- 798.49 KB

- 2021-02-26 发布

高三历史试题

一、选择题

1. 战国时期在郡县之外仍设有封君,封君拥有大小不同封邑,有征收赋税及其它特权。但在

其封邑之内,必须接受国君命令,封君的“相”往往由国君派遣到封邑,主管治理和掌握兵

权。这反映出当时

A. 宗法分封制度重新恢复 B. 国君封君权力相互制约

C. 中央集权趋势明显加强 D. 地方监察制度逐步确立

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料可知,战国时期封君明显受到国君的控制,这体现了国君权力的上升,也

表征当时中央集权趋势的强化,C 正确;A 不符合史实,战国时期宗法分封制度瓦解,排除;

封君并不能制约国君,排除 B;监察制度在材料中并未体现,排除 D。

2. 秦汉时期,较多的少数民族上层人物被封为侯爵,或在中央政府及地方政权中任职,他们

有的长期居住在京城,有的定居在中原地区的各封地,与汉人杂处。上述局面的出现主要是

因为

A. 汉朝统治手段的调整 B. 民族平等政策的落实

C. 民族交融方式的发展 D. 华夏认同观念的加强

【答案】A

【解析】

【详解】少数民族上层人物被封为侯爵,并让他们住在京城或者中原地区,主要是通过这种

方式笼络并控制他们,这反映出汉朝统治手段的调整,不再是军事上的打压,而是较为温和

的方式,故 A 项正确;当时没有民族平等政策,排除 B;材料不属于民族交融方式的发展,

排除 C;材料主旨与华夏认同无关,只是汉朝加强对少数民族控制的手段,排除 D。

3. 曹魏时期,购买物品、计算物价均普遍使用布帛或谷物。此后三百余年,钱币在北方偶尔

使用,但流通为时较短。北魏孝文帝时,很多地方“犹以他物交易,钱略不入市”。这表明

当时

A. 农业生产发展迅速 B. 商品经济严重衰退

C. 政府推行重农抑商 D. 经济重心开始南移

【答案】B

【解析】

【详解】从曹魏起三百余年,北方的商品贸易多以物易物,货币仅偶尔使用,货币的不流通

说明商品经济严重衰退,故选 B;材料主要反映了商品经济的情况,没有体现农业生产迅速发

展,排除 A;材料内容没有体现出政府抑商和经济重心开始南移的内容,排除 CD。

4. 宋代科举考试实行封弥和誉录制度,前者是将考卷上的考生姓名籍贯封贴,使考官无法得

知考生身份,后者是将原卷封存,另抄副卷交考官批阅,以防考官辨认考生笔迹。这些制度

A. 杜绝了科场舞弊现象 B. 提高了科举考试的公正性

C. 强化了门第出身观念 D. 造成了选官制度日趋僵化

【答案】B

【解析】

【详解】将考生的姓名籍贯封贴和誊录副卷,都使考官不易辨认考生试卷,从而减少阅卷徇

私的可能性,提高了科举考试的公正性,故选 B;“杜绝”的说法过于绝对,排除 A;科举考试

削弱了门第出身观念,排除 C;这些制度提供了考试的公正性,没有造成选官制度的日趋僵化,

排除 D。

5. 清代奏折起初的用途,主要是让一些在外公干近臣汇报地方情况和民间舆论。康熙后期,

撰写奏折的人员已扩展到总督、巡抚等地方大员及一部分朝廷大臣。雍正时,一部分中下级

官员也获得了此项权力。奏折撰写人员的扩大

A. 有利于皇帝多渠道了解下情 B. 降低了奏折制度的保密性

C. 扩大了参与政务决策的范围 D. 意味着军机处的权势下降

【答案】A

【解析】

【详解】根据“让一些在外公干近臣汇报地方情况和民间舆论”“已扩展到总督、巡抚等地方大

员及一部分朝廷大臣”可以看出奏折撰写人员的扩大,使皇帝有更多的渠道,更加全面了解国

家的情况,故 A 项正确;材料没有体现保密性的问题,排除 B;材料中所涉及的人员并没有

决策权,排除 C;康熙时期没有军机处,排除 D。

6. 曾国藩说:“自唐虞三代以来,上下尊卑,秩然如冠履之不可倒置”,而太平军之所为,

“举中国数千年礼仪人伦诗书典则一旦扫地荡尽,此岂独吾大清之变,乃开辟以来名教之奇

变”。他这样说旨在

A. 恢复封建等级秩序 B. 号召反对太平天国

C. 重塑儒家伦理道德 D. 抵御西方列强侵略

【答案】B

【解析】

【详解】曾国藩认为太平天谷颠覆了中国传统的人伦秩序,由此可知他旨在号召反对太平天

国运动,故选 B;材料仅能体现曾国藩反对太平天国,但不能说明他是为了恢复封建等级制徐

和重塑儒家伦理道德,排除 AC;曾国藩是为了反对太平天国运动,不是抵御西方列强侵略,

排除 D。

7. “一年前郑观应还只能把他的书名称作《盛世危言》;一年后,严复就在《救亡决论》中第

一次呼唤‘救亡’这一口号,要求通过改革改变现状,寻求新的出路。”这里的“一年”是

指

A. 1848 年 B. 1860 年 C. 1894 年 D. 1900 年

【答案】C

【解析】

【详解】根据“一年后,严复就在《救亡决论》”并结合所学可知,这一年爆发了甲午中日战争,

一年后,清政府与日本签订《马关条约》,民族危机空前严重,故严复才会有这种“救亡”的口

号,故 C 项正确;ABD 项不符合题意。

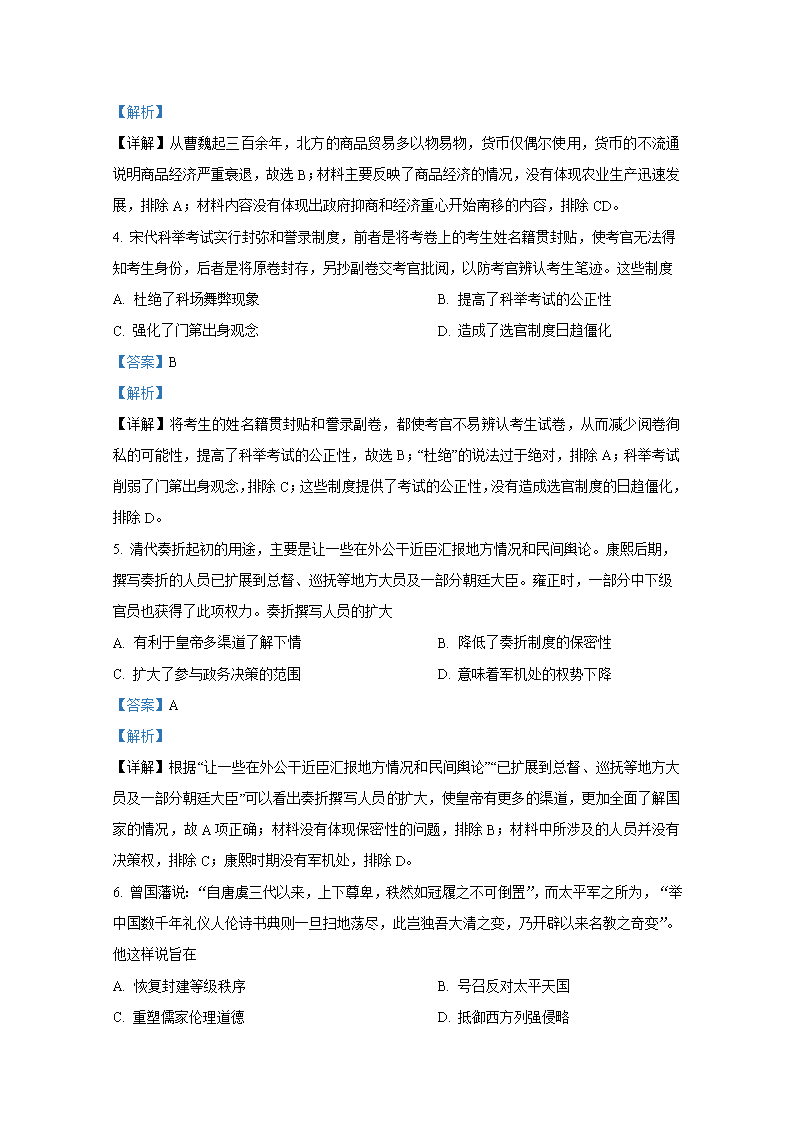

8. 如图是中国近代某一时期的革命力量进军路线图。图中形势形成的原因是

A. 辛亥革命的推动 B. 国民革命运动开展

C. 国民党“围剿”红军 D. 红军改编北上抗日

【答案】B

【解析】

【详解】根据图示内容可以看出,革命力量是从广州出发一路北上,结合所学内容可知该革

命力量应该是国民革命中的北伐军,所以 B 符合题意;辛亥革命爆发于武汉,排除 A;国民

党“围剿”红军是在江西地区,排除 C;红军改变北上抗日是从陕北出发,排除 D。

9. 新中国成立之初,制定了《共同纲领》《中央人民政府组织法》《各界人民代表会议组织通

则》《大政区人民委员会组织通则》《人民法院暂行组织条例》《全国税政实施要则》《妨碍国

家货币治罪条例》等法律。这反映出当时的法制建设

A. 注意听取社会各界意见 B. 初步构建起完善的法律体系

C. 开始考虑向社会主义过渡 D. 侧重于国家政权的建立和巩固

【答案】D

【解析】

【详解】据题意可知,新中国成立之初制定的一系列法律都和国家政权建设、经济建设有关,

说明建国之初的法制建设侧重于国家政权的建立和巩固,故选 D;材料没有体现听取社会各界

意见的内容,排除 A;仅根据新中国成立初期制定的几部法律无法说明初步构建起完善的法律

体系,排除 B;开始向社会主义过渡始于三大改造的开始,排除 C。

10. 在中共八大的发言中,李富春提出“纳入国家计划的各项指标,可以分为指令性的指标、

可以调整的指标和参考性的指标”三种,陈云提出“在国家计划许可范围内的自由生产是计

划生产的补充”。这表明他们

A. 要求发展个体私营经济 B. 认识到单一计划经济存在弊端

C. 主张实行市场经济体制 D. 强调清除苏联经济模式的影响

【答案】B

【解析】

【详解】据题意可知,李富春和陈云都不主张实行单一的计划经济体制,而是要采用自由生

产对计划生产进行补充,说明他们都认识到单一计划经济存在弊端,故选 B;他们都主张对计

划经济进行补充,但并不是要求发展个体私营经济,排除 A;实行社会主义市场经济是在 20

世纪 90 年代以后,排除 C;计划经济模式就是借鉴自苏联,所以他们主张对计划经济进行补

充是为了弥补其弊端,而非清除苏联经济模式的影响,排除 D。

11. 我国外交随着国内外形势变化不断调整,“在战略制定方面,由意识形态色彩浓厚转向以

国家利益为重,由反对现行的国际体系转向参与国际体系,认识到首先要发展自己,只有在

中国综合国力增强后,才能影响世界。”上述转变发生的背景是

A. 新中国成立,改变世界力量对比 B. 亚非国家独立,不结盟运动兴起

C. 改革开放,以经济建设为中心 D. 冷战结束,国际局势趋于缓和

【答案】C

【解析】

【详解】根据“转向以国家利益为重”“转向参与国际体系”“只有在中国综合国力增强后,才能

影响世界。”等信息可得出,改革开放后,我国外交政策作出了重大调,在发展对外关系方面,

注重以自身的利益及经济建设为出发点,努力为国内的经济体制改革及对外开放创造环境,

故 C 项正确;新中国成立之初,外交方面注重意识形态,排除 A;不结盟运动兴起与中国外

交政策的调整没有直接关系,排除 B;D 项在我国外交政策调整之后,不符合材料的时间,排

除 D。

12. 在古罗马的“程式诉讼”中,原告如有诈欺、胁迫等情形,被告如有可原宥的错误,承审

员有权减免被告的责任,可以不必严守法规,拘泥形式。这说明当时罗马法

A. 诉讼程序灵活多样 B. 体现诚信正义原则

C. 形式主义得以根除 D. 司法实践受到破坏

【答案】B

【解析】

【详解】在“程式诉讼”中,如果原告有不合法行为,那么承审员有权减免被告的责任,说明罗

马法注重诚心正义,故选 B;材料内容反映的不是诉讼程序的内容,排除 A;“得以根除”的说

法过于绝对,排除 C;材料反映的内容反映的并不是对司法实践的破坏,排除 D。

13. 英国经济学家托马斯孟(1571—1641 年)强调发展出口贸易,力图将英国变成向外国输

出粮食、靛青、香料、生丝、棉花和一切其他商品的货栈。据此可知,托马斯孟的主张

A. 顺应了工业革命的潮流 B. 强化了重商主义的原则

C. 否定了国家干预的政策 D. 体现了自由主义的思想

【答案】B

【解析】

【详解】托马斯孟强调出口贸易,力图将英国变成向外国输出粮食、靛青、香料、生丝、棉

花和一切其他商品的货栈,这属于重商主义的特点,说明他的主张强化了重商主义的原则,

故选 B;托马斯孟生活的时期工业革命尚未开始,国家干预政策更是到 20 世纪才出现,排除

AC;自由主义思想出现于工业革命时期,排除 D。

14. 俄国苏维埃政权于 1917 年 11 月 21 日颁布《工人监督条例》,对一切企业实行工人监督。

不久,将银行、铁路、大工业收归国有。这些做法

A. 开创了经济国有化的先例 B. 继承了战时共产主义政策

C. 是建立工人阶级政权的尝试 D. 具有社会主义革命的性质

【答案】D

【解析】

【详解】根据“对一切企业实行工人监督。不久,将银行、铁路、大工业收归国有”可以看出,

其带有公有制的性质,即在当时带有社会主义革命的性质,故 D 项正确;材料不能表明“开创”,

排除 A;战时共产主义是 1918 年实行,排除 B;C 项是巴黎公社革命运动,排除 C。

15. 20 世纪 60 年代,美日贸易摩擦焦点主要集中于纤维、纺织品贸易方面,70 年代主要表现

为钢铁、彩电等家用电器的贸易摩擦,80 年代大多集中在汽车以及半导体技术为先导的尖端

技术产品贸易方面。这一过程反映出

A. 日本产业结构不断升级换代 B. 美日经济相互依存程度加深

C. 美国失去世界经济霸主地位 D. 发达国家主导着全球化进程

【答案】A

【解析】

【详解】根据“80 年代大多集中在汽车以及半导体技术为先导的尖端技术产品贸易方面”可以

看出,80 年代以来,日本经济发展逐渐向高新技术领域转变,产业结构不断升级,A 项正确;

材料没有强调二者的互补,排除 B;C 项不符合史实,排除;D 项与材料无关,排除。

二、非选择题

16. 广东“南海 I 号”南宋沉船水下考古发掘项目被评为“2019 年度全国十大考古新发现”

之一。阅读材料,回答问题。

“广东'南海 I 号'南宋沉船水下考古发掘项目”介绍摘要“南海 I 号”沉船 1987 年发现

于广东省台山、阳江交界海域,2007 年整体打捞,2013 年保护发掘工作全面启动。

沉船残长约 21.91 米,最大船宽约 9.87 米。船体结构较为完整,属于我国古代三大船型

中的“福船”类型。

截止至 2019 年,发掘提取的文物有陶瓷器、铜铁器、金银器、漆木器、钱币、朱砂、动

植物残骸、植物果核等,其中既有船货,还有船上的生活用具及旅客所携带的贸易用具或随

身物品等。同时还包括反映埋藏环境与沉船关联的大量海洋生物残骸以及不同历史时期的遗

留物。

发掘文物中瓷器约 16 万件套,金器 188 件套约 2.8 公斤,银器 198 件套约 300 公斤,铜

器 196 件套(部分为铜钱铜环),铁器 13 件套,铅锡金属器 60 件套,竹木漆器 98 件套,石

玉玻璃器 26 件套,铁器凝结物 124 吨。

“南海 I 号”上大量的贸易瓷器是为适应不同市场需求的外销品种,几乎囊括了当时南

方主要窑口与瓷器种类,大部分产自江西、福建和浙江,一件德化瓷罐上有“癸卯”年墨书。

沉船发掘铜钱数万枚,最晚年号为南宋早期孝宗时期的“淳熙元宝”款,发掘的金页和

银铤铭文都与国内出土的南宋时期同类货币一致。

——摘自广东省文物考古研究所国家文物局水下文化遗产保护中心《广东“南海 I 号”

南宋沉船水下考古发掘项目》

提取材料信息,说明“南海 I 号”南宋沉船对研究南宋历史有哪些史料价值

【答案】“南海 I 号”沉船及所载货物是研究南宋历史的实物史料,具有极高的研究价值,

是研究南宋历史的一手史料。

“南海 I 号”南宋沉船的长、宽及船体结构,反映了当时的造船水平。可用于研究南宋时期

造船技术的发展,是研究古代造船技术重要标本。

“南海 I 号”上的陶瓷器、铜铁器、金银器、漆木器、钱币、铁器等文物数量庞大、种类繁

多,反映出当时海外贸易的繁荣。可用于研究南宋海外贸易和海上丝绸之路。

“南海 I 号”上的陶瓷器、铜铁器、金银器、漆木器、钱币等文物,可用于研究当时制瓷业、

金属冶炼与制造等手工业发展的工艺与水平。

“南海 I 号”发掘出铜钱、金页、银铤等不同类型货币,反映了当时商品经济的繁荣。可用

于研究当时的货币铸造及商品经济的发展状况。

“南海 I 号”上的某些瓷器、钱币等有明确纪年,对于确定沉船年代及研究同时代瓷器、钱

币有重要意义。为南宋南方瓷器研究提供了一大批年代性质明确的标准器。

船上的生活用具及旅客所携带的贸易用具或随身物品等,可用于研究古代海上生活,是研究

海运史的重要实物史料。

总之,“南海 I 号”蕴含着丰富的历史信息,是南宋时期海外贸易繁盛的见证,对研究南宋

历史有着重要意义。

【解析】

【详解】本题为开放性试题,没有固定答案。解答本题首先应根据材料内容总结论点,再结

合所学围绕论点展开论述。根据材料内容可知,南海 1 号沉船涉及古代船舶制造,包含有大

量的陶瓷器、铜铁器、金银器、漆木器、钱币、朱砂、动植物残骸、植物果核等,其中既有

船货,还有船上的生活用具及旅客所携带的贸易用具或随身物品等。同时还包括反映埋藏环

境与沉船关联的大量海洋生物残骸以及不同历史时期的遗留物。这都说明南海 1 号沉船具有

极高的史料研究价值,是研究南宋历史的一手史料。结合有关史料辨析的内容进行辨析阐述

即可。

17. 阅读材料,回答问题

材料 19 世纪 70 年代,清政府内部开始了一场“海防”与“塞防”之争。

李鸿章是主张“海防”的代表人物,他认为:“今则东南海疆万余里,各国通商传教,

来往自如,麋集京师及各省腹地;阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实

为数千年未有之变局。”他还提出:“日本则近在户阈,伺我虚实,诚为中国永久之患。”

他认为新疆悬远,去之不为不可,主张将塞防之饷移作海防之饷。左宗棠是主张“塞防”的

代表人物,他指出:“伊古以来,中国边患,西北恒剧于东南。……是故重新疆者,所以保

蒙古;保蒙古者,所以卫京师。”他认为加强塞防,“俄人不能逞志于西北,各国必不构衅

于东南”。左宗棠提出“海防塞防并重”,但其侧重点在西北塞防。

清政府则一面任命李鸿章和沈葆桢主持加强东南海防,一面于 1875 年任命左宗棠为钦察

大臣,督办新疆军务,新疆得以收复。1884 年清政府在新疆建立行省,设置州县。

——据王先明《中国近代史 1840—1949》等

根据材料并结合所学知识,对“海防”与“塞防”之争进行评述。(要求:表述成文,观点明

确,逻辑清晰)

【答案】示例:两次鸦片战争后,清政府内忧外患。19 世纪 70 代,清政府面临着严重的边疆

危机。在此背景下,出现了“海防”与“塞防”之争。

塞防论者强调安定西北的必要,提防沙俄的侵略野心。海防论者注意到列强在东南沿海地区

的威胁,特别是日本侵略的危险。两者都体现出以洋务派为代表的清政府官员对于当时中国

面临局势的清醒认识,对于外来侵略的警醒,并各自给出了解决方案,有其积极意义。在这

一争执之下,清政府一方面加强了海防建设,同时又在新疆设省,加强了中央政府对新疆的

治理。

但两者又各有局限,如李鸿章认为可以舍弃新疆,左宗棠认为“俄人不能逞志于西北,各国

必不构衅于东南”,这些都是错误的。而且,清政府最终也没能有效抵御帝国主义的侵略,

20 世纪初,彻底沦为半殖民地半封建社会。

【解析】

【详解】本题是一个开放性试题。主要结合鸦片战争后清政府面临的形势对“海防”与“塞防”

之争进行评述。因此可结合材料信息得出主题为:两次鸦片战争后,清政府内忧外患。论述

时结合 19 世纪 70 代,清政府面临着严重的边疆危机的背景下,出现了“海防”与“塞防”之争。

再阐述各自的利弊即可。

18. 潘桂山是湖北省大冶县木栏村(现属铁山区)村民,在他家里,保存着从 1982 年到 2018

年的 8 本家庭账本。阅读材料,回答问题。

材料 1981 年之前一直过的是集体生活,每年靠工分分点粮食,家庭账本上能记的主要

是工分。1981 年分田到户后,潘桂山和妻子才有了第一笔真正意义上的收入,这笔收入还是

靠卖菜所得。到了 1984 年,潘桂山一家每个月都有进账:元月份农副业收入 71.72 元、2 月

份收入 92.43 元、3 月份收入 88.79 元年下来,收入达到 952.17 元。1987 年账本记录支出更

详细:2 月 14 号付铁山早餐款 0.80 元、3 月 28 号付肉一斤 1.8 元、3 月 29 号付火柴 10 合

0.26 元、3 月 31 号付白酒一斤 0.96 元。

1993 年,潘桂山当选为村委会主任。他发展蔬菜生产,修建村级公路,带头创办企业,

带领村民致富,木栏村成了远近闻名的富裕村。在 1998 年的家庭账本里,除了日常饮食开销

外,还记有煤气一坛 50 元、大哥大费 63.36 元、电话费 151.59 元……。这一年,潘桂山的

家庭年收入超过了 7 万元。到 2012 年时,潘桂山全家总收入超过了 12 万元。

——据汪涛《36 年家庭账本记录时代变迁》(《东楚晚报》2018—11—6)

(1)根据材料概括 1982 年以来潘桂山家庭收支的变化。

(2)根据材料和所学知识,说明潘桂山及其家庭账本反映的中国时代变迁。

【答案】(1)变化:家庭收入大幅增长;支出种类增加。

(2)1981 年之前,由于长期受人民公社体制的影响,农业经营缺乏自主性,生产积极性低,

农民收入低下。1981 年,木兰村实行家庭联产承包责任制,扩大了农民经营与管理的自主权,

调动了农民的生产积极性,农民发展多种经营,增加了收入,走上了致富之路。

20 世纪 90 年代以来,改革开放深入发展,乡镇企业异军突起,农村基层政权建设和基层民主

建设也如火如荼展开,从而促进了农村社会主义现代化建设的发展。这一时期潘桂山家庭账

本记录的收支的巨大变化,以及他当选为村委会主任,见证了该时期中国历史发生的以上巨

变。而他发挥致富带头人的作用,带领村民共同致富,也体现了社会主义精神文明建设在农

村的影响。

潘桂山的家庭账本不仅反映了一个家庭的生活变迁,也是改革开放以来,社会进步、人民生

活水平提高的见证。可以说,潘桂山的奋斗史是中国共产党领导下农村经济改革的缩影。

【解析】

【详解】(1)变化:根据“到了 1984 年,潘桂山一家每个月都有进账”得出家庭收入大幅增长;

根据“2 月 14 号付铁山早餐款 0.80 元、3 月 28 号付肉一斤 1.8 元、3 月 29 号付火柴 10 合 0.26

元、3 月 31 号付白酒一斤 0.96 元。”得出支出种类增加。

(2)根据所学主要根据新中国经济建设不同时期的内容概括其变迁。主要涉及改革开放前的

计划经济、改革开放后经济体制改革、社会主义市场经济体制的建立等方面。

19. 阅读材料,回答问题。

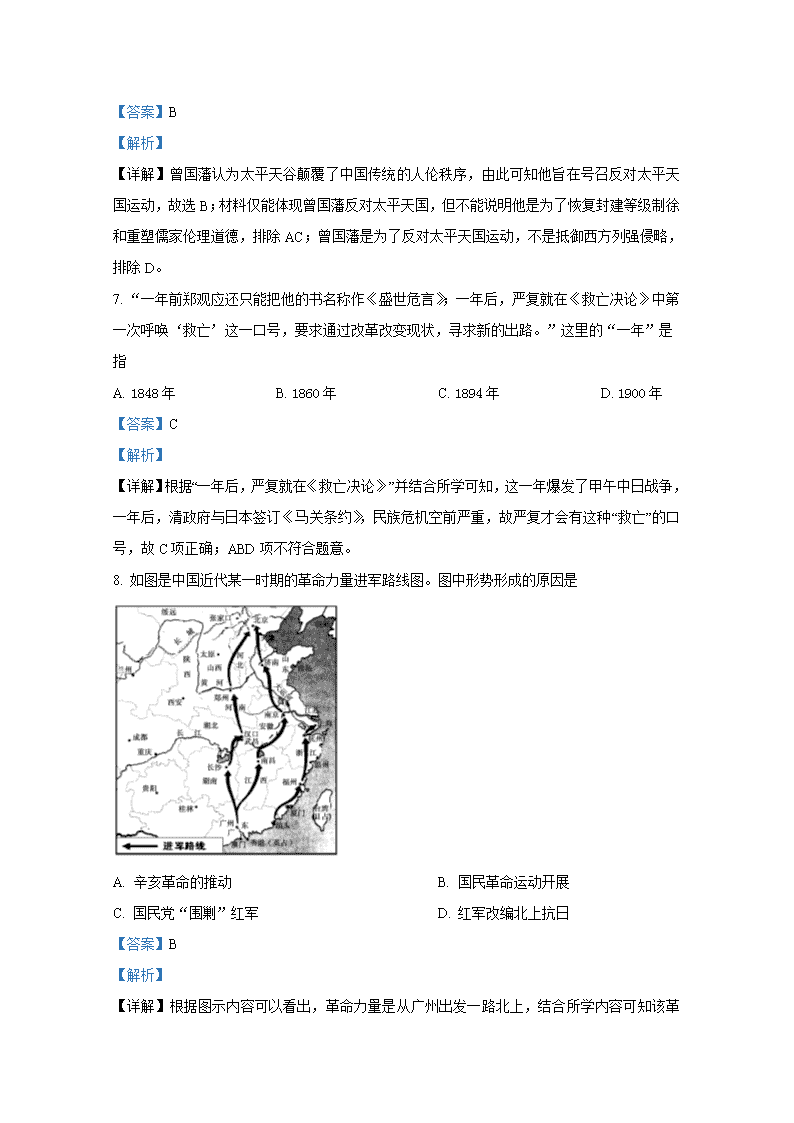

历史漫画可以叙史解史。它往往针对重大历史事件、重要历史人物等,使用夸张、比喻、

寓意、突出细节等方式,集中反映特定的历史内容和相关历史背景,以及作者对历史问题的

认识、解释与看待历史的立场。如图是 1950 年苏联漫画《联合国的和声》,其中蕴含着历史

内容和历史寓意。

漫画中手风琴上的文字“ooH”为联合国的简称。

(1)结合所学知识,说明上述漫画中包含的历史背景、历史内容和符合史实的寓意。

(2)结合所学知识,说明上述漫画所揭示的联合国状况是怎样被打破的。

【答案】(1)历史背景:两级格局形成,美苏冷战;二战后美国实力膨胀,在资本主义世界

占据主导地位。

历史内容及寓意:手风琴弹奏者代表美国,暗示美国凭借强大实力控制联合国;手风琴键钮

代表着受美国支配的国家;漫画寓示许多国家受到美国的操控和支配,成为了美国的随声附

和者。漫画揭示了当时美国操纵联合国、推行霸权主义的局面。

(2)20 世纪 60 年代,随着亚非拉新兴民族独立国家陆续加入联合国,使得联合国发生了有

利于第三世界的变化,美国难以继续按自己的意志任意操纵联合国的活动;70 年代,第三世

界逐渐团结起来,充分利用联合国舞台,与西方大国进行对话和斗争,取得一定的成就;1971

年,中国恢复在联合国的合法席位,进一步打破了美国对联合国的操控。

【解析】

【详解】(1)历史背景:根据“1950 年”、“联合国的和声”并结合所学内容可知其背景主要是

两级格局形成,美苏冷战;二战后美国实力膨胀,在资本主义世界占据主导地位。历史内容

及寓意:手风琴弹奏者代表美国,手风琴则代表了美国,由此可知暗示美国凭借强大实力控

制联合国;手风琴键钮代表着受美国支配的国家;寓示许多国家受到美国的操控和支配,成

为了美国的随声附和者。漫画揭示了当时美国操纵联合国、推行霸权主义的局面。

(2)美国操纵联合国的状况被打破可结合 20 世纪 60 年代亚非拉新兴民族独立国家加入联合

国、70 年代第三世界逐渐团结起来与西方大国进行对话和斗争、1971 年中国恢复在联合国的

合法席位等内容进行作答即可。