- 3.31 MB

- 2021-04-15 发布

第

2

节 物质的量浓度及其计算

-

2

-

-

3

-

自主预诊

考向突破

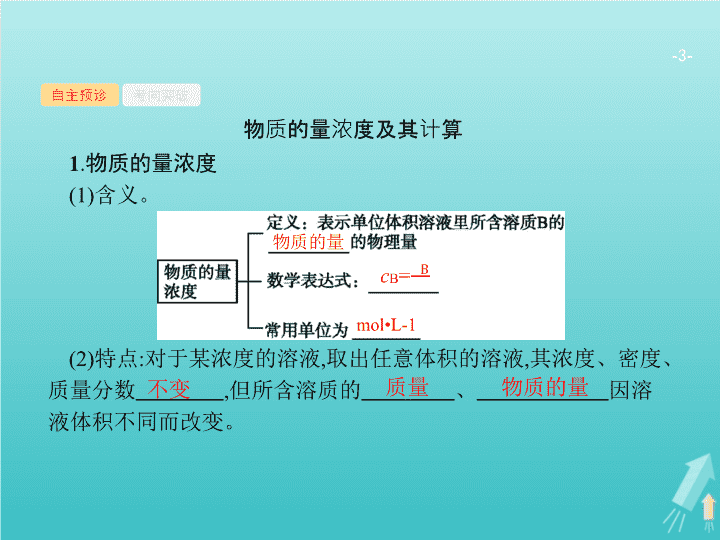

物质的量浓度及其计算

1

.

物质的量浓度

(1)

含义。

(2)

特点

:

对于某浓度的溶液

,

取出任意体积的溶液

,

其浓度、密度、质量分数

,

但所含溶质的

、

因溶液体积不同而改变。

物质的量

mol•L-1

不变

质量

物质的量

-

4

-

自主预诊

考向突破

2

.

溶质的质量分数

溶质

溶液

-

5

-

自主预诊

考向突破

3

.

有关物质的量浓度的计算

(2)

标准状况下

,

气体溶于水

(

气体与水不发生化学反应

)

所得溶液的物质的量浓度的计算。

-

6

-

自主预诊

考向突破

(3)

溶液中溶质的质量分数与溶质物质的量浓度的换算。

(4)

溶液稀释及不同浓度同种溶质的溶液混合的计算。

①

溶液稀释。

a.

溶质的质量在稀释前后保持不变

,

即

m

1

w

1

=

m

2

w

2

。

b.

溶质的物质的量在稀释前后保持不变

,

即

c

1

V

1

=

c

2

V

2

。

c.

溶液质量守恒

,

m

(

稀

)=

m

(

浓

)+

m

(

水

)(

体积一般不守恒

)

。

②

溶液混合。混合前后溶质的物质的量保持不变

,

即

c

1

V

1

+

c

2

V

2

=

c

混

V

混

。

-

7

-

自主预诊

考向突破

(5)

同一溶质、质量分数分别为

a

%

、

b

%

的两溶液混合。

①

等体积混合。

a.

当溶液密度大于

1 g·cm

-3

时

,

必然是溶液浓度越大

,

密度越大

(

如

H

2

SO

4

、

HNO

3

、

HCl

、

NaOH

等多数物质的溶液

),

等体积混合后

,

溶液中溶质质量分数

w

> (

a

%+

b

%)

。

b.

当溶液密度小于

1 g·cm

-3

时

,

必然是溶液浓度越大

,

密度越小

(

如酒精溶液、氨水等

),

等体积混合后

,

溶液中溶质质量分数

w

< (

a

%+

b

%)

。

②

等质量混合。

两溶液等质量混合时

(

无论

ρ

>1 g·cm

-3

还是

ρ

<1 g·cm

-3

),

混合后溶液中溶质的质量分数

w

= (

a

%+

b

%)

。

-

8

-

自主预诊

考向突破

微点拨

有关物质的量浓度计算的三个易错点

1

.

溶液中溶质的判断

(1)

与水发生反应的物质

,

溶质发生变化

,

水量减少

,

如

:

-

9

-

自主预诊

考向突破

2

.

混淆溶液的体积和溶剂的体积

(2)

两溶液混合

,

溶液的体积并不是两液体体积的加和

,

应依据混合溶液的密度计算溶液的体积。

3

.

部分与整体的关系

-

10

-

自主预诊

考向突破

自我诊断

1

.

将

10.6 g Na

2

CO

3

·10H

2

O

溶于水配成

1 L

溶液

,

物质的量浓度为

0.1 mol·L

-1

,

对吗

?

提示

:

不对。

10.6

g

Na

2

CO

3

·

10H

2

O

中

n

(Na

2

CO

3

)<0.1

mol,

故其浓度小于

0.1

mol

·

L

-1

。

-

11

-

自主预诊

考向突破

2

.

判断正误

,

正确的打

“

√

”,

错误的打

“×”

。

(1)

将

1 mol NaCl

溶于

1 L

水形成

1 mol·L

-1

的

NaCl

溶液。

(

)

(2)32.2 g Na

2

SO

4

·10H

2

O

溶于

67.8 g

水中

,

w

(Na

2

SO

4

)=32.2%

。

(

)

(3)31 g Na

2

O

溶于水

,

配成

1 L

溶液

,

c

(Na

2

O)=0.5 mol·L

-1

。

(

)

(4)

标准状况下

22.4 L HCl

溶于

1 L

水

,

盐酸的物质的量浓度为

1 mol·L

-1

。

(

)

(5)

将

10 mL 1 mol·L

-1

的

H

2

SO

4

溶液稀释成

0.1 mol·L

-1

的

H

2

SO

4

溶液

,

可向该溶液中加入

100 mL

水。

(

)

(6)

将标准状况下

44.8 L HCl

溶于

100 mL

水中

,

所得溶液的密度为

1.384 g·mL

-1

,

则其物质的量浓度为

1.5 mol·L

-1

。

(

)

答案

:

(1)×

(2)×

(3)×

(4)×

(5)×

(6)×

-

12

-

自主预诊

考向突破

3

.

观察下列两个试剂瓶上的标签

,

回答下列问题。

(1)“5%

硫酸铜溶液

”

中的

5%

是什么含义

?

(2)0.4 mol·L

-1

NaCl

溶液中的

0.4 mol·L

-1

表示的含义是什么

?

答案

:

(1)5%

表示硫酸铜溶液中溶质的质量分数

,

即

100 g

硫酸铜溶液中含有

5 g

硫酸铜。

(2)0.4 mol·L

-1

表示

1 L

该

NaCl

溶液中所含

NaCl

的物质的量是

0.4 mol

。

-

13

-

自主预诊

考向突破

考向

1

物质的量浓度概念的理解

典例

❶

(2020

湖北天门调研测试

)

下列关于物质的量浓度表述正确的是

(

)

B.

当

1 L

水吸收

22.4 L

氨气时所得氨水的浓度不是

1 mol·L

-1

,

只有当

22.4 L

氨气溶于水制得

1 L

氨水时

,

其浓度才是

1 mol·L

-1

C.

在

K

2

SO

4

和

NaCl

的中性混合水溶液中

,

如果

Na

+

和

S

的物质的量相等

,

则

K

+

和

Cl

-

的物质的量浓度一定相同

D.10

℃

时

,0.35 mol·L

-1

的

KCl

饱和溶液

100 mL

蒸发掉

5 g

水

,

冷却到

10

℃

时

,

其体积小于

100 mL,

它的物质的量浓度仍为

0.35 mol·L

-1

答案

解析

解析

关闭

答案

解析

关闭

-

14

-

自主预诊

考向突破

方法技巧

巧用电荷守恒求解离子浓度

任何电解质溶液中均存在电荷守恒

,

即溶液中阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数。如

Al

2

(SO

4

)

3

溶液中的电荷守恒关系为

3

c

(Al

3+

)+

c

(H

+

)=2

c

(S )+

c

(OH

-

),

知其中三种离子的浓度

,

即可求剩余一种离子的浓度。

注意

:

一般情况下

,

列电荷守恒等式时不能忽略

c

(H

+

)

、

c

(OH

-

),

但在计算时

,

酸性溶液中常可忽略

c

(OH

-

),

碱性溶液中常可忽略

c

(H

+

)

。

-

15

-

自主预诊

考向突破

对点演练

1

(2020

河南开封月考

)4

℃

时

,

在

100 mL

水中溶解

22.4 L HCl

气体

(

标准状况下

)

形成溶液。下列说法正确的是

(

)

A.

该溶液的物质的量浓度为

10 mol·L

-1

B.

由于溶液的密度未知

,

故该溶液的物质的量浓度无法求得

C.

该条件下

,HCl

的溶解度为

36.5 g

D.

所得溶液的体积为

22.5 L

答案

解析

解析

关闭

溶液的物质的量浓度等于溶质的物质的量除以溶液的体积

,

而不是除以溶剂的体积。

A

选项中

,

因为溶液的体积不等于

0.1 L,

可推知物质的量浓度不为

10 mol

·

L

-1

;C

项

,

由于题目未说明是否形成饱和溶液

,

故无法确定

HCl

的溶解度

;D

项

,

溶液的体积不等于溶剂的体积和溶质

(HCl)

的体积之和。

答案

解析

关闭

B

-

16

-

自主预诊

考向突破

考向

2

物质的量浓度的有关计算

典例

❷

下表所示甲、乙是实验室试剂标签上的部分内容

,

下列说法正确的是

(

)

-

17

-

自主预诊

考向突破

A.

氨水的物质的量浓度约为

6.3 mol·L

-1

B.

各取

5 mL

与等质量的水混合后

,

c

(H

2

SO

4

)<9.2 mol·L

-1

,

c

(NH

3

)>6.45 mol·L

-1

C.

常温下铁不能与该硫酸反应

D.

各取

10 mL

于两烧杯中

,

再分别加入一定量的水即可得到较稀的硫酸溶液和氨水

-

18

-

自主预诊

考向突破

答案

:

B

mL

两种溶液与等质量的水混合后

,

对硫酸而言

,

硫酸浓度越大

,

密度越大

,

等质量的水和硫酸相比较

,

水的体积大

,

所以

c

(H

2

SO

4

)<9.2

mol

·

L

-1

;

对氨水来说

,

氨水浓度越大

,

密度越小

,

等质量的水和氨水相比较

,

水的体积小

,

所以

c

(NH

3

)>6.45

mol

·

L

-1

,B

项正确

;

该硫酸溶液为浓硫酸

,

常温下

,

铁在浓硫酸中发生钝化

,

钝化是化学变化

,C

项错误

;

浓硫酸的密度比水大

,

且溶于水放出大量的热

,

稀释浓硫酸时

,

在烧杯中加入水

,

将浓硫酸慢慢倒入水中

,

边加边搅拌

,D

项错误。

-

19

-

自主预诊

考向突破

易错警示

①

溶液稀释或混合时

,

溶液的体积一般不可直接相加

,

而是应根据溶液的质量和密度求算。溶液密度的单位一般是

g

·

mL

-1

,

而溶液体积的单位是

L,

要注意单位的换算。

②

应用物质的量浓度进行计算时

,

要注意质量守恒和电荷守恒的应用。

-

20

-

自主预诊

考向突破

对点演练

2

(2020

甘肃武威月考

)

在室温条件下

,

用如下方法配制溶液

,

其浓度正确的是

(

)

A.1 mol Na

2

CO

3

固体溶于

1 L

水中配成溶液

,

其物质的量浓度为

1 mol·L

-1

B.40 g NaOH

固体溶于

100 g

水

,

所配溶液溶质质量分数为

40%

C.22.4 L

氨气溶于水配成

1 L

溶液

,

其物质的量浓度为

1 mol·L

-1

D.1 mol NaCl

固体溶于水配成

1 L

溶液

,

其物质的量浓度为

1 mol·L

-1

答案

解析

解析

关闭

答案

解析

关闭

-

21

-

自主预诊

考向突破

一定物质的量浓度溶液的配制

1

.

主要仪器

天平、药匙、量筒、玻璃棒、

、

、

。

2

.

容量瓶的构造及使用

(1)

容量瓶的构造及用途。

烧杯

容量瓶

胶头滴管

刻度线

100 mL

250 mL

-

22

-

自主预诊

考向突破

(2)

使用容量瓶的注意事项。

-

23

-

自主预诊

考向突破

3

.

配制溶液的步骤

(

以配制

480 mL 1 mol·L

-1

NaCl

溶液为例

)

配制过程示意图

:

转移

(

移液

)

定容

摇匀

-

24

-

自主预诊

考向突破

(1)

计算

(

填写计算过程与结果

):

m

(NaCl)=

。

(2)

称量

:

根据计算结果

,

按规范操作称量一定质量的固体

NaCl

。

(3)

溶解

:

将称量好的固体放入烧杯中

,

加适量蒸馏水溶解

,

并用

搅拌

;

溶解过程中玻璃棒的作用为

。

(4)

转移

(

移液

):

将烧杯中的溶液沿玻璃棒注入

中

,

玻璃棒的作用为

。

(5)

洗涤

:

用适量蒸馏水将烧杯及玻璃棒洗涤

次

,

洗涤液注入

中

,

并振荡容量瓶

,

使溶液混合均匀。

0.5 L×1 mol·L

-1

×58.5 g·mol

-1

≈29.3 g

玻璃棒

搅拌

,

促进

NaCl

的溶解

500 mL

容量瓶

引流

2~3

容量瓶

-

25

-

自主预诊

考向突破

(6)

定容

:

①

将蒸馏水注入容量瓶

,

在液面离容量瓶颈刻度线下

时

,

改用胶头滴管滴加蒸馏水。

②

定容时要平视刻度线

,

滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线

。

(7)

摇匀

:

盖好瓶塞

,

上下反复颠倒

,

摇匀。

1~2 cm

相平

-

26

-

自主预诊

考向突破

微点拨

配制溶液

“

五个不

”

(1)

配制一定物质的量浓度的溶液是将一定质量或体积的溶质在选定的容量瓶中定容

,

不必计算水的用量。

(2)

配制

NaOH

溶液称量

NaOH

固体时

,

不能将

NaOH

固体直接放在纸片上

,

因

NaOH

固体易潮解

,

应该放在小烧杯中称量。

(3)

配制溶液时

,

先在烧杯中将固体溶解或将液体稀释

,

待冷却至室温后再转移入容量瓶中。切不可直接将溶质倒入容量瓶中加水溶解

,

更不能在容量瓶中进行化学反应。

(4)

溶液转移至容量瓶时

,

要用玻璃棒引流

,

玻璃棒不应靠在刻度线以上。

(5)

使用容量瓶前必须检查其是否漏水

,

必须把容量瓶洗涤干净

,

但不能用待配液润洗

,

洗涤后不必干燥。

-

27

-

自主预诊

考向突破

4

.

误差分析

(1)

溶液配制过程中的误差分析

(

以配制

NaOH

溶液为例分析

)

-

28

-

自主预诊

考向突破

-

29

-

自主预诊

考向突破

-

30

-

自主预诊

考向突破

(2)

定容时仰视、俯视误差分析。

结果

:

仰视时

,

容量瓶内液面高于刻度线

,

所配溶液体积偏大

,

浓度偏低

;

俯视时

,

容量瓶内液面低于刻度线

,

所配溶液体积偏小

,

浓度偏高。

-

31

-

自主预诊

考向突破

微点拨

规范答题

(

以配制

480

mL

0.5

mol

·

L

-1

NaCl

溶液为例

)

(1)

常见不规范或有错误的地方

①

仪器的选用

:

容量瓶、玻璃棒、胶头滴管

②

需要称取固体的质量

:[

案例

1]14.625

[

案例

2]14.0

失分原因分析

:

①

中没有指明容量瓶的规格。

②

中

[

案例

1]

没有注意托盘天平的精确度

;[

案例

2]

忽略了没有

480

mL

的容量瓶

,

必须配制

500

mL

的溶液

,

应按

500

mL

溶液中的溶质进行计算。

-

32

-

自主预诊

考向突破

(2)

解决方案与规范指导

配制一定物质的量浓度溶液时应注意

:

①

做需要补充仪器的实验题时

,

要学会

“

有序思考

”——

即按照实验的先后顺序、步骤

,

思考每一步所需仪器

,

然后与已知仪器对比

,

就不会漏写某种仪器。

②

容量瓶的规格

,

常见的有

100

mL

、

250

mL

、

500

mL

、

1

000

mL

。

③

要注意所用定量仪器量筒、托盘天平的精确度。

-

33

-

自主预诊

考向突破

自我诊断

1

.

配制一定物质的量浓度的溶液时两次用到玻璃棒

,

其作用分别是什么

?

2

.

判断正误

,

正确的打

“

√

”,

错误的打

“×”

。

(1)

容量瓶在使用前要检查是否漏水。

(

)

(2)

配制

950 mL

某浓度的溶液应选用

950 mL

的容量瓶。

(

)

(3)

把

0.585 g NaCl

固体放入

100 mL

容量瓶中

,

加水到刻度线处

,

配成

0.1 mol·L

-1

的

NaCl

溶液。

(

)

(4)

摇匀后

,

液面位于刻度线以下

,

应再加水至刻度线。

(

)

(5)

配制

950 mL 2 mol·L

-1

Na

2

CO

3

溶液时

,

应选

1 000 mL

容量瓶

,

称取

572.0 g Na

2

CO

3

·10H

2

O

。

(

)

提示

:

溶解时用玻璃棒搅拌

,

加速溶解。转移时用玻璃棒引流。

答案

:

(1)

√

(2)×

(3)×

(4)×

(5)

√

-

34

-

自主预诊

考向突破

3

.

下图所示是配制一定物质的量浓度溶液过程中的几步

,

回答下列问题

:

(1)

图示几个步骤正确的先后顺序应是

。

A.

①②③④

B.

③④②①

C.

③②④①

D.

③④①②

(2)

其中第

①

步的操作方法为

。

答案

:

(1)B

(2)

将蒸馏水缓缓注入容量瓶中

,

当液面离容量瓶颈刻度线

1~2 cm

时

,

改用胶头滴管

,

滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切

-

35

-

自主预诊

考向突破

考向

1

一定物质的量浓度溶液的配制过程分析

典例

❶

实验室用固体

NaOH

配制

0.5 mol·L

-1

的

NaOH

溶液

500 mL,

有以下仪器和用品

:

①

烧杯

②

100 mL

量筒

③

500 mL

容量瓶

④

药匙

⑤

玻璃棒

⑥

托盘天平

(

带砝码

)

(1)

配制时

,

没有使用的仪器和用品有

(

填序号

),

还缺少的仪器是

。

(2)

在转移溶液过程中某学生进行如图操作

,

请指出其中的错误

:

、

。

-

36

-

自主预诊

考向突破

(3)

在容量瓶使用方法中

,

下列操作不正确的是

(

填序号

)

。

A.

使用容量瓶前检查它是否漏水

B.

容量瓶用蒸馏水洗净后

,

再用碱液润洗

C.

将氢氧化钠固体放在托盘中的纸片上

,

准确称量并放入烧杯中溶解后

,

立即注入容量瓶中

D.

定容后塞好瓶塞

,

用一只手食指顶住瓶塞

,

用另一只手的手指托住瓶底

,

把容量瓶倒转摇匀

(4)

实验中还需要

950 mL 2 mol·L

-1

的

NaOH

溶液

,

配制时应选用的容量瓶的规格和称取

NaOH

的质量分别是

(

填序号

)

。

A.1 000 mL,80 g B.950 mL,76 g

C.

任意规格

,72 g D.500 mL,42 g

-

37

-

自主预诊

考向突破

答案

:

(1)

②

胶头滴管

(2)

容量瓶规格选择错误 移液没用玻璃棒引流

(3)BC

(4)A

解析

:

(1)

配制一定物质的量浓度溶液的步骤是

:

计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀。由此可知需要的仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、

500

mL

容量瓶和胶头滴管

,

没有使用的仪器和用品是

②

,

还缺少的仪器是胶头滴管。

(2)

用固体

NaOH

配制

0.5

mol

·

L

-1

的

NaOH

溶液

500

mL,

应选择

500

mL

容量瓶

,

移液时应用玻璃棒引流。

-

38

-

自主预诊

考向突破

(3)

使用容量瓶前要检查其是否漏水

,

若漏水则所配溶液的浓度有误差

,

故

A

项正确。容量瓶用蒸馏水洗净后

,

再用碱液润洗

,

会导致溶质物质的量偏大

,

溶液浓度偏高

,

故

B

项错误。称量氢氧化钠时不能将氢氧化钠放在纸片上称量

,

应放在小烧杯中称量

;

容量瓶为精密仪器

,

不能盛放热的液体

,

氢氧化钠固体溶解放出大量的热

,

应冷却后再移液

,

故

C

项错误。定容后塞好瓶塞

,

用一只手食指顶住瓶塞

,

用另一只手的手指托住瓶底

,

把容量瓶倒转摇匀

,

故

D

项正确。

(4)

实验室中需要配制

2

mol

·

L

-1

的

NaOH

溶液

950

mL,

由于没有

950

mL

的容量瓶

,

实际配制时需要选用

1

000

mL

容量瓶。配制

1

000

mL

2

mol

·

L

-1

的

NaOH

溶液

,

需要氢氧化钠的质量

m

=

cVM

=1

L×2

mol

·

L

-1

×40

g

·

mol

-1

=80.0

g

。

-

39

-

自主预诊

考向突破

易错警示

溶液配制过程

“

四个数据

”

溶液配制过程中有

“

四个数据

”

在高考中经常考查。

-

40

-

自主预诊

考向突破

-

41

-

自主预诊

考向突破

对点演练

1

(2020

四川成都月考

)

利用

100 mL 0.50 mol·L

-1

Na

2

CO

3

溶液配制

Na

+

浓度为

0.20 mol·L

-1

的

Na

2

CO

3

溶液

,

下列操作正确的是

(

)

A.

将该

Na

2

CO

3

溶液转移至

250 mL

容量瓶中

,

加蒸馏水稀释至刻度线

,

摇匀

B.

将该

Na

2

CO

3

溶液转移至

250 mL

烧杯中

,

用量筒量取

150 mL

蒸馏水加入

,

搅拌

C.

将该

Na

2

CO

3

溶液转移至

500 mL

烧杯中

,

用量筒量取

400 mL

蒸馏水加入

,

搅拌

D.

将该

Na

2

CO

3

溶液转移至

500 mL

容量瓶中

,

加蒸馏水稀释至刻度线

,

摇匀

答案

解析

解析

关闭

答案

解析

关闭

-

42

-

自主预诊

考向突破

考向

2

溶液配制的误差分析

典例

❷

(2020

江西南昌月考

)

在配制一定物质的量浓度的

NaOH

溶液时

,

下列操作会造成所配溶液浓度偏高的是

(

)

A.

所用

NaOH

已经潮解

B.

向容量瓶中加水未到刻度线

C.

有少量

NaOH

溶液残留在烧杯里

D.

定容时观察液面仰视

答案

解析

解析

关闭

所用

NaOH

已经潮解

,

实际称量的氢氧化钠的质量偏小

,

氢氧化钠的物质的量减小会使所配溶液浓度偏低

,A

项错误

;

向容量瓶中加水未到刻度线

,

溶液体积偏小

,

所配溶液浓度偏高

,B

项正确

;

有少量

NaOH

溶液残留在烧杯里

,

移入容量瓶内氢氧化钠的物质的量减小

,

所配溶液浓度偏低

,C

项错误

;

定容时仰视观察液面

,

实际加水量超过了容量瓶刻度线

,

所配溶液浓度偏低

,D

项错误。

答案

解析

关闭

B

-

43

-

自主预诊

考向突破

方法技巧

误差分析的思维流程

-

44

-

自主预诊

考向突破

对点演练

2

(2020

湖南怀化月考

)

配制一定物质的量浓度的

KOH

溶液时

,

下列操作对实验结果没有影响的是

(

)

A.

容量瓶中原有少量蒸馏水

B.

洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶中

C.

定容时观察液面俯视

D.

定容加水超过刻度线又吸出少量

答案

解析

解析

关闭

配制溶液需加水定容

,

容量瓶中有少量的蒸馏水

,

对所配溶液浓度无影响

,A

项正确

;

洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶中

,

移入容量瓶的氢氧化钾质量减小

,

所配溶液浓度偏低

,B

项错误

;

定容时观察液面俯视

,

所配溶液体积偏小

,

导致所配溶液浓度偏高

,C

项错误

;

定容时加水超过刻度线

,

又吸出少量会导致吸出少量的溶质

,

溶质质量减小

,

导致所配溶液浓度偏小

,D

项错误。

答案

解析

关闭

A

-

45

-

自主预诊

考向突破

网络构建

-

46

-

自主预诊

考向突破

核心速记

1

.

浓度计算的

2

个公式

(2)

分析不当操作导致溶质质量

m

或溶液体积

V

发生的变化

,

然后进一步分析导致浓度的变化。

-

47

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

化学计算的常用方法

对化学计算的考查是高考命题的热点内容

,

培养学生化学计算能力是教学重点之一。高考命题中

,

最常用的化学计算方法有

“

差量法

”“

关系式法

”“

极值法

”“

平均值法

”“

守恒法

”

等

,

在这几种计算方法中

,

依据化学方程式的计算是各种计算方法的基础。

核心素养

1

变化观念与平衡思想

运用

“

关系式法

”

计算要认识到物质是运动和变化的

,

知道化学变化需要一定的条件

,

并遵循一定规律

;

认识化学变化的本质是有新物质生成

,

并伴有能量的转化

;

认识化学变化有一定限度

,

是可以调控的。运用

“

差量法

”“

守恒法

”

计算要用发展和动态平衡的观点看待和分析化学反应

;

能依据物质性质和化学变化的一般规律控制外界条件

,

通过化学反应

(

或进行化学反应实验

)

实现物质的转化、合成和能量的转化

,

从而解决实际问题。

-

48

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

核心素养

2

证据推理与模型认知

运用

“

极值法

”“

平均值法

”

计算要具有证据意识

,

能基于证据对物质组成、结构及其变化提出可能的假设

,

通过分析推理加以证实或证伪

;

建立观点、结论和证据之间的逻辑关系

;

知道可以通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系

,

建立模型。能运用模型解释化学现象

,

揭示现象的本质和规律。

核心素养

3

科学态度与社会责任

化学计算能培养学生严谨求实的科学态度

,

具有探索未知、崇尚真理的意识

;

赞赏化学对社会发展的重大贡献

,

具有可持续发展意识和绿色化学观念

,

能对与化学有关的社会热点问题作出正确的价值判断。

-

49

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

化学计算在高考中的命题点分类例析

典例

❶

将

18.0 g

铁、铜混合粉末加入到

100 mL 5.0 mol·L

-1

FeCl

3

溶液中

,

充分反应后剩余固体质量为

3.2 g

。下列说法正确的是

(

)

A.

剩余固体是铁、铜的混合物

B.

反应后溶液中

n

(Fe

2+

)+

n

(Cu

2+

)=0.75 mol

C.

反应后溶液中

n

(Fe

3+

)=0.10 mol

D.

原固体混合物中铜的质量是

8.0 g

-

50

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

解析

:

铁的还原性强于铜

,

将铁、铜混合粉末加入氯化铁溶液中

,

铁先与铁离子反应

,

氯化铁的物质的量是

0.5

mol,

由

Fe

+

2Fe

3+

=3Fe

2+

56

g

2

mol

由此可知

,0.5

mol

Fe

3+

可以消耗

14

g

铁

,

由于实际溶解的金属质量是

18.0

g-3.2

g=14.8

g,

故两种金属都参与反应

,

且

Fe

3+

完全反应

,

剩余的金属是铜

,A

、

C

两项错。

设反应的铜的物质的量是

n

1

,

反应的铁的物质的量是

n

2

答案

:

B

-

51

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

64

g·mol

-1

n

1

+56

g·mol

-1

n

2

=14.8

g,

根据

Fe+2Fe

3+

=3Fe

2+

及

Cu+2Fe

3+

=Cu

2+

+2Fe

2+

可知

解得

n

1

=0.1

mol,

n

2

=0.15

mol,

则原来含有的铜的质量是

:0.1

mol×64

g·mol

-1

+3.2

g=9.6

g,D

项错误

;

溶液中的

n

(Fe

2+

)+

n

(Cu

2+

)=0.1

mol+0.15

mol+0.5

mol=0.75

mol,B

项正确。

-

52

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

方法一

根据化学方程式的基本计算

——

比例式法

1

.

计算原理

a

A(g) +

b

B(g) =

c

C(g) +

d

D(g)

化学计量数之比为

a

∶

b

∶

c

∶

d

质量之比为

aM

A

∶

bM

B

∶

cM

C

∶

dM

D

物质的量之比为

a

∶

b

∶

c

∶

d

气体体积之比为

(

同温同压下

)

a

∶

b

∶

c

∶

d

不同物质的相同物理量之间的换算可以按上述关系进行。解题时要注意化学方程式中各种物质对应关系的单位问题

,

同一物理量单位要一致。如果涉及两种物理量

,

只要做到两种物理量

“

上下一致

,

左右相当

”

即可。

-

53

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

2

.

解题步骤

(1)

根据题意书写正确的化学方程式。

(2)

明确已知条件

,

化学方程式所表示的是参加反应的纯净物之间的量的关系

,

因此

,

不纯物质的量必须换算成纯净物的量

,

未参加反应的物质要排除在外。

(3)

建立已知量与未知量之间的比例关系

,

求出未知量。

-

54

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

典例

❷

(2020

宁夏银川月考

)16 mL

由

NO

与

NH

3

组成的混合气体在催化剂作用下于

400

℃

左右发生反应

:6NO+4NH

3

5N

2

+6H

2

O(g),

达到平衡时在相同条件下气体体积变为

17.5 mL;

则原混合气体中

NO

与

NH

3

的物质的量之比有四种情况

:

①

5

∶

3

②

3

∶

2

③

4

∶

3

④

9

∶

7

。其中正确的是

(

)

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

-

55

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

解析

:

根据反应前后气体的总体积

,

可用差量法直接求解。

6NO+4NH

3

5N

2

+6H

2

O(g)

Δ

V

(

气体的体积差

)

6

mL

4

mL

5

mL

6

mL

(5+6)mL-(4+6)mL

=1

mL(

理论差量

)

9

mL

6

mL

17.5

mL-16

mL

=1.5

mL(

实际差量

)

由此可知发生反应的气体共有

15

mL,

还剩余

1

mL

气体

,

假设剩余的气体全部是

NO,

则

V

(NO)

∶

V

(NH

3

)=(9

mL+1

mL)

∶

6

mL=5

∶

3;

假设剩余的气体全部是

NH

3

,

则

V

(NO)

∶

V

(NH

3

)=9

mL

∶

(6

mL+1

mL)=9

∶

7,

但因该反应是可逆反应

,

剩余气体实际上是

NO

、

NH

3

的混合气体

,

故

V

(NO)

∶

V

(NH

3

)

介于

5

∶

3

与

9

∶

7

之间

,

对照所给数据可知

3

∶

2

与

4

∶

3

在此区间内。

答案

:

C

-

56

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

方法二

化学方程式计算中的巧思妙解

——

差量法

1

.

差量法应用原理

差量法是指根据化学反应前后物质的某种差量进行计算的方法。这种差量可以是质量、物质的量、气态物质的体积、反应过程中的热量等在反应中产生的差量

,

该差量的大小与参加反应的各物质的有关量成正比。解题的关键就是利用相关差量与物质有关量的正比关系列出比例式

,

然后求解。

2

.

解题的一般步骤

(1)

准确写出有关反应的化学方程式。

(2)

深入细致地分析题意

,

有针对性地找出产生差量的

“

对象

”

及

“

理论差量

”

。

(3)

根据化学方程式

,

列出

“

理论差量

”“

实际差量

”

与物质相关量的比例关系

,

然后列比例式求解。

-

57

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

典例

❸

(2019

陕西西安调研测试

)

碳酸铜和碱式碳酸铜均可溶于盐酸转化为氯化铜。在高温下这两种化合物均能分解生成氧化铜。溶解

28.4 g

上述混合物

,

消耗

1 mol·L

-1

盐酸

500 mL

。煅烧等质量的上述混合物

,

得到氧化铜的质量是

(

)

A.35 g B.30 g C.20 g D.15 g

解析

:

碳酸铜和碱式碳酸铜均可溶于盐酸转化为氯化铜

,

消耗

1

mol·L

-1

盐酸

500

mL,HCl

的物质的量为

0.5

mol,

则

CuCl

2

的物质的量为

0.25

mol

。根据铜元素守恒可知

,

原混合物中含有铜元素原子的物质的量为

0.25

mol,

则灼烧等质量的题给混合物

,

得到氧化铜的物质的量为

0.25

mol,

则得到氧化铜的质量为

m

(CuO)=0.25

mol×80

g·mol

-1

=20

g

。

答案

:

C

-

58

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

方法三

解答连续反应类型计算题的捷径

——

关系式法

关系式法适用于多步进行的连续反应的相关计算

,

以中间产物为媒介

,

找出起始原料和最终产物的关系式

,

可将多步计算一步完成。利用关系式解决多步反应的相关计算方便简捷。利用多步反应建立关系式的方法

:

1

.

叠加法

(

如利用空气、木炭、水蒸气制取氨气

)

由空气、木炭、水蒸气制取

NH

3

过程中

,C

和

NH

3

的关系式为

3C~4NH

3

。

-

59

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

2

.

元素守恒法

NO

经多次氧化和吸收

,

最终氮元素可完全转化到硝酸中

,

由氮元素守恒知

:NH

3

~HNO

3

。

3

.

电子转移守恒法

由得失电子总数相等知

,NH

3

经氧化等一系列反应生成

HNO

3

,NH

3

和

O

2

的关系式为

NH

3

~2O

2

。

-

60

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

典例

❹

(2019

湖南湘潭月考

)

把含有某一种氯化物杂质的

MgCl

2

粉末

95 g

溶于水后

,

与足量

AgNO

3

溶液反应

,

测得生成的

AgCl

质量为

300 g,

则该

MgCl

2

中的杂质可能是

(

)

A.NaCl B.AlCl

3

C.KCl D.CaCl

2

解析

:

提供

1

mol

Cl

-

所需各物质的质量分别为

答案

:

B

-

61

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

方法四

有关混合物计算的

“

简化高手

”——

极值法

1

.

极值法的含义

极值法是利用极限思维方式解决一些模糊问题的解题技巧

,

它是将题设构造为问题的两个极端

,

然后依据有关化学知识确定所需反应物或生成物的极值

,

利用极值进行判断分析求出结果

,

有时也称为极端假设法。

2

.

解题思路

(1)

极端假设。如

:

①

把可逆反应假设成向左或向右进行完全。

②

把混合物假设成为某一纯净物。

③

把多个同时进行的反应假设成单一反应。

-

62

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

(2)

计算极值。

(3)

由极值进行讨论、分析、推理

,

从而得出合理答案。

3

.

极值法解题的关键

紧扣题设的可能趋势

,

选好极端假设的落脚点。

-

63

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

典例

❺

(2020

广东珠海调研

)28 g

铁粉溶于稀盐酸

,

然后加入足量的

Na

2

O

2

固体

,

充分反应后过滤

,

将滤渣加强热

,

最终得到的固体质量为

(

)

A.36 g B.40 g C.80 g D.160 g

解析

:

28

g

铁粉溶于稀盐酸中生成氯化亚铁溶液

,

然后加入足量的

Na

2

O

2

固体

,

由于

Na

2

O

2

固体溶于水后生成

NaOH

和

O

2

,

本身也具有强氧化性

,

所以充分反应后生成氢氧化铁沉淀

,

过滤

,

将滤渣加强热

,

最终得到的固体为

Fe

2

O

3

,

根据铁原子守恒

,

n

(Fe

2

O

3

)=

n

(Fe)=0.25

mol,

所得

Fe

2

O

3

固体的质量为

0.25

mol×160

g·mol

-1

=40

g

。

答案

:

B

-

64

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

方法五

简化过程

,

妙用守恒

——

守恒法

1

.

应用原理

所谓

“

守恒

”

就是物质在发生

“

变化

”

或两物质在发生

“

相互作用

”

的过程中某些物理量的总量保持

“

不变

”

。一切化学反应都遵循某些守恒定律

,

在化学变化中有各种各样的守恒

,

如质量守恒、原子数目守恒、得失电子守恒、电荷守恒、能量守恒等。

2

.

解题步骤

-

65

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

典例

❻

(2020

河北正定月考

)

标准状况下

,34 g CO

和

CO

2

混合气体的体积为

22.4 L,

关于该混合气体有下列的说法

:

①

混合气体中两种气体的分子个数比为

5

∶

3

②

混合气体中两种气体的质量比为

35

∶

33

③

混合气体中碳和氧的原子个数比为

8

∶

11

④

混合气体的密度约为

1.52 g·L

-1

,

其中正确的是

(

)

A.

只有

①

B.

只有

②

C.

只有

①

和

④

D.

①②③④

都正确

-

66

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

答案

:

D

-

67

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

方法六

有关混合物计算的

“

简化高手

”——

平均值法

1

.

依据

-

68

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

1

.(2020

安徽合肥调研

)

将

15.66 g

镁铝合金加入到

800 mL

稀硝酸中

,

恰好完全反应

(

假设反应中还原产物只有

NO),

向所得溶液中加入足量的

3 mol·L

-1

NaOH

溶液

,

测得生成沉淀的质量与原合金的质量相等

,

则下列有关叙述不正确的是

(

)

A.

原稀硝酸的浓度为

2.6 mol·L

-1

B.

生成

NO

的体积为

11.648 L(

标准状况

)

C.

反应过程中共消耗

1.56 mol NaOH

D.

合金中

Al

的质量分数约为

58.6%

-

69

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

答案

:

C

解析

:

将一定质量的镁、铝合金加入到稀硝酸中

,

两者恰好完全反应

,

假设反应中还原产物只有

NO,

发生反应的化学方程式为

3Mg+8HNO

3

(

稀

)=3Mg(NO

3

)

2

+2NO↑+4H

2

O

、

Al+4HNO

3

(

稀

)=Al(NO

3

)

3

+NO↑+2H

2

O,

向反应后的溶液中加入过量的

NaOH

溶液至沉淀完全

,

发生反应的化学方程式为

Mg(NO

3

)

2

+2NaOH=Mg(OH)

2

↓+2NaNO

3

、

Al(NO

3

)

3

+4NaOH=NaAlO

2

+3NaNO

3

+2H

2

O,

沉淀为氢氧化镁

,

生成沉淀的质量与原合金的质量相等

,

则氢氧化镁中含有的氢氧根的质量与合金中金属铝的质量相等

,

则合金中

-

70

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

-

71

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

2

.

向一定量的

Fe

、

FeO

、

Fe

3

O

4

的混合物中加入

100 mL 1 mol·L

-1

的盐酸

,

恰好使混合物完全溶解

,

放出

224 mL(

标准状况

)

的气体

,

在所得溶液中加入

KSCN

溶液无血红色出现。若用足量的

CO

在高温下还原相同质量的此混合物

,

能得到铁的质量是

(

)

A.11.2 g B.5.6 g C.2.8 g D.

无法计算

答案

解析

解析

关闭

答案

解析

关闭

-

72

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

3

.(2019

广东广州部分重点中学联考

)1.76 g

铜镁合金完全溶解于

50 mL

、密度为

1.40 g·cm

-3

、质量分数为

63%

的浓硝酸中

,

得到

NO

2

气体

1 792 mL(

标准状况

),

向反应后的溶液中加入适量的

1.0 mol·L

-1

NaOH

溶液

,

恰使溶液中的金属离子全部沉淀。下列说法不正确的是

(

)

A.

该浓硝酸中

HNO

3

的物质的量浓度是

14.0 mol·L

-1

B.

加入

NaOH

溶液的体积是

50 mL

C.

浓硝酸在与合金反应中起了酸性和氧化性的双重作用

,

且起氧化性的硝酸的物质的量为

0.08 mol

D.

得到的金属氢氧化物的沉淀为

3.12 g

-

73

-

素养解读

案例探究

方法规律

素养提升

答案

:

B

A

正确

;1

792

mL

NO

2

气体

(

标准状况

)

的物质的量为

1.792

L

÷

22.4

L

·

mol

-1

=0.08

mol,

原硝酸的物质的量是

0.05

L×14.0

mol

·

L

-1

=0.7

mol,

当溶液中的金属离子全部沉淀时形成

NaNO

3

溶液

,

根据原子守恒可知

n

(NaNO

3

)=

n

(NaOH)=0.7

mol-0.08

mol=0.62

mol,

所以加入

NaOH

溶液的体积是

0.62

mol

÷

1

mol

·

L

-1

=0.62

L=620

mL,B

错误

;1

792

mL

NO

2

气体

(

标准状况

)

的物质的量为

1.792

L

÷

22.4

L

·

mol

-1

=0.08

mol,

浓硝酸在与合金反应中起了酸性和氧化性的双重作用

,

且起氧化性作用的硝酸的物质的量等于

NO

2

的物质的量

,

为

0.08

mol,C

正确

;

由电荷守恒可知

,

氢氧化物中氢氧根的物质的量等于转移电子物质的量

,

即氢氧根的物质的量为

0.08

mol×(5-4)=0.08

mol,

故氢氧化物的质量为

1.76

g+0.08

mol×17

g

·

mol

-1

=3.12

g,D

正确。

相关文档

- 2020届天津高考化学一轮复习 有机2021-04-15 19:27:5540页

- 2018届高考化学一轮复习鲁科版第12021-04-15 19:22:4415页

- 2020届高考化学一轮复习化学电源及2021-04-15 19:13:5831页

- 2021届(鲁科版)高考化学一轮复习化学2021-04-15 18:59:595页

- 北京版2021高考化学一轮复习专题四2021-04-15 18:57:1622页

- 2021届(鲁科版)高考化学一轮复习镁、2021-04-15 18:56:3612页

- 2020届高考化学一轮复习分子结构与2021-04-15 18:44:386页

- 2021届高考化学一轮复习第13章有机2021-04-15 18:31:1723页

- 2021版高考化学一轮复习核心素养测2021-04-15 17:56:4313页

- 广东省2021版高考化学一轮复习课时2021-04-15 17:37:0211页