- 259.00 KB

- 2024-05-20 发布

专题二十四 工业文明时期的东西方世界

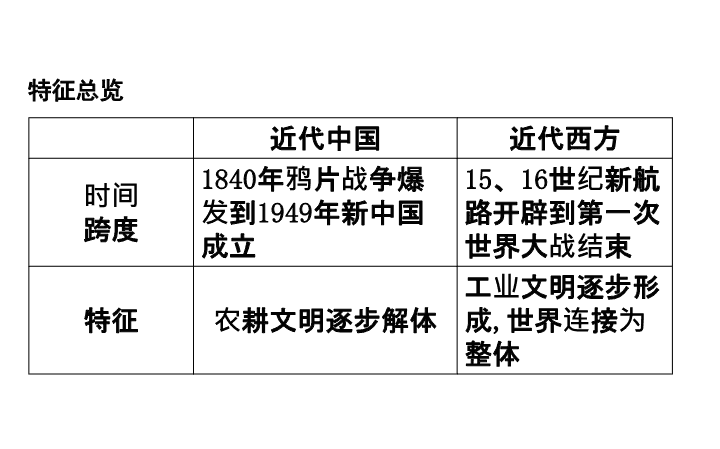

特征总览

近代中国

近代西方

时间

跨度

1840

年鸦片战争爆发到

1949

年新中国成立

15

、

16

世纪新航路开辟到第一次世界大战结束

特征

农耕文明逐步解体

工业文明逐步形成

,

世界连接为整体

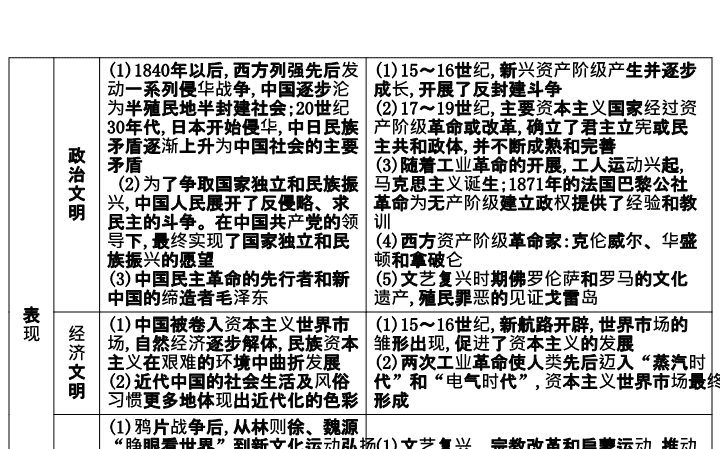

表现

政治文明

(1)1840

年以后

,

西方列强先后发动一系列侵华战争

,

中国逐步沦为半殖民地半封建社会

;20

世纪

30

年代

,

日本开始侵华

,

中日民族矛盾逐渐上升为中国社会的主要矛盾

(2)

为了争取国家独立和民族振兴

,

中国人民展开了反侵略、求民主的斗争。在中国共产党的领导下

,

最终实现了国家独立和民族振兴的愿望

(3)

中国民主革命的先行者和新中国的缔造者毛泽东

(1)15

~

16

世纪

,

新兴资产阶级产生并逐步成长

,

开展了反封建斗争

(2)17

~

19

世纪

,

主要资本主义国家经过资产阶级革命或改革

,

确立了君主立宪或民主共和政体

,

并不断成熟和完善

(3)

随着工业革命的开展

,

工人运动兴起

,

马克思主义诞生

;1871

年的法国巴黎公社革命为无产阶级建立政权提供了经验和教训

(4)

西方资产阶级革命家

:

克伦威尔、华盛顿和拿破仑

(5)

文艺复兴时期佛罗伦萨和罗马的文化遗产

,

殖民罪恶的见证戈雷岛

经济文明

(1)

中国被卷入资本主义世界市场

,

自然经济逐步解体

,

民族资本主义在艰难的环境中曲折发展

(2)

近代中国的社会生活及风俗习惯更多地体现出近代化的色彩

(1)15

~

16

世纪

,

新航路开辟

,

世界市场的雏形出现

,

促进了资本主义的发展

(2)

两次工业革命使人类先后迈入“蒸汽时代”和“电气时代”

,

资本主义世界市场最终形成

思想文明

(1)

鸦片战争后

,

从林则徐、魏源“睁眼看世界”到新文化运动弘扬民主与科学

,

近代前期中国向西方学习经历了器物

—

制度

—

思想文化三个层次的演进过程

(2)

无产阶级革命家将马克思主义与中国革命具体实际相结合

,

形成了毛泽东思想

,

成为民主革命胜利的思想武器

(1)

文艺复兴、宗教改革和启蒙运动

,

推动了近代欧洲人文主义不断发展

,

推动了资产阶级革命的发展

,

也推动了近代自然科学与文学艺术的产生与发展

(2) 1848

年

,《

共产党宣言

》

的发表

,

标志着马克思主义的诞生

,

从此工人运动有了科学理论的指导

【

关联点

1】

两次工业革命对中国的影响

第一次工业革命

第二次工业革命

政治

西方列强发动两次鸦片战争

,

中国主权遭到破坏

,

开始沦为半殖民地半封建社会

帝国主义掀起瓜分中国的狂潮

,

清政府成为列强“以华治华”的工具

,

中国完全沦为半殖民地半封建社会

经济

自给自足的自然经济逐步解体

;

中国近代工业产生

(

洋务企业、民族资本主义企业产生

);

中国日益卷入资本主义世界市场

自然经济进一步解体

,

客观上促进了民族资本主义的进一步发展

思想

“向西方学习”思潮兴起

,

出现了“师夷长技以制夷”和“中体西用”的思想

“向西方学习”经历了由器物层面到制度层面再到思想文化层面的过渡

命题分析

考查角度

:

从工业文明扩展的角度

,

考查工业文明影响下中国在政治制度、经济结构、思想文化多方面发生的变化。以全球史观、文明史观为主导

,

考查工业文明对工业化、城市化、思想观念、社会变迁的影响。从细小之处

,

可以考查两次工业革命后西方对中国侵略方式发生的变化及带来的影响。

命题特点

:

关注主流、关注人类文明进步、关注社会变迁

,

以文明为导向来命题。

考题回放

阅读材料

,

加深对历史上江南经济变化的认识。

材料一

1840

年后

,

长江三角洲的村镇无不受到开埠带来的影响。时人有诗

:

蚕事乍毕丝事起

,

乡农卖丝争赴市。

……

小贾收买交大贾

,

大贾载入申江

(

上海

)

界

,

申江鬼国正通商

……

番舶来银百万计

,

中国商人皆若狂。今年买经更陆续

,

农人纺经十之六

,

遂使家家置纺车

,

无复有心种菽粟。

——

清末史志资料

材料二

马克思在

1853

年就预言

:“

与外界隔绝曾是保存旧中国的首要条件

,

而当这种隔绝状态在英国的努力下被暴力所打破的时候

,

接踵而来的必然是解体的过程”马克思在这里使用了“暴力”一词

,

这无疑是侵略的同义词。但他并没有用侵略和被侵略来概括全部中外关系。

……

把侵略同侵略带来的社会变化分开来

,

是马克思主义的一个重要思想。

——

陈旭麓

《

近代中国社会的新陈代谢

》

(1)

仔细阅读材料一中的诗歌

,

结合时代大背景

,

分析长江三角洲的村镇经济发生的重大变动。

(2)

阅读材料二

,

按照“把侵略同侵略带来的社会变化分开来”的思路

,

概括

19

世纪外国资本主义入侵对中国经济的影响。

审题定位

:

晚清中国经济结构的变化、中国经济近代化

解题思路

:

本题考查学生解读材料信息的能力。第

(1)

问要理解材料一并最大限度地获取有效信息

,

结合当时的时代背景

,

如资本主义入侵、自然经济开始解体、农产品商品化等阐述长江三角洲村镇经济的重大变动。第

(2)

问要从

19

世纪外国资本主义入侵对中国经济造成的负面影响和客观上的进步作用两个方面来回答。

答案

:

(1)

自然经济加速解体

;

农产品商品化

,

受到世界市场的影响

;

农业经济与商品经济的关系发生变化。

(2)

给中华民族带来灾难。但使原有经济结构遭到破坏

,

社会经济出现新成分

;

洋务企业、民族资本企业创办

,

民族工业兴起

;

中国经济被卷入世界市场。

1.

下图为近代英国对华商品输出额

(

单位

:

英镑

)

变化示意图。这一状况的出现主要是由于

(

)

A.

中国赔款增强英国实力

B.

通商口岸增多利于中国出口

C.

割让香港岛便于商品中转

D.

协定关税利于英国对华贸易

模拟演练

解析

:D

根据所学

,

鸦片战争爆发时

,

英国已经成为海上霸主、完成工业革命

,

是“世界工厂”

,

故

A

项错误

;

根据

《

南京条约

》

议定五处为通商口岸

,

这一阶段并未增加

,

故

B

项错误

;

香港岛的确可以便利中转

,

但不是英商对华商品输出增加的主要原因

,

故

C

项错误

;

根据材料

,1842

~

1844

年

,

英国对华商品输出不断增加

,

主要原因是英商进出口贸易的关税由中英双方共同协商

,

便利了英商对华出口

,

故

D

项正确。

2

.(2017·

浙江杭州期末

)

据汪敬虞主编

《

中国近代经济史

1895

~

1927》:

江浙和广东是中国两大产丝区

,

但是生丝的市场价格不是在上海

,

也不是在广东

,

而是在纽约和里昂决定的。这一现象说明中国

(

)

A.

被卷入资本主义世界市场

B.

受经济大危机的影响

C.

自然经济已经完全解体

D.

开始丧失关税自主权

解析

:A

根据材料可知生丝虽由中国生产

,

但其价格却由外国决定

,

这说明中国已经被卷入资本主义世界市场

,

沦为资本主义世界的经济附庸

,

故

A

项正确

;

经济大危机发生于

1929

~

1933

年

,

与材料时间“

1895

~

1927”

不符

,

故

B

项错误

;

近代中国自然经济尚未完全解体

,

故

C

项错误

;

鸦片战争后签订的

《

南京条约

》

中规定由中英双方商定中国海关收取英商进出口货物的关税

,

使得中国开始丧失关税自主权

,

故

D

项错误。

3.

英国历史学家汤因比说

,

文化辐射有各种成分

,

其中“非重要成分所引起的阻力小于决定性成分引起的阻力

,

因为非重要成分不会引起因社会的传统生活方式受冲击而造成的猛烈、痛苦的动乱

……”

。中国近代前期的西学

,“

非重要成分”主要指

(

)

A.

修铁路、办船政、建设海军

B.

采择万国律例

,

定宪法公私之分

C.

倡民主、谈科学、写白话文

D.

提高中华民族的心理和文化素质

解析

:A

近代前期的西学东渐中

,

以洋务派为代表的“中体西用”

,

只学习西方技术

,

不学习西方政治制度

,

对中国社会造成的影响相对温和

,

故

A

项正确

;

学习西方政治制度

,

借鉴西方法律

,

在中国制定宪法

,

实际上意味着对君主专制的否定

,

这是“猛烈的”

,

故

B

项错误

;

倡民主、谈科学、写白话文是从政治、科学、语言文字角度对传统生活方式进行了全面的、猛烈的改造

,

故

C

项错误

;

提高中华民族的心理和文化素质

,

这是对传统的深层次改造

,

故

D

项错误。

4.

阅读材料

,

回答问题

:

材料一

1824

年

《

英普条约

》

规定两国关税平等

1825

年

英国取消机器出口禁令

1849

年

英国废除

《

航海条约

》

拿破仑三世时期

法国废除第一帝国以来的关税保护政策

1852

年

英国议会发表原则声明

,

称自由贸易是国策

1860

年

英法签订自由贸易条约

,

消除两国间的贸易壁垒

——

根据人民版

《

历史必修

2》

整理

材料二

1842

年

《

南京条约

》

规定

:“

英国商民居住通商之广州等五处

,

应纳进口、出口货税、饷费

,

均宜秉公议定则例

,

由部颁发晓示

,

以便英商按例交纳。”后来的条约附件又规定

:“

设将来大皇帝有新恩施及各国

,

亦应准英人一体均沾

,

用示平允。”

……

在最惠国原则发展历史上的一个相当长时期内

,

相互无条件的最惠国原则只是通行于“

(

基督教

)

文明国家之间”的规则。

——

高心湛

《“

最惠国待遇”的源流及其他

》

(1)

根据材料一并结合所学知识

,

西方资本主义国家在

19

世纪中期确立了怎样的国际经济交流基本准则

?

该准则的推行对世界经济交流产生了哪些影响

?

解析

:

第

(1)

问

,

第一小问“准则”

,

材料一体现了欧洲国家之间实行自由贸易

,

取消关税保护

;

第二小问“影响”

,

可以从积极与消极两方面辩证分析

,

积极方面主要是推动国际经济交流的有序、理智和信任

,

标志着世界市场的逐渐成熟

,

消极作用主要体现在资本主义国家与亚非拉多数国家的经济地位的不平等

,

前者处于主动、中心地位

,

后者处于被动、边缘地位。

答案

:

(1)

准则

:

资本的自由流动、安全与增值

(

或给予他国最惠国待遇

,

逐步取消关税保护

)

。

影响

:

世界经济交流更加理智

,

信用增强

,

标志着资本主义世界市场的逐渐成熟

;

资本主义国家成为世界市场的中心

(

或资本主义国家成为世界贸易和国际分工的最大受益者

);

亚、非、拉的多数国家成为资本主义大工业的国际市场、原料产地和劳动力供应地。

(2)

结合材料二所述

,

国际经济交流基本准则在实施过程中

,

英国对中国与“

(

基督教

)

文明国家”之间有何区别

?

这种对中国的区别对待给近代中国带来怎样的影响

?

解析

:

第

(2)

问

,

第一小问“区别”

,

据材料二中“相互无条件的最惠国原则只是通行于‘

(

基督教

)

文明国家之间’”可知

,

英国与所谓

(

基督教

)

文明国家之间相互享有无条件的最惠国待遇

,

据材料二中“秉公议定则例”

,

可见中英之间贸易中

,

英商进出口商品缴纳的关税

,

中国需同英国商定

;

第二小问“影响”

,

应一分为二地分析对中国的影响

,

消极的影响有英国扩大对中国商品输出、原料掠夺

,

中国被卷入资本主义世界市场

;

积极的影响有客观上促进农产品商品化

;

对中国自然经济起很大的瓦解作用。

答案

:

(2)

区别

:

英国与所谓

(

基督教

)

文明国家之间相互享有无条件的最惠国待遇

;

而中英之间贸易中

,

英商进出口商品缴纳的关税

,

中国需同英国商定

;

英国享有片面最惠国待遇。

影响

:

英国扩大对中国商品输出、原料掠夺

,

中国被卷入资本主义世界市场

;

客观上促进农产品商品化

;

对中国自然经济起很大的瓦解作用。

【

关联点

2】

欧洲启蒙思想与中国社会思潮的联系与区别

1.

明末清初思想批判与欧洲启蒙运动的比较

名称

比较项

明末清初思想批判

欧洲启蒙运动

政治

封建专制统治空前强化

,

还未形成资产阶级力量

进入早期资产阶级革命时代

,

封建统治风雨飘摇

,

资产阶级力量壮大

经济

资本主义萌芽发展缓慢

,

深受封建制度束缚

欧洲重商主义和殖民掠夺政策加速了资本主义手工工场的发展

思想

理学占统治地位

,

八股取士、大兴文字狱

文艺复兴、宗教改革使资产阶级文化迅速传播

,

为启蒙运动奠定基础

性质

本质上仍属于封建思想的范畴

资产阶级反封建的思想运动

内容

具有初步的民主色彩

,

但未明确提出建立新的社会制度

,

也未形成完整的理论体系

批判封建制度

,

并为资本主义设计了一套政治方案

,

形成了完整的理论体系

影响

对当时的封建专制起了一定的冲击作用

,

但无法动摇封建统治的理论基础

,

没有推动中国社会的变革与转型

极大地推动了欧美资产阶级革命

,

推动了欧洲由封建社会向资本主义社会的转变

2.

启蒙运动和新文化运动的异同

(1)

相同点

①都是本国一次空前深刻的资产阶级文化反对封建旧文化的思想解放运动。

②都启发人们追求真理、民主和科学

,

冲破封建思想束缚。

③都源于资本主义发展和资产阶级壮大。

④都推动了本国革命斗争的发展。

(2)

不同点

①启蒙思想经过一个世纪发展

,

形成了完整的理论体系

,

而中国新文化运动只是借助西方之矛攻中国封建之盾

,

未及消化

,

对东西方文化存在绝对肯定或否定的偏向。

②

前期新文化运动不像启蒙思想家那样号召人们用革命手段改造现实社会

,

而是与当时政治斗争、群众运动脱离

,

这是因为半殖民地半封建的中国资产阶级力量薄弱

,

而中外反动势力勾结

,

资产阶级显得软弱。

③新文化运动呼唤了五四运动

,

启蒙思想呼唤了法国大革命。

④新文化运动受十月革命影响

,

后期宣传马克思主义

,

为中国共产党的诞生作了思想动员。

⑤与新文化运动相比

,

启蒙思想影响广泛而深远

(

兴起于西欧

,

几乎波及整个欧洲

,

影响全世界

)

。

3.

启蒙运动对近代中国社会思潮的影响

(1)

推动了维新变法运动的发展。如西方的“民权”思想

,

对维新运动起了极大的推动作用。

(2)

促进了民主革命思想的传播

,

推动了辛亥革命的发生。如

20

世纪初

,

资产阶级革命派大力宣传天赋人权、自由平等学说

,

翻译了卢梭、孟德斯鸠等的作品。

(3)

推动了新文化运动的产生。如新文化运动前期

,

以民主与科学为指导思想。

命题分析

考查角度

:

横向考查西方启蒙思想与中国明清时期启蒙思想在性质、内容、影响方面的异同

,

并从政治、经济、文化角度分析差异产生的原因。考查西方启蒙思想对近代中国“向西方学习”新思潮的影响

,

尤其是与新文化运动的共性与差异。

命题特点

:

从历史阶段角度考查

17

、

18

世纪中西方的思想差异

,

从文化内涵角度考查启蒙运动对中国近代思想界的影响

,

时空跨度较大

,

有一定难度和深度。

考题回放

(2016·

浙江

4

月选考

,27)

有学者认为

:“

在康德那个时代

,

启蒙意味着一种觉醒

,

从自然王国中发现真理

,

用真理取代宗教迷信

;

在

20

世纪的中国

,

启蒙意味着一种背叛

,

要求砸碎几千年以来的‘君为臣纲

,

父为子纲

,

夫为妻纲’的封建纲常礼教的枷锁。”对此最恰当的理解是

(

)

A.

欧洲启蒙运动源于对宗教神权的“觉醒”

B.

新文化运动旨在“背叛”封建纲常礼教

C.

启蒙思想家因“觉醒”与“背叛”的矛盾而求索

D.

思想启蒙的历史蕴涵着“觉醒”与“背叛”的变奏

审题定位

:

中西启蒙思想内涵的区别与比较

解题思路

:D

康德是

18

世纪欧洲启蒙运动的代表人物。这一时期欧洲资本主义迅速发展

,

资产阶级力量不断壮大

,

且经历了自文艺复兴以来的人文主义思想的长期洗礼

,

资产阶级知识分子提倡的民主科学

,

符合时代的需求

,

因此“启蒙意味着一种觉醒”。

20

世纪中国反对封建思想的启蒙运动指新文化运动

,

这一时期中国资本主义经济发展缓慢

,

资产阶级力量依旧弱小

,

封建思想仍占主导地位

,

因此“启蒙意味着一种背叛”。综上所述

,

思想启蒙的历史受时代的影响蕴涵着“觉醒”与“背叛”的变奏。

1.

关于启蒙与现代化的关系

,

西方与中国适成倒置

:

在欧洲

,

是由启蒙而现代化

;

在中国

,

则是为现代化而启蒙

,

欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程

,

中国启蒙运动则是救亡的现代化运动的步骤。据此可知

,

导致上述差异的主要因素是

(

)

A.

资本主义发展程度差异明显

B.

中西方传统文化不同

C.

启蒙及现代化的原动力不同

D.

中西方政治制度不同

解析

:C

西方启蒙和现代化是社会向近代发展的需要

,

是“水到渠成”的必然结果

,

中国的启蒙和现代化是由于西方国家的侵略打破了常规的顺序

,

是为了谋求民族独立的启蒙与现代化

,

故

C

项正确。

模拟演练

2.

伏尔泰极其推崇中国的皇帝能够接受法律的约束

,

并称“人类绝不可能想象出比它

(

中国政府

)

更好的政府来。”他曾歌颂乾隆皇帝

:“

伟大的国王

,

你的诗句与思想如此美好

,

请相信我

,

留在北京吧

,

永远别来吾邦

……

但要当心巴黎会使你的月桂枯黄。”这说明伏尔泰

(

)

A.

赞成中国式的君主专制

B.

希望中法两国加强交流

C.

认识中国比较片面肤浅

D.

推崇中国传统儒家文化

解析

:C

材料中伏尔泰认为中国的皇帝接受法律的约束

,

认为中国的专制统治具有一定的开明性

,

其对中国的赞誉是建立在对中国认识片面和肤浅基础上的

,

故

C

项正确。

3

.

从

19

世纪中叶到

20

世纪初

,

中华文化近代化在奋斗与挫折、希望与失望中缓缓延伸。

阅读下列材料

:

材料一

在

1840

年后的将近半个世纪以内

,

西学的输入是缓慢的

,

它对中国士大夫的影响是表面的

,

特别是和西方文化在

19

世纪日本的迅速发展及其改造影响相比就更加明显。它在中国却于数十年中被限制在通商口岸范围之内和数量有限的办理所谓“洋务”的官员之中。在

1860

年以后的数十年间

,

基督教传教士向中国内地的渗透

,

就思想的交流而言

,

收效甚少

;

但事实上

,

这种渗透引起了社会文化的冲突

,

扩大了中国和西方之间心理上的隔阂。中国大多数的士大夫仍然生活在他们自己传统的精神世界里。

——

费正清、刘广京

《

剑桥中国晚清史

》

材料二

近代文化思想启蒙由潜流到洪涛

,

需要三方面的转化条件。其一是政治局势的逼迫

,

其二是民族文化心理壁垒的松动

,

其三是强有力的宣传鼓动队伍的组成。两种异质文化不可避免的冲突

,

从洋务运动时的体用之辩

,

到维新变法时的新学、旧学之争

,

再到五四时期的孔家店与德、赛二先生的对抗

,

科学与玄学的辩论

,

几十年间从未间断。围绕着如何认识文化的继承与创新、如何评价封建文化与资产阶级文化、如何看待物质文化和精神文化的关系

,

如何处理本土文化与外来文化的关系等问题

,

学者各抒己见。他们代表了不同阶级、阶层、党派、政治力量对于中华文化命运的共同关注

,

提出的种种主张、方案

,

表明中华民族的文化反省已经深入到前所未有的程度。

——

冯天瑜等

《

中华文化史

》

摘编

请回答

:

(1)

据材料一

,

作者认为“在

1840

年后的将近半个世纪以内

,

西学的输入是缓慢的”

,

概括其依据。

解析

:

第

(1)

问据材料一“它对中国士大夫的影响是表面的”得出影响表面化

,

据材料一“于数十年中被限制在通商口岸范围之内和数量有限的办理所谓‘洋务’的官员之中”得出传播范围小、人数少

,

据材料一“和西方文化在

19

世纪日本的迅速发展及其改造影响相比就更加明显”得出与日本对比。

答案

:

(1)

依据

:

影响表面化、传播范围小、人数少、与日本对比。

(2)

据材料二

,

并结合所学知识

,“

近代文化思想启蒙由潜流到洪涛

,

需要三方面的转化条件”

,

试以中国

19

世纪末的相关史实加以说明。

解析

:

第

(2)

问政治形势逼迫

,

据材料二“其一是政治局势的逼迫”结合所学得出

《

马关条约

》

签订

,

列强掀起瓜分狂潮

,

民族危机加深

;

民族文化心理壁垒的松动

,

据材料二“其二是民族文化心理壁垒的松动”结合所学得出洋务运动破产

,

中体西用思想受质疑与冲击

;

宣传鼓动队伍的组成

,

据材料二“其三是强有力的宣传鼓动队伍的组成”结合所学得出民族资产阶级登上历史舞台

,

维新派与革命派建立团体、学会、办报等。

答案

:

(2)

政治形势逼迫

:《

马关条约

》

签订

,

列强掀起瓜分狂潮

,

民族危机加深。

民族文化心理壁垒的松动

:

洋务运动破产

,

中体西用思想受质疑与冲击。

宣传鼓动队伍的组成

:

民族资产阶级登上历史舞台

,

维新派与革命派建立团体、学会、办报等。

【

关联点

3】

综合分析

20

世纪上半期中国社会变化与世界形势的关系

政治

文明

列强

从列强共同支配中国到日本独霸中国再到美国控制中国

中国革命

受俄国十月革命的影响

,

中国革命领导阶级为无产阶级

,

中国进入了新民主主义革命阶段

;

从走苏俄

(

联

)

式到走中国式革命道路

国际地位

中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分

,

其胜利使中国国际地位得到提高

,

解放战争的胜利最终使中华民族获得了独立

经济

文明

民族工业

国民政府统治前期中国民族工业经历了较快发展

,

但经济危机及列强侵华使中国民族工业到后期逐渐萎缩甚至破产

官僚资本

官僚资本日益膨胀

,

控制中国经济

思想

文明

思想解放

俄国十月革命的影响

,

马克思主义传入中国并广泛传播

思想理论

三民主义发展为新三民主义

;

毛泽东思想形成与发展

命题分析

考查角度

:

考查世界连接为整体后

,

世界形势的变动与中国社会变化的联动关系

,

尤其是两次世界大战与中国、俄国十月革命与中国、资本主义世界经济危机与中国等的联动关系。

命题特点

:

从全球史观角度

,

把

20

世纪初期的中国放到世界大环境中考查

,

认识到此时中国革命道路的选择

,

社会经济的发展

,

主流思想的演变都是中国和世界互动的产物。

考题回放

(2015·

浙江卷

,38,

节选

)

学习历史

,

重在培养史料分析和历史思维能力。

阅读材料

,

回答问题

:

材料二

在国内反帝爱国运动的压力下

,

华盛顿会议上

,

中国代表据理力争

,

达成山东问题之解决。随后

,

会议通过的

《

九国公约

》

又规定

:“

施用各种之权势

,

以期切实设立并维持各国在中国全境之商务实业机会均等之原则。”

——

齐世荣

《

世界史

:

现代史编

(

上

)》

(2)

根据材料二

,

结合所学知识

,

分析中国代表“据理力争”的背景及其结果

,

揭示

《

九国公约

》

的实质。

审题定位

:

第一次世界大战结束后山东问题的解决

解题思路

:

第

(2)

问根据材料二

,

回顾教材知识作答。

答案

:

(2)

背景

:

中国人民日益高涨的恢复领土和主权完整的要求

;

帝国主义调整在华利益。

结果

:

收回山东主权

;

日本被迫放弃“二十一条”中的一些条款。

实质

:

打破日本对中国的独占

,

使中国回复到几个帝国主义国家共同支配的局面。

1.

蔡元培担任北大校长时

,

其治校理念之一是“大学不仅要致力于介绍西方文明

,

还要创造新的中国文化

;

不但要保存国粹

,

还要用科学的方法对之重估”。可见蔡元培

(

)

A.

注重学习借鉴

B.

重视自然科学

C.

强调学术自由

D.

提倡学贯中西

解析

:A

蔡元培的意思是既要保留中国传统文化

,

又要借鉴西方文明中科学的方法或内容来重新改造传统

,

故

A

项正确。

模拟演练

2.

素有“民间思想家”之称的王康先生在接受采访时指出

,“

五四”的演员在中国

,

剧本和导演却是在国外。这说明五四运动

(

)

A.

由外国领袖组织发动

B.

是十月革命在中国的翻版

C.

深受当时国际形势的影响

D.

受到世界各国的援助

解析

:C

1919

年

,

中国在巴黎和会上的外交失败直接引发了国内的五四运动

,

因而“‘五四’的演员在中国

,

剧本和导演却是在国外”

,

故

C

项正确。

3.1958

年

,

美国人伊罗生出版

《

浮光掠影

——

美国关于中国与印度的形象

》

一书

,

将

18

世纪以来美国对中国的总体看法分为六个时期

:

尊敬时期、轻视时期、乐善好施时期、赞赏时期、清醒时期和敌对时期。其中

,“

赞赏时期”的看法最有可能是

(

)

A.

洋务运动时期

B.

辛亥革命时期

C.

抗日战争时期

D.

新中国成立初期

解析

:C

洋务运动和辛亥革命时期属于近代中国被美国侵略的时期

,

故

A

、

B

两项错误

;

中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分

,

中国与美国在反法西斯战争中是同盟关系

,

故

C

项正确

;

新中国成立初

,

美国对中国采取孤立、封锁和敌对的政策

,

故

D

项错误。

4.

随着

20

世纪

20

~

30

年代世界经济危机的爆发

,

世界各国纷纷采取了不同的应对策略

,

从而对本国和世界产生了不同的影响。

阅读下列材料

,

回答问题

:

材料一

30

年代的大萧条破坏了资本主义经济的国际财政和商业网。随着国际合作中止

,

政府转向求助于它们自己的资源和成熟的经济民族主义。通过征收关税

,

制定进口限额等措施

,

政治家们希望使经济实现某种程度的自给自足

,

但在全球互相依赖的时代

,

这一目标实际上是无法实现的

,

经济民族主义不可避免地取得了相反的结果。

——

杰里

·

本特利等著

《

新全球史

》

材料二

到上个世纪

30

年代

,

国民政府开始推行苏式计划经济体制

,

成立资源委员会

……

以有效利用资源

,

做好战争准备

,

同时注意改善人民生活。

……

还通过独资和与中央及地方单位及私人合办等方式

,

大力兴办厂矿。这与苏俄以及斯大林时期的通行做法是一样的。这些合资公营企业多采用股东董事会制度

……

而雇佣制、按时计工制的现代企业制度性质比较明显。

——

骆晓会

《

国民政府移植苏联经济模式的试验

》

(1)

结合材料一和所学知识

,

指出

30

年代资本主义国家经济民族主义的具体表现。并结合有关史实说明“经济民族主义不可避免地取得了相反的结果”。

解析

:

该题以

20

世纪

20

~

30

年代世界经济危机为主线

,

突出考查在经济危机面前

,

不同国家所采取的应对举措以及经济危机对国家和世界所产生的影响。从而突出三大价值取向

:

一是国家政策的正确与否对本国和世界会产生很大影响

;

二是在经济危机面前

,

世界各国不能以邻为壑

,

而应该加强合作交流

;

三是认识历史给当前社会的借鉴功能。第

(1)

问

,

第一小问

,

主要从发达资本主义国家入手

,

考虑资本主义国家之间及资本主义国家和他们的附属地两个角度。第二小问首先从总体来看

,

不利于世界经济的复苏。其次从资本主义国家之间的经济战分析得出国际金融和贸易秩序的混乱

,

矛盾的加剧。再次从资本主义国家加剧对殖民地半殖民地的经济侵略入手

,

分析得出激化矛盾

,

推动了民族解放运动。最后考虑国内国际市场相对较小

,

民主政治不完善的德日为摆脱危机

,

法西斯上台。

答案

:

(1)

表现

:

资本主义国家之间展开关税战、倾销战和货币战。资本主义国家向殖民地和附属国倾销商品、增加捐税以转嫁危机。

说明

:

世界各国各自为战

,

不利于世界经济的复苏

;

使原有的世界货币体系四分五裂

,

加剧资本主义国家的矛盾

;

激化了与殖民地半殖民地国家的矛盾

,

促进了殖民地半殖民地国家和地区的民族解放运动

;

德日法西斯上台

,

发动局部战争和第二次世界大战。

(2)

据材料二和所学知识分析国民政府推行苏式计划经济体制的原因及其利弊。

解析

:

第

(2)

问

,

第一小问

,

从材料“以有效利用资源

,

做好战争准备

,

同时注意改善人民生活”

,

可以分析出出于备战和改善人民生活这两个原因

;

结合所学可知

30

年代苏联的经济建设取得了巨大成就

,

而相对应的是此时西方国家正处在经济危机中

,

因此国民政府学习苏联计划经济体制是由于苏联的巨大经济成就和西方的经济危机。第二小问

,

推行苏联计划经济体制的利

,

可以从备战、经济发展等角度考虑

,

弊可以从官僚资本膨胀

,

影响了民族资本主义发展的角度回答

,

还可以考虑到计划经济体制的弊端

,

缺乏经济活力。

答案

:

(2)

原因

:

为了战时需要

(

民族危亡局势的深化

);

改善人民生活的执政要求

;

资本主义世界经济危机严重

;

苏联取得巨大的经济成就。

利弊

:

为战争准备了物质基础

;

引进了现代企业制度

;

国民经济普遍出现较好的发展局面

;

官僚资本膨胀

,

压制了民族资本主义的发展

;

企业缺乏市场调节的活力和制度约束。