- 87.00 KB

- 2023-12-11 发布

西安中学2016-2017学年度第一学期期末考试

高二历史(平行班)试题

(时间:90分钟 满分100分)命题人:

一、选择题(本题共32小题,每题2分,共64分,在所给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也”。东汉时的这一说法反映出当时

A.礼制观念淡化 B.儒法两家结合加深

C.崇尚法家思想 D.儒学独尊地位动摇

2. 清代史学家赵翼说:“自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……其后积弊日甚,其势不得不变。于是先从在下者起……开后世布衣将相之例……秦皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主也。”材料表明秦朝政治体制建构的本质含义是

A.百姓不再是封君的属民 B.由血缘政治转向地缘政治

C.中央集权政治开始出现 D.由贵族政治转向官僚政治

3. 宋代科举制比唐代有所发展,表现为

A.废诗赋,改策论,设经济特科 B.开始实行殿试与武举制度

C.以八股取士 D.“乡、省、殿”三级考试成为定例

4. “□□省,宰相之府,所以临百司、统万机、定谋画、出政令,佐天子以安天下者也……□□,所以行天子之令,而制裁天下者也,其事权不可不专。” □□处的文字应该是

A.中书 B.尚书 C.门下 D.内阁

5. 春秋战国时期,孔子有“举贤才”之语,韩非子有“因能授官”之说,墨子称“官无常贵而民无终贱,有能则举之,无能则下之”。他们主张

A.通过选官实现平等 B.选官路径推崇荐举

C.按照才能选拔官吏 D.选官对象普及百姓

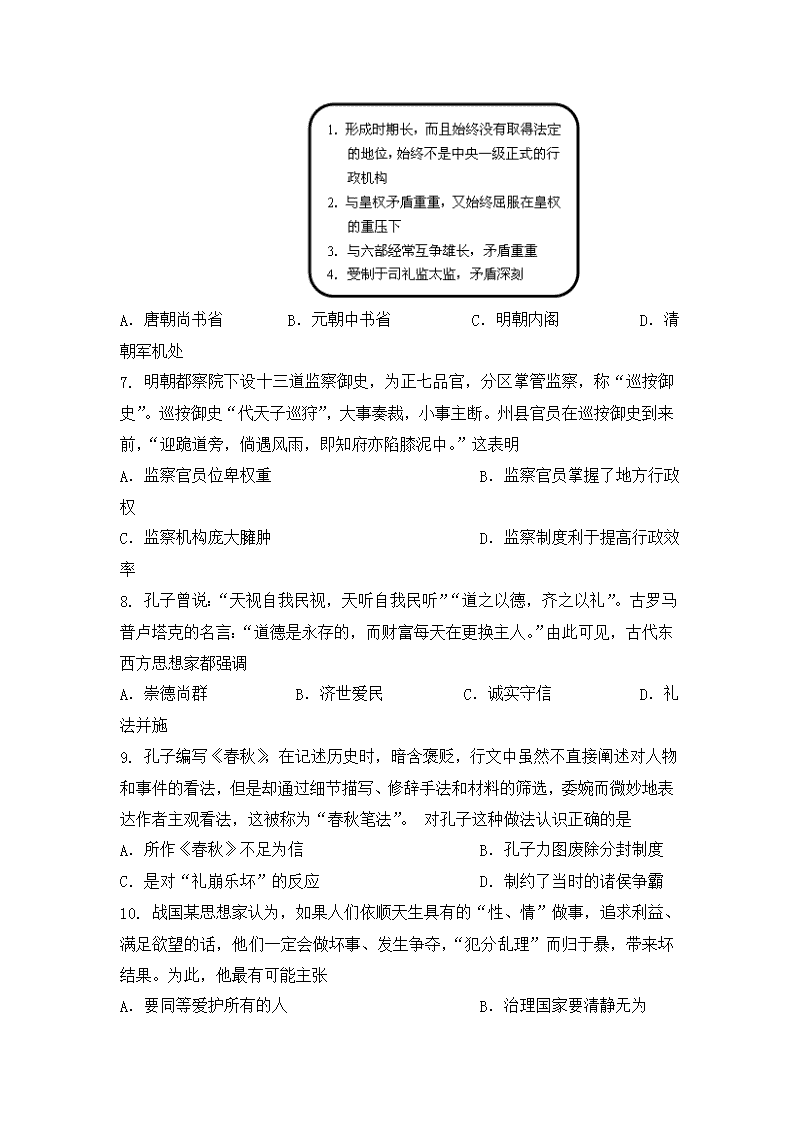

6. 下表所列内容为中国古代某行政机关的职权特点。据此推断该行政机关

A.唐朝尚书省 B.元朝中书省 C.明朝内阁 D.清朝军机处

7. 明朝都察院下设十三道监察御史,为正七品官,分区掌管监察,称“巡按御史”。巡按御史“代天子巡狩”,大事奏裁,小事主断。州县官员在巡按御史到来前,“迎跪道旁,倘遇风雨,即知府亦陷膝泥中。”这表明

A.监察官员位卑权重 B.监察官员掌握了地方行政权

C.监察机构庞大臃肿 D.监察制度利于提高行政效率

8. 孔子曾说:“天视自我民视,天听自我民听”“道之以德,齐之以礼”。古罗马普卢塔克的名言:“道德是永存的,而财富每天在更换主人。”由此可见,古代东西方思想家都强调

A.崇德尚群 B.济世爱民 C.诚实守信 D.礼法并施

9. 孔子编写《春秋》,在记述历史时,暗含褒贬,行文中虽然不直接阐述对人物和事件的看法,但是却通过细节描写、修辞手法和材料的筛选,委婉而微妙地表达作者主观看法,这被称为“春秋笔法”。 对孔子这种做法认识正确的是

A.所作《春秋》不足为信 B.孔子力图废除分封制度

C.是对“礼崩乐坏”的反应 D.制约了当时的诸侯争霸

10. 战国某思想家认为,如果人们依顺天生具有的“性、情”做事,追求利益、满足欲望的话,他们一定会做坏事、发生争夺,“犯分乱理”而归于暴,带来坏结果。为此,他最有可能主张

A.要同等爱护所有的人 B.治理国家要清静无为

C.用仁政回复人的善性 D.用礼乐规范人的行为

11. “忠君爱国”在北宋末年成为士大夫的最高道德标准。佛教也提出与儒家伦理道德相协调,“佛法据王法以立”,佛教僧人也应提倡忠君爱国,所以有的寺院称为“护国寺”,有的称“报国寺”。上述历史现象反映了

A.儒学与佛教互动融合 B.士大夫的崇佛心理普遍

C.佛教融汇儒学伦理 D.儒学开始吸收佛道思想

12. 顾炎武在《郡县论》中说:“天下之人各怀其家,各私其子,其常情也。为天子为百姓之心,必不如其自为,此在三代以上已然矣。”顾炎武意在强调

A.人民自治的合理性 B.强化集权的重要性

C.三代之治的可行性 D.经世致用的必要性

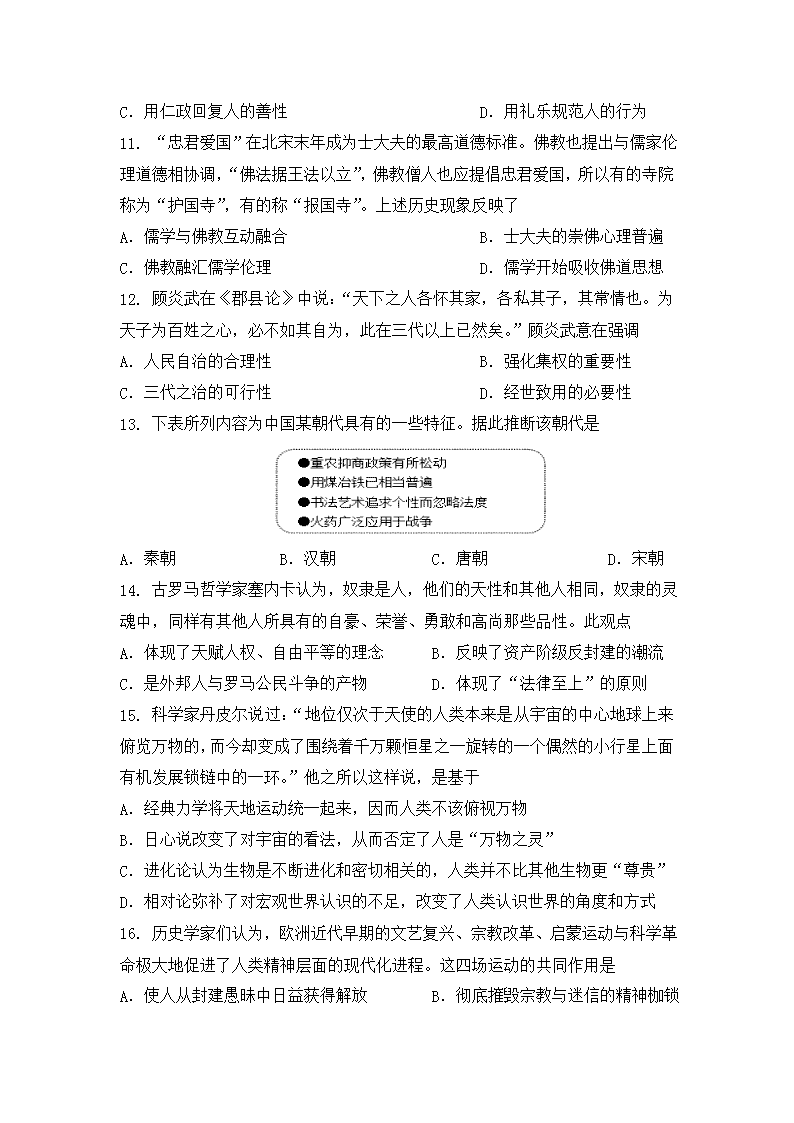

13. 下表所列内容为中国某朝代具有的一些特征。据此推断该朝代是

A.秦朝 B.汉朝 C.唐朝 D.宋朝

14. 古罗马哲学家塞内卡认为,奴隶是人,他们的天性和其他人相同,奴隶的灵魂中,同样有其他人所具有的自豪、荣誉、勇敢和高尚那些品性。此观点

A.体现了天赋人权、自由平等的理念 B.反映了资产阶级反封建的潮流

C.是外邦人与罗马公民斗争的产物 D.体现了“法律至上”的原则

15. 科学家丹皮尔说过:“地位仅次于天使的人类本来是从宇宙的中心地球上来俯览万物的,而今却变成了围绕着千万颗恒星之一旋转的一个偶然的小行星上面有机发展锁链中的一环。”他之所以这样说,是基于

A.经典力学将天地运动统一起来,因而人类不该俯视万物

B.日心说改变了对宇宙的看法,从而否定了人是“万物之灵”

C.进化论认为生物是不断进化和密切相关的,人类并不比其他生物更“尊贵”

D.相对论弥补了对宏观世界认识的不足,改变了人类认识世界的角度和方式

16. 历史学家们认为,欧洲近代早期的文艺复兴、宗教改革、启蒙运动与科学革命极大地促进了人类精神层面的现代化进程。这四场运动的共同作用是

A.使人从封建愚昧中日益获得解放 B.彻底摧毁宗教与迷信的精神枷锁

C.促进人类民主、科学思想的形成 D.推动西方资产阶级代议制的建立

17.西方人文精神经历了三次大的演进和变化,涌现出许多时代巨人,发出具有震撼力的时代呐喊。下列人物和主张的连线,正确的是

A.普罗塔哥拉——人的理智本性和道德本性是统一的

B.薄伽丘——人是宇宙的精华、万物的灵长

C.伏尔泰——私有制是人类不平等的起源

D.康德——人必须永远有公开运用自己理性的自由

18.陈独秀说:“近世欧洲历史为‘解放历史’——破坏君权,求政治之解放也;否认教权,求宗教之解放也;均产说兴,求经济之解放也:女子参政,求女权之解放也。”其中“宗教之解放”体现在

A.“人是万物的尺度” B.“人生而平等”

C.“与上帝直接对话” D.“主权在民”

19. 下列示意图最有可能反映的是西欧

A.世俗王权的演变 B.资产阶级力量的变化

C.教会势力的演变 D.市民阶层力量的变化

20.张岱年教授认为:“中国在明清时期就出现了早期启蒙思想,欧洲17、18世纪也产生了启蒙思想,但前者是中世纪末期的产物,而后者是近代社会的宣言书。”关于二者的表述,不正确的是

A.明清之际的进步思想包含着对传统儒学的扬弃

B.欧洲启蒙思想为早期的资产阶级革命做了思想准备

C.二者都提出了对未来社会政治制度的建构

D.二者都体现出对君主专制制度的批判

21. 有学者指出:“鸦片战争后中国又陷入到万籁俱寂中,二十年里,只有少数先觉者开始了对外面世界的了解。”要研究先觉者对外面世界了解的状况,应借鉴的直接资料是

A.《海国图志》 B.《变法通议》 C.《中外纪闻》

D.《庶民的胜利》

22. 中国国民党一大宣言中提到:“凡本国人及外国人之企业,或有独占的性质,或规模过大为私人之力所不能办者,如银行、铁道、航路之属,由国家经营管理之。”此说是

A.孙中山节制资本思想的体现 B.为国家干预经济制造舆论

C.第一次国共合作的政治基础 D.形成四大家族的理论根据

23. 近代中国某理论被史学家认为是“马克思主义、共产主义、社会主义、民生、计划的社会、福利经济,以及反对外国的和反对帝国主义的情感全部掺杂在一起。”下列口号与此对应的是

A.“师夷长技以制夷” B.“排满兴汉光复河山”

C.“打倒列强除军阀” D.“星星之火可以燎原”

24. 1861年,冯桂芬在《校邠庐抗议》中提出:“采西学”、“制洋器”要“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”。该思想与下列哪一思想一脉相承

A.师夷长技以制夷 B.学习西方的技术

C.中学为体,西学为用 D.倡西学、兴民权

25.在探索救亡图存的道路上,19世纪最后60年里,中国先后出现了地主阶级抵抗派、洋务派和资产阶级维新派,他们的主张虽有不同,但都

A.极大地动摇了清政府统治 B.推动了中国经济结构变化

C.有利于传播西方先进思想 D.加速了政治民主化的进程

26. 晚清的留日学生刊物多以《四川》、《江苏》、《河南》、《江西》、《新湖南》、《浙江潮》等命名,欧榘甲在长篇文章《新广东》中提出“以广东之人,办广东之事,筑成广东自主之势,以健全全国自立之起点”。这反映了留学生中普遍存在的

A.反清革命的意识 B.国家救亡的心态

C.联省自治的主张 D.立宪改良的愿望

27. 一位学者评价说:“当时知识分子不但没有全盘反传统,而且使不少被尘封或淹没了的传统重现光芒。例如,不登大雅之堂的白话小说,成了中国文学史的重要内容;作为传统文化的民间文学,第一次真正进入了大学的学术殿堂。”这一观点认为

A.维新派借助传统文化宣传维新变法思想

B.白话小说和民间文学成为近代中国文学主流

C.新文化运动提倡“新文化”,新中有旧

D.袁世凯的“尊孔复古”行为遭人唾弃

28. 毛泽东1939年在《中国革命和中国共产党》中论述了民主革命和社会主义革命的关系。他指出:“民主革命是社会主义革命的必要准备,社会主义革命是民主革命的必然趋势。”这两个革命阶段能够有机连接的原因是

A.资本主义道路在中国走不通 B.俄国十月革命为中国提供了经验

C.民主革命包含了社会主义因素 D.中国国情决定中国革命必须分两步走

29. 晚清的历史演进过程艰辛而悲壮,曲折而复杂,对此国内学术界进行了不同的解读和阐释,涌现出一大批成果,其中有这样一些著作:《动荡时代的知识分子》、《社会剧变中的近代绅商》、《晚清学堂学生与社会变迁》、《从边缘走向中心——晚清社会变迁中的军人集团》,他们这些著作的研究视角应该是

A.社会变迁的角度 B.现代化的角度

C.社会思潮的角度 D.社会群体的角度

30. 《邓小平时代》记载:“1978年,邓小平与美国工商界人士交谈中,鼓励美国商人对华投资,中国商品可供出口,用来购买技术。”“(他)允许市场逐步发育,使人们获得经验,让制度适应更加开放的经济。”材料佐证当时邓小平最具远见的是

A.作出了改革开放的重大决策 B.将社会主义建设与发展市场经济结合

C.促成中美正式建立外交关系 D.全面阐述了“一国两制”伟大的构想

31. 1946年,中国高等院校中工科学生仅占在校生总数的18.9%,到1952年达到35.4%,为各科学生之首。1947年,政法科在校生占大学在校学生总数的24%,到了1952年这一比例下降到2%。这一现象反映了

A.人文社会科学的地位大大提高

B.完整的国民教育体系初步形成

C.贯彻全面发展的教育方针的成果 D.展开社会主义工业化建设的准备

32. 1957年,在当时全国6亿人口的前提下,马寅初发表《新人口论》,提出了“两个(孩子)有奖,三个(孩子)有税,不让人口增殖拖经济的后腿”的主张。该主张

A.是贯彻百花齐放方针的结果 B.符合当时经济建设客观需要

C.认为人口再生产阻碍经济发展 D.在实践中很快得到贯彻执行

二、非选择题(本题共3小题,第41题12分,第42题12分,第43题12分,共36分)

33.阅读材料,完成下列要求。

材料一 但丁强调:教皇并非上帝在人世的全权代表,由上帝执掌天国和尘世的大权是不能授予教皇和教会的,体现世俗权力和神圣权力的 "两把刀"并不掌握在教会手中。政权先于教权而存在,罗马政权先前并不受教会的约束,故教会不是帝国力量的起源。教会不可能被上帝 授予向尘世国家授权的权力。而世俗帝王,如康斯坦丁大帝,把王权赠与教会,实属无效行为。 ——摘编自张小平《评但丁<论世界帝国>中的法律思想》

材料二 李贽对当时程朱理学所极力推崇的孔孟之学大加鞭挞,他认为孔子并非圣人,“虽孔夫子亦庸众人类也”,“耕稼陶渔之人即无不可取,则千圣万贤之善,独不可取乎?又何必专门学孔子而后为正脉也”,人人都是圣人。李贽否认儒家的正统地位,否定孔孟学说是“道冠古今”的“万世至轮”,认为不能将其当做教条而随便套用。《六经》、《论语》、《孟子》“乃道学之口实,假人之渊薮”。李贽对孔子及孔孟之道的批判确已达到了“非圣无法”的地步,当时很多卫道士对他是恨之入骨了。

——摘编自陈欣雨《李贽经学批判及反理学思想研究》等

根据材料并结合所学知识,说明但丁和李贽的思想产生的社会背景的相似之处及其各自的历史价值。(12分)

34.阅读下列材料,回答问题。

材料一 《中国的世界记录》收录的中国古代科技成果统计

材料二 下图为中国、西方古代科技成果比较图

(1)依据材料一并结合所学知识,指出中国古代科学技术的主要特点?(4分)

(2)据材料二指出3-15世纪和15世纪后两个时期,中西科技成果的对比分别反映了怎样的历史阶段特征?结合所学知识分析15世纪以后中国落后于西方的原因。(8分)

35.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:——摘编自历代《地理志》

年代

省数

道、路数

州数

郡(府、国)数

县(侯国)数

秦始皇二十六年

—

—

—

36

不详

西汉平帝(1~5)

—

—

13

103

1 587

东汉顺帝(126~144)

—

—

13

105

1 180

隋大业五年(609)

—

—

—

190

1 255

唐开元二十八年(740)

—

15道

—

328

1 573

宋宣和四年(1122)

—

26路

288

─

1 234

元朝

12省

183路

—

97

1 425

材料二:政治制度是现实的,每一制度.必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

请根据材料和所学知识,指出中国古代政治制度“变动”与“不变”的共同目的,并说明材料一中地方行政区划“变动”与“不变”的具体表现。(12分)

西安中学2016-2017学年度第一学期期末考试

高二历史(平行班)试题答案

一、 选择题

1. BDDAC 6. CAACD 11. CADAC

16. ADCAC 21. AACCC 26. BCDDB 31. DB

1. 非选择题

33.【答案】相似:专制政权(或教权);文化压制;商品经济高度发展。(任答一点即得2分)

价值:但丁思想:打击了教会势力,推动近代人文思想的发展;对后来的宗教改革有深远影响;提出政教分离原则,有利于近代欧洲民族国家的形成。(6分)

李贽思想:对理学的反思、批判,为儒学的发展变革注入了新的活力,具有时代特色和解放思想的进步意义。(4分)

34. 【答案】(1)数学、天文历法、地学、农学等传统科技成果显著;实用性强,主要为农业服务;科技发展与生产实践紧密结合。(答出其中两点即可得4分)

(2)特征:3-15世纪中国科技领先于西方,15世纪以后中国科技逐渐落后于西方。(2分)

原因:小农经济长期占据主导地位,科技发展缺乏社会推动力;科举制阻碍了大多数读书人对科技进步的追求;重农抑商政策和明清海禁政策则阻隔了中西方文化交流;传统“重道轻器”观念也对知识分子产生了负面影响。(答出其中四点即可得8分)

35.【答案】目的:加强中央集权,维护君主专制统治。(2分)

变动表现:地方行政区划逐渐增多,由两级制到三级制或四级制;州府等中级地方行政区域不断缩小,行政权力不断萎缩:监察区逐渐演变为行政区:元朝新增省级地方行政单位。(4分,任意答出两点即可)

不变表现:中央对地方层层的严密控制不变;在地方行政机构内分化事权,相互制约的指导思想不变;县级行政单位基本稳定,加强对最基层地方的控制不变。(6分)

您可能关注的文档

- 历史(平行班)卷·2018届陕西省西安中学高二上学期期末考试(2017

- 2018-2019学年安徽省合肥九中高二上学期第一次月考语文试题(Word版)

- 2018-2019学年湖南省涟源一中高二上学期第一次月考化学试题(Word版)

- 2019-2020学年云南省玉溪一中高二上学期期末考试数学(文)试题 word版

- 专题3-3+The+Million+Pound+Bank+Note(讲)-2018年高考英语一轮复习讲练测

- 小学语文部编版五年级下册期末复习查字典专项试题

- 英语卷·2017届江西省鹰潭市高三第二次模拟考试(2017-04)

- 北师大版数学六年级下册-数学好玩《可爱的小猫》PPT课件 (1)

- 2020最新教师辞职报告

- 医学考试-中级主管药师专业知识-13-1