- 98.00 KB

- 2021-06-21 发布

1

第 8 课 古代日本

一、教学重难点

教学重点:大化改新;武士与将军

教学难点:幕府政治。

二、教学设计

【情景导入】

【自主学习】

(一)大化改新

1.古代日本文明是在吸收借鉴_______文化的基础上逐渐形成的.3 世

纪中叶,日本中部兴起了一个名为“__________”的国家。之后日本不断向中国学习,实行改革.

2.________年,日本_________天皇,任用一些从中国学成归来留

学生,宣布实行国制改革,史称“______________”。

(1)政治上:①废除世袭贵族统治制度。建立________________

②改革统治机构,中央设______________,地方设__________,由中央派人管理。

(2)经济上:①仿效__________均田制,实行“________________ ”

②实行租庸调制度,统一租税。

3.意义:大化改新促________________________________________,为其以后进一步发展奠定

了基础。

(二)武士与将军

1.从九世纪中期开始,拥有强大势力的_____________开始组织起以自己

同族为核心的__________________。这种武装组织就是所谓的__________

2.______________又被称为武家政治。在古代日本,特指武士的领袖征夷

大将军的府邸。在这种政治形态中,以_________为首的武士政权与

__________为首的朝廷并存,但其实力要远远超过朝廷。

3.幕府政治,又称为 。幕府政治始于 1192 年的___________幕府建立,1867 年,幕府末代

将军德川庆喜还政于天皇,幕府时代宣告结束。

【重难点突破】 阅读材料。回答问题:

材料一 日本本州中部兴起了一个叫作大和的古代国家(日本),它大量吸收中国大陆的先进技

2

艺和大批移民,并凭借肥沃的土地,迅速发展起来。

材料二 7 世纪,日本效仿中国的隋唐制度,进行了改革,建立中央集权的天皇制封建国家,

废除贵族世袭制,以才选官。

材料三 像日本人这样自觉地、大规模的文化引进,在西方历史中是找不出同样例子的

----赖肖尔《当今日本人》

(1)据材料一指出,古代日本迅速发展起来的原因有哪些?

(2)材料二中,日本效仿中国进行的改革是什么?材料认为改革产生了什么影响?

(3)结合材料三,对于日本的历史,你有何感想?

三、课堂小结

四、当堂训练

1.2018 年 5 月 8 日。国务院总理李克强访问日本,中日关系正在重新返回正常发展轨道。“日本”

这个称呼始于

A.1 世纪 B.2 世纪 C.5 世纪 D.7 世纪中期后 ( )

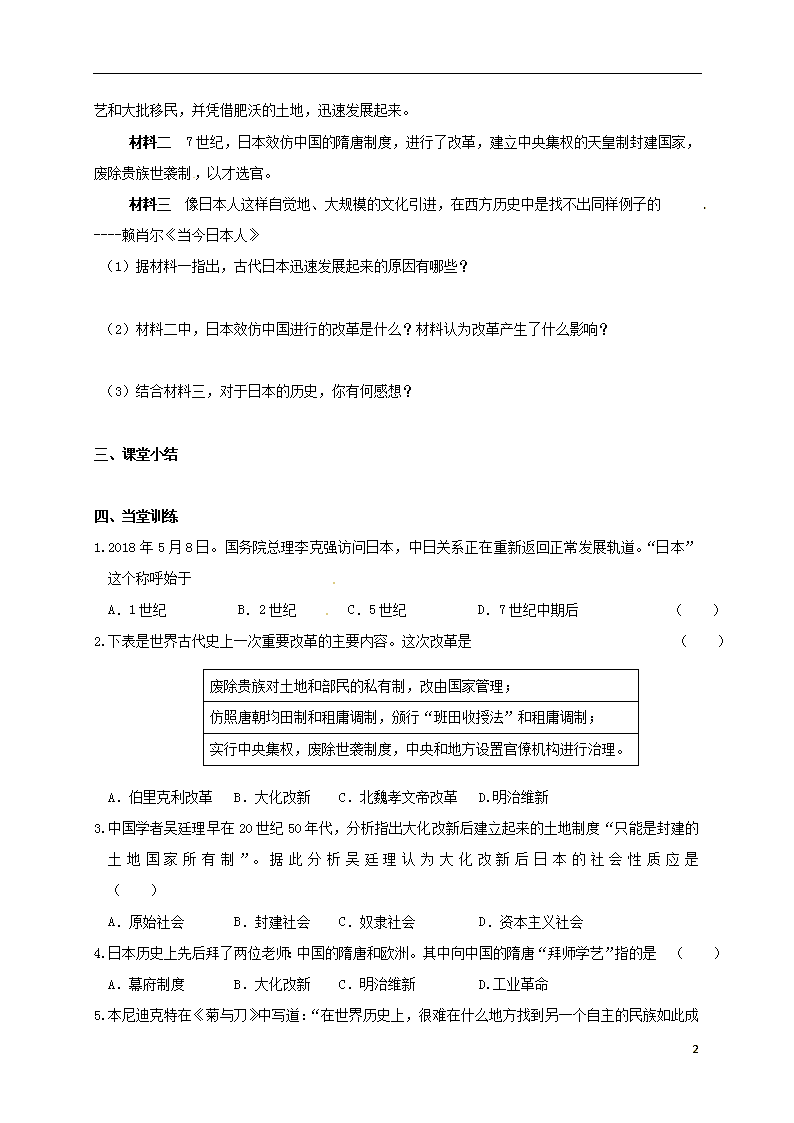

2. 下 表 是 世 界 古 代 史 上 一 次 重 要 改 革 的 主 要 内 容 。 这 次 改 革 是

( )

A.伯里克利改革 B.大化改新 C.北魏孝文帝改革 D.明治维新

3.中国学者吴廷理早在 20 世纪 50 年代,分析指出大化改新后建立起来的土地制度“只能是封建的

土 地 国 家 所 有 制 ”。 据 此 分 析 吴 廷 理 认 为 大 化 改 新 后 日 本 的 社 会 性 质 应 是

( )

A.原始社会 B.封建社会 C.奴隶社会 D.资本主义社会

4.日本历史上先后拜了两位老师:中国的隋唐和欧洲。其中向中国的隋唐“拜师学艺”指的是 ( )

A.幕府制度 B.大化改新 C.明治维新 D.工业革命

废除贵族对土地和部民的私有制,改由国家管理;

仿照唐朝均田制和租庸调制,颁行“班田收授法”和租庸调制;

实行中央集权,废除世袭制度,中央和地方设置官僚机构进行治理。

3

5.本尼迪克特在《菊与刀》中写道:“在世界历史上,很难在什么地方找到另一个自主的民族如此成

功 地 、 有 计 划 地 汲 取 外 国 文 明 。” 下 列 能 够 成 为 这 一 观 点 的 史 实 依 据 的 是

( )

A.雅典民主政治 B.布匿战争 C.希波战争 D.大化改新

6.阅读下列材料,回答问题:

材料一 遣唐使学生的学习时间都较长,有的长达二三十年之久。不仅其文化知识,且在生活

习俗上都深受唐朝的影响,为中日文化的脚力和日本社会文化的发展做出卓越的贡献。如膳大丘在

长安国子监学经史,回国后人大学寮助教;大和长岗在唐学唐律,回国后与吉备真备修订律令 24 条;

官原梶成在唐学医,回国后人针博士侍医;桔逸势在唐以文才闻名,回国后推广中国书法。

----吴廷繆主编《日本史》

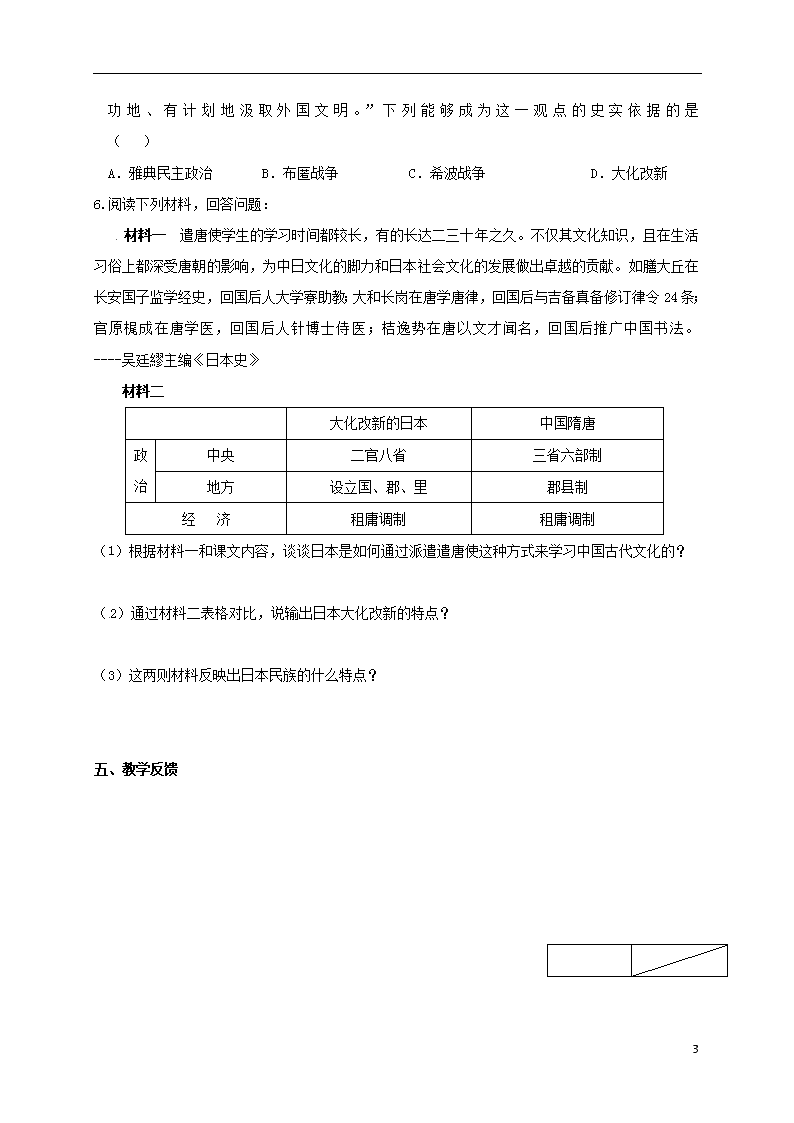

材料二

大化改新的日本 中国隋唐

政

治

中央 二官八省 三省六部制

地方 设立国、郡、里 郡县制

经 济 租庸调制 租庸调制

(1)根据材料一和课文内容,谈谈日本是如何通过派遣遣唐使这种方式来学习中国古代文化的?

(2)通过材料二表格对比,说输出日本大化改新的特点?

(3)这两则材料反映出日本民族的什么特点?

五、教学反馈