- 55.50 KB

- 2021-05-28 发布

哈密市第十五中学2019—2020学年第二学期期中考试高一历史试卷

第I卷 选择题

一、选择题(本大题共有25道小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个备选项中,只有一项是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.汉代赵过发明了代田法。先在田上挖深宽皆为一尺的甽(沟),甽旁堆土成高广各一尺的垄,然后将种子播在甽(沟)中,幼苗出土后,除草时再把苗旁的垄土逐次锄下,培植苗根。……第二年则把原来垄的地方改为沟,沟改做垄。由此可知,这种农业技术的主要特点是( )

A.精耕细作 B.广种薄收 C.休耕轮作 D.少种多收

2.明代鱼鳞图册确定了每块田地所有权的归属与四至。据此可知,明代鱼鱗图册的作用是( )

A.增加了土地数量 B.抑制了土地兼并

C.保证了户籍管理 D.有利于解决土地产权纠纷

3.明中后期,大运河流经的东昌府是山东最重要的棉花产区,所产棉花多由江淮商人坐地收揽,沿运河运至江南,而后返销棉布。这一现象产生的主要因素是( )

A.交通方式的变革 B.土地制度的调整 C.货币制度的改变 D.地区经济的差异

4.明前中期,朝廷在饮食器具使用上有一套严格规定,例如官员不得使用玉制器皿等。到明后期,连低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿。这一变化反映了( )

A.君主专制统治逐渐加强

B.经济发展冲击等级秩序

C.市民兴起瓦解传统伦理 D.低级官员易染奢靡风气

5.明朝中期以后,京城及江南地区,雕印出版个人著作之风盛行,有人谑称:“老童(生)、低秀(才),胸无墨、眼无丁者,无不刻一文稿以为交游酒食之资。”士大夫间也流行将书籍作为礼物。这种现象可以说明当时( )

A.学术文化水平迅速提升 B.士人的地位显著提高

C.经世致用思想影响广泛 D.崇尚文化的氛围浓厚

6.钱乘旦认为:1415年起历次重大探险活动,绝大部分是在国王或在政府有关部门委派、支持下进行的。15世纪开始的探险队领导人大多数是贵族,到达印度的达伽马,发现太平洋的巴尔沃亚,首次环球航行的麦哲伦都是贵族,形成了商人出钱,国王牵线组织,贵族冲锋陷阵的扩张格局。据此,新航路开辟( )

A.扩大了商品销售市场 B.是新旧力量共同推动的结果

C.壮大了资产阶级力量 D.促进了统一的世界市场形成

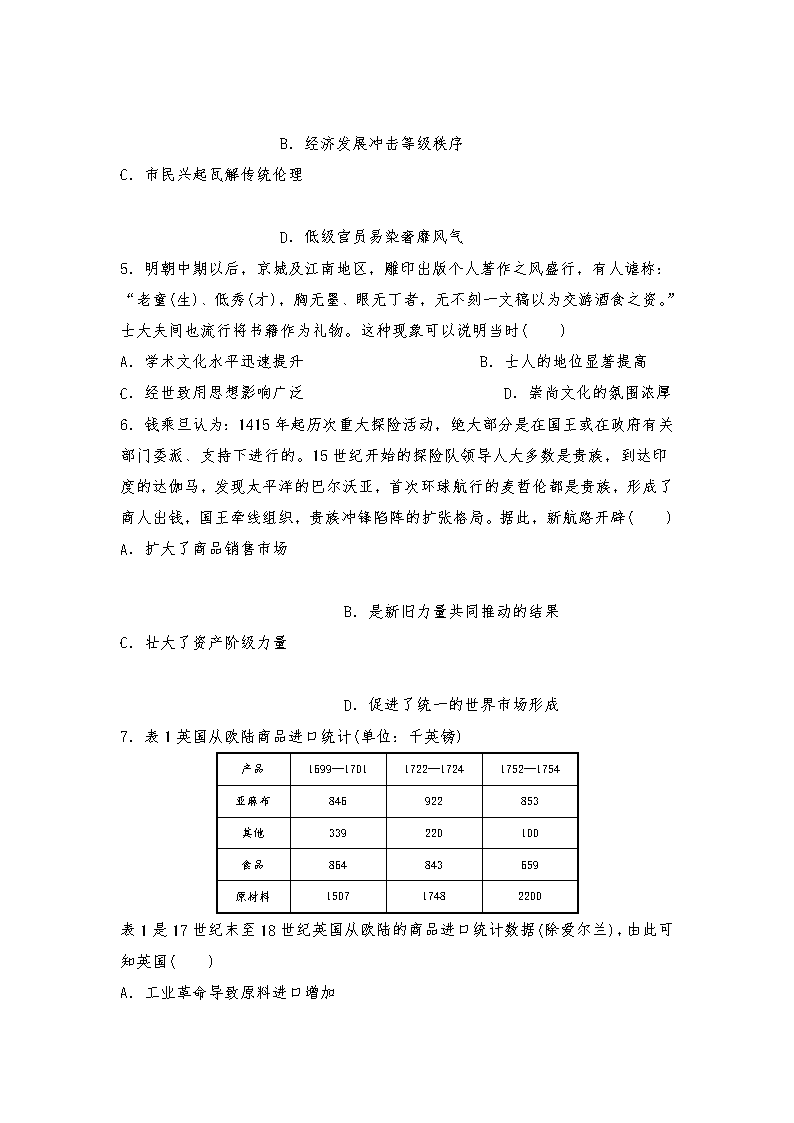

7.表1英国从欧陆商品进口统计(单位:千英镑)

产品

1699—1701

1722—1724

1752—1754

亚麻布

846

922

853

其他

339

220

100

食品

864

843

659

原材料

1507

1748

2200

表1是17世纪末至18世纪英国从欧陆的商品进口统计数据(除爱尔兰),由此可知英国( )

A.工业革命导致原料进口增加

B.对欧洲大陆的经济依赖增强

C.重商主义推动了制造业发展 D.对欧陆贸易赚取了巨额利润

8.工业革命开始后,英国有些工场手工业获得了前所未有的发展。19世纪50—70年代,英国各行各业都存在工场手工业。工场手工业与机器大工业的并存( )

A.导致英国工业化进程缓慢 B.适应了生产力发展的需要

C.源于自然经济的顽强抵制 D.体现工业化模式的多样性

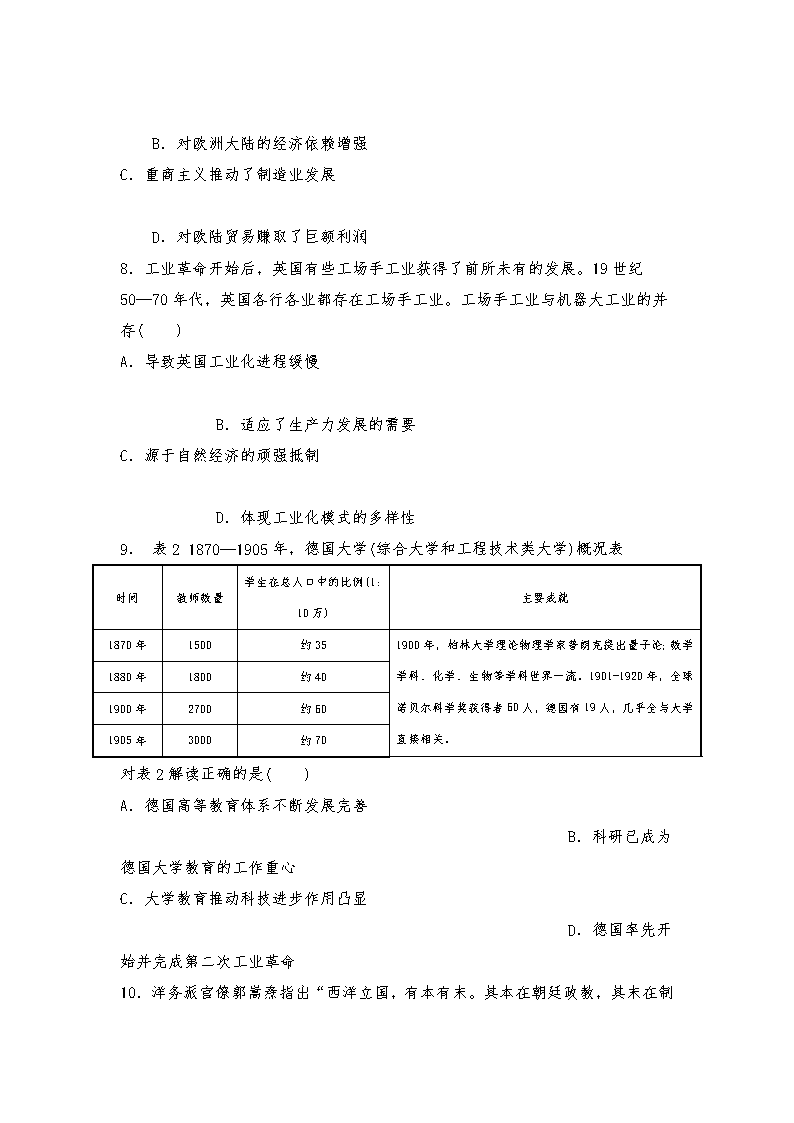

9. 表2 1870—1905年,德国大学(综合大学和工程技术类大学)概况表

时间

教师数量

学生在总人口中的比例(1:10万)

主要成就

1870年

1500

约35

1900年,柏林大学理论物理学家普朗克提出量子论;数学学科、化学、生物等学科世界一流。1901-1920年,全球诺贝尔科学奖获得者60人,德国有19人,几乎全与大学直接相关。

1880年

1800

约40

1900年

2700

约60

1905年

3000

约70

对表2解读正确的是( )

A.德国高等教育体系不断发展完善 B.科研已成为德国大学教育的工作重心

C.大学教育推动科技进步作用凸显 D.德国率先开始并完成第二次工业革命

10.洋务派官僚郭嵩焘指出“

西洋立国,有本有末。其本在朝廷政教,其末在制器,相辅以益其强”,更有淮军将领张树声批评洋务运动学习西方是“遗其体面求其用”。材料反映了( )

A.洋务派内部官僚矛盾逐步加深 B.“天朝上国”心理仍十分强大

C.主张停止使用“中体西用”口号 D.洋务运动在实践中存在缺陷

11.20世纪初,清政府不得不以立法的形式将西方的工厂制度、公司制度和一系列与之配套的经济制度正式引入中国。清政府这一做法( )

A.体现了中国经济殖民地化 B.强化了官僚资本的主导地位

C.有利于民族资本主义发展 D.解决了近代工业发展的困境

12.1931年“九一八事变”爆发后,国民政府为抗战做经济上的准备,开始集中国家的经济力量,为此实行了一些国家资本主义的措施。一些当政的腐败势力渗入其中,把部分国家资本占据为官僚资本。据此可知( )

A.民族工业面临阻力 B.国民政府积极参与抗日

C.国民政府官员腐败 D.官僚资本均来源于国家

13.历史上,西南地区疟疾疫情十分严重,长期被视为“瘴疠之地”。20世纪50年代,新中国通过组织建设、宣传教育、普及服药、卫生扫除等多方面措施,基本控制了疫情。这反映了建国初期( )

A.地域发展差异缩小 B.公共卫生体系的完善

C.国家治理效能显著 D.西部大开发初见成效

14.一五计划完成后,苏联基本实现了农业集体化,参与集体农庄的农户已占65%,集体农庄和国营农场的播种面积约占全国播种面积的83%,社会主义工业已占全国工业的99%,成了工业中占绝对统治地位的领导力量。由此可知,一五计划期间苏联( )

A.工农业获得了均衡发展 B.无产阶级政权得到巩固

C.人民生活水平明显改善 D.计划体制制约经济发展

15.1973年,世界石油价格大涨,令苏联这个富油国获得了一笔“大而易得”的外汇收入,苏联领导层认为无论政治还是经济都可以高枕无忧。也正是从这一年开始,苏联在历史上第一次成为粮食净进口国,并且进口依赖越来越大。这导致了苏联( )

A.建立了以知识经济为基础的“新经济” B.在太空竞赛、军备竞赛中胜过美国

C.错过经济改革最佳时机 D.农业发展水平大幅度下降

16.1931年11月,英国议会通过一项为期六个月的《禁止不正当进口法》,规定贸易部有权决定对某些商品征收100%的保护关税。同年又颁布《农产品法》,规定对水果、蔬菜和其他一些农产品征收进口税。1932年2月4日,英国议会通过《进口关税法》,规定除小麦、肉类和英国不生产或短缺的原材料外,所有的进口商品都要征收进口税。这些法案的出台( )

A.维护了英国在世界市场上的中心地位 B.有利于二战后世界经济的恢复和发展

C.缓解了英国国内日益严重的供销矛盾

D.违背了英国一贯坚持的自由贸易政策

17.格·普·阿波斯托尔在《当代资本主义》一书中说:“国家在和平时期对经济进行干预的第一次大尝试,是罗斯福在美国搞的所谓新政,结果以失败告终。直到第二次世界大战后……才在科技革命的环境下,产生了那些微观经济以及特别是宏观经济的变化,促使能够保证进行资本主义再生产的某些机制得以建立起来。”材料旨在说明( )

A.罗斯福新政是一次对经济进行干预的失败尝试

B.科技革命是推动干预经济机制建立的真正动力

C.第二次世界大战后第三次科技革命迅速发展

D.科技革命促使资本主义国家宏观经济发生巨大变化

18.“在现有条件下,国家必须有计划和有调节地为经济确定目标并且提出方向性的经济政策原则。在这个意义上,国家的主动性就是而且应该是无可辩驳的。但进而想把企业家弄成官府意志的奴隶和单纯的执行机器,那就必然毁灭一切人格价值并剥夺经济界最宝贵的动力。”这种经济模式是( )

A.英国的混合市场经济 B.法国的计划指导型经济

C.联邦德国的社会市场经济 D.日本的政府主导型市场经济

19.20世纪40、50年代的英国国有化的范围,除银行外,几乎都是为私人企业提供廉价原材料和能源的基础产业,如煤炭、钢铁、煤气和电力工业,为私人企业提供廉价服务的铁路、航空、公路以及邮电等公共事业企业等。由此可见,当时英国的国有化( )

A.从根本上有利于私人企业 B.改变了企业的资本主义性质

C.一定程度制约了私人企业

D.借鉴了苏联工业的发展模式

20.著名经济学家特里芬讲过一个“媳妇煮粥”的故事:从前有个媳妇,贤淑能干。后来婆婆让她主持家务,负责给全家人煮粥。由于每年打的粮食很有限,然而这一家却年年添丁进口,为了让全家人都吃饱,媳妇只好不断往锅里加水,结果是粥越来越稀。最后,婆婆怀疑媳妇把米偷着背回了娘家,一气之下,将她赶出了家门。结合所学判断这个故事指的是( )

A.大国霸权主义 B.国家垄断资本主义 C.布雷顿森林体系 D.经济全球化趋势

21.中国倡议建立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行等国际金融机构,为新兴国家争取了更多权力。德国支持并愿意积极参与中国的“一带一路”倡议,东欧、中亚等地区将更好地融入全球体系中。若从政治史角度来阐释该材料,最为恰当的是( )

A.区域经济合作增强世界多极化趋势 B.中国是改变世界政治格局的主导力量

C.政治多极化将推动经济全球化发展 D.新兴国家将极大冲击旧的世界殖民体系

22.2019年5月17日,美国商务部禁止华为采购美国科技原料的命令生效,根据此命令,美国供应商必须获得政府特殊许可,才能向华为出售产品。但截至 2019年6月,华为在全球电信设备市场占据了最高份额达28.1%,在全球获得的5G商业合同已达到50份,其中28份在欧洲签订。由此材料可以看出( )

A.依靠科技自力更生是发展的根本 B.公正合理的经济新秩序已经建立

C.跨国公司通过资本扩张谋取利益 D.经济全球化对民族企业发展不利

23.下表可以用来说明,“一五计划”期间( )

年份

生产水平指数

消费水平指数

全国居民

城市居民

农村居民

1932

100

100

100

100

1957

153

122

126

117

A.效仿苏联造成经济比例失调 B.城乡差别发生了根本性改变

C.在扩大积累基础上改善生活 D.已经初步改变工业落后局面

24.下表是我国在1993—2000 年间,私营企业主中具有大学以上学历者和中共党员的数据统计表(%),这反映了当时我国( )

1993年

1995年

1997年

2000年

大学以上学历

16.6

17.6

20.2

38.4

中共党员

13.1

17.1

—

19.8

A.政府重视和培养私营企业主的经营水平 B.改革开放后私营企业得到宽松的发展空间

C.社会主义初级阶段基本经济制度的形成 D.社会主义市场经济在资源配置中的基础作用

25.1978年全国掀起了一股出国考察热潮。据统计,仅1978年1月至11月底,经香港出国和去港考察的人员就达529批,共3213人。经党中央批准的国家级政府经济代表团分别赴西欧、日本等国访问。对此理解正确的是( )

A.一定程度上得益于中美建交 B.践行了十一届三中全会精神

C.改革开放促使中国学习西方经验

D.有利于推动对外开放的实施

第II卷 非选择题

二、非选择题(本大题共4道小题,其中第26题12分,第27题11分,第28题12分,第29题15分,共50分)

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。

——【西汉】晁错《论贵粟疏》

材抖二 清朝前期,政治相对安定,耐旱、耐寒的玉米、甘薯等高产作物不断推广,人口迅速增长。据研究,康熙十八年(1679年)全国人口已达1.6亿,经过一个世纪,至乾隆末,已突破3亿。“生齿殷繁,地土所出,仅可赡给,偶遇荒歉,民食维艰”。雍正元年(1723年)下令说,“开垦一事,于百姓最有稗益”,要求“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报”。规定新开水田六年后纳税、早田十年后纳税,禁止地方官吏阻挠或趁机勒索,对垦种成效显著地区的官吏予以奖励。至乾隆五年(1740年)下令告诚:“民间多辟尺寸之地,即多收升斗之储。”要求:“凡边省内地零星地土,可以开垦者,嗣后悉听该地民夷(汉族与少数民族)垦种,免其升科(税负),并严禁豪强首告争夺。”

——摘编自《清实录》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代的生产经营方式,并概括影响其发展的因素。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析清朝前期推行垦荒政策的背景及影响。(6分)

27.

(11分)工业革命使工业化、城市化进程明显加快,但由此也引发了一系列城市问题。

材料一 在工业革命刺激下,英国的农业劳动生产率在欧洲占据首位,农业生产技术的改进和农产品产童的提高,满足了日益增长的城市人口的需要。工业革命带动的第二、三产业的发展,为英国城市化提供了强有力的刺激因素。由于劳动力越来越多地从第一产业转向第二、三产业,使城市逐步产生了吸收大量劳动力的能力。交通运输方面的巨大变化,加强了城市之间和城乡之间的经济联系,并使处于交通枢纽地位的城市和城镇能够迅速成长。

——摘编自陈爱君《第一次工业革命与英国城市化》

材料二 在工业化迅速发展的情况下,大量人口进入城市,而相应的资源却没有相应地向城市集中,就必然出现城市基础设计不足和组织混乱,即“城市病”。城市居民大都是刚刚从农村出来的农民,农村的那种散居所养成的习惯还没有改变。如生活垃圾到处倾倒,污水随处波洒,不少城市居民还保留着养猪的习惯,到处都是猪圈,但当时大部分城市都没有良好的排水系统。

——摘编自高德步《英国工业革命时期的“城市病”及其初步治理》

完成下列要求:

(1)据材料一,分析工业革命刺激城市化的具体原因。(3分)

(2)据材料二,概括“城市病”的表现及其产生的原因。(6分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析工业化、城市化与“城市病”之间的关系。(2分)

28.(12分)20世纪30年代和二战后英国都进行了一系列经济政策的调整,旨在应对严峻形势。阅读

29.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 二战后西欧盛行的凯恩斯主义就把推行社会福利制度当作调节经济的杠杆,并且取得了一定成效……为社会福利事业服务的的医疗、职业培训、老年保健等第三产业部门的发展,吸收了大批第一产业、第二产业中的失业者……但自1975年以来,由于经济危机和人口结构变化等因素的影响,西欧国家的社会福利制度陷于重重困难。

本世纪二十年代,西欧国家公共支出约占国民生产总产值的20%,五十年代占到30%,七十年代增加到40%;北欧国家占50%以上,公共支出中社会福利支出约占三分之二。例如,法国医院的预算取决于当年病床的利用率,医院故意延长病人住院期,致使保健费用每年递增15—20%。普遍实行社会福利制度,规定不明确,也助长了少数人的依赖思想。“人人为自己,国家为人人”,不能发挥社会的互助作用。

——摘编自杨祖功、曾宪树《论西欧的“福利国家危机”》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出二战后西方推行福利制度的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析西欧国家社会福利制度的影响。(6分)

29.(15分)二战后,英国国内有关欧盟(欧共体)的辩论,始终关注的重要问题之一就是一体化对其主权的威胁和破坏。阅读下列材料:

材料一 二战后,欧洲一体化被提上议事日程,法、德等国组成具有超国家集权性质、以政治一体化为最终目标的欧共体并获得成功,促进了成员国经济的迅速发展。而英国被迫作出反应,于1960年与丹麦、挪威等七国组建了欧洲自由贸易联盟与之对抗。该联盈属于政府合作性质,但仅限于经济一体化,它体现了英国根深蒂固的一体化理念。1973年,英国加入欧共体,但其始终是欧共体内一个难于合作的伙伴,甚至愈益变得孤立和边缘化。

——摘编自王鹤《论英国与欧洲一体化的关系―评析英国政府对欧盟政策》

材料二 短期内,英国脱欧已触发了其国内政治的变更,加剧了国内政治的碎片化。脱欧公投所凸显的经济、社会和地区之间的分裂不仅需要长时间去弥合,甚至可能影响英国作为主权国家的完整性。脱欧也引发国际金融市场剧烈波动,增加了世界经济复苏的不确定性,并对欧洲一体化的路径和前途产生深远影响,激发了欧盟范围内疑欧政党的反弹,改变内部的立场平衡并加剧欧盟发展的方向之争。脱欧的冲击效应是长期的,尤其时欧盟未来一体化发展,以及对国际政治格局走向的影响,将随着时间的推移逐渐显现。

——摘编自金玲《英国脱欧:原因、影响及走向》

完成下列要求:

(1)据材料一、二,概括英国对欧盟(欧共体)政策的变化及其实质。(4分)

(2)有学者说“

欧盟目标与性质的双重性,与英国一体化理念之间的矛盾,是导致英国脱欧的深层次原因之一”。据材料一并结合所学知识对此加以论证。(7分)

(3)据材料二,概括英国脱欧产生的影响。(4分)

2019—2020学年第二学期期中考试高一历史试卷参考答案

第I卷 选择题

(本大题共有25道小题,每小题2分,共50分。)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

C

D

D

B

D

B

C

B

C

D

C

A

C

B

C

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

答案

D

B

C

A

C

A

A

C

D

D

第II卷 非选择题

(本大题共4道小题,其中第26题12分,第27题11分,第28题12分,第29题15分,共50分)

26. (1)生产方式:自耕农经济(个体小农经济)。(2分)

因素:封建剥削重(赋税沉重);自然灾害;生活负担重;高利贷盘剥。(4分)

(2)背景:人口压力加重;耕地利用接近极限;新的作物改变了土地利用的方式。 (3分)

影响:有助于缓和社会矛盾;加速了人口增长;不利于环境保护。(3分)

27. (1)原因:促进农业的发展,满足了城市人口的粮食;带动第二、三产业的发展,提供了大量就业岗位;推动交通运输业的发展,加快各种资源向城市集中。(3分)

(2)表现:城市基础设施不足;组织管理混乱;卫生状态恶化(环境污染严重)。(3分)

原因:资源投入的欠缺(资源的城市化滞后);缺乏城市组织管理的经验与能力;居民传统观念与习惯的影响。(3分)

(3) 关系:工业化与城市化之间的资源配置不合理导致“城市病”。“城市病”会制约工业化、城市化的进程。(2分)

28.(1)原因:罗斯福新政的影响;凯恩斯主义的指导;实现巩固统治和社会稳定的需要。(6分)

(2)影响:利:利于社会稳定;调节社会需要以推动经济发展;促进就业。(3分)

弊:对政府造成沉重的财政负担,滋生腐败,造成浪费和福利效率低下;对企业加重税赋负担;对社会助长了惰性,削弱了互助精神。(3分)

29.(1)变化:对立(对抗)一一入欧一一脱欧。(3分)

实质:维护英国的国家主权与利益。(1分)

(2)欧盟追求经济、政治一体化;具有政府合作与超国家集权的双重性质;欧盟的成立标志着其从经济实体向经济政治实体过渡;欧盟单一货币欧元的问世及欧元区的形成。(4分)

英国:想最大限度地维护国家主权(强调独立主权国家之间的合作);不追求政治的一体化(仅追求经济的一体化);保留英镑,拒绝加入欧元区。(3分)

(3)影响:加剧了英国政治、社会的分裂;增加了世界经济发展的不确定性;严重冲击了欧盟一体化的发展;将长期影响国际政治格局的走向。(4分)