- 274.50 KB

- 2021-05-28 发布

课时分层作业(一) 种群的数量特征

(建议用时:40 分钟)

题组一 种群的数量特征

1.甲具有出生、性别、年龄、死亡等特征;乙具有出生率、性别比例、年龄

结构等特征。则甲、乙分别属于( )

A.物种的个体;一条鲤鱼

B.物种的个体;一个鲤鱼种群

C.种群;一条鲤鱼

D.种群;一个鲤鱼种群

B [甲属于物种的个体特征,乙属于种群的特征。]

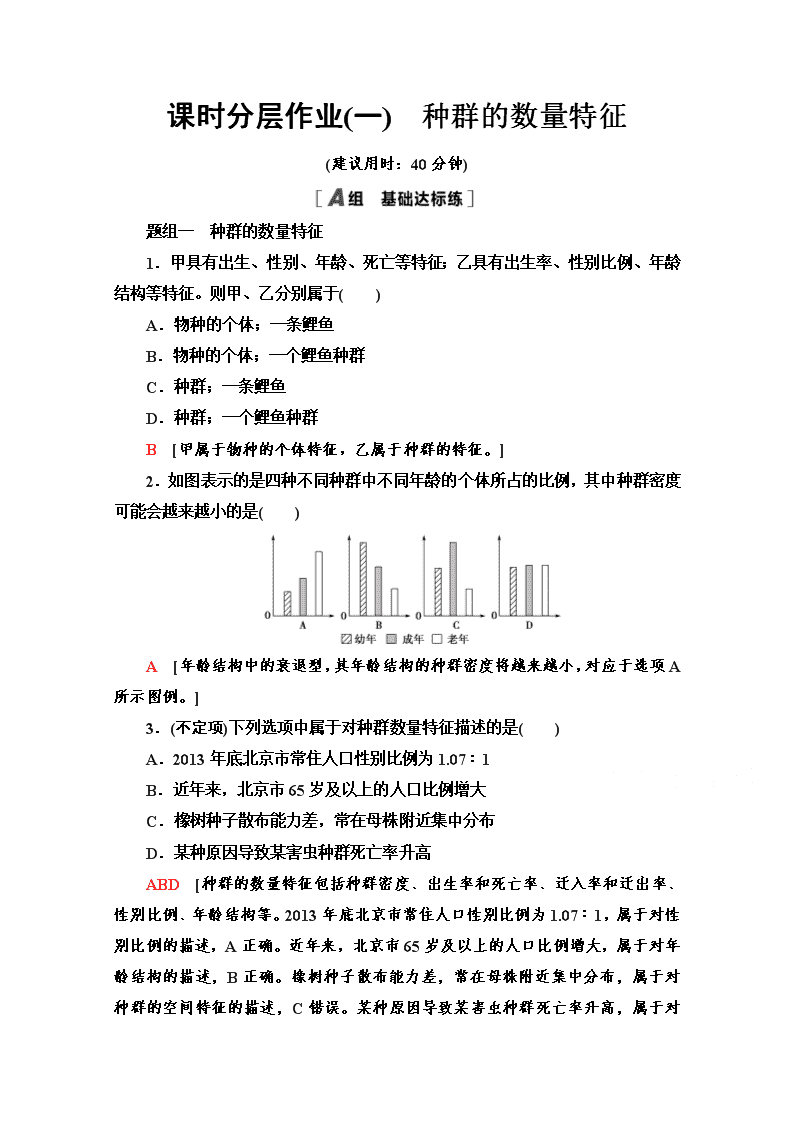

2.如图表示的是四种不同种群中不同年龄的个体所占的比例,其中种群密度

可能会越来越小的是( )

A [年龄结构中的衰退型,其年龄结构的种群密度将越来越小,对应于选项

A 所示图例。]

3.(不定项)下列选项中属于对种群数量特征描述的是( )

A.2013 年底北京市常住人口性别比例为 1.07∶1

B.近年来,北京市 65 岁及以上的人口比例增大

C.橡树种子散布能力差,常在母株附近集中分布

D.某种原因导致某害虫种群死亡率升高

ABD [种群的数量特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、

性别比例、年龄结构等。2013 年底北京市常住人口性别比例为 1.07∶1,属于对性

别比例的描述,A 正确。近年来,北京市 65 岁及以上的人口比例增大,属于对年

龄结构的描述,B 正确。橡树种子散布能力差,常在母株附近集中分布,属于对

种群的空间特征的描述,C 错误。某种原因导致某害虫种群死亡率升高,属于对

死亡率的描述,D 正确。]

4.下列有关种群特征的叙述,错误的是( )

A.种群密度是种群最基本的数量特征

B.年龄结构是指种群中各年龄期的个体数目的比例

C.同一物种的种群密度不会发生变化

D.出生率和死亡率是指种群在单位时间内新产生和死亡的个体数目占该种群

个体总数的比率

C [同一物种的种群密度会因气候、天敌、食物等因素而发生变化。]

5.利用人工合成的性引诱剂,能使害虫的种群密度明显降低,其原理是它能

( )

A.破坏害虫种群正常的性别比例

B.抑制害虫生殖器官的发育和配子的形成

C.杀死幼小害虫个体

D.诱杀害虫雌性个体,减少排卵

A [使用人工合成的性引诱剂诱杀某害虫的雄性个体,破坏害虫种群正常的

性别比例,从而使其种群密度明显降低。]

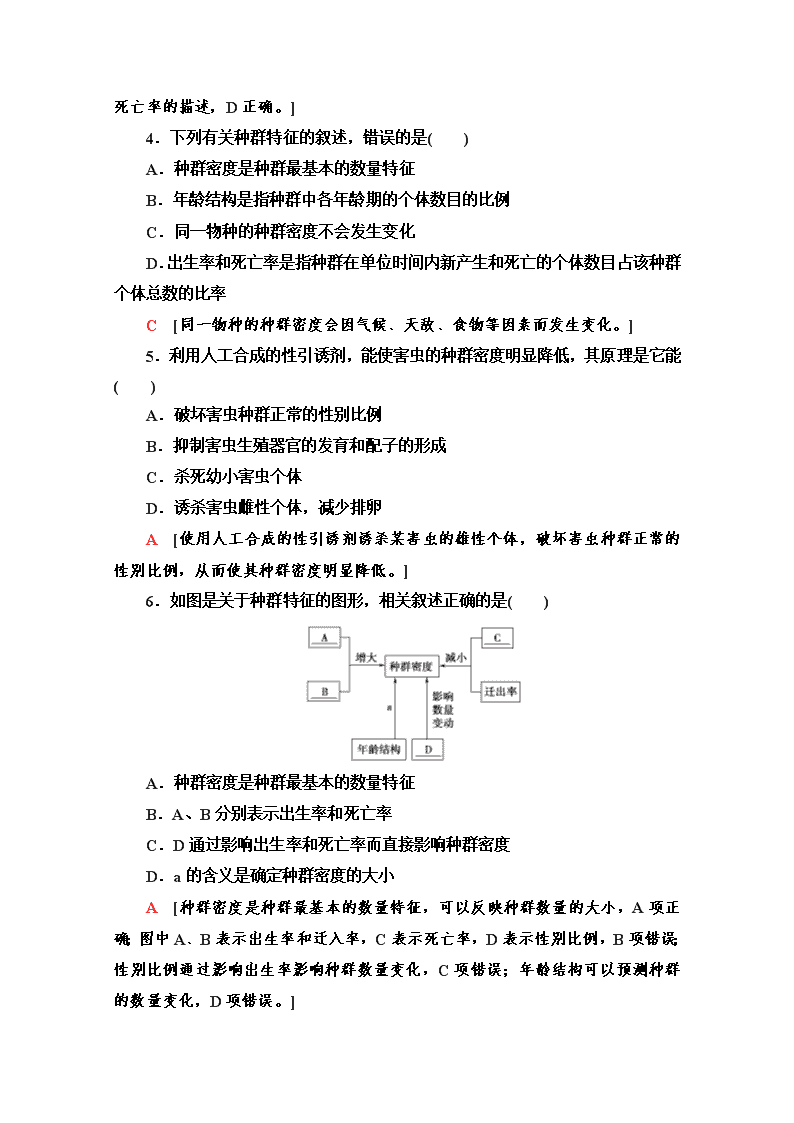

6.如图是关于种群特征的图形,相关叙述正确的是( )

A.种群密度是种群最基本的数量特征

B.A、B 分别表示出生率和死亡率

C.D 通过影响出生率和死亡率而直接影响种群密度

D.a 的含义是确定种群密度的大小

A [种群密度是种群最基本的数量特征,可以反映种群数量的大小,A 项正

确;图中 A、B 表示出生率和迁入率,C 表示死亡率,D 表示性别比例,B 项错误;

性别比例通过影响出生率影响种群数量变化,C 项错误;年龄结构可以预测种群

的数量变化,D 项错误。]

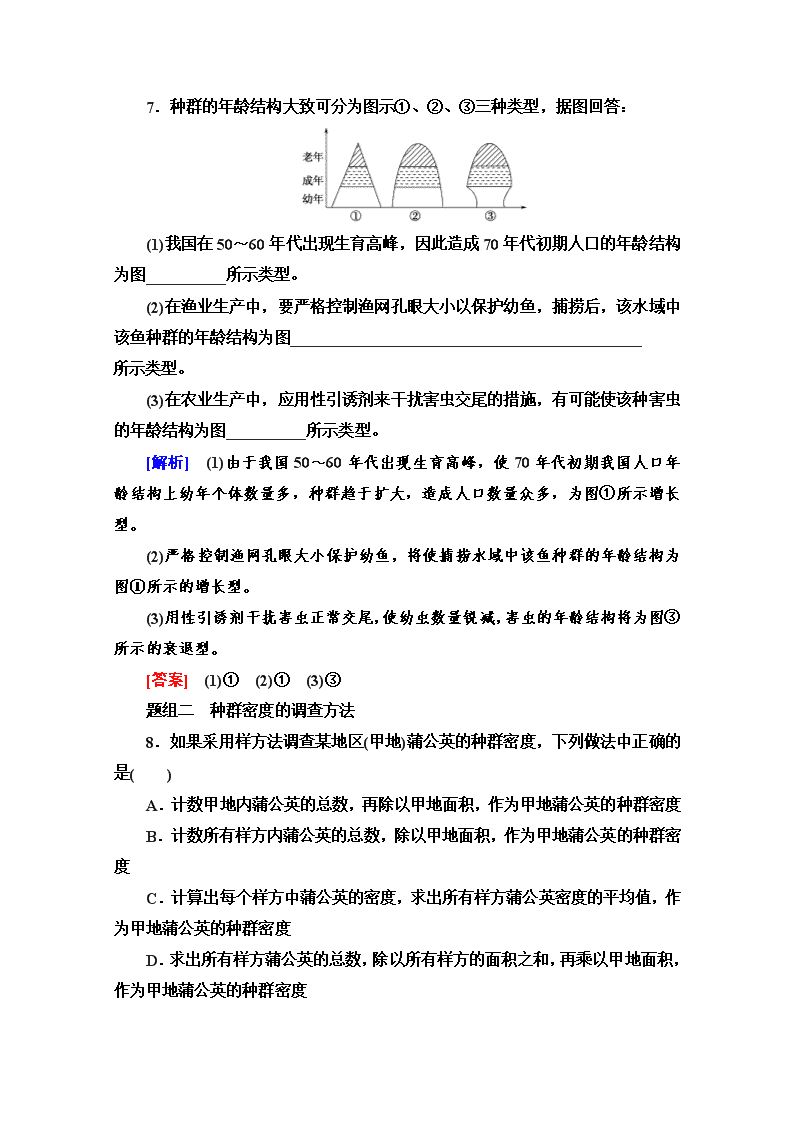

7.种群的年龄结构大致可分为图示①、②、③三种类型,据图回答:

(1)我国在 50~60 年代出现生育高峰,因此造成 70 年代初期人口的年龄结构

为图__________所示类型。

(2)在渔业生产中,要严格控制渔网孔眼大小以保护幼鱼,捕捞后,该水域中

该鱼种群的年龄结构为图____________________________________________

所示类型。

(3)在农业生产中,应用性引诱剂来干扰害虫交尾的措施,有可能使该种害虫

的年龄结构为图__________所示类型。

[解析] (1)由于我国 50~60 年代出现生育高峰,使 70 年代初期我国人口年

龄结构上幼年个体数量多,种群趋于扩大,造成人口数量众多,为图①所示增长

型。

(2)严格控制渔网孔眼大小保护幼鱼,将使捕捞水域中该鱼种群的年龄结构为

图①所示的增长型。

(3)用性引诱剂干扰害虫正常交尾,使幼虫数量锐减,害虫的年龄结构将为图

③所示的衰退型。

[答案] (1)① (2)① (3)③

题组二 种群密度的调查方法

8.如果采用样方法调查某地区(甲地)蒲公英的种群密度,下列做法中正确的

是( )

A.计数甲地内蒲公英的总数,再除以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

B.计数所有样方内蒲公英的总数,除以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密

度

C.计算出每个样方中蒲公英的密度,求出所有样方蒲公英密度的平均值,作

为甲地蒲公英的种群密度

D.求出所有样方蒲公英的总数,除以所有样方的面积之和,再乘以甲地面积,

作为甲地蒲公英的种群密度

C [利用样方法调查甲地蒲公英的种群密度时,应是计数每个样方内蒲公英

总数,再除以每个样方的面积,获得每个样方的种群密度,再以所有样方种群密

度的平均值作为甲地蒲公英种群密度的估计值。计数甲地内蒲公英的总数实际操

作不可行,通常采用样方法,A 项错误。由于所有样方面积之和只是甲地面积的

一部分,若用所有样方内蒲公英总数除以甲地面积,则所得结果会低于实际种群

密度,B 项错误。对照上面的总体分析,C 项正确。求出所有样方蒲公英的总数,

除以所有样方的面积之和后,即为甲地蒲公英的种群密度的估计值,不应再乘以

甲地面积,D 项错误。]

9.某科技小组在调查一块面积为 2 hm2 的草场中灰仓鼠的数量时,放置了 100

个捕鼠笼,一夜间捕获了 50 只,将捕获的灰仓鼠做好标记后再原地放生。5 天后,

在同一地点再放置同样数量的捕鼠笼,捕获了 42 只,其中有上次标记的个体 13

只。由于灰仓鼠被捕一次后更难捕捉,因此推测该草场中灰仓鼠的种群数量最可

能( )

A.少于 92 只 B.多于 92 只

C.少于 161 只 D.多于 161 只

C [标记重捕法中种群数量的计算公式为初次捕获并标记个体数/个体总数

(N)=重捕的标记个体数/再次捕获的个体数,根据题意可知,50/N=13/42,N≈

161(只),由于灰仓鼠被捕一次后更难捕捉,计算结果会比实际结果偏大,所以灰

仓鼠个体总数应该少于 161 只。]

10.(2017·全国卷Ⅲ)某陆生植物种群的个体数量较少,若用样方法调查其密

度,下列做法合理的是( )

A.将样方内的个体进行标记后再计数

B.进行随机取样,适当扩大样方的面积

C.采用等距取样法,适当减少样方数量

D.采用五点取样法,适当缩小样方面积

B [A 错:采用样方法调查种群密度时,样方内部的个体要全部统计,位于

样方边缘的个体计数时遵循“计上不计下,计左不计右”的原则,不用进行标记。

B 对。C、D 错:要注意随机取样。取样时可采用等距取样法或五点取样法,但由

于该种群的个体数量较少,取样时应适当扩大样方面积,增加样方数量。]

11.某研究机构对我国北方草原上的一种主要害鼠——布氏田鼠进行了调查。

调查样方总面积为 2 hm2(1 hm2=10 000 m2),随机布设 100 个鼠笼,放置 1 夜后,

统计所捕获的鼠数量、性别等,进行标记后放归;3 日后进行重捕与调查。所得到

的调查数据如下表。

捕获数/只 标记数/只 雌性个体数 雄性个体数

初捕 32 32 14 18

重捕 36 4 18 18

(1)假定重捕取样中标记比例与样方总数中标记比例相等,写出样方中种群总

数的计算公式:__________________。

(2)该草地布氏田鼠的平均种群密度为________只/hm2。事实上田鼠在被捕捉

过一次后更难捕捉,上述计算所得的平均种群密度与实际种群密度相比可能会偏

________。

(3)综合两次捕获情况,该田鼠种群的性别比例(♀/♂)为________。

(4)在上述调查的同时,还对样方中布氏田鼠的洞口数进行了调查(假设样方中

只有这一种鼠),平均每 100 m2 有 3.6 个洞口,洞口数与田鼠数的比例关系为

________。

[解析] (2)将表中的数据代入公式:种群总数=(32×36)/4=288(只),由于测

定的是 2 hm2 的布氏田鼠数量,因此,该草原布氏田鼠的平均种群密度为 288/2=

144(只/hm2);由于田鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,因此捕获有标记的数量比实

际值小,故求得的比值比实际高。

(3)两次捕获的雄性个体数为 18+18=36,捕获的雌性个体数为 14+18=32,

综合两次捕获情况,因此该田鼠种群的性别比例为:♀∶♂=(14+18)/(18+18)

=32/36=8/9。

(4)100 m2 有 3.6 个洞口,则 1 hm2 的洞口为 3.6×100=360,而 1 hm2 的田鼠

数量为 144,因此,洞口数与田鼠数的比例为 360∶144=2.5∶1。

[ 答 案 ] (1)

初捕标记数×重捕个体数

重捕标记数 (2)144 高 (3)8/9( 或 32/36)

(4)2.5∶1

12.豚草是原产自北美的植物,其花粉是北京地区主要的过敏原。课外小组

的同学对北安河地区路旁的一片闲散地中的豚草及部分植物的种群密度连续进行

了五年的调查,结果如表所示(单位:株/m2)。

年份

种名 2007 2008 2009 2010 2011

豚草 0.3 0.6 1.1 1.5 2.3

狗尾草 10.0 9.2 8 6.8 5.5

曼陀罗 3.0 2.1 1.1 0.3 0.1

龙葵 3.0 2.0 0.4 0 0

灰绿藜 3.2 2.8 1.7 1.3 0.6

(1)调查植物的种群密度常采用的方法是__________。

(2)取样的关键除应考虑样方的大小和数量外,还应注意__________。

(3)计算种群密度时要取多个样方的__________,以减少误差。

(4)请在如图中绘出豚草和灰绿藜种群密度的变化曲线。

[解析] 植物种群密度的调查方法一般为样方法;为了保证客观性,取样时要

做到随机取样;计算种群密度时要取多个样方的平均值,以减少误差;由表中给

定的数据可绘制两种植物的种群密度随时间的变化曲线。

[答案] (1)样方法 (2)随机取样 (3)平均值

(4)变化曲线如图

13.某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定。该动物个体

从出生到性成熟需要 6 个月。如图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月

最后一天统计种群各年龄结构个体数)。关于该种群的叙述,错误的是( )

A.该种群 10 月份的出生率可能为零

B.天敌的迁入可影响该种群的年龄结构

C.该种群的年龄结构随季节更替而变化

D.大量诱杀雄性个体不会影响该种群的种群密度

D [据题图可知,不同月份种群的年龄结构不同,其中 4 至 10 月份,个体逐

渐发育到性成熟,12 月份没有未成熟个体,表明在 10 月份种群的出生率可能为零,

A、C 两项正确;天敌迁入后,会捕食该种群中年幼或弱小的个体,影响种群的年

龄结构,B 项正确;大量诱杀雄性个体会降低种群的出生率,从而对种群的密度

产生影响,D 项错误。]

14.(不定项)某自然保护区从外地重新引入当地已经灭绝的白唇鹿 39 只(其中

雄性 13 只、雌性 26 只)。白唇鹿在接下来几年中的数量变化如表所示,下列相关

叙述正确的是( )

年份 1 2 3 4 5 6

出生率(%) 17.9 27.3 29.6 22.7 24.9 30.2

存活数(只) 44 54 66 78 96 122

A.第 2 年白唇鹿种群的死亡率约为 19.1%

B.保护区进行野生放归,有助于提高白唇鹿的遗传多样性

C.第 1 年到第 2 年白唇鹿的性别比例保持相对稳定

D.即使操作规范,标记重捕法也不能获得真实的种群密度值

BD [ 第 2 年 出 生 率 为 27.3% , 44 × 127.3% ≈ 56 , 死 亡 率 为 (56 -

54)/44×100%≈4.5%,A 错误;自然保护区进行白唇鹿野生放归,有助于自然选

择和种群内随机交配,从而有助于提高白唇鹿的遗传多样性,B 正确;刚引入时

白唇鹿 39 只(其中雄性 13 只、雌性 26 只),随着时间延长,种群不断繁衍,性别

比例趋向于 1∶1,C 错误;标记重捕法是估算种群密度的方法,不能获得真实的

种群密度值,D 正确。]

15.生态工作者从东到西对我国北方 A、B、C 三种类型的草原进行调查。下

表是不同调查面积的某种双子叶草本植物种群密度的统计结果。

草原类型

调查面积(cm2)

A B C

10×10 3 3 2

20×20 5 5 3

40×40 8 6 5

80×80 14 9 8

90×90 16 11 8

100×100 17 13 8

110×110 19 13 8

120×120 20 13 8

130×130 20 13 8

140×140 … … …

调查 B 草原该种双子叶草本植物种群密度时,设计如下调查步骤。

①先取 40 cm×40 cm 为最佳样方面积。

②在该物种分布较密集的地方取 5 个样方。

③计数每个样方内该植物的个体数,若计数结果由多到少依次为 N1、N2、N3、

N4、N5,则将 N3 作为种群密度的估计值。

(1)本调查采用的方法是__________;取样的关键除应考虑样方的大小和数量

外,还应__________。

(2)如何计算 B 草原某种双子叶草本植物的种群密度?

________________________________________________________________。

(3)请指出以上设计步骤中的错误并加以改正。

①______________________________________________________________

________________________________________________________________。

②______________________________________________________________

________________________________________________________________。

③_______________________________________________________________

________________________________________________________________。

[解析] 用样方法调查种群密度时,关键要做到随机取样,以所有样方种群密

度的平均值作为种群密度的估计值。设计步骤中的错误见答案。

[答案] (1)样方法 随机取样

(2)计算所有样方的种群密度的平均值

(3)①选取的样方面积不对,应取种群密度达到稳定的最小面积,以减小误差

(100 cm×100 cm) ②取样的方法不对,应在 B 草原中随机取样 ③对种群密度

的估计方法不对,应以所有样方种群密度的平均值作为种群密度的估计值

不能正确判断实验所得数值与实际数值相差偏大的原因

16.下列调查活动或实验中,实验所得到的数值与实际数值相比偏小的是

( )

A.所选样方位置上有块大石,应该换个位置取样

B.调查某地麻雀种群密度时,少数雀腿上的环套标记脱落

C.调查田鼠种群密度期间,猫头鹰大量迁入

D.调查草地中的蒲公英时,统计正好在样方线上的所有个体

C [样方法的关键是随机取样,换位置取样会比原位置的样方中个体数目多,

导致结果偏大;标记物脱落将导致第二次捕获的个体中带标记的数量减少,导致

结果偏大;猫头鹰会大量捕食田鼠,导致结果偏小;对于压线个体,只统计样方

内和相邻两边及夹角的个体,全统计将导致结果偏大。]