- 859.50 KB

- 2021-05-28 发布

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

1

第 6 章 细胞的生命历程

第一节 细胞的增殖

生物的生长,既靠细胞生长增大体积,还靠细胞分裂增加数目。

一、细胞不能无限长大

1 受细胞表面积与体积比的限制:细胞越大,相对表面积越小,物质交换能力越弱。

2 受细胞的核质比的制约:细胞核是细胞的控制中心,一般来说细胞核中的 DNA 是不会随着细胞体

积的扩大而增加的,如果细胞太大,细胞核的负担就会过重,但也并不是说,细胞越小越好(原

因是细胞内的各种细胞器和 100 多种酶促反应都要占据一定的空间)

二、细胞通过分裂进行增殖

1、 细胞增殖的过程:包括物质准备和细胞分裂。

2、 细胞增殖的意义:细胞增殖是重要的细胞生命活动,是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。

3、 细胞增殖的方式(真核细胞):有丝分裂、无丝分裂、减数分裂(生殖细胞的形成)。

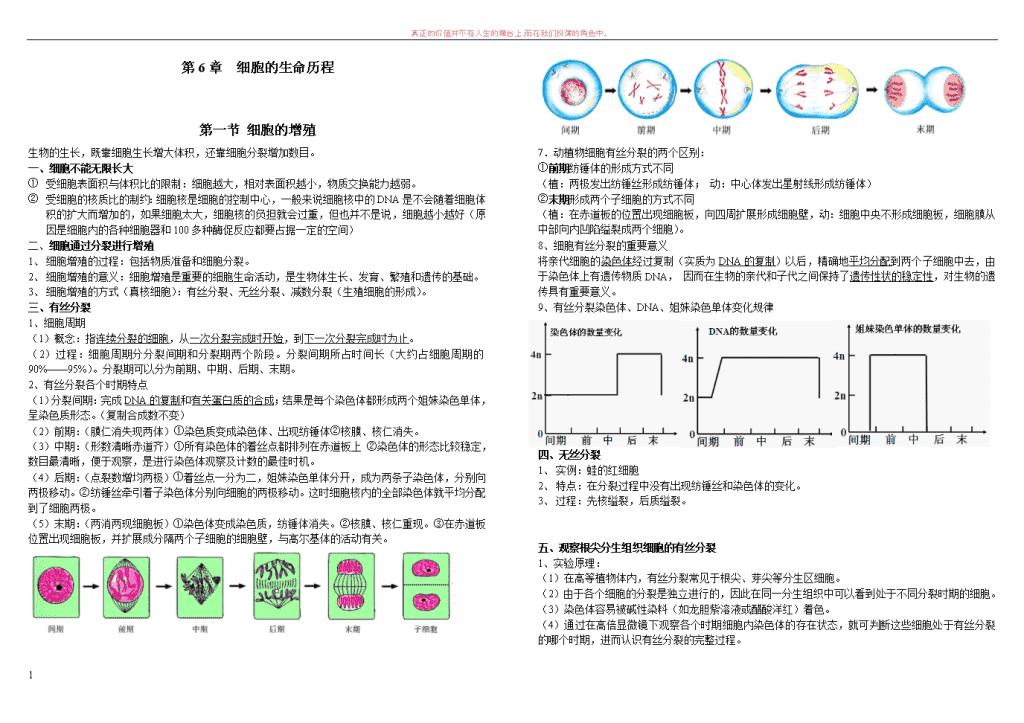

三、有丝分裂

1、细胞周期

(1)概念:指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止。

(2)过程:细胞周期分分裂间期和分裂期两个阶段。分裂间期所占时间长(大约占细胞周期的

90%——95%)。分裂期可以分为前期、中期、后期、末期。

2、有丝分裂各个时期特点

(1)分裂间期:完成 DNA 的复制和有关蛋白质的合成;结果是每个染色体都形成两个姐妹染色单体,

呈染色质形态。(复制合成数不变)

(2)前期:(膜仁消失现两体)①染色质变成染色体、出现纺锤体②核膜、核仁消失。

(3)中期:(形数清晰赤道齐)①所有染色体的着丝点都排列在赤道板上 ②染色体的形态比较稳定,

数目最清晰,便于观察,是进行染色体观察及计数的最佳时机。

(4)后期:(点裂数增均两极)①着丝点一分为二,姐妹染色单体分开,成为两条子染色体,分别向

两极移动。②纺锤丝牵引着子染色体分别向细胞的两极移动。这时细胞核内的全部染色体就平均分配

到了细胞两极。

(5)末期:(两消两现细胞板)①染色体变成染色质,纺锤体消失。②核膜、核仁重现。③在赤道板

位置出现细胞板,并扩展成分隔两个子细胞的细胞壁,与高尔基体的活动有关。

7.动植物细胞有丝分裂的两个区别:

①前期纺锤体的形成方式不同

(植:两极发出纺锤丝形成纺锤体; 动:中心体发出星射线形成纺锤体)

②末期形成两个子细胞的方式不同

(植:在赤道板的位置出现细胞板,向四周扩展形成细胞壁,动:细胞中央不形成细胞板,细胞膜从

中部向内凹陷缢裂成两个细胞)。

8、细胞有丝分裂的重要意义

将亲代细胞的染色体经过复制(实质为 DNA 的复制)以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,由

于染色体上有遗传物质 DNA, 因而在生物的亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定性,对生物的遗

传具有重要意义。

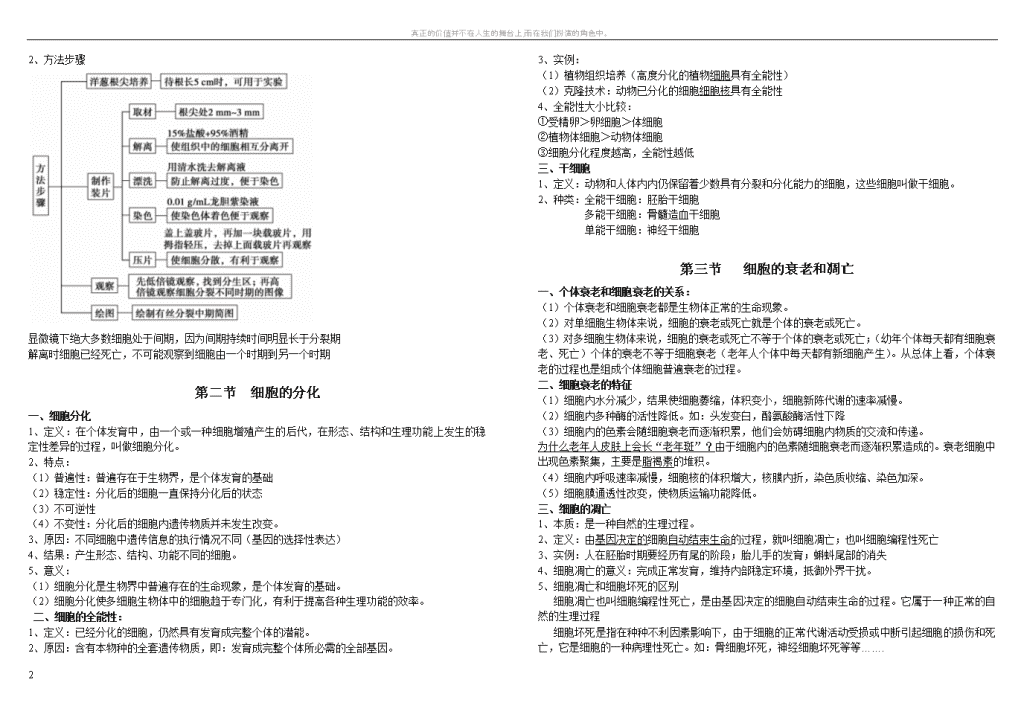

9、有丝分裂染色体、DNA、姐妹染色单体变化规律

四、无丝分裂

1、 实例:蛙的红细胞

2、 特点:在分裂过程中没有出现纺锤丝和染色体的变化。

3、 过程:先核缢裂,后质缢裂。

五、观察根尖分生组织细胞的有丝分裂

1、实验原理:

(1)在高等植物体内,有丝分裂常见于根尖、芽尖等分生区细胞。

(2)由于各个细胞的分裂是独立进行的,因此在同一分生组织中可以看到处于不同分裂时期的细胞。

(3)染色体容易被碱性染料(如龙胆紫溶液或醋酸洋红)着色。

(4)通过在高倍显微镜下观察各个时期细胞内染色体的存在状态,就可判断这些细胞处于有丝分裂

的哪个时期,进而认识有丝分裂的完整过程。

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

2

2、方法步骤

显微镜下绝大多数细胞处于间期,因为间期持续时间明显长于分裂期

解离时细胞已经死亡,不可能观察到细胞由一个时期到另一个时期

第二节 细胞的分化

一、细胞分化

1、定义:在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生的稳

定性差异的过程,叫做细胞分化。

2、特点:

(1)普遍性:普遍存在于生物界,是个体发育的基础

(2)稳定性:分化后的细胞一直保持分化后的状态

(3)不可逆性

(4)不变性:分化后的细胞内遗传物质并未发生改变。

3、原因:不同细胞中遗传信息的执行情况不同(基因的选择性表达)

4、结果:产生形态、结构、功能不同的细胞。

5、意义:

(1)细胞分化是生物界中普遍存在的生命现象,是个体发育的基础。

(2)细胞分化使多细胞生物体中的细胞趋于专门化,有利于提高各种生理功能的效率。

二、细胞的全能性:

1、定义:已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能。

2、原因:含有本物种的全套遗传物质,即:发育成完整个体所必需的全部基因。

3、实例:

(1)植物组织培养(高度分化的植物细胞具有全能性)

(2)克隆技术:动物已分化的细胞细胞核具有全能性

4、全能性大小比较:

①受精卵>卵细胞>体细胞

②植物体细胞>动物体细胞

③细胞分化程度越高,全能性越低

三、干细胞

1、定义:动物和人体内内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞,这些细胞叫做干细胞。

2、种类:全能干细胞:胚胎干细胞

多能干细胞:骨髓造血干细胞

单能干细胞:神经干细胞

第三节 细胞的衰老和凋亡

一、个体衰老和细胞衰老的关系:

(1)个体衰老和细胞衰老都是生物体正常的生命现象。

(2)对单细胞生物体来说,细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡。

(3)对多细胞生物体来说,细胞的衰老或死亡不等于个体的衰老或死亡;(幼年个体每天都有细胞衰

老、死亡)个体的衰老不等于细胞衰老(老年人个体中每天都有新细胞产生)。从总体上看,个体衰

老的过程也是组成个体细胞普遍衰老的过程。

二、细胞衰老的特征

(1)细胞内水分减少,结果使细胞萎缩,体积变小,细胞新陈代谢的速率减慢。

(2)细胞内多种酶的活性降低。如:头发变白,酪氨酸酶活性下降

(3)细胞内的色素会随细胞衰老而逐渐积累,他们会妨碍细胞内物质的交流和传递。

为什么老年人皮肤上会长“老年斑”?由于细胞内的色素随细胞衰老而逐渐积累造成的。衰老细胞中

出现色素聚集,主要是脂褐素的堆积。

(4)细胞内呼吸速率减慢,细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深。

(5)细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低。

三、细胞的凋亡

1、本质:是一种自然的生理过程。

2、定义:由基因决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡;也叫细胞编程性死亡

3、实例:人在胚胎时期要经历有尾的阶段;胎儿手的发育;蝌蚪尾部的消失

4、细胞凋亡的意义:完成正常发育,维持内部稳定环境,抵御外界干扰。

5、细胞凋亡和细胞坏死的区别

细胞凋亡也叫细胞编程性死亡,是由基因决定的细胞自动结束生命的过程。它属于一种正常的自

然的生理过程

细胞坏死是指在种种不利因素影响下,由于细胞的正常代谢活动受损或中断引起细胞的损伤和死

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

3

亡,它是细胞的一种病理性死亡。如:骨细胞坏死,神经细胞坏死等等…….

第四节 细胞的癌变

一、癌细胞:

1、定义:有的细胞受到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,就变成不受机体控制的、连续

进行分裂的恶性增殖细胞。

2、癌细胞的特征:

(1)在适宜的条件下,癌细胞能够无限增殖

(2)癌细胞的形态结构发生显著变化

(3)癌细胞的表面也发生了变化。由于细胞膜上的糖蛋白等物质减少,使得癌细胞彼此之间的黏着

性显著降低,容易在体内扩散和转移。

二、致癌因子

1、种类

(1)物理致癌因子:主要指辐射,如紫外线、X 射线等。

(2)化学致癌因子:无机物如石棉、砷化物、铬化物、镉化物等;有机物如黄曲霉毒素、亚硝胺等。

(3)病毒致癌因子:如致癌病毒

2、原癌基因和抑癌基因:

原癌基因:主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的过程;

抑癌基因:主要是阻止细胞不正常的增殖。

3、为什么会有癌症:

环境中的致癌因子会损伤细胞中的 DNA 分子,使原癌基因和抑癌基因发生突变,导致正常细胞的生

长和分裂失控而变成癌细胞。(注意:细胞癌变是多个基因(至少 5-6 个)突变的结果,是一种累积效

应。)

减数分裂和受精作用

一、减数分裂

一、减数分裂----形成生殖细胞的分裂方式

1、对象:进行有性生殖的生物

2、器官:高等生物的有性生殖器官

动物:睾丸、卵巢 植物:花药、胚囊

4、 时期:形成成熟的生殖细胞

5、 特点:染色体复制一次,细胞连续分裂两次

6、 结果:成熟生殖细胞中染色体的数目比原始生殖细胞减少一半

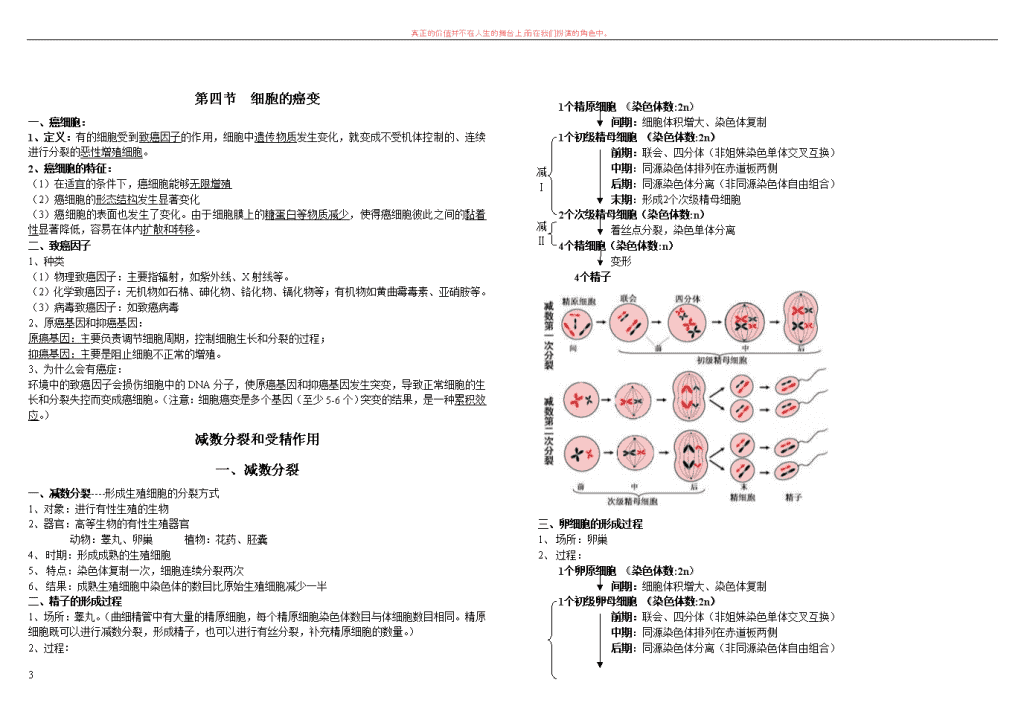

二、精子的形成过程

1、场所:睾丸。(曲细精管中有大量的精原细胞,每个精原细胞染色体数目与体细胞数目相同。精原

细胞既可以进行减数分裂,形成精子,也可以进行有丝分裂,补充精原细胞的数量。)

2、过程:

1个精原细胞 ((染色体数:2n))

间期:细胞体积增大、染色体复制

1个初级精母细胞 ((染色体数:2n))

前期:联会、四分体(非姐妹染色单体交叉互换)

中期:同源染色体排列在赤道板两侧

后期:同源染色体分离(非同源染色体自由组合)

末期:形成2个次级精母细胞

2个次级精母细胞(染色体数:n)

着丝点分裂,染色单体分离

4个精细胞(染色体数:n)

变形

4个精子

三、卵细胞的形成过程

1、 场所:卵巢

2、 过程:

1个卵原细胞 ((染色体数:2n))

间期:细胞体积增大、染色体复制

1个初级卵母细胞 ((染色体数:2n))

前期:联会、四分体(非姐妹染色单体交叉互换)

中期:同源染色体排列在赤道板两侧

减

Ⅰ

减

Ⅱ

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

4

后期:同源染色体分离(非同源染色体自由组合)

末期:形成1个次级卵母细胞和1个第一极体

1个次级卵母细胞(大)+1个第一极体(小) (染色体数:n)

着丝点分裂,染色单体分离

1个卵细胞(大)+ 3个第二极体(染色体数:n)

四、精子和卵细胞形成过程比较

精子的形成过程 卵细胞的形成过程

相同点 染色体行为变化相同

不

同

点

场所 睾丸 卵巢

分裂方式 细胞质均等分裂 细胞质不均等分裂

子细胞个数 1 个精原细胞 4 个精子 1 个卵原细胞 1 个卵细胞+3 个极体

子细胞种类 1 个精原细胞 4 种精子 1 个卵原细胞 1 种卵细胞+3 种极体

是否变形 有变形过程 无变形过程

五、减数分裂过程中染色体、染色单体、DNA 的变化

(1)染色体数目减半发生在减数第一次分裂,原因是同源染色体分离分别进入到两个次级精母细胞

(2)减 II 后期染色体数目暂时加倍,原因是该时期着丝点一分为二,每条染色体的两条姐妹染色单

体分开形成两条染色体。

(1)染色单体在间期出现,原因间期时进行染色体的复制,结果一条染色质经过染色体复制后变成

了一条含有两条姐妹染色单体的染色质,而染色质数量没有增加。

(2)染色单体在减数第二次分裂后期消失,原因减 II 后期,染色体上着丝点一分为二,姐妹染色单

体分开分别形成 2 条子染色体,即染色单体为 0。

减

Ⅱ

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

5

六、减数分裂和有丝分裂的异同点

有丝分裂 减数分裂

时期 体细胞形成 形成生殖细胞

细胞分裂次数 一次 两次

染色体复制次数 一次 一次

同源染色体行为 无联会、分离 有联会、分离

子细胞

数目 2 4

类型 体细胞 有性生殖细胞

染色体数 与亲代细胞相同 比亲代细胞减半

相同点 都有纺锤体的出现,染色体复制

七、几组概念的比较:

1、染色质、染色体、染色单体和 DNA

2、同源染色体和非同源染色体、配对、联会、四分体

同源染色体:配对的两条染色体,形状大小一般都相同,一条来自父方一条来自母方

非同源染色体:形态大小不同,在减数分裂过程中不发生联会的 染 色

体

联会:同源染色体两两配对的现象

四分体:联会的每对同源染色体都有四条染色单体。

(每对同源染色体的非姐妹染色单体经常发生交叉互换)

3、 姐妹染色单体和非姐妹染色单体

姐妹染色单体:由一个着丝点连接的两条并行排列的染色单体。

非姐妹染色单体:两条存在于不同着丝点上的染色单体。

八、图形辨析

1、同源染色体的判断依据下面几点:

①形态相同,即染色体上的着丝点的位置相同。

②大小相同,即两条染色体的长度相同。

③来源不同,即一条来源于父方,一条来源于母方(通常用不同的颜色来表示)。

④能够配对,即在细胞内成对存在。对常染色体而言,只有当这四点同时满足时细胞中才含有同源染

色体。

但应注意:姐妹染色单体经着丝点分裂形成的两条子染色体不是同源染色体,而是相同染色体。

2、各个时期图像判断

奇数:减 II

一看 无同源染色体:减 II

染色体 偶数:二看有无 联会四分体:减 I 前期

同源染色体 三看同源 同源染色体排列在赤道板两侧:减 I 中期

染色体行为 同源染色体分离,非同源染色体自由组合:减 I 后期

无上述同源染色体的特殊行为:有丝分裂

二、受精作用

一、配子多样性的原因

1、非同源染色体的自由组合导致配子染色体组合多样性。

n 对同源染色体形成配子时,非同源染色体有 2n 种组合方式,即至少能形成 2n 种配子

2、非姐妹染色单体的交叉互换导致配子染色体组合多样性。

二、受精作用

1、概念:精子和卵细胞相互识别,融合成受精卵的过程

2、过程:

1)精子和卵细胞互相识别

2)精子的头部进入卵细胞,尾部留在外面

3)卵细胞的细胞膜发生复杂的生理反应,阻止其他精子再进入

4)精子的细胞核与卵细胞的细胞核相融合,使彼此的染色体融合在一起。

3、受精卵特点

1)受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,其中有一半的染色体来自父方,一般来自母方。

2)受精卵中的核物质一半来自父方,一半来自母方,而细胞质几乎全部来自卵细胞

4、减数分裂和受精作用的意义

1)减数分裂形成的配子的多样性和受精时不同配子结合的随机性是形成生物多样性的重要原因

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

6

2)减数分裂和受精作用对于维持生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于遗传和变异,都有十

分重要的意义。