- 102.50 KB

- 2021-04-17 发布

- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报QQ:3215808601

专题九 当今世界政治格局的多极化趋势

专题训练

一、选择题

1.(2017·温州选考评估)美国总统杜鲁门向国会发表咨文,声称共产主义威胁了世界和平和美国安全,美国要援助“自由”国家,遏制共产主义的扩张。该咨文最初发表于( )

A.1946年 B.1947年

C.1949年 D.1955年

答案 B

解析 联系所学知识可知,杜鲁门主义出台于1947年。

2.(2017·浙江绿色评价联盟押题交流)(加试题)第二次世界大战后不久就相继发生了朝鲜战争、柏林危机、越南战争和古巴导弹危机等一系列国际冲突。其共同背景是( )

A.亚欧对抗力量失衡

B.不结盟运动迅速展开

C.美苏冷战对峙格局

D.雅尔塔体系完全瓦解

答案 C

解析 二战后国际关系的主题是美苏“冷战”对峙,题干中的四件事都是美苏“冷战”对峙格局下的世界形势。

3.(2017·浙江绿色评价联盟押题交流)(加试题)20世纪五六十年代,美苏冷战对世界产生的最大影响是( )

A.美苏加紧争夺世界霸权

6

B.核军备竞赛愈演愈烈

C.国际局势的紧张,导致世界的动荡不安

D.美苏关系出现和解迹象

答案 C

解析 美苏冷战的升级,展开了军备竞赛,把人类推向战争的边缘,造成C项所说内容。

4.(2017·浙江绿色评价联盟押题交流)以美苏为首的两极格局最终形成的标志是( )

A.雅尔塔体制的确立

B.马歇尔计划

C.杜鲁门主义出台

D.华约组织的成立

答案 D

解析 美苏冷战自杜鲁门主义的出台开始,到苏联成立华沙条约组织最终形成。所以答案是D。

5.(2017·衢州选考仿真测评)“两极格局”就是以美国和苏联为首的两大集团在世界权力结构中占据绝对主导位置,相互敌视、对峙,但是又不能击败对手的世界权力划分形势。下列不属于美苏两极格局形成原因的是( )

A.历史文化的差异

B.国家利益的冲突

C.意识形态的对抗

D.力量对比的变化

答案 A

解析 结合所学知识可知,美苏两极格局形成的原因包括第二次世界大战后世界政治力量对比的变化、美苏意识形态和国家利益的对立,与历史文化的差异无关。

6.(2017·温州选考评估)1969年1月美国总统尼克松在就职演说中说:“正经历了一个对抗的时代之后,我们正在进入一个谈判的时代。”促使“谈判时代”到来的因素是( )

A.美国与苏联争霸失败

B.西欧、日本的崛起

C.美国衰落,失去了领先优势

D.第三世界对美国的威胁

答案 B

解析 20世纪50~60年代,随着西欧和日本的先后崛起,美国感到与其进行“合作”“谈判”的重要性,故B项正确;1969年的美国虽然在美苏争霸中处于劣势,但并未失败,故A项错误;1969年的美国虽然走向衰落,但并未失去世界领先的优势地位,故C项错误;1969年的第三世界虽已崛起,但并未构成对美国的威胁,故D项错误。

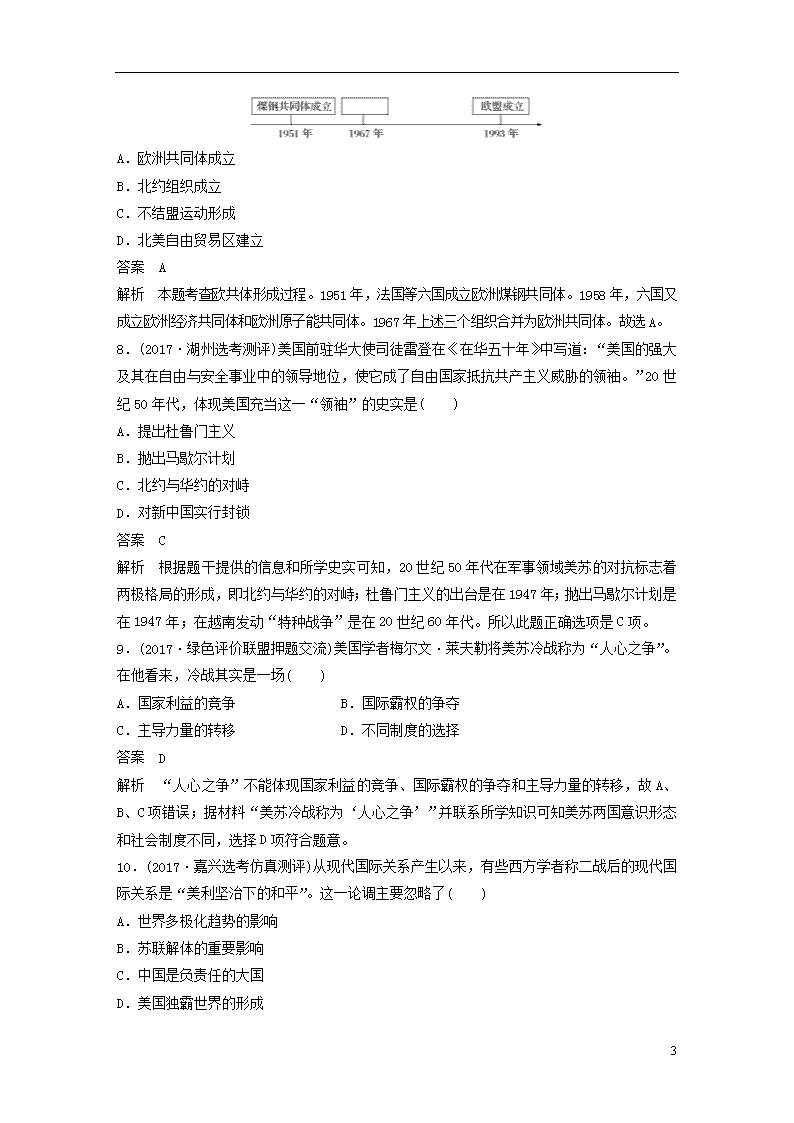

7.(2017·义乌学考满分加餐练)下图空格中应该填入的正确选项是( )

6

A.欧洲共同体成立

B.北约组织成立

C.不结盟运动形成

D.北美自由贸易区建立

答案 A

解析 本题考查欧共体形成过程。1951年,法国等六国成立欧洲煤钢共同体。1958年,六国又成立欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体。1967年上述三个组织合并为欧洲共同体。故选A。

8.(2017·湖州选考测评)美国前驻华大使司徒雷登在《在华五十年》中写道:“美国的强大及其在自由与安全事业中的领导地位,使它成了自由国家抵抗共产主义威胁的领袖。”20世纪50年代,体现美国充当这一“领袖”的史实是( )

A.提出杜鲁门主义

B.抛出马歇尔计划

C.北约与华约的对峙

D.对新中国实行封锁

答案 C

解析 根据题干提供的信息和所学史实可知,20世纪50年代在军事领域美苏的对抗标志着两极格局的形成,即北约与华约的对峙;杜鲁门主义的出台是在1947年;抛出马歇尔计划是在1947年;在越南发动“特种战争”是在20世纪60年代。所以此题正确选项是C项。

9.(2017·绿色评价联盟押题交流)美国学者梅尔文·莱夫勒将美苏冷战称为“人心之争”。在他看来,冷战其实是一场( )

A.国家利益的竞争 B.国际霸权的争夺

C.主导力量的转移 D.不同制度的选择

答案 D

解析 “人心之争”不能体现国家利益的竞争、国际霸权的争夺和主导力量的转移,故A、B、C项错误;据材料“美苏冷战称为‘人心之争’”并联系所学知识可知美苏两国意识形态和社会制度不同,选择D项符合题意。

10.(2017·嘉兴选考仿真测评)从现代国际关系产生以来,有些西方学者称二战后的现代国际关系是“美利坚治下的和平”。这一论调主要忽略了( )

A.世界多极化趋势的影响

B.苏联解体的重要影响

C.中国是负责任的大国

D.美国独霸世界的形成

6

答案 A

解析 “美利坚治下的和平”是站在美国一极的基础上讲的,与当今世界多极化趋势相违背,故A项正确。

11.(2017·金丽衢十二校选考评估)(加试题)1955年丘吉尔断言:“通过一个极具讽刺意味的过程,我们完全有可能达到这样一个历史阶段:安全成为恐怖的健壮的孩子。”对该论断最准确的理解是( )

A.推动了第三世界的崛起

B.核均衡避免了新的大战

C.两种制度互相借鉴调整

D.两极对峙格局得以形成

答案 B

解析 1955年美苏两极格局形成,美苏的均势使彼此双方谁都不敢轻易动武,避免了新的世界大战的爆发,故B项正确。

12.(2017·桐乡查缺补漏)观察下图,其变化对当时国际政治格局的主要影响是( )

A.美国霸主地位的确立

B.世界呈现多极化趋势

C.经济区域集团化出现

D.日本已成为政治大国

答案 B

解析 根据图表信息,从1955年到1976年美国占世界GDP比重下降,而西欧和日本则上升,这种变化冲击了美国在资本主义世界的霸主地位,资本主义世界逐渐呈现出三足鼎立的局面,故B项正确。

13.(2017·金丽衢十二校押题交流)某校高三同学开展研究性学习,其内容涉及:中国改革开放后综合国力开始提高、不结盟运动的兴起、日本的崛起、欧共体的不断发展。此课题有可能是( )

A.《中国改革开放的外部环境》

B.《当今世界多极化趋势》

C.《两极格局之下世界的多极化趋势》

D.《美苏霸权的衰落》

6

答案 C

解析 依据“中国改革开放后综合国力开始提高、不结盟运动的兴起、日本的崛起、欧共体的不断发展”这几点内容,可以判断研究性学习涉及的时间段应该是在二十世纪八十年代,此时国际形势仍是两极对峙格局,但也出现了一些新变化,在两极之外又出现了这几个力量,预示着多极化趋势出现。故选C项。

14.(2017·金丽衢十二校押题交流)20世纪六七十年代,随着西欧的联合、日本的崛起和第三世界的兴起,世界出现了多极化趋势。从整体世界发展的角度看,世界政治格局多极化的实质是( )

A.国际关系的民主化

B.国家民族意识再次觉醒

C.国际力量的多元化

D.霸权主义政治受到制约

答案 C

解析 国际关系民主化与问题不符,故A项错误;国家民族意识指各民族在民族文化特点上的心理状态,与政治多极化含义不同,故B项错误;国际力量多元化是指影响国际关系的不是单一力量,是政治多极化的实质,故C项正确;政治多极化制约霸权主义是其影响,而非其实质,故D项错误。

15.有学者认为:“与其说多极化是世界发展的趋势,不如说是发展中国家的理想和战略。”这主要是因为( )

A.多极世界有利于反对霸权主义

B.多极化并非发展的趋势

C.多极化不利于世界和平稳定

D.多极世界在现实中不可能实现

答案 A

解析 冷战结束后,多极化趋势进一步加强,已成为世界政治格局发展的基本趋势,B、D两项错误;多极化趋势的加强有利于反对霸权主义,建立公正合理的国际政治经济新秩序,有利于世界的和平稳定,C项错误,答案为A项。

二、非选择题

16.(2017·丽水选考查缺补漏)自20世纪60年代,美国的霸权开始失能,其过程跌宕起伏,对国际关系产生了重大影响。阅读下列材料:

材料一 20世纪六七十年代美国大事记(部分)

1963年,美国总统肯尼迪遇刺身亡

1968年,民权运动领导人马丁·路德·金遇刺身亡

1968~1971年,美国先后发生六次美元危机

6

1972年,水门事件爆发,直接导致1974年尼克松总统辞职

材料二 冷战结束后,美国成为唯一超级大国,美国的霸权又得到加强。这一方面是由于美国综合国力在冷战后确实有了大幅度的提升,但另一方面,而且是主要的方面,在于苏联解体和俄罗斯的衰落……美国的实力虽然有大幅度提升,但与二战后初期不可同日而语。在美国成为惟一超级大国之时,欧盟、中国等“五大力量中心”成员的实力也都有引人注目的提升……所以,当今世界并不是美国独霸的单极世界。

——刘建飞《美国霸权失能与多极化趋势初现》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出20世纪六七十年代造成美国霸权失能的内外因素。

(2)据材料二,归纳美国霸权加强的原因并指出当时国际格局特点。综合上述材料,指出美国霸权失能与多极化趋势的关系。

答案 (1)内部:美元危机;矛盾重重。

外部:不结盟运动兴起;欧共体成立;日本崛起;中国振兴。

(2)原因:美国综合国力提升,苏联解体和俄罗斯的衰落。

特点:暂时出现“一超多强”局面;多极化趋势加强。

关系:相互影响。

17.二战后,国际关系经历了由冷战对峙向多极化趋势发展的历程。阅读材料,回答问题。

一 北风与太阳

乔治·凯南说:“……大家都会想起《伊索寓言》里太阳和北风比赛谁能使旅行者脱掉大衣的故事。这个旅行者就像是苏联的势力。大衣就是它在东欧和其他用以掩盖它腹脏的极权和势力地区。使得那个顽固的旅行者最后脱去大衣的办法,不是北风的直接胁迫,而是太阳的间接的温和办法。”

(1)材料中“北风的直接胁迫”的含义是什么?结合所学知识写出美国采取的“太阳的间接的温和办法”。

二 撼动与挑战

有学者指出:“二战后以美苏为两极的世界格局的形成和持续,代表着战后力量均势的出现和保持。在这种力量均势被打破之前,两极格局具有相对的稳定性。但是它又因国际力量对比的不断变化而受到撼动,并且受到逐步壮大起来的其他力量中心的挑战。”

(2)简述两极格局在相对稳定性之下受到“撼动”和“挑战”的具体因素。

答案 (1)战争。杜鲁门主义、马歇尔计划、北大西洋公约组织。

(2)欧洲的联合、日本的崛起、中国实力的增强、不结盟运动的兴起和美苏自身实力的削弱等。

解析 第(1)问,首先要明确材料的含义,材料的大体意思是:脱掉苏联“大衣”的办法不是靠胁迫的手段而是用温和的手段,然后联系二战后美国对苏联的政策回答“办法”。第(2)问,首先要弄清楚题目要求回答的角度,即冲击美苏两极格局的因素,然后结合所学知识回答即可。

6

相关文档

- 高中生物第二章基因和染色体的关系2021-04-17 00:39:3111页

- 数学卷·2018届河南省驻马店市西平2021-04-17 00:39:2717页

- 高中物理选修3课件-4-4《法拉第电2021-04-17 00:39:1732页

- 高中数学第一章计数原理1_4计数应2021-04-17 00:39:044页

- 广西壮族自治区田阳高中2020学年高2021-04-17 00:38:227页

- 2020版高中物理课时分层作业11液体2021-04-17 00:38:225页

- 2019年高中教师个人德育工作计划2021-04-17 00:38:1711页

- 2017-2018学年江苏省无锡市普通高2021-04-17 00:37:0613页

- 高中语文第四单元古典诗歌215蜀道2021-04-17 00:36:404页

- 2020版高中化学 第一章第2节 化学2021-04-17 00:36:3610页