- 103.50 KB

- 2021-02-26 发布

2019-2020学年重庆市九校联盟高二上学期联考历史试题

一、选择题(每小题2分,共50分)

1. 春秋时期,齐桓公召集天下诸侯,头戴醒目的冕旒,享九鼎之食,行天子“宾礼”规格。据你判断,齐桓公破坏的是( )

A.礼乐制 B.分封制 C.外服制 D.宗法制

2.在《红楼梦》第九十回中,贾母说:“自然先给宝玉娶了亲,然后给林丫头说人家。再没有先是外人,后是自己人的……”。这反映出贾母( )

A.遵循长幼有序的婚姻礼俗 B.具有男尊女卑的思想

C.固守传统的家庭等级观念 D.具有浓厚的宗法观念

3.在都城举行了册封仪式后,受封者率领军队、人民前往东方的封地,结果受到封地上的土著军队攻击,好不容易才将土著征服。接下来的首要工作是筑城,以作为未来统治这个封地的基地。请问这是哪一个时期的政治形势( )

A.商朝初年 B.唐朝初年 C.西周朝初年 D.宋朝初年

4.“周有天下,裂土田而瓜分之,设五等,邦群后。……厥后问鼎之轻重者有之,射王中肩者有之……天下乖戾,无君君之心。余以为周之丧久矣,……得非诸侯之盛强,末大不掉之咎欤?”秦朝为此采取的政治措施是( )

A.朝议制度 B.郡县制. C.行省制 D.丞相制

5.有学者认为,秦朝开创的中央集权制度,既是对前代政治制度的否定,又是对前代政治制度的继承和发展。这里的“继承和发展”主要体现在( )

A.中央集权与地方分权相结合 B.皇帝制度与公卿制度相互制约

C.皇位继承与家天下的政治原则 D.郡县制与封国制的有机统一

6“都省握天下之机,十省分天下之治”描述的是哪一朝代的行政管理体制( )

A.隋朝 B.元朝 C.北宋 D.唐朝

7.《资治通鉴》载:高宗初即位,欲更立武昭仪为后,犹豫未决,直恐宰臣异议耳。唐高宗所顾忌的宰臣,通常指的是( )

A.三省六部的长官 B.御史大夫 C.政事堂议事的宰相 D.谏臣

8.习近平强调:“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里。”在下列中国古代官职中,能够体现宋代 “对权力运行制约和监督”的是( )

A.知州 B.御史大夫 C.刺史 D.通判

9.有学者把17世纪东西方两位末代君主(英国查理—

世和明朝崇祯皇帝)的暴亡,视为两个民族历史的一个楔子———世界的天平开始失衡,西方的崛起与东方的没落明显加快。此说法的着眼点在于( )

A、生产力对比变化 B、政权发生更替 C、社会形态转变 D、国力对比变化

10.明朝的内阁距离皇帝寝宫1000米,清朝的军机处距离皇帝寝宫只有50米。政务中心逐步靠近皇帝寝宫的这一过程,从本质上体现了( )

A、君主专制的不断强化 B、政府行政效率不断提高

C、中央集权的不断加强 D、皇宫建筑布局愈益合理

11.2016年1月5日,在传言张献忠“江口沉银”区域发现一批珍贵文物,除刻有“大西”年号的银锭及“西王赏功”金、银币外,最为珍贵的是长12厘米、宽10厘米、重730克,刻有29个字的金封册。经鉴定后形成证据链证实了张献忠在当地“千船沉银”的民间传说。对此,下列说法最合理的是( )

A.民间传说属于人类记忆,一定程度上反映了人类的历史

B.民间传说是第二手史料,史家可根据传说开展历史研究

C.民间传说属于口述史料,可以成为考古发掘的主要依据

D.民间传说属于间接史料,惟有经考古论证方可成为信史

12.费正清在《伟大的中国革命》中写到:“鸦片战争的发生意味着中国拒绝在外交平等和对等贸易的基础上参加国际大家庭,结果导致英国使用武力。”这一观点( )

A.解释了鸦片战争爆发的根源 B.从全球化角度正确分析了鸦片战争的原因

C.肯定了中国抗击英国侵略的正义性 D.抹杀了鸦片战争的实质

13.美国舰队敲开锁国的日本,日本反而庆幸这个刺激让其早日惊醒;而中国在鸦片战争后,却认为惊醒他的人罪该万死,对西洋文化怀着一种轻蔑和仇视的心情。对这一现象产生的原因分析正确的是( )

A.儒家文化对国民思想的深远影响 B.小农经济社会具有很强的封闭性

C.闭关锁国使社会发展脱离世界潮流 D.八股取士致使封建士大夫保守自大

14.“在激进的理想主义背后,隐藏着狭隘的农民意识;在基督上帝的外衣下,其实质反映的却是小农的现实需要与儒家的大同理想。”这段话( )

A. 揭示了洋务运动的缺陷 B. 剖析了太平天国的局限

C.指出了义和团的不足 D.批评了戊戌变法的保守

15.19世纪中期,英国人看穿了天国,认为其虚弱无力、不堪扶持,所以《泰晤士报》严正表示,“叛军”已经成为“阻挡我们摘取金苹果的龙,最终英国政府作出了‘选边’

的决定”。此处“选边”的含义是( )

A.没有太大作用了,干脆淘汰 B.保持中立,静观其发展

C.没有利用价值了,让其靠边站 D.放弃中立,参与镇压“叛军”

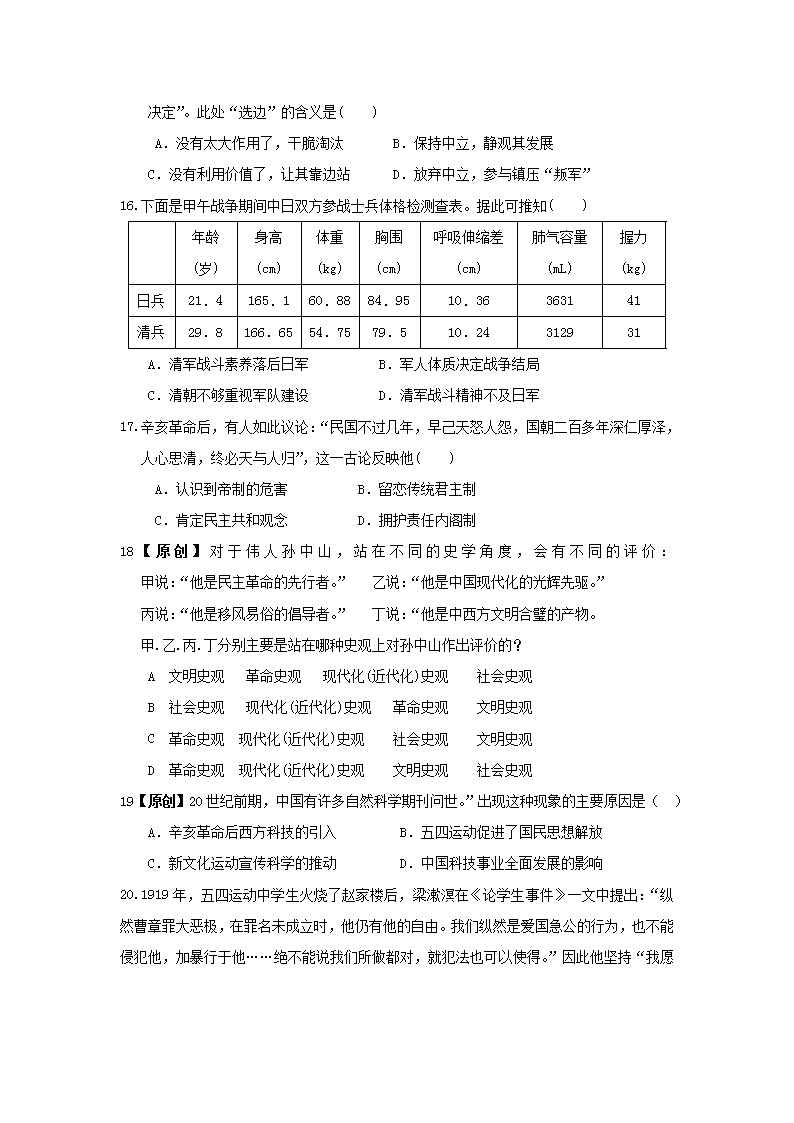

16.下面是甲午战争期间中日双方参战士兵体格检测查表。据此可推知( )

年龄

(岁)

身高

(cm)

体重

(kg)

胸围

(cm)

呼吸伸缩差

(cm)

肺气容量

(mL)

握力

(kg)

日兵

21.4

165.1

60.88

84.95

10.36

3631

41

清兵

29.8

166.65

54.75

79.5

10.24

3129

31

A.清军战斗素养落后日军 B.军人体质决定战争结局

C.清朝不够重视军队建设 D.清军战斗精神不及日军

17.辛亥革命后,有人如此议论:“民国不过几年,早己天怒人怨,国朝二百多年深仁厚泽,人心思清,终必天与人归”,这一古论反映他( )

A.认识到帝制的危害 B.留恋传统君主制

C.肯定民主共和观念 D.拥护责任内阁制

18【原创】对于伟人孙中山,站在不同的史学角度,会有不同的评价: 甲说:“他是民主革命的先行者。” 乙说:“他是中国现代化的光辉先驱。”

丙说:“他是移风易俗的倡导者。” 丁说:“他是中西方文明合璧的产物。

甲.乙.丙.丁分别主要是站在哪种史观上对孙中山作出评价的?

A 文明史观 革命史观 现代化(近代化)史观 社会史观

B 社会史观 现代化(近代化)史观 革命史观 文明史观

C 革命史观 现代化(近代化)史观 社会史观 文明史观

D 革命史观 现代化(近代化)史观 文明史观 社会史观

19【原创】20世纪前期,中国有许多自然科学期刊问世。”出现这种现象的主要原因是( )

A.辛亥革命后西方科技的引入 B.五四运动促进了国民思想解放

C.新文化运动宣传科学的推动 D.中国科技事业全面发展的影响

20.1919年,五四运动中学生火烧了赵家楼后,梁漱溟在《论学生事件》一文中提出:“纵然曹章罪大恶极,在罪名未成立时,他仍有他的自由。我们纵然是爱国急公的行为,也不能侵犯他,加暴行于他……绝不能说我们所做都对,就犯法也可以使得。”因此他坚持“

我愿意学生事件僻付法庭办理,愿意检厅去提起公诉,学生屈尊判服罪。”以下符合梁漱溟观点的是

A.学生的行动是爱国的,曹、章罪有应得

B.学生的行动是错误的,曹、章有人身自由

C.学生的行动是犯法的,应该接受法庭严惩

D.学生的行动在道义上是正确的,在行为上是犯法的

21【原创】“打倒列强,除军阀。努力国民革命,齐奋斗。工农学兵,大联合。打倒帝国主义,齐奋斗。”根据这首军歌,下列说法正确的是: 流行于是土地革命时期 反映出中国革命任务是反帝反封建 各革命阶级阶层实现了大联合,建立了革命统一战线 ④革命具有广泛的群众基础

A B ④ C ④ D ④

22.毛泽东认为,要实现无产阶级对新民主主义革命的领导权,关键在于解决好占中国人口80%以上的农民的问题。中国共产党的下列措施中,能够体现这一思想的是( )

A.在农村开展土地革命,实现耕者有其田

B.建立农业生产合作社,对农业进行改造

C.发起人民公社化运动,提高土地公有化

D.实行家庭联产承包责任制,解放生产力

23.“此战是一个主动进攻的战役,使日在华北的主要铁路、公路受到广泛破坏,沉重打击了日军的‘囚笼政策’,‘治安肃政’‘以战养战’等阴谋计划”。此战是( )

A.百团大战 B.淞沪会战

C.武汉会战 D.太原会战

24【原创】2017年1月10日,媒体从教育部证实,为贯彻中央相关精神,已要求在全国中小学课程教材中落实“十四年抗战”概念,取代以往的“八年抗战”说。你认为这种变化( )

①十四年抗战观点更能反映中国抗战的连续性和整体性,而且局部抗战更多体现了中国人民抗战的自觉性特征

②十四年抗战观点可以对局部抗战予以科学定位

③十四年抗战观点更能使中国共产党的中流砥柱作用得以完整呈现

④十四年抗战观点更能反映中国抗战在国际反法西斯战争史上的地位和作用

A ①②④ B ②③④ C ①②③④ D ①③④

25.蒋介石认为中共某一军事举动“东可威胁京畿(指南京),西可威胁武汉,南可阻碍长江运输,在战略上对于国民政府来说,是一个很大的顾虑”。此军事举动是指( )

A.皖南事变 B淮海战役 C.跃进大别山 D.渡江战役

二、材料题:(26题17分,27题18分,29题15分,共50分)

26题. 阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(17分)

材料一 地方察举与公府征辟,为东汉士人入仕之途。此两制皆起于西汉。两汉的察举制,大体可分为在先的“贤良”与后起的“孝廉”两大项。“贤良”所举大抵为现任之官,“孝廉”为孝子廉吏之称……与察举相辅并行的,尚有征辟制。

——引自《国史大纲》

材料二 汉末丧乱,魏武始基,军事仓卒,权立九品,盖以论人才优劣,为世族高卑。因此相沿,遂为成法,自魏至晋,莫之能改。……而举世人才,升降盖寡,徒以冯(凭)籍世资,……刘毅云“上品无寒门,下品无士族”者也。

——自《宋书•恩幸传》

材料三 大唐贡士之法,多循隋制:其常贡之料,有秀才,有明经,有时法,有书,有算。自京师、郡、县,皆在学焉。

——引自《通典•选举•历代制下》

材料四 科目者,沿唐、宋之旧,而稍变其试士之法,专取四子书及易、书、诗、春秋、礼记五经命题试士。盖太祖与刘基所定。其文略仿宋经义,然代古人语气为之,体用排偶,谓之八股,通谓之制义。

——选自《明史》卷七十《选举二》

请回答:

(1)据以上材料指出我国古代不同时期的选官制度(4分),并说明选官标准的发展变化(4分)

(2)试从社会发展角度分析这种变化的原因。(8分)

(3)上述材料对今天的干部选拔有何启示?(1分)

27题【原创】19世纪末至20世纪初,面对严重民族危机,中国人开始探索民族复兴之路。阅读材料回答(18分)

材料一 ……《春秋》,分据乱、升平、太平三世。据乱则内其国,君主专制世也;升平则立宪法,定君民之权之世也;太平则民主,平等大同之世也。孔子岂不欲直至太平大同哉?时未可则乱反甚也。。盖今日由小康而大同,由君主而至民主,正当过渡之世,孔子所谓升平之世也,万无一跃超飞之理, 凡君主专制、立宪、民主三法,必当一一循序行之,若紊其序,则必大乱。……夫革命非一国之吉祥善事也,今日.加以枪炮之烈 ,是使四万万之同胞,死其半也.……何谓中国革命?内乱相残,必至令外人得利也。

——摘录康有为《答南北美洲诸华商论中国只可行立宪不可行革命书》1902年

材料二 我中国今日不可不革命,我中国今日欲脱满洲人之羁缚,不可不革命;我中国欲独立,不可不革命;我中国欲与世界列强并雄,不可不革命;我中国欲长存于二十世纪新世界上,不可不革命;我中国欲为地球上名国、地球上主人翁,不可不革命 ------邹容:《革命军》(1903年)

“长素(即康有为——引者注)以为中国今日之人心,公理未明,旧俗俱在,革命以后,必将日寻干戈,偷生不暇,何能变法救民,整顿内治!……然则公理之未明、即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之.革命非天雄大黄之猛剂,而实补泻兼备之良药矣.”

——章太炎:《驳康有为论革命书》(1903年)

材料三 革命与改良都是近代中国社会各阶层探索国家生存发展出路,实现民族复兴的主要手段。有人据此图示革命、改良、民族复兴三者间的关系(见下图)。

改良

民族复兴

革命

太平天国

辛亥革命

义和团运动

清末新政

戊戌变法

洋务运动

——改编自张福运《对中国近代史上革命与改良的再认识——民族复兴的视角》

(1)材料一中康有为认为中国“只可行立宪不可革命”的理由有哪些?(6分))

(2)材料二中两位作者认为革命的理由?(6分)

(3)运用中国近代史有关史实,对革命、改良与民族复兴间的关系进行探讨。(说明:可以针对革命、改良、民族复兴三者间的关系进行论证,也可以进行修改、补充、否定或提出新观点,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确。)(6分)

28题【原创】阅读材料回答(15分)

材料一 修辞者不求大才,明经者不问大旨。师道既废,文风益浇;诏令虽繁,何以戒劝?士无廉让,职此之由。其源未澄,欲波之清,臣未之信也。傥国家不思改作,因循其弊,官乱于上,风坏于下,恐非国家之福也。

————(《范文正公集》卷七《奏上时务书》)

材料二 固邦本者,在乎举县令,择郡守,以救民之弊也;厚民力者,在乎复游散,去冗僭,以阜时之财也;重名器者,在乎慎选举,敦教育,使代不乏材也;备戎狄者,在乎育将材,实边郡,使夷不乱华也……

————(《范文正公集》卷八《上执政书》)

材料三 夫善国者,莫先育才;育才之方,莫先劝学;劝学之要,莫尚宗经。宗经则道大,道大则才大,才大则功大。……如能命试之际,先之以六经,次之以正史,该之以方略,济之以时务,使天下贤俊翕(xi)然修经济之业,以教化为心,趋圣人之门,成王佐之器。十数年间,异人杰士必修穆穆于王庭矣。

————(《范文正公集》卷九《上时相议制举书》)

请回答:

(1) 材料一反映了北宋什么问题?由此产生了什么后果?(不得照抄原文)(4分)

(2)依据材料二概括范仲淹的改革思想。(不得照抄原文)(4分)

(3)依据材料三及所学知识,指出范仲淹的教育思想相对于传统的教育思想发生了什么重大变化?为什么?(7分)

历 史 参 考 答 案

一、选择题(50分,每小题2分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

答案

A

D

C

B

C

B

C

D

A

A

A

D

D

题号

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

答案

B

D

C

B

C

C

D

B

A

A

C

C

二、材料题(50分,26题17分,27题18分,28题15分)

26题(17分)

(1)制度:两汉察举制;魏晋九品中正制; 隋唐科举制;明朝八股取士。(4分)变化:察举制以德行为标准,九品中正制以门第为标准,科举制以学识能力为标准,八股取士以呆板空洞的八股文为标准。 (4分)

(2)原因:两汉时期,为适应专制主义中央集权封建国家统治的需要。魏晋时期,世家大族控制着中央和地方大权,形成了门阀制度。唐朝时期,士族门阀衰落,庶族地主兴起,魏晋以来重门第的九品中正制无法维持。明清时期,封建社会由盛转衰,统治者严厉控制士人思想。(8分)

(3)启示:把德放在首位,德才兼备; 推荐与考试相结合,杜绝不正之风。(1分)

27题(18分)

(1)立宪是循序渐进的;革命导致国家灾难;革命导致外国干涉(6分)

(2)革命可以摆脱满洲贵族的统治;可以使中华民族获得独立和成为世界强国;

革命可以明公理革旧俗(6分)

(3)(6分)评分说明:

论证

修改、补充、否定或提出新看法

一等

(6~4分)

①对民族复兴的含义和三者间的关系阐述明确,逻辑严密。

②准确、充分运用中国近代史史实。

①观点明确,理由充分。

②能够准确、充分运用中国近代史史实予以说明,逻辑严密。

二等

(4~2分)

①对革命、改良、民族复兴三者间的关系有一定认识,逻辑关系较清楚。

②能够运用中国近代史史实。

①观点明确,理由较充分。

②诣够运用中国近代宾史实予以说明,逻辑关系较清楚。

三等

(2~0分)

①对革命、改良、民族复兴三者间的关系认识不清或没有认识,逻辑关系不清。

②运用中国近代史史实不够准确或不能够运用史实。

①观点不明确,缺少论证。

②运用中国近代史史实不够准确,逻辑关系不清。

28题(15分)

(1) 文风、学风不正,导致通过科举做官的人“士无廉让”“官乱于上,风坏于下”的吏治腐败问题。(4分)

(2) 稳固国本,慎选县令、择郡守;积聚民力,减少冗官,减轻民力;谨授官职,慎重选举,注重教育;防备外敌,培育将材,充实边郡。(4分)

(3) 变化:学校教育以儒家经典作为主要教学内容,但同时也要重视实学教育;人才的选拔不仅要具有“王佐之器”,更要掌握一些专业知识,能够经世济民。(4分)

原因:宋代科学技术及生产力的迅速发展。(3分)