- 95.50 KB

- 2021-05-21 发布

www.ks5u.com

宁江区实验高级中学高—年级第—次阶段考试

历史

一、选择题

1.史书载:“谱碟不立,则传久而失宗。”与此相关的制度是

A. 禅让制

B. 宗法制

C. 分封制

D. 世袭制

【答案】B

【解析】

【详解】谱牒是记述氏族或宗族世系的书籍,宗法制强调血缘关系,材料谱牒和宗都是宗法制的体现,B正确;禅让制是原始社会后期实行的首领让位制度,A错误;分封制是地方制度,是宗法制的外在表现,C错误;世袭制是王位继承的制度,D错误。

【点睛】家谱是宗法制的体现。宗法制对现在的影响是考试重点。

2.根据西周的宗法制和分封制,形成天子、诸侯、卿大夫、士等各级宗族贵族组成的金字塔式等级制机构。各个等级之间的相互关系,既是大小宗关系,也是上下级关系。这主要体现了西周时期

A. 家国一体的政治

B. 中央集权的建立

C. 宗室血缘的亲疏

D. 等级森严的统治

【答案】A

【解析】

【详解】西周时期实行分封制,该制度是依靠血缘关系的宗法制维系。天子和诸侯在国的层面属于君臣关系,在家的层面属于兄弟关系,体现出了家国一体的政治理念,A正确;先秦时期统治集团尚未实现权力的高度集中,B错误;宗室血缘的亲疏仅仅是宗法制的特点,C错误;等级森严的统治仅仅属于分封制的特点,D错误。

【点睛】分封制的特点是家国一体。国的层面属于君臣关系,在家的层面属于兄弟关系。

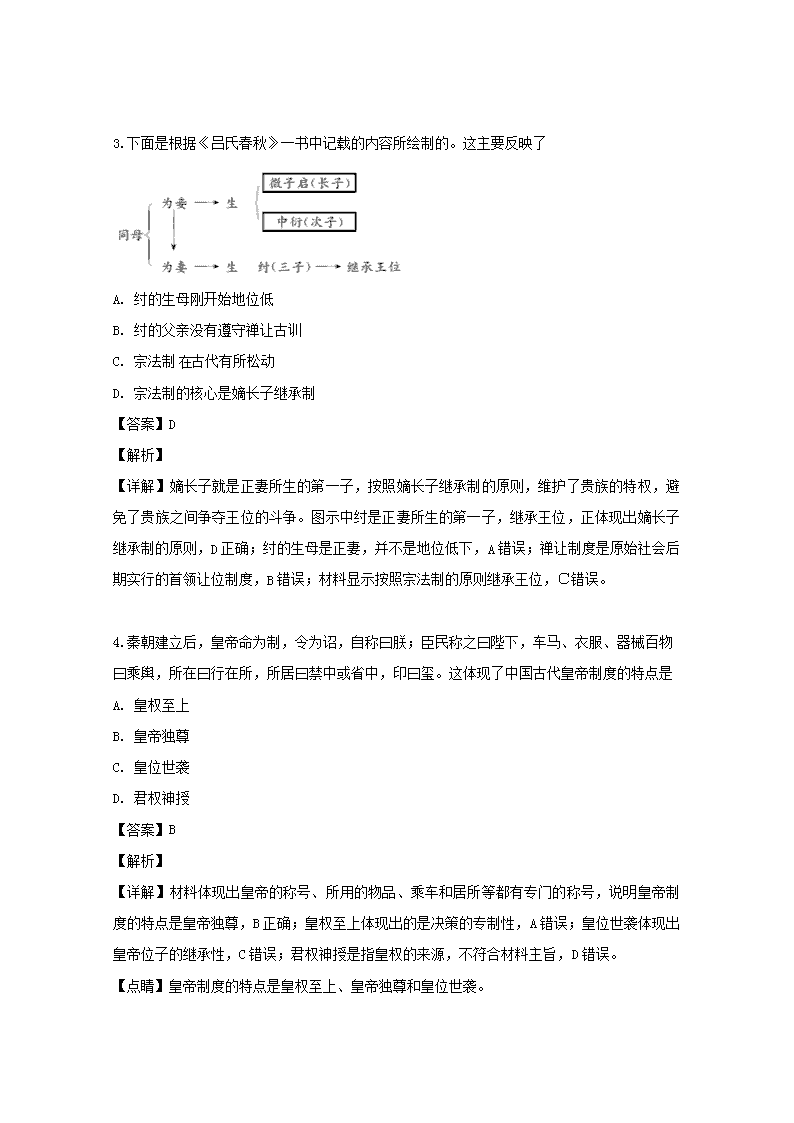

3.下面是根据《吕氏春秋》一书中记载的内容所绘制的。这主要反映了

A. 纣的生母刚开始地位低

B. 纣的父亲没有遵守禅让古训

C. 宗法制古代有所松动

D. 宗法制的核心是嫡长子继承制

【答案】D

【解析】

【详解】嫡长子就是正妻所生的第一子,按照嫡长子继承制的原则,维护了贵族的特权,避免了贵族之间争夺王位的斗争。图示中纣是正妻所生的第一子,继承王位,正体现出嫡长子继承制的原则,D正确;纣的生母是正妻,并不是地位低下,A错误;禅让制度是原始社会后期实行的首领让位制度,B错误;材料显示按照宗法制的原则继承王位,C错误。

4.秦朝建立后,皇帝命为制,令为诏,自称曰朕;臣民称之曰陛下,车马、衣服、器械百物曰乘舆,所在曰行在所,所居曰禁中或省中,印曰玺。这体现了中国古代皇帝制度的特点是

A. 皇权至上

B. 皇帝独尊

C. 皇位世袭

D. 君权神授

【答案】B

【解析】

【详解】材料体现出皇帝的称号、所用的物品、乘车和居所等都有专门的称号,说明皇帝制度的特点是皇帝独尊,B正确;皇权至上体现出的是决策的专制性,A错误;皇位世袭体现出皇帝位子的继承性,C错误;君权神授是指皇权的来源,不符合材料主旨,D错误。

【点睛】皇帝制度的特点是皇权至上、皇帝独尊和皇位世袭。

5.秦始皇统一六国后设之为副丞相,掌图籍秘书,受公卿奏事,主律令司法,是为秦代中央决策、执法的显要管理。该官吏的职称为

A. 郡守

B. 御史大夫

C. 太尉

D. 公卿

【答案】B

【解析】

【详解】秦朝三公中御史大夫属于副丞相,协助丞相处理政事,并负责监察百官,B正确;郡守属于地方最高行政长官,A错误;太尉负责军事,秦始皇从来没有设置过,C错误;公卿属于三公之下的官僚机构,D错误。

6.柳宗元在《封建论》中日:“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情私也,私其一己之威,私其尽臣畜(属)于我也。然而公天下之端自秦始。”据此,柳宗元认为

A. 郡县制度优于分封制

B. 秦始皇实现统一的真正原因

C. 应公平公正选用人才

D. 君主专制中央集权存在弊端

【答案】A

【解析】

【详解】材料中柳宗元认为秦朝革除分封制,推行郡县制,促使“公天下之端自秦始”。显然是说明郡县制度优于分封制,A正确;材料不是分析秦朝统一的历史原因,B错误;材料分析的是地方制度问题,不是选官制度,C错误;材料不是分析君主专制中央集权存在弊端问题,是说明郡县制的优越性,D错误。

【点睛】郡县制改变了以血缘关系为纽带形成国家政治结构的局面(改变了世官制将官职限定在贵族范围内的局面);是官僚政治取代贵族政治的重要标志。

7.汉武帝在位54年间,先后用相13人,其中多人被免职或处死。汉武帝还特意从身份低微的士人中破格选用人才,参与国家政治中枢的主要决策。由此可知,汉武帝时期

A. 中央集权得到了加强

B. 中枢机构人员变化利于加强君主专制

C. 丞相的犯罪率比较高

D. 身份比较低微的人才大多数都是贤臣

【答案】B

【解析】

【详解】“先后用相13人,其中多人被免职或处死”体现出汉武帝频繁换相,“从身份低微的士人中破格选用人才,参与国家政治中枢的主要决策”是建立中外朝的体现,这些措施体现出中枢机构人员变化,显然是加强君主专制的表现,B正确;材料中措施是加强君主专制,不是中央集权,A错误;材料中汉武帝频繁换相,并不是因为丞相犯罪率高,是加强君主专制的需要,C错误;身份比较低微的人才并不一定数都是贤臣,D错误。

8.唐太宗曾定下制度:“中书、门下及三品官人奏事,必使谏官、史官随之,有失则匡正,美恶必记之。”唐太宗定下这一制度的主要目的是

A. 三权分立,分化相权以加强君权

B. 提高谏官和史官地位

C. 以制度约束高层权力,减少失误

D. 规范官员的奏事程序

【答案】C

【解析】

【详解】材料“必使谏官、史官随之,有失则匡正”的意思是利用谏官、史官来监督官员,显然是利用制度约束高层权力,以减少失误,C正确;唐朝并不实行三权分立,A错误;材料中是利用谏官和史官来约束高官的权力,不是提高谏官和史官地位,B错误;规范官员的奏事程序不符合材料的主旨内涵,D错误。

9.李治安在《元代行省制的特点与历史作用》一文中说:“……无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。”这表明元代

A. 行省拥有大权,不再受中央节制

B. 行省制的实施加强了中央集权

C. 地方集权于中央,地方无自主权

D. 行省实行群官负责和集体议事

【答案】B

【解析】

【详解】据材料“……无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。”可知,朝廷总是在直接掌握某些基本权力的同时,借行省集权于中央,故行省制的实施加强了中央集权,B正确;据材料朝廷总是在直接掌握某些基本权力的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央,故A说法错误;据材料朝廷总是在直接掌握某些基本权力的同时,把相当一部分权力分寄于行省,由此推断行省有一定的权力,C错误;D与材料无关。

10.观察下面图片,对此解读正确的是

A. 秦朝开启中央集权制

B. 唐朝实行三省六部制度

C. 明朝废除了宰相制度

D. 宋代实行的“二府三司”

【答案】C

【解析】

【详解】明朝丞相制度被废除,六部只属于皇帝管理。图中六部只属于皇帝管理,内阁的出现可知是明朝废除了丞相制度,C正确;秦朝是三公九卿制度,A错误;三省六部制下是尚书、中书省和门下省,B错误;宋代二府三司是枢密院和中枢门下省,D错误。

【点睛】解答图示题一定要根据图中关键信息,找准题眼,本题的题眼是内阁,六部以及地方上的三司。由此可以判断出是明朝的机构。

11.有学者指出:“明代凡制诰命令诫敕之文曰夥,而礼典庶政之议,及事之关机密者,咸居(内阁)焉”,由内阁学士“用小票墨书”。这表明明朝内阁

A. 决策权力得到不断增强

B. 具有批答大臣奏章的票拟权

C. 致使中央官僚体系混乱

D. 提高了封建中央集权的程度

【答案】B

【解析】

【详解】由于丞相制度的废除,明朝皇帝给予内阁大臣票拟权,“用小票墨书”就是对于大臣的奏章进行票拟,B正确;内阁大臣参与决策,没有决策权,A错误;内阁大臣只是皇帝的顾问机构,并不是导致中央官僚体系混乱,C错误;内阁的出现是加强君主权力的体现,不是加强中央集权,D错误。

12.清代《黄巢经世文续编》中记载:“然寰中上谕,有不曰内阁承发奉行者乎?寰中奏牍,有不曰内阁抄出者乎?六科领事,赴军机处乎?赴内阁乎?”这从侧面反映了

A. 清代内阁与军机处双轨辅政模式

B. 军机大臣上传下达没有实权

C. 雍正帝时内阁与军机处争权夺利

D. 军机处越来越不被皇帝重视

【答案】A

【解析】

【详解】“六科领事,赴军机处乎?赴内阁乎?”说明六部奏事是上奏内阁还是军机处,犹豫不决,说明清代内阁与军机处双轨辅政模式,导致六部奏事的矛盾,A正确;材料不是单纯说明军机大臣的实权问题,B错误;材料不能充分说明是雍正帝时内阁与军机处争权夺利,C错误;材料说明内阁与军机处同时拥有较大的权力,D错误。

13.梁启超在论述中国古代专制政治发展时说:“专制权稍薄弱,则有分裂,有分裂则有力征,有力征则有兼并,兼并多一次,则专制权高一度,愈积愈进。”由此可见,梁启超认为

A. 国家四分五裂是专制强化的根源

B. 中国专制呈现螺旋式的不断强化

C. 专制的强化扼杀了社会的创造力

D. 强化专制有利于保证国家的统一

【答案】D

【解析】

【详解】材料中说明分裂必将会导致统一,而“专制权高一度,愈积愈进”说明专制的统治有利于国家的统一,D正确;材料并不是说明国家四分五裂是专制强化的根源,A错误;材料也不是分析中国专制呈现螺旋式的不断强化,B错误;材料分析的是专制与国家统一的关系,不是说专制的强化扼杀了社会的创造力,C错误。

14.威尔斯称:“因希腊全国为山脉海臂割成多数小山谷,故诸城每不能征服他城”这说明古代希腊

A. 小国寡民城邦体制的特点

B. 众多港湾为工商业者提供便利

C. 地理环境有助于希腊平等观念形成

D. 无法实现统一的主要原因是地理环境所致

【答案】A

【解析】

【详解】古代希腊城邦典型的特点是小国寡民。材料“割成多数小山谷,故诸城每不能征服他城”说明古代希腊城邦小、民众少的特点,A正确;材料不是说明工商业发展的条件,B错误;希腊平等观念的形成与工商业发展有关,C错误;材料分析的是城邦的特点,不是说明无法实现统一的主要原因是地理环境所致,D错误。

15.在古代雅典,为了照顾上层平民在政治上要求,他又对任官标准进行大刀阔斧的改进,大大提高了工商业者的政治地位。从此,“贵族不值一钱,除非他同时是富人”。据此可知,这一改革

A. 突出了工商业者的主导地位

B. 促使平民阶级登上雅典民主政治顶峰

C. 完善了雅典民主的决策水平

D. 为雅典民主政治奠定坚实的阶级基础

【答案】D

【解析】

【详解】梭伦改革特点的是中庸,同时发展工商业,实行财产等级制度,这一改革为雅典民主政治奠定坚实的阶级基础,D正确;梭伦改革并不是突出了工商业者的主导地位,A错误;梭伦改革实行财产等级制度,平民并没有登上雅典民主政治顶峰,B错误;完善了雅典民主的决策水平不符合梭伦改革的内容和意义,C错误。

16.哈德罗这样评价梭伦:他相信,违背公正必然要扰乱公众的生活。个人要对自己的行为负责。于是,权威的根基就被摧毁了。其中的“权威的根基被摧毁”是指

A. 建立四百人议事会

B. 公民大会权力的有名无实

C. 废除了债务奴隶制

D. 按财产多寡划分公民等级

【答案】D

【解析】

【详解】梭伦改革之前贵族拥有政治的特权,实行按财产多寡划分公民等级制度之后,贵族依据世袭的特权被废除,D正确;四百人会议是民众参政的方式,A错误;公民大会一直是雅典最高决策机构,B错误;废除了债务奴隶制主要是针对平民,C错误。

17.他建构出的新部落制度不同于以往以地域作界线的行政区划,因为他知道雅典的贵族有着很大的地域性,这里的他是指

A. 梭伦

B. 伯利克里

C. 苏格拉底

D. 克利斯提尼

【答案】D

【解析】

【详解】克利斯提尼改革时期是按照地域划分十个选区,废除了原先按照部落选举方法,D正确;梭伦改革时期是按照血缘部落选举,A错误;伯利克里改革时期没有实行按照地域划分的行政选区做法,B错误;苏格拉底是思想家,没有针对雅典民主政治进行改革,C错误。

18.雅典民主政治的核心是广大公民直接参与,原则上公民都有权利决定和管理国家大事,通过选举担任各级政府官职。这一民主政治的进步性

A. 推动了雅典社会经济文化的发展

B. 使雅典民众都能积极参与国家事务

C. 限制了雅典所有贵族的世袭特权

D. 培养雅典公民自私及不理智的心理

【答案】A

【解析】

【详解】“公民都有权利决定和管理国家大事”“担任各级政府官职”的举措显然有利于调动民主参政的积极性,客观上推动了雅典社会经济文化的发展,A正确;“雅典民众都能积极参与国家事务”说法绝对,B错误;材料中的举措显然不能限制雅典所有贵族的世袭特权,C错误;这种方式显然不是培养雅典公民自私及不理智的心理,D错误。

19.下表为古希腊思想家苏格拉底被判处死刑的相关信息。据此可知,古代雅典

雅典公民总数

约4.2万人

陪审员

6000人

审判员

501人

陪审员及审判员的产生方式

抽签

表决形式

举手

程序

一审制

罪名

亵渎神灵和蛊感青年

A. 民主政治引发思想纷争

B. 司法审判规则遭到破坏

C. 民主范围具有了狭隘性

D. 司法实践具有一定的弊端

【答案】D

【解析】

【详解】依据材料表格中“陪审员及审判员的产生方式”“表决形式”“审判的方式”以及苏格拉底的罪名可知雅典的司法实践具有一定的弊端,D正确;表格并不能说明民主政治导致思想纷争,A错误;材料说明司法审判的弊端,并不是说司法审判规则遭到破坏,B错误;材料说的是司法审判的局限性,不是说明民主范围的狭窄,C错误。

20.《十二铜表法》第九表规定:立法者不得为个人利益立法,贪官污吏应受到严惩,任何人非经审判,不得被处死刑。这表明《十二铜表法》

A. 体现了条文之间的联系和一致性

B. 注重保护私有财产的不可侵犯

C. 限制了贵族随意解释法律的权力

D. 一定程度上保护了平民的利益

【答案】D

【解析】

【详解】材料“立法者不得为个人利益立法”说明该法律限制了贵族的特权,一定程度上保护了平民的利益,D正确;材料的信息并不能说明条文之间的联系和一致性,A错误;材料的主旨不是保护私有财产的不可侵犯,B错误;材料的信息并不是限制了贵族随意解释法律的权力,C错误。

21.只有拥有公民权或市民权的罗马公民才能享有法律的保护,至于在罗马居住的外国人以及罗马的臣民,他们是从来得不到司法保护的。罗马共和国中期,保护罗马市民权利的法律被称为

A. 习惯法

B. 《十二铜表法》

C. 公民法

D. 《民法大全》

【答案】C

【解析】

【详解】公民法适用的范围是罗马的公民,公民法不对“罗马居住的外国人”起作用,C正确;习惯法和《十二铜表法》是按照法律形式划分,A和B错误;《民法大全》是罗马法的汇编,D错误。

22.万民法中的理念有:宁可漏网一千,不可冤屈一人。提供证据的责任在陈述事实的一方,而非否认事实的一方。由此可知

A. 罗马法非常重视证据

B. 罗马法有力地维护了私人财产

C. 罗马法体现了平等原则

D. 古代罗马的法律条文比较繁琐

【答案】A

【解析】

【详解】“提供证据的责任在陈述事实的一方,而非否认事实的一方”体现出罗马法对于证据的重视,A正确;材料主要说明法律重视证据,并不是维护了私人财产,B错误;材料不是体现出平等的原则,主要是法律重视证据,C错误;材料并不是说明古代罗马的法律条文比较繁琐,D错误。

23.《民法大全》规定:奴隶和隶农必须无条件的服从主人;如果用手或棒子打断自由人的骨头,则应缴纳罚金三百阿司,如为奴隶,则为一百五十阿司。由此可见

A. 古代罗马法维护私有财产

B. 《民法大全》重视法律程序

C. 罗马法维护的是奴隶制度

D. 古代罗马崇尚自由与平等

【答案】C

【解析】

【详解】材料对于打断自由人和奴隶给予不同的罚金,体现出罗马法的阶级属性,就是维护奴隶制度,C正确;材料不是说明罗马法维护私有财产,A错误;重视法律程序不符合材料的主旨含义,B错误;崇尚自由与平等显然不符合材料中罗马法维护奴隶制度的主旨,D错误。

24.古罗马时代,精通民法是罗马市民获得荣誉的途径,学识渊博的法务官起草拟定喻令和诏书,法律的解释所产生的疑点需要等待法学家一言而决。这反映了古罗马

A. 法律内容的随意性

B. 法律活动具有专业性

C. 对法学理论的轻视

D. 万民法替代了公民法

【答案】B

【解析】

【详解】“法律的解释所产生的疑点需要等待法学家一言而决”说明罗马人并不是随意的依靠法律断案,而是灵活的依靠法学家的解释,体现出法律活动的专业性,B正确;材料中说明罗马人对法律的解释并不是随意的,A错误;材料明显是对法学家的重视,不是轻视,C错误;材料没有说明罗马法使用范围的问题,D错误。

25.罗马法不仅可以服务于奴隶社会,而且经过适当的改造之后,也可以服务于封建社会和资本主义社会,即使在今天的社会主义国家中,罗马法的基本精髓也在发挥着越来越大的影响。这说明

A. 近代国家制定的法制深受罗马法的影响

B. 古罗马法为资本主义发展提供法律依据

C. 罗马法的某些原则具有跨越时空的影响

D. 罗马法的实施维护和稳定了罗马的统治

【答案】C

【解析】

【详解】材料中说明罗马法对奴隶社会、封建社会、资本主义社会以及现代社会主义社会都有巨大影响,显然这里说的是罗马法的人人平等的理念和某些原则具有跨越时空的影响,C正确;材料不是单纯说明近代国家制定的法制深受罗马法的影响,A错误;材料也不是单纯说明古罗马法为资本主义发展提供法律依据,B错误;材料不是单纯说明罗马法的实施维护和稳定了罗马的统治,而是说明罗马法对当时社会和后来社会的影响。D错误。

二、非选择题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一 夫长吏多出于郎中、中郎,吏二千石子弟选郎吏,又以富訾,未必贤也,今则不然。累日以取贵,积久以致官,是以廉耻贸乱,贤不肖混淆,未得其真。臣愚以为使诸列侯、郡守、二千石各择其吏民之贤者,岁贡各二人以给宿卫,且以观大臣之能;所贡贤者有赏,所贡不肖者有罚。夫如是,吏二千石皆尽心于求贤,天下之士可得而官使也。

——摘编自董仲舒《举贤良对策》

材料二 今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故居上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟(当权者的亲属)也。同才之人先用者,非势家之子,则必为有势者之所念也。暨时有之,皆曲有故,慢主罔时,实为乱源,损政之道一也。

——摘自《晋书》

材料三 科举考试成为把各种信仰、种族、观念、家庭背景、经济利益不同的人与国家政治取向联结在一起的纽带,成了增强社会凝聚力和整合社会各种力量的黏合剂。庞大的中国拥有如此众多的民族和各种利益不同的集团、人群,不但没有向西欧那样分裂成众多小国而是不断走向统一,科举考试制度的凝聚作用不可忽视。

——摘编自杨光《科举考试拯救了中国》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代选官制度的名称并概括董仲舒对选官的主张。

(2)根据材料二,指出九品中正制度存在的问题。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明科举制度的积极影响。

【答案】(1)制度:察举制。主张:鼓励地方举荐人才,对举荐人才的人进行奖惩。

(2)存在的问题:中正官徇私舞弊;世家大族垄断仕途;扼杀人才;败坏社会风气。

(3)影响:促使个人与国家政治的价值取向趋于统一,扩大了统治基础;增强了社会凝聚力,有利于社会稳定;有利于国家统一。

【解析】

【详解】(1)制度:依据材料一“使诸列侯、郡守、二千石各择其吏民之贤者,岁贡各二人以给宿卫”和所学可知汉代实行的选官制度是察举制。主张:依据材料一“各择其吏民之贤者,岁贡各二人以给宿卫,且以观大臣之能”“所贡贤者有赏,所贡不肖者有罚”可知鼓励地方举荐人才,对举荐人才的人进行奖惩。

(2)存在的问题:依据材料二“非公侯之子孙,则当涂之昆弟(当权者的亲属)也”可知中正官徇私舞弊;依据材料二“非势家之子,则必为有势者之所念也”可知世家大族垄断仕途;依据材料二“暨时有之,皆曲有故,慢主罔时,实为乱源”和所学可知扼杀人才以及败坏社会风气。

(3)影响:依据材料三“增强社会凝聚力和整合社会各种力量的黏合剂”“不断走向统一”的信息和所学从个人与国家政治的价值取向、统治基础、社会凝聚力、社会稳以及国家统一等回答。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《十二铜表法》是以私法为核心内容的,其第四表家父权、第五表继承与监护、第六表所有权及占有、第七表房屋及土地以及散见于其他表中的一些规范,都是对于反映简单商品经济的民事法律关系的调整;它保有原始公社的遗俗,如死者没有遗嘱,又没有继承人,则财产归属父系的最近亲属继承。又如,故意伤人肢体而未能取得和解时,伤人者也应受到同样的伤害(第八表'伤害自己被保护人的保护者应交给地下神即予以证咒。

——摘编自中文百科线《十二铜表法》

材料二 公元212年,卡拉卡拉帝授予被征服地臣民市民资格,罗马帝国境内的所有外来自由人都获得罗马市民权之后,才逐渐取消了对罗马市民法主体的限制。罗马法的主体之所以如此狭隨,是与罗马早期落后的社会经济发展水平相适应的。

——摘编自谭建华《试论罗马法形式主义的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《十二铜表法》体现的法制特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出罗马法适用主体发生的变化,并分析变化的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,概括罗马法体现的精神。

【答案】(1)特点:简朴性;原始及野蛮性;神权迷信色彩。

(2)变化:由罗马共和国公民扩大到整个罗马帝国境内的自由民。原因:罗马版图的不断扩大;商品经济和贸易的发展;罗马公民平等意识的增强。

(3)精神:法治精神;契约自由精神;平等诚信精神。

【解析】

【详解】(1)特点:依据材料一“都是对于反映简单商品经济的民事法律关系的调整”可知简朴性;依据材料一“它保有原始公社的遗俗”可知是原始及野蛮性;依据材料一“伤害自己被保护人的保护者应交给地下神即予以证咒”可知具有神权迷信色彩。

(2)变化:依据材料二“罗马帝国境内的所有外来自由人都获得罗马市民权之后,才逐渐取消了对罗马市民法主体的限制”可知罗马法适用主体变化是由罗马共和国公民扩大到整个罗马帝国境内的自由民。原因:依据所学从万民法产生的背景围绕罗马版图的不断扩大、商品经济发展以及罗马公民平等意识增强等角度回答。

(3)精神:依据材料一“《十二铜表法》是以私法为核心内容的”可知是法治精神和契约自由精神;依据材料二“逐渐取消了对罗马市民法主体的限制”可知是平等诚信精神。

28.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐人沈既济说:“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,是以进士为士林华选,四方观听,希其风采。每岁得第之人,不浃旬而周闻天下。”

——摘编自韩国磐《隋唐五代史论集》

材料二 19世纪的英国史学家格罗特说过,权力过分集中于一人,就容易导致政治上的腐败。在古代雅典,除了将军和司库官之外,所有官吏均从年满30岁的公民中抽签选出。同时还规定,除十将军外,所有军政官吏,任期都是一年,不得连选连任。如公民大会的常设机构——五百人议事会,即由30岁以上的全体公民抽签选出;由6000名陪审员组成的公众法庭的选举办法也是抽签。

——摘编自陈德正《古雅典民主政治的特点浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两种选官制度的名称。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析雅典选官制度的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析隋唐时期与古代雅典选官制度的不同及原因。

【答案】(1)名称:九品中正制;科举制。

(2)特点:轮流执政(或抽签选出);公平公正;任期短;遵循多数原则。

(3)不同:隋唐时期的科举制是通过考试的方式选拔人才,服务于封建帝王;古代雅典是公民按财产的多寡抽签选举,服务于城邦。原因:地理环境因素的影响;经济基础的不同;政治制度的不同。

【解析】

【详解】(1)名称:据材料“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,……“可知,以门户为标准获取官位,是九品中正制;据材料“每岁得第之人,不浃旬而周闻天下”可知,材料反映的是科举制。

(2)特点:据材料“在古代雅典,除了将军和司库官之外,所有官吏均从年满30岁的公民中抽签选出。”可知,轮流执政、抽签选出;据材料“同时还规定,除十将军外,所有军政官吏,任期都是一年,不得连选连任……”可知,公平公正;任期短;据材料“19世纪的英国史学家格罗特说过,权力过分集中于一人,就容易导致政治上的腐败。”可知,遵循多数原则。

(3)不同:据材料“每岁得第之人,不浃旬而周闻天下”并结合所学可知,隋唐时期的选官制度是科举制,通过考试的方式选拔人才,服务于君主专制;据材料“在古代雅典,除了将军和司库官之外,所有官吏均从年满30岁的公民中抽签选出。”并结合所学可知,古代雅典是公民按财产的多寡抽签选举,服务于城邦民主政治。原因:本问可从地理环境因素的影响、经济基础的不同、政治制度的不同等角度回答。