- 445.50 KB

- 2021-05-21 发布

江苏省宿豫中学 2019-2020 学年高一上学期第三次月考试题

一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 4 分,共计 32 分,每小题只有一个选项符合题意。

1.下面哪一组单位属于国际单位制中的基本单位( )

A. m、N、kg B. kg、J、s C. m、kg、s D. m/s2、kg、N

【答案】C

【解析】

【详解】力学中的基本物理量有三个,它们分别是长度、质量、时间,它们的单位分别为

m、kg、s,所以 C 正确.

2.下列物理量在相加时不遵循平行四边形定则的有( )

A. 力 B. 速度 C. 位移 D. 质量

【答案】D

【解析】

【详解】矢量在相加时遵循平行四边形法则,标量在相加时不遵循平行四边形定则;

A. 力是矢量,相加时遵循平行四边形法则,选项 A 错误;

B. 速度矢量,相加时遵循平行四边形法则,选项 B 错误;

C. 位移矢量,相加时遵循平行四边形法则,选项 C 错误;

D. 质量标量,相加时不遵循平行四边形法则,选项 D 正确;

3.关于做直线运动的物体的速度和加速度的关系,以下结论正确的是( )

A. 物体的速度变化越快,加速度就越大 B. 物体的加速度增大,则速度也一定增大

C. 物体的速度变大,加速度也变大 D. 物体的加速度的方向,就是速度的方向

【答案】A

【解析】

【详解】A.加速度是速度的变化率,则物体的速度变化越快,加速度就越大,选项 A 正确;

B.当速度和加速度反向时,物体的加速度增大,速度减小,选项 B 错误;

C.物体的速度变大,加速度不一定变大,选项 C 错误;

D.物体的加速度的方向是速度变化的方向,不一定是速度的方向,选项 D 错误;

4.如图所示,小车放在水平地面上甲乙二人用力向相反方向拉小车,不计小车与地面之间的

摩擦力,下面说法正确的是( )

A. 甲拉小车的力和乙拉小车的力是一对作用力和反作用力

B. 小车静止时甲拉小车的力和乙拉小车的力是一对平衡力

C. 若小车加速向右运动表明小车拉甲的力大于甲拉小车的力

D. 若小车加速向右运动表明乙拉小车的力大于小车拉乙的力

【答案】B

【解析】

【详解】甲拉小车的力和乙拉小车的力是一对平衡力,选项 A 错误;小车静止时甲拉小车

的力和乙拉小车的力是一对平衡力,选项 B 正确;若小车加速向右运动,因为小车拉甲的

力和甲拉小车的力是一对作用和反作用力,故仍然是相等的,选项 C 错误;同理,若小车

加速向右运动,则乙拉小车的力还是等于小车拉乙的力,选项 D 错误;故选 B.

5.已知一些材料间动摩擦因数如下:质量为 10kg 的物块放置于水平面上,现用弹簧秤水平

方向匀速拉动此物块时,读得弹簧秤的示数为 30N,则两接触面的材料可能是(取

)( )

A. 钢—钢 B. 木—木 C. 木—金属 D. 木—冰

【答案】B

【解析】

【详解】物体匀速运动时:F=f,滑动摩擦力为:f=FNμ=mgμ,联立解得:μ=0.3

A.钢—钢,与结论不相符,选项 A 错误;

B.木—木,与结论相符,选项 B 正确;

C.木—金属,与结论不相符,选项 C 错误;

D.木—冰,与结论不相符,选项 D 错误;

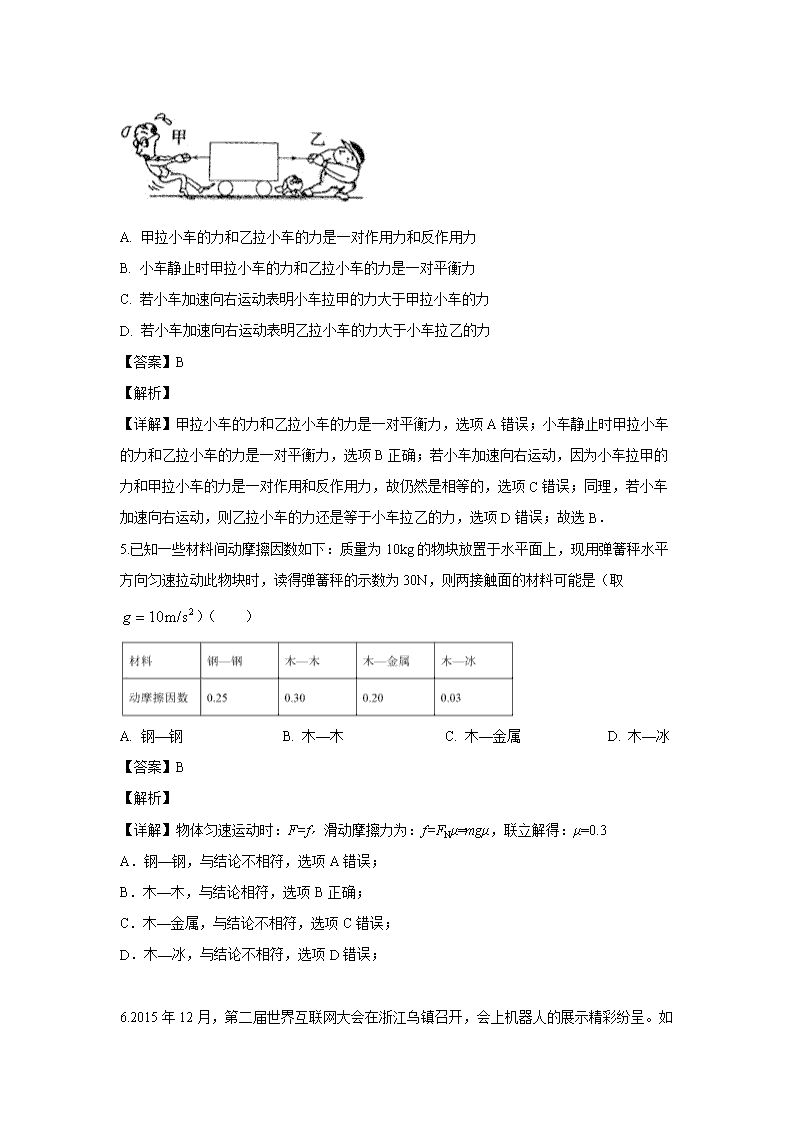

6.2015 年 12 月,第二届世界互联网大会在浙江乌镇召开,会上机器人的展示精彩纷呈。如

210m/sg =

图所示,当爬壁机器人沿竖直墙壁缓慢攀爬时,其受到的摩擦力( )

A. 大于重力 B. 小于重力 C. 等于重力 D. 与其跟

墙壁间的压力成正比

【答案】C

【解析】

【详解】由题意可知,机器人竖直方向受到重力与摩擦力,水平方向受到竖直墙壁的吸引力

与竖直墙壁对机器人的弹力,依据平衡条件可知,机器人受到的摩擦力大小等于重力.

A.大于重力,与结论不相符,选项 A 错误;

B.小于重力,与结论不相符,选项 B 错误;

C.等于重力,与结论相符,选项 C 正确;

D.与其跟墙壁间的压力成正比,与结论不相符,选项 D 错误;

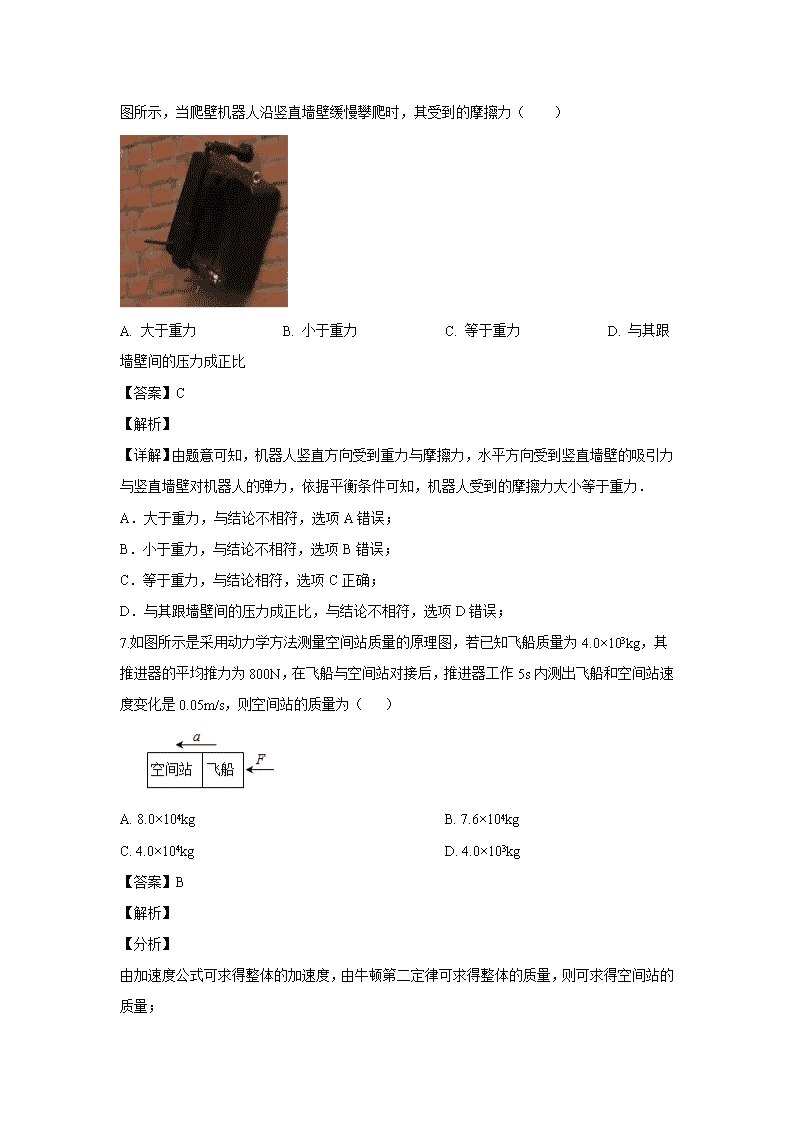

7.如图所示是采用动力学方法测量空间站质量的原理图,若已知飞船质量为 4.0×103kg,其

推进器的平均推力为 800N,在飞船与空间站对接后,推进器工作 5s 内测出飞船和空间站速

度变化是 0.05m/s,则空间站的质量为( )

A. 8.0×104kg B. 7.6×104kg

C. 4.0×104kg D. 4.0×103kg

【答案】B

【解析】

【分析】

由加速度公式可求得整体的加速度,由牛顿第二定律可求得整体的质量,则可求得空间站的

质量;

【详解】加速度: ,

由牛顿第二定律 可知,空间站的质量为:

,故 B 正确,ACD 错误.

【点睛】牛顿第二定律的应用中要注意灵活选取研究对象,并注意在公式应用时的同体性,

即公式中的各量均为同一物体所具有的.

8.如图,某人用定滑轮拉一重物,当人向右跨出一步后,人与重物仍保持静止,则( )

A. 地面对人的摩擦力变大

B. 地面对人的摩擦力不变

C. 人对地面的压力不变

D. 人对地面的压力减小

【答案】A

【解析】

【详解】以物体为研究对象,根据平衡条件分析可知,绳子的拉力大小等于物体的重力,没

有变化。人受重力、支持力、拉力和静摩擦力处于平衡,受力如图。

设拉力与竖直方向的夹角为 θ,根据共点力平衡得:f=Tsinθ,Tcosθ+N=mg,当人拉着绳向

右跨出一步后人和物保持静止,θ 增大,T 不变,则静摩擦力 f 增大,支持力 N 增大,根据

牛顿第三定律,人对地面的压力增大。

A.地面对人的摩擦力变大,与结论相符,选项 A 正确;

B.地面对人的摩擦力不变,与结论不相符,选项 B 错误;

C.人对地面的压力不变,与结论不相符,选项 C 错误;

D.人对地面的压力减小,与结论不相符,选项 D 错误;

二、多项选择题:共 4 个小题,每小题 5 分,共计 20 分,每个选择题有多个选项符合题意。

2 20.05 / 0.01 /5

va m s m st

∆= = =∆

( )F M m a= +

3 4800 4.0 10 7.6 100.01

FM m kg kg kga

= − = − × = ×

全部选对的得 5 分,选对但不全的得 2 分,选错或不选的得 0 分。

9.如图所示为甲、乙两物体运动的 x-t 图像,则下列说法正确的是()

A. 甲物体做曲线运动

B. 在 t1 时间内甲的路程大于乙的路程

C. 在 t1 时间内两物体平均速度相等

D. 相遇时,甲的速度大于乙的速度

【答案】CD

【解析】

【详解】位移时间图象只能描述正反两个方向上的运动,即直线运动,可知,甲做加速直线

运动,A 错误;在 时间内甲、乙通过的位移相等,两个物体都做单向直线运动,所以通过

的路程相等,B 错误;在 时间内两物体的始末位置相同,即位移相同,故平均速度相等,

C 正确;图线的斜率表示速度,则相遇时,甲的速度大于乙的速度,D 正确.

10.如图所示,质量为 m 的物体放在水平桌面上,在与水平方向成 θ 角的拉力 F 作用下加速

运动.已知物体与桌面间的动摩擦因数为 μ,下列判断正确的是( )

A. 物体受到的摩擦力大小为 Fcosθ

B. 物体受到的摩擦力大小为 μmg

C. 物体对地面的压力大小为 mg

D. 物体受到地面的支持力大小为 mg-Fsinθ

【答案】D

【解析】

【详解】对物体受力分析,如图所示:

1t

1t

A、B、物体做加速运动,物体受到的滑动摩擦力为 f=μN=μ(mg-Fsinθ),故 A、B 错误;

C、D、支持力由竖直方向的平衡有: ,可得 ,而物

体对地面的压力与地面对物体的支持力是作用力与反作用力,则压力为

,故 C 错误,D 正确;

11.如图所示,一条不可伸长的轻绳绕过光滑的轻质定滑轮分别与物块 A、B 相连,细绳两部

分分别处于水平和竖直状态,桌面光滑,物块 A 和 B 的质量分别为 M 和 m,重力加速度为

g。现将系统由静止释放,在 B 落地前,下列判断正确的是( )

A. 轻绳的张力为 mg

B. 物体 B 下降时处于超重状态

C. 物体 B 下降的加速度大小为

D. 物体 A 对桌面的压力的大小等于桌面对 A 的支持力的大小

【答案】CD

【解析】

【详解】ABC.对 B,由牛顿第二定律得:mBg-T=mBa,同理,对 A 有:T=mAa 解得:

, ,因此,物体 B 下降时处于失重状态,故 AB 错误,C 正确;

D.物体 A 对桌面的压力与桌面对 A 的支持力是一对作用力和反作用力,故大小相等,故 D

正确;

12.倾角为 α、质量为 M 的斜面体静止在水平桌面上,质量为 m 的木块静止在斜面体上.下

列结论正确的是( )

sinN F mgθ+ = sinN mg F θ= −

sinN N mg F θ−′ = =

( )/mg M m+

mga M m

= +

MmgT mgM m

= + <

A. 木块受到的摩擦力大小等于 mgcosα

B. 斜面体对木块 作用力大小等于 mg

C. 斜面体受到 4 个力的作用

D. 桌面对斜面体的支持力大小等于(M+m)g

【答案】BCD

【解析】

【详解】A.先对木块 m 受力分析,受重力、支持力和静摩擦力,根据平衡条件,有:

f=mgsinα…①

N=mgcosα…②

故 A 错误;

B.斜面体对术块的作用力与木块的重力二力平衡,大小相等,为 mg,故 B 正确;

CD.对 M 和 m 整体受力分析,受重力和支持力,二力平衡,故桌面对斜面体的支持力为

(M+m)g,静摩擦力为零,所以斜面体受到:重力、m 对斜面体的压力、摩擦力和地面的

支持力,共 4 个力,故 CD 正确;

三、简答题:本题共 1 个小题,每空 3 分,共计 12 分。请将解答填写在答题卡相应位置。

13.用图甲所示装置探究物体的加速度与力的关系.实验时保持小车(含车中重物)的质量 M 不

变,细线下端悬挂钩码的总重力作为小车受到的合力 F,用打点计时器测出小车运动的加速

度 a.

(1)关于实验操作,下列说法正确的是________.

的

A.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行

B.平衡摩擦力时,在细线的下端悬挂钩码,使小车在线的拉力作用下能匀速下滑

C.每次改变小车所受的拉力后都要重新平衡摩擦力

D.实验时应先接通打点计时器电源,后释放小车

(2)图乙为实验中打出纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的 5 个计数

点 A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有 4 个点迹未标出,测出各计数点到 A 点间的

距离.已知所用电源的频率为 50 Hz,打 B 点时小车的速度 vB=________ m/s,小车的加速度

a=________ m/s2.

(3)改变细线下端钩码的个数,得到 a-F 图象如图丙所示,造成图线上端弯曲的原因可能是

________.

【答案】 (1). AD (2). 0.32 0.93 (3)随所挂钩码质量 m 的增大,不能满足

M≫m.

【解析】

【详解】(1)A、调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行,否则拉力不会等于

合力,故 A 正确;B、在调节模板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,不应悬挂钩码,

故 B 错误; C、由于平衡摩擦力之后有 Mgsinθ=μMgcosθ,故 tanθ=μ.所以无论小车的质量

是否改变,小车所受的滑动摩擦力都等于小车的重力沿斜面的分力,改变小车质量即改变拉

小车拉力,不需要重新平衡摩擦力,故 C 错误; D、实验开始时先接通打点计时器的电源

待其平稳工作后再释放木块,而当实验结束时应先控制木块停下再停止打点计时器,故 D

错误;故选 A.

(2)已知打点计时器电源频率为 50Hz,则纸带上相邻计数点间的时间间隔为

T=5×0.02s=0.10s.根据△x=aT2 可得:xCE-xAC=a(2T)2,小车运动的加速度为

,B 点对应的速度: .

(3)随着力 F 的增大,即随所挂钩码质量 m 的增大,不能满足 M>>m,因此曲线上部出现弯

曲现象.

四、计算题:本题共 3 小题,共计 38 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的

演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单

位。

14.如图所示, OA、OB、OC 三段轻质细绳将重为 G 的物体悬挂起来处于静止状态. 其中绳 OA

2

2 0.93m/s4

CE ACx xa T

−= = 0.32m/s2

AC

B

xv T

= ≈

与竖直方向的夹角为 θ,OB 绳水平。求 OA、OB 绳对结点 O 的拉力各是多大?

【答案】 FB=Gtanθ

【解析】

【详解】对结点 O 受力分析,如图所示

设绳 OA、OB 对结点 O 的拉大小力分别为 FA 和 FB.则有:

FAsinθ=FB

FAcosθ=G

得 OA 绳对结点 O 的拉力大小为:

OB 绳对结点 O 的拉力大小为:

FB=Gtanθ

15.质量 m=20kg 的物体,在大小恒定的水平外力 F 的作用下,在水平面上做直线运

动.0—2s 内 F 与运动方向相反,2—4s 内 F 与运动方向相同,物体运动的速度—时间图象

如图所示.(g 取 10m/s2)求:

(1)0—2s 内物体运动的加速度 a1 的大小;

(2)4s 内物体位移 大小;

(3)物体与水平面间的动摩擦因数 μ.

【答案】(1)5m/s2;(2)8m;(3)0.2.

的

A

GF cosθ=

A

GF cosθ=

【解析】

【详解】(1)由图像可得:0—2s 内物体运动 加速度 ;

(2)4s 内的位移为图像的面积: ;

(3)0—2s 内: ; 2—4s 内: ;

,解得: .

16.一个质量为 2kg 的物体置于光滑的水平面上,受到一水平拉力 F 作用从静止开始出发,

经 2s 速度增加到 取 求:

(1)拉力 F 大小?

(2)若撤去力 F,改用大小与 F 相同、方向竖直向上的力 F 来提升这个物体,物体的加速

度为多大?

(3)若用第 问中的 F 来提升这个静止的物体,作用 4s 后撤去 F,物体离水平面的最大

高度是多少?

【答案】(1)24N(2) (3)

【解析】

【详解】(1)加速度: ,由牛顿第二定律得:

;

(2)由牛顿第二定律得: ,解得 ;

(3)物体在拉力作用下上升的高度: ;

撤去拉力时物体的速度为: ;

接下来物体做匀减速直线运动,速度为零时上升的高度: ;

上升的最大高度为: ;

的

的

2

1 5m/sva t

∆= =∆

1 1( 2 10 2 2)m=8m2 2x = × × − × ×

1F mg maµ+ = 2

2 1m/sva t

∆= =∆

2F mg maµ− = 0.2µ =

24 / .m s g 210 / .m s

( )2

22 /m s 19.2m

224 12 /2

va m st

∆= = =∆

2 12 24F ma N= = × =

F mg ma′− = ′ 22 /a m s′ =

2 2

1

1 1 2 4 162 2h a t m= ′ = × × =

2 4 8 /v a t m s= ′ = × =

2 2

2

8 3.22 2 10

vh mg

= = =×

1 2 16 3.2 19.2H h h m= + = + =