- 768.00 KB

- 2021-05-21 发布

主题三 厚德载

物

——

趋时更新的古代儒家思想

-

2

-

-

3

-

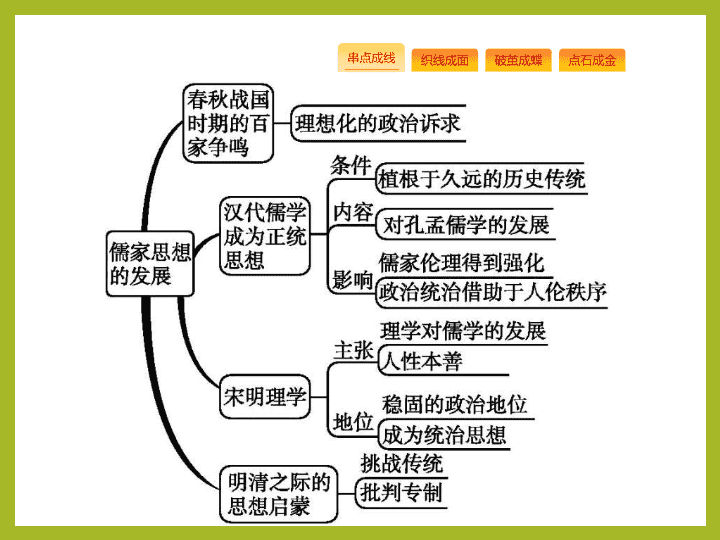

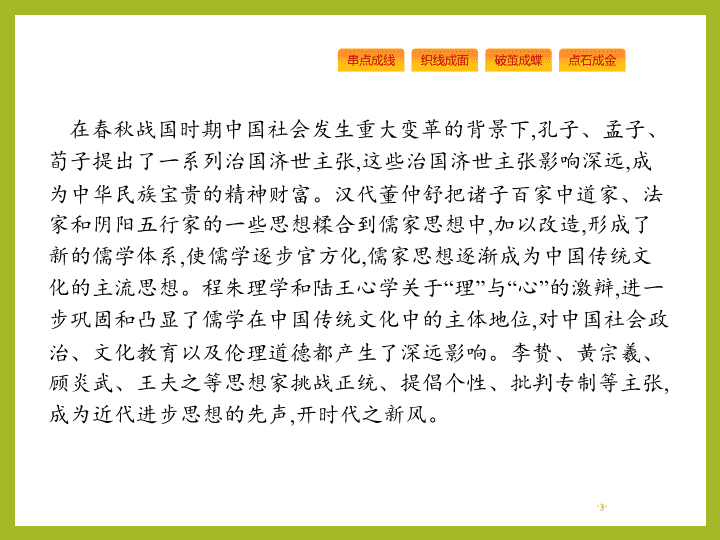

在春秋战国时期中国社会发生重大变革的背景下

,

孔子、孟子、荀子提出了一系列治国济世主张

,

这些治国济世主张影响深远

,

成为中华民族宝贵的精神财富。汉代董仲舒把诸子百家中道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中

,

加以改造

,

形成了新的儒学体系

,

使儒学逐步官方化

,

儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流思想。程朱理学和陆王心学关于

“

理

”

与

“

心

”

的激辩

,

进一步巩固和凸显了儒学在中国传统文化中的主体地位

,

对中国社会政治、文化教育以及伦理道德都产生了深远影响。李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家挑战正统、提倡个性、批判专制等主张

,

成为近代进步思想的先声

,

开时代之新风。

-

4

-

一

二

三

一、儒学官方化

——

从百家争鸣到独尊儒术

1

.

先秦时期儒家思想的特点

(1)

都谈论了

“

人性

”,

即人性是什么。孔子的

“

仁

”

包含了对人性的看法

,

孟子提出

“

性本善

”

说

,

荀子提出

“

人之性恶

”

。

(2)

都主张以德、礼治国。孔子提倡

“

为政以德

”,

孟子要求统治者

“

以德服人、争取民心

”,

荀子认为治国应以

“

礼教

”

为主、礼法并施。

(3)

先秦儒家思想用人性论论证统治的合理性

,

即以

“

德

”“

礼

”

治国

,

主张人应该先

“

仁义

”

后

“

礼

”,

达到这个境界才有

“

德

”

。

-

5

-

一

二

三

-

6

-

一

二

三

二、儒学世俗化

——

适时应变的宋明理学

1

.

宋代的儒学复兴运动

(1)

原因和条件

:

①

政治上

,

巩固统治的需要

:

经历唐末五代的分裂动荡后

,

社会上纲常松弛

,

道德式微

(

传统伦理道德遭到破坏

),

不利于国家大一统。宋朝统一政局后

,

为巩固统治

,

整顿人心

,

统治者重文轻武

,

倡导尊儒读经

;

同时

,

科举制度逐渐完善

,

文化政策相对宽松

,

也有利于儒学的发展。

②

物质、科技条件

:

宋朝建立后

,

农业、手工业、商业迅速发展

,

科学文化取得巨大成就。理学对自然及社会规律的思考

,

正是宋代科学文化发展的必然结果。

-

7

-

一

二

三

③

思想史自身的发展进程

:

宋代儒学家既继承了儒学道统

,

又抛弃汉唐学者师古泥古的学风

,

敢于独立思考

,

大胆立论

,

吸收了佛、道的思想来阐释儒学。

④

儒学家自身的反思

:

为了与佛道思想相抗衡

,

北宋五子

(

周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐

)

将儒家的忠、孝、节、义提升到了

“

天理

”

的高度

,

形成了一套囊括天人关系的严密思想体系

,

即理学

,

又称新儒学。

(2)

影响

:

在北宋新儒家的努力下

,

大开研习儒经义理之风

,

理学在儒学复兴运动中孕育而生。

-

8

-

一

二

三

2

.

宋明理学的特点

(1)

思辨化的儒学。宋代的理学家们认识到

,

儒学之所以会受到来自佛教和道教的挑战

,

其中一个主要的原因是儒学本身在形而上学的层面上存在着严重的不足。理学家们为了建立儒家的形而上学

,

他们一方面借鉴佛教和道家在哲学本体论方面的成果

,

一方面在传统儒学中寻找能够用来构筑哲学形而上学的因素。传统儒学经由理学家们的改造

,

道德信条式的理论体系终于变成以哲学形而上学作基础的哲学理论体系。

(2)

以伦理道德为核心的儒学。宋明理学家在儒学的伦理道德学说上

,

提出了一系列非常有逻辑层次的哲学范畴和理论结构。无论是各种各样的理学本体论、作为道德基础的人性论、

“

存理去欲

”

或

“

存心去欲

”

的修养论、

“

格物

”

或

“

格心

”

的认识论、成贤成圣的境界论、由修齐而治平的功能论

,

均是以伦理道德为核心内容。

-

9

-

一

二

三

(3)

融合佛、道的儒学。理学家们在批判佛教、道教的同时

,

又对其进行了借鉴吸收。理学家们以

“

辟异端

”

的态势激烈地反对佛教

,

但其自身的理论建构却又往往离不开自己所要反对的佛教的帮助。经过理学家们的

“

批判

”,

本来被视为

“

异端

”

的佛教的思想观念反而进入了中国正统学说的内部核心

,

儒、佛、道三家在中国文化中的地位

,

儒、道互补让位于儒、佛互补。同样

,

理学家们在批判道教的同时

,

也对其进行了吸收。

-

10

-

三、儒学时代化

——

明清之际的思想

启蒙

一

二

三

-

11

-

1

2

3

4

1

.(2017

北京海淀期中

,12)

孟子评述《春秋》云

:“

世衰道微

,

邪说暴行有作

,

臣弑其君者有之

,

子弑其父者有之

,

孔子惧

,

作《春秋》。

”

这说明孔子著《春秋》坚持

(

)

A.

以小见大

B

.

有闻必录

C.

惩恶劝善

D

.

述而不作

C

解析

本题主要考查春秋战国时期的百家争鸣。

A

、

B

两项与材料

“

孔子惧

”(

孔子对此很忧虑

)

不符

,

故错误

;

根据材料

“

世衰道微

,

邪说暴行有作

,

臣弑其君者有之

,

子弑其父者有之

,

孔子惧

”,

可知《春秋》坚持惩恶劝善的著作原则

,

故

C

项正确

;

材料说明孔子是有目的地写作

,

是

“

述而有作

”,

故

D

项错误。

-

12

-

1

2

3

4

2

.(2017

福建泉州二模

,24)

《春秋繁露》载

:“

天为君而覆露之

,

地为臣而持载之

;

阳为夫而生之

,

阴为妇而助之

;

春为父而生之

,

夏为子而养之。

”

该材料

(

)

A.

体现了道家

“

无为

”

的治国理念

B.

体现了儒学的民本思想

C.

强调了孔孟儒学的

“

仁爱

”

思想

D.

反映了中国古代人伦观念

D

解析

本题主要考查汉代儒学成为正统思想。材料内容未体现道家

“

无为

”

观念

,

故

A

项错误

;

材料内容强调君臣、夫妇、父子的关系

,

未体现儒学的民本思想

,

故

B

项错误

;

材料内容强调三纲

,

未强调

“

仁爱

”

思想

,

故

C

项错误

;

材料内容强调君为臣纲

,

夫为妻纲

,

父为子纲

,

反映了

“

三纲

”

的人伦观念

,

故

D

项正确。

-

13

-

1

2

3

4

3

.(2017

四川德阳三模

,26)

宋代理学家指出

,

孔子周游列国

,

颠沛流离

,

困厄万端

;

颜渊一箪食、一瓢饮

,

穷居陋巷

,

但他们化解了身处逆境引起的外感之忧

,

便自得其乐。这反映出宋代理学家

(

)

A.

重视人的内在完美

B.

反对人对物欲的追求

C.

强调对物理的探究

D.

忽视道德教化的作用

A

解析

本题主要考查宋明理学。根据材料

“

化解了身处逆境引起的外感之忧

,

便自得其乐

”,

可知宋代理学家重视人的内在完美

,

故

A

项正确

;

材料反映了宋代理学家在面对困境时注重内在的修养

,

但并不是反对外在物欲

,

故

B

项错误

;

材料强调内修而不是探究外在物理

,

故

C

项错误

;D

项与材料不符

,

且与史实不符

,

宋代理学家注重道德教化

,

故

D

项错误。

-

14

-

1

2

3

4

4

.(2017

吉林长春三模

,26)

《礼记

·

中庸》记载

:“

君子尊德性而道问学

,

致

(

学识

)

广大而尽精微

,

极高明而道中庸。

”

后世儒家真正达到

“

致

(

学识

)

广大而尽精微

”

的是

(

)

A.

提倡浩然之气的

儒家

B

.

宣扬君权神授的儒家

C.

主张格物致知的

儒家

D

.

践行经世致用的儒家

C

解析

本题主要考查宋明理学。提倡浩然之气的是孟子

,

其时儒学并没有发展到

“

致

(

学识

)

广大而尽精微

”

的地步

,

仍然是少数地主阶级知识分子的学问

,

故

A

项错误

;

宣扬君权神授的是董仲舒

,

其与

“

致

(

学识

)

广大而尽精微

”

无关

,

而是将儒学发展到神学

,

故

B

项错误

;

主张格物致知的是宋明理学家

,

其主张

“

穷理格物

”,

掌握天下之理

,

达到对普遍天理的认识

,

故

C

项正确

;

践行经世致用的是顾炎武

,

其主要思想是走出家门到实践中去求真知

,

力求解决国计民生的现实问题

,

与材料无关

,

故

D

项错误。