- 1.01 MB

- 2021-05-21 发布

湖北省荆州中学2019-2020学年

高一上学期期末考试

一、单项选择题

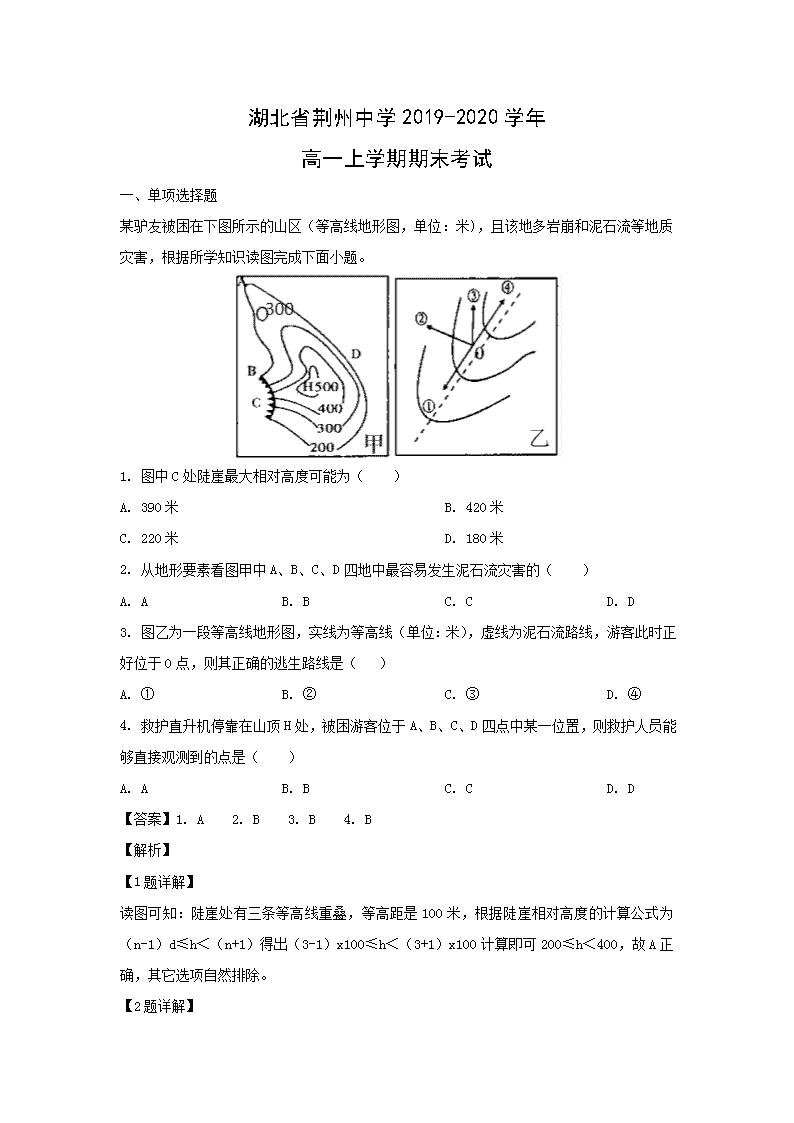

某驴友被困在下图所示的山区(等高线地形图,单位:米),且该地多岩崩和泥石流等地质灾害,根据所学知识读图完成下面小题。

1. 图中C处陡崖最大相对高度可能为( )

A. 390米 B. 420米

C. 220米 D. 180米

2. 从地形要素看图甲中A、B、C、D四地中最容易发生泥石流灾害的( )

A. A B. B C. C D. D

3. 图乙为一段等高线地形图,实线为等高线(单位:米),虚线为泥石流路线,游客此时正好位于O点,则其正确的逃生路线是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

4. 救护直升机停靠在山顶H处,被困游客位于A、B、C、D四点中某一位置,则救护人员能够直接观测到的点是( )

A. A B. B C. C D. D

【答案】1. A 2. B 3. B 4. B

【解析】

【1题详解】

读图可知:陡崖处有三条等高线重叠,等高距是100米,根据陡崖相对高度的计算公式为(n-1)d≤h<(n+1)得出(3-1)x100≤h<(3+1)x100计算即可200≤h<400,故A正确,其它选项自然排除。

【2题详解】

在等高线地形图上,把等高线向高处凸出的各点连接的线为谷线,故B位于谷线上,把等高线向低处凸出的各点连接的线为脊线,A位于脊线上,C处是断崖,D处等高线小于200米,应为平原。沟谷处为集水区域,易发生泥石流,故B正确。

【3题详解】

泥石流顺着山谷而下,故应沿垂直于谷地的山坡向上跑,据图②线符合,故B正确。其它选项自然排除。

【4题详解】

本题是通视问题,连接H到ABCD各点,中间没有地形凸起,且图示H到B地形上陡下缓,视线能直接看到,故B正确。H到A在脊线上,且中间有山顶阻挡视线,故A错。C在断崖的底部,无法看到。H到D等高线上疏下密,为凸坡阻挡视线,故D错。

下图为我国南方某小区域等高线地形图,图中等高距为100米,瀑布的落差为72米。据此完成下面小题。

5. 图中湖泊水位与山峰相对高度最接近( )

A. 280米 B. 290米

C. 322米 D. 352米

6. 关于瀑布的说法最可信的是( )

A. 冬季比夏季壮观很多 B. 落差受径流量控制

C. 冬季形成“冰瀑” D. 逐渐向湖泊退缩

【答案】5. B 6. D

【解析】

【5题详解】

读图可知:200米<湖泊水位<300米,瀑布的落差是72米且湖泊位于瀑布的上游,所以,272米<湖泊水位<300米,山峰的高度是580米,不难得出280<湖泊与山峰相对高度<308,所以B正确。

【6题详解】

由于湖泊的调节作用,冬夏季的径流量相差不大,所以A错误;落差主要是地形的影响,所以B错误;我国南方河流无结冰期,所以C错误;由于流水的侵蚀,瀑布向上游退缩,所以D正确。

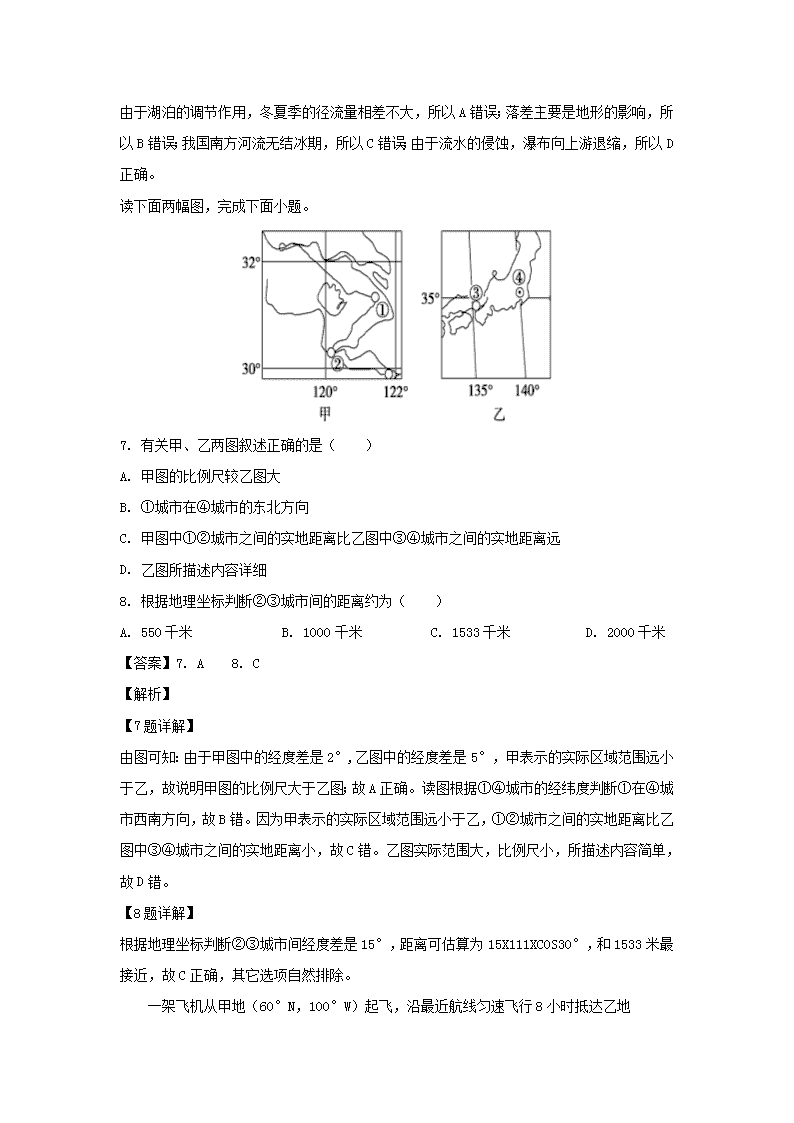

读下面两幅图,完成下面小题。

7. 有关甲、乙两图叙述正确的是( )

A. 甲图的比例尺较乙图大

B. ①城市在④城市的东北方向

C. 甲图中①②城市之间的实地距离比乙图中③④城市之间的实地距离远

D. 乙图所描述内容详细

8. 根据地理坐标判断②③城市间的距离约为( )

A. 550千米 B. 1000千米 C. 1533千米 D. 2000千米

【答案】7. A 8. C

【解析】

【7题详解】

由图可知:由于甲图中的经度差是2°,乙图中的经度差是5°,甲表示的实际区域范围远小于乙,故说明甲图的比例尺大于乙图;故A正确。读图根据①④城市的经纬度判断①在④城市西南方向,故B错。因为甲表示的实际区域范围远小于乙,①②城市之间的实地距离比乙图中③④城市之间的实地距离小,故C错。乙图实际范围大,比例尺小,所描述内容简单,故D错。

【8题详解】

根据地理坐标判断②③城市间经度差是15°,距离可估算为15X111XCOS30°,和1533米最接近,故C正确,其它选项自然排除。

一架飞机从甲地(60°N,100°W)起飞,沿最近航线匀速飞行8小时抵达乙地(60°N,80°E)。据此回答下面小题。

9. 飞机飞行航线( )

A. —直不变

B. 先向东北后向东南

C. 先向西北后向西南

D. 先向北后向南

10. 这架飞机若以同样的速度,沿60°N纬线飞行,抵达乙地大约需要( )

A. 8小时 B. 12小时

C. 16小时 D. 20小时

【答案】9. D 10. B

【解析】

【分析】

在地球上两点间的最短距离是过两点且以地心为圆心的大圆的劣弧。

【9题详解】

读题目可知,甲乙两地位于同一纬线60°N,且两条经线的经度和是180°,东西经度相对,正是两条相对的经线,所以两地的最短距离大圆的劣弧就是经线圈的劣弧,位于北半球,所以先向北飞,后朝南飞。故选D。

【10题详解】

一架飞机从甲地(60°N、100°W)起飞沿最近航线抵达乙地(60°N、80°E),该飞机是先沿100°W向北飞,到达北极点后再沿80°E向南飞,最后达到乙地(60°N、80°E);因此该飞机飞行的纬度数为:(90°-60°)×2=60°,因两地纬度相差1°,实地距离就相差111千米,则该飞机飞行的距离为:60°×111千米=6660千米,则该飞机速度为6660千米÷8小时≈833千米/小时.由纬线长=赤道长度×cosa°可得,60°纬线长=40000千米×cos60°=40000千米×0.5=20000千米;依据甲乙两地的经度,甲乙在同一个经线圈上,从甲地飞往乙地,飞机飞行了180°,即飞行了20000÷2=10000千米;由此可知,飞机以同样的速度,从甲地沿60°N纬线飞行抵达乙地,大约需要用时:10000千米÷833千米/小时≈12小时,B正确。故选B。

下图左图为吐鲁番露天地膜种植西瓜景观,右图为吐鲁番某温室大棚内“悬空西瓜”景观。“悬空西瓜”采用新型的吊蔓式栽培方法,西瓜藤蔓沿铁丝或绳子等向上生长。

据此完成下面小题。

11. 吐鲁番露天西瓜栽培育苗期采用地膜覆盖技术,主要作用是( )

A. 提高土壤肥力 B. 减轻低温冻害

C. 防止水土流失 D. 增强地面辐射

12. 与露天地膜种植的西瓜相比,该地温室大棚种植的“悬空西瓜”( )

A. 甜度更高 B. 果色较均匀

C. 果实更重 D. 果形较差

【答案】11. B 12. B

【解析】

【11题详解】

吐鲁番位于我国西北内陆地区,属于温带大陆性气候,气温的日较差和年较差大,低温冷害严重影响作物生长,露天西瓜栽培育苗期采用地膜覆盖技术,主要起到保温的作用,减轻低温冷害,故B正确。不能起到提高土壤肥力的作用,故A错,气候干旱降水少,少水土流失,故C错,增强保温作用,不能增强地面辐射,故D错。

【12题详解】

露天地膜种植的西瓜会有一面接触地表,少阳光照射,果色发浅,而在温室大棚里种植的“悬空西瓜”,受光均匀,果色一致,故B正确。温室里昼夜温差小,不利于糖分的积累,甜度会降低,故A错,对果实重量影响不大,故C错 ,因悬空种植,果形应较好,故D错。

城市热岛效应是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象,热岛强度是用城市和郊区两个代表性观测点的气温差值来表示。读“北京热岛强度四季平均日变化示意图”。完成下面小题。

13. 热岛效应最强的季节是( )

A 春季 B. 夏季

C. 秋季 D. 冬季

14. 夏季一天中热岛效应最强的时间段是( )

A. 6:00--8:00 B. 10:00--12:00

C. 12:00--16:00 D. 22:00--4:00

15. 减弱北京市热岛效应的主要措施有( )

①增加绿化面积②道路铺设渗水砖③冬季利用地热采暖④机动车限行

A. ①② B. ③④ C. ①④ D. ②④

【答案】13. D 14. D 15. C

【解析】

【13题详解】

据材料可知:热岛强度是用城市和郊区两个代表性观测点的气温差值来表示,据图可知冬季的热岛强度最大,说明热岛效应最强,故D正确,其它选项自然排除。

【14题详解】

据图可知热岛强度最高值出现在22:00--4:00时间段,也说明这个时段热岛效应最强,故D正确,其它选项自然排除。

【15题详解】

增加绿化面积可有效地降低热岛效应,也可获得清新宜人环境,①对。冬季利用地热采暖,可减少温室气体的排放,③对。道路铺设渗水砖有利于地表水下渗,②错。机动车限行主要缓解交通拥堵,④错。故C正确。

下图在北半球5000米的等高面上,图中等值线是该等高面与对应近地面的垂直气压差值线(只考虑温度因素),近地面不考虑地形起伏。读图回答下列各题:

16. F点空气运动方向是( )

A. 西北风 B. 东南风 C. 北风 D. 南风

17. 下列说法正确的是( )

A. 乙对应近地面此刻是阴雨天气 B. 甲的温度比乙要高

C. 甲在垂直方向上空气下沉运动 D. 乙对应近地面可能是冬季海洋

【答案】16. C 17. B

【解析】

该题考查等值线图和大气运动。

【16题详解】

该题根据题干,判定该平面是北半球5000米等高面,在5000米高空甲是高压,且高空不考虑摩擦力,风向与等压线平行,所以应该是吹北风。

【17题详解】

乙对应近地面是冷却下沉,故天气晴朗;甲对应近地面是热源,温度高于乙地对应近地面,只考虑温度因素,升高相同的高度,降温一样,故甲的温度比乙要高;甲在垂直方向上空气应该是上升运动;乙对应近地面冬季如果是海洋,则为热源,空气上升形成应该是低压。

红海位于北回归线附近,被热带沙漠环绕,海区狭长封闭。据此完成下面小题。

18. 下列对红海说法正确的是( )

A. 盐度较高 B. 蒸发较少

C. 地处高纬 D. 降水较多

19. 红海和其他海区一样有潮汐现象,其主要引力因素来自( )

A. 地球和月球 B. 金星和火星

C. 木星和土星 D. 太阳和月球

20. 对红海海水密度无关的地理要素是( )

A. 温度 B. 深度

C. 经度 D. 盐度

【答案】18. A 19. D 20. C

【解析】

【18题详解】

红海地处副热带海区,受副高控制,蒸发旺,降水少,四周均为热带沙漠气候区,基本上没有大江大河注入,海域封闭,南部仅有曼德海峡与亚丁湾相连,北部只有苏伊士运河与地中海相通,外界的淡海水难以进入,盐度高,故A正确,C、B、D错。

【19题详解】

潮汐现象的主要引力来自太阳和月球,故D正确,其它选项自然排除。

【20题详解】

海水的密度是指单位体积内海水所包含的质量。海水密度一般在1.02~1.07之间,它取决于温度、盐度和压力(或深度)。在低温、高盐和深水压力大的情况下,海水密度大。故和经度无关,C正确。

石环是一种特殊的地表形态,下左图为石环形成过程示意图,右图为某地石环景观图.据此完成问题。

21. 石环形成过程中的主要外力作用是

A. 冻融作用 B. 流水搬运

C. 冰川沉积 D. 风力沉积

22. 砾石上升幅度最大的时段可能是

A. 冬 → 春 B. 春 → 夏

C. 夏 → 秋 D. 秋 → 冬

23. 下列四个地形区中,最可能有石环景观的是

A. 华北平原

B. 四川盆地

C. 柴达木盆地

D. 东北平原

【答案】21. A 22. D 23. C

【解析】

【21题详解】

根据材料石环地貌的形成过程为:冬季地表冻结时,颗粒之间的孔隙水结冰(体积变大)使整个地面上升,发生冻胀作用,砾石被抬高。到了春天解冻时,砾石以外的部分都解冻了,地面又下沉,但是砾石以下的粘土尚未解冻,砾石仍然高出地表;慢慢的,砾石下细土部分也解冻了,缩小了体积,留出了空隙,这空隙很快被周围融化的细土充填,结果砾石再不能回到原来的位置。这样的过程经过反复多次,砾石就被挤到土层的表面上来,到达地面后受进一步做水平分选,慢慢就形成了环状的地貌,所以该题选A。

【22题详解】

根据上题分析,砾石上升是因为其冬季结冰时,发生冻胀作用,砾石上升,秋季到冬季气温下降幅度大,且土壤中含水量较大,结冰时砾石上升幅度最大,故该题选D。

【23题详解】

根据材料其石环地貌的形成原因是冻融作用,四川盆地位于亚热带季风气候,冬季温和,不结冰,故B错误;图示显示石环地貌地面组成应由粗细不等的砾石和土壤组成,华北平原和东北平原为河流冲积平原,土壤物质组成较为均匀,不会形成该地貌,故AD错误;柴达木盆地戈壁广布,土层中颗粒大小不均匀,且冬季寒冷,能够形成石环地貌,故该题选C。

【点睛】形成石环的地段一定要岩石块和泥土粗细混杂,并且还要求有充足的水分,气温在零度上下波动的持续时间要长一些。只有这样夹杂在泥土中的石块才会被挤出来。地面还要平坦才能保持石环地貌现象的形态,如果地势坡度大,碎石就会随意滚落就形成不了“石环”的地貌。

下图为“某海域2月份的海水等温线分布图”,读图完成下面小题。

24. 据图可以判断出,各点海水温度高低的排序正确的是( )

A. A﹥B﹥C﹥D﹥E﹥F B. A﹤B﹤C﹤D﹤E﹤F

C. A﹥B﹥C﹥E﹥D﹥F D. A﹥B﹥D﹥C﹥F﹥E

25. 下列有关洋流对甲地影响的叙述,正确的是( )

A. 洋流对甲地增温增湿 B. 洋流对甲地降温减湿

C. 甲地不会形成渔场 D. 本格拉寒流影响甲地

26. 若美国纽约港发生了严重的油轮泄漏事故,下列区域受影响最明显的是( )

A. A海域 B. 甲地沿海 C. 乙地沿海 D. F海域

【答案】24. C 25. B 26. C

【解析】

【24题详解】

受纬度影响表层海水的温度由低纬向高纬递减,据图可知此海域为大西洋2月海水等温线图,等温线的数值自南向北依次减小,根据各点在等温线图中的位置判断A〉B〉C〉E、D、F,中高纬度大洋东侧受暖流影响,西侧受寒流影响,所以E水温高,D、F水温低,又因为D纬度低于F,所以D〉F,故各点水温的排序是A〉B〉C〉E〉D〉F,C正确,其它选项自然排除。

【25题详解】

B地位于北大西洋的中低纬度的大洋东侧,受加那利寒流的影响,对甲地沿岸气候具有降温减湿的作用,故B正确。

【26题详解】

美国东岸的洋流为墨西哥湾暖流,石油泄漏会顺着洋流漂到其它海域,墨西哥湾暖流自南向北延续为北大西洋暖流,自西向东流到大西洋东侧,影响到欧洲西部海域乙地沿海。故C正确。

读大洋表层海水年平均温度、盐度和密度随纬度变化示意图。完成下面小题。

27. ①、②、③曲线分别表示大洋表层海水年平均( )

A. 盐度、温度、密度 B. 盐度、密度、温度

C. 密度、温度、盐度 D. 密度、盐度、温度

28. ③曲线在南北回归线附近数值较高的原因分析正确的是( )

A. 降水少,蒸发旺盛 B. 降水多,蒸发少

C. 降水多,蒸发旺盛 D. 降水少,蒸发少

【答案】27. C 28. A

【解析】

【27题详解】

在低温、高盐和深水压力大的情况下,海水密度大,所以海水密度的变化规律是自赤道向两极递增,海水的温度主要受太阳辐射量的影响,分布规律是自赤道向两极递减,海水盐度主要受降水量和蒸发量的影响,自副热带海区向高低纬递减,据图可知①为密度曲线,②为温度曲线,③为盐度曲线,故C正确。

【28题详解】

③曲线是盐度曲线,在南北回归线附近数值较高是因为受副热带高压影响,盛行下沉气流,降水少,蒸发旺盛,故A正确。

下图是某中学地理研学旅行小组拍摄的地貌景观图。读图,回答下列小题。

29. 该地貌名称是( )

A. 沙丘 B. 洪积扇

C. 三角洲 D. 冲积平原

30. 形成该地貌的主要外力作用是( )

A. 流水堆积 B. 流水侵蚀

C. 风力堆积 D. 风力侵蚀

【答案】29. A 30. C

【解析】

本题考查外力作用对地貌形态的影响,要求学生熟练掌握各种外力作用对地貌的影响。

【29题详解】

本题考查外力作用与地貌形态,读图可知,该地貌名称是沙丘。是由于风在搬运沙尘的过程中,当风力减小或气流受阻时,风沙就会沉积,形成沙丘、沙垄等风积地貌。A正确,洪积扇位于河流山前出山口,三角洲位于河流入海口,冲积平原位于河流中下游,BCD错误,故选A。

【30题详解】

结合上题分析,该地貌名称是沙丘,是由于风力堆积作用形成,C正确;在干旱地区,风力扬起沙石,吹蚀地表,形成风蚀蘑菇、风蚀洼地等风蚀地貌,D错误;流水堆积常形成冲积扇、三角洲及冲积平原等地貌;流水侵蚀主要形成沟谷地貌,据此判断AB错误,故选C。

二、综合题

31.读“局部经纬网图”,完成下列问题。

(1)甲、丙的地理坐标分别为:甲____,丙____。

(2)甲、乙、丙、丁四地位于东半球的有____,位于温带的有____。

(3)甲位于乙的____方向,丙位于甲的____方向,某飞机由甲飞往乙,沿最短路线,合适的航向为____,其最短距离应____ (小于、等于、大于)2222.2千米。

(4)丙、丁之间的距离____ (小于、等于、大于)丙、乙之间的距离。如果乙、丁之间的图上距离为2.22厘米,那么该图的比例尺为____。

【答案】 (1)(60°S,170°W) (70°S,170°E) (2)乙、丁 甲、乙 (3).正东 西南 先西南,后西北 (4)小于 小于 1:100000000

【解析】

【详解】(1)据图可知:此图极点是南极点,图示范围为南半球,纬度都是南纬,根据顺着地球自转的方向,东经度递加,西经度递减,可判断出甲的地理坐标为(60°S,170°W)、丙的地理坐标分别为(70°S,170°E)。

(2)顺着地球自转的方向,从20°W----160°E为东半球,乙、丁位于150°E经线上,属于东半球,介于回归线和极圈间为温带,甲乙位于60°S纬线上,属于温带。

(3)据图可知:甲位于乙的正东方向,丙位于甲的西南方向,同一纬线上两点的最短距离是过这两点向南极凸的大圆上的弧线,飞机由甲飞往乙,沿最短路线先西南,后西北。甲乙经度差是40°,甲乙间的纬线长是40x111xcos60°=2222km,最短距离应小于2222km。

(4)纬度越低纬线越长,丁的纬度高,乙的纬度低,丙、丁之间的距离小于丙、乙之间的距离。如果乙、丁之间的图上距离为2.22厘米,实际距离是20x111=2220km,比例尺等于图上距离除以实际距离,比例尺为1:100000000

32.读北半球某地海平面等压线分布图,完成下列各题。

(1)A和B两处风力大的是____,原因是____。

(2)在图中A、B、C、D所标风向正确的是____,风向是____。

(3)高压中心控制下的地区与低压中心控制下的地区昼夜温差小的是____,其原因是____。

【答案】 (1) A 等压线密集,水平气压梯度力大 (2) A 西北风 (3)低压 低压控制下,多阴雨天气

【解析】

【详解】(1)在同一等压线图上,等压线越密集风力越大,据图可知A处的等压线更密集,A处的风力大。

(2)近地面风向由高压指向低压,受地转偏向力的影响,北半球向右偏,图中A所标风向正确,风向是西北风。BC水平气压梯度力方向错误,D风向偏转方向错误。

(3)高压中心控制下的地区,盛行下沉气流,天气晴朗干燥,昼夜温差大,低压中心控制下的地区,盛行上升气流,多阴雨天气,昼夜温差小。

33.读下图,回答问题。

(1)填出图中代码所代表的地形部位名称:A 、B 、C 、D 、E 、F 。

(2)若G地至H地的图上距离为4.8厘米,则两地实地距离为 千米。

(3)图示区域的地势是 。

(4)欲建一坝高程为250米的水库,从最经济的角度考虑,坝址应选在A~H处中的何处,请用“=”符号标在图上准确位置,用斜线在图上画出最大的蓄水范围。

【答案】(1)峡谷 陡崖 鞍部 盆地 山谷 山脊

(2)9.6

(3)中间低,四周高

(4)A处,见图:

【解析】

【详解】(1)据图可知A位于两山间的最窄的河谷处,地形为峡谷,B处有等高线重叠,地形为陡崖。C位于两山顶间的低处,地形为鞍部。D四周都为山地,为山间盆地,等高线凸高为低,凸低为高,E为山谷,F为山脊。

(2)根据图中比例尺:图上1cm代表实际距离2km,若G地至H地的图上距离为4.8厘米,则两地实地距离为9.6千米。

(3)根据图示区域的河流的流向,从四周往中间流,地势是中间低,四周高。

(4)建坝从最经济的角度考虑,坝址应选在峡谷的最窄处,工程难度小、造价低,A处最佳。库区应选在峡谷上游段口袋状地形处,欲建坝高程为250米的水库,库区应沿250等高线画。

34.阅读图文资料,完成下列各题。

长江口是一个丰水、多沙、中等潮汐强度的河口湾,在河流与海洋相互作用下,形成了崇明等一系列岛屿。下图是长江河口示意图,图中的涨落潮优势转换界是河流径流和海洋潮流动力的平衡地带,在近底层涨落潮流相抵后净流速等于零的地方。

(1)河口冲积岛是在哪几种外力作用下形成的。

(2)推断长江河口崇明等岛屿形成的先后顺序

(3)随着全球变暖和长江一系列大型水利枢纽的建设,预测长江河口未来的变化趋势,并说明依据。

【答案】(1)流水搬运和流水沉积作用,河流和海洋共同作用的结果。

(2)形成的先后顺序:崇明岛、长兴岛或横沙岛、九段沙(或崇明岛最老、九段沙最新。

(3)变化趋势:长江口的泥沙淤积减弱;岛屿面积缩小;海岸线后退;海浪侵蚀加剧。

依据:全球变暖,海平面上升,潮流势力增强;长江水利工程建设导致来沙(或来水)减少。

【解析】

【详解】(1)河口冲积岛是河流携带泥沙在入海口处,由于流速降低,使泥沙沉积,还有海水顶托作用,是河流和海洋共同作用的结果。

(2)崇明岛等岛屿的形成与长江口的演变相联在一起。由于地转偏向力的影响,长江入海口处南岸为侵蚀岸,北岸为堆积岸,长江口有着向东南伸展,且口门沙岛有不断北靠的趋势,推断长江河口崇明等岛屿形成的先后顺序是北侧的先形成,往东和南的后形成。

(3)全球变暖会使极冰融化,海平面上升,潮流势力增强,海浪侵蚀加剧使海岸线后退,使岛的面积减少。长江水利工程建设会截流拦沙,导致来沙减少,河口泥沙沉积减少,使沙岛萎缩变小。