- 156.50 KB

- 2021-05-21 发布

课时达标训练(十四) 生物进化理论

(时间:25 分钟;满分:50 分)

一、选择题(每小题 3 分,共 30 分)

1.根据现代生物进化理论,下列观点中正确的是( )

A.人工培育的新物种只能生活在人工环境中

B.生物进化的方向与基因突变的方向一致

C.冬季来临时植物叶中可溶性糖含量增高是为了更好地防止冻害

D.受农药处理后种群中抗药性强的个体有更多机会将基因传递给后代

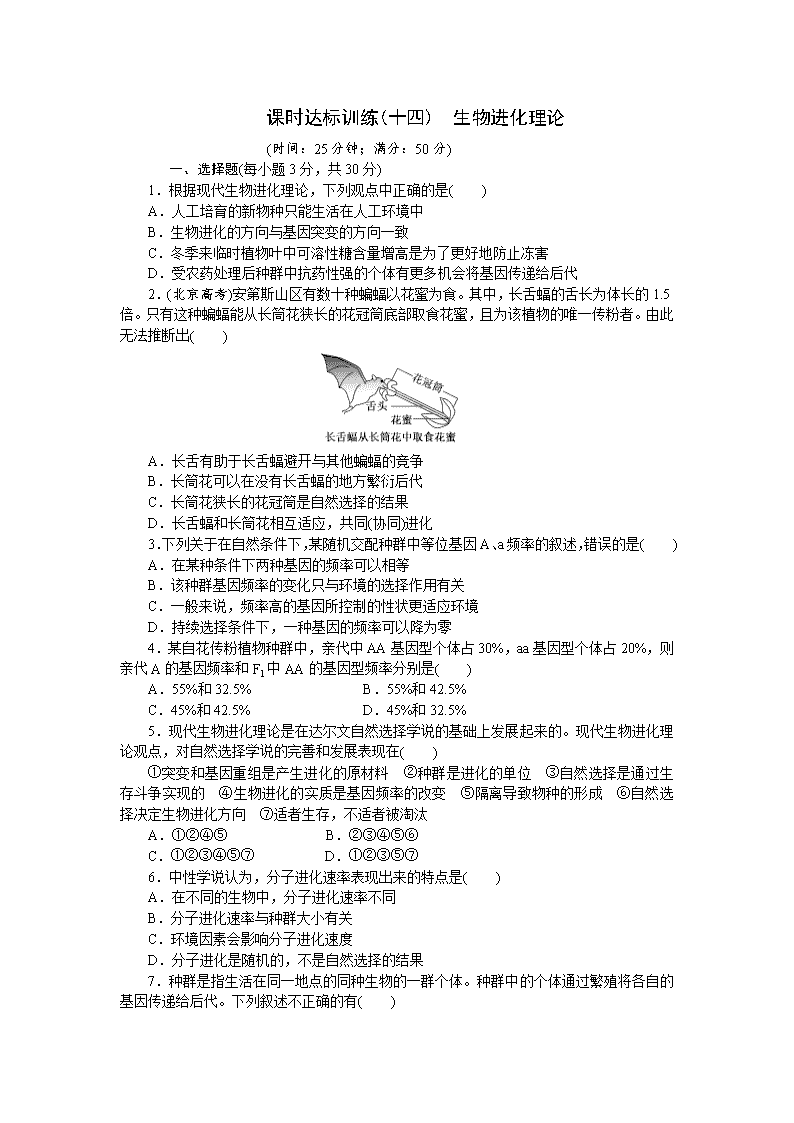

2.(北京高考)安第斯山区有数十种蝙蝠以花蜜为食。其中,长舌蝠的舌长为体长的 1.5

倍。只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部取食花蜜,且为该植物的唯一传粉者。由此

无法推断出( )

A.长舌有助于长舌蝠避开与其他蝙蝠的竞争

B.长筒花可以在没有长舌蝠的地方繁衍后代

C.长筒花狭长的花冠筒是自然选择的结果

D.长舌蝠和长筒花相互适应,共同(协同)进化

3.下列关于在自然条件下,某随机交配种群中等位基因 A、a 频率的叙述,错误的是

( )

A.在某种条件下两种基因的频率可以相等

B.该种群基因频率的变化只与环境的选择作用有关

C.一般来说,频率高的基因所控制的性状更适应环境

D.持续选择条件下,一种基因的频率可以降为零

4.某自花传粉植物种群中,亲代中 AA 基因型个体占 30%,aa 基因型个体占 20%,则

亲代 A 的基因频率和 F1 中 AA 的基因型频率分别是( )

A.55%和 32.5% B.55%和 42.5%

C.45%和 42.5% D.45%和 32.5%

5.现代生物进化理论是在达尔文自然选择学说的基础上发展起来的。现代生物进化理

论观点,对自然选择学说的完善和发展表现在( )

①突变和基因重组是产生进化的原材料 ②种群是进化的单位 ③自然选择是通过生

存斗争实现的 ④生物进化的实质是基因频率的改变 ⑤隔离导致物种的形成 ⑥自然选

择决定生物进化方向 ⑦适者生存,不适者被淘汰

A.①②④⑤ B.②③④⑤⑥

C.①②③④⑤⑦ D.①②③⑤⑦

6.中性学说认为,分子进化速率表现出来的特点是( )

A.在不同的生物中,分子进化速率不同

B.分子进化速率与种群大小有关

C.环境因素会影响分子进化速度

D.分子进化是随机的,不是自然选择的结果

7.种群是指生活在同一地点的同种生物的一群个体。种群中的个体通过繁殖将各自的

基因传递给后代。下列叙述不正确的有( )

A.自然选择使种群基因频率发生定向改变

B.种群基因频率的改变导致生物进化

C.种群通过个体的进化而进化

D.种群通过地理隔离可能达到生殖隔离

8.某植物种群中,AA 个体占 16%,aa 个体占 36%,该种群随机交配产生的后代中 AA

个体百分比、A 基因频率和自交产生的后代中 AA 个体百分比、A 基因频率的变化依次为

( )

A.增大,不变;不变,不变

B.不变,增大;增大,不变

C.不变,不变;增大,不变

D.不变,不变;不变,增大

9.[多选]最近,可以抵抗多数抗生素的“超级细菌”引人关注,这类细菌含有超强耐

药性基因 NDM-1,该基因编码金属 β-内酰胺酶。此菌耐药性产生的原因是( )

A.定向突变

B.抗生素滥用

C.金属 β-内酰胺酶使许多抗菌药物失活

D.通过染色体交换从其他细菌获得耐药基因

10.(天津高考)家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性,原因是神经细胞膜上某通道蛋白

中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸。下表是对某市不同地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频

率调查分析的结果。

家蝇种

群来源

敏感性纯

合子(%)

抗性杂

合子(%)

抗性纯

合子(%)

甲地区 78 20 2

乙地区 64 32 4

丙地区 84 15 1

下列叙述正确的是( )

A.上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果

B.甲地区家蝇种群中抗性基因频率为 22%

C.比较三个地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高

D.丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果

二、非选择题(共 20 分)

11.(10 分)分析有关生物进化的资料,回答问题。

(1)自然界中任何生物的个体数都不可能无限增加。根据达尔文自然选择学说,这是因

为________________________________________________________________________。

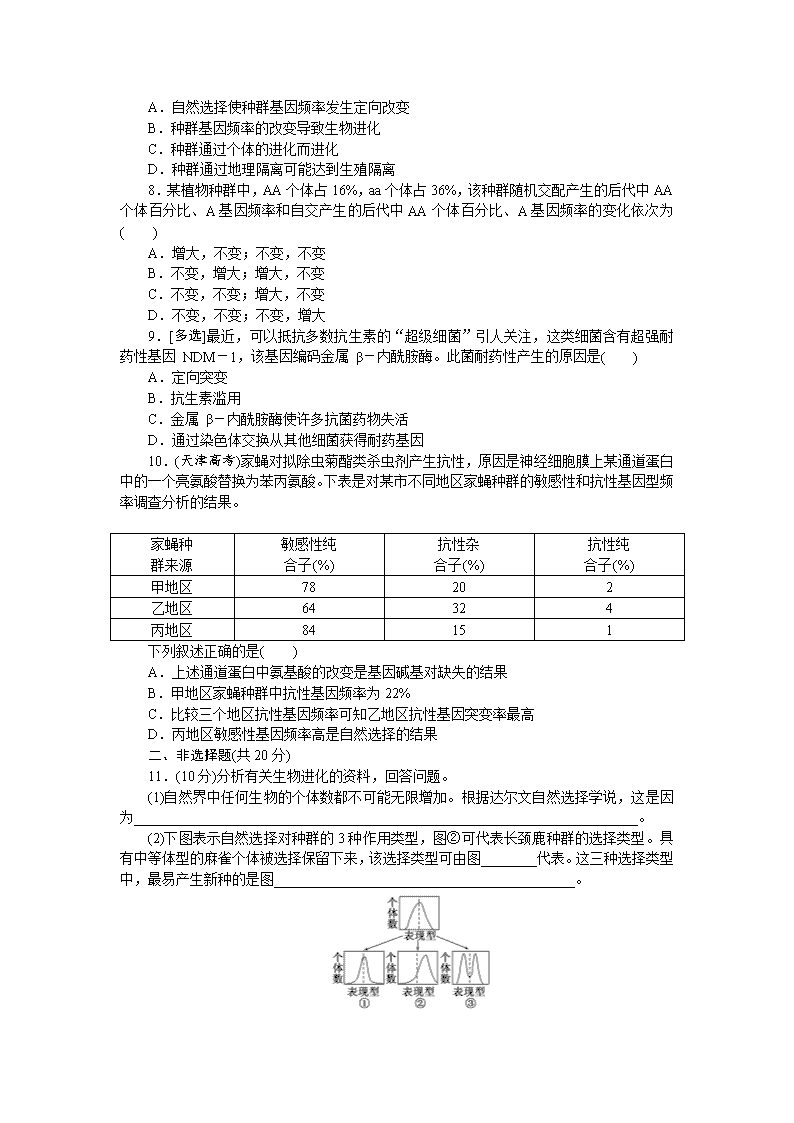

(2)下图表示自然选择对种群的 3 种作用类型,图②可代表长颈鹿种群的选择类型。具

有中等体型的麻雀个体被选择保留下来,该选择类型可由图________代表。这三种选择类型

中,最易产生新种的是图___________________________________________。

(3)如图表示某种两栖动物 3 个种群在某山脉的分布。在夏季,种群 A 与 B、种群 A 与

C 的成员间可以通过山脉迁移,有人研究了 1900 至 2000 年间 3 个种群的变化过程。资料显

示 1915 年在种群 A 和 B 的栖息地之间建了矿,1920 年在种群 A 和 C 的栖息地之间修了路。

100 年来气温逐渐升高,降雨逐渐减少。

①建矿之后,种群 B 可能消失,也可能成为与种群 A、C 不同的新种。

分析种群 B 可能形成新种的原因:______________________________________。

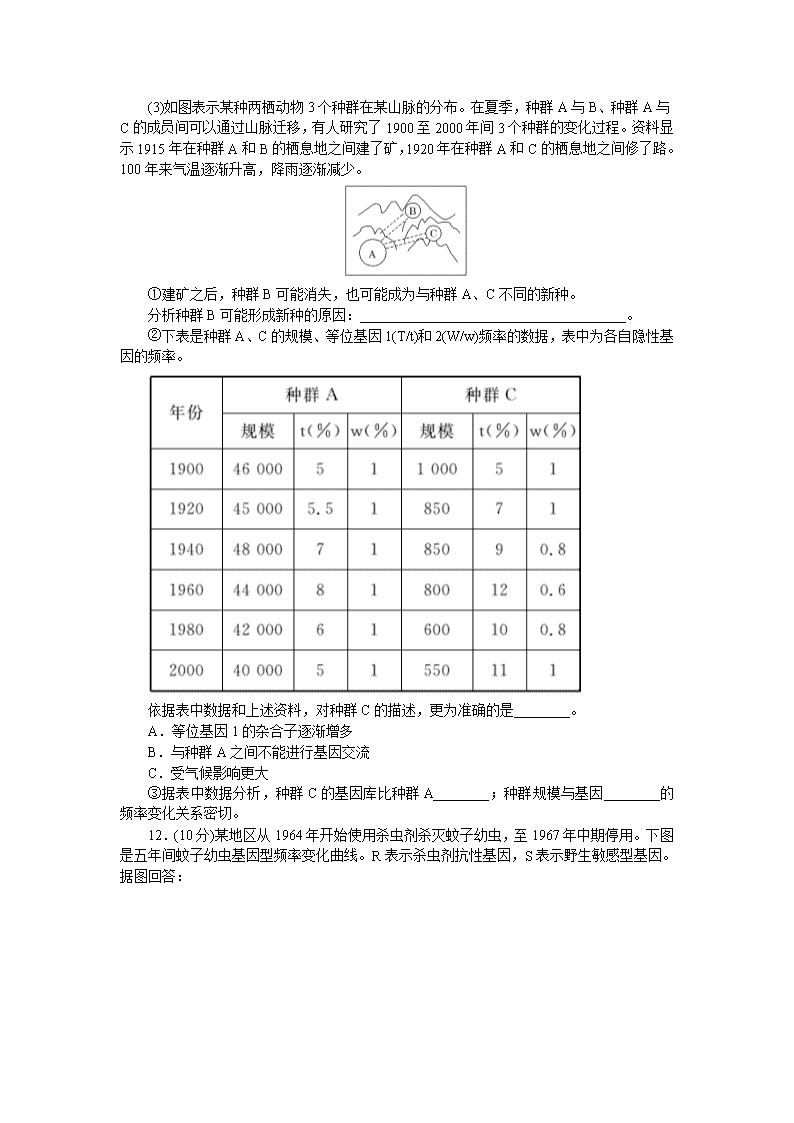

②下表是种群 A、C 的规模、等位基因 1(T/t)和 2(W/w)频率的数据,表中为各自隐性基

因的频率。

依据表中数据和上述资料,对种群 C 的描述,更为准确的是________。

A.等位基因 1 的杂合子逐渐增多

B.与种群 A 之间不能进行基因交流

C.受气候影响更大

③据表中数据分析,种群 C 的基因库比种群 A________;种群规模与基因________的

频率变化关系密切。

12.(10 分)某地区从 1964 年开始使用杀虫剂杀灭蚊子幼虫,至 1967 年中期停用。下图

是五年间蚊子幼虫基因型频率变化曲线。R 表示杀虫剂抗性基因,S 表示野生敏感型基因。

据图回答:

(1)R 基因的出现是________的结果。

(2)在 RR 基因型频率达到峰值时,RS、SS 基因型频率分别为 4%和 1%,此时 R 基因的

频率为________。

(3)1969 年中期 RR 基因型几近消失,表明在________的环境条件下,RR 基因型幼虫比

SS 基因型幼虫的生存适应能力________。

(4)该地区从此不再使用杀虫剂。预测未来种群中,最终频率最高的基因型是________,

原因是________________________________________________。

答案

1.选 D 人工培育的新物种有的也可以生活在野外如杂交水稻等;基因突变是不定向

的,生物进化的方向取决于自然选择的方向。冬季来临时,植物体内可溶性糖含量增加,增

大了细胞内溶液的浓度,降低了凝固点,有利于适应寒冷环境,而不是为了适应寒冷环境。

农药处理后选择了具有抗药性的个体,淘汰了没有抗药性的个体,因此抗药性强的个体生存

下来并繁殖的机会大大增加。

2.选 B 长舌蝠与其他蝙蝠都以花蜜为食,它们之间是竞争关系,其长舌能从长筒花

狭长的花冠筒底部取食花蜜,从而可以避开与其他蝙蝠的竞争,A 项正确;在没有长舌蝠的

地方,长筒花不能完成传粉受精的过程,故不能繁衍后代,B 项错误;长舌蝠和长筒花之间

相互适应,共同进化,D 项正确。

3.选 B A 中两种等位基因的频率可以相等;B 中基因频率的变化与自身的遗传变异

也有关;C 中频率高的基因控制的性状更能适应环境;D 中在持续选择条件下,可淘汰掉某

种基因。

4.选 B 分析题中信息可知,Aa 基因型个体占 50%,则 A 基因频率为 30%+1/2×50%

=55%。F1 中 AA 的基因型频率为 30%+50%×1/4=42.5%。

5.选 A 现代生物进化理论观点,对自然选择学说的完善和发展表现在:突变和基因

重组是产生进化的原材料、种群是进化的单位、生物进化的实质是基因频率的改变、隔离导

致物种的形成。

6.选 D 每一种生物大分子不论在哪种生物体内,都以一定的速率进化着,并且进化

的速率与环境的变化和生物世代的长短无关。分子的进化是随机的,此时自然选择不起作用,

当中性突变积累导致生物的性状出现差异后,自然选择会发生作用而导致表现型的进化。

7.选 C 现代达尔文主义认为:种群是生物进化和生物繁殖的基本单位,自然选择使

种群的基因频率发生定向的改变,一般种群可通过长期的地理隔离而形成生殖隔离,最终形

成新的物种。

8.选 C 根据题意可推知在种群中 Aa 的比率为 48%,因此可以算出该种群的基因频

率 A 为 40%,a 为 60%,由于没有自然选择,因此自由交配得到的后代 AA、Aa、aa 的比

率分别为 16%、48%、36%,进而可得知 AA 频率和 A 基因频率均不发生变化。而自交后代

中 AA、Aa、aa 的比率分别为 28%、24%、48%,从而计算出 A 基因频率为 40%进而可得知

A 基因频率不变,Aa 基因型频率增加。

9.选 BC 基因突变具有不定向性;抗药性的产生是由于抗生素滥用对耐药基因进行

定向选择,且耐药基因所表达的酶能使多种抗生素失活,B、C 正确;超级细菌是原核生物,

无染色体。

10.选 D 根据题干信息,该基因突变导致氨基酸发生了替换,但数目没有发生改变,

因此该基因突变是碱基对替换的结果,A 项错误;甲地区抗性基因的基因频率=2%+

1/2×20%=12%,B 项错误;比较三个地区抗性基因的基因频率可知乙地区抗性基因频率最

高,但不能得出该地区抗性基因突变率高,C 项错误;丙地区敏感性基因频率高是自然选择

的结果,D 项正确。

11.解析:(1)由于自然环境条件是有限的。因此生物个体之间会发生生存斗争,适者

生存,不适者被淘汰,导致个体数不可能无限增加。(2)具有中等体型的麻雀个体被选择保

留下来,图示表示的应是居中间的个体数最多,可用图①表示。图③中两种选择类型的表现

型差异会越来越大,即进化方向不同。最容易发生生殖隔离产生新种。(3)种群 A 和 B、种

群 A 和 C 原来可以迁移,进行基因交流,但是建矿之后,种群 B 与 A 之间形成了地理隔离,

无法进行基因交流,进而与种群 C 之间也无法进行基因交流;这样种群 B 进化方向与原来

相比就发生了改变,经过长期进化过程,种群 B 与 A、C 间产生了生殖隔离,形成新种。

种群 C 与种群 A 之间,等位基因 1 和 2 在 100 年内仍然都存在,因此两种群可以进行基因

交流,但是种群 C 中等位基因 1 中 t 的频率在增加,因此等位基因 1 的杂合子逐渐增多。由

于两种群中等位基因 2 的频率现在仍相等,仅是等位基因 1 发生差异,因此不能判断哪一个

种群受气候影响更大。由于种群 C 的规模仅有 550,远少于种群 A 的规模 40 000,因此种

群 C 的基因库(种群内的全部基因)比种群 A 小。比较两个等位基因的频率变化,可以发现

基因 1(T/t)的频率变化和种群规模变化密切相关。

答案:(1)生存斗争(生存斗争,适者生存) (2)① ③

(3)①由于与种群 A 之间的地理隔离,阻断了种群 B 与种群 A、种群 B 与种群 C 的基因

交流;因此种群 B 内的基因突变开始积累,且产生的变异被环境选择保留下来;种群逐渐

适应了生存环境,种群规模开始扩张,并形成生殖隔离,新种形成

②A ③小 1(T/t)

12.解析:(1)野生敏感型基因通过基因突变产生了抗性基因。(2)由题意知:基因型 RS

=4%,SS=1%,则 RR=95%。故 R 基因的频率=95%+1/2×4%=97%。(3)1967 年中期

停用杀虫剂后,RR 基因型频率减少,SS 基因型频率增加,说明在不使用杀虫剂的环境下,

RR 基因型幼虫比 SS 基因型幼虫的生存适应能力低。(4)若长期不使用杀虫剂,会使 R 基因

的频率降低,S 基因的频率增加,使 SS 基因型频率达到最高。

答案:(1)基因突变 (2)97% (3)不再使用杀虫剂 低

(4)SS 在不使用杀虫剂的环境下,持续的选择作用使 R 基因频率越来越低

相关文档

- 陕西省宝鸡市2021届高三上学期高考2021-05-21 03:03:4113页

- 人教版九年级物理下册-周周清五第22021-05-21 02:59:254页

- 人教版七年级数学下册-单元清6第92021-05-21 02:59:225页

- 安徽省安庆市怀宁县第二中学2019-22021-05-21 02:56:1618页

- 【语文】山东省淄博市2020届高三下2021-05-21 02:55:0820页

- 2019-2020学年人教版生物必修二江2021-05-21 02:54:226页

- 中考物理总复习专题检测11简单机械2021-05-21 02:51:458页

- 2021届广东省“百越名校联盟”高三2021-05-21 02:46:0119页

- 译林版小学三年级英语上册期中考试2021-05-21 02:45:335页

- 四年级下语文期末试题2020新部编四2021-05-21 02:44:219页