- 24.50 KB

- 2021-05-20 发布

课时检测(三十九) 从“师夷长技”到“托古改制”

一、选择题(每小题4分,共28分)

1.上海师范大学教授萧功秦指出,中国人中的世俗理性的最初觉醒,并不是人权自由的启蒙意识,而是这种为民族生存而激发的以务实地摆脱危机为目标的避害趋利的意识。其中世俗理性的最初觉醒指的是( )

A.明末清初的“工商皆本”的意识

B.魏源的“师夷长技以制夷”的思想

C.洋务运动的“中体西用”的主张

D.辛亥革命的民主共和的思想

解析:选B 抓住题干中“为民族生存而激发的以务实地摆脱危机为目标”进行分析,并结合所学,鸦片战争后,“师夷长技以制夷”的思想迈出了向西方学习的第一步,故B项正确。

2.(2019·邯郸期中)“中体西用”的文化观在19世纪后期的中国风头甚健,洋务派以“体用”“本末”的关系来努力论证中西文化可以相容,能够互补,极力证明中国固有文化可以通过采纳西学而增益新知、焕发生机。洋务派极力宣扬“中体西用”文化观的根本目的是( )

A.调和中西文化冲突 B.维护清朝封建统治

C.推动中国的近代化 D.遏制革命形势发展

解析:选B 19世纪60年代由于清政府面临着内忧外患的危机,为了挽救清政府危局,洋务派开展了学习西方器物以维护清政府统治的洋务运动,故B项正确;洋务运动指导思想是“中体西用”,并不是调和中西文化冲突,故A项错误;推动中国的近代化是洋务运动的客观影响,故C项错误;遏制革命形势发展是洋务运动直接目的,不是根本目的,故D项错误。

3.曾国藩说:“余以为欲制(夷)人,不宜在关税之多寡、礼节之恭倨上着眼。……吾辈着眼之地,前乎此者,洋人十年八月入京,不伤毁我宗庙社稷,目下在上海、宁波等处,助我攻剿发匪。二者皆有德于我,我中国不宜忘其大者而怨其小者。欲求自强之道,总以修政事、求贤才为急务,以学作炸炮、学造轮舟为下手工夫。”曾国藩这段话旨在( )

A.用外交的挫败来宣扬内政改革的必要性

B.主张处理好和西方国家的关系

C.宣传“中学为体,西学为用”的思想

D.要求实行资产阶级性质的改革

解析:选A 材料“余以为欲制(夷)人……欲求自强之道,总以修政事、求贤才为急务”反映出第二次鸦片战争后民族危机进一步加深,地主阶级洋务派代表曾国藩主张改革,故A项正确。

4.1896年8月梁启超等人在上海创办《时务报》时,每期仅销售4 000份左右,半年后增加至7 000余份,一年后达到13 000余份,最多时曾销售17 000多份,缔造了当时国内报纸发行量的最高纪录。这反映了( )

A.维新派利用报纸启迪民众

B.上海成为思想解放的中心

C.清政府重视舆论宣传工作

D.白话文刊物受到民众欢迎

解析:选A 根据题干材料并结合所学知识可知,《时务报》发行量在逐步增加,维新派充分利用报纸宣传维新思想,启迪民智,有利于为维新变法营造社会氛围和舆论环境,故选A项。B项属于脱离材料的主观臆断,排除;梁启超等人属于资产阶级维新派,此时尚未受到清政府重视,故C项错误;《时务报》为文言文刊物,白话文刊物的兴起是在新文化运动期间,故D项错误。

5.1895年,康有为发表《孔子纪年说》一文,仿照西洋的“公元纪年”,正式提出孔子纪年。1903年,出身经学世家的刘师培发表《黄帝纪年说》,指出:“若康梁辈……借保教为口实,故用孔子降生为纪年;吾辈以保种为宗旨,故用黄帝降生为纪年。”这一现象表明当时( )

A.维新变法促进了新学旧学之争

B.民主革命受制于传统意识形态

C.国人的民族主义观念逐渐发展

D.西学传播遭到知识分子的抵制

解析:选C 刘师培和康有为很明显并不是新旧学之争,故A项错误;根据所学我们不难得知,康有为属于资产阶级维新派而非革命派,故B项错误;根据材料可知,从“保教”到“保种”,这从侧面折射出近代民族危机的不断加深,民族主义在不断发展,故C项正确;材料中并没有对中西文化冲突的相关提及,故D项错误。

6.鸦片战争前后对西方国名的翻译,基本是带“口”旁的音译名,如英咭咧、咪唎、咈囒哂,提到西方各国时译名通常加上:“夷”“逆”或“酋”,如“米夷”“咈囒哂夷”“法夷”;近代后期,对各国国名的翻译多用褒义词,如“美”“英”“德”“法”。这种变化反映了近代中国( )

A.对西方认识的不断深入 B.摆脱了天朝上国观念

C.半殖民地化程度的加深 D.实现了外交的近代化

解析:选A 由材料信息可知国人对西方经历了一个由排斥到认同的过程,故A项正确。

7.(2019·百校联盟联考)《时务报》是维新派创办的一个影响较大的报纸,梁启超曾说,他在主笔该报时“记事则西多而中少,译报则政详而艺略”。这说明梁启超( )

A.反对学习西方器物技艺 B.热衷于报道西方的政闻

C.注重营造维新舆论环境 D.借报刊批驳洋务派主张

解析:选C 材料中“艺略”不等于反对学习西方器物技艺,故A项错误;B项忽视了材料中“记事则西多而中少”,故B项错误;维新派创办《时务报》的目的是宣传维新思想,是为了营造维新舆论环境,故C项正确;维新派重在批驳反对维新变法的顽固势力而非仅是洋务派,故D项错误。

二、非选择题(共25分)

8.阅读材料,完成下列要求。

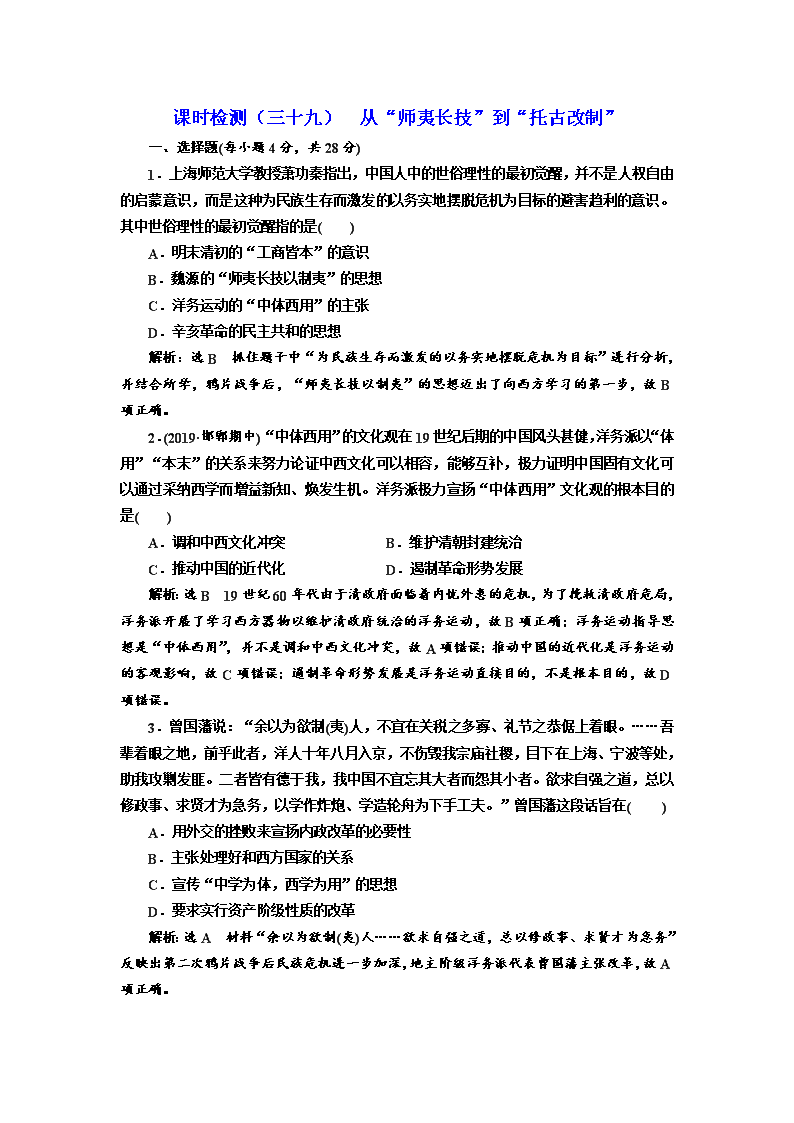

材料一

时间

王韬的主要活动

1849年

受英国传教士邀请,入英人所办墨海书馆工作

1862年

因上书太平天国一事被清廷发现并追缉,在英国驻沪领事帮助下逃亡香港。滞港期间,协助英华书院将十三经译为英文,兼任香港《华字日报》主笔

1867年

漫游法英等国,应邀前往牛津大学、爱丁堡大学作学术演讲

1874年

在香港集资创办《循环日报》,评论时政

1879年

应日人邀请,前往日本考察四个月,写成《扶桑游记》

1886年

主持上海格致书院,推行西式教学

1894年

孙中山拜见王韬,王韬为孙中山修改《上李傅相(李鸿章)书》

材料二 由本以治末,洋务之纲领也。欲明洋务必自此始。

——摘编自王韬《弢园文录外编》

材料三 论者徒夸其水师之练习,营务之整顿,火器之精良,铁甲战舰之纵横无敌,为足见其强;工作之众盛,煤铁之充足,商贾之转输负贩及于远近,为足见其富。遂以为立国之基在此,不知此乃其富强之末,而非其富强之本也!英国之所恃者,在上下之情通,君民之分亲,本固邦宁,虽久不变。

——摘编自王韬《纪英国政治》

(1)根据材料一,说明王韬生活的时代背景并概括其主要贡献。(8分)

(2)概括材料二观点并作简要评价。(8分)

(3)与材料二相比,材料三中王韬的思想发生了什么变化?并结合材料一,指出其原因。(9分)

解析:第(1)问第一小问,王韬生活的时代背景可以结合1849~1894年的史实回答,即鸦片战争后到甲午战争这一时期;第二小问,其贡献应依据王韬的主要活动总结概括。第(2)问第一小问,材料体现了王韬的洋务思想“由本以治末”,即“中体西用”;第二小问,对该观点的评价可以转化为对洋务运动的评价。第(3)问,从材料信息看,王韬主张学习西方的政治制度,这与王韬的英国之行有关,从材料信息可以看出这一点。

答案:(1)背景:民族危机严重;洋务运动开展;民族资本主义发展;“西学东渐”。

贡献:传播西方思想,促进中西文化交流,推动社会变革。

(2)观点:中学为体,西学为用。

评价:有利于中国的近代化,但不能使中国真正走上富强的道路。

(3)变化:由主张“中体西用”到主张学习西方的政治制度。

原因:对西方社会的了解,使王韬认识到中国落后的根本原因是政治制度问题。