- 87.50 KB

- 2021-05-20 发布

2018届一轮复习 诗歌鉴赏 教案(全国)

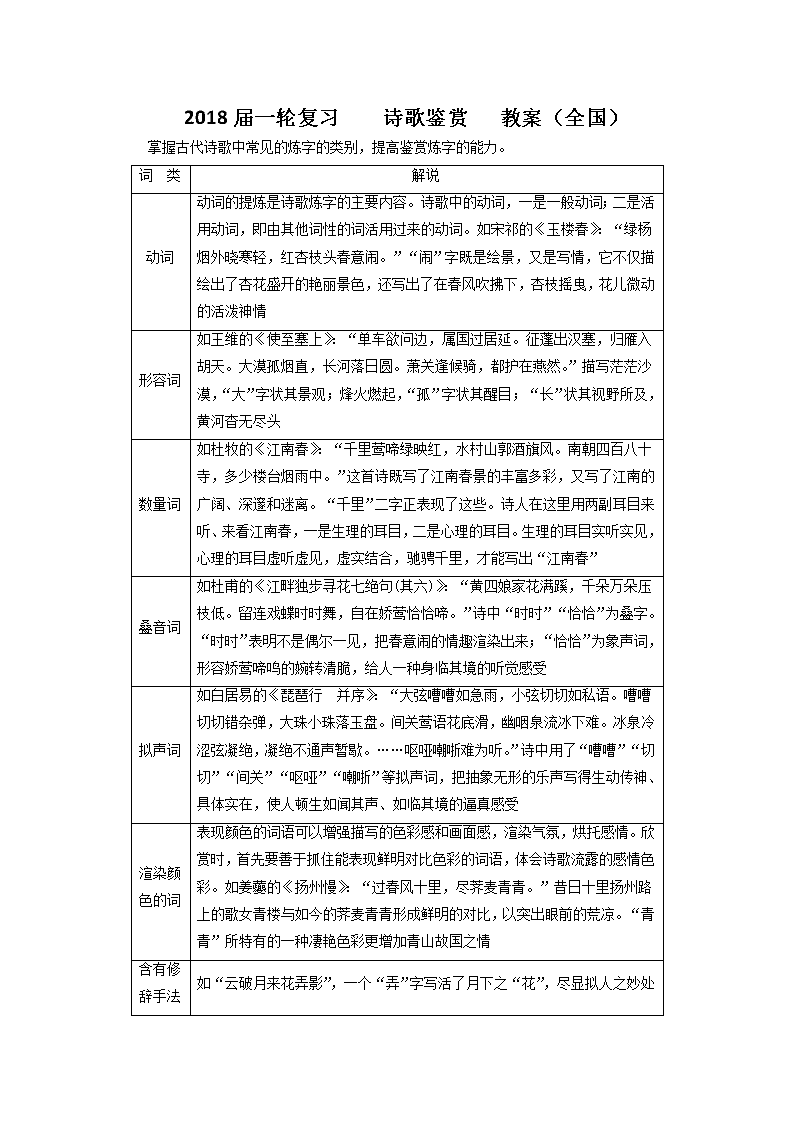

掌握古代诗歌中常见的炼字的类别,提高鉴赏炼字的能力。

词 类

解说

动词

动词的提炼是诗歌炼字的主要内容。诗歌中的动词,一是一般动词;二是活用动词,即由其他词性的词活用过来的动词。如宋祁的《玉楼春》:“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。”“闹”字既是绘景,又是写情,它不仅描绘出了杏花盛开的艳丽景色,还写出了在春风吹拂下,杏枝摇曳,花儿微动的活泼神情

形容词

如王维的《使至塞上》:“单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。”描写茫茫沙漠,“大”字状其景观;烽火燃起,“孤”字状其醒目;“长”状其视野所及,黄河杳无尽头

数量词

如杜牧的《江南春》:“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”这首诗既写了江南春景的丰富多彩,又写了江南的广阔、深邃和迷离。“千里”二字正表现了这些。诗人在这里用两副耳目来听、来看江南春,一是生理的耳目,二是心理的耳目。生理的耳目实听实见,心理的耳目虚听虚见,虚实结合,驰骋千里,才能写出“江南春”

叠音词

如杜甫的《江畔独步寻花七绝句(其六)》:“黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。”诗中“时时”“恰恰”为叠字。“时时”表明不是偶尔一见,把春意闹的情趣渲染出来;“恰恰”为象声词,形容娇莺啼鸣的婉转清脆,给人一种身临其境的听觉感受

拟声词

如白居易的《琵琶行 并序》:“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。……呕哑嘲哳难为听。”诗中用了“嘈嘈”“切切”“间关”“呕哑”“嘲哳”等拟声词,把抽象无形的乐声写得生动传神、具体实在,使人顿生如闻其声、如临其境的逼真感受

渲染颜色的词

表现颜色的词语可以增强描写的色彩感和画面感,渲染气氛,烘托感情。欣赏时,首先要善于抓住能表现鲜明对比色彩的词语,体会诗歌流露的感情色彩。如姜虁的《扬州慢》:“过春风十里,尽荠麦青青。”昔日十里扬州路上的歌女青楼与如今的荠麦青青形成鲜明的对比,以突出眼前的荒凉。“青青”所特有的一种凄艳色彩更增加青山故国之情

如“云破月来花弄影”,一个“弄”字写活了月下之“花”,尽显拟人之妙处

含有修辞手法的词

定考向

常见的设问方式

1.某一联中最精练传神的是哪个字?请简要赏析。

2.某字历来被人称道,你认为它好在哪里?

3.这首诗中的某字可否换成另一字?请简述理由。

4.请对某句中某字的妙处加以赏析。

5.某句中的某字带给你怎样的感觉?

6.某字另一版作另一字,你认为哪个字更恰当?为什么?

熟技巧

1.鉴赏方法

(1)看字词是否传神。所谓“传神”就是要分析词语在诗歌中所表现出来的凝练形象、鲜明生动的特点。特别要注重对动词、形容词、副词的咀嚼。在鉴字赏词中要学会结合语境去揣摩词语的生动形象、凝练传神,进而体会词语在全句或整篇中的表达效果。

(2)看字词是否表情。所谓“表情”就是要分析词语所传达出来的情感意愿。诗歌语言既注重生动形象、凝练传神,更注重借助动词、副词来表情达意。要善于结合全诗来揣摩诗人所要表达的情感意愿。

(3)看字词是否造境。所谓“造境”就是利用词语的凝练与含蓄来营造诗歌的意境。古人写诗很讲究意境,而词的妙用就能给全诗创造美好的意境。

(4)看字词是否显性。所谓“显性”就是词语能凸显的人物的性格特征。

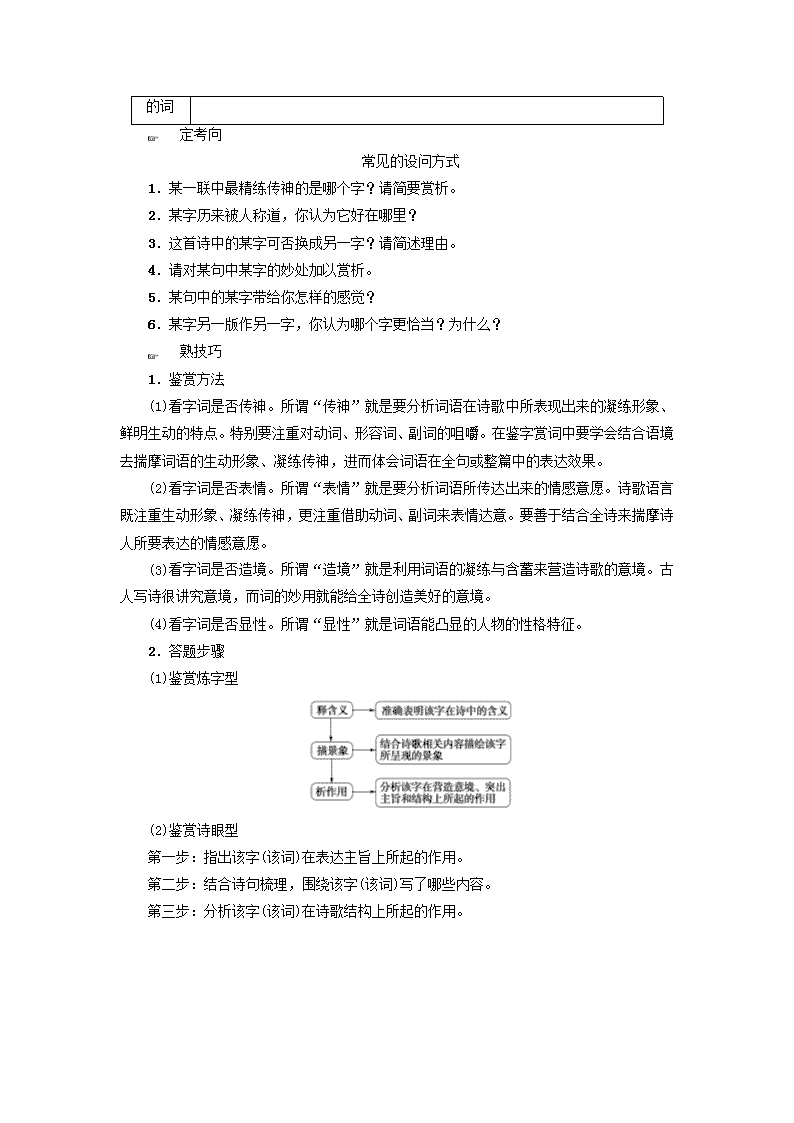

2.答题步骤

(1)鉴赏炼字型

(2)鉴赏诗眼型

第一步:指出该字(该词)在表达主旨上所起的作用。

第二步:结合诗句梳理,围绕该字(该词)写了哪些内容。

第三步:分析该字(该词)在诗歌结构上所起的作用。

阅读下面的诗歌,完成后面的题目。

野水孤舟

梁 栋[注]

前村雨过溪流乱,行路迷漫都间断。

孤洲尽日少人来,小舟系在垂杨岸。

主人空有济川心,坐见门前水日深。

袖手归来茅屋下,任他鸥鸟自浮沉。

【注】 梁栋,咸淳四年进士。迁宝应簿,调钱塘仁和尉。宋亡,归杭州闲处守道。此诗大约作于南宋灭亡之前。

颈联中的“空”和“坐见”用得极为传神,请结合诗句赏析。(5分)

[尝试解答]

步骤一:______________________________________________________

______________________________________________________________

步骤二:______________________________________________________

______________________________________________________________

步骤三:______________________________________________________

______________________________________________________________

【读懂诗歌】

骤雨过后,积水茫茫,四溢的溪涧淹没了平日的行路。与外界隔绝的孤洲整天没有来客造访,唯有一叶小舟孤独地拴在垂杨的岸边。本想乘舟渡河,但门前的水势有增无减。只好袖手归来,栖迟茅屋,不惊鸥鸟任其沉浮。

【解题思维】

第一步:明确颈联是本诗的第五、六句,找出“空”和“坐见”在颈联中所处的位置。

第二步:认真分析颈联内容。“空有济川心”表面是说虽想渡河,但只是一种奢望,“坐见”写出了诗人的无奈。联系注释可知,其实诗人要写的是即使想恢复中原,但也无法施展抱负。

第三步:先解释这两个词的字面义,再结合诗句分析其表达了诗人怎样的感情。

【答案】 (步骤一)“空”在此为“徒然,白白地”之意;“坐见”,即坐视,无可奈何之意。(步骤二)诗人虽然想乘舟渡河,无奈门前流水,水势有增无减,渡水的打算便成了泡影。南宋末年,国势飘摇,每况愈下,诗人即使有恢复中原,振兴国家的宏伟抱负,也完全没有施展的可能。在黑暗面前诗人深感自己的无能为力。(步骤三)“空”和“坐见”,传神地写出了诗人心情的悲愤和无可奈何。

阅读下面的宋词,完成后面的题目。

鹧鸪天·建康上元作①

赵 鼎

客路那知岁序移,忽惊春到小桃枝。

天涯海角悲凉地,记得当年全盛时。

花弄影,月流辉。水精宫殿五云飞。

分明一觉华胥梦②,回首东风泪满衣。

【注】 ①本词作于宋南渡后的元宵节。②华胥梦:传说黄帝梦游华胥之国,该国社会繁荣祥和。

这首词炼字很有特色,此词前两句哪个字用得最好?为什么?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

【解析】 这首词通过今昔元宵的对比,抒发了国破家亡之悲。开头两句,点明身在客地,不觉时序推移之快,原来春天已经到了。“惊”字匠心独运,将词人恨时思国的情怀表达得淋漓尽致。

【答案】 “惊”字用得最好。“惊”字与首句的“那知”相呼应,不但表现了时序推移之快,而且写出了如梦初醒之情态,充分表达了词人恨时思国的爱国情怀。

阅读下面的诗歌,完成后面的题目。

灞上秋居

马 戴

灞原风雨定,晚见雁行频。

落叶他乡树,寒灯独夜人。

空园白露滴,孤壁野僧邻。

寄卧郊扉久,何年致此身?

既然诗人是寓居灞上,那么,将“寄卧郊扉久”中的“卧”改为“居”,是否更恰当?为什么?(5分)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

抽样1:我认为用“居”字好,一是诗人居住在郊外;二是诗歌的题目就是“灞上秋居”,紧扣诗题,前后照应。

阅卷点评

抽样1:虽有一定道理,但有些牵强;“前后照应”不是“居”的特点。只能得2分。

抽样2:赏析流于肤浅,“寄卧郊扉久”明显不是写一晚之事。未从深度上进行挖掘,只能得1分。

抽样2:“卧”字恰当,因为诗歌写的是风雨夜晚的情景,是诗人在床上“卧”听并联想到的情景。

规范答案:“卧”字更恰当。①“卧”在文中有“躺倒”的意义,在这里更准确生动地体现了诗人百无聊赖、寂寞孤单的常态,也更准确地表明诗人未得起身、未获任用的人生际遇。②“卧”比“居”更充分地表现诗人怀才不遇、进身渺茫的失意和忧愤。

增分指导:炼字题着眼于形象描写的生动性、思想情感的含蓄性、议论说理的深刻性、语言搭配的精美性四个方面,本题鉴赏的是动词,应着眼于描写的生动性,再由果索因,体会感情的深刻性。

对于此题,首先要理解这句诗的含意,“卧”在此处有“僵卧孤村,百无聊赖”之意;然后展开联想把该字放入原句中描述景象。分析该字准确生动地体现了诗人百无聊赖、寂寞孤单的状态,而“居”没有这层意思。

阅读下面的诗歌,完成后面的题目。

江宁夹口三首(其三)

王安石

落帆江口月黄昏,小店无灯欲闭门。

侧出岸沙枫半死,系船应有去年痕。

这首诗的末句,有用“应”字的,也有用“犹”字的,哪个更好?为什么?请简要赏析。

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

【解析】 本题要求比较两个副词运用的巧妙程度。要联系诗歌的景物描写和诗人的思想感情,立足于“炼字”的修辞效果。答案不止一种,见仁见智,贵在言之成理,自圆其说。“应”字,表达了诗人对岁月易逝、人生易老的慨叹,也表达出诗人在孤寂愁苦中力求开拓的一种心情。“犹”字也很新奇。去年系舟的痕迹如今仍在,意在暗示在此停泊的客船不多,突出了荒村野店的孤独寂寞。能通过比较鉴别,答出“应”与“犹”任何一字的妙处均可。

【答案】 (示例一)“应”字更好,“应”

字蕴含丰富,传达出了诗人在孤寂中力寻旧影时的复杂心情,其中既有希冀与自信,也有失意与怅惘,更有寻而未见的不甘心,可谓传神之笔。“犹”字则无此意趣。

(示例二)“犹”字更好,“犹”字自然道出,却出人意料,去年系舟的痕迹还保存到现在,说明在此停留的旅客不多,进一步传达出诗人孤寂怅惘的心绪。而“应”字却不能道出此意。(也可以认为二者各有其妙,但要分析二字的妙处)