- 792.50 KB

- 2021-05-20 发布

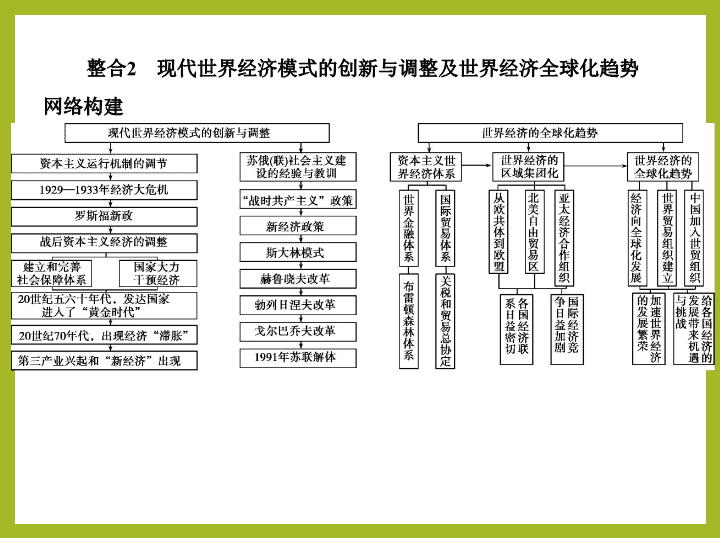

整合2 现代世界经济模式的创新与调整及世界经济全球化趋势

整合2 现代世界经济模式的创新与调整及世界经济全球化趋势

网络构建

知识主线

1.

俄国十月社会主义革命后

,

建立了世界上第一个社会主义国家

,

社会主

义变为现实。

2.十月革命胜利后,苏俄(联)实行“战时共产主义”政策;国内战争胜利

后,苏俄实行新经济政策,逐步向社会主义过渡;20世纪30年代,苏联确立

了“斯大林模式”,对苏联和世界历史都产生了重要影响。

3.

第二次世界大战后

,“

斯大林模式”越来越成为生产力发展的障碍。

赫鲁晓夫和勃列日涅夫先后进行了改革

,

但成效不大。戈尔巴乔夫在经

济改革没有迅速取得预期效果的情况下

,

把改革的重点转向政治领域

,

最终导致苏联的解体。

4.20世纪30年代经济大危机后,罗斯福开始加强国家对经济的干预,开创

了国家垄断资本主义的经济发展新模式。

5.第二次世界大战后,主要资本主义国家普遍实行国家垄断资本主义,到20世纪70年代,西方国家开始减少对经济的干预,“混合经济”开始出现;与此同时,资本主义经济领域出现一些新变化。

6.第二次世界大战后至今世界经济发展的两大趋势

(1)区域集团化趋势:从欧共体到欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织、扩大的东盟、非洲联盟的成立等都是当今世界区域集团化趋势的主要表现。

(2)经济全球化趋势:布雷顿森林体系、关贸总协定、世界银行、国际货币基金组织的建立,一方面确立起以美国为首的资本主义世界经济体系,另一方面,也进一步推动了经济的全球化。世界贸易组织的建立、全球性资本市场的形成、生产的国际化程度提高、跨国公司成为国际经济活动的主体、越来越多的国家采用市场经济体制等,都是当前经济全球化的主要表现,同时也推动经济全球化向更深广的层面发展。

规律总结

1.苏俄(联)社会主义建设与改革的政策调整

(1)俄国十月革命胜利后,苏俄(联)经济建设历经“战时共产主义”政

策、新经济政策、工业化、农业集体化等,最终确立起以高度集中的计

划经济体制为特征的斯大林模式。这种模式在战争期间和国民经济恢

复时期曾发挥过重要作用,但是,其本身存在严重的缺陷,成为后来苏联

解体、东欧剧变的历史根源。

(2)针对斯大林模式的弊端,二战后苏联多次进行改革。赫鲁晓夫改革

主要侧重于农业方面,勃列日涅夫改革主要侧重于工业方面,二者都没

有突破斯大林模式,而戈尔巴乔夫制定经济发展的加速战略,用经济管

理方法代替原来的行政命令,但经济改革没有成功,其政治改革背离了

社会主义方向,最终以苏联解体而告终。

2.现代资本主义国家经济运行机制的阶段性调整

(1)第一阶段:罗斯福新政至20世纪70年代初,主要是加强国家干预经济

的力度,20世纪50—70年代初出现了经济发展的“黄金时期”。

(2)第二阶段:20世纪70年代至21世纪初。20世纪70年代初的经济危机

暴露了国家过分干预经济的弊端,为克服经济危机,西方国家普遍减小

了对经济的干预力度、缩减财政支出,充分发挥市场在经济发展中的调

节作用。20世纪90年代,西方国家普遍出现了经济繁荣的局面。

(3)第三阶段:2008年美国金融危机爆发后,西方国家普遍出现了市场调

节失灵、国家经济陷入衰退的局面。各国纷纷推出经济刺激计划,加大

了国家对经济的干预力度。

3.认识二战以来世界经济发展的总体特征

(1)两个趋势

①经济区域集团化。主要表现:东盟、亚太经合组织、欧盟、北美自由

贸易区。

②经济全球化。表现在1995年WTO正式运转。

③二者关系:前者是实现后者的重要步骤和途径;后者则是前者的最终

归宿。

(2)主要原因:第三次科技革命使生产力大大提高。

(3)双面影响:经济全球化是由发达资本主义国家主导的、资本在全球

范围内的新一轮扩张。同时,也是一把双刃剑,一方面,带来良好的发展

机遇;另一方面,也带来风险与问题。

(4)中国抉择:加入世界贸易组织(WTO)是中国建立社会主义市场经济

和融入世界经济的必然选择。有利于改善我国的外贸环境、增强我国

经济发展活力和国际竞争力,总体上符合我国的根本利益和长远利益。

但是,加入WTO对中国可能是一把双刃剑,如不加快改革力度,我国的弱

势产业将面临被淘汰的危险。

时期

发展历程

1.“战时共产主义”政策(直接过渡)——追随“理想”的实验

(1)背景:国内战争爆发,苏俄面临严峻的政治经济形势

(2)内容

①农业:余粮收集制;②工业:工业国有化;③商品流通:取消一切商品贸易,由国家集中分配;④社会劳动:强制劳动

(3)特点:适应战时需要;具备某些共产主义的特征;否定商品货币和市场规律

(4)评价

①积极:在战时特殊情况下,最大限度地集中全国人力、物力、财力,保证了军事上的胜利

②消极:许多措施超出了战时需要的限度,带来的弊端日益显现,引起人民不满,引发了政治经济危机

要点归纳

一、苏俄(联)的社会主义建设

时期

发展历程

2.新经济政策(间接过渡)——面对现实的实验

(1)背景:“战时共产主义”政策导致的政治经济危机

(2)内容

①农业:粮食税;②工业:中小企业和国家暂时无力经营的企业,允许本国和外国资本家经营,恢复私人小企业;③商品流通:允许自由贸易

(3)特点:利用市场和商品货币关系来扩大生产,逐步、间接地过渡到社会主义

(4)意义:表明苏俄探索出了在生产力发展的基础上逐步向社会主义过渡的道路;恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权

斯大林模式——回归“理想”的探索

(1)确立:20世纪30年代中期,经过工业化和农业集体化,实施国民经济发展五年计划,确立了斯大林体制

(2)主要表现:实行单一的公有制;实行高度集中的经济管理体制;实行排斥市场的指令性计划经济;主要以行政手段管理经济,政治上实行高度中央集权与专制

(3)评价

①积极:使苏联能够按照计划调配和使用全国资源,建立、健全工业体系,实现工业化。1937年苏联工业总产值跃居欧洲第一位、世界第二位,为反法西斯战争的胜利奠定了物质基础

②消极:片面发展重工业;忽视消费品生产;农民生产积极性不高;压抑地方和企业的积极性;僵化的计划经济体制的弊端成为后来苏联解体的重要原因

苏联的经济改革——破除“斯大林模式”的迷茫

(1)赫鲁晓夫改革:扩大农业、工业生产自主权,未从根本上突破斯大林模式

(2)勃列日涅夫改革:扩大企业经营自主权,突出发展重工业(军事工业)

(3)戈尔巴乔夫改革:承认市场对经济的调节作用,后期改革重点开始转向政治领域

1.(2017湖南师大附中高三第五次月考,21)20世纪20年代,苏联领导人布

哈林曾提出“乌龟速度论”:我们不会由于国内的阶级差距和我们的技

术落后而灭亡,甚至在低下的技术基础上我们也能够建成社会主义

……

我们将以乌龟速度爬行。此理论主要针对的是

( )

A.“战时共产主义”政策

B.新经济政策

C.斯大林模式

D.戈尔巴乔夫改革

答案

B

根据材料中“

20

世纪

20

年代”“在低下的技术基础上我们

也能够建成社会主义”可知这一政策就是苏俄采取的新经济政策

,

故选

B

项。

对应训练

二、世界资本主义经济政策的调整

时期

发展历程

20世纪

30年代

1.1929—1933年经济危机——自由资本主义政策的失败

(1)原因

①根本原因:资本主义的基本矛盾

②具体原因:贫富差距不断扩大导致市场萎缩,股市狂涨造成经济虚假繁荣,分期付款打乱了正常的经济秩序。

(2)爆发:1929年美国纽约股市崩溃,此后大批银行倒闭,企业破产,农产品价格猛跌,失业人数猛增

(3)特点:范围特别广、持续时间相当长、破坏性特别大

(4)影响

①对国际局势:各国纷纷转嫁经济危机,导致世界经济进一步陷入混乱,国际关系日趋恶化

②对国内局势:使得人们对整个资本主义制度产生了怀疑,法西斯主义在一些国家开始泛滥,资产阶级民主制度摇摇欲坠

2.罗斯福新政——国家干预经济开始

(1)背景:20世纪30年代大危机,引发了国内政治、经济危机,胡佛“自由放任”政策的失败

(2)特点:在维护资本主义制度的前提下,加强国家对经济的干预

(3)影响:使美国暂时渡过了经济危机,开创了国家干预经济的新模式,形成了国家垄断资本主义

二战后

二战后资本主义经济的新变化——资本主义经济政策调整

(1)生产力发展:第三次科技革命的开展,使社会生产力有了很大的发展,形成了以知识经济为基础、信息技术为主导的“新经济模式”

(2)生产关系调整:国家干预经济,对经济进行宏观调控,国家垄断资本主义发展;出现“混合经济”;建立“福利国家”制度

(3)产业结构调整:第三产业迅速发展起来,拓宽了经济活动领域

对应训练

2.(2016河北名校模拟)有学者说,罗斯福新政“在自由放任的资本主义

和社会主义之间走了一条中间道路——有管制的资本主义”。该学者

强调的是罗斯福新政

( )

A.放弃了资本主义自由体制

B.开创了国家干预经济的先河

C.调整了政府与市场的关系

D.是学习苏联计划经济的结果

答案 C 本题考查罗斯福新政。面对1929—1933年经济危机,美国总

统罗斯福实施“新政”,通过加强资本主义国家对经济的宏观控制和管

理的手段,调整政府与市场的关系,从而缓解了美国的经济危机,故C项

正确;罗斯福新政使资本主义制度得到调整、巩固与发展,A项错误;罗

斯福新政开创了国家干预经济的先河,但材料强调的是“新政”“走了

一条中间道路”,故B项错误;罗斯福大胆借鉴社会主义国家计划经济的

长处,用改革的方法挽救了资本主义危机,并非单纯学习苏联计划经济

的结果,故D项错误。

时期

发展历程

制度化、

体系化

(二战后

初期)

二战后以美国为中心的资本主义世界经济体系的形成

(1)过程

①布雷顿森林体系建立,世界有了统一的国际货币体系

②关税与贸易总协定的成立,建立起以美国为主导的国际贸易体系

③世界银行、国际货币基金组织和关贸总协定,构成了调整世界经济贸易和金融的三大支柱

(2)影响

①确立了二战后美国的资本主义世界经济霸主地位,有利于美国对外经济扩张

②一定程度上稳定了世界经济秩序,促进了世界贸易的发展

③顺应了经济全球化趋势,反映了世界经济向体系化、制度化方向发展

三、当今世界经济全球化趋势

区域化、

集团化

(20世纪

六七十年

代以来)

世界经济的区域集团化

(1)欧盟:1993年成立,是合作程度最高的区域化组织,提高了欧洲的国

际政治地位,有利于推动世界朝多极化方向发展

(2)北美自由贸易区:第一个由发达国家和发展中国家组成的经济贸易

集团;增强了国际竞争力和区域经济实力

(3)亚太经合组织:是当今范围最广、规模最大的区域性经济合作组织;促进了地区贸易、投资的自由化、便利化和经济技术合作

全球化、

规范化

(20世纪

80年代

以来)

1.世界经济全球化趋势

(1)原因:科技发展(物质基础和推动力);交通运输和信息技术(技术手段);跨国公司和各种国际组织(推动者);两极格局结束(消除阻碍);绝大多数国家实行市场经济体制(有利条件)

(2)评价

①对世界:加速了世界经济的发展和繁荣,加剧了全球竞争中的利益失衡

②对发达国家:发达国家在经济全球化中占主导地位,成为经济全球化的最大受益者

③对发展中国家:有利于吸引外资、技术和先进的管理经验,开拓国际市场;但在国际竞争中处于十分不利的地位,国家主权和经济安全面临空前的压力和挑战

(3)存在的问题

①它拉大了发达国家与发展中国家之间的贫富差距,加剧了全球化竞争中的利益失衡

②发展中国家的国家主权和经济安全面临空前压力和挑战

③加深了世界各国经济的相互依赖性,增强了经济危机的传染性和破坏性

2.世界贸易组织

(1)背景:随着世界经济全球化迅速发展,关贸总协定难以适应世界经济的发展

(2)成立:1995年1月1日,世界贸易组织正式开始运作,标志着规范化、法制化的世界贸易体系建立起来,加快了经济全球化的发展

(3)中国加入:中国于2001年底加入。对中国有利有弊,但利大于弊

3.(2017江西普通高等学校招生全国统一考试仿真卷,35)特朗普就任美

国总统第三天,就签署了退出亚太多边自由贸易协定TPP的行政命令,此

举多被解读为贸易保护主义与反全球化。此前,泰国、韩国、加拿大、

欧盟也爆发过反全球化抗议活动。这些反全球化现象反映出全球化的

最大弊病是

( )

A.损害发展中国家利益

B.世界范围内财富分配不均

C.不利于世界经济发展

D.削弱发达国家经济地位

对应训练

答案 B 根据材料“美国

……

退出亚太多边自由贸易协定”“泰

国、韩国、加拿大、欧盟也爆发过反全球化抗议活动”并结合所学知

识可知,这些反全球化现象说明经济全球化是一把双刃剑,一方面推动

全球生产力发展,加速世界经济增长,为发展中国家追赶发达国家提供

了一个难得的历史机遇;另一方面也加剧了国际竞争,造成贫富悬殊、

南北差距增大等一系列问题。A项损害发展中国家利益的说法错误,排

除;C项不利于世界经济发展的说法错误,排除;D项削弱发达国家经济地

位的说法错误,排除;材料中反全球化现象反映出全球化的最大弊病是

世界范围内财富分配不均,所以选B项。