- 538.63 KB

- 2021-05-20 发布

专题十 近代中国思想解放的潮流与三民主义

总纲目录

主干点一 近代中国思想解放的潮流

主干点

二

孙中山的三民主义思想

命题猜想 直击高考

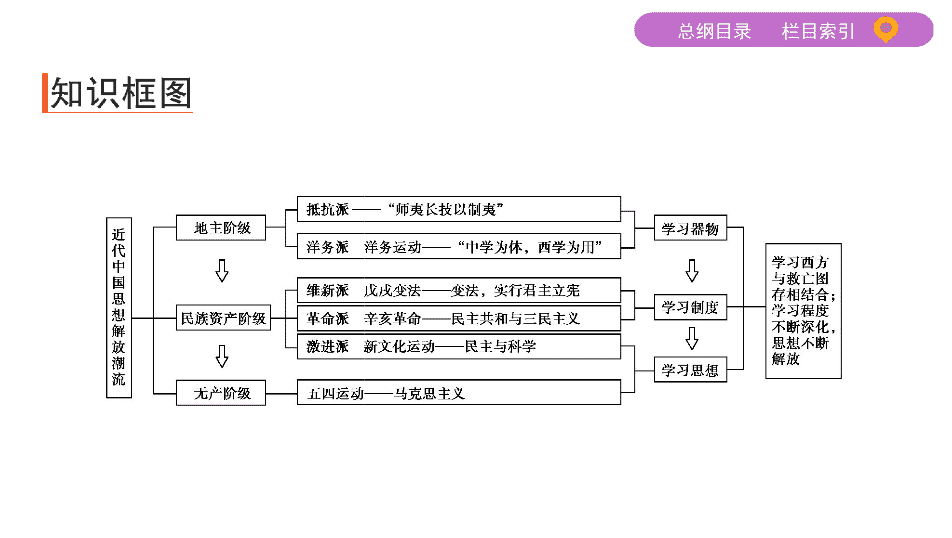

1.开明地主阶级的救亡图存思想:鸦片战争后,林则徐、魏源萌发了“向西方

学习”的思想,提出了“师夷长技以制夷”的主张。第二次鸦片战争后,洋务

派掀起了洋务运动,迈出了中国近代化的第一步。

2.民族资产阶级的思想变革:维新派提出“维新变法”思想,并进行了“戊戌

变法”。革命派提出三民主义,并领导了辛亥革命。激进的民主主义者掀起

了新文化运动,猛烈地冲击了封建思想的统治地位。

3.在五四运动时期,马克思主义得到传播并与工人运动相结合,使无产阶级有

了领导革命的指导思想。

主干点一 近代中国思想解放的潮流

1.

(2019课标Ⅱ,28)1898年,一份英文报纸报道:光绪皇帝已经遇害,“太后现在

正维持着光绪名义上统治的滑稽剧,一到适当的时候,便公开宣布他的死

讯”。这则报道可以用来说明当时

(

D

)

A.君主立宪受到社会的广泛支持 B.清政府加强排外活动力度

C.列强寻找干涉中国内政的借口 D.部分西方人赞同变法活动

答案 D

本题考查维新变法,以一份英文报纸中的报道作为背景材料,考查

学生调动和运用知识了解历史事实、分析历史结论的能力,体现的核心素养

为历史解释。本题有助于学生从历史的角度认识中国的国情,形成对祖国的

认同感和正确的国家观。

报道中“滑稽剧”的说法,说明部分西方人反对慈禧太后的幕后统治,支持光

绪帝发起的变法运动,故D项正确。当时君主立宪制并未受到社会的广泛支

持,故A项错误。材料未体现清政府对外国的态度,故B项错误。材料不能体

现列强干涉中国内政,故C项错误。

2.

(2019课标Ⅰ,29)1915—1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”

“民主”等词出现频次大体相当;1919—1922年,“民主”出现次数不到“科

学”的1/10,不及“革命”的1/20。这种变化可说明

(

A

)

A.新文化运动主流思想发生转变

B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定

D.中国社会主要矛盾发生改变

答案 A

本题以新文化运动前期、后期《新青年》中典型词汇出现频次

的变化为切入点,考查新文化运动和马克思主义的传播,同时考查学生准确获

取信息、论证和探讨问题的能力,体现历史解释素养。

材料表明,1919—1922年,《新青年》中“革命”“科学”出现的次数远远高

于“民主”出现的次数,说明新文化运动由宣传、追求民主平等转变为革

命、科学救国,反映出新文化运动的主流思想发生变化,故A项正确。国民革

命运动开始于1924年,与题干时间不符,B项错误;材料反映的是新文化运动主

流思想的变化,而非知识界对资本主义政体模式的态度,C项错误;此时中国仍

然是半殖民地半封建社会,社会主要矛盾没有发生变化,D项错误。

3.

(2019课标Ⅲ,29)1916年1月,陈独秀在《青年杂志》撰文称:“个人之人格

高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传

之道德政治胥(皆)反乎是。”陈独秀意在

(

B

)

A.主张国家至上 B.批判封建伦理

C.反对西方民主 D.传播马克思主义

答案 B

本题考查新文化运动中陈独秀的思想主张,同时考查考生调动和

运用知识辨别历史事物的能力,体现的核心素养为史料实证和唯物史观。本

题有助于学生了解并认同中国先进文化,正确认识中华文明的历史价值和现

实意义。

“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”表

明陈独秀追求个人的自由和民主权利,“而吾国自古相传之道德政治胥(皆)

反乎是”意思是中国传统道德压抑人们的自由和权利,综合起来可以看出陈

独秀批判封建伦理道德,故B项正确。陈独秀强调的是个人的人格和权利,并

未主张国家至上,故A项错误。陈独秀在当时赞成西方民主,故C项错误。材

料内容与马克思主义无关,故D项错误。

4.

(2019课标Ⅲ,30)20世纪30年代中期,《新中华》载文:“现在你随便拉住一

个稍稍留心中国经济问题的人,问他中国经济性质如何,他就毫不犹豫地答复

你:中国经济是半殖民地性半封建性经济。”这可以用来说明当时

(

D

)

A.知识界对中国社会性质的认识相同

B.官僚资本主义在中国迅速膨胀

C.经济理论问题引起民众的普遍关注

D.马克思主义思想方法得到传播

答案 D

本题考查马克思主义传播的影响,旨在考查考生准确描述和解释

历史事物的能力,考查时空观念、历史解释素养,引导学生树立正确的世界

观。

20世纪30年代中期,中国处于半殖民地半封建社会。根据材料可知,《新中

华》载文认为,只要是“稍稍留心中国经济问题的人”,都知道“中国经济是

半殖民地性半封建性经济”,体现了运用马克思主义思想方法思考中国经济

性质问题,故选D项。A项表述过于绝对,排除;材料信息无法体现官僚资本主

义在中国的发展状况,故B项错误;材料信息无法体现民众普遍关注经济理论

问题,故C项错误。

时期

核心提示

拓展升华

19世纪四五十年代

“开眼看世界”思潮(1)代表:林则徐、魏源(2)阶级:地主阶级抵抗派

(3)主张:师夷长技以制夷

近代向西方学习的特点

(1)近代中国人学习西方、寻求变革的思想是为了中国的独立、民主和富强(2)学习西方与抵制侵略、启蒙和救亡相联系,体现了反封建、反侵略性质(3)学习西方是一个由“器物”到“制度”再到“思想文化”的由浅入深、由表及里不断深化的过程,也是中国人对西方文化的认识由被动接受到主动选择的过程。最终中国共产党选择了马克思主义作为拯救国家、改造社

会的思想武器(4)向西方学习具有明显的阶段性。从鸦片战争到甲午中日战争,地主阶级学“器物”;从戊戌变法到20世纪初,资产阶级学“制度”;从1915年至1919年,资产阶级学“思想文化”;从五四运动到新中国成立,中国共产党从“走俄国的路”到“走自己的路”

19世纪60—90年代

“中体西用”思想(1)代表:奕、曾国藩、李鸿章等

(2)阶级:地主阶级洋务派(3)主张:自强、求富

19世纪60—90年代

维新思潮(1)代表:王韬、康有为、梁启超等

(2)阶级:民族资产阶级维新派(3)主张:倡导君主立宪

20世纪初

民主、科学思潮(1)代表:陈独秀、李大钊、胡适等(2)阶级:民族资产阶级激进派

(3)主张:提倡民主与科学,反对专制、愚昧和迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学

20世纪初

马克思主义(1)背景:新文化运动的开展;十月革命的胜利(2)代表:李大钊等

(3)阶级:有初步共产主义觉悟的知识分子(4)主张:学习俄国,改造中国

(5)影响:第一次举起了社会主义的大旗

1.

(2019课标Ⅰ,29,改编)1915—1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平

等”“民主”等词出现频次大体相当;1919—1922年,“民主”出现次数不到

“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。导致这种变化的主要原因是

(

A

)

A.马克思主义的广泛传播

B.国民革命运动的推动

C.中国政府倡导移风易俗

D.群众爱国运动的推动

答案 A

1919年以后,马克思主义在中国广泛传播,改变了新文化运动的方

向和性质,才导致题干材料中“革命”出现次数的增多,故A项正确。当时国

民革命尚未爆发,故B项错误。材料所述现象与移风易俗无关,故C项错误。

群众爱国运动并不会导致“革命”在文章中出现次数增多,故D项错误。

2.

(2019湘赣十四校二联)著名史学家陈旭麓先生在《近代中国社会的新陈代

谢》中说:“用”在“体”中会发酵,势必不断促进事物的新陈代谢。因此,

洋务运动中的好些人,觉察到桎梏与荆棘,寖寖乎要以“西体”为法,去改变

中国的某些旧制。作者意在说明

(

D

)

A.“中体”和“西用”互不侵犯

B.洋务派“中体西用”思想根深蒂固

C.戊戌维新是对洋务运动的否定

D.“体用”言论为引进“西体”开路

答案 D

据材料可知,洋务派中的一些人认识到只有引进“西体”才能改

变中国的困境,即“中体西用”的言论客观上有利于引进“西体”,故选D

项。A项与材料意思不符,排除;材料表明,洋务派已经有意改变“中体西用”

的思想,故B项错误;戊戌维新引进“西体”,某种程度上延续了洋务派的理

念,故C项错误。

3.

(2019安徽合肥二模)1917年,高一涵先生认为:“往岁之革命为形式,今岁之

革命在精神。政治制度之革命,国人已明知而实行之矣;惟政治精神与教育主

义之革命,国人犹未能实行。”他的认识

(

A

)

A.揭示了思想解放的重要性

B.深受马克思主义的影响

C.成为知识分子的思想共识

D.探索了新民主主义道路

答案 A

从材料信息看,1917年,高一涵认为,当今虽然已经实行了政治制度

革命,但政治精神和教育主义的革命尚未实行,这一认识揭示了思想解放的重

要性,故选A项。材料信息无法体现马克思主义的影响,排除B项;C项中的

“共识”表述不当,排除;此时中国尚未进入新民主主义革命时期,故D项错

误。

主干点二 孙中山的三民主义思想

1.

(2019安徽安庆示范中学联考)从兴中会、同盟会开始,国民党始终是一个

以少数知识精英为主的集合体,不是会党,就是海外华侨;直到1924年以后,国

民党才发展为一个开放的、具有广泛政治动员能力的现代型政党。这一变

化主要是基于

(

C

)

A.中国政党政治的成熟 B.军阀割据政治环境较为宽松

C.“三大政策”的推动 D.孙中山加强了革命领导核心

答案 C

根据材料“直到1924年以后,国民党才发展为一个开放的、具有

广泛政治动员能力的现代型政党”并结合所学可知,国民党在1924年受到了

“联俄、联共、扶助农工”三大政策的影响,故选C项;二十世纪初,中国的政

党政治尚处于起步阶段,排除A项;辛亥革命后,北洋军阀统治逐渐走向反动、

割据,排除B项;材料强调国民党发展成为“开放的、具有广泛政治动员能力

的现代型政党”,排除D项。

2.

(2019广东肇庆统测)对于“共和”,梁启超持稳健态度,侧重于学理探究,更

多考虑西方共和传统与中国社会文化的适应问题,在行动上主张缓行共和;孙

中山则以行动家自认,更强调实际行动,追求跨越式的政治变革,主张速行共

和。这反映了

(

C

)

A.梁启超的思想日趋保守

B.孙中山的主张更符合中国国情

C.近代共和之路曲折艰难

D.资本主义与封建主义之争

答案 C

材料“梁启超

……

在行动上主张缓行共和;孙中山则以行动家自

认,更强调实际行动”表明资产阶级对于“共和”有不同的认识,说明近代共

和之路曲折艰难,故选C项;梁启超曾经主张君主立宪而现在主张探究“共

和”,由此可知其思想进步,排除A项;材料说明孙中山和梁启超的主张不同但

不能说明何种主张更适合中国,排除B项;梁启超和孙中山都是资产阶级,排除

D项。

时期

核心提示

拓展升华

20世纪初

旧三民主义

(1)内容①民族主义:反对民族压迫,推翻清政府的封建统治。②民权主义:推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国。③民生主义:土地国有,平均地权

(2)评价①进步性:反映了中国人民想要实现民族独立和民主权利的共同愿望,推动了资产阶级民主革命运动的发展。②局限性:没有明确提出反对帝国主义的要求,也没有提出彻底的土地革命纲领

多角度认识三民主义

(1)从时代背景看,三民主义产生于《辛丑条

约》签订后,民族矛盾和阶级矛盾趋于汇流

(2)从纲领内容看,三民主义所要解决的是封建

主义和人民大众的矛盾,推翻清王朝的统治

(3)从民生意识看,三民主义借鉴欧美经验,结合

中国国情,同情人民疾苦,呼唤社会公平

(4)从民主政治看,三民主义倡导民权,指导了

《中华民国临时约法》的颁布,确立三权分立

式的责任内阁制,使民主共和观念深入人心,推

动了民主政治的进程

(5)从时代发展看,三民主义与时俱进,由旧三民

主义发展为新三民主义,推动了民主革命的发

展

20世纪

20年代

新三民主义

(1)内容①民族主义:中国民族自求解放,中国境内各民族一律平等。②民权主义:民权为一般平民所共有,凡真正反对帝国主义之个人及团体,均享有一切自由及权利。③民生主义:平均地权,节制资本,实行“耕者有其田”的政策

(2)评价:和中国共产党的民主革命纲领有着基本相同的革命目标,成为国共合作的政治基础,有力地推动了国民革命的发展

1.

(2019安徽安庆二模)1904年,孙中山在檀香山发表《驳保皇报书》一文,说:

“夫今日,专制之时代也。必先破坏此专制,乃得行君主或民主之立宪也。既

有力以破坏之,则君主民主随我所择。如过渡焉,与其滞乎中流,何不一棹而

登彼岸,为一劳永逸之计也?”这表明孙中山主张

(

D

)

A.在君主制和民主制中择其一

B.以君主制作为民主制的过渡

C.将民主制和君主制有机结合

D.反对君主立宪倡导民主共和

答案 D

材料节选自《驳保皇报书》,其主旨表明孙中山主张实行民主共

和,反对君主制,故选D项,排除A项;根据材料及所学可知,孙中山明确反对用

君主制作为过渡,排除B项;孙中山明确主张共和制而非民主制与君主制相结

合,排除C项。

2.

(2019江西南昌二模)“工农学兵,工农学兵,大联合!大联合!打倒帝国主义,

打倒帝国主义,齐奋斗,齐奋斗。”这段选自民国某时期的军歌歌词,反映了

(

C

)

A.新民主主义革命阶段开始

B.抗日民族统一战线已经形成

C.新三民主义成为革命旗帜

D.帝国主义在华势力受到重创

答案 C

从歌词的内容可知这是国民大革命时期的国民革命军军歌,当时

国共两党第一次合作,以新三民主义为革命旗帜,故选C项。五四运动标志着

新民主主义革命阶段开始,故A项与题意不符;1937年全民族抗战爆发后,抗日

民族统一战线正式形成,故B项错误;仅从歌词无法说明帝国主义在华势力受

到重创,故D项错误。

3.

(2019山东济宁一模)1923年11月,孙中山在演说中强调,中国革命要取得成

功,就要向俄国学习。俄国革命,原来只有民权、民生两大内容,但在十月革

命后六年间,俄国都在为民族主义奋斗。因此,俄主义与国民党的“三民主

义”,实在暗相符合。孙中山的上述观点表明他

(

A

)

A.巧妙地将中俄两国革命理论联系在一起

B.找到了中俄两国革命道路的相同之处

C.密切关注中俄两国革命理论的不同之处

D.在某种程度上仍排斥俄国的革命思想

答案 A

通过题干中“俄主义与国民党的‘三民主义’,实在暗相符合”,

可知孙中山把中国和俄国的革命理论联系在了一起,故选A项;题干提及的是

中俄两国的革命理论问题,不是革命道路问题,排除B项;题干述及的是中国的

革命理论与俄国的相通之处,不是二者的不同之处,排除C项;题干述及的是中

国革命理论与俄国革命理论的相通之处,没有表明孙中山对俄国革命思想的

排斥,排除D项。

1.

(2019山东德州3月)近代维新派知识分子大都主张以孔子符号作为重建中

国政治、文化秩序之张本,革命派知识分子大都主张以黄帝为民族符号来凝

聚国民群体。两种主张

都

(

D

)

A.强调托古改制

B.宣扬种族革命

C.动员了社会各阶层民众

D.利用了传统历史文化资源

答案 D

从材料信息可知,维新派和革命派均利用传统文化宣传资产阶级

思想,故选D项。维新派强调托古改制,排除A项;革命派宣扬种族革命,排除B

项;维新派和革命派均没有调动社会各阶层民众,排除C项。

2.

(2019河南新乡二模)康有为曾说,在此沉族破家、肝脑原野的危难关头,

“与其分灭于外,惨为亡国之戮囚,孰若付权于民,犹得守府而安荣”。这反

映出康有为

(

A

)

A.未能摆脱君上民下的传统思维束缚

B.认为君主立宪制是最好的政治制度

C.积极策划限制君权以挽救民族危亡

D.倡导以分权政治体制取代封建专制

答案 A

从材料信息“孰若付权于民,犹得守府而安荣”可知,康有为主张

君主应该将权力下放于民,以巩固统治,这反映出康有为未能摆脱君上民下的

传统思维束缚,故选A项。材料未涉及君主立宪制和限制君权,故B、C两项错

误;材料也无法体现分权政治体制,故D项错误。

3.

(2019山西适应性测试)近代西方自由思想传入中国,出现了不同的内涵。1

903年,严复说:“祛异族之侵横,求有立于天地之间

……

乃国群自由,非小己自

由也。”1918年,胡适说:“我所最期望于你的是一种真正纯粹的为我主

义。”这些言论

(

A

)

A.有利于中国民族民主运动发展

B.为中国人民指明了救国道路

C.主导了新文化运动的方向

D.摧毁了传统礼教的文化基础

答案 A

从材料信息看,对于西方的自由思想,作为资产阶级维新派的代表

严复和作为激进的民主主义者胡适,他们的理解是不同的。面对民族危机,严

复强调“国群自由”,即国家和民族的自由;而胡适则强调“为我主义”,即

个人主义、个体自由。据此分析可知,这些言论有利于中国民族民主运动发

展,故选A项。马克思主义的传播为中国人民指明了救国道路,排除B项;严复

是资产阶级维新派的代表人物,他的言论并未主导新文化运动的方向,故C项

错误;材料信息无法体现对传统礼教的打击,故D项错误。

4.

[2019湖北七市(州)3月模拟]1918年7月,李大钊发表《法俄革命之比较观》

一文,指出:“俄罗斯之革命,非独俄罗斯人心变动之显兆,实二十世纪全世界

人类普遍心理变动之显兆。”“吾人对于俄罗斯今日之事变,唯有翘首以迎

其世界的新文明之曙光。”这表明李大钊

(

A

)

A.认识到俄国革命的时代意义

B.萌发了成立中国共产党的想法

C.总结了辛亥革命的历史教训

D.主张实行联合苏俄的革命政策

答案 A

从材料信息看,李大钊认为,俄国革命是“世界的新文明之曙光”,

这表明李大钊认识到俄国革命的时代意义,故选A项。材料信息未涉

及B、C、D三项,均排除。

5.

(2018河南洛阳一模)孙中山辞去临时大总统后告诫同盟会会员:“太平天

国即纯为民族革命的代表,但只是民族革命,革命后仍不免为专制。此等革

命,不能算成功。”孙中山之所以如此告诫,反映了他

(

D

)

A.对太平天国运动的惋惜

B.辞去临时大总统的无奈

C.对民主革命思想的反思

D.对实现民主政治的担忧

答案 D

从材料可以看出,孙中山以太平天国为例,是为了告诫同盟会会员

不要重蹈覆辙,没有体现对太平天国运动的惋惜,故A项错误;B项在材料中没

有体现,故B项错误;材料体现了孙中山对政治革命不彻底的警惕,不是对民主

革命思想的反思,故C项错误;据材料并结合所学可知,在革命派的妥协之下,

袁世凯窃取了革命果实,中国的民主之路前途未卜,这段话体现了他对实现民

主政治的担忧,故D项正确。

6.

(2019四川德阳一模)中国国民党在一次宣言中指出:“国民党人,因不得不

继续努力,以求中国民族解放,其所恃为后盾者,实为多数之民众,若知识阶

级、若农夫、若工人、若商人是已。”这次宣言发表于

(

C

)

A.1919年 B.1921年 C.1924年 D.1927年

答案 C

“其所恃为后盾者,实为多数之民众,若知识阶级、若农夫、若工

人、若商人是已”表明中国国民党认识到要想取得革命成功必须依靠民

众。结合所学可知,1924年,国民党“一大”通过宣言,重新阐释了三民主义,

确立了联俄、联共、扶助农工的三大政策,故C项正确。