- 120.50 KB

- 2021-05-19 发布

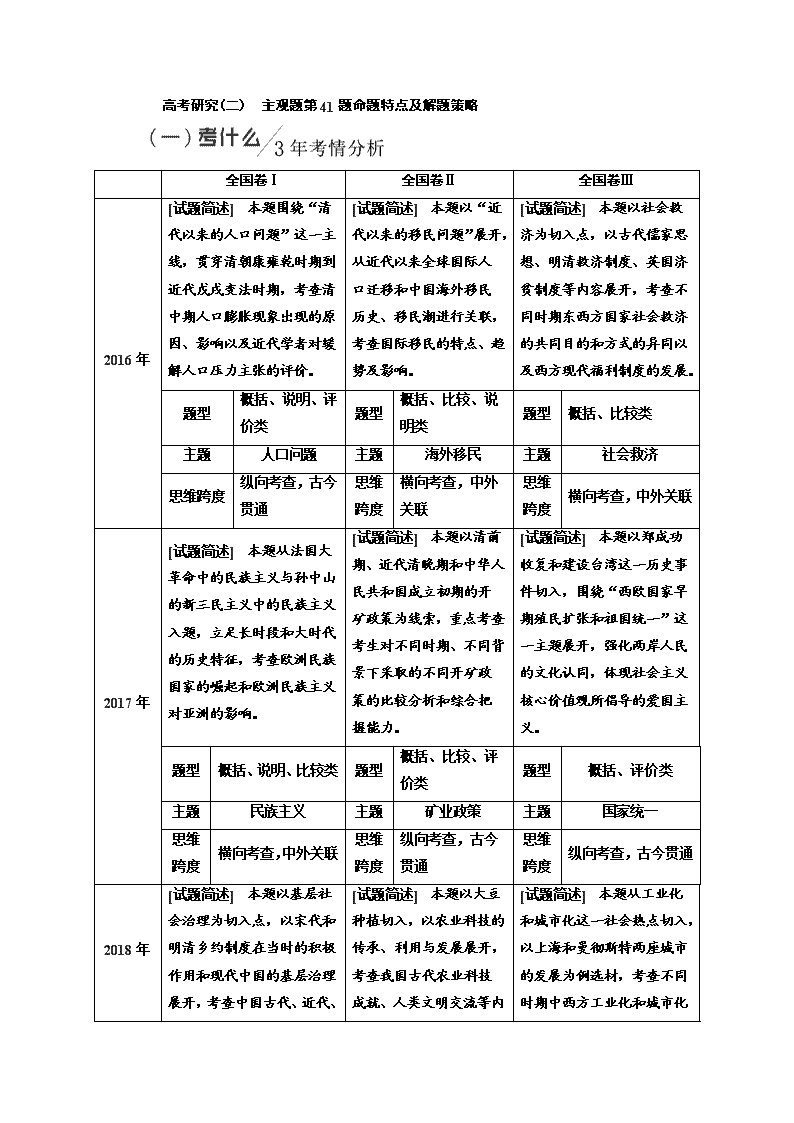

高考研究(二) 主观题第41题命题特点及解题策略

全国卷Ⅰ

全国卷Ⅱ

全国卷Ⅲ

2016年

[试题简述] 本题围绕“清代以来的人口问题”这一主线,贯穿清朝康雍乾时期到近代戊戌变法时期,考查清中期人口膨胀现象出现的原因、影响以及近代学者对缓解人口压力主张的评价。

[试题简述] 本题以“近代以来的移民问题”展开,从近代以来全球国际人口迁移和中国海外移民历史、移民潮进行关联,考查国际移民的特点、趋势及影响。

[试题简述] 本题以社会救济为切入点,以古代儒家思想、明清救济制度、英国济贫制度等内容展开,考查不同时期东西方国家社会救济的共同目的和方式的异同以及西方现代福利制度的发展。

题型

概括、说明、评价类

题型

概括、比较、说明类

题型

概括、比较类

主题

人口问题

主题

海外移民

主题

社会救济

思维跨度

纵向考查,古今贯通

思维跨度

横向考查,中外关联

思维跨度

横向考查,中外关联

2017年

[试题简述] 本题从法国大革命中的民族主义与孙中山的新三民主义中的民族主义入题,立足长时段和大时代的历史特征,考查欧洲民族国家的崛起和欧洲民族主义对亚洲的影响。

[试题简述] 本题以清前期、近代清晚期和中华人民共和国成立初期的开矿政策为线索,重点考查考生对不同时期、不同背景下采取的不同开矿政策的比较分析和综合把握能力。

[试题简述] 本题以郑成功收复和建设台湾这一历史事件切入,围绕“西欧国家早期殖民扩张和祖国统一”这一主题展开,强化两岸人民的文化认同,体现社会主义核心价值观所倡导的爱国主义。

题型

概括、说明、比较类

题型

概括、比较、评价类

题型

概括、评价类

主题

民族主义

主题

矿业政策

主题

国家统一

思维跨度

横向考查,中外关联

思维跨度

纵向考查,古今贯通

思维跨度

纵向考查,古今贯通

2018年

[试题简述]

[试题简述]

[试题简述]

本题以基层社会治理为切入点,以宋代和明清乡约制度在当时的积极作用和现代中国的基层治理展开,考查中国古代、近代、现代基层治理的变化,反映出党和国家对农村发展问题的重视。

本题以大豆种植切入,以农业科技的传承、利用与发展展开,考查我国古代农业科技成就、人类文明交流等内容,体现了对民生问题的关注,凸显构建人类命运共同体的历史意义。

本题从工业化和城市化这一社会热点切入,以上海和曼彻斯特两座城市的发展为例选材,考查不同时期中西方工业化和城市化的发展趋势以及带来的社会问题,体现了学科的综合性。

题型

概括、说明类

题型

概括、说明、评价类

题型

概括、说明类

主题

社会治理

主题

民生问题

主题

城市化

思维跨度

纵向考查,古今贯通

思维跨度

横向考查,中外关联

思维跨度

横向考查,中外关联

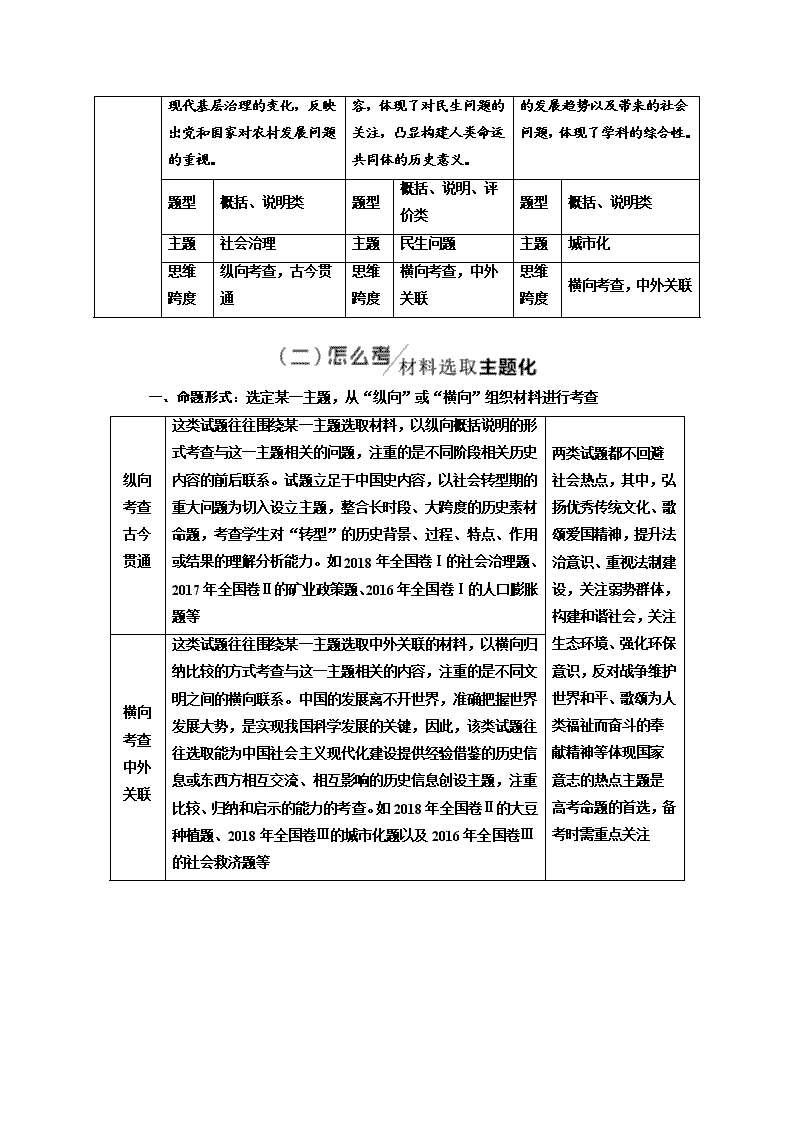

一、命题形式:选定某一主题,从“纵向”或“横向”组织材料进行考查

纵向考查古今贯通

这类试题往往围绕某一主题选取材料,以纵向概括说明的形式考查与这一主题相关的问题,注重的是不同阶段相关历史内容的前后联系。试题立足于中国史内容,以社会转型期的重大问题为切入设立主题,整合长时段、大跨度的历史素材命题,考查学生对“转型”的历史背景、过程、特点、作用或结果的理解分析能力。如2018年全国卷Ⅰ的社会治理题、2017年全国卷Ⅱ的矿业政策题、2016年全国卷Ⅰ的人口膨胀题等

两类试题都不回避社会热点,其中,弘扬优秀传统文化、歌颂爱国精神,提升法治意识、重视法制建设,关注弱势群体,构建和谐社会,关注生态环境、强化环保意识,反对战争维护世界和平、歌颂为人类福祉而奋斗的奉献精神等体现国家意志的热点主题是高考命题的首选,备考时需重点关注

横向考查中外关联

这类试题往往围绕某一主题选取中外关联的材料,以横向归纳比较的方式考查与这一主题相关的内容,注重的是不同文明之间的横向联系。中国的发展离不开世界,准确把握世界发展大势,是实现我国科学发展的关键,因此,该类试题往往选取能为中国社会主义现代化建设提供经验借鉴的历史信息或东西方相互交流、相互影响的历史信息创设主题,注重比较、归纳和启示的能力的考查。如2018年全国卷Ⅱ的大豆种植题、2018年全国卷Ⅲ的城市化题以及2016年全国卷Ⅲ的社会救济题等

二、题型特点:根据主观题的设问方式,我们可以将其主要分为以下五大类

题型

特征

回答方向

举例

原因

(背景)类

限定性设问:如这一现象出现的历史/社会/经济/政治根源是什么,根本/主要/直接原因是什么等;

宽泛性设问:如该事件发生的历史背景、历史条件有哪些等

历史事件、历史现象为什么会出现或产生,从政治、经济、文化或国内、国际等方面分析

(2018年全国卷Ⅱ·T41—2)根据材料并结合所学知识,说明大豆在美国广泛种植的原因

措施

(内容)类

具体措施(内容)有哪些,核心(内容)措施是什么,采取了怎样的措施,采取了哪些重要举措,采取了哪些具体(应对)措施等

从材料史实中提取信息,并归纳、辨别、概括答题项

(2017年全国卷Ⅲ·T40—2)根据材料并结合所学知识,简析台湾的收复在哪些方面促进了国家统一

影响

(意义)类

限定性的设问:如产生了什么样的消极影响,有何积极影响,在政治上、经济上的影响,对世界、中国的政治、经济、思想等方面产生了怎样的影响等;宽泛性的设问:如产生了什么影响,其历史作用如何等

需从正、反两个方面去考虑;作用包括积极作用和消极作用;影响应从性质、范围、时间上分析

(2018年全国卷Ⅰ·T41—3)根据材料三并结合所学知识,说明村民自治的意义

特点

(特征)类

主要特点、新特点、时代特点、基本特点、共同特点、不同特点(各自特点)等

某一个历史事物的特殊之处,既反映了历史事物的具体性,又显现出其所具有的特殊性

(2017年全国卷Ⅱ·T41—2)根据材料并结合所学知识,说明与清代矿业政策相比,新中国“一五”计划期间矿业政策的特点

异同

(区别)类

求异型:根据材料××××并结合所学知识,指出或比较……不同之处(区别);

求同型:根据材料××××并结合所学知识,指出或比较……相同点(相似之处)

通过分析、比较,归纳出历史事件或历史现象的相同点或不同点

(2017年全国卷Ⅰ·T41—2)根据材料一、二并结合所学知识,概括国民党“一大”《宣言》中的民族主义与近代法国民族主义内涵的相同之处,并说明不同之处及其产生的原因

三、能力要求

获取和解读信息

调动和运用知识

描述和阐释事物

该项能力要求整理材料,最大限度地获取有效信息,并对有效信息进行完整、准确、合理的解读。如2018年全国卷Ⅱ第41题“根据材料和所学知识,概括我国历史上种植大豆的特点”这一问,从材料中“中国是大豆的故乡”“从先秦到唐宋时期大豆种植范围的变化”“《齐民要术》等文献对大豆种植和大豆作用的记载”可直接分析得出答案

即通过辨别历史事实与历史叙述,进而理解历史叙述与历史结论,从而正确说明历史现象和历史观点。如2018年全国卷Ⅱ第41题“根据材料并结合所学知识,说明大豆在美国广泛种植的原因”这一问,需要调动科技在农业生产、产品附加值提升等方面的作用,即科技创新对产业发展的影响这一知识点,方能准确回答出原因所在

即通过客观叙述的历史事实,正确解释历史事物,进而认识历史事物的本质。 如2018年全国卷Ⅱ第41题“根据材料并结合所学知识,简析物种交流的积极意义”这一问,应在材料所叙述的基础上升华,从世界文明交流、人类文明发展这一高度去认识大豆种植这一简单问题的本质,如此方能正确描述历史事物

“高考历史,无材料不成题。”这是当前,也必然是将来高考历史题的一种常态。材料在很大程度上提供的是一系列具有参考性或启示性的信息,给予的启发性的答题帮助。然而在实际答题中,很多考生存在审题不清、逻辑混乱、条理不清晰、语句烦冗、抄袭材料、要点不完整等问题。有效规避这些问题的最佳方法,就是要借助语文学科思维,用分层的方法分解分析材料,进而把握材料主旨和结构。

任何历史事件或历史现象本身都是由事件或现象本身和相应的“前因后果”构成,“前因后果”即历史学科中经常提及的“背景、原因、结果、作用、意义”等元素。用材料分层解题的方法更多地适用于针对历史事件或历史现象本身设问的答案,诸如“特点、措施、主要内容、思想主张”等,而对“因果”类的设问,需要考生在材料分层的基础上联系时代背景或国内外的社会、政治、经济、环境等非材料知识再分析。

对材料解析题要从两个方面分层,一是对设问分层,二是对材料分层。对于试题设问的分层分析主要从以下四个层面进行,即审四语:

限定语

在时间、空间、条件、程度、角度等方面做了限定,实际上就是对答题范围做了明确的界定

提示语

指题干中的指出、说明、归纳、概括、分析、比较、评价等

中心词

是题干的中心内容,一般位于答项语的前面

求答项

应回答的内容,通常包括原因、表现、措施、结果、影响、特点、意义、性质等

对于材料的分层,一要明确材料主旨,这一信息结合材料和设问内容或材料开头语和材料出处即可获取;二要明确材料内容,即材料包括或涉及材料主旨的哪几个方面。划分材料内容层次的主要依据是:

①

内容的关联性

②

材料的断句构成、标点符号,主要是句号、分号、省略号等

③

一般情况下,一个要点2分,分值为6~8分,则要点为3~4个,即3~4个层次

分层之后,最后返回问题,根据对设问和材料的分析,再联系所学知识,推导组织答案。现以2017年全国卷Ⅰ第41题为例具体解读如下:

(2017·全国卷Ⅰ)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”“朕即民族”。启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想;一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

——摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

材料二 盖民族主义,对于任何阶级,其意义皆不外免除帝国主义之侵略。其在实业界,苟无民族主义,则列强之经济的压迫,致自国生产永无发展之可能。其在劳动界,苟无民族主义,则依附帝国主义而生存之军阀及国内外之资本家,足以蚀其生命而有余。故民族解放之斗争,对于多数之民众,其目标皆不外反帝国主义而已。

——《中国国民党第一次全国代表大会宣言》(1924年)

(1)根据材料一并结合所学知识,说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括国民党“一大”《宣言》中的民族主义与近代法国民族主义内涵的相同之处,并说明不同之处及其产生的原因。(17分)

1.设问分层分析

第(1)问设问分层分析

限定语

法国大革命

提示语

说明

中心词

近代民族主义形成

求答项

促进作用

第(2)问设问分层分析

限定语

国民党“一大”《宣言》中的民族主义与近代法国民族主义内涵

提示语

概括、说明

中心词

民族主义

求答项

相同之处;不同之处及其产生的原因

2.材料一分层分析

(1)概括材料主旨。从材料一的出处《西欧近代民族主义思潮研究》可直接判断出主旨是近代法国的民族主义。

(2)对材料内容进行分层。材料一由4句话构成,第(1)问的分值为8分,我们可依据句号分为四层。

第一句:王权民族观

该句呈现的是法国大革命前代表专制王权的国王对民族主义的认知:自己代表民族、国家,体现了君主专制思想

第二句:启蒙思想民族观

该句呈现的是法国大革命前启蒙思想家们对民族主义的认知:民族主义与专制主义是对立的,没有民主就没有民族

第三句:民众民族观

该句呈现的是法国大革命期间革命群众对民族主义的认知:民主原则、平等原则也是民族主义的重要组成部分

第四句:关联材料

将前三个层面联系起来,起到了逻辑纽带作用。法国大革命推翻了法国封建专制统治,否定了“朕即国家”的传统观念,践行和传播了启蒙思想家们关于民族主义的主张,传播了自由、民主、平等思想

3.材料二分层分析

(1)概括材料主旨。从材料二的第一句话可直接判断出主旨是近代中国的民族主义。

(2)对材料内容进行分层。材料二也有四句话,从这四句话中可概括出中国的民族主义,然后再和近代法国的民族主义比较寻找相同和不同点,原因要结合时代背景分析。

第一句:什么是民族主义

反对帝国主义侵略,实现民族独立是民族主义的根本内涵

第二句:民族主义在实业界体现

独立自主发展民族经济

第三句:民族主义在劳动界体现

打倒列强,除军阀,实现真正的民主与平等

第四句:关联材料

民族独立的首要目标是反对帝国主义,这说明当时中国社会的主要矛盾是帝国主义与中华民族的矛盾,民族主义的首先表现是民族独立,发展民族经济,其次是打倒军阀,建立民主共和国,实现民主与平等

4.组织答案

这两段材料均比较典型,体现了命题人的良苦用心,两段材料的末句都是对材料的关联,前面的分层信息均是为最后的关联所服务,最终的答案也是在关联中得出。但有一点需要注意,最后的原因分析要从材料所反映的时代背景上去归纳,不能局限于材料本身,这也更好地体现了高考人才选拔功能。

[答案] (1)启蒙思想的广泛传播;君主专制被推翻;等级制度被废除;《人权宣言》宣布了天赋人权和公民平等。

(2)相同:追求民主与平等。不同:法国民族主义是反对国内专制;国民党“一大”《宣言》中的民族主义突出反对帝国主义。原因:封建专制与人民大众的矛盾是法国社会主要矛盾,争取主权在民是主要任务。帝国主义与中华民族的矛盾是中国社会的最主要矛盾,争取民族独立是主要任务;中国共产党和苏俄的影响。

另外,从本题的解题流程我们也能看出,材料分层并不是简单的直接分层获取信息,如本例题类题目,除了分层外,更需要关联层意来组织答案。因此,材料分层的解题方法在实际运用的过程中应该灵活机动,不能静止僵化。要从设问入手,因问而读、因读而分、因分而析、因析而导,才能尽可能快的准确迅速的答题。