- 74.50 KB

- 2021-05-19 发布

课后限时集训(二十八) 古代中国的科学技术与文学艺术

(时间:30分钟 分值:60分)

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

1.“使原料多样化,还能化旧利废,取材方便,提高了植物纤维的质量,便于普遍推广,成为书写的不可或缺的材料”。这种工艺带来的变革是( )

A.蔡伦造出中国最早的纸张

B.为兴办太学创造了条件

C.奠定了雕版印刷的技术基础

D.便利文化的传播与推广

D [由材料“原料多样化,还能化旧利废,取材方便”“植物纤维”“成为书写的不可或缺的材料”可知,这是指蔡伦改进造纸术,便利文化的传播与推广,故D项正确,A项错误;太学兴办于汉武帝时期,而蔡伦改进造纸术是在东汉,故B项错误;雕版印刷术出现在隋唐时期,故C项错误。]

2.(2019·扬州三模)据《新编中国史》记载:书籍“刊行大备,要自宋开始”,其时“监中官刻与士大夫家塾付梓者”,大多刀法纯熟,纸墨装潢精美,备受后人珍视。这一记载可以表明( )

A.活字印刷技术精湛 B.雕版印刷盛行于宋朝

C.造纸技术得以改进 D.政府推广活字印刷术

B [由材料中“刊行大备,要自宋开始”“官刻”“刀法”可以看出材料描述的是宋代雕版印刷的发展与盛行,故选B项;材料未涉及活字印刷术,也未表明造纸术的改进,故排除A、C、D三项。]

3.历史学家连横说:“夫无火药则不足以整军开矿,无罗经则不足以航海略地,而无印版则思想闭塞,学术停滞,不能人人读书。故欧洲今日之文明,其受福于此者不少。”从文明史的角度,对此认识不正确的是( )

A.火药推动了欧洲资产阶级在革命中战胜封建贵族

B.指南针促进了新航路的开辟和地理大发现

C.印刷术推动了文艺复兴和启蒙运动

D.三大发明推动了西方世界对东方世界的殖民征服

D [欧洲资产阶级革命中资产阶级凭借先进武器战胜落后的封建贵族,使得资本主义制度在欧洲建立,故A项正确,不符合题意;指南针广泛应用于航海事业,促进了新航路的开辟和地理大发现,故B项正确,不符合题意;印刷术在欧洲地区的广泛传播促进了欧洲教育事业的发展,为文艺复兴和启蒙运动提供了客观可能性,故C项正确,不符合题意;D项与材料主旨不符,故错误,符合题意。]

4.(2019·常州一模)宋代的印刷技术发达,书籍生产和消费成为民生的一项重要内容。这种历史现象说明( )

A.国家治理推动了技术发达

B.技术进步推动了社会发展

C.科举制度取得突破性进展

D.宋词兴盛推动了文化普及

B [材料反映的是印刷术的影响,故A项错误;材料反映了印刷术推动了书籍生产和消费,故B项正确;材料没有涉及科举制,故C项错误;材料未提及宋词,故D项错误。]

5.“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。畦留夷与揭车兮,杂杜蘅与芳芷……虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。”这首古代著名诗歌( )

A.反映了西周下层劳动群众的生活

B.体现了楚国地方特色和浪漫风格

C.透射出盛唐诗人气度的宏阔广大

D.表达了宋代市民阶层的文化需求

B [从材料中“余既滋兰之九畹兮”“畦留夷与揭车兮”的句式可以看出,此种风格非常灵活,易于表达感情,这是屈原楚辞的特点,体现了楚国地方特色和浪漫风格。]

6.(2020·常州一中期初)唐代高适有诗云:“晚晴催翰墨,秋兴引风骚”,下列各项与诗中的“骚”属于同一种风格的是( )

A.硕鼠硕鼠,无食我黍,三岁贯女,莫我肯顾

B.飞流直下三千尺,疑是银河落九天

C.可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒

D.机关算尽太聪明,反误了卿卿性命

B [材料“晚晴催翰墨,秋兴引风骚”的“骚”属于浪漫主义风格,根据所学知识可知,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”属于浪漫主义风格,故B项正确;A、C、D三项均属于现实主义风格,故排除。]

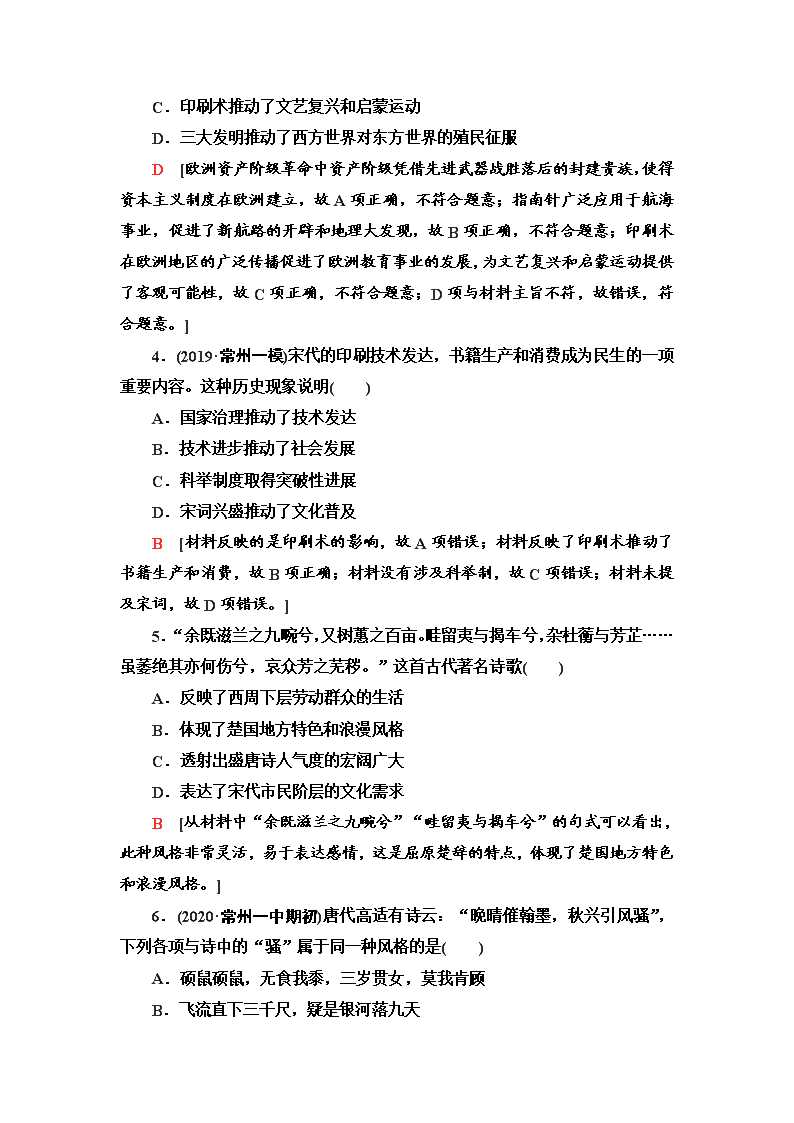

7.(2019·泰州一模)下图是学者杨庆红制作的两宋小说家籍贯统计表,此表反映了( )

江

西

四

川

浙

江

河

南

安

徽

江

苏

河

北

山

东

湖

北

湖

南

山

西

陕

西

福

建

广

东

总

数

北

宋

21

18

19

24

6

11

4

14

7

3

3

8

11

149

南

宋

21

7

28

14

10

18

1

3

4

3

10

1

120

A.江南始终主导古代文化

B.小说起源于宋代的河南

C.政治、经济状况影响文学发展

D.地理环境决定小说发展

C [题干材料数据无法说明江南始终主导古代文化,且“始终”说法过于绝对,故A项错误;材料数据无法体现小说起源于宋代的河南,故B项错误;两宋时期政权更迭、都城南移,经济重心南移,因此南宋时期浙江、江苏等地小说家逐渐超过北方,这体现了政治、经济状况影响文学发展,故C项符合题意;地理环境并不是小说发展的决定性因素,故D项错误。]

8.“说话”(讲故事)是宋代的文学形式。《陆游集·剑南诗稿》中有载:“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正做场。身后是非谁管得,满村听说蔡中郎。”这说明宋代文学( )

A.适应市民阶层需要 B.集中表现农村生活

C.内容凸显历史故事 D.世俗化的趋势加强

D [适应市民阶层需要属于世俗化的趋势加强,故A项错误;材料主要反映的是宋代“说话”(讲故事)的文学形式,没有集中表现农村生活,故B项错误;材料内容凸显的是一种文学形式而不是历史故事,故C项错误;“

身后是非谁管得,满村听说蔡中郎”说明“说话”(讲故事)这种文学形式下移,为广大平民所接受,反映了世俗化的趋势加强,故D项正确。]

9.(2019·苏北四市一模)明代徐渭在《南词叙录》中说:“今之北曲,盖辽、金北鄙杀伐之音,壮伟狼戾,武夫马上之歌,流入中原,遂为民间之日用。宋词既不可被管弦,南人亦遂尚此,上下风靡,浅俗可嗤。”这表明( )

A.中原百姓排斥北方民歌

B.政权并存引发艺术转型

C.宋词高雅易于谱曲传唱

D.民族融合推动文化发展

D [“流入中原,遂为民间之日用”表明中原百姓不排斥北方民歌,故A项错误;B、C两项均与材料主旨不符,故错误;“武夫马上之歌,流入中原,遂为民间之日用。宋词既不可被管弦,南人亦遂尚此,上下风靡,浅俗可嗤”表明民族融合推动文化发展,故D项正确。]

10.下图方框中的文字体现中国古代一种文学形式的特点。这种文学形式是( )

它用的字必须合乎规定的平仄格式。这样读起来才抑扬顿挫,和谐动听。这首诗的平仄格式是:

平仄平平仄,平平仄仄平。仄平平仄仄,仄仄仄平平。

A.《诗经》 B.唐诗

C.宋词 D.元曲

B [从材料“它用的字必须合乎规定的平仄格式……这首诗的平仄格式是”可以分析出这种文学形式是唐诗,故B项正确;《诗经》的句式,以四言为主,四句独立成章,故排除A项;宋词句子有长有短,便于歌唱,故排除C项;元曲以四折为主,在开头或折间另加楔子,每折用同宫调同韵的北曲套曲和宾白组成,故排除D项。]

11.古人认为:书是心画,书如其人,人书一致。其人和其书是飘逸的,潇洒超俗,像天上的浮云,舒卷自如;其人其书又是矫健的,遒劲妩媚。下列哪幅字符合材料中描述的特点( )

A B C D

A [上述表达的是古代书法中的小篆的特征,而选项中A项属于小篆,B项属于楷书,C项属于草书,D项属于行书,故选A项。]

12.(2019·苏锡常镇四市一模)下图的书法作品是苏轼《寒食帖》的局部,此帖被称为“天下第三行书”。下列对其书体特点描述正确的是( )

A.笔画圆匀,庄严厚重 B.字体方正,规范标准

C.随意挥洒,任情纵性 D.行云流水,飘逸易识

D [行书特点是行云流水,飘逸易识,故选D项;笔画圆匀,庄严厚重为小篆的特点,排除A项;字体方正,规范标准是楷书特征,排除B项;随意挥洒,任情纵性是草书特征,排除C项。]

13.(2019·常州一模)陈继儒曾评价某帖谓:“此帖如深山至人,瘦硬清寒,而神气充腴,能令王公屈膝,非他刻所可方驾也。”此帖指的是( )

A.《曹全碑》 B.《九成宫醴泉铭》

C.《兰亭序》 D.《古诗四帖》

B [根据材料“……瘦硬清寒,而神气充腴,能令王公屈膝,非他刻所可方驾也”可知此帖应为《九成宫醴泉铭》,笔力劲健,点画虽然瘦硬,但神采丰润饱满,字体结构典雅大方,法式严谨,看似平正,实则险劲,故选B项;《曹全碑》书体是用隶书写成,《兰亭序》为王羲之行书作品,被誉为天下第一行书,《古诗四帖》是唐张旭的草书作品,A、C、D三项均不符合题干要求,故排除。]

14.明后期书画家董其昌每每绘完山水,题以诗文,行楷簇簇如行蚕,闪闪如迅霆飞电,全图诗、书、画相映成趣,和谐一致,

更富有抒情意境。此类绘画作品( )

A.彰显文人画的独特技法

B.注重抨击封建专制统治

C.以世俗生活为主要题材

D.表明写意画发展至顶峰

A [根据所学知识并结合材料“题以诗文,行楷簇簇如行蚕,闪闪如迅霆飞电,全图诗、书、画相映成趣,和谐一致,更富有抒情意境”可知,文人画注重写意,讲求神似、意境和气韵,故选A项;材料中根本没有提及文人画对封建专制统治的抨击,排除B项;注重写意的文人画的绘画对象并不是以世俗生活为主要题材,排除C项;材料中并没有提及明清时期文人画发展所达到的艺术高度,排除D项。]

15.(2019·南京、盐城二模)乾隆南巡时,徽商曾在扬州将自己所养的戏班供乾隆欣赏。其时徽班在长江与大运河码头,已有接触其他剧种的机会。乾隆六十大寿,徽班开始进京演出,逐渐形成一个新剧种。该新剧种的形成( )

A.是官方、民间共同影响的结果

B.促使徽派艺术成为通俗文化的主流

C.是乾隆皇帝大力提倡的产物

D.得到徽商重金扶持而使其闻名全国

A [由材料“徽班在长江与大运河码头,已有接触其他剧种的机会”可知,这体现了民间交流;材料“乾隆六十大寿,徽班开始进京演出”体现了官方推动,故A项正确;材料没有体现徽派艺术成为通俗文化的主流,故B项错误;题干反映的只是给乾隆皇帝祝寿,没有体现他大力提倡,故C项错误;D项与题干主旨不符,故排除。]

二、非选择题(15分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国很早就以农为本,农业和手工业发展得相当早而且成熟。先进的农业和手工业带来了先进的技术,其中不少包含着数学知识。据战国时成书的《考工记》记载,那时人们在制造农具、车辆、兵器、乐器等工作中,已经对角的概念有了认识并能加以应用……但也反映了这种认识的原始性和局限性,

反映了中国古代对角的数学意义的不重视。面积和体积计算与税收制度的建立和度量衡制度的完善直接有关。先秦重要典籍《春秋》记载鲁宣公十五年(公元前594年)开始按亩收税,产十抽一,这说明春秋战国时代我国已经有丈量土地以及计算面积与体积的方法……中国古代数学不同于希腊古代数学,它不是建立在逻辑演绎基础上的概念思维系统,而是一种非演绎的算法理论。

——摘编自卢嘉锡、路甬祥主编

《中国古代科学史纲》

材料二 13世纪,游牧民族带着从中国中原地区学会制造的火药火器席卷欧洲。到16世纪,中国人已经开始接受从欧洲回流的火器制造技术,但遗憾的是,未能在技术上实现更高的超越。不但如此,中国的火器制造技术如这个古老帝国一样开始变得停滞甚至衰落。倒是火药和火器在改变欧洲战场的同时,也改变了这个大陆长久以来受游牧民族威胁的历史,进而开始让他们带着被自己日益完善的火器,开始了对整个世界的入侵和征服。这个暴力的过程改变了欧洲本身,同样也改变了整个世界的进程。

——摘编自蔡伟《改变欧洲

历史的中国火药火器》

(1)根据材料一,以中国古代数学为例,说明中国古代科技发展的特点及其原因。(7分)

(2)结合所学知识,分析材料二中“中国的火器制造技术如这个古老帝国一样开始变得停滞甚至衰落”的社会原因。“这个暴力的过程改变了欧洲本身,同样也改变了整个世界的进程”的本质含义是什么?(6分)

(3)综合上述材料,谈谈你对科技的认识。(2分)

解析:第(1)问的第一小问,根据材料一“中国很早就以农为本……其中不少包含着数学知识”“它不是建立在逻辑演绎基础上的概念思维系统,而是一种非演绎的算法理论”并结合所学知识概括即可;第二小问,从政治、经济、思想等角度分析。第(2)问的第一小问,根据材料二中的时间信息“16世纪”并结合所学知识,从明清时期的政治、经济、文化、外交等方面分析;第二小问,从资本主义的发展以及全球化、文明史观等角度进行思考。第(3)问,从科技作用的发挥与社会环境、社会发展关系的角度作答。

答案:(1)特点:起源早且长期领先世界,

涉及领域广泛;产生于农业、手工业生产中并服务于农业、手工业生产;侧重于具体应用而不是探求概念及概念间的关系。

原因:统一多民族国家的巩固和发展;农耕经济的繁荣;农本思想。

(2)社会原因:专制主义的强化;自然经济占据统治地位;儒家思想追求和谐、和平的理念;“海禁”和闭关锁国政策的实行。

本质含义:促进了欧洲资本主义的兴起发展,推动新航路开辟和世界连成一个整体,世界由农业文明向工业文明转变。

(3)认识:科技作用的发挥与社会环境紧密相关;科技能够加速社会发展,也有可能破坏人类文明。