- 4.08 MB

- 2021-05-19 发布

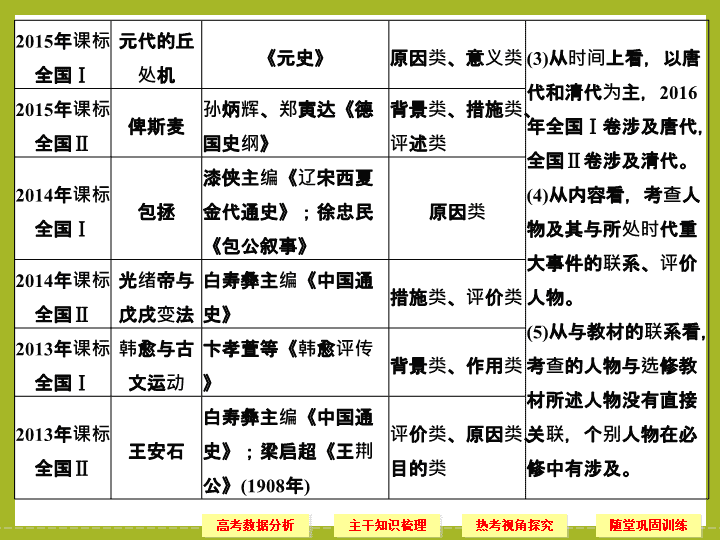

选考三 中外历史人物评说

试题来源

考查主题

材料出处

设问视角

命题分析

2017

年课标全国

Ⅰ

季札

《

史记

》

原因类、

意义类

(1)

从材料出处看,以原始性文字材料为主,引文出处部分注明时间,隐含着命题者的命题意图,对时代背景有一定的暗示作用。

(2)

从设问方式看,多采用评价类设问。着重考查人物所处时代的背景、人物所做事件的意义和不同时代对人物不同评价的原因。

2017

年课标全国

Ⅱ

颜回

白寿彝主编

《

中国通史

》

原因类

2017

年课标全国

Ⅲ

陈云

金冲及等主编

《

陈云传

》

等

背景类、

影响类

2016

年课标全国

Ⅰ

高仙芝

白寿彝

《

中国通史

》

背景类、

评价类

2016

年课标全国

Ⅱ

郑板桥

白寿彝

《

中国通史

》

特点类、

背景类

2016

年课标全国

Ⅲ

蔡元培

周天度

《

蔡元培传

》

原因类、特点类、评价类

2015

年课标全国

Ⅰ

元代的丘处机

《

元史

》

原因类、意义类

(

3)

从时间上看,以唐代和清代为主,

2016

年全国

Ⅰ

卷涉及唐代,全国

Ⅱ

卷涉及清代。

(4)

从内容看,考查人物及其与所处时代重大事件的联系、评价人物。

(5)

从与教材的联系看,考查的人物与选修教材所述人物没有直接关联,个别人物在必修中有涉及。

2015

年课标全国

Ⅱ

俾斯麦

孙炳辉、郑寅达

《

德国史纲

》

背景类、措施类、评述类

2014

年课标全国

Ⅰ

包拯

漆侠主编

《

辽宋西夏金代通史

》

;徐忠民

《

包公叙事

》

原因类

2014

年课标全国

Ⅱ

光绪帝与戊戌变法

白寿彝主编

《

中国通史

》

措施类、评价类

2013

年课标全国

Ⅰ

韩愈与古文运动

卞孝萱等

《

韩愈评传

》

背景类、作用类

2013

年课标全国

Ⅱ

王安石

白寿彝主编

《

中国通史

》

;梁启超

《

王荆公

》

(1908

年

)

评价类、原因类、目的类

考点一 古代中外政治家与思想家

(

一

)

古代中国的政治家

人物

时代

主要贡献

局限

评价

秦始皇

秦朝

—

封建社会初期

(1)

完成统一大业;

(2)

建立中央集权制度;

(3)

采取巩固统一

措施

(

统一文字、货币、度量衡、修驰道、筑长城

)

(1)

繁重役税;

(2)

严刑酷法;

(3)

焚书坑儒

统一多民族国家的奠基人

唐太宗

唐朝

—

封建社会盛期

(1)

制度调整;

(2)

善于用人;

(3)

统治开明;

(4)

“

贞观之治

”

晚年骄奢

大唐盛世的奠基人

康熙帝

清朝

—

封建社会后期

(1)

巩固统一

(

平定三藩之乱、设置台湾府、平定噶尔丹叛乱、册封达赖、班禅

)

;

(2)

维护国家主权,组织雅克萨反击战

(1)

实行文字狱;

(2)

实行闭关政策

统一多民族国家捍卫者;开启

“

康乾盛世

”

(

二

)

东西方先哲

1

.

孔子

(1)

政治思想

①“

仁

”

:基本含义是

“

爱人

”

;统治者要施行仁政;实现

“

仁

”

要遵循

“

忠恕

”

之道。

②“

礼

”

:

“

克己复礼

”

、

“

正名

”

。

③“

中庸

”

:用其协调

“

仁

”

与

“

礼

”

的关系。

(2)

教育思想

:

“

有教无类

”

;因材施教;启发式教学。

(3)

思想影响

①

对中国:渗透社会生活各个方面;形象逐渐被神圣化。

②

对世界:亚洲许多国家接受儒家文化;儒学传到西欧,一些思想家从中得到启发。

2

.

柏拉图

(1)

哲学思想

——

理念论。理念是世界的本质;对理念的讨论实质是对事物共性的讨论。

(2)

政治思想

①

《理想国》:居民分为统治者、军人和平民三类,国王必须懂得哲学。

②

《法律篇》:法律应该成为所有人的行为准则。

(3)

教育贡献

:建立阿卡德米学园,重视自然科学。

考点二 欧美亚资产阶级革命时代的杰出人物

(

一

)

欧美资产阶级革命时代的杰出人物

克伦威尔

华盛顿

拿破仑

背景

英国资产阶级革命

北美独立战争和建国

法国大革命

贡献

赢得内战胜利;建立共和国;巩固革命成果

领导独立战争;推动建国立宪;行动捍卫民主

稳定秩序;颁布法典;反外来干涉

局限

入侵爱尔兰;后期实行独裁统治

对种植园奴隶主的妥协,保留黑人奴隶制

恢复君主制;实行独裁统治;后期开展侵略战争

影响

沉重打击了封建势力

(

美国除外

)

,确立了一些资本主义社会的基本原则,为资本主义的发展扫清了道路

(

二

)

“

亚洲觉醒

”

的先驱

1

.

孙中山

(1)

贡献

①

领导辛亥革命,建立资产阶级共和国。

②

为捍卫民主共和领导二次革命、护国运动、护法运动。

③

召开国民党一大,提出三大政策,创办黄埔军校,开创国民革命新局面。

(2)

评价

:中国民主革命先行者;中华民国缔造者。

2

.

甘地

(1)

贡献:领导非暴力不合作运动

①

主要目的:反抗英国殖民统治,争取印度自治独立。

②

行动纲领:学生罢课、律师抵制英人法庭、官员拒绝赴英机构

任职、士兵拒授英奖章、改穿土布。

③

历史作用:给英殖民当局以沉重打击;二战后赢得印度独立。

④

历史局限:害怕群众暴力斗争;对英政府抱有幻想。

(2)

地位

①

甘地主义的创始人,国大党领导人。

②

印度人民的政治领袖和精神领袖,被印度人民尊称为

“

圣雄

”

。

3

.

凯末尔

(1)

贡献

①

领导民族独立:召开全国护权协会代表大会;成立代表委员会;建立国民军;成立临时政府;与协约国签订《洛桑条约》赢得国家独立;创建人民共和党;宣告共和国成立。

②

主持民主化改革:实行政教分离;制定共和国宪法;颁布一系列法令;传授现代知识与文明;废除陈规陋习。

③

凯末尔主义:共和主义、民族主义、平民主义、国家主义、世俗主义和改革主义。

(2)

评价:

土耳其共和国的奠基者,被尊称为土耳其的国父;其改革促使土耳其走上民族复兴和现代化的道路。

考点三 无产阶级革命家

1

.

马克思、恩格斯对马克思主义理论的探索

(1)1848

年,《共产党宣言》的发表,创立了马克思主义理论。

(2)

积极参加

1848

年欧洲革命,创建和领导第一国际。

(3)

恩格斯成立第二国际,丰富发展了马克思主义。

2

.

列宁在社会主义革命和建设方面的贡献

(1)

领导建立俄国无产阶级政党

——

布尔什维克党,创建了列宁主义,发展了马克思主义。

(2)

领导了十月革命,建立了世界上第一个社会主义国家。

(3)

为巩固新生政权,实行战时共产主义政策;在社会建设方面,实行新经济政策,探索出一条符合俄国国情的社会主义建设道路。

(4)

晚年进行理论新探索:对工业化、民族关系、政权建设和政党建设进行了有益的探索。

(5)

列宁主义是对马克思主义的重大发展,证明了社会主义革命可以在一国首先取得胜利。

3

.

毛泽东、邓小平的创新精神

(1)

毛泽东

①

提出

“

工农武装割据

”

思想,从理论上对中国革命的新道路作了阐述,为中国革命的胜利指明正确方向,开创了

“

农村包围城市

”

的革命新路。

②

在革命斗争和实践中,形成一套完备的新民主主义理论,将马克思主义基本原理与中国的革命实践相结合,形成了毛泽东思想。

(2)

邓小平创造性地提出了建设具有中国特色的社会主义理论,是马克思主义与中国实际相结合产生的第二次飞跃,是毛泽东思想在社会主义建设新时期的发展,是进行社会主义现代化建设的指导思想。

考点四 杰出的科学家

人物

活动

地位

精神

李时珍

编写了医药名著

《

本草纲目

》

其编著的

《

本草纲目

》

被誉为

“

东方医学的巨典

”

救死扶伤,态度严谨,锲而不舍

詹天佑

主持建成中国自行设计修建的第一条铁路

——

京张铁路

近代中国伟大的铁路工程师

热爱祖国、不畏艰难、勇于创造

李

四

光

(1)

创立地质力学

(2)

指导石油等矿产开采

(3)

研究地震预测和预防

“

中国地质力学的奠基人

”

热爱祖国、艰苦奋斗、勇于开拓

牛顿

(1)

著

《

自然哲学中的数学原理

》

(

发现万有引力定律

)

(2)

创

“

归纳

——

演绎

”

研究方法

“

近代科学之父

”

勤奋探索、勇攀高峰、追求科学

爱因

斯坦

提出

(

狭义

)

相对论、光量子

假说

(

推动了量子力学的发展

)

、

为人

类

和平进步而斗争

二十世纪的科学伟人

科学创新、实事求是、崇尚真理、勤于思考、甘于奉献

角度一 中国古代政治家对统一多民族国家形成发展的贡献

【典例

1

】

(2014·

课标全国

Ⅰ

,

48)

阅读下列材料,回答问题。

材料一

北宋时,皇帝鼓励官员议政。苏轼称:

“

自建隆

(

北宋第一个年号

)

以来,未尝罪一言

(

谏诤

)

者

”

。士大夫也以天下

“

安危治乱

”

为己任,积极议政,上书言事蔚为风气。包拯任监察御史时,曾弹劾包括宰相在内的多名朝中大员,后任开封府尹,善于断案,执法刚正不阿,对贪官嫉恶如仇。

“

虽贵,衣服、器用、饮食如布衣

(

平民

)

时

”

。

——

摘编自漆侠主编《辽宋西夏金代通史》等

材料二

与包公有关的笔记、话本在宋代即开始流传。元代出现了《陈州粜米》等多种包公题材的杂剧。清代小说《三侠五义》、戏剧《铡美案》等深入人心。包拯遂成为一个家喻户晓的传奇人物,后世人称

“

包青天

”

。

——

摘编自徐忠民《包公叙事》等

(1)

根据材料一并结合所学知识,概括指出包拯勇于弹劾官员的原因。

(2)

根据材料二并结合所学知识,说明

“

包青天

”

在后世广为传颂的原因。

解析

第

(1)

问,由材料中

“

皇帝鼓励官员议政

”

,

“

士大夫也以天下

‘

安危治乱

’

为己任,积极议政,上书言事蔚为风气

”

及包拯

“

执法刚正不阿,对贪官嫉恶如仇

”

等信息概括原因。第

(2)

问,结合材料

“

话本、杂剧到小说

”

等题材作品的流传,百姓的政治需求、文化传播、儒家思想影响等角度分析

“

包青天

”

为后世传颂的原因。

答案

(1)

皇帝较为开明,政治环境相对宽松;士大夫积极议政;包拯优秀的个人品质。

(2)

百姓对清廉公正官员的期待;

“

忠君

”“

爱民

”

等儒家思想的广泛影响;历代在原型基础上进行各种形式的艺术化塑造。

『知识提升』 中国古代政治家的历史贡献

(1)

对秦始皇的评价:秦始皇是我国古代政治家。他结束了自春秋战国以来诸侯割据纷争的局面,建立起中国历史上的第一个统一的多民族封建国家,开创了中华民族国家统一的新纪元;他在政治、经济、文化各领域确立起一整套先进的制度,为历代封建王朝沿用并发展完善,影响深远。这是秦始皇重大的历史贡献。但他征调太急,赋税太重,严刑酷法,焚书坑儒开思想文化专制之先河,这些暴政举措又导致秦很快灭亡。不过,功与过相比,秦始皇的历史功绩是主要的。

(2)

对唐太宗的评价:唐太宗是我国古代政治家。他在位期间认真吸取隋朝兴亡的经验教训,任用贤良,知人善任、虚怀纳谏,实行轻徭薄赋,疏缓刑罚的政策,大力完善科举制,对少数民族采取安抚、怀柔,对外采取积极友好开放的政策。使唐朝政治清明,社会稳定,经济发展,文化繁荣,出现了

“

贞观之治

”

的局面,并为大唐成为盛世的来临奠定了基础。但唐太宗晚年不愿纳谏,一度大兴土木。不过唐太宗仍是一位功远远大于过的皇帝。

(3)

对康熙帝的评价:作为我国古代的政治家,康熙帝的主要贡献在于平定三藩之乱,设置台湾府、平定了噶尔丹叛乱,缔造了空前统一的多民族国家,基本上奠定了中国的版图。他反击沙俄的侵略,维护了国家主权。他崇尚儒家文化,加快了满族汉化的步伐,较好地处理了各民族之间的关系。这些都为康乾盛世揭开了历史的帷幕。

角度二 古代和近代中国的教育家、艺术家

【典例

2

】

(2016·

课标全国

Ⅱ

,

48)

阅读下列材料,回答问题。

材料

郑板桥,清代杰出的艺术家、文学家,扬州八怪的代表人物。他从小生长在农村,历经康、雍、乾三代,郑板桥提倡

“

文必切于日用

”“

笔墨之外有主张

”

,反对

“

皆拾古人之唾余

”

。他说:

“

千古好文章,只是即景即情,得事得理,固不必引经断律。

”

郑板桥一生最爱画兰、竹、石,其画构图简单、主题鲜明,诗、书、画、印完美结合。他尤喜画竹,曾在一幅画作上题诗说:

“

衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

”

郑板桥的

诗画极富生活气息,深受时人喜爱,他晚年靠卖画为生,曾题诗云:

“

画竹多于买作钱,纸高六尺价三千。任渠话旧论交接,只当秋风过耳边。

”

——

摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)

根据材料并结合所学知识,概括郑板桥画作的艺术特点。

(2)

根据材料并结合所学知识,简析郑板桥艺术风格形成的历史背景。

解析

第

(1)

问,根据材料中他是

“

扬州八怪的代表人物

”

,提倡

“

文必切于日用

”“

笔墨之外有主张

”

,反对

“

皆拾古人之唾余

”

得出其作品注重体现个性;根据

“

郑板桥一生最爱画兰、竹、石,其画构图简单、主题鲜明,诗、书、画、印完美结合

”

得出其作品多种形式的结合。根据材料中他的画竹题诗

“

一枝一叶总关情

”

得出其画作具有文人画的特点,注重借物抒情,注重意境的表达。根据材料中

“

郑板桥的诗画极富生活气息

……”

说明其作品具有生活化的特点。第

(2)

问,结合清朝商品经济发展,思想上出现明末清初的

“

经世致用

”

思潮及人们的生活方面进行分析。

答案

(1)

特点:个性鲜明;借物抒情,以形表意;画风题材生活化、写实化;多种艺术形式完美结合。

(2)

历史背景:江南商品经济的发展;江南社会的世俗化;

“

经世

”

思想的发展。

【典例

3

】

(2016·

课标全国

Ⅲ

,

48)

阅读下列材料,回答问题。

材料

蔡元培在德国留学期间,发现德国大学校长和各科学长都是每年更迭一次,由教授会公选。

1916

年底他被任命为北京大学校长。此前的北大,校长独揽大权,一切校务都由校长与学监主任、庶务主任等少数几个人办理,连各科学长也无权与闻其事。蔡元培接任校长后,设立评议会作为全校的最高

“

立法

”

机构,凡大学

“

立法

”

均须评议会通过;同时,它又是全校最高权力机构,凡重要事项经评议会审核通过才能付诸执行。评议会由评议员组成,校长是当然的议长,

评议员包括各科学长、主任教员和各科教授。此后,蔡元培又组织选举产生各学科教授会,规划各科的教学工作。他聘请教员不拘一格,不问思想流派,只问学问能力。

1919

年

3

月,《东方杂志》载文称蔡元培

“

使数年来无声无臭生机殆尽之北京大学挺然特出,褒然独立

……

学风丕振,声誉日隆

”

。

——

据周天度《蔡元培传》

(1)

根据材料,指出蔡元培在北京大学推行校务改革的原因。

(2)

根据材料并结合所学知识,概括北京大学校务改革的特点,并评价蔡元培的贡献。

解析

第

(1)

问,根据材料

“

蔡元培在德国留学期间,发现德国大学校长和各科学长都是每年更迭一次,由教授会公选。

1916

年底他被任命为北京大学校长。此前的北大,校长独揽大权,一切校务都由校长与学监主任、庶务主任等少数几个人办理,连各科学长也无权与闻其事

”

分析。第

(2)

问,第一小问,根据材料

“

设立评议会作为全校的最高

‘

立法

’

机构

……

它又是全校最高权力机构

……

评议员包括各科学长,主任教员和各科教授

……

他聘请教员不拘一格,不问思想流派,只问学问能力

”

并结合所学知识概括;第二小问,结合新文化运动的背景进行评价。

答案

(1)

原因:北大原有管理体制存在严重弊端;蔡元培具有民主进步思想,善于借鉴国外教育管理经验。

(2)

特点:成立相应管理机构,权力下移;教授治校;兼容并包。

贡献:力倡并推行改革;提高办学水平,培养了众多优秀人才;使北大成为五四新文化运动的重要阵地;推动中国教育改革与发展。

『知识提升』 对古代和近代教育家、艺术家和思想家的评价

1

.

对郑板桥绘画艺术的评价:郑板桥的一生,经历了坎坷,饱尝了酸甜苦辣,看透了世态炎凉,他敢于把这一切都糅进他的作品中。郑板桥的题画诗已摆脱传统单纯的以诗就画或以画就诗的窠臼,他每画必题以诗,有题必佳,达到

“

画状画之像

”“

诗发难画之意

”

,诗画映照,无限拓展画面的广度,郑板桥的题画诗是关注现实生活的,有着深刻的思想内容,他以如枪似剑的文字,针砭时弊,正如他在《兰竹石图》中云:

“

要有掀天揭地之文,震电惊雷之字,呵神骂鬼之谈,无古无今之画,固不在寻常蹊径中也。

”

2.

对蔡元培教育思想的评价:自由主义是蔡元培教育思想的基础,对自由的追求贯穿了其教育思想和教育实践。他认为教育的目的在于使受教育者养成完全的人格,成为一个自由的人;而这种教育本身也须是自由的,因此他提倡学术自由,争取教育独立,目的在于为教育争自由。蔡元培主持北京大学时制定了

“

思想自由,兼容并包

”

的办学方针。蔡元培认为,教育要独立,首先要独立于政党和教会。因为相对于教育而言,政党和教会都是作为外在的权威而存在的,它们会从各自的利益出发去规范限制教育。在这种情况下,教育是不自由的。

3.

对曾国藩家训家规家风的评价:曾国藩家训家规家风思想是以孔孟程朱的纲常礼教为治家根本,坚决维护家庭内部正常的人伦秩序;而以儒家的

“

主静

”

、

“

涵养

”

、

“

慎独

”

,禹墨的

“

勤俭

”

,老庄的虚淡、不争,法家的严整

(

庄重、有规

)

,西学的实用等长处为用,即以儒家思想为主体,杂糅了各家而形成自己独特的思想体系。

角度三 欧美革命领袖和亚洲觉醒的先驱

【典例

4

】

(2015·

课标全国

Ⅱ

,

48)

阅读下列材料,回答问题。

材料

19

世纪

70

年代,德国统一后,资本主义经济迅速发展,一系列社会问题也随之出现。工业生产中的伤亡事故,工人生活与健康状况不断恶化。与此同时,工人阶级的力量迅速壮大,工人运动日益高涨。

1878

年,俾斯麦政府强迫帝国议会通过了《非常法》,对深受工人拥护的社会民主党进行严厉镇压。在《非常法》实行的

12

年里,许多社会民主党党员被监禁和驱逐,大量拥护社会民主党的工人被解雇,大批报刊、出版物及工人组织被查禁或取缔。

俾斯麦政府也通过立法为工人提供社会保障。自

1883

年起,俾斯麦政府相继颁布了《疾病保险法》《事故保险法》《老年人与伤残者保险法》,为工人及其家属提供医疗保障,同时也为老年人及伤残者提供养老金和津贴。

——

摘编自孙炳辉、郑寅达《德国史纲》

(1)

根据材料并结合所学知识,概括俾斯麦政府颁布《非常法》的历史背景。

(2)

根据材料并结合所学知识,指出俾斯麦对工人运动采取的基本政策加以评析。

解析

第

(1)

问,据材料及所学知识,从当时德意志政治局面、经济发展、工人运动与德意志政体特点等角度概括俾斯麦政府颁布《非常法》的历史背景。第

(2)

问,据材料提炼俾斯麦对工人运动采取的基本政策,从对资产阶级统治、工人运动发展及社会局面等角度进行评价分析。

答案

(1)

背景:德国统一,经济发展迅速;社会问题凸显,工人生存状况恶化;马克思主义传播,工人力量壮大,工人组织出现;德国君主立宪政体带有浓厚的专制色彩。

(2)

政策:推行《非常法》,镇压工人运动;颁布有关社会保障法令,建立社会保障体系。

评析:巩固了资产阶级的统治;阻碍了工人运动的发展;在一定程度上改善了民众生活,缓解了社会矛盾。

『知识提升』 对近代资产阶级革命领袖人物的评价

(1)

对克伦威尔的评价:英国伟大的资产阶级革命家、军事家、政治家。在反封建和发展资本主义方面贡献巨大,发展资本主义经济、文化、法律,巩固革命成果。

(2)

对华盛顿的评价:华盛顿领导美国人民赢得民族独立;建立起民主的联邦共和国,颁布

1787

年宪法;捍卫民主、不迷恋权力的人格风范,华盛顿确立了美国的总统制共和政体,尤其是其主张只任两届总统、主动放弃权力的做法。华盛顿作为一位伟大的政治家、军事家,在美国独立战争和建立共和国的过程中发挥了极其重要的领导作用,他的内政外交原则对后世产生了极为深远的影响,美国人为此尊称华盛顿为

“

国父

”

。

(3)

对拿破仑的评价:对内:采取措施维护资产阶级革命成果,对外

(

前期作战

)

:打击封建复辟势力,捍卫革命成果,使革命思想在欧洲大陆广泛传播,动摇了欧洲封建统治,促进封建社会向资本主义社会的转变。是法国杰出的资产阶级军事家、政治家。

(4)

对孙中山的评价:领导推翻清王朝君主专制制度,建立资产阶级共和国,追求

“

民主

”

、

“

自由

”

,推动了近代中国社会的巨变。

(5)

对甘地的评价:甘地发起组织多次群众性非暴力不合作运动,打击了英国殖民统治,增强了印度人民的民族自尊心和自信心,为印度的独立奠定了基础。晚年致力于调解教派矛盾,有利于教派团结。创立了非暴力理论,不仅是印度人民而且也是世界人民的宝贵精神财富。

角度四 评价历史人物的基本方法和原则

【典例

5

】

(2017·

课标全国

Ⅰ

,

47)

阅读材料,回答问题。

材料

公元前

544

年,吴国公子季札出使鲁、郑、卫、晋等中原诸国。季札对于各国贵族视为

“

文明

”

象征的乐舞与歌诗,皆能一一点评,得其精髓;对于各国政治现状,他也能做出准确的研判。各国原本视江南为蛮荒之地,为

“

文身断发

”

的

“

夷人

”

聚居之处,季札的到来让他们眼界一开。

季札出使途经徐国,知道徐国国君对他的佩剑十分喜爱,只因要出访他国,未能相赠。季札返回途中至徐,徐君已死,他解下佩剑挂在徐君墓前的树上。随从认为这样做没有意义,

季札说,我当初知道徐君喜爱我这把剑,

“

始吾心已许之,岂以死倍

(

背

)

吾心哉

”

。其父吴王寿梦认为诸子中季札年龄最小却有贤能,指定他继承王位。寿梦死后,吴国人坚决要求季札即位,但季札坚拒,

“

弃其室而耕

”

,最终王位由其长兄继承。季札被历代儒者尊崇为

“

贤人

”

。

——

据《史记》等

(1)

根据材料并结合所学知识,说明历代儒者尊季札为

“

贤人

”

的原因。

(2)

根据材料并结合所学知识,简析季札出使在文化融合方面的意义。

解析

第

(1)

问,根据材料

“

视为

‘

文明

’

象征的乐舞与诗歌,皆能一一点评

”“

对各国政治现状,他也能做出准确的判断

”“

解下佩剑挂在徐君墓前的树上

”“

要求季礼即位

……”

等信息,再结合儒家思想的内容进行概述。第

(2)

问,根据材料

“

视江南为蛮荒之地,为

‘

文身断发

’

的夷人聚居之处,季礼的到来让他们眼界大开

”

,结合其出访背景以及先进文化的认同感来回答。

答案

(1)

对儒者所崇尚的礼乐与经典有精深的理解;挂剑于墓,与儒者重

“

信

”

契合;拒绝继承王位,符合儒家礼义观念。

(2)

显示出中原文化传播到江南,有利于改变中原诸国对江南的认识;有利于黄河与长江流域的文化认同。

『规律总结』 正确评价古代历史人物

(

政治家

)

1

.

评价历史人物的五种常见方法

评价古代政治家功过的一般方法为结合政治家的活动,一分

为二地评价。一般从以下角度进行归纳评价:

(1)

是否完成国家统一,推动历史发展。

(2)

是否调整政治措施,保持社会安定;是否调整经济措施,

重视改善生产条件,促进经济发展。

(3)

是否采取措施,促进文化繁荣。

(4)

是否采取措施,巩固国家统一,促进各民族的融合与团结。

(5)

是否反抗外来侵略,捍卫国家主权和民族利益。

2

.

评价历史人物坚持的七大原则

(1)

全面性原则:坚持两点论和一分为二的观点,应从积极性和消极性、主观动机和客观效果方面全面评价。

(2)

阶段论和方面论结合的原则:在纵向关系方面,历史人物有阶段上的划分,从不同阶段上作出不同的评价;在横向关系方面,历史人物又具有多重性,如有的人物具有英雄与暴君两方面的特点,评价时应采用方面论的方法。

(3)

发展性和长远性的原则:从整个人类历史发展角度去评价,从是否顺应历史进步潮流、是否体现历史发展的必然趋势角度去评价。

(4)

主流性原则:要分清历史人物的主流与支流,政治活动与个人生活方面的差别,不能以偏概全,不能以个人道德标准代替历史进步的标准。

(5)

适度性原则:评价历史人物不能标新立异,不能违背主流学术观点,不能违背一般人的善恶标准。

(6)

阶级性原则:运用马克思主义关于阶级的观点与阶级分析的方法评价历史人物,但反对贴阶级标签,反对苛求古人。

(7)

实践的原则:从是否有利于社会进步,有利于生产力发展,实践效果好坏与否及对社会历史发展所起的作用等角度评价。

3

.

评价历史人物的观点与采用的方法

(1)

要用历史唯物主义的观点、辩证唯物主义的方法,即用全面的观点、一分为二的方法;要用历史的观点、客观科学的方法。全面的观点就是要一分为二地看待所评价历史人物的一生,既要看到其优点,又要看到其缺点和不足;历史的观点就是要放在当时的历史环境条件下,分析和评价其在当时所起的作用。

(2)

主观和客观分别评价的方法。即主观目的和客观作用分别评价,就是一分为二对待,用两点论。

(3)

用阶级分析的方法。

①

先进的阶级代表历史发展的方向;落后的阶级阻碍生产力发展,逆历史潮流而动,将会被历史抛弃。

②

统治阶级的政策,出发点是为本阶级利益服务的,从本质上讲是为了维护自己的统治。

③

无产阶级及广大劳动阶级是当今最先进的阶级,是历史发展的主人。

4

.

历史人物评价过程中的常见误区

(1)

正确处理历史人物与人民群众的关系

要明确以下四点:首先人民群众是历史的创造者;其次是

“

时势造英雄

”

,不是

“

英雄造时势

”

;再次要分析历史人物的历史作用与人民群众的生产斗争、阶级斗争之间的联系;最后还要确定历史人物在多大程度上反映了人民意愿。总之,对历史人物的作用要恰当评价,不能任意夸大。

(2)

正确处理阶级分析与个人出身的关系

不能仅据个人出身来确定历史人物的阶级属性,因为单独的个人并不总是以所属的阶级为转移

(

中国近现代许多革命家的经历即为证明

)

。也不能以贴阶级标签的方式代替阶级分析。如对剥削阶级出身的人物或其代表人物统统加以否定就是一种典型的

“

贴标签

”

。

(3)

正确处理主观动机与客观后果之间的关系

既要注意主观动机,又要看客观后果,尤其应把客观后果放到评判的首位。这样处理二者的关系是历史的复杂性所要求的,动机和后果有时是一致的,有时又是矛盾的。

“

好

”

的动机有

可能带来

“

坏

”

的后果;

“

坏

”

的动机在特定条件下有可能带来

“

好

”

的后果。如毛泽东发动

“

文化大革命

”

,其动机和后果就背道而驰了。

(4)

正确处理道德评价和历史评价的关系

不能用一些过时的或抽象的道德标准来评价历史人物,也不能用现在的道德观去苛求古人,而应着眼于他的历史作用。如有人把曹操说成是

“

汉贼

”

,就是从封建正统的道德观出发,用道德评价取代历史评价,是错误的。

1.

(2017·

湖北稳派教育质检

)

阅读材料,回答问题。

材料一

在盐铁会议上,桑弘羊明确指出

“

富国非一道

”

,

“

富国何必用本农

”

,

“

无末业则本业何出

”

。

“

工不出,则农用乏;商不出,则宝货绝。农用乏则谷不殖;宝货绝则财用匮。

”

——

摘编自《盐铁论》

材料二

桑弘羊继承春秋战国时期管仲等的经济思想,加强了对于社会经济活动的干预与控制,设计了

“

均输

”

和

“

平准

”

政策,并对盐、铁等生活必需品及稀缺资源实行国家垄断经营。

……“

平准

”

类似于当今的价格平准制度,即政府当局通过吞吐相应物资而保持物价稳定。

“

均输

”

的实质,在今天看来就是各地的地方当局将符合本地比较优势的物品集中收购,运往高价的地区销售,

……

桑弘羊的政策实践中影响最大的是对盐、铁的垄断经营。其中对盐业垄断流通环节,对铁冶炼业则既垄断生产又垄断流通,桑弘羊的成功实践被后来封建王朝视为理财典范。

——

袁贞《西汉时期桑弘羊与司马迁经济思想之浅议》

(1)

依据材料一、二,概括桑弘羊经济思想。

(2)

依据以上材料,结合所学知识,分析桑弘羊经济思想的影响。

解析

第

(1)

问,根据材料一信息,从农商关系、国家对经济的干预等方面概括。第

(2)

问,根据第一问桑弘羊的经济思想可分别分析不同方面所产生的影响,再根据材料二

“

桑弘羊的成功实践被后来封建王朝视为理财典范

”

可分析出对后世的影响。

答案

(1)

思想:强调农商并重,皆可富国;强调国家对重要资源的控制;政府参与调控市场和稳定物价;主张实行垄断经营

(

或答专卖制度

)

。

(2)

影响:有利于农业和工商业发展;对盐铁的专卖增长了国家财政收入,

“

平准

”

政策有利于稳定物价,打击了富商大贾屯积居奇的行为;为后世封建王朝制定经济政策时所借鉴。

2.

(2017·

湖南益阳调研

)

阅读下列材料,回答问题。

材料一

大学士索额图请诛诸臣之建议撤藩者,上不许,惟驰诏止闽、粤两藩勿撤。

……

削吴三桂官爵,宣示中外,下其子应熊及家属与狱。

……

察哈尔、科尔沁诸蒙古各请兵马从征讨伐,诏回牧听调。

……

西藏达赖喇嘛奏言:

“

三桂若穷蹙请降,可宥其一死;倘竟鸱张,不若裂土罢兵。

”

——(

清

)

魏源《圣武记》卷二《康熙勘定三藩记上》

材料二

臣源曰:恭读平定三逆方略,而知期战胜与朝庙者数端:一则不蹈汉诛晁错之辙,归咎于首议撤藩之人;二则不重达赖喇嘛裂土罢兵苟且息事之请,力申天讨;三则不宽王贝勒老帅养寇之罪,罚先行于亲贵;四则论录绿旗诸将等,以从古汉人叛乱,至用汉兵剿平,岂有满兵助战?故一时张勇、赵良栋、王进宝,孙克让奋于陕

……

——(

清

)

魏源《圣武记》卷二《康熙勘定三藩记上》

(1)

根据材料一,指出在处理三藩之乱问题上,朝野有哪两种意见?康熙帝的主张是什么,采取了什么措施?

(2)

根据材料一、二,结合所学知识,分析指出康熙帝平定三藩之乱取得胜利的原因。

答案

(1)

意见:朝中以索额图为代表主张不撤藩,地方以达赖喇嘛为代表主张割土分裂。

主张:康熙帝主张平定。

措施:采取了削夺吴三桂的官职,将他的儿子下狱,调兵征讨等措施。

(2)

原因:讲究策略,分化三藩联盟;态度坚定,不与吴三桂讲和,坚决镇压;赏罚分明,即使是满族贵族,战争不力也要受到处罚;重用汉人和绿营。

3.

(2017·

广东广州模拟考试

)

阅读材料,回答问题。

材料一

近年英、法、俄、美、德诸大国角立争雄,创为万国公法,以信义相先,尤重邦交之谊。致情尽礼,质有其文,视春秋战国殆远胜之。其构兵中国,犹辗转据理争辩,持重而后发。此岂中国高谈阔论,虚骄以自张大时哉?轻重缓急,无足深论。而西洋立国,自有本末,诚得其道,则相辅以致富强,由此而保国千年可也。不得其道,其祸亦反是。

——

据郭嵩焘《使西纪程》

(1877

年

)

材料二

总署钞寄《使西纪程》后,李鸿章得以先睹为快,并大加称赞道:

“

总署钞寄行海日记一本,循览再四,议论事实,多未经人道及者,如置身红海、欧洲间,一拓眼界也

”

。但很可惜,能如李鸿章一样欣赏的人少之又少。《使西纪程》出版后,激起了轩然大波,指责谩骂之声遍及京城内外。尤其是在京师,朝野舆论哗然,义愤填膺,甚至到了无不切齿、口诛笔伐的地步。

——

杨锡贵《郭嵩焘

<

使西纪程

>

毁版述评》

(1)

根据材料一,概括郭嵩焘对欧美诸国的认识。

(2)

根据材料二并结合所学知识,分析《使西纪程》在国内引起不同反响的原因。

解析

第

(1)

问,依据材料一信息归纳其认识。第

(2)

问,据材料二信息可以看出面对西方的先进的知识,中国人分成了洋务派和顽固派,究其原因是民族危机加深,如何巩固清政府的封建统治出现了两种主张,而向西方学习也成为近代中国思想解放的潮流;而

“

天朝上国

”

的心态又使得顽固势力进行阻挠和批判。

答案

(1)

认识:欧美国家国力强大;相互竞争激烈,但重视规则、信义、礼理;以本末之道相辅而立国富强。

(2)

原因:一方面,西方列强侵华,中国民族危机加深;向西方学习成为近代中国思想解放的潮流。另一方面,

“

天朝上国

”

的自大心理根深蒂固;君主专制制度严重阻碍了社会的进步。