- 2.10 MB

- 2021-05-19 发布

第

2

课时 机械振动和机械波 光

第一部分

专题

十一 选

考部分

高考命题轨迹

高考命题点

命题轨迹

情境图

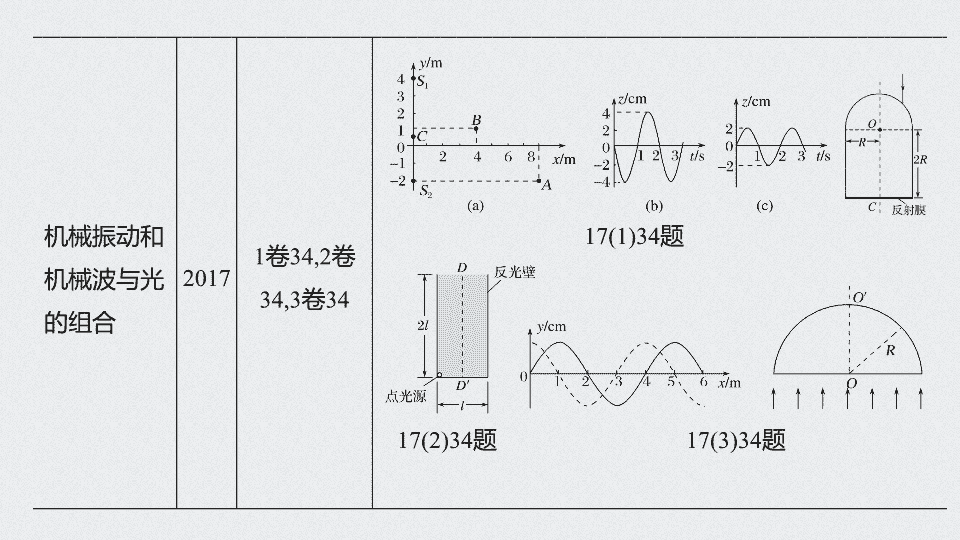

机械振动和机械波与光的组合

2016

1

卷

34,3

卷

34

16(1)34

题

16(3)34

题

机械振动和机械波与光的组合

2017

1

卷

34,2

卷

34,3

卷

34

17(1)34

题

17(2)34

题

17(3)34

题

机械振动和机械波与光的组合

2018

2

卷

34,3

卷

34

18(2)34

题

18(3)34

题

机械振动和机械波与光的组合

2019

1

卷

34,3

卷

34

19(1)34

题

19(3)34

题

电磁波与机械波的组合

2015

1

卷

34,2

卷

34

2016

2

卷

34

2018

1

卷

34

物理光学与机械波的组合

15(1)34

题

15(2)34

题

18(1)34

题

3

-

4

模块实验

2019

2

卷

34

19(2)34

题

高考题型

1

机械振动

和机械波与光的组合

内容索引

NEIRONGSUOYIN

高考题型

2

光

与机械波的组合

高考题型

3

物理光学

与机械波的组合

高考题型

4 3-4

模块实验

机械振动和机械波与光的组合

题型:选择或者计算题:

5

年

4

考

高考题型

1

例

1

(

2019·

全国卷

Ⅰ

·34)(1

)

一简谐横波沿

x

轴正方向传播,在

t

=

时刻

,该波的波形图如图

1(a)

所示,

P

、

Q

是介质中的两个质点

.

图

(b)

表示介质中某质点的振动图像

.

下列说法正确的是

________(

填正确答案标号

).

图

1

A.

质点

Q

的振动图像与图

(b)

相同

B.

在

t

=

0

时刻,质点

P

的速率比质点

Q

的大

C.

在

t

=

0

时刻,质点

P

的加速度的大小比质点

Q

的大

D.

平衡位置在坐标原点的质点的振动图像如图

(b)

所示

E.

在

t

=

0

时刻,质点

P

与其平衡位置的距离比质点

Q

的大

CDE

解析

t

=

时刻

,题图

(b)

表示介质中的某质点从平衡位置向下振动,而题图

(a)

中质点

Q

在

t

=

时刻

从平衡位置向上振动,平衡位置在坐标原点的质点从平衡位置向下振动,所以质点

Q

的振动图像与题图

(b)

不同,平衡位置在坐标原点的质点的振动图像如题图

(b)

所示,选项

A

错误,

D

正确

;

在

t

=

0

时刻,质点

P

处在波谷位置,速率为零,与其平衡位置的距离最大,加速度最大,而质点

Q

运动到平衡位置,速率最大,加速度为零,即在

t

=

0

时刻,质点

P

的速率比质点

Q

的小,质点

P

的加速度比质点

Q

的大,质点

P

与其平衡位置的距离比质点

Q

的大,选项

B

错误,

C

、

E

正确

.

(2)

如图

2

,一艘帆船静止在湖面上,帆船的竖直桅杆顶端高出水面

3 m.

距水面

4 m

的湖底

P

点发出的激光束,从水面出射后恰好照射到桅杆顶端,该出射光束与竖直方向的夹角为

53°(

取

sin 53°

=

0.8).

已知水的折射率

为

.

图

2

①

求桅杆到

P

点的水平距离;

答案

7

m

解析

设

光束从水面射出的点到桅杆的水平距离为

x

1

,到

P

点的水平距离为

x

2

;

桅杆

距水面的高度为

h

1

,

P

点处水深为

h

2

;

激光束

在水中与竖直方向的夹角为

θ

,由几何关系有

由折射定律有:

sin 53°

=

n

sin

θ

③

设桅杆到

P

点的水平距离为

x

,

则

x

=

x

1

+

x

2

④

联立

①②③④

式并代入题给数据得:

x

=

7

m

⑤

②

船向左行驶一段距离后停止,调整由

P

点发出的激光束方向,当其与竖直方向夹角为

45°

时,从水面射出后仍照射在桅杆顶端,求船行驶的距离

.

答案

5.5

m

解析

设

激光束在水中与竖直方向的夹角为

45°

时,从水面出射的方向与竖直方向夹角为

i

′

由折射定律有:

sin

i

′

=

n

sin 45

°

⑥

设船向左行驶的距离为

x

′

,此时光束从水面射出的点到桅杆的水平距离为

x

1

′

,到

P

点的水平距离为

x

2

′

,则:

x

1

′

+

x

2

′

=

x

′

+

x

⑦

联立

⑤⑥⑦⑧⑨

式并代入题给数据得:

拓展训练

1

(2019·

全国卷

Ⅲ

·34)(

1)

水槽中,与水面接触的两根相同细杆固定在同一个振动片上

.

振动片做简谐振动时,两根细杆周期性触动水面形成两个波源

.

两波源发出的波在水面上相遇,在重叠区域发生干涉并形成了干涉图样

.

关于两列波重叠区域内水面上振动的质点,下列说法正确的是

________.

A.

不同质点的振幅都相同

B.

不同质点振动的频率都相同

C.

不同质点振动的相位都相同

D.

不同质点振动的周期都与振动片的周期相同

E.

同一质点处,两列波的相位差不随时间变化

BDE

解析

在

波的干涉实验中,质点在振动加强区的振幅是两列波振幅之和,质点在振动减弱区的振幅是两列波振幅之差,

A

项错误

;

沿

波的传播方向上,波不停地向外传播,故各质点的相位不都相同,

C

项错误

;

两

波源振动频率相同,其他各质点均做受迫振动,故频率均与振源频率相同,周期均与振动片的周期相同,

B

、

D

项正确

;

同

一质点到两波源的距离确定,故波程差恒定,即相位差保持不变,

E

正确

.

(2)

如图

3

,直角三角形

ABC

为一棱镜的横截面,

∠

A

=

90°

,

∠

B

=

30°.

一束光线平行于底边

BC

射到

AB

边上并进入棱镜,然后垂直于

AC

边射出

.

①

求棱镜的折射率;

图

3

解析

光

路图及相关量如图所示

.

光束在

AB

边上折射,由折射定律得

式中

n

是棱镜的折射率

.

由几何关系可知

α

+

β

=

60

°

②

由几何关系和反射定律得

β

=

β

′

=

∠

B

③

联立

①②③

式,并代入

i

=

60°

得

②

保持

AB

边上的入射点不变,逐渐减小入射角,直到

BC

边上恰好有光线射出

.

求此时

AB

边上入射角的正弦

.

解析

设

改变后的入射角为

i

′

,折射角为

α

′

,由折射定律得

由几何关系得

θ

c

=

α

′

+

30

°

⑦

由

④⑤⑥⑦

式得入射角的正弦为

拓展训练

2

(2019·

河南安阳市下学期二模

)

(1)

如图

4

甲所示为一列简谐横波在

t

=

2 s

时的波形图,图乙为介质中平衡位置在

x

=

1.5 m

处的质点的振动图象

.

P

是平衡位置在

x

=

2 m

处的质点,则下列说法正确的是

图

4

A.

t

=

2 s

时,

x

=

1.5 m

处质点的振动速度为

0.5 m/s

B.

t

=

2 s

时,

x

=

1.0 m

处质点的位移为

4 cm

C.

该简谐横波沿

x

轴的负方向传播

D.0

~

1 s

时间内,

P

向

y

轴正方向运动

E.0

~

3 s

时间内,

P

运动的路程为

12 cm

√

√

√

解析

由

题图可知波长

λ

=

2 m

,

T

=

4 s

,则波速

v

=

=

0.5 m/s

;此为波的传播速度,并非质点的振动速度,选项

A

错误;

质点的振幅为

4 cm

,

t

=

2 s

时,

x

=

1 m

处质点位于波峰位置,位移为

A

=

4 cm

,选项

B

正确;

t

=

2 s

时,

x

=

1.5 m

处质点沿

y

轴负方向运动,则该波沿

x

轴负方向传播,选项

C

正确;

0

~

1 s

时间内,质点

P

由波峰向平衡位置运动,沿

y

轴负方向运动,选项

D

错误

;

t

=

0

时,质点

P

位于波峰,故经过

3 s

质点

P

经过的路程为

s

=

3

A

=

12 cm

,选项

E

正确

.

(2)

如图

5

所示,一容器内装有深为

h

的某透明液体,容器底部为平面镜,到容器底部的距离

为

处

有一点光源

L

,可向各个方向发光

.

已知该透明液体的折射率为

n

,液面足够宽,真空中光的传播速度为

c

,求

:

①

能从液面射出的光,在液体中经过的最短时间

t

;

图

5

②

液面上有光射出的区域的面积

S

.

液面上有光射出的区域的面积

S

=

π

r

2

光与机械波的组合

题型:选择或者计算题:

5

年

3

考

高考题型

2

例

2

(2019·

山东济南市

3

月模拟

)(1)

如图

6

甲所示,在平静的水面下深

h

处有一个点光源

S

,它发出的两种不同颜色的

a

光和

b

光在水面上形成了一个有光线射出的圆形区域,该区域的中间为由

a

、

b

两种单色光所构成的复色光圆形区域,周围为环状区域,且为

a

光的颜色

(

见图乙

)

,设

b

光的折射率为

n

b

,则下列说法正确的是

________.

A.

在水中,

a

光的波长比

b

光小

B.

水对

a

光的折射率比

b

光小

C.

在水中,

a

光的传播速度比

b

光大

D

.

复色光圆形区域的面积为

S

=

E

.

在同一装置的杨氏双缝干涉实验中,

a

光的干涉条纹比

b

光

窄

BCD

图

6

解析

a

光在水面上形成的圆形亮斑面积较大,知

a

光的临界角较大,根据

sin

C

=

,

知

a

光的折射率较小,频率也小,

再由

v

=

=

λf

可知,在水中,

a

光的传播速度比

b

光大,

a

光的波长比

b

光大,故

B

、

C

正确,

A

错误;

a

光的折射率小,波长长,根据双缝干涉条纹与波长成正比,可知相同条件下,

a

光的干涉条纹比

b

光宽,故

E

错误

.

(2)

有两列简谐横波

a

、

b

在同一介质中沿

x

轴正方向传播,速度均为

v

=

5 m/s.

在

t

=

0

时,两列波的波峰正好在

x

=

2.5 m

处重合,如图

7

所示

.

图

7

①

求

t

=

0

时,两列波的波峰重合处的所有位置;

答案

x

=

(2.5±20

n

) m(

n

=

0,1,2,3

,

…

)

解析

从

题图中可以看出两列波的波长分别为:

λ

a

=

2.5 m

,

λ

b

=

4.0 m

两列波波长的最小公倍数为:

s

=

20 m

t

=

0

时,两列波的波峰重合处的所有位置为:

x

=

(2.5±20

n

) m(

n

=

0,1,2,3

…

)

②

至少经多长时间

x

=

0

处的质点位移达到最大值

.

答案

3.5 s

解析

在

x

=

0

左侧,

x

=

0

处的质点离两列波的波峰重合处最近点的距离为:

Δ

x

=

17.5 m(

或者写出:

x

=-

17.5 m)

解得:

Δ

t

=

3.5 s.

拓展训练

3

(2019·

东北三省四市教研联合体模拟

)

(1)

插针法测量半圆形玻璃砖的折射率

.

将半圆形玻璃砖平放在白纸上,在白纸上先画出玻璃砖的轮廓,并确定其圆心

O

的位置

.

再画出一条通过圆心

O

的直线,将两枚大头针

P

1

、

P

2

竖直插在这条直线上,如图

8

所示

.

图

8

①

为了确定入射光线

P

2

P

1

的折射光线方向,至少需要在玻璃砖另一侧插入

____

枚大头针;

1

解析

作出

光路图,如图

由图可知只需要一根大头针就可以确定出折射光线;

②

若测得入射光线与

ON

的夹角为

α

,折射光线与

OM

的夹角为

β

,则该玻璃砖的折射率为

________.

解析

由

题图可知,入射角

i

=

90°

-

α

,折射角

r

=

90°

-

β

,

(2)

甲、乙两列横波传播速度相同,分别沿

x

轴负方向和

x

轴正方向传播,

t

0

时刻两列波的前端刚好分别传播到质点

A

和质点

B

,如图

9

所示,设

t

0

时刻为计时起点,已知甲波的频率为

5 Hz

,求:

图

9

①

t

0

时刻之前,

x

轴上的质点

C

振动了多长时间?

答案

0.1 s

由题图知

λ

甲

=

4 m

,

λ

乙

=

8 m

波速为:

v

=

λ

甲

f

甲

=

20 m/s

由题图可知,

C

点开始振动的时刻距图中时刻为:

即

t

0

时刻之前,质点

C

已振动了

0.1 s.

②

在

t

0

时刻之后的

0.9 s

内,

x

=

0

处的质点位移为+

6 cm

的时刻

.

答案

0.2 s

和

0.6 s

解析

x

=

0

处的质点位移为+

6 cm

,表明两列波的波峰同时到达

x

=

0

处

.

甲波的波峰到达

x

=

0

处的时刻为:

t

甲

=

mT

甲

(

m

=

0

、

1

、

2

、

3

…

)

乙波的波峰到达

x

=

0

处的时刻为:

t

甲

=

t

乙

解得:

m

=

2

n

+

1

n

=

0

时,

m

=

1

,

t

=

0.2

s

n

=

1

时,

m

=

3

,

t

=

0.6 s

n

=

2

时,

m

=

5

,

t

=

1 s

可知:在之后的

0.9 s

内,

x

=

0

处的质点位移为+

6 cm

的时刻为

0.2 s

和

0.6 s

.

拓展训练

4

(

2019·

四川达州市第二次诊断

)

(1)

直线

P

1

P

2

过均匀玻璃球球心

O

,细光束

a

、

b

平行且关于

P

1

P

2

对称,由空气射入玻璃球的光路如图

10

所示

.

a

、

b

光相比

________.

A.

玻璃对

a

光的折射率较小

B.

b

光在玻璃中的传播速度较大

C.

b

光在玻璃中的传播时间较长

D.

用同一双缝干涉实验装置做实验,

a

光的相邻两明条纹之间的距离大

E.

用同一衍射实验装置做实验,

b

光的衍射条纹宽度相等且比

a

光的

宽

图

10

ACD

解析

由

光路图可知,

a

光在玻璃中的偏折程度较小,即玻璃对

a

光的折射率较小,选项

A

正确;

用同一衍射实验装置做实验,

a

光衍射比

b

光明显,且衍射条纹宽度不相等,选项

D

正确,

E

错误

.

(2)

如图

11

,一列简谐横波沿

x

轴传播,实线为

t

1

=

0

时刻的波形图,虚线为

t

2

=

0.05 s

时的波形图

.

图

11

①

若波沿

x

轴正方向传播且

2

T

<

t

2

-

t

1

<3

T

(

T

为波的周期

)

,求波速;

答案

220

m/s

解析

波沿

x

轴

正向传播

,由图象可知:

λ

=

4 m

;

②

若波速

v

=

260 m/s

,则从

t

1

=

0

时刻起

x

=

2 m

处的质点第三次运动到波谷所需的时间

.

解析

若波速

v

=

260 m/s

,

物理光学与机械波的组合

题型:选择或者计算题:

5

年

0

考

高考题型

3

例

3

(2019·

福建福州市期末质量检测

)(1)

如图

12

所示,半圆形玻璃砖按图中实线位置放置,直径与

BD

重合

.

一束白光沿着半圆形玻璃砖的半径从圆弧面垂直

BD

射到圆心

O

点上

.

使玻璃砖绕

O

点逆时针缓慢地转过角度

θ

(0°<

θ

<90°)

,观察到折射光斑和反射光斑在弧形屏上移动

.

在玻璃砖转动过程中,以下说法正确的是

________.

A.

在弧形屏上可以观察到反射光的色散现象

B.

在弧形屏上可以观察到折射光的色散现象

C.

红光在玻璃砖中传播速度最小

D.

折射光斑在弧形屏上沿顺时针方向移动

E.

玻璃砖旋转过程弧形屏上最先消失的一定是紫

光

图

12

BDE

(2)

让一根均匀软绳的绳端

M

点在垂直于软绳的方向上做简谐运动,软绳上会形成横波波形,如图

13

甲所示

.

已知软绳端点

M

的振动图象如图乙

.

观察发现,当

t

=

1 s

时,软绳上各点都已经开始振动

.

在

t

=

1.1 s

时刻,

M

、

N

平衡位置之间只有一个波峰,且

N

点处在平衡位置,

M

、

N

两点平衡位置之间距离

d

=

0.6 m.

求:

图

13

①

波长和传播速度;

答案

见解析

解析

由

题图乙可知,波传播的周期

T

=

0.2 s

,在

t

=

1.1 s

时,

M

点处于平衡位置且振动方向向上

.

由题意知,有两种可能

②

从端点

M

起振开始计时,绳上

N

点第五次运动到波峰位置的时间

.

答案

见解析

解析

由题图乙可知,

t

=

0

时,

M

点振动方向向下,

拓展训练

5

(2019·

湖北恩施州教学质量检测

)

(1)

下列说法正确的是

________.

A.

全息照相主要是利用了光的干涉

B.

单反相机的增透膜利用了光的偏振

C.

用标准平面检查光学平面的平整程度是利用了光的干涉

D.

障碍物的尺寸比光的波长大得多时,一定不会发生衍射现象

E.

人们眯起眼睛看灯丝时看到的彩色条纹是光的单缝衍射图样

ACE

(2)

如图

14

所示为一列简谐横波沿

x

轴传播在

t

=

0

时刻的波形图,图中

P

、

Q

为平衡位置分别为

x

1

=

6 m

、

x

2

=

10 m

的两个质点,质点

P

的振动方程为

y

=

0.2cos 2π

t

(m)

,质点

Q

从

t

=

0

时刻开始,经过

第一次

到达波峰

.

求:

图

14

①

这列波传播的方向及传播的速度;

答案

见解析

解析

由质点的振动方程

y

=

0.2cos 2π

t

(m)

可知:

由此判断波沿

x

轴负方向传播;

②

x

3

=

24 m

处的质点在

t

=

s

时的位移及振动的方向

.

答案

见解析

解析

由

波的传播方向及质点的振动方向的关系可知,

x

=

24 m

处的质点在

t

=

0

时刻在平衡位置沿

y

轴正方向振动;

因此

x

=

24 m

处的质点的振动方程为

y

=

0.2sin 2π

t

(m)

,

3-4

模块实验

题型:选择或者计算题:

5

年

1

考

高考题型

4

例

4

(2019·

全国卷

Ⅱ

·34)

(1)

如图

15

,长为

l

的细绳下方悬挂一小球

a

,绳的另一端固定在天花板上

O

点处,在

O

点正

下方

l

的

O

′

处有一固定细铁钉

.

将小球向右拉开,使细绳与竖直方向成一小角度

(

约为

2°)

后由静止释放,并从释放时开始计时

.

当小球

a

摆至最低位置时,细绳会受到铁钉的阻挡

.

设小球相对于其平衡位置的水平位移为

x

,向右为正

.

下列图像中,能描述小球在开始一个周期内的

x

-

t

关系的是

______.

图

15

A

由机械能守恒定律可知,小球在左、右最大位移处距离最低点的高度相同,但由于摆长不同,所以小球在左、右两侧摆动时相对平衡位置的最大水平位移不同,当小球在右侧摆动时,最大水平位移较大,故

A

项正确

.

(2)

某同学利用图

16

所示装置测量某种单色光的波长

.

实验时,接通电源使光源正常发光;调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹

.

回答下列问题

:

①

若想增加从目镜中观察到的条纹个数,该同学可

________

;

A.

将单缝向双缝靠近

B.

将屏向靠近双缝的方向移动

C.

将屏向远离双缝的方向移动

D.

使用间距更小的双

缝

图

16

需要减小双缝到屏的距离

l

或增大双缝间的距离

d

,故

B

项正确,

A

、

C

、

D

项错误

.

B

②

若双缝的间距为

d

,屏与双缝间的距离为

l

,测得第

1

条暗条纹到第

n

条暗条纹之间的距离为

Δ

x

,则单色光的波长

λ

=

________

;

③

某次测量时,选用的双缝的间距为

0.300 mm

,测得屏与双缝间的距离为

1.20 m

,第

1

条暗条纹到第

4

条暗条纹之间的距离为

7.56 mm.

则所测单色光的波长为

_____

nm(

结果保留

3

位有效数字

).

630

解析

将

已知条件代入公式解得

λ

=

630 nm.

拓展训练

6

(2019·

北京市东城区上学期期末

)

在单摆测定重力加速度的实验中:

(1)

实验时先用

20

分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图

17

甲所示,该摆球的直径

d

=

________ mm.

14.15

图

17

解析

由

题图甲所示游标卡尺可知,游标尺是

20

分度的,游标尺的精度是

0.05 mm

,主

尺示数是

14 mm

,游标尺示数是

3

×

0.05 mm

=

0.15 mm

,摆

球的直径为:

d

=

14 mm

+

0.15 mm

=

14.15 mm

;

(2)

接着测量了摆线的长度为

l

0

,实验时用拉力传感器测得摆线的拉力

F

随时间

t

变化的图象如图乙所示,写出重力加速度

g

与

l

0

、

d

、

t

0

的关系式:

g

=

___________.

(3)

某小组改变摆线长度

l

0

,测量了多组数据

.

在进行数据处理时,甲同学把摆线长

l

0

作为摆长,直接利用公式求出各组重力加速度值再求出平均值:乙同学作出

T

2

-

l

0

图象后求出斜率,然后算出重力加速度

.

两同学处理数据的方法对结果的影响是:甲

________

,乙

________.(

选填

“

偏大

”“

偏小

”

或

“

无影响

”

)

偏小

无影响

甲同学把摆线长

l

0

作为摆长,摆长小于实际摆长,

由此可见,

T

2

与

l

0

成正比,

k

是比例常数,摆长偏大还是偏小不影响图象的斜率

k

,

因此

摆长偏小不影响重力加速度的测量值

.

本课结束