- 850.56 KB

- 2021-05-12 发布

提分点

2

洞悉手法

,

切片比对

——

提升筛选整合能力

论述类文本采用客观选择题的形式考查

,

无论是概念、语句的理解

,

内容要点、中心意思的归纳概括

,

还是作者观点态度的把握分析

,

都以命题人对文本内容的筛选整合、归纳概括后的选项形式出现。从本质上说

,

这类文本的阅读

,

就是对命题人筛选整合、归纳概括相关信息正误的判断。因此

,

明确命题人设置选项的手法

,

洞悉选项常用的设误陷阱

,

与原文内容准确比对

,

是准确答题的关键。

-2-

-

3

-

-

4

-

(2018

全国

Ⅲ

卷

)

阅读下面的文字

,

完成第

1~3

题。

对城市而言

,

文明弹性是一个城市体在生存、创新、适应、应变等方面的综合状态、综合能力

,

是公共性与私人性之间、多样性与共同性之间、稳定性与变迁性之间、柔性与刚性之间的动态和谐。过于绵柔、松散

,

或者过于刚硬、密集

,

都是弹性不足或丧失的表现

,

是城市体出现危机的表征。当代城市社会

,

尤其需要关注以下文明弹性问题。

-

5

-

其一

,

空间弹性。城市具有良好空间弹性的一个重要表现

,

是空间的私人性与公共性关系能够得到较为合理的处理。任何城市空间都是私人性与公共性的统一

,

空间弹性的核心问题

,

就是如何实现空间的公共性与私人性的有机统一、具体转换。片面地强调空间的公共性或片面地强调空间的私人性

,

都会使城市发展失去基础。目前

,

人们更多地要求空间的私人性

,

注重把空间固化为永恒的私人所有物、占有物。这种以私人化为核心的空间固化倾向

,

造成城市空间弹性不足

,

正在成为制约城市发展的一个重要原因。

-

6

-

其二

,

制度弹性。一种较为理想的、有弹性的城市制度

,

是能够在秩序与活力、生存与发展间取得相对平衡的制度。城市有其发展周期、发展阶段

,

对一个正在兴起的城市而言

,

其主要任务是聚集更多的发展资源、激活发展活力。而对一个已经发展起来的城市而言

,

人们会更为注重城市制度的稳定功能。但问题在于

,

即使是正在崛起的城市

,

也需要面对秩序与稳定的问题

;

即使是一个已经发展起来的城市

,

也需要面对新活力的激活问题。过于注重某种形式的城市制度

,

过于注重城市制度的某种目标

,

都是城市制度弹性不足、走向僵化的表现

,

都会妨害城市发展。

-

7

-

其三

,

意义弹性。所谓城市的意义弹性

,

是指城市能够同时满足多样人群的不同层面的意义需要

,

并能够使不同的意义与价值在总体上达到平衡与和谐

,

不断形成具体的意义共同性。当一个城市体只允许一种、一个层面的意义存在时

,

这个城市体可能繁荣一时

,

但必然会走向衰落。当一个城市体只能满足某一类人的意义追求、意义需要时

,

这个城市体也往往会丧失活力。当一个城市体被某一类型的意义体系固化时

,

这个城市体往往不具有综合吸纳力、发展潜力。启蒙主义的片面化

,

理性主义的片面化

,

世俗主义的片面化

,

神圣主义的片面化

,

都会导致城市意义弹性的减弱

,

都会从根基处危害城市的健康可持续发展。

综上所述

,

保持城市的空间弹性、制度弹性、意义弹性

,

并以此为基础

,

把握城市的类型构成与历史

,

建构城市命运共同体

,

对于城市社会的健康发展而言

,

是意义重大的。

(

摘编自陈忠《城市社会

:

文明多样性与命运共同体》

)

-

8

-

短板发现

1

.

下列关于原文内容的理解和分析

,

正确的一项是

(

)

A.

当前城市空间弹性核心的问题是缺乏有机统一

,

这使得城市发展丧失了基础。

B.

已发展的城市和崛起中的城市都面临着激活活力的问题

,

也都需要有制度弹性。

C.

城市的意义对不同的人群来说是不一样的

,

城市体需要一种抽象的意义共同性。

D.

在诸多原因中

,

空间、制度及意义三者的弹性不足是影响城市发展的根本原因。

答案

解析

解析

关闭

A

项

,“

这使得城市发展丧失了基础

”

表述不当。

C

项

,“

需要一种抽象的意义共同性

”

表述错误

,

原文第四段是

“

不断形成具体的意义共同性

”

。

D

项

,“

是影响城市发展的根本原因

”

表述不当

,

与原文最后一段的表述有出入。

答案

解析

关闭

B

-

9

-

2

.

下列对原文论证的相关分析

,

不正确的一项是

(

)

A.

文章在理论论证的过程中提及空间被私人性固化的现状

,

有其现实的指向。

B.

文章区分了文明弹性的层面

,

也区分了城市体发展的阶段

,

论证结构清晰。

C.

文章注重分析具体概念的正反两面及相应的动态发展过程

,

具有辩证意味。

D.

文章借助

“

文明弹性

”

的概念

,

论证了建构城市命运共同体的重要路径。

答案

解析

解析

关闭

C

项

,

以偏概全。文章只在

“

制度弹性

”

上分析

“

相应的动态发展过程

”

。

答案

解析

关闭

C

-

10

-

3

.

根据原文内容

,

下列说法不正确的一项是

(

)

A.

当一个城市体有更好的空间弹性和制度弹性时

,

其意义弹性也会相应变好。

B.

城市处在不同的发展阶段时会有不同危机

,

制度的主要功能也会因此不同。

C.

要让一个城市体具有综合吸纳能力和发展潜力

,

就应平衡各种主义的关系。

D.

城市盛衰自有其规律

,

与不同的意义和价值在总体上的和谐没有直接关系

。

答案

解析

解析

关闭

A

项

,

强加关系

,

原文并没有提到

“

意义弹性

”

与前两者有条件关系。

答案

解析

关闭

A

-

11

-

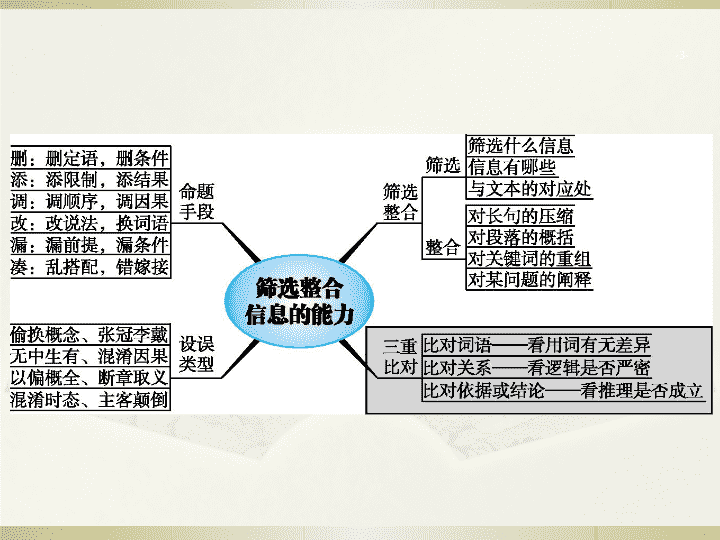

提分方法一

提分方法二

明辨命题手段

,

提防

“

删

”“

添

”“

调

”“

改

”“

漏

”“

凑

”

筛选整合

,

是指把散落或蕴含在文章中的信息要点通过分析提取出来

,

并用恰当的方式组合

;

而命题人在设置选项时

,

往往采用

“

删

”“

添

”“

调

”“

改

”“

漏

”“

凑

”

的方式。

即学即练

-

12

-

提分方法一

提分方法二

即学即练

-

13

-

提分方法一

提分方法二

因此

,

紧扣文本

,

找出筛选的区间是答题的前提

;

明确命题人设置选项的手段

,

是发现筛选不全面或整合不准确的关键。我们以下面的现代文阅读为例

,

对此做简要分析。

即学即练

-

14

-

提分方法一

提分方法二

(2017

全国

Ⅱ

卷

)

阅读下面的文字

,

完成后面的问题。

青花瓷发展的黄金时代是明朝永乐、宣德时期

,

与郑和下西洋在时间上重合

,

这不能不使我们思考

:

航海与瓷器同时达到鼎盛

,

仅仅是历史的偶然吗

?

从历史事实来看

,

郑和下西洋为青花瓷的迅速崛起提供了历史契机。近三十年的航海历程推动了作为商品的青花瓷大量生产与外销

,

不仅促进技术创新

,

使青花瓷达到了瓷器新工艺的顶峰

,

而且改变了中国瓷器发展的走向

,

带来了人们审美观念的更新。这也就意味着

,

如果没有郑和远航带来活跃的对外贸易

,

青花瓷也许会像在元代一样

,

只是中国瓷器的诸多品种之一

,

而不会成为主流

,

更不会成为中国瓷器的代表。由此可见

,

青花瓷崛起是郑和航海时代技术创新与文化交融的硕果

,

中外交往的繁盛在推动文明大交融的同时

,

也推动了生产技术与文化艺术的创新发展。

[

观点句

]

即学即练

-

15

-

提分方法一

提分方法二

作为中外文明交融的结晶

,

青花瓷真正成为中国瓷器的主流

,

则是因为成化年间原料本土化带来了民窑青花瓷的崛起。民窑遍地开花

,

进入商业化模式之后

,

几乎形成了青花瓷一统天下的局面。一种海外流行的时尚由此成为中国本土的时尚

,

中国传统的人物、花鸟、山水

,

与外来的伊斯兰风格融为一体

,

青花瓷成为中国瓷器的代表

,

进而走向世界

,

最终万里同风

,

成为世界时尚。

即学即练

-

16

-

提分方法一

提分方法二

一般来说

,

一个时代有一个时代的文化

,

而时尚兴盛则是社会快速变化的标志。因此

,

瓷器的演变之所以引人注目

,

还在于它与中国传统社会从单一向多元社会的转型同步。瓷器的演变与社会变迁有着千丝万缕的联系

,

这使我们对明代有了新的思考和认识。如果说以往人们所了解的明初是一个复兴传统的时代

,

其文化特征是回归传统

,

明初往往被认为是保守的

,

那么青花瓷的例子

,

则可以使人们对于明初文化的兼容性有一个新的认识。事实上

,

与明代中外文明的交流高峰密切相关

,

明代中国正是通过与海外交流而走向开放和进步的

,

青花瓷的两次外销高峰就反映了这一点。第一次在亚非掀起了中国风

,

第二次则兴起了欧美的中国风。可见

,

明代不仅是中国陶瓷史上一个重大转折时期

,

也是中国传统社会的重要转型时期。正是中外文明的交融

,

成功推动了中国瓷器从单色走向多彩的转型

,

青花瓷以独特方式昭示了明代文化的演变过程

,

成为中国传统社会从单一走向多元的例证。

(

摘编自万明《明代青花瓷崛起的轨迹》

)

即学即练

-

17

-

提分方法一

提分方法二

读文有道

1

.

把握观点

本文的论点是

:“

青花瓷崛起是郑和航海时代技术创新与文化交融的硕果

,

中外交往的繁盛在推动文明大交融的同时

,

也推动了生产技术与文化艺术的创新发展。

”

即学即练

-

18

-

提分方法一

提分方法二

2

.

理清思路

文章共三段。

第一段

,

由青花瓷发展的黄金时期与郑和下西洋的时间重合

,

提出

“

青花瓷崛起是郑和航海时代技术创新与文化交融的硕果

,

中外交往的繁盛在推动文明大交融的同时

,

也推动了生产技术与文化艺术的创新发展

”

的观点。

第二段

,

论述了青花瓷成为

“

世界时尚

”

的过程。成化年间原料本土化

,

民窑崛起

;

进入商业化模式后

,

青花瓷几乎一统天下

;“

与外来的伊斯兰风格融为一体

”

后

,

走向世界

,

成为世界时尚。

第三段

,

先提出观点

“

时尚兴盛是社会快速变化的标志

”,

由此推出

“

青花瓷以独特方式昭示了明代文化的演变过程

,

成为中国传统社会从单一走向多元的例证

”

。

即学即练

-

19

-

提分方法一

提分方法二

解题有法

1

.

找准区间

,

切片比对

下列关于原文内容的理解和分析

,

正确的一项是

(

)(3

分

)

即学即练

-

20

-

提分方法一

提分方法二

即学即练

-

21

-

提分方法一

提分方法二

2

.

看清手法

,

找出问题

(

注意上文选项和原文段画线处

)

A

项添删调改处

:

B

项添删调改处

:

C

项添删调改处

:

D

项添删调改处

:

答案

答案

关闭

提示

A

项

,

无。

B

项

,“

此时青花瓷与外来文化已无关系

”

曲解文意

,

文中说

“

中国传统的人物、花鸟、山水

,

与外来的伊斯兰风格融为一体

”,

可见与外来文化有关系。

C

项

,“

明代社会往往被认为是保守的

”,

而原文是

“

明初往往被认为是保守的

”,

删掉了

“

初

”

字

,

扩大了范围。

“

表明当时社会比较开放和进步

”,

原文是说

“

明初文化的兼容性

”,

偷换概念。

D

项

,“

推动了当时的社会向多元转型

”

说法错误

,

原文是

“

成为中国传统社会从单一走向多元的例证

”,

主客颠倒。

即学即练

-

22

-

提分方法一

提分方法二

3

.

答案整合

A

即学即练

-

23

-

提分方法一

提分方法二

因题读文

,

明辨陷阱

,

确定区间

,

小心比对

论述类文本阅读的本质是信息阅读

,

对文章主要信息的准确梳理与把握

,

是阅读的关键环节

,

更是做好题目的基础。因此

,

阅读最重要的任务是

:

从论述类文本的特点出发

,

抓住中心句、重点句

,

理清文章的思路

,

概括段意和中心

,

形成对文章的整体性理解。完成这一任务后

,

将选项进行切片处理

,

即拆成若干个更小一点的片段

,

将选项中的关键词标记出来

,

逐一与原文对应区域的词句进行比对

,

一看

“

有无

”,

二看是否吻合

,

三看改变表述是否改变意思。在比对时

,

注意提防命题人常设的错误类型

:

偷换概念、无中生有、张冠李戴、以偏概全、混淆时态、因果混乱、混淆是非、指代有误、曲解文意等。

即学即练

-

24

-

提分方法一

提分方法二

角度一

:

比对

词语

即学即练

-

25

-

提分方法一

提分方法二

即学即练

-

26

-

提分方法一

提分方法二

即学即练

-

27

-

提分方法一

提分方法二

比对下面的选项与原文选段

,

写出比对结果

。

比对结果

:

“

非政府组织

”

说法错误

,

原文是

“

一些非政府组织

”

。选项删除了

“

一些

”,

扩大了词语的范围。

即学即练

-

28

-

提分方法一

提分方法二

比对结果

:

A

项

,

添加了

“

如果

……

就

”

改变了原句的关系

,

使表述变得过于绝对。

即学即练

-

29

-

提分方法一

提分方法二

角度二

:

比对

关系

即学即练

-

30

-

提分方法一

提分方法二

即学即练

-

31

-

提分方法一

提分方法二

即学即练

-

32

-

提分方法一

提分方法二

比对下面的选项与原文选段

,

写出比对结果。

比对结果

:

“

要为后代设定义务

”

无中生有

,

原文是

“

而非为其设定义务

”

。

即学即练

-

33

-

提分方法一

提分方法二

比对结果

:

关系颠倒

,“

使之成为相关产业的配套设施

”

错误

,

原文是

“

这需要相应的公共设施与之配套

”

。

即学即练

-

34

-

提分方法一

提分方法二

角度三

:

比对依据或

结论

即学即练

-

35

-

提分方法一

提分方法二

比对下面的选项与原文选段

,

写出比对结果。

比对结果

:

“

与气候变化有关的国际公平和国内公平问题

”

仅是就排放的

“

空间维度

”

来看的

;“

限制排放的问题

”

还涉及

“

从时间维度来看

”

。

“

就是

”

一说

,

以偏概全。

即学即练

-

36

-

提分方法一

提分方法二

比对结果

:

该项删去了原文的一些重要语句

,

胡乱拼凑

,

添加了主观臆断

“

必须完好保存

”,

违背原文意思。

即学即练

-

37

-

提分方法一

提分方法二

阅读

下面的文字

,

完成后面的问题。

城市商业一旦突破空间和时间的管制

,

政府原来对市场全面的直接管理

,

也就逐渐难以适应商业发展的新格局

,

势必要随之发生改变。城市商人开始建立自己的组织

,

这就是商业行会的出现。行会是城市中同业商人的组织

,

最初出现在唐代中后期

,

到宋代则进一步发展。商人组织行会是为了协调经营同类商品的商家之间的关系

,

避免同业之间的竞争

,

保障同业商人利益均沾

;

同时也是为了抵制业外商人和外地商人的经营

,

以便独占本地本业的利益。行会为官府提供货物

,

应付支差派捐

,

代官府收缴商税

,

以换取官府对行会独占各行业的承认

,

并借助官府的权威来实现对业内商人的约束和对业外商人的排斥。

即学即练

-

38

-

行会可以在一定程度上处理业内纠纷

,

制定行规

,“

公议

”

商品价格

,

对违犯行规的商人予以罚款处分

;

业外商人或外地商人要经营商业

,

必须先到官府登记并缴纳

“

免行钱

”,

称为

“

投行

”,

否则被视为违法经营。行会事实上承担了政府对城市商业管理的部分职能

,

而政府也由过去全面的直接管理逐渐变为在一定程度和范围内通过行会对城市商业进行间接的管理。

(

选自林成西《中国古代城市的商业管理》

,

有删改

)

提分方法一

提分方法二

即学即练

-

39

-

下列关于原文内容的理解和分析

,

正确的一项是

(

)

A.

行会也是商业发展的产物

,

它是经政府认可后由城市商人自己组建的

,

诞生于唐代中后期

,

到了宋代有了进一步的发展。

B.

商人组织行会的目的之一是协调城市中各同业商家之间的关系

,

从而避免同业之间的竞争

,

保障同业商人利益均沾。

C.

行会一般都有自己的行规

,

可以

“

公议

”

商品价格

,

处理业内纠纷

,

并且可以对违反行规的商人予以不同程度的处罚。

D.

行会承担了政府对城市商业管理的大部分职能

,

使得官府对城市商业的管理由过去全面的直接管理变为间接的管理。

答案

解析

解析

关闭

A

项

,“

经政府认可

”

错

,

原文无此信息。

C

项

,

原文是

“

行会可以在一定程度上处理业内纠纷

”,

选项扩大了范围。

D

项

,

原文是

“

部分职能

”

和

“

一定程度和范围内通过行会对城市商业进行间接的管理

”,

范围发生了变化。

答案

解析

关闭

B

提分方法一

提分方法二

即学即练