- 2.27 MB

- 2021-05-12 发布

模块三 现代中外文明的历程

第一部分

第

10

讲 现代工业文明的转型

——

两次世界大战之间的世界

(20

世纪初~

1945

年

)

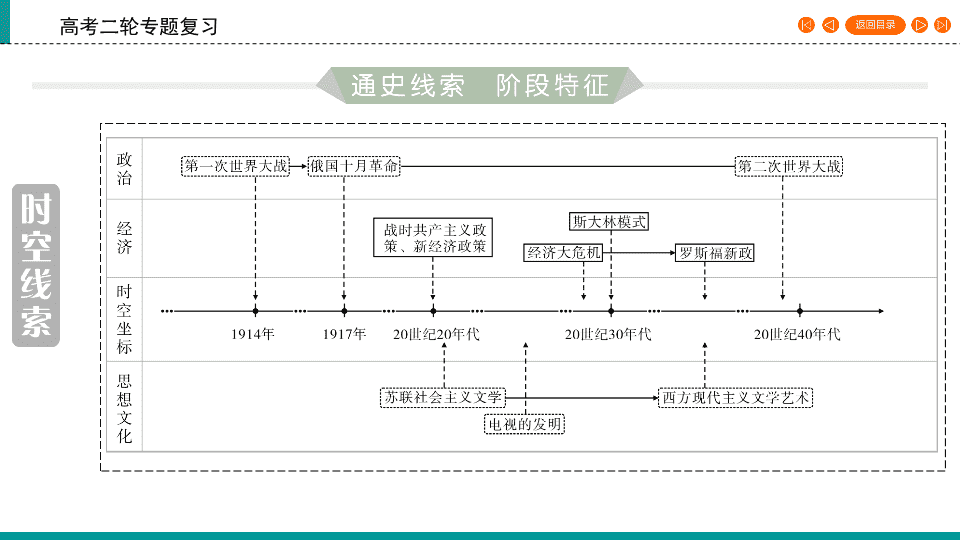

时段特征

20

世纪上半期

(1917

年俄国十月革命至

1945

年第二次世界大战结束

)

是世界现代史的第一阶段,两种社会制度并存、现代化模式调整与创新是这一时期的典型特征

具体表现

政治

十月革命将社会主义由理论变为现实,开创了现代化的新模式;帝国主义要求重新瓜分世界,矛盾不断激化,爆发了两次世界大战,给人类带来了深重的灾难

具体表现

经济

苏俄

(

联

)

开始探索社会主义建设道路,并逐步确立了高度集中的计划经济体制;面对

1929

~

1933

年经济危机,美国实施罗斯福新政,开始实行国家干预经济的政策,开创了国家垄断资本主义发展的新模式

思想文化

凯恩斯主义经济思想为国家大力干预经济奠定了理论基础;相对论和量子论奠定了

20

世纪物理学理论的基础;现代主义文学和艺术的兴起,突出表现了生产力高度发达背景下人类的精神空虚和迷茫,着力描述了人类非理性的一面

阶段一 俄国十月革命和苏联社会主义建设时期

(1917

~

1945

年

)

主干知识整合

重点考向突破

素养主题认知

主干知识整合

【真题

】

命题点:斯大林模式探索的特点

(2019

·

天津卷,

8)

1918

年初,德军逼近彼得格勒。苏俄被迫接受德国提出的割地赔款条件,签订“布列斯特和约”,退出大战,赢得了巩固苏维埃政权的时间。有历史学家借“布列斯特和约”的寓意,把新经济政策称为“农民的布列斯特”。这说明苏维埃政权

(

)

重点考向突破

苏俄

(

联

)

向社会主义过渡的特点

考向一

A

.已把农民视为当前最危险的敌人

B

.确定武装对抗是处理内政的方针

C

.通过妥协让步维护革命根本利益

D

.开辟了苏联社会主义建设新道路

答案

C

解析

从材料信息看,苏俄通过签订屈辱的

“

布列斯特和约

”

退出了一战,赢得了巩固苏维埃政权的时间,结合所学可知,

新经济政策被一些史学家称为

“

农民的布列斯特

”

是指苏维埃政权向资本主义妥协,利用商品货币关系恢复和发展生产,这说明苏维埃政权通过妥协让步维护革命根本利益,故选

C

项;农民是工人阶级的同盟军,

A

项与史实不符,排除;材料反映的是苏维埃政权通过妥协让步的方式处理内政,而非武装对抗,排除

B

项;

1918

年,苏俄正值巩固政权和恢复经济时期,并未开辟社会主义建设新道路,排除

D

项。

[

命题立意

]

彰显素养

时空观念:

1918

年初,苏俄;

历史解释:借

“

布列斯特和约

”

的寓意,把新经济政策称为

“

农民的布列斯特

”

能力立意

从

1918

年初,苏俄被迫接受德国割地赔款条件,签订

“

布列斯特和约

”

,退出一战切入,考查苏俄实行新经济政策的特点及影响

【真题

】

命题点:斯大林模式成就的影响

(2016

·

全国卷

Ⅱ

,

34)

1928

年,苏联开始实施第一个五年计划,并未受到美国人的关注。

4

年以后这种情况发生变化,美国出版了大量关于苏联的著作,如

《

俄罗斯的黎明

》《

俄国今日:我们从中能学到什么?

》

。当时,苏联吸引美国人的主要是

(

)

苏联社会主义经济模式的评价

考向二

A

.经济危机造成的破坏较小

B

.工业化取得显著成就

C

.农业集体化保证城市供应

D

.公有制显示出优越性

答案

B

解析

材料的核心信息是

1932

年以后美国人对苏联的关注增多了,因为这一时期苏联的工业化建设取得巨大成就,而美国深受经济危机的影响,美国人希望从苏联的建设中找到解决经济危机的办法,故选

B

项;经济危机并未波及苏联,排除

A

项;

C

项与美国农业生产的相对过剩矛盾,美国不需要考虑这一问题,排除;

D

项与资本主义的经济基础矛盾,排除。

[

命题立意

]

角度新颖

从美国对苏联工业化建设关注的角度考查苏联工业化建设的成就

时空观念

显性时空:

1928

年的苏联;

隐性时空:

1932

年的美国,隐含了经济大危机

思维转换

苏联

“

一五

”

计划取得了巨大成就,而同时期的美国经济则走向萧条,通过对比分析社会制度的利弊

1

.

列宁与斯大林关于向社会主义过渡思想和方式的差异

(1)

过渡思想:列宁逐步过渡的思想是正确的,是落后国家过渡到社会主义的正确道路;斯大林在很大程度上背离了这一思想,过分强调生产关系的变革,采取优先发展重工业的措施,造成农业的长期落后,国民经济各部门的比例失调。

(2)

过渡方式:在列宁领导下,找到了利用商品货币关系发展生产,向社会主义逐步过渡的正确途径;斯大林时期结束了新经济政策,从而取消了经济手段,单纯利用行政手段,最终形成高度集中的计划经济体制。

2

.

对苏俄

(

联

)

探索社会主义道路的举措的评价

(1)

战时共产主义政策中的余粮收集制超越了生产力发展水平,挫伤了劳动者的生产积极性,后期引起农民的不满。

(2)

新经济政策的粮食税制度规定,调动了农民的生产积极性,巩固了工农联盟。

(3)

斯大林模式下的农业集体化,基本适应了当时生产力发展水平,但是过度牺牲农民利益以支援重工业发展,导致农民的生产积极性下降,农业生产总值下滑。

1

.

(

命题点:新经济政策的影响

)

据历史记载,

1921

~

1923

年,苏俄

(

联

)

多数电影院恢复放映,单是莫斯科一地,电影院的数量就从

10

家增加到

50

家,看电影成为市民的重要娱乐活动之一。这表明当时苏俄

(

联

) (

)

A

.计划经济取代了新经济政策

B

.经济和社会重新焕发了活力

C

.基本实现了社会主义工业化

D

.社会主义改革取得了一定的成效

B

解析

据材料

“

看电影成为市民的重要娱乐活动之一

”

,反映出当时苏俄

(

联

)

在经历战时共产主义政策后,经济和社会重新焕发了活力,故选

B

项;苏俄

(

联

)

实行计划经济是在

1924

年以后,不符合题干时间,排除

A

项;

C

项是

1937

年苏联

“

二五

”

计划完成后,排除

C

项;苏联社会主义改革出现在二战以后,不符合题干时间,排除

D

项。

2

.

(

命题点:农业集体化的影响

)

1933

年,苏联政府规定农民按照谷物播种面积向国家义务交售粮食;

1940

年起,进一步规定粮食交售按照集体农庄的耕地面积计算数量,按国家规定的价格付款。这一制度

(

)

A

.保证了国家掌握粮源和积累资金

B

.延缓了苏联的工业化进程

C

.有效缓解了粮食市场的产需矛盾

D

.推动了农业的扩大再生产

A

解析

1940

年以前,农产品的义务交售定额是按谷物播种面积计征的,这种方法不利于刺激农庄扩大播种面积,所以有了

1940

年规定的变化,扩大了种植面积,交售粮食,保证粮源,积累了工业化建设的资金,故选

A

项;这一制度促进了苏联的工业化进程,排除

B

项;随着义务交售和实物报酬制所占农产品比重的不断提高,农产品所剩无几,排除

C

项;苏联片面发展重工业,从农民身上拿走的太多,农民的生产积极性不高,不会推动农业的扩大再生产,排除

D

项。