- 296.00 KB

- 2021-05-12 发布

2020届 一轮复习 人教版 人体的内环境与稳态 作业

一、选择题(共8小题,每小题6分,共48分)

1.(2019·毕节模拟)如图中甲、乙、丙、丁表示人体体液的各种成分及其相互关系,有关叙述正确的是 ( )

A.人体内含量最多的是乙,O2浓度最高的是乙

B.营养不良时,甲的蛋白质含量会增多,乙的含量会减少

C.毛细血管壁细胞生活的内环境为甲和乙

D.淋巴细胞只分布在丁中

【解析】选C。依图中各组分之间的关系可判断出甲、乙、丙、丁分别是血浆、组织液、细胞内液和淋巴。人体内含量最多的是细胞内液(丙),约占体液的2/3;O2通过血液运输至组织液进而被组织细胞所利用,因此甲处O2的浓度最高。营养不良时,血浆中蛋白质含量减少,组织液将增多。毛细血管壁内侧为血浆,外侧为组织液,因此毛细血管壁细胞生活的内环境为血浆和组织液。淋巴细胞分布在血浆和淋巴中。

2.内环境稳态是维持机体正常生命活动的必要条件,下列叙述错误的

是 ( )

A.人体内环境的成分有葡萄糖、激素、抗体等

B.血浆中的蛋白质含量减少可能会导致组织水肿

C.内环境中可发生ATP的水解为细胞供能

D.内环境稳态遭到破坏将会引起细胞代谢的紊乱

【解析】选C。葡萄糖可由消化系统吸收进入内环境,激素、抗体可由细胞合成分泌到内环境,A项正确。血浆蛋白减少,血浆渗透压下降,水分会进入组织液,导致组织水肿,B项正确。ATP的水解只能发生在细胞内,不可能发生在内环境中,C项错误。内环境的稳定对于维持酶活性、细胞的物质供应非常重要,如果遭到破坏势必会导致细胞代谢紊乱,D项正确。

【知识总结】内环境成分和非内环境成分的区分

成分

举例

内环境

可以存

在的物

质

营养成分

氧气、水、无机盐、葡萄糖、甘油、脂肪酸等

调节成分

激素、维生素、抗体、神经递质等

代谢废物

二氧化碳、尿素等

内环

境不

应存

在的

物质

只存在于细胞内的物质

血红蛋白及与细胞呼吸、复制、转录、翻译有关的酶等

由细胞内合成后直接分泌到体外

消化酶等

不能被吸收的物质

纤维素等

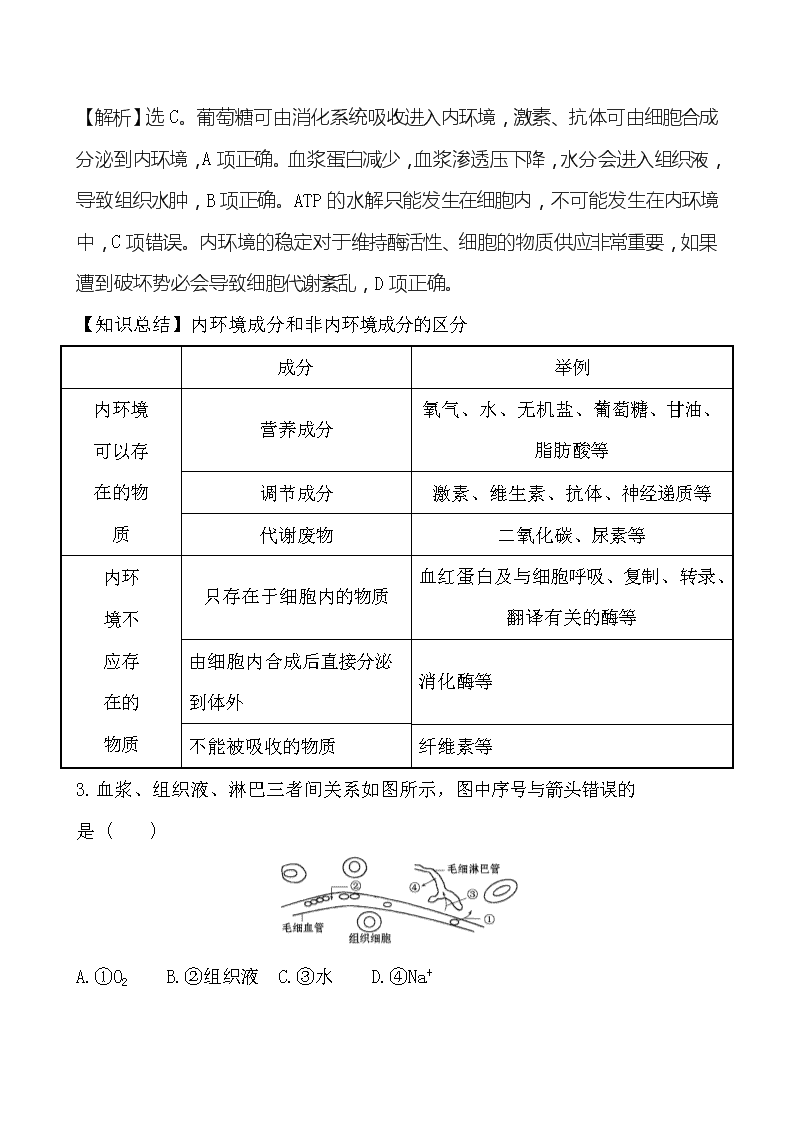

3.血浆、组织液、淋巴三者间关系如图所示,图中序号与箭头错误的

是 ( )

A.①O2 B.②组织液 C.③水 D.④Na+

【解析】选D。从题图可知,①可从血浆渗出形成组织液,O2可以从毛细血管的血浆中进入组织液;②是组织液回渗形成血浆;③是从组织液渗入毛细淋巴管形成淋巴;④淋巴不能转化为组织液,所以毛细淋巴管中的Na+不能进入组织液。

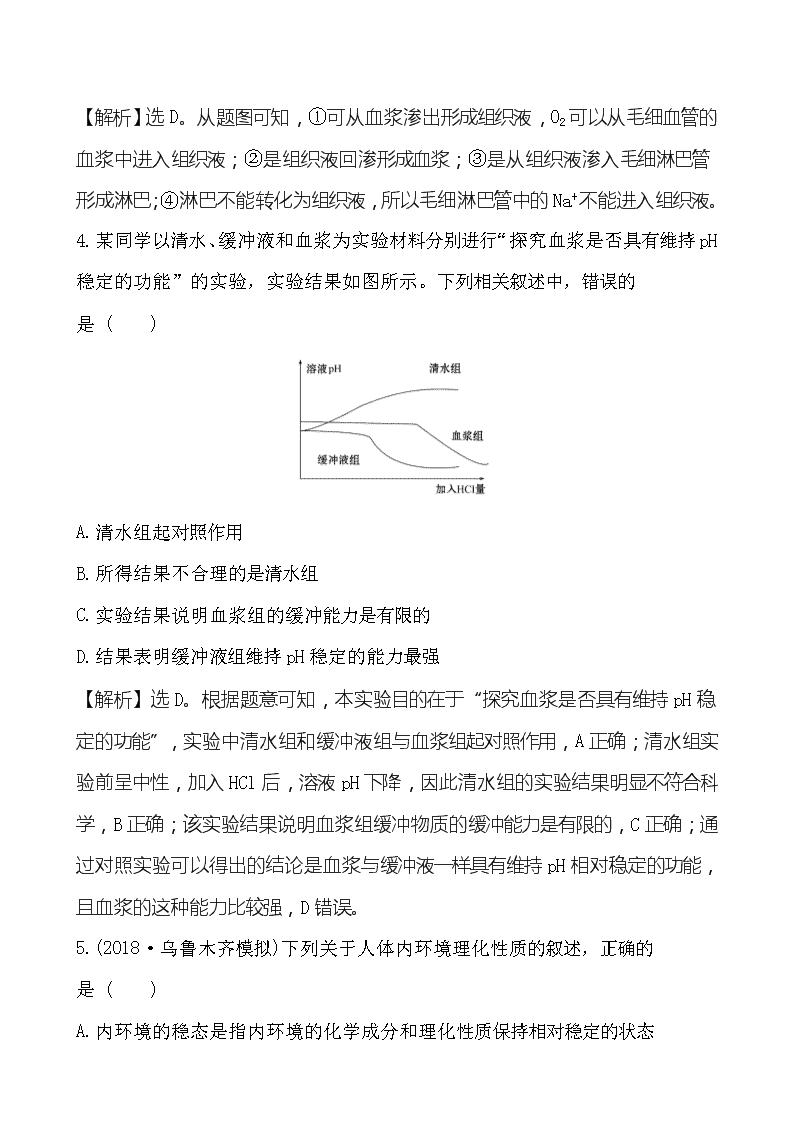

4.某同学以清水、缓冲液和血浆为实验材料分别进行“探究血浆是否具有维持pH稳定的功能”的实验,实验结果如图所示。下列相关叙述中,错误的

是 ( )

A.清水组起对照作用

B.所得结果不合理的是清水组

C.实验结果说明血浆组的缓冲能力是有限的

D.结果表明缓冲液组维持pH稳定的能力最强

【解析】选D。根据题意可知,本实验目的在于“探究血浆是否具有维持pH稳定的功能”,实验中清水组和缓冲液组与血浆组起对照作用,A正确;清水组实验前呈中性,加入HCl后,溶液pH下降,因此清水组的实验结果明显不符合科学,B正确;该实验结果说明血浆组缓冲物质的缓冲能力是有限的,C正确;通过对照实验可以得出的结论是血浆与缓冲液一样具有维持pH相对稳定的功能,且血浆的这种能力比较强,D错误。

5.(2018·乌鲁木齐模拟)下列关于人体内环境理化性质的叙述,正确的

是 ( )

A.内环境的稳态是指内环境的化学成分和理化性质保持相对稳定的状态

B.血浆中蛋白质含量比组织液多,所以血浆渗透压高于组织液渗透压

C.人在冬泳过程中,体内的产热速率始终大于散热速率

D.高原地区缺氧,人体内产生的CO2增多,所以内环境pH会下降

【解析】选A。内环境稳态的实质是内环境的化学成分和理化性质保持相对稳定,A正确;血浆和组织液的渗透压基本相等,B错误;人在冬泳过程中,体温维持稳定时,产热速率与散热速率基本相等,C错误;高原地区缺氧,人体无氧呼吸产生的乳酸增多,不是二氧化碳增多,D错误。

【延伸探究】

(1)C项,人在冬泳过程中,体内的产热速率和散热速率如何变化?

提示:冬泳时,由于外界温度低,机体散热速率加快,为维持机体体温稳定,机体通过增强肌肉伸缩和细胞新陈代谢,进而增加机体产热量,产热速率加快。

(2)D项,人从平原地区进入高原地区一段时间后,红细胞数目会发生怎样的变化?

提示:高原地区缺氧,为满足机体对氧气的需求,通过增加红细胞数目加强对氧气的运输。

6.(2019·重庆模拟)如图为“细胞直接与内环境进行物质交换”的图解,其中②④⑤为细胞外液,下列相关叙述错误的是 ( )

A.⑤中可存在抗体、纤维蛋白原、非蛋白氮、CO2、无机盐等物质

B.若某人长期营养不良,血浆中蛋白质含量降低,会使图中②液体增加

C.②中的各种物质,大部分能够被毛细血管的动脉端重新吸收,进入⑤

D.④经过淋巴循环由左右锁骨下静脉汇入⑤中,进入心脏,参与全身的血液循环

【解析】选C。⑤是血浆,可存在抗体、纤维蛋白原、非蛋白氮、CO2、无机盐等物质,A正确;若某人长期营养不良,血浆中蛋白质含量降低,导致血浆渗透压降低,进而导致②组织液增多,B正确;②中的各种物质,大部分能够被毛细血管的静脉端重新吸收,进入⑤血浆,C错误;④淋巴经过淋巴循环由左右锁骨下静脉汇入⑤血浆中,进入心脏,参与全身的血液循环,D正确。

7.下列血浆中的各种物质在血液流经某器官后,浓度不一定下降的是 ( )

A.O2,流经大脑

B.尿素,流经肾脏

C.葡萄糖,流经肝脏

D.促甲状腺激素,流经甲状腺

【解析】选C。大脑消耗O2,其浓度一定下降,不选A。肾脏排泄尿素等代谢废物,其浓度一定下降,不选B。血液流经肝脏时葡萄糖的变化:①若在饮食不久,血糖偏高,需要合成糖原储存起来,这时血液流经肝脏后葡萄糖浓度下降;②若在饥饿状态下,血糖偏低,这时肝糖原分解,释放葡萄糖,血液流经肝脏后,葡萄糖浓度上升,故选C。甲状腺细胞有促甲状腺激素的受体,两者发生作用后,促甲状腺激素灭活分解,其浓度一定下降,不选D。

8.乳酸酸中毒是糖尿病的并发症之一,医生根据患者的病情为病人补充碱制剂或者胰岛素,以降低血液中乳酸的含量及提高血液的pH。下列叙述错误的是 ( )

A.补充碱制剂是为了中和乳酸的酸性

B.乳酸是细胞质基质中产生的,通过细胞膜进入内环境

C.胰岛素可以促进乳酸在内环境中的氧化分解

D.乳酸酸中毒说明了机体对内环境的调节能力是有限的

【解析】选C。根据题意,补充碱制剂,利用了酸碱中和的原理,A 正确;丙酮酸在人体细胞的细胞质基质中分解产生乳酸,B正确;内环境中不可能发生有机物的氧化分解过程,C错误;人体正常产生的乳酸会被内环境中的缓冲物质中和,但如果乳酸产生过多,就会超过缓冲物质的调节能力,D正确。

二、非选择题(共22分)

9.(2019·重庆模拟)如图为人体内环境示意图。据图回答问题:

(1)图中毛细血管壁细胞直接生活的内环境有_________(写数字)。

(2)维持人体内环境稳态的主要调节机制是_____________。

(3)在饥饿初期,胰岛中⑤处的_________(激素)浓度大于①处(血液的流动方向如图中箭头所示)。

(4)正常人肌肉在剧烈运动时产生的乳酸进入血液,血浆要依靠_______等无机盐离子的调节,使血浆的pH维持在7.35~7.45。

(5)⑤中主要运输的信息分子是_________。

【解析】依题意并从题图中提取信息,明辨相关结构,依据体液的组成成分和相互关系准确定位图中数字蕴含的生物学信息。箭头表示血液流动的方向,

①为毛细血管的动脉端;②为细胞内液;③为淋巴;④为组织液;⑤为血浆。

(1)依题意和分析图示可知:图中毛细血管壁细胞直接生活的内环境有④组织液和⑤血浆。(2)维持人体内环境稳态的主要调节机制是神经—体液—

免疫调节网络 。(3)箭头表示血液流动的方向,①表示毛细血管的动脉端。在饥饿初期,因血糖浓度降低,导致胰岛A细胞分泌胰高血糖素增加,所以⑤处的胰高血糖素浓度大于①处。(4)血浆中存在着酸碱缓冲物质,如HC可以和乳酸反应最终生成CO2和H2O。(5)⑤血浆中主要运输的信息分子是激素。

答案:(1)④⑤

(2)神经—体液—免疫调节网络

(3)胰高血糖素 (4)HC (5)激素

1.(5分)下列对内环境中的成分,以及它们的生理功能的叙述错误的

是 ( )

A.Na+,与神经元动作电位的产生有关

B.Fe2+,构成血红蛋白(参与氧气的运输)

C.I-被甲状腺细胞吸收合成甲状腺激素

D.P,合成ATP、核糖、脱氧核糖的原料

【解析】选D。神经元受刺激后,受刺激部位Na+通道打开,Na+内流,使静息电位转化为动作电位,A项正确。Fe2+是构成血红蛋白的重要物质,B项正确。I-是合成甲状腺激素的重要原料,缺少会出现地方性甲状腺肿,C正确。ATP含有P,但核糖、脱氧核糖是糖类,只含有C、H、O,D项错误。

2.(5分)如图代表肌细胞与内环境的物质交换关系。X、Y、Z表示三种细胞外液,下列叙述错误的是 ( )

A.若饮食过咸,则Y中渗透压会升高

B.X中的大分子物质可通过Z进入Y

C.肌细胞的代谢产物可能导致X的pH降低

D.X、Y、Z理化性质的稳定只依赖于神经调节

【解析】选D。图中X是组织液,Y是血浆,Z是淋巴。若饮食过咸,则血浆中渗透压会升高,A正确;组织液中的大分子物质可通过淋巴进入血浆,B正确;肌细胞的无氧呼吸产物乳酸可导致组织液的pH略有降低,C正确;内环境稳态的调节主要依赖于神经—体液—免疫调节网络,故D不正确。

【方法技巧】巧用单、双向箭头判断内环境物质交换示意图

(1)分析:

(2)结论:甲是细胞内液,乙是组织液,丙是血浆,丁是淋巴。

3.(10分)(2019·石家庄模拟)如图表示人体细胞与外界环境之间进行物质交换的过程,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V表示直接参与的几种系统或器官,①②③④⑤表示相关物质,甲、乙、丙表示三种液体,A、B表示相关过程。请据图回答: 世

(1)图中三种液体共同组成了人体细胞生活的_____________,图中的Ⅳ是指_______系统,若A过程受阻,会引起_______(症状)。

(2)③中的_______(物质)对Ⅲ的活动有调节作用,最终能使乙的pH稳定在一定范围内。

(3)若图中的细胞为肝细胞,则其生活的具体内环境是_______(填“甲”“乙”或“丙”),大多数物质②从组织液最终进入肝细胞并被利用至少需要穿过_______层磷脂分子层。

(4)人体的内环境与外环境之间有着相对严密的边界,比如皮肤、黏膜,其意义在于________________________。

【解析】(1)图中甲表示淋巴、乙表示血浆、丙表示组织液,三种细胞外液共同组成了人体细胞生活的内环境。据图可知,图中的Ⅳ可以将细胞产生的代谢废物排出体外,且有B(重吸收)过程,所以Ⅳ是指泌尿系统;A表示淋巴回流过程,若A过程受阻,会引起组织水肿。(2)③表示由呼吸系统(Ⅲ)排出代谢废物CO2和水蒸气等,其中的CO2对呼吸系统(Ⅲ)的活动有调节作用,最终能使乙的pH稳定在一定范围内。(3)若图中的细胞为肝细胞,则其生活的具体内环境是丙(组织液)。物质②表示O2,大多数物质②从组织液最终进入肝细胞并被利用,要依次穿过以下结构:1层肝细胞膜和2层线粒体膜共3层生物膜,因此至少需要穿过6层磷脂分子层。(4)外环境与内环境之间由皮肤、黏膜等隔开,可以有效防止外环境中有毒、有害的物质进入内环境。

答案:(1)内环境 泌尿 组织水肿

(2)CO2 (3)丙 6

(4)防止外环境中有毒、有害的物质进入内环境

4.(10分)如图为人体体液分布及物质交换示意图,请据图回答下面的问题。

(1)图中D表示的体液成分是_______,判断依据是____ ____。

(2)O2不从组织细胞进入B的原因是 ____。

(3)某人一次食用大量碱性食品,但血液pH并未大幅度上升,原因是____。

(4)图中b表示小肠吸收C6H12O6的过程,呼吸作用为这一过程的正常进行提供_______,核糖体上合成的物质为这一过程提供_______。

(5)图中d过程称为_______,完成此过程的细胞中含有较多的_______(填细胞器)。

【解析】(1)B中的物质单向进入D,D中的物质单向进入A,由此判断D为淋巴,A为血浆,B为组织液。(2)组织细胞内的O2浓度低于组织液,所以O2不会从组织细胞进入组织液。(3)碱性食品与血液中的缓冲物质发生中和反应。(4)小肠吸收葡萄糖是主动运输的过程,需要载体蛋白和能量。(5)图中d过程为重吸收,涉及主动运输过程,需要线粒体提供能量。

答案:(1)淋巴 组织液(B)中的物质单向进入D,D中的物质单向进入血浆(A)

(2)组织细胞内的O2浓度低于组织液

(3)碱性食品与血液中的缓冲物质发生中和反应

(4)能量 载体蛋白 (5)重吸收 线粒体

关闭Word文档返回原板块