- 1.08 MB

- 2021-05-12 发布

专题二 古代中国经济的基本结构与特点

体系构建

线索提炼

线索一 古代农业

中国古代农业耕作方式经历了由刀耕火种向铁犁牛耕的演变。秦汉时期,基本形成了以铁犁牛耕为主要耕作方式、以精耕细作为特点的封建小农经济模式。

线索二 古代手工业

中国古代手工业经营主要有官营、民营和家庭手工业三种形态;三个领域(冶金、制瓷、纺织)成就突出,以丝绸、瓷器为代表的手工业产品远销海外。

线索三 古代商业

春秋战国、秦汉、隋唐、宋元至明清时期,中国古代商品经济在城市经济、货币源流、对外贸易等层面上都有不同程度的发展,但重农抑商政策阻碍了古代商业的发展。

线索四 古代经济政策

经济政策与经济思想是影响社会经济发展的重要因素。古代封建土地私有制一直占据主导地位;战国时期商鞅首倡的重农抑商政策,历朝历代一直沿用;明清时期推行“闭关锁国”政策,使中国逐渐落伍于世界潮流。

题组一 古代农业

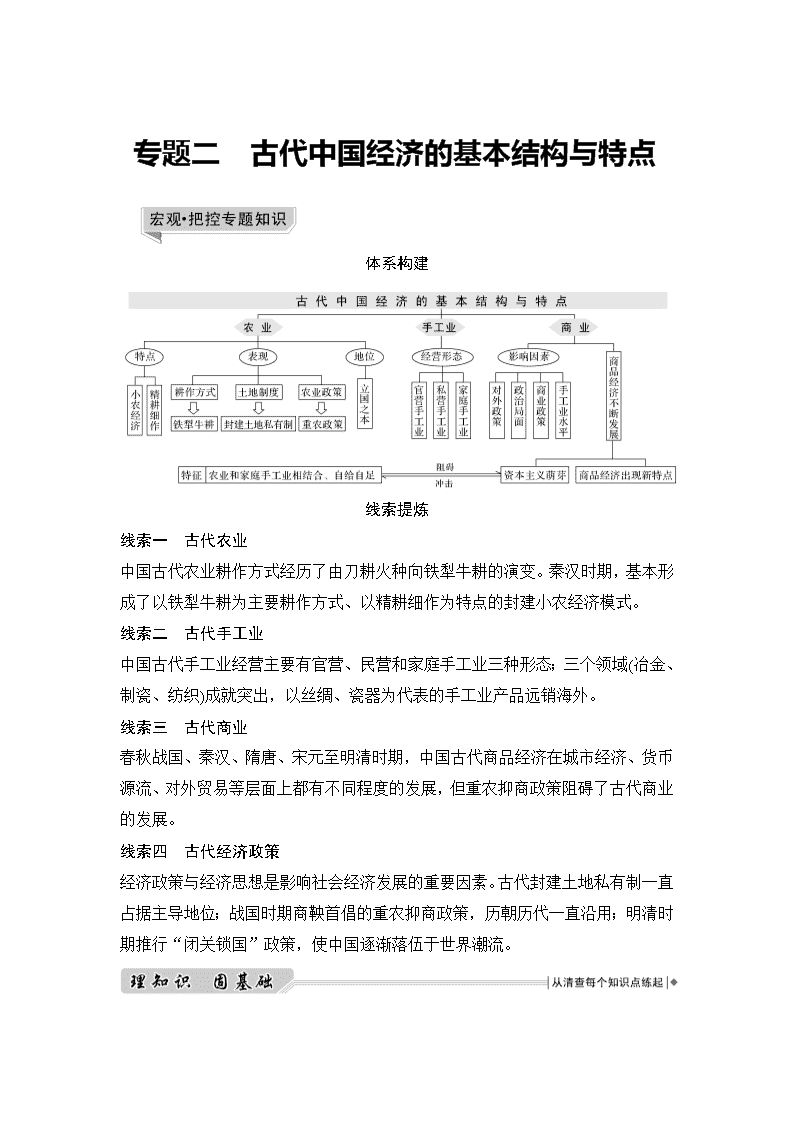

1.(题点:汉代农业生产的特征)下图为陕北出土汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时( )

A.农户生活的悠闲富足状态 B.农业生产的精耕细作情况

C.边疆畜牧业迅速发展情形 D.大地主田庄上的生产状况

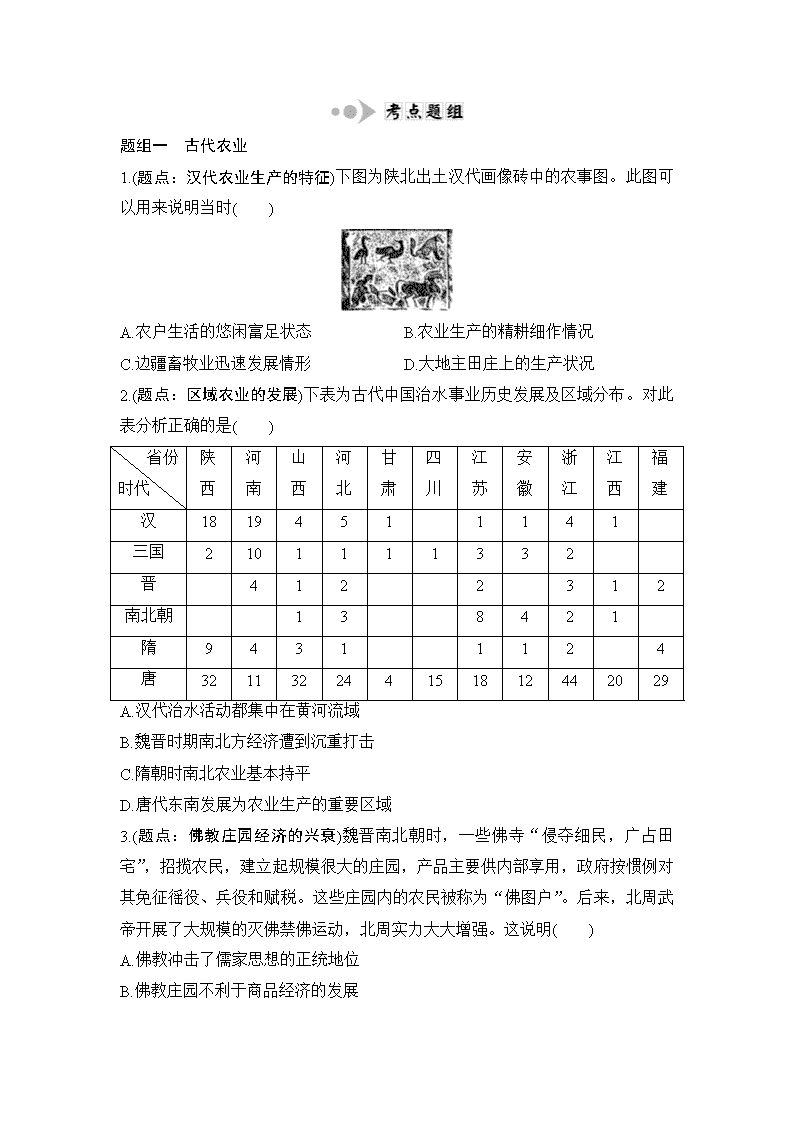

2.(题点:区域农业的发展)下表为古代中国治水事业历史发展及区域分布。对此表分析正确的是( )

省份

时代

陕西

河南

山西

河北

甘肃

四川

江苏

安徽

浙江

江西

福建

汉

18

19

4

5

1

1

1

4

1

三国

2

10

1

1

1

1

3

3

2

晋

4

1

2

2

3

1

2

南北朝

1

3

8

4

2

1

隋

9

4

3

1

1

1

2

4

唐

32

11

32

24

4

15

18

12

44

20

29

A.汉代治水活动都集中在黄河流域

B.魏晋时期南北方经济遭到沉重打击

C.隋朝时南北农业基本持平

D.唐代东南发展为农业生产的重要区域

3.(题点:佛教庄园经济的兴衰)魏晋南北朝时,一些佛寺“侵夺细民,广占田宅”,招揽农民,建立起规模很大的庄园,产品主要供内部享用,政府按惯例对其免征徭役、兵役和赋税。这些庄园内的农民被称为“佛图户”。后来,北周武帝开展了大规模的灭佛禁佛运动,北周实力大大增强。这说明( )

A.佛教冲击了儒家思想的正统地位

B.佛教庄园不利于商品经济的发展

C.佛寺庄园的存在影响国家财政收入

D.佛教势力的膨胀威胁到中央集权

4.(题点:租佃关系的发展)明代江南地区的一些土地所有者,不再满足于把土地出租,而是雇工经营全部或部分土地,他们亲自管理生产,非常注意作物配置和生产过程的合理化。由此可见明代江南地区( )

A.新的经济因素滋生 B.农业经营方式发生变化

C.放弃传统经济模式 D.农村经济结构发生剧变

5.(题点:农耕经济的影响)许倬云在《历史大脉络》中谈到“中国人以为繁荣安定的景观是田畴相接,庄稼丰茂;中国的诗歌中,最常见的是田园,很少有欧洲的牧野和山林。”这体现出( )

A.地理环境决定人的思想观念 B.道家思想在中国根深蒂固

C.生产方式对思想观念的影响 D.中西价值取向的显著差异

6.(题点:小农经济对民众参政意识的影响)“常态的情况下,他们(中国古代农民)是政治的莫名其妙的观众和国家权力的俯首帖耳的受众,表现出的是低调的集体意识和政治意识。”古代中国农民对政治“低调”的主要原因是( )

A.深受儒家思想文化影响 B.统治阶级严酷统治镇压的结果

C.小农自然经济的影响 D.佛教、道教长期熏染的结果

题组二 古代的手工业

7.(题点:秦汉时期手工业的发展)史载:“(秦汉时期)齐带山海,膏壤千里,宜桑麻,人民多文彩布帛鱼盐。”鲁地是“地狭民众,颇有桑麻之业。”“齐、鲁千亩桑麻。”这表明当时齐鲁地区( )

A.具有发展海洋贸易的有利条件

B.具备手工纺织业发展的客观条件

C.政府鼓励种植桑麻等经济作物

D.铁器牛耕推动了当地的农业生产

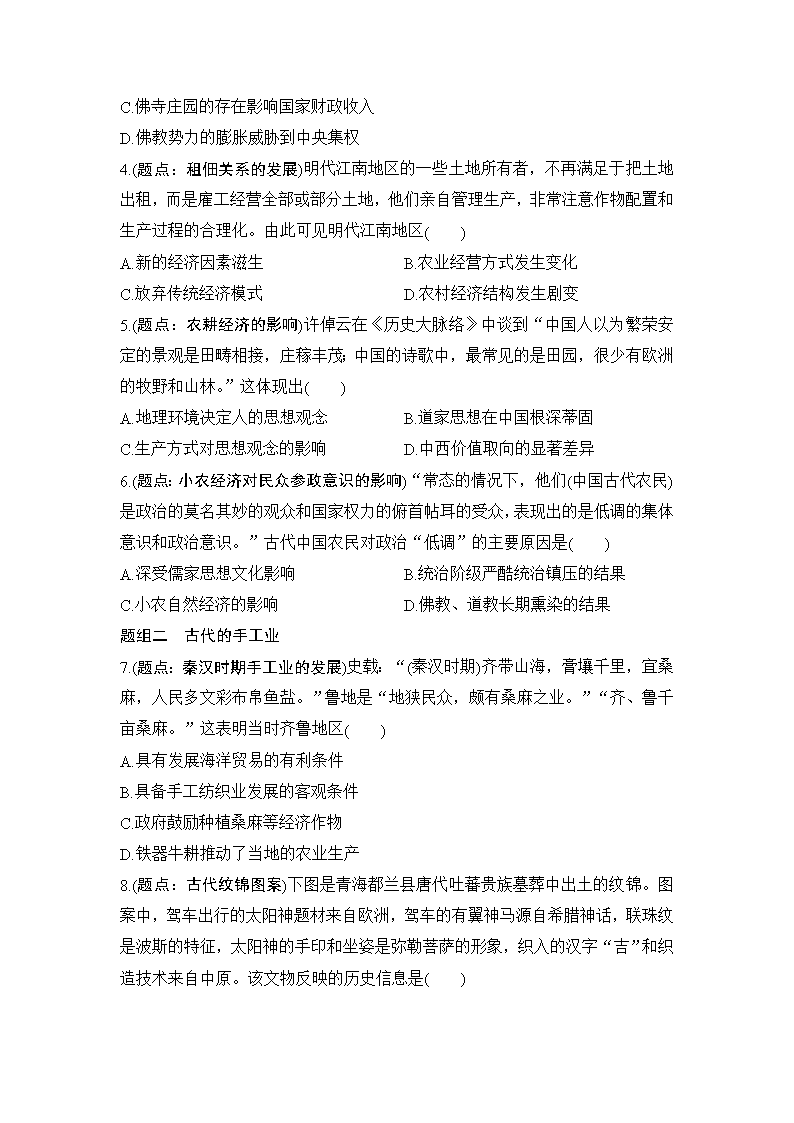

8.(题点:古代纹锦图案)下图是青海都兰县唐代吐蕃贵族墓葬中出土的纹锦。图案中,驾车出行的太阳神题材来自欧洲,驾车的有翼神马源自希腊神话,联珠纹是波斯的特征,太阳神的手印和坐姿是弥勒菩萨的形象,织入的汉字“吉”和织造技术来自中原。该文物反映的历史信息是( )

A.青海是当时欧亚经济文化中心 B.中国丝织技术已传往世界各地

C.丝绸之路促进了中外文化交流 D.欧亚各地区宗教文化不断融合

9.(题点:手工业的区域化生产)明代浙江杭州百货所聚,湖州的丝,嘉兴的绢,绍兴的茶酒,处州的瓷器,温州的漆器,金华的火腿等,“皆以地得名”。对此现象合理的解释是( )

A.专业性的生产区域较为普遍 B.区域间长途贸易发展艰难

C.区域贸易重视地方保护主义 D.手工业区域分布相对平衡

题组三 古代的商业

10.(题点:商业发展与对外贸易)古丝绸之路是一条文化之路、商贸之路、友谊之路。在中国西北地区的丝绸之路上发现大量古代的遗迹、遗物。下列遗物中,可能出现在汉代的是( )

A.葛布、曲辕犁 B.玉米种子、水排

C.绒类织物、罗马金币 D.丝绸、定窑孩儿枕

11.(题点:商业经济的特点)陆游在摄四川自贡荣州州事时,曾用“卖蔬市近还家早,煮井人忙下麦迟”来描述当地居民的生活。该诗句反映出当地( )

A.居民市场意识较强 B.经济封闭性被打破

C.农业主体地位动摇 D.区域性贸易的发展

12.(题点:商业发展对伦理观念的影响)明清时期,江南地区拜财神的习俗浓厚,浙江拜范蠡为财神,安徽徽州拜管仲为财神,江西拜关公为财神。这些,朝廷不但认可,还给予支持。这反映出( )

A.朝廷不反对宗教信仰 B.江南经济社会影响力上升

C.朝廷藉此强化忠君思想 D.商人的社会地位得到提高

题组四 古代的经济政策与资本主义萌芽

13.(题点:重农抑商政策的演变)汉代对大商贾重征商税,不许社会有大富之现象;唐初不收一切商业赋税,为前代所未有。这一变化反映出( )

A.汉代节制资本,有均富思想 B.唐朝商人政治地位有所改善

C.汉代开始实行重农抑商政策 D.抑商政策在汉唐有不同表现

14.(题点:古代经济政策的影响)侯建新在《社会转型时期的西欧和中国》中指出:“他们(徽商)一方面耗费巨额利润来促使自己缙绅化,另一方面又将大量财富抛向非生产领域,诸如购置族田、建祠、修家谱,以及提倡程朱理学等……这样的商品经济,实质上只能补充和强化自然经济。”该材料意在反映明清时期( )

A.商人政治地位空前提高 B.重农抑商政策发生逆转

C.社会转型根本动力缺乏 D.封建伦理道德得到强化

[知识清单]

清单一 古代农业的发展与繁荣

1.耕作方式:春秋战国出现铁犁牛耕;汉代耦犁和一牛挽犁法;隋唐出现曲辕犁。

2.基本特征:精耕细作

(1)生产工具:铁农具;翻车、筒车、耧车。

(2)生产技术:牛耕,都江堰、白渠,耕耙耱技术。

(3)耕作方法:垄作法、代田法。

3.基本模式:小农经济

(1)历程:形成于春秋战国时期,贯穿整个封建社会。

(2)特点:以家庭为生产和生活单位;农业和家庭手工业相结合;男耕女织;自给自足。

(3)影响:封建统治的经济基础,中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。

4.土地制度的演变

(1)原始社会:氏族公社公有制。

(2)夏商周:以井田制为主要形式的土地国有制。

(3)封建社会:战国时期确立封建土地私有制,均田制是北魏至唐朝前期推行的土地国有制。

1.木石农具、刀耕火种,撂荒耕作制是原始农业的生产特点。

2.铁犁牛耕的出现,推动了井田制的瓦解和封建土地私有制的确立。

3.小农经济是国家赋税和徭役的主要承担者。

4.小农经济是中央集权确立和稳固的基础,中央集权为小农经济长期存在提供了政治保障。

清单二 古代手工业的辉煌

1.西周:官营,青铜铸造;春秋战国时期出现三种形态并存。

2.汉代:开始用煤炭冶铁;获“丝国”称号;东汉烧制出成熟的青瓷。

3.魏晋南北朝:出现灌钢法,北方烧制白瓷。

4.隋唐:制瓷业形成独立部门,形成“南青北白”两大系统。

5.宋元:制瓷业兴盛,出现五大名窑,黄道婆改进棉纺技术。

6.明代中叶:民营手工业超过官营手工业,占据主导地位;出现了资本主义萌芽。

7.清代:出现了粉彩和珐琅彩。

1.中国古代手工业始终作为农业经济的附属存在。

2.中国古代手工业技术传承具有保守性、封闭性。

3.北宋以前,纺织业以丝麻织业为主,明朝后期,棉布逐渐成为人们的主要衣料。

4.从工业经营的方式来说,手工业发展的一般趋势,是由家庭手工业到作坊工业,再到工场手工业。

清单三 古代商业的发展与突破

1.先秦:“商人”出现;官府控制;私商的发展;市场的形成。

2.秦汉:推行“重农抑商”政策;开通丝绸之路。

3.隋唐:市坊分开的城市布局;“柜坊”“飞钱”的出现;市舶使专管外贸。

4.宋元:使用“交子”;市坊界限被打破;夜市与早市兴盛;海外贸易发达。

5.明清:江南工商业市镇的涌现;商帮的活跃与兴盛;对外贸易渐趋萎缩。

1.古代商业作为自然经济的补充而存在。

2.古代商品市场由城市市场和乡村集市组成。

3.古代海外贸易分为朝贡贸易和市舶贸易两种。

4.宋代经济已含有近代商业的很多因素,商税收入成为政府的重要财源。

清单四 中国古代的经济政策与资本主义萌芽

1.“重农抑商”政策

(1)历程:秦国商鞅首倡,历代沿用。

(2)内容:农本商末、限制商人、官营政策等。

(3)意义:促进了小农经济的发展,巩固了封建统治,但阻碍了商品经济

的发展和中国社会的转型。

2.“海禁”“闭关锁国”政策

(1)禁止民间私人对外贸易,只准官方贸易。

(2)清朝还严格限制外商来华贸易,特许广州“十三行”管理对外贸易。

3.资本主义萌芽

(1)条件:社会生产力和商品经济发展。

(2)特点:雇佣与被雇佣的关系;少数地区和行业;发展缓慢,水平低。

(3)地位:中国封建社会内部出现的新事物,代表了中国社会的发展水平。

1.经济政策与经济思想是影响社会经济发展的重要因素。

2.战国时期商鞅首倡重农抑商,推动了农业文明。

3.明清时期对外封闭,资本主义萌芽发展缓慢,中国一直在传统社会徘徊。

4.明清时期虽产生资本主义萌芽,但始终没有进入工场手工业时代。

考点题组答案

1.B [画像砖上的内容显示了耕作的场景,无法说明其悠闲富足,故A项错误;耕作的场景是古代农业的精耕细作的重要表现,故B项正确;画里虽有禽类,不能说明是边疆地区,故C项错误;单一的耕作形式不能判断是否与大地主田庄有关,故D项错误。]

2.D [根据题目表格可知唐代江苏、安徽、浙江、江西、福建相比于其他朝代治水事业出现了大发展,故选D项。汉代的治水事业大部分集中在黄河流域,“都”错误,故A项错误;据图表,从三国到晋、南北朝,南方的治水事业明显多于北方,故B项错误;据图表中隋朝治水事业出现北方多于南方的现象,故C项错误。]

3.C [材料信息根本就没有提到对儒家思想的正统地位的冲击,故A项错误,材料信息不能说明佛教庄园不利于商品经济的发展,故B项错误;材料信息说明佛寺庄园的存在影响国家财政收入,故C项正确;材料信息未涉及佛教势力的膨胀威胁到中央集权,故D项错误。]

4.B [据题干可知,经营方式是所有者和经营者相互关系的表现形式,原来是一种租佃式,现在是雇佣式的经营方式,故选B项。新经济因素指资本主义萌芽,特指手工工场的生产,故A项错误;根据材料,采取雇佣经营的仅是“

一些土地所有者”,故C项错误;一些土地所有者,代表的仅是一小部分群体,说明存在这种现象,而非剧变,故D项错误。]

5.C [“地理环境决定人的思想观念”,这是典型的地理环境决定论,故A项错误;占据主导地位的是儒家思想而非道家思想,故B项错误;自东汉以来,庄园制经济兴盛,根据经济基础决定上层建设理论,生产方式对思想观念必然有着重大影响,故C项正确;材料未体现中西价值观的差异,故D项错误。]

6.C [材料说明中国古代农民对政治不关心,对国家政权也是俯首帖耳,说明受儒家思想影响不大,故A项错误;材料强调的是在常态的情况下,如陈胜、吴广起义就属于非常态,统治阶级残酷统治镇压的结果,故B项错误;中国古代农民对政治“低调”的主要原因跟小农经济的自给自足、封闭性有关,故C项正确;佛、道是魏晋南北朝时期的,不能影响整个封建社会的农民,故D项错误。]

7.B [材料反映齐鲁地区广种桑麻,为手工纺织业发展提供客观条件,故选B项。材料可知,齐鲁地区广种桑麻主要受自然地理环境影响,与政府鼓励无关,和铁器牛耕使用无关,故C、D两项错误。]

8.C [材料没有信息表明青海是当时欧亚经济文化中心,事实上也与历史事实不符,故A项错误;新航路开辟前,世界处于相对孤立隔绝的状态,中国人与美洲等地尚缺乏联系,故B项错误;中国丝织品通过丝绸之路传到欧亚许多地区,同时唐代纹锦中的图案也反映出当时中国也在吸收欧亚等国家和地区的文化,故C项正确;材料只是表明当时中国丝织技术中吸收了一些外来的文化和技术,但不能由此推断出欧亚各地区宗教文化不断融合,故D项错误。]

9.A [据材料中“湖州的丝、嘉兴的绢、绍兴的茶酒”等等,能看出地域特色,故A项正确;明代区域间长途贸易的发展较快,故B项错误;材料未体现地方保护主义,故C项错误;材料中的地名均是浙江省,不能说明手工业区域分布相对平衡,故D项错误。]

10.C [曲辕犁出现于隋唐时期,故A项错误;明清时期玉米种子传入中国,故B项错误;汉代纺织业已出现绒类织物,罗马金币经由汉代丝绸之路流入中国,故C项正确;定窑孩儿枕属于北宋定窑的代表瓷器,故D项错误。]

11.A [据题干材料的“卖蔬市近还家早”可知,陆游诗词讲的是南宋时期自贡荣州商品经济蓬勃的发展状况,故选项A正确;材料未体现经济的封闭性,故

B项错误;重农抑商和坚持农业的主体地位是古代中国从秦汉至明清时期始终坚持的国家政策,故C项错误;仅依据“卖菜”和“煮井”无从推断南宋时期的区域性贸易发展状况,故D项错误。]

12.B [江南地区的民间习俗得到了政府认可,反映出随着江南地区经济的发展,其经济社会影响力上升,故B项正确。]

13.D [题干中“汉代对大商贾重征商税,不许社会有大富之现象;唐初不收一切商业赋税,为前代所未有”说明汉代固守抑商政策,唐代则有所松动,故D项正确。]

14.C [材料反映出受重农抑商政策影响,商人将大量财富抛向非生产领域,“实质上只能补充和强化自然经济”,从而使商品经济发展受阻,使得社会转型根本动力缺乏,故C项正确。]

题线1 古代农业耕作方式的演变

【追溯高考1】 (2017·课标全国Ⅲ,26)下表为唐代后期敦煌某地土地占有情况统计表。据此可知,当时该地( )

土地规模(亩)

户数

户数比例

20以下

24

17.3%

20~130

103

74.1%

131~300

10

7.2%

300以上

2

1.4%

小计

139

100%

A.自耕农经济盛行 B.土地集中现象突出

C.均田制破坏严重 D.农业生产效率提高

解析 由表格数据可以看出:土地规模在20~130亩的农户占绝大多数(占比为71.4%),土地特别多和特别少的比例较小,由此可知占有适量土地的自耕农盛行。故A项正确,B项错误。唐朝中期,实行“两税法”后,均田制瓦解,题干为唐朝后期,均田制已经瓦解,C项错误;仅凭拥有不同土地规模的户数及所占比例,无法判断农业生产效率,D项错误。

答案 A

『知识拓展』全面认识汉代的田庄经济

汉代豪强地主占有大量的土地,他们大多采取田庄的形式经营。田庄是一种政治和经济结合的社会基层单位,田庄的内部,是自给自足的自然经济。田庄里,地主和劳动者聚族而居,带着浓厚的封建宗法色彩,劳动者叫“徒附”、“宾客”,农民对地主的人身依附关系加强。田庄还拥有私家武装,称“部曲”、“家兵”,是维护豪强地主统治的武装力量,在一定条件下,又可能转化为武装割据的力量。

【对点训练1】 《水浒传》第2回这样描写史家庄:“前通管道,后靠溪冈。一周遭杨柳绿荫浓,四下里乔松似染。草堂高起,尽按五运山庄,厅馆低轩,直造倚山临水。转屋角牛羊满地,打麦场鹅鸭成群。田园广野,负佣庄客有千人。家眷轩昂,女使儿童难计数。正是:家有余粮鸡犬饱,户多书籍子孙贤。”庄园的情景说明( )

A.自耕农阶层生活富足安康

B.土地兼并导致财富高度集中

C.农村经济呈现出封闭状态

D.农业与养殖业开始密切结合

解析 材料中的信息“田园广野,负佣庄客有千人”等体现了土地兼并导致财富的高度集中,B项正确;材料反映的是地主庄园,A项错误;C项在材料中无从体现;D项错在“开始”。

答案 B

题线2 古代货币的演变历程

【追溯高考2】 (2014·课标全国Ⅱ,26)北宋中期,“蜀民以铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之。其后,富者资稍衰,不能偿所负,争讼数起”。这表明交子( )

A.具有民间交易凭证功能 B.产生于民间的商业纠纷

C.提高了富商的社会地位 D.促进了经济重心的南移

解析 根据题干信息“富民十六户主之”“以便贸易”可知交子可以作为民间贸易凭证,故选A项;交子产生之后由于富者“不能偿所负”才出现商业纠纷,B项错误;题干没有体现富商地位的提高,故C项错误;交子产生于蜀,题干没有体现出交子在全国的流通,也没有涉及经济重心的南移,故D项错误。

答案 A

『知识拓展』古代货币的五次重大演变

1.自然货币向人工货币的演变。商朝以贝作为货币,随着商品交换的发展,海贝已无法满足人们的需求,商朝人们开始用铜仿制海贝,人工货币出现。

2.由杂乱形状向统一形状的演变。秦始皇在全国范围内通行秦国圆形方孔的半两钱,结束了我国古代货币形状各异、重量悬殊的杂乱状态。

3.由地方铸币向中央铸币的演变。汉初郡国自由铸钱,造成货币混乱,富商大贾操纵铸币权,公元前113年,汉武帝把铸币权收归中央,由中央统一铸造五铢钱,从此确定了由中央政府对钱币铸造、发行的统一管理。

4.由文书重量向通宝、元宝的演变。秦汉以来所铸的钱币,通常在钱文中都明确标明钱的重量,如“半两”、“五铢”等等。唐高祖李渊废轻重不一的历代古钱,统一铸造“开元通宝”钱。此后我国铜钱不再用钱文标重量。

5.金属货币向纸币“交子”的演变。北宋时,商品交换发达,货币流通额增加,铸钱的铜料紧缺,政府为弥补铜钱的不足,大量铸造铁钱,铁钱如此笨重不便,北宋创印的纸币“交子”就在四川地区应运而生。

【对点训练2】 (2017·湖北重点高中联考)货币称为“钞票”,源于宋代的“钞引”制度,说的就是商人向官府缴纳一定数量的钱物后换取的经营凭证,主要出现在暴利性的行业,如“盐引”“茶引”等,拿凭证到指定地点支取货物,再到指定地点销售。宋代“钞引”的出现表明( )

A.商业经济发展有制度性进步

B.民间商人开始控制重要产业

C.商业活动打破了政府的限制

D.在商品贸易中开始使用纸币

解析 材料中“钞引制度,说的就是商人……的经营凭证,主要出现在暴利性的行业”反映了商品经济在宋代的发展取得了制度上的重大进展,故A项正确;材料中只是说明了商人取得了暴利行业的经营凭证,并不是说明了控制重要产业,故B项错误;材料中没有涉及商业活动限制的打破,故C项错误;材料中主要阐述了“钞票”起源于宋代的“钞引”制度,并没有涉及在商品贸易中开始使用纸币,故D项错误。

答案 A

题线3 古代经济重心的南移

【追溯高考3】 (2017·课标全国Ⅱ,26)北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运

B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升

D.南方经济水平已超越北方

解析 南方人喝茶习俗在北方从“被嘲笑”到“‘道俗’皆饮”,体现了南方饮茶文化对北方的影响,这说明南方经济文化影响力在逐渐上升,C项正确;材料中无法体现唐朝中期南茶才开始北运,A项错误;南北方饮食习惯相差很大,只是某些方面相互交融,B项错误;南方经济超越北方是在南宋,经济重心南移完成,D项错误。

答案 C

『知识拓展』古代经济重心南移的深远影响

(1)对城市交通贸易的影响。经济重心的南移,推动了南方沿海沿江城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大的改善,促进了海上贸易的发展;经济重心南移完成后的元明清时期,南方工商业城市增多,商品经济发达,一直影响至今。

(2)对人口分布的影响。北方人口的南迁一定程度上促进了经济重心的南移,而经济重心的南移又反过来吸引了北方人口的南迁。

(3)对人才教育的影响。经济重心的南移,也促进了南方地区文化教育事业的发展。

(4)对生态环境的影响。经济重心南移,导致南方某些地区过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展。

【对点训练3】 (2017·河北石家庄期末)下图为中国古代人口变化图。从中可以反映出( )

①总人口呈增长趋势 ②区域人口比例呈现“南增北减”趋势 ③经济重心南移完成 ④北方战乱,南方安定

A.①② B.①③ C.①④ D.③④

解析 从图表中可以看出,中国古代的人口增长,从公元前后到公元11世纪末,人口是呈现不断上涨的趋势,故①正确;根据黄河流域和长江流域在总人口中所占比重的消长变化,我们不难看出,这是一种很明显的“南增北减”趋势,故②正确;古代中国经济重心南移是在南宋时期,最终完成的,这与材料中最后的时间表11世纪末明显不符,故③错误;“北方战乱,南方安定”,这种表述虽然没有错,但我们无法从材料中得到这些信息,故④错误,选择A项符合题意。

答案 A

题线4 古代中国“城”与“市”的发展

【追溯高考4】 (2016·课标全国Ⅲ,27)明末有人描述江南农村的变化时说,百年前的雇工“戴星出入,俗柔顺而主令尊”,如今“骄惰成风,非酒食不能劝”“夏必加下点心,冬必与早粥”。这一变化反映了( )

A.市镇经济与手工业的发展

B.政府积极推行重农政策

C.社会矛盾日益尖锐

D.农业中人身依附关系强化

解析 材料反映了明末农村雇工待遇提高,这是因为商品经济发达,雇工出卖劳动力的机会增多所致,故选项A正确。“夏必加下点心,冬必与早粥”是个别雇主为了留住雇工而采取的措施,非政府行为,故B项错误。“社会矛盾尖锐”在材料中未体现,排除C项。题干材料反映了农村中人身依附关系减弱而非“增强”,故D项错误。

答案 A

『知识拓展』中国古代城市演变的特点

(1)从城市功能上,先秦至唐代主要是政治中心或军事重镇;唐代以后,城市的经济功能逐渐增强;宋代以后,城市的经济功能逐渐超过了政治功能。

(2)从城市的商业活动来看,由限制到逐渐放松。宋代以前,市坊分开,严格限制商业活动的时间和空间,宋代逐渐打破市坊界限。

(3)从城市数量和规模看,商业城市数量不断增多,规模不断扩大,明清江南地区出现了大批的工商业城镇。

(4)从城市布局和分布上看

,城市的布局体现君主专制统治的理念;区域分布与经济重心紧密相连;唐宋以后,经济重心南移,江南城市逐渐增多。

(5)随着城市商品经济的发展,市民阶层扩大,影响了文学艺术的发展,同样也推动了市民的价值观念、生活方式逐渐发生变化。

【对点训练4】 (2017·广西南宁高三摸底)有人说,唐朝长安城的布局体现“规范之美”,而北宋汴京城则体现“自由之风”,唐宋城市不同布局的根源是( )

A.理学成为官方哲学 B.城市商品经济发展

C.重农抑商政策松动 D.海外贸易得到发展

解析 宋代理学兴起,注重主观意志力量,压抑扼杀人的自然欲求,与汴京“自由之风”不符,故A项错误;唐代城市的主要功能尚为政治、军事,宋代商品经济发展,打破坊市界限,更显自由,故B项正确;中唐以来,重农抑商政策就出现松动,是唐宋的共同性,故C项错误;长安、汴京都城深处内陆腹地,外贸不是发展的主要原因,故D项错误。

答案 B

【考题1】 (2017·山西康杰中学月考)阅读材料,回答下列问题。

材料一 重农学派的创始人和首领魁奈以御医身份进入凡尔赛宫后,经常引用中国典籍论证自己的思想,促使法国国王路易十五于1756年模仿中国古代皇帝,举行了显示重视农业的仪式“籍田大礼”。重农主义者指出,如果人们认识自然秩序并按其准则来制定人为秩序,这个社会就处于健康状态;反之,如果人为秩序违背了自然秩序,社会就处于疾病状态。他们认为人身自由和私有财产是自然秩序所规定的人类的基本权利,自然秩序的实质是个人的利益和公众利益的统一,而这统一又只能在自由体系之下得到实现。重农主义者从自然秩序引伸出经济自由主义,反对国家对社会秩序和经济进行人为干预。重农主义加速了法国资本积累和资本主义农业的发展,并最终使法国成为一个小生产者掌握的共和国。

——谢新刚《重农主义与18~19世纪法国农业市场化》

材料二 雍正二年,世宗上谕:“朕自临御以来,无刻不谨念民意,重农务本,各地督抚,有丝毫妨于农业者,必为除去,仍于每乡中,择一二老农之勤劳作苦者,优其奖赏,以示鼓励。”

乾隆皇帝时也下旨,以农桑为致治之本,明令严禁私宰耕牛,一经拿获,从重治罪。

——李勤《清前期“重农抑商”政策及其法律思想》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出法国重农主义兴起的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中、法两国重农思想的差异。

答案 (1)背景:处于工业革命前夕,资本主义经济迅速发展;资本主义世界市场拓展,东西方经济文化交流加强;受到中国重农思想的影响;启蒙运动兴起,自由、人权等观念日益传播,专制统治开始受到挑战;小生产在国家经济活动中仍广泛存在。

(2)差异:在方法方面,法国重农主义强调自然秩序、反对国家干预;中国重农与抑商并行、以法律和行政命令干预经济。在影响方面,法国重农主义推动了法国资本主义的发展和自由放任经济思想的产生;明清时期,中国的重农思想及其实践强化了传统自然经济的主导地位,阻碍了新经济因素的发展。

古代小农经济对中华文明的多重影响

(1)政治:分散的小农经济,要求有一个强有力的中央政权以保证小农经济的发展。保护小农经济是中央集权制度建立的重要原因。

(2)政策:小农经济的脆弱性,要求统治阶级抑制商业,防止商业与农业争夺劳动力;小农经济自给自足的特点,是统治阶级能够实行闭关锁国政策的根源。

(3)科技:中国古代的科技成就多集中在与农业生产相关的领域,如农学、天文历法、数学、医学等,这使古代中国科技具有实用性、实践性的特点。同时,小农经济发展的缓慢性也决定了古代科技无法实现根本性突破。

(4)文学:很多文学作品反映了小农经济条件下人们的理想和憧憬,如陶渊明的《桃花源记》,反映了当时人们渴望世外桃源的理想和追求。

(5)民族心理:小农经济下的中国农民既有忠厚老实、吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,也有狭隘、保守的不足。

(6)家庭伦理:小农经济的条件下,从事农业生产的主要是男子,这是“重男轻女”思想的根源;同时注重孝道、重视邻里和睦等。

【考题2】 (2017·东三省联考)阅读材料,完成下列要求。

材料 明初,明太祖发布诏令禁止白银流通,但是到了明代中期,白银逐渐成为民间流通中的主要货币。明穆宗颁布诏令:“凡买卖货物,值银一钱以上者,银钱兼使;一钱以下止许用钱。”这标志着白银货币化基本完成。但是,历来国内采纳银两皆不多。社会上巨额的白银需求,造成银贵金贱的局面……在欧洲,其金银比价完全相反。这种悬殊的金银差价,使外国以白银对中国进行贸易,更为有利可图,因而大量流入中国。正是由于此时大量外银流入国内,非常及时地补充了国内白银的供给,缓解了银荒。据统计,仅明朝后期流入中国的白银就超过三亿两。

明清之际就有对白银货币化的研究,其中顾炎武、王夫之、黄宗羲等人的著作中都提到了明代白银的流通情况,并以“银力竭”即白银供不应求为由提出了废止金银流通的一些主张。

——摘编自《浅论明代白银货币化》

根据材料并结合所学知识,围绕“白银货币化问题”自行拟定一个具体的论题(或观点),并就所拟论题(或观点)进行简要阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密。)

答案 示例

观点:白银作为主要货币,一方面是经济发展的结果,另一方面给国家经济造成了很大的风险性。

论证:(

1)白银作为贵金属,自身具有较大的价值。比其他金属铸币拥有重量轻、便于携带等优点,比纸币的购买力更加稳定。事实上,明代民间贸易冲破政府的禁令,既有前述原因,也是商品经济发展过程中的自然选择。

(2)白银作为货币,其购买力必须与经济总量相适应。当市场上的商品丰富而白银总量较少时,它显得特别贵重;反之,白银总量较多而商品供应不足时,白银就会贬值。因此,白银的购买力也是随着商品数量和白银总量的变化而变化的,并不是十分稳定的价值尺度。

(3)明代在对外贸易过程中,有大量白银流入。表面上看,这是对外贸易顺差的表现,值得肯定,但是中国以外来的白银为主建立了银本位制,实际上中国市场上的白银主要依赖外国的输入。一旦外国减少或停止对中国的白银输入,必然造成国内白银的缺乏,从而造成中国经济的损失,加大中国经济的风险性。

自拟论题阐述类试题

自拟论题阐述类试题要求学生根据已有信息独立思考、发现问题并找寻适合的角度进行阐述。一般来说,从“学者观点”到“自成一说”,要求视野开阔,贯通中外,立意高远,直面重点或热点问题。

第一步:确定论题。由“白银货币化基本完成”得出白银成为主要货币;由“巨额的白银需求”得出是经济发展的结果;由“金银差价”“外国以白银对中国进行贸易”得出造成经济风险性。

第二步:具体论证。论证分析时,一方面,从明清国内商品经济的发展角度分析;另一方面,从中外贸易的状况及潜在风险角度进行思考。

第三步:总结评述。明清时期,白银货币化是国际国内经济发展的产物。

明清时期商品经济发展引起的社会深刻变化

(1)货币经济活跃:随着商品流通领域的扩大,社会上大量使用白银,商业资本日趋活跃。

(2)农产品商品化:农产品大量进入市场,棉花、茶叶等经济作物普遍种植。

(3)工商业市镇兴起:运河沿岸、江南地区,工商业市镇大量涌现。

(4)长途贩运贸易兴盛:区域性商人群体实力雄厚,形成大商帮。

(5)思想文化呈现新特征:出现了批判君主专制的“异端”思想,商人第一次被作为歌颂的对象进入文学世界,市民文化进入鼎盛时期,小说、戏曲、绘画等市民艺术繁荣。

(6)未实现社会转型:严格限制商人活动,实行闭关锁国政策,影响了中国社会向近代的转型。