- 55.01 KB

- 2021-05-12 发布

第 01 课 考纲解读

【新大纲】

论述类文本阅读

阅读中外论述类文本。了解政论文、学术论文、时评、书评等论述类文体的基本特征和

主要表达方式。阅读论述类文本,应注重文本的说理性和逻辑性,分析文本的论点、论据和

论证方法。

【分析】新大纲取消了原有了“必考内容”等表述,去掉了“阅读一般论述类文章”这

一宽泛模糊的说明,取而代之的是增补了对于论述类文本的详细考查说明 83 个字。这个变化

是为了和之前大纲后面的选考文本的考查说明进行对等。之前的实用类和文学类阅读均有较

为详细的考查说明。这一巨大的变化说明了,高考命题组对于现代文考查的目的性和功能性

有了更加深刻的理解,也提醒了同学们,需要对“政论文、学术论文、时评、书评”这类准

确界定的文体有所准备,备考更有针对性。

在论述类文本阅读中,增加了“分析论点、论据和论证方法”这一考点。划定了论述类

文本的范畴(时政文、学术论文、时评、书评等)和考查重点(注重文本的说理性和逻辑性

)。

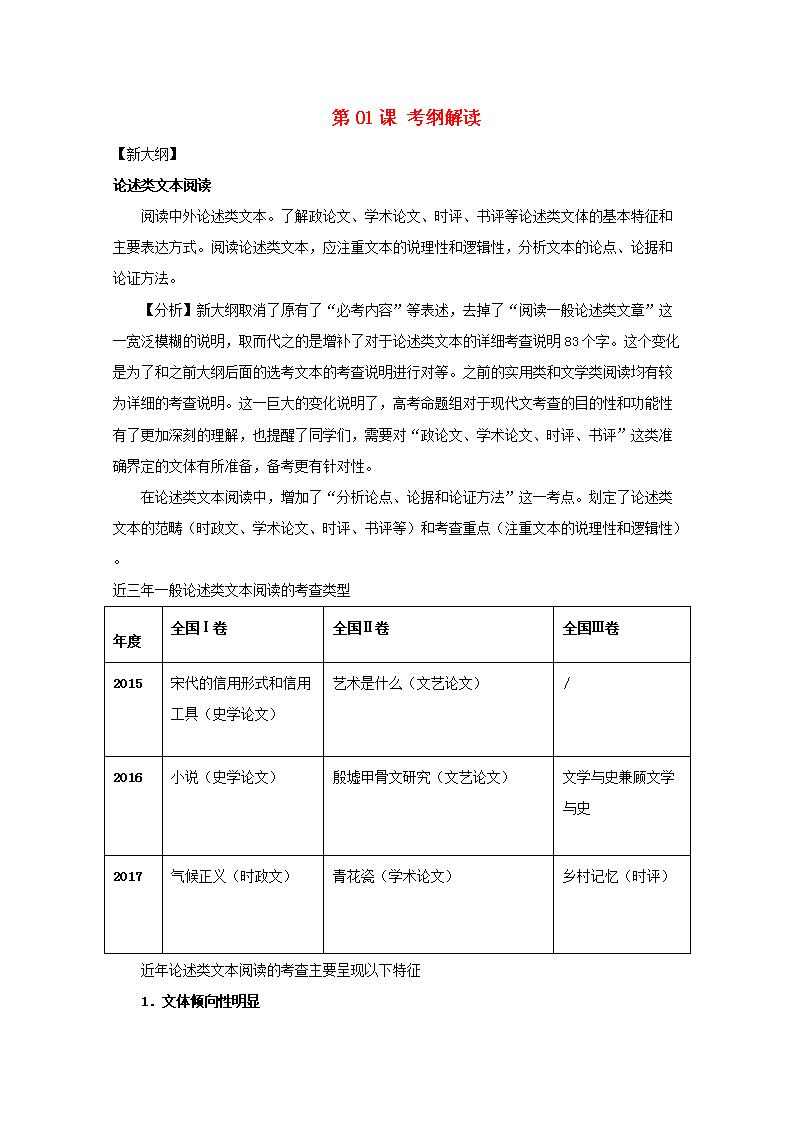

近三年一般论述类文本阅读的考查类型

年度

全国Ⅰ卷 全国Ⅱ卷 全国Ⅲ卷

2015 宋代的信用形式和信用

工具(史学论文)

艺术是什么(文艺论文) /

2016 小说(史学论文) 殷墟甲骨文研究(文艺论文) 文学与史兼顾文学

与史

2017 气候正义(时政文) 青花瓷(学术论文) 乡村记忆(时评)

近年论述类文本阅读的考查主要呈现以下特征

1.文体倾向性明显

“新课标”命题省份在论述类文本的考查上偏向以社科文为考查载体。

2.命题重视文本,考查重点相对集中

命题重视文本内容,选项的内容基本能从文本中找到相对应的语段,以重点词句的含义

和信息的筛选与整合为考查的重点。

3.选用材料的新颖性

高考选用的材料,往往是反映某一领域最新动向的文章,具有鲜明的时代性和新颖性。

对于论述性文本,首先要提取其观点,然后弄清楚材料与观点、论证方法与结构等关系,进

而才能全面处理信息。

4.题型为主客观兼顾

“新课标”高考实践表明,论述类文本阅读题型有以下几种:一种是客观选择题,以山

东卷为代表;二是主客观兼有,以浙江卷为代表。新课标全国卷近年都是三个客观选择题。

客观选择题主要考查文本重要概念的含义理解,文本重要句子的含意理解,文本相关信

息的筛选与整合。而简答题考点主要是对文章结构的理解和分析,文本内容的归纳概括,对

作者在文中的观点态度的分析以及对某个问题的鉴赏、探究等。

5.设置选项的迷惑性

语言是信息的载体,高考对处理信息能力的考查都要落在语言上,因此高考题设置选项,

往往具有迷惑性,善于识破选项陷阱,无疑是提高答题准确率的关键。

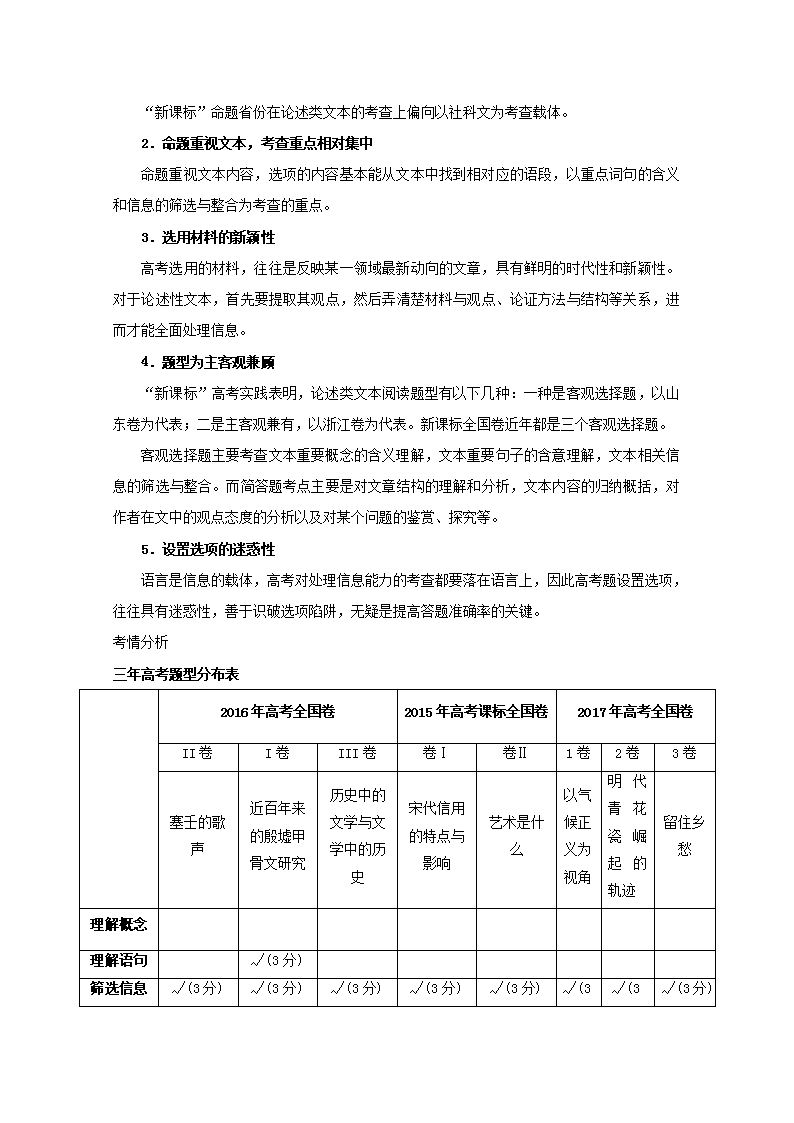

考情分析

三年高考题型分布表

2016 年高考全国卷 2015 年高考课标全国卷 2017 年高考全国卷

II 卷 I 卷 III 卷 卷Ⅰ 卷Ⅱ 1 卷 2 卷 3 卷

塞壬的歌

声

近百年来

的殷墟甲

骨文研究

历史中的

文学与文

学中的历

史

宋代信用

的特点与

影响

艺术是什

么

以气

候正

义为

视角

明 代

青 花

瓷 崛

起 的

轨迹

留住乡

愁

理解概念

理解语句 √(3 分)

筛选信息 √(3 分) √(3 分) √(3 分) √(3 分) √(3 分) √(3 √(3 √(3

分) 分) 分)

结构思路

√(3

分)

√(3

分)

√(3

分)

归纳要点 √(3 分) √(3 分) √(3 分) √(3 分)

√(3

分)

√(3

分)

概括观点 √(3 分) √(3 分) √(3 分) √(3 分) √(3 分)

√(3

分)

1.题型:从 2015 年到 2017 年,论述类文本都是全国卷试题的必考内容,设置三道小题,均

为客观题,每小题 3 分,共 9 分。

2.选材:一般是社会科学类文章或自然科学类文章,内容涉及政治经济、历史文化、文学艺

术等,注重人文科学知识的传播,凸显其文化含量、人文价值、教化作用。选文一般在 1000

字左右。大多数是学生所熟悉的。都与现实密切相关。

3.考点:筛选并整合文中的信息和分析概括文章内容成必考点。从试题难度看,近几年来的

试题考查更灵活,错误选项设置更加隐蔽,有一定难度,需要将各选项与原文进行认真分析

比较。

4.命题总特征:是在玩文字游戏。命题者通过删、添、调、改、漏、凑等六种手段来设置错

误点。

删:删减。删除句子而改变句意。最常见的是删减定语、状语,修饰成分的删减就意味着语

义的改变,有可能是内容的扩大,也有可能是对内容的曲解。

添:添加定语或状语,造成对内容的曲解。

调:调换。调换词语或句子顺序,从而改变句意。

改:改变说法,或换用别的的词语代替,造成似是而非。比如因果颠倒、主客体颠倒、部分

涵盖全体、整体替代局部、现实代替猜测……

漏:遗漏。看似是保留原文词句,但结合题干来看只是强调了问题的某一方面,而有意漏掉

了另一方面。这种选项有很大迷惑性,须多加留意。

凑:拼凑。将意义有关或无关的几个词语(句子)杂糅凑合而造成错误,或者将望文生义的

几个义项强加进去,干扰判断。特别注意的是它的正确选项多采用句式互换、同义词替代的

方式。

新课标卷的论述类题型有如下特点:

第一点:题干表述无论是“不正确”还是“不符合原文意思”,均要求选择“理解错误”的

一项,这种问法,比选出一项正确的难度要低。

第二点:三道题的选项依次对应原文的开头、中间及结尾段落。

第三点:选项表述基本源自文本,但很少直接从文中搬来,而是对原文加以增减、更换、调

整、概括,甚至是推测、拓展。

另外,选项中的设误点有如下特点:

首先,设误处极细小,有时就在一两个字上,需细心辨读。

其次,设误类型都很常见,主要有表述绝对、曲解文意、强加因果等,另有偷换概念、断章

取义、无中生有、以偏概全、逻辑不当等。

考点梳理

理解文中重要句子的含意

“理解文中重要句子的含意”是指体味和推敲文中重要句子的含意,是在具体的语境中

分析句意和作用,包括分析句子本身的意思,句子的深层含意,体味句子的言外之意,理解

句子的表达作用,分析句子使用的句式、修辞手法及其表达作用,或分析句子的表达意图,

或对抽象的句子进行阐释使之具体化等。论述类文章中的重要句子主要包括下面几种:(1)直

接阐明新观点、新理论的句子;(2)对新观点或新理论进行肯定或否定评价的句子;(3)关键

性语句,如各段的起始句和结束句、结论句;(4)内涵较为丰富的句子。

“理解文中重要句子的含意”解题要领:

所谓“重要句子”,是指在文中起重要作用的关键性语句,如果不理解这些句子,就难以

理解文章。

纵观近几年高考试题,“重要句子”通常指以下几种语句:(1)结构比较复杂,对理解文

章有影响的语句;(2)能帮助我们准确理解整个作品的主题思想或脉络层次的关键性语句;(3)

内涵较为丰富的语句;(4)文章的中心句、总结句、过渡句等。

1.要“句不离词”,抓住句子的关键词语

理解句子含意的前提是对句中重要词语的理解,凡是有助于理解词语含义的方法同样适

用于句子的理解。做题时要特别注意把握句中关键词语的含义,而且要领会其在表达上的特

定作用,如修饰、限制、强调等。抓住了关键词语,就等于拿到了开启重要句子含意之门的

钥匙。

2.关注所在语境

抓住句子的关键词语后,接着便要关注其所在的语言环境。只有对具体的语境进行仔细

考察,我们才能够准确无误地把握关键词语的含义,进而真正理解作者赋予句子的特殊内涵。

要抓住这个句子所在的语段进行分析,重点是看与这个句子相邻的上下句,其中往往隐

含着解题的信息。此外还可以结合全文的中心来理解句意,重要的句子往往与中心意思有着

这样那样的联系;还可以结合社会背景、写作意图和表达方式等方面来理解。

还要抓住相关语句。作者要表达一个重要的意思,往往不会仅用一个句子来表达。在文

中常常会有一些与该句相关的语句与原句互相参证,如前后照应句、同义反复句、反向论证

句等。

3.抓住句子在语段中的地位

理解句子的含意,常需要察看句子在文中的地位。对于领起句,理解它就必须从它所领

起的内容去分析;对于过渡句,那就要注意分析上下文段的意思;对于总括句,理解时就必

须从它的上文寻找相关信息。总之,要抓住句子的“管辖”范围,在句子的“辖区”内寻找

答案。

4.理清结构,进行语法、修辞分析

对结构复杂的长句,首先应分析它的主干,把握大意,然后再具体分析修饰限制成分,

准确把握语句的含意。理解特殊句子,就要抓住因句子成分的次序变动而突出强调的部分进

行分析。有的句子使用了修辞手法,就可以根据所使用的修辞手法的表达作用进行分析理解。

请看下面的例子:2016 全国卷 1 第 2 题

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(3 分)( )

A.在 20 世纪 20 年代疑古思潮流行时期,一些历史学家对《世本》的可靠性将信将疑,认

为其中记载的一些内容恐怕是虚构的。

B.旧史学的研究既缺少实事求是的科学态度,又缺乏科学的考古资料,因而它受到古史辨

派的无情批判。

C.王国维的“二重证据法”让中国历史学研究者认识到,在考证古史时不仅要注重历史文

献的记载,也要重视地下出土的新材料。

D.许慎的《说文解字》没有利用汉字的早期形式,而主要依据小篆来研究古文字,这使它

在解释字源方面存在着一定的不足。

【答案】B

古资料”的表述,也过于绝对。故选 B。

对于考查分析概括作者观点态度的题目,首先确定选项观点所论述的对象。A 项:《尚书·盘

庚》不足以证实商王朝存在的原因。B 项:证实《史记·夏本纪》中记录的夏王朝与夏王世系

存在所需的凭据。C 项:第二次殷墟发掘目的发生改变的原因。D 项:殷墟甲骨文的发现对中

国文字学研究的意义。

其次,依据论述对象锁定原文主要信息区。A 项:第 段第②③句。B 项:第 段,第 段第

③句。C 项:第 段。D 项:第 段第②④⑤句。

再次,细读信息区及其上下文,理解作者观点,分析选项正误。A 项,选项中的“明显是后人

改造过的文章”和原文“显然是被改造过的文章”的表述一致,选项中的“不足以证实商王

朝的存在”与原文中胡适的主张相对应,该项无误。B 项,由第 段可知,甲骨文的发现使《史

记》中有关中国古史记载的可信性增强,而第 段第③句说明证实古史还需“地下出土的新

材料”,选项的说法正确。C 项,根据第 段“五四运动”对中国历史学界的两大影响和王国

维“二重证据法”的提倡可知,选项对殷墟发掘目的发生改变的原因的推论十分合理。D 项,

由第 段第②句可知,学者们探究先民的造字之法自汉代以后就有所凭依,并非“直至殷墟

甲骨文被发现”才有。故选 D。

附原文

阅读下面的文字,完成 13 题。

殷墟甲骨文是商代晚期刻在龟甲兽骨上的文字,是商王室及其他贵族利用龟甲兽骨占卜

吉凶时写刻的卜辞和与占卜有关的记事文字。殷墟甲骨文的发现对中国学术界产生了巨大而

深远的影响。

甲骨文的发现证实了商王朝的存在。历史上,系统讲述商史的是司马迁的《史记·殷本

纪》,但此书撰写的时代距商代较远;即使公认保留了较多商人语言的《尚书·盘庚》篇,

其中亦多杂有西周时的词语,显然是被改造过的文章。因此,胡适曾主张古史作为研究对象,

可“缩短二三千年,从诗三百篇做起”。甲骨文的发现,将商人亲手书写、契刻的文字展现

在学者面前,使商史与传说时代分离而进入历史时代。特别是 1917 年王国维写了《殷卜辞中

所见先公先王考》及《续考》,证明《史记·殷本纪》与《世本》所载殷王世系几乎皆可由

卜辞资料印证,是基本可靠的。论文无可辩驳地证明《殷本纪》所载的商王朝是确实存在的。

甲骨文的发现也使《史记》之类的历史文献中有关中国古史记载的可信性增强。因为这

一发现促使史学家们想到,既然《殷本纪》中的商王世系基本可信,司马迁的《史记》也确

如刘向、扬雄所言是一部“实录”,那么司马迁在《史记·夏本纪》中所记录的夏王朝与夏

王世系恐怕也不是向壁虚构。特别是在 20 世纪 20 年代疑古思潮流行时期,甲骨文资料证实

了《殷本纪》与《世本》的可靠程度,也使历史学家开始摆脱困惑,对古典文献的可靠性恢

复了信心。

甲骨文的发现同时引发了震撼中外学术界的殷墟发掘。“五四运动”促使中国的历史学

界发生了两大变化:一是提倡实事求是的科学态度,古史辨派对一切经不住史证的旧史学的

无情批判,使人痛感中国古史上科学的考古资料的极端贫乏;二是历史唯物主义在史学界产

生了巨大影响。1925 年王国维在清华国学研究院讲授《古史新证》,力倡“二重证据法”,

亦使中国历史学研究者开始注重地下出土的新材料。这些历史因素对近代考古学在中国的兴

起具有催生作用。1928 年秋,当时的中央研究院历史语言研究所开始发掘殷墟,其最初的目

的乃是继续寻找甲骨。而第二次发掘时,已从主要寻找甲骨变成了对整个遗址所有遗存的科

学发掘。

甲骨文的发现还大大加速了对传统的中国文字学的改造。汉代以后中国的文字学家崇尚

许慎的《说文解字》,传统的文字学主要是《说文》学;但由于北宋以来金石学的发展,特

别是对金文的研究,已不断地用商周古文字对《说文》的文字学进行补充。到了清代,对金

石学的研究进一步深入,使《说文》的权威性受到了较大的冲击。甲骨文的发现提供了汉字

的早期形式,其构成离小篆甚远,多有象形、会意文字,令当时学者眼界大开。《说文》以

小篆为本解释字源的理论难以维持,从此中国文字学就进入了一个新的时期。

(摘编自朱凤瀚《近百年来的殷墟甲骨文研究》)

相关文档

- 2021高三语文人教版一轮学案:第二部2021-05-12 01:23:5617页

- 2018年高三语文一轮总复习语言文字2021-05-11 23:24:185页

- 2020届高三语文江苏版一轮复习讲义2021-05-11 23:10:235页

- 云南省大姚县实验中学2021届高三语2021-05-11 23:06:1019页

- 教学工作总结-高三语文学期教学工2021-05-11 22:02:068页

- 2018高考高三语文模拟月考试题及答2021-05-11 21:30:5327页

- 黑龙江省部分学校2020届高三语文52021-05-11 21:23:3514页

- 2020届高三语文一轮复习文言文宾语2021-05-11 21:21:594页

- 河南省扶沟高中高三语文模拟试题42021-05-11 18:26:3113页

- 2021届高三语文一轮复习学案:鉴赏古2021-05-11 17:43:5418页