- 707.00 KB

- 2021-05-12 发布

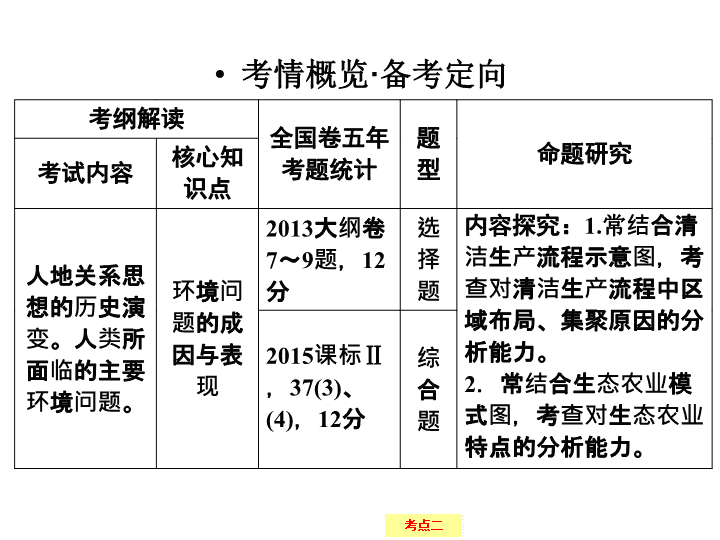

考情概览

·

备考定向

考纲解读

全国卷五年考题统计

题型

命题研究

考试内容

核心知

识点

人地关系思想的历史演变。人类所面临的主要环境问题。

环境问题的成因与表现

2013

大纲卷

7

~

9

题,

12

分

选择题

内容探究:

1.

常

结合清洁生产流程示意图,考查对清洁生产流程中区域布局、集聚原因的分析能力。

2

.常结合生态农业模式图,考查对生态农业特点的分析能力。

2015

课标

Ⅱ

,

37(3)

、

(4)

,

12

分

综合题

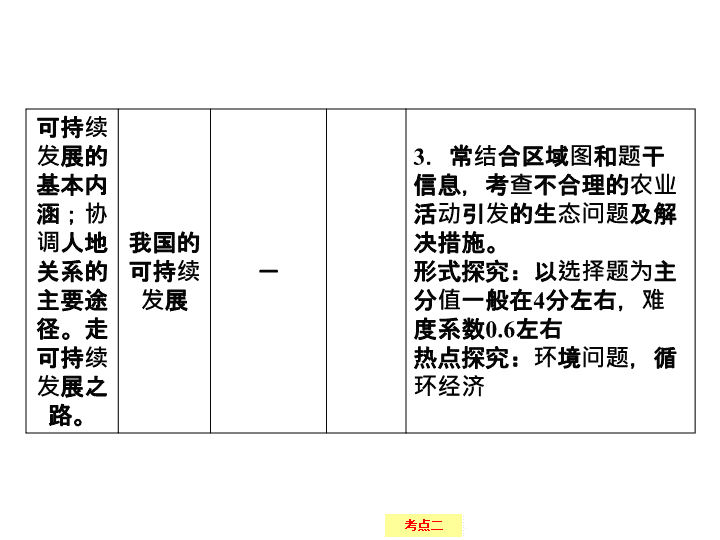

可持续发展的基本内涵;协调人地关系的主要途径。走可持续发展之路。

我国的可持续发展

-

3

.常结合区域图和题干信息,考查不合理的农业活动引发的生态问题及解决措施。

形式探究:

以选择题为主分值一般在

4

分左右,难度系数

0.6

左右

热点探究:

环境问题,循环经济

第一节 人类面临的主要环境问题与人地关系思想的演变

学习目标

思维导图

1.

识记环境问题的类型。

2.

理解主要环境问题的成因、表现及应对措施。

3.

了解人地关系思想的历史演变过程。

人类活动

自然原因

人类及其他生物

环境污染

生态破坏

3

.人类面临的主要环境问题

(1)

环

境污染及其衍生出的问题

①

环境污染问题

表现

原因

典例或分布

污染

污染土壤污染

工业

“

三废

”

和有害人体健康的农药任意排放

洛杉矶的光化学烟雾、泰晤士河上的悲剧、部分农业区的

“

有毒农作物

”

固体废弃物污染

(

垃圾污染

)

生产和生活中的大量垃圾随意堆放

太原矿区的煤矸石随意堆放

大气

水体

噪声污染

交通运输、工业生产等

许多城市噪声超标

放射性污染

放射性物质泄漏

前苏联切尔诺贝利核电站泄漏

海洋污染

各类污染物排入海洋

渤海湾大赤潮、日本九州岛水俣湾汞污染、海上石油泄漏

②

由环境污染演化而来的问题

表现

原因

典例或分布

全球变暖

自然:气候的变化人为:燃烧矿物燃料、排放温室气体、乱砍滥伐森林

全球

臭氧层

破坏

自然:太阳活动

人为:大量排放

等消耗臭氧的物质

两极和青藏高原上空出现臭氧层空洞

酸雨

自然:地形造成酸性气体不易扩散

人为:燃烧

排放二氧化硫、氮氧化物等酸性气体

世界:西欧、北美、日本

中国:南方地区

氟氯烃

矿物燃料

(2)

生态破坏问题

表现

原因

典例或分布

森林的环境调节功能下降

滥伐森林

巴西热带雨林遭破坏

水土流失、土地荒漠化加剧

自然植被遭破坏

黄土高原的水土流失、我国西北地区的荒漠化趋势与沙尘暴、巴比伦王国的消失

土壤盐碱化

不合理的灌溉等

黄淮海平原的次生盐碱化、内陆干旱区原生盐碱化

生物多样性减少

生物的生存环境遭到破坏或过度捕猎等原因

过度捕猎华南虎、藏羚羊,湿地、森林破坏等

(3)

自然资源衰竭问题

表 现

原 因

典例或分布

资源短缺

水质污染、工农业生产用水量大及降水少

华北平原的春旱

资源短缺

城市建设用地增加等

耕地减少、草场退化

能源短缺

利用效率低、浪费严重、资源分布不均

我国东部地区能源短缺

水

土地

④

我国华北地区水资源日趋紧张。

⑤

我国三河

(

海河、辽河、淮河

)

和三湖

(

太湖、巢湖、滇池

)

的水质恶化问题。

[

深

度

解

读

]

回答环境问题的模式

考查角度

解答的基本思路

类型、表现与分布

从题目所给图、表、文字等资料中判断出环境问题是什么,属哪种类型,其表现特征和分布如何等,如水土流失问题在我国的典型分布区:黄土高原、南方低山丘陵地区

成因分析

环境问题的产生包括自然原因和人为原因,一般来讲,要着重分析人为原因。如水土流失的原因:

(1)

自然原因:

①

季风气候降水集中,多暴雨;

②

地表植被稀少;

③

(

黄土

)

土质疏松。

(2)

人为原因:

①

植被的破坏;

②

不合理的耕作制度;

③

开矿

后果与

危害

对环境问题带来的后果及其对自然环境和人类社会带来的影响,要能准确全面地进行分析。如水土流失的危害为:土壤破坏,土质下降,诱发多种自然灾害

解决措施

从可持续发展的角度回答:一是减少人类自身对环境的破坏;二是提倡对资源的节约利用、持续利用和循环利用。如水土流失的治理措施:

①

压缩农业用地,退耕还林、还草,植树造林;

②

小流域综合治理;

⑧

矿渣回填,矿区复垦

【

特别提醒

】

(1)

在分析环境问题产生的原因时,往往会对人为原因高度关注。而忽视自然原因的分析,导致失分。

以污染类问题的分析为例,如下所示:

①

地形条件:封闭低洼的地形,污染物不容易向外扩散,容易产生大气污染和酸雨。

②

逆温天气:空气的垂直运动受阻,污染物停留在地面附近,加剧了大气污染。

③

水域条件:相对封闭的水域,流速缓慢,水体更新速度减慢,降低了水体的自净能力,容易引起水体污染。

(2)

对于环境问题的防治对策,不同的环境问题采取不同的措施,要具体问题具体分析。

①

污染问题:根本措施在于减少污染物排放

(

可通过提高利用率、净化处理后排放、使用环保原料和燃料等达到目的

)

,同时加强绿化,以增强环境自净能力;对于全球性问题还需加强国际合作。

②

生态破坏问题:根本在于恢复生态,因此首先要改变和停止不合理的人类活动,其次通过恢复植被、水域等增强环境的平衡调节功能。

③

资源问题:要从

“

开源

”

(

替代资源开发、加强储量勘探等

)

和

“

节流

”

(

提高利用率、减少浪费、加大资源循环利用等

)

两方面入手。

[

对

接

高

考

]

命题角度一 生态环境问题

1

.

(

2013·

大纲文综,

7

~

9

)

赤潮是某些浮游生物暴发性繁殖引起水色异常和水质恶化的现象。赤潮的出现和人类活动排放的污染物有关。

据此完成

(1)

~

(3)

题。

(1)

引发赤潮的污染物主要为

(

)

A

.重金属盐

B

.氮、磷营养物

C

.固体废弃物

D

.泄漏的石油

(2)

赤潮暴发的海域一般

(

)

A

.水温偏高、风力偏大

B

.水温偏低、风力偏大

C

.水温偏高、风力偏小

D

.水温偏低、风力偏小

(3)

赤潮多发的海域位于

(

)

A

.赤道附近

B

.大洋中部

C

.中、低纬近海

D

.高纬近海

【

审题突破

】

从材料中获取和解读信息

获取信息

推断结论

赤潮是某些浮游生物

①

引起水色异常和水质恶化的现象

这是由水体的富营养化造成的

赤潮多发于中、低纬近海水温偏高、风力偏小的海域,含氮、磷污染物较多的海域

水温

②

,浮游生物生命活动强,繁殖速度快;风力

③

,利于氮、磷营养物质的聚集

暴发性繁殖

高

小

答案

(1)B

(2)C

(3)C

环境问题类试题答题步骤

首先明确题目中涉及的环境问题的类型

(

环境污染、生态破坏、资源短缺

)

,其次判断是哪一类污染

(

大气污染、水污染等

)

或哪一类生态破坏

(

荒漠化、水土流失等

)

或哪一类资源短缺

(

水资源、能源等

)

,再结合题目分析问题产生的原因,主要危害及解决措施。

命题角度二 环境污染问题

2

.

[2015·

新课标

Ⅱ

,

37(3)(4)

,

12

分

]

阅读图文材料,完成下列要求。

下图示意河套平原地区。当地将黄河水通过引水渠引入区内灌溉农田,农田灌溉退水经过排水渠汇入乌梁素海。近年来,乌梁素海出现污染加重趋势。

(1)

分析近年来乌梁素海污染严重的原因。

(6

分

)

(2)

提出治理乌梁素海污染的措施。

(6

分

)

解析

第

(1)

题,近年来乌梁素海的污染严重,一方面是排入的农田退水,由于化肥、农药的使用使湖水污染加重,同时当地工业和城乡废水也排入该湖。另一方面是湖泊本身的自净能力差,由于其所在区域气候干旱,降水少,湖水以水渠进入和排出,吞吐量较小,流动性差,造成污染物在湖中积累,污染日趋严重。第

(2)

题,治理乌梁素海的污染要从

“

减排、清污、执法、增意识

”

等方面来回答,

“

减排

”

就是减少污染物的排放,一是减少化肥、农药的使用,改变种植结构,发展绿色农业;二是严格控制入湖废水的排放量。

“

清污

”

就是要及时清淤,采取生物措施净化。

“

执法

”

就是要执行

《

中华人民共和国环境保护法

》

,加大违法排污处罚力度。

“

增意识

”

就是加强宣传,增强人们的环保意识。

答案

(1)

河

套灌区的农田退水绝大部分排入该湖,化肥、农药的使用使得湖水污染加剧;当地工业与城乡生活废水也都排入该湖。所在区域气候干旱、降水少,湖水以水渠进入和排出,吞吐量较小,流动性差,污染物在湖中积累,污染逐渐严重。

(2)

①

减少化肥、农药的使用,改变种植结构,采取绿色生产;

②

严格执行工业和生活废水的排放标准,控制入湖废水排放量;

③

及时清淤,采用生物措施净化;

④

执行环保法,加大违法排污处罚力度;

⑤

加大环保宣传,增强人们的环保意识等。

(

其他合理答案也可

)

考点二 人地关系思想的演变

[

知

识

整

合

]

1

.

古代人地关系思想的产生

2

.

现代人地关系思想的发展

时 间

人地关系理论

主要核心思想

19

世纪

地理环境决定论

各地区人类活动的特征取决于所在的

的性质

20

世纪初

可能论

人对环境具有适应与利用的选择能力

第二次世界大战以后

和谐论

(

人地协调论

)

人类应主动谋求与自然地理环境的

,使人地之间得到协调发展

20

世纪

80

年代

可持续发展论

社会经济的发展要与

、资源、

等诸多因素相协调

地理环境

和谐

人口

环境

【

特别提醒

】

人地关系思想的演变过程实质是生产力发展的过程,反映了人类对自然环境和自身价值、地位的认知。

下图为

“

人类社会演化和人地关系两幅示意图

”

。读图,回答问题。

(1)

甲图所示的三种社会形态中,哪些属于乙图所示人地关系原理的范畴?

(2)

在我国江南丘陵地区广泛修建梯田,直接造成的生态环境变化有哪些?

提示

(1)

农业社会、工业社会。

(2)

森林减少,生物多样性减少,水土流失加剧,生态系统变得更加脆弱。

[

对

接

高

考

]

1

.

(2016·

安徽五校联考

)

人类社会的发展阶段由原始的采猎到农业社会、工业社会及后工业社会。读图,

完成

(1)

~

(2)

题。

(1)

下列选项中,对图中含义解读正确的是

(

)

A

.

A

表示环境,

B

表示人类社会

B

.在阶段

①

,人类与环境没有关系

C

.在阶段

④

,人地矛盾最尖锐

D

.箭头

b

表示人类对环境的适应性

(2)

下列认识或行为与图中所示的思想发展阶段对应组合正确的是

(

)

A

.

①

—

斩伐养长,不失其时

B

.

②

—

节能减排,植树造林

C

.

③

—

伐木为薪,围湖造田

D

.④

—

竭泽而渔,焚林而猎

解析

第

(1)

题,在阶段

①

,人类社会对自然环境没有认识;到阶段

②

,由于生产力水平比较低下,人们对自然的认识很有限,只能被动地适应自然,此时人们受地理环境决定论思想支配,所以只认识到自然对人的作用;到了阶段

③

,由于生产力发展水平提高,人们开始认为自然是人们任意开发和利用的对象,一味夸大人类社会的作用;到了阶段

④

,人类体会了过度利用自然资源带来的恶果,认识到人类可以认识和改造自然,但必须顺应自然规律,因为自然对人类也有制约作用。

第

(2)

题,

“

斩伐养长,不失其时

”

是可持续发展思想,在阶段

①

显然是不具备的;

“

竭泽而渔,焚林而猎

”“

伐木为薪,围湖造田

”

都是人类中心论思想;

“

节能减排、植树造林

”

是人地伙伴论思想。

答案

(1)A

(2)C

2

.

中国科学院可持续发展战略研究组将人类社会划分为四个发展阶段,下图是

“

人类社会不同发展阶段经济增长主导要素构成示意图

”

。

据此完成

(1)

~

(3)

题。

(1)

在人类社会发展的四个阶段中,人类只是被动地适应环境的是

(

)

A

.原始文明时代

B

.农业文明时代

C

.工业文明时代

D

.环境文明时代

(2)

甲、乙、丙、丁四种图例中,代表土地要素的是

(

)

A

.甲

B

.乙

C

.丙

D

.丁

(3)

下列行为和认识符合环境文明时代社会发展所遵循的基本原则的是

(

)

A

.竭泽而渔,焚薮而田

B

.退耕还林,合理放牧

C

.增加温室气体的排放量

D

.倡导高消费,刺激经济增长

解析

第

(1)

题,原始文明时期,由于生产力水平低下,人类改造环境的能力微弱,人类对环境既崇拜又依赖。第

(2)

题,农业文明时代,耕作和灌溉技术的发展,使人类大规模开发利用土地,这一时期土地所占比例最高。第

(3)

题,环境文明时代倡导人与环境和谐相处,遵循可持续发展的原则。

答案

(1)A

(2)B

(3)B

相关文档

- 2018届高考地理一轮复习课件:第四部2021-05-11 22:08:3271页

- 2018届高考地理一轮复习课件:中亚(共2021-05-11 21:24:4116页

- 2018届福建省罗源一中人教版高中地2021-05-10 20:38:3021页

- 2018届高考地理一轮复习课件:第二部2021-05-10 18:05:3074页

- 2018届高考地理一轮复习课件:第二部2021-05-10 16:19:4260页

- 2018届高考地理一轮复习课件:自然地2021-04-29 02:32:3115页

- 2018届高考地理一轮复习课件:青藏地2021-04-29 00:37:1634页

- 2018届高考地理一轮复习课件:专题强2021-04-28 19:30:4758页

- 2018届高考地理一轮复习课件:气候类2021-04-28 10:44:4539页

- 2018届高考地理一轮复习课件:第四部2021-04-25 21:18:2179页