- 642.36 KB

- 2021-05-11 发布

2020-2021 年高考生物一轮复习考点讲解与练习:生态系统的能量流动和物质循环

[考纲展示]

生态系统中物质循环和能量流动的基本规律及应用(Ⅱ)

【核心概念及重要结论】

1.生态系统的能量来自于生产者固定的太阳能,经食物链和食物网的传递,最终以热能形式散失。

2.输入第一营养级能量的四个去向:一部分呼吸消耗以热能形式散失;一部分用于生产者自身生长、

发育、繁殖;用于个体生长、发育、繁殖的能量流动方向包括:一部分随残枝败叶被分解者分解;另

一部分则被初级消费者摄入体内流入第二营养级。最高营养级的能量流动去向不包含流向下一营养级。

3.生态系统能量流动具有两个明显特点,即:能量流动是单向的;能量在流动过程中逐级递减,有效

传递率只有 10%~20%。

4.研究生态系统的能量流动,可以帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用;

帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类有益的部分。

5.组成生物体的 C、H、O、N、P、S 等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落

到无机环境的循环过程,即生态系统的物质循环,具有全球性和循环流动的特点。

6.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,二者同时进行,相互依存,不可分割,物质是能量流

动的载体,能量是物质循环的动力。

【考点速览】

考点一: 生态系统的能量流动

1.能量流动的概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。

2.能量流动的过程

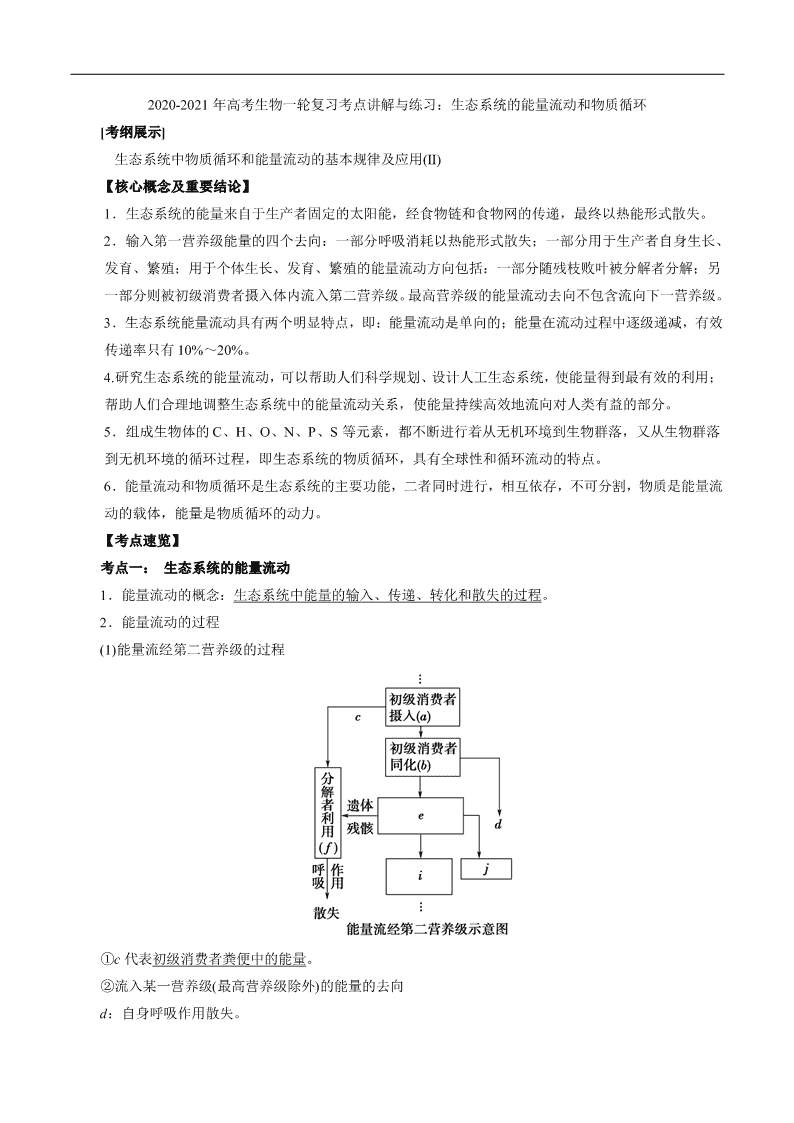

(1)能量流经第二营养级的过程

①c 代表初级消费者粪便中的能量。

②流入某一营养级(最高营养级除外)的能量的去向

d:自身呼吸作用散失。

e:用于生长、发育、繁殖等生命活动的能量。

i:流入下一营养级。

f:被分解者分解利用。

j:未被利用的能量。

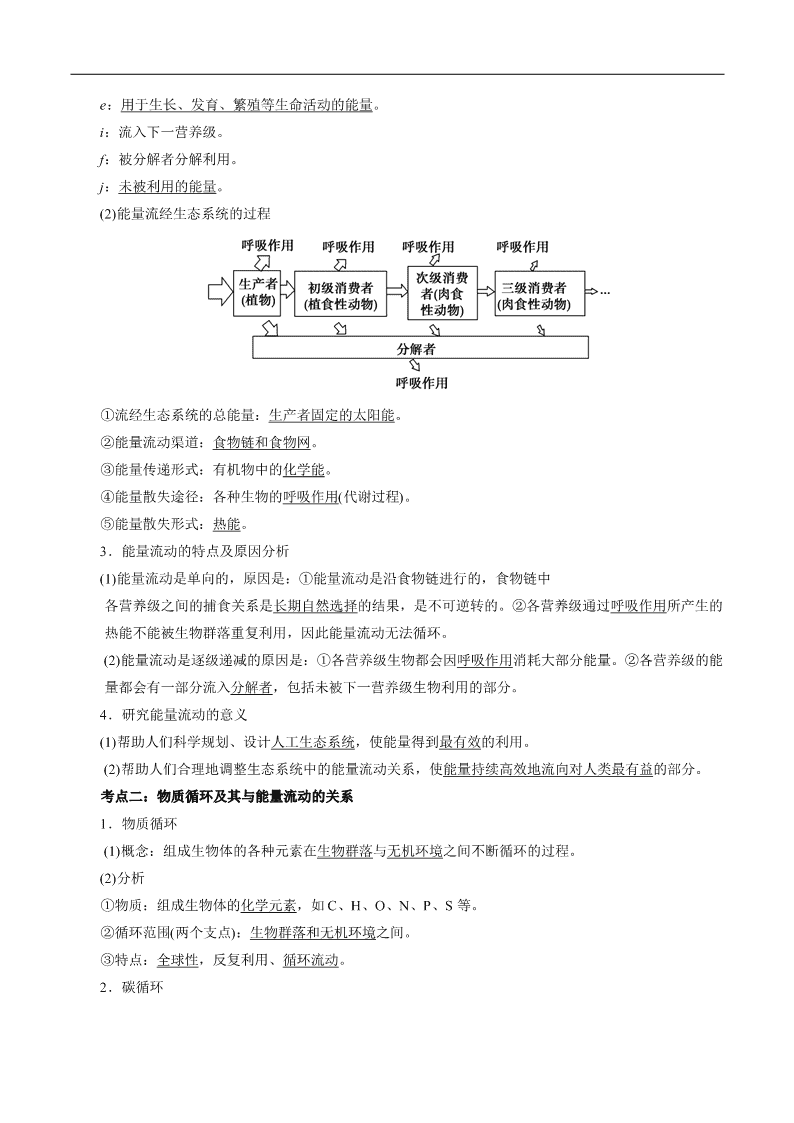

(2)能量流经生态系统的过程

①流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能。

②能量流动渠道:食物链和食物网。

③能量传递形式:有机物中的化学能。

④能量散失途径:各种生物的呼吸作用(代谢过程)。

⑤能量散失形式:热能。

3.能量流动的特点及原因分析

(1)能量流动是单向的,原因是:①能量流动是沿食物链进行的,食物链中

各营养级之间的捕食关系是长期自然选择的结果,是不可逆转的。②各营养级通过呼吸作用所产生的

热能不能被生物群落重复利用,因此能量流动无法循环。

(2)能量流动是逐级递减的原因是:①各营养级生物都会因呼吸作用消耗大部分能量。②各营养级的能

量都会有一部分流入分解者,包括未被下一营养级生物利用的部分。

4.研究能量流动的意义

(1)帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。

(2)帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

考点二:物质循环及其与能量流动的关系

1.物质循环

(1)概念:组成生物体的各种元素在生物群落与无机环境之间不断循环的过程。

(2)分析

①物质:组成生物体的化学元素,如 C、H、O、N、P、S 等。

②循环范围(两个支点):生物群落和无机环境之间。

③特点:全球性,反复利用、循环流动。

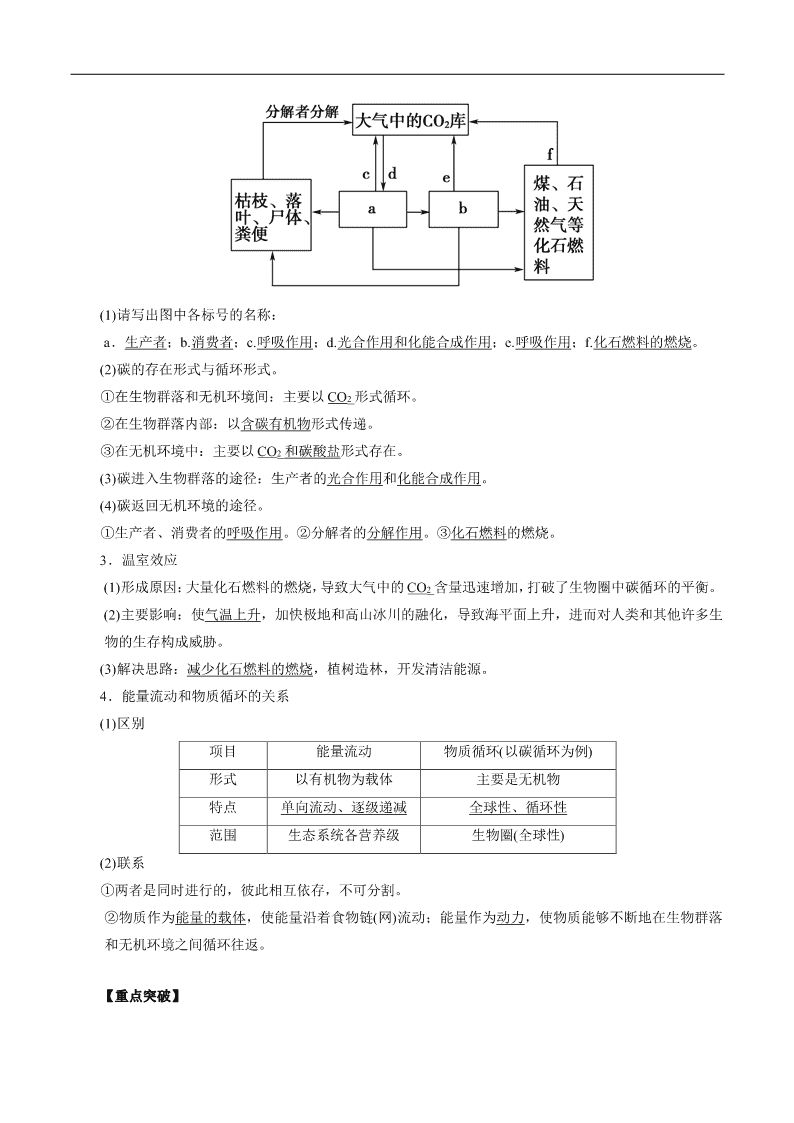

2.碳循环

(1)请写出图中各标号的名称:

a.生产者;b.消费者;c.呼吸作用;d.光合作用和化能合成作用;e.呼吸作用;f.化石燃料的燃烧。

(2)碳的存在形式与循环形式。

①在生物群落和无机环境间:主要以 CO2 形式循环。

②在生物群落内部:以含碳有机物形式传递。

③在无机环境中:主要以 CO2 和碳酸盐形式存在。

(3)碳进入生物群落的途径:生产者的光合作用和化能合成作用。

(4)碳返回无机环境的途径。

①生产者、消费者的呼吸作用。②分解者的分解作用。③化石燃料的燃烧。

3.温室效应

(1)形成原因:大量化石燃料的燃烧,导致大气中的 CO2 含量迅速增加,打破了生物圈中碳循环的平衡。

(2)主要影响:使气温上升,加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生

物的生存构成威胁。

(3)解决思路:减少化石燃料的燃烧,植树造林,开发清洁能源。

4.能量流动和物质循环的关系

(1)区别

项目 能量流动 物质循环(以碳循环为例)

形式 以有机物为载体 主要是无机物

特点 单向流动、逐级递减 全球性、循环性

范围 生态系统各营养级 生物圈(全球性)

(2)联系

①两者是同时进行的,彼此相互依存,不可分割。

②物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落

和无机环境之间循环往返。

【重点突破】

一、某一营养级能量的来源与去路分析

(1)能量来源

生产者的能量主要来自太阳能

消费者的能量来自上一营养级同化的能量

(2)能量去向:流入某一营养级的能量去向可从以下两个角度分析:

①定量不定时(在足够长的时间内能量的最终去路)

a.自身呼吸消耗;b.流入下一营养级(最高营养级除外);c.被分解者分解利用。

②定量定时:流入某一营养级的一定量的能量在一定时间内的去路可有四条:

a.自身呼吸消耗;b.流入下一营养级;c.被分解者分解利用;d.未利用,既未被自身呼吸消耗,也未被

下一营养级和分解者利用,如果是以年为单位研究,这部分的能量将保留到下一年,因此“未利用”是

指在有限的时间“还没来得及被利用的能量”。可用如图表示:

2.能量计算:

若在食物网中,某一营养级同时从上一营养级的多种生物中获得能量,计算某一生物获得的能量或需

要某一生物提供的能量时,首先,要注意某一生物“从不同食物链中获得能量的比例”,或某一生物“给

不同生物提供能量的比例”,然后按照各个单独的食物链分别计算后合并。

①顺推法:能量流向调整,从前往后计算。即由植物下推,用“乘法”。

②逆推法:能量来源调整,从后往前计算。即由高营养级前推,用“除法”。

二、对物质循环过程中相关图解的识别

(1)图 1——先根据双向箭头判断:a 和 b 应为生产者和非生物的物质和能量,不能写“无机环境”,也不

能写“生物类别”。再根据 a→c 判断:c 为消费者,剩下的 d 为分解者。

(2)图 2——根据 a 与 c 之间的双向箭头及 a 有多个指出箭头,c 有多个指入箭头判断:a 是生产者,c

是非生物的物质和能量。根据 a、b、d 的箭头都流向 e,可进一步判断:b 是初级消费者,d 是次级消

费者,e 是分解者。

(3)图 3——根据 a 与 e 之间的双向箭头及 a 有多个指入箭头 e 有多个指出箭头判断:a 为非生物的物质

和能量,e 为生产者。然后观察剩余的几个成分,其中其他生物部分的箭头都指向 c,所以 c 是分解者,

剩余的 b、d、f 则为消费者。整个图解中,食物链是 e→f→d→b。

三、 碳循环的过程及特点分析

一看――→

双

箭头

双箭头一方为“生产者”,另一方为“大气

CO2库”

二看――→

多

箭头

图示各环节均可向其指来箭头,则被指向

方为“大气CO2库”

三看――――――→

“生产者”“消费

者”及其指向

生产者指向消费者

生产者消费者均指向分解者

【真题训练】

1.(2016·全国卷Ⅰ)在漫长的历史时期内,我们的祖先通过自身的生产和生活实践,积累了对生态方面

的感性认识和经验,并形成了一些生态学思想,如:自然与人和谐统一的思想。根据这一思想和生态

学知识,下列说法错误的是( )

A.生态系统的物质循环和能量流动有其自身的运行规律

B.若人与自然和谐统一,生产者固定的能量便可反复利用

C.“退耕还林、还草”是体现自然与人和谐统一思想的实例

D.人类应以保持生态系统相对稳定为原则,确定自己的消耗标准

B [生态系统的物质循环和能量流动有其自身的运行规律,人类只能认识并利用其运行规律,不能改

变它,故 A 项正确。生产者固定的能量可多级利用,但不能反复利用,故 B 项错误。“退耕还林、还

草”可防风固沙、涵养水源等,是体现自然与人和谐统一思想的实例,故 C 项正确。人类应以保持生态

系统相对稳定为原则,确定自己的消耗标准,避免过度消耗,破坏生态环境,故 D 项正确。]

2.(2016·全国卷Ⅲ)我国谚语中的“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了食物链的原理。若鹰迁入了蝉、螳螂和

黄雀所在的树林中,捕食黄雀并栖息于林中。下列叙述正确的是( )

A.鹰的迁入增加了该树林中蝉及其天敌的数量

B.该生态系统中细菌产生的能量可流向生产者

C.鹰的迁入增加了该生态系统能量消耗的环节

D.鹰的迁入改变了该生态系统能量流动的方向

C [根据文字信息写出食物链:植物→蝉→螳螂→黄雀→鹰,鹰的迁入会导致黄雀减少、螳螂增加、

蝉减少等一系列变化,故 A 项错误。细菌一般是生态系统的分解者,分解者从动植物遗体、遗物中获

得的能量大部分会通过分解作用以热能的形式散失,不会再被生产者利用,故 B 项错误。鹰的迁入使

该生态系统的食物链由 4 个营养级变为 5 个营养级,增加了该生态系统能量消耗的环节,故 C 项正确。

鹰的迁入使该生态系统的食物链营养级增加,但食物链还是只有一条,所以能量流动的方向未改变,

故 D 项错误。]

3.(2018·全国卷Ⅱ)大型肉食性动物对低营养级肉食性动物与植食性动物有捕食和驱赶作用,这一建立

在“威慑”与“恐惧”基础上的种间关系会对群落或生态系统产生影响,此方面的研究属于“恐惧生态学”

范畴。回答下列问题:

(1)当某种大型肉食性动物迁入到一个新的生态系统时,原有食物链的营养级有可能增加,生态系统中

食物链的营养级数量一般不会太多,原因是________________________________________________。

(2)如果将顶级肉食性动物引入食物网只有三个营养级的某生态系统中,使得甲、乙两种植食性动物间

的竞争结果发生了反转,即该生态系统中甲的数量优势地位丧失。假定该反转不是由顶级肉食性动物

的直接捕食造成的,那么根据上述“恐惧生态学”知识推测,甲的数量优势地位丧失的可能原因是

_______________________________________________(答出一点即可)。

(3)若某种大型肉食性动物在某地区的森林中重新出现,会减轻该地区野猪对农作物的破坏程度。根据

上述“恐惧生态学”知识推测,产生这一结果的可能原因有_____________________(答出两点即可)。

解析:(1)从能量金字塔可以看出,在一个生态系统中,营养级越多,在能量流动过程中损失的能量就

越多,因此,生态系统中的能量流动一般不超过 4~5 个营养级。(2)根据题干信息“大型肉食性动物对

低营养级肉食性动物与植食性动物有捕食和驱赶作用”,又这一种间关系是建立在“威慑”和“恐惧”基础

上的,且题干指出导致植食性动物甲在数量上的优势地位丧失不是由顶级肉食性动物的直接捕食造成

的,因此,甲的数量优势地位丧失的可能原因是顶级肉食性动物对甲产生的“威慑”比乙高,甲因“恐惧”

而逃离该生态系统的数量比乙多。(3)根据题中“恐惧生态学”的观点可知,大型肉食性动物对野猪有捕

食和驱赶的作用,故某大型肉食性动物的重新出现可能会使野猪的被捕食量增加,同时野猪也会因“恐

惧”而减少采食,从而降低其对农作物的破坏程度。

答案:(1)生产者固定的能量在沿食物链流动过程中大部分都损失了,传递到下一营养级的能量较少 (2)

甲对顶级肉食性动物的恐惧程度比乙高,顶级肉食性动物引入后甲逃离该生态系统的数量比乙多 (3)

大型肉食性动物捕食野猪;野猪因恐惧减少了采食

【专项训练】

1.如图为生态系统中碳循环的模式图。相关叙述正确的是( )

A.甲代表生产者,①可以代表化能合成作用

B.在食物链中占有碳元素最多的营养级可能是甲

C.该生态系统中的消费者为乙、丙

D.碳元素在甲、乙、丙、丁间以含碳有机物的形式传递

B [据题图分析,甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者,丁是大气中的二氧化碳库,则①表示呼吸

作用,A、C 错误;根据能量传递的逐级递减的特点可知,甲含有能量最多,则其含有的碳元素也最多,

B 正确;碳元素在甲、乙、丙间以含碳有机物的形式传递,而与丁之间的传递形式是二氧化碳,D 错

误。]

2.如图表示某生态系统的碳循环示意图,图中箭头表示碳流动的方向。下列有关分析错误的是( )

A.丙和乙的种间关系为捕食和竞争

B.若缺少甲和丁该生态系统将会崩溃

C.该生态系统的碳循环有其自身的运行规律

D.照射在甲上的太阳能是流经该生态系统的总能量

D [析图可知,甲为生产者,乙为初级消费者,丙为次级消费者,丁为分解者。丙和乙都以甲为食,

且丙捕食乙,A 正确;生产者和分解者是生态系统的必不可缺少的成分,B 正确;碳循环是在每个生

态系统独特的营养结构基础上实现的,有其自身的运行规律,C 正确;生产者固定的太阳能是流经该

生态系统的总能量,仅是接收到的太阳能很小的一部分,D 错误。]

3.如图为一个简化的生态系统能量流动和物质循环示意图,对图中箭头的含义表述错误的是( )

A.④和⑤可表示生物群落中能量的散失

B.⑤可表示生物群落中的物质回归无机环境

C.②表示能量在生物体之间单向流动

D.①可表示碳元素从二氧化碳转变为有机物

A [读图可知,生物群落中能量的散失—④呼吸作用以热能散失,生物群落 中的物质回归无机环境—

⑤分解者的分解,A 错误,B 正确;能量在生物体之间单向流动,如图中的②、③,C 正确;碳元素

从二氧化碳转变成有机物—①光合作用合成有机物,D 正确。]

4.如图为生态系统中能量流动的部分过程。下列叙述不正确的是( )

A.①中的能量来自生产者的同化作用

B.分解者利用的能量一定比 a 小

C.b 为初级消费者用于生长发育和繁殖的能量

D.应在 a 处加上细胞呼吸散失的热能箭头

B [A 正确,①表示初级消费者粪便中的能量来自生产者的同化作用;B 错误,a 表示被初级消费者同

化的能量,分解者从生产者利用的能量不一定比 a 小;C 正确,b 为初级消费者用于生长发育和繁殖的

能量;D 正确,一个营养级同化的能量大部分通过呼吸作用以热能形式散失,应在 a 处加上细胞呼吸

散失的热能箭头。]

5.如图表示在一个生态系统中,植物光合作用积累的有机物被植食动物利用的过程。下列有关叙述正

确的是( )

A.①⑤之和为输入到生态系统的全部能量

B.植食动物粪便中的能量包含在⑦中

C.⑤⑥⑦⑧之和为流向分解者的能量

D.④占②的百分比为能量传递效率

B [输入到生态系统的全部能量是生产者固定的全部太阳能,等于植物呼吸消耗的能量+植物光合作

用积累的有机物,A 错误;植食动物粪便中的能量属于植物同化量的一部分,并未被植食动物同化,B

正确;⑧表示植食动物呼吸消耗的能量,并没有流向分解者,C 错误;能量传递效率为相邻两营养级

间同化量的比值,植物同化量未知,D 错误。]

6.下列关于生态系统的能量流动的叙述中,错误的是( )

A.由于生态系统的能量流动是逐级递减的,所以营养级越高则所同化的能量就越少

B.由于散失的热能不能被生产者重新固定,所以生态系统的能量流动是单向不可循环的

C.充分利用作物秸秆等可以提高能量传递的效率

D.能量流动和物质循环的渠道都是食物链和食物网

C [生态系统中的能量沿食物链流动时,部分能量以热能的形式散失,部分能量被分解者所利用,所

以营养级越高同化的能量就越少,A 正确;生产者只能固定光能或化学能,而不能固定每个营养级及

分解者所散失的热能,所以生态系统的能量流动是单向的,B 正确;生态系统的能量传递效率一般不

能人为改变,充分利用作物秸秆只能提高能量利用率而不能提高能量传递效率,C 错误;能量流动和

物质循环的渠道都是食物链和食物网,D 正确。]

7.图 1 是一个由 5 种生物组成的食物网;图 2 所示为桑基鱼塘农业生态系统局部的能量流动,图中字

母代表相应能量。据图回答以下问题:

(1)若图 1 食物网中戊摄食丁和丙的比例为 3∶1,丙摄食的两种生物所占比例相等,则戊每增加 10 kg

生物量,按 10%的能量传递效率计算,需要消耗生产者________kg。

(2)图 2 中的 C 和 B1+C1+D1 可表示桑树和蚕用于________________的能量。蚕沙(粪便)投入鱼塘供给

鱼食用,蚕沙中同化的能量属于第________营养级所含的能量。

解析:(1)若图 1 食物网中戊摄食丁和丙的比例为 3∶1,丙摄食的两种生物所占比例相等,则戊每增加

10 kg 生物量,按 10%的能量传递效率计算,由甲→丁→戊这条食物链需要消耗甲 10×3

4÷10%÷10%=

750 kg。 由甲→丙→戊这条食物链需要消耗甲 10×1

4÷10%×1

2÷10%=125 kg。由甲→乙→丙→戊这条食

物链需要消耗甲 10×1

4÷10%×1

2÷10%÷10%=1 250 kg,因此共需要消耗生产者(甲)750+125+1 250=2

125 kg。

(2)图 2 中,流经生态系统的总能量是生产者固定的太阳能总量,应是 A;桑树呼吸作用所散失的热能

可用 B 表示,图中的 C 表示净光合作用,是桑树用于生长、发育、繁殖等生命活动所需的能量,B1

+C1+D1 属于蚕用于蚕生长、发育、繁殖等生命活动所需的能量。蚕沙中所含的能量是蚕未同化的能

量,仍属于其上一个营养级,即属于第一营养级所含的能量。

答案:(1)2 125 (2)自身生长、发育、繁殖等生命活动 一