- 2.27 MB

- 2021-05-11 发布

专题五 地理环境整体性和差异性规律

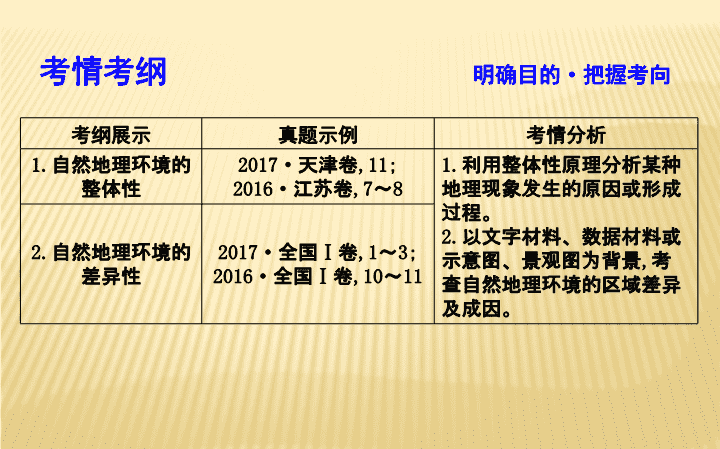

考情考纲

明确目的

·

把握考向

考纲展示

真题示例

考情分析

1.

自然地理环境的整体性

2017

·

天津卷

,11;

2016

·

江苏卷

,7

~

8

1.

利用整体性原理分析某种地理现象发生的原因或形成过程。

2.

以文字材料、数据材料或示意图、景观图为背景

,

考查自然地理环境的区域差异及成因。

2.

自然地理环境的差异性

2017

·

全国

Ⅰ

卷

,1

~

3;

2016

·

全国

Ⅰ

卷

,10

~

11

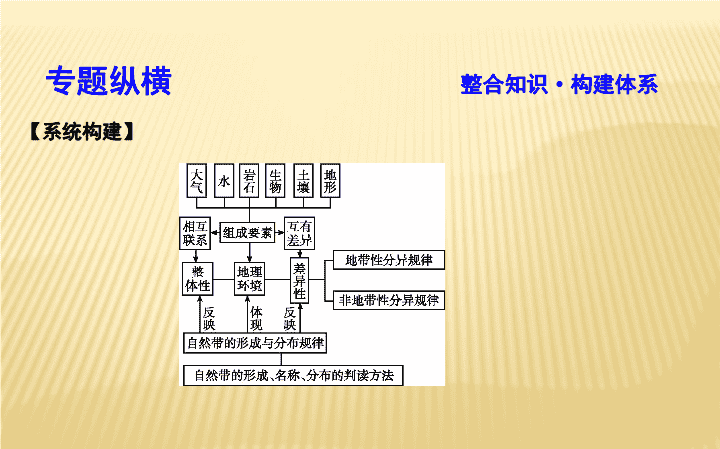

专题纵横

整合知识

·

构建体系

【

系统构建

】

【

专题热词

】

1.

转场放牧

:

是一种非常古老的活动

,

即依据不同的季节把牲畜从一个地方赶到另一个地方的游牧活动。牧民们赶着自己的牲畜去不同的地区

,

去最好的草场采食最优良的牧草

,

现在多存在于一些山地牧区。本热词主要涉及山地的垂直分异、牧业的可持续发展等。

2.

蝴蝶效应

:

上个世纪

70

年代

,

美国气象学家洛伦兹在解释空气系统理论时说

,

亚马孙雨林一只蝴蝶翅膀偶尔振动

,

也许两周后就会引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。蝴蝶效应用在地理上也可以考查地理环境的整体性。

考点一 自然地理环境的整体性

真题导引

(2017

·

天津卷

,11)

读图文材料

,

回答下题

:

冻土

是指温度在

0℃

或

0℃

以下

,

含有冰的土层或岩层

,

分为季节冻土和多年冻土。我国科学家考察了

全球变暖

对青藏高原多年冻土的影响及其产生的后果。

据图文信息判断

,

下列说法符合事实的是

(

)

A.

活动层厚度变小

,

补给河流的水源增加

B.

活动层厚度变大

,

春耕播种的时间推迟

C.

永冻层上界上升

,

利于喜温植物的生长

D.

永冻层上界下降

,

建筑基础稳定性变差

【

尝试答题

】

D

【

解题思路

】

1.

审材料

:

气温→冻土。

2.

审图表

:

多年冻土分为上下两层。上层为活动层

(

冬冻夏融

),

下层为永冻层

(

常年冻结

)

。

3.

审设问

:

全球变暖对青藏高原冻土的影响。全球变暖

,

气温升高

,

永冻层的上界下降

,

活动层的厚度增大

,

建筑基础稳定性变差。

【

失分控制

】

该题如果对

“

活动层

”“

永冻层

”

的厚度以及影响厚度变化的 因素理解不透

,

容易出现错选。理解了全球变暖产生的影响就能轻松解决 问题。

专题方略

1.

地理环境整体性的应用角度分析

地理环境要素与环境总体特征协调一致的关系

常分析某一区域自然景观的成因

,

如结合地理位置分析气温、降水等对生物景观的影响

总之

,

在分析具体问题时要遵循

“

牵一发而动全身

”

的思路

:①

明确人类活动所牵的

“

一发

”

是哪一要素

;②

逐步分析该变化所引起的其他要素发生的变化

;③

分析

“

全身

”

呈现出怎样的变化

地理环境某一要素变化导致其他要素甚至整个环境的变化

一般结合区域图、景观图、资源问题和环境问题

,

运用各地理要素间的相互关系原理进行分析

一个区域的变化对其他区域的影响

常结合某一地区环境的变化分析环境问题成因。应结合题目提供的自然现象或过程

,

提取出所描述的自然地理要素

,

分析与之相关地区的内在关联性以及演变运动过程

2.

自然地理环境特征类试题的答题技巧

(1)

运用整体性原理解释地理问题。该类型试题答题思路一般为

:

确定该自然地理

要素是什么

,

如

地形等

分析该要素对

其他要素有什

么影响→

分析其他因素对该

要素有什么影响

→

→

(2)

运用自然带的分布规律解释地理问题。该类型试题答题思路一般为

:

考向突破

命题角度一 地理环境形成中的新功能

腐殖质是土壤有机质的主要组成部分

,

其在微生物分解作用下可形成无机质。

读“我国某地土壤腐殖质层级土壤剖面图

(

局部

)”,

回答

(1)

~

(2)

题

:

(1)

该地区土壤表层黑色腐殖质层厚度小

,

最主要的原因是

(

)

A.

植被稀疏

B.

气温较高

C.

降水量大

D.

地下水丰富

(2)

该图体现的物质循环有

(

)

①

水循环 ②生物圈循环 ③地质循环 ④大气三圈环流

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

解析

:

第

(1)

题

,

腐殖质是植物枯枝落叶在微生物分解过程中形成的

,

微生物的活跃程度受气温影响较大

,

在适当的高温环境下

,

微生物分解作用强大

,

腐殖质层就薄。第

(2)

题

,

“

该图

”

是关键词

:

雨水和地下水构成水循环

;

腐殖质的形成需生物循环参与

,

故

A

项正确。地质循环指三大类岩石和岩浆四种物质的相互转化

;

图中没有显示大气的三圈环流。

答案

:

(1)B

(2)A

命题角度二 自然地理环境的整体性

我国某地区的植被多呈斑块分布的特征。在自然降水条件下

,

该地区结皮斑块产生的径流、侵蚀产物、有机质、氮及溶解养分中均大量被位于下坡向的灌丛斑块截获。下图为该地区植被呈斑块状分布的山坡。

读图

,

回答

(1)

~

(3)

题

:

(1)

形成

a

处堆积物的地质作用最可能是

(

)

A.

风力作用

B.

流水作用

C.

冰川作用

D.

风化作用

(2)b

处植被的作用主要是

(

)

A.

增加湿度和径流

B.

减小风速和沙尘

C.

阻止冰川和固沙

D.

拦截径流和泥沙

(3)

从植被分布的格局看

,

该地区最可能位于

(

)

A.

荒漠地区

B.

沿海地区

C.

湿润地区

D.

平原地区

解析

:

第

(1)

题

,

读图

,

根据图中表示径流的箭头

,

可推测形成

a

处堆积物的地质作用最可能是流水作用

,

灌丛将流水携带的泥沙及养分拦截

,

形成堆积物

,

故

B

项正确。第

(2)

题

,b

处植被的作用主要是保护坡地

,

减缓径流流速

,

拦截径流和泥沙

,

故

D

项正确。有植被阻挡

,

径流不会增加

,A

项错。图示内容没有减小风速和沙尘、阻止冰川和固沙的内容信息

,

故

B

、

C

项错误。第

(3)

题

,

从植被分布的格局看

,

该地区植被以灌丛为主

,

说明位于干旱区

,

最可能位于荒漠地区

,

故

A

项正确。

答案

:

(1)B (2)D (3)A

考点二 自然地理环境的差异性

真题导引

(2017

·

全国

Ⅰ

卷

,1

~

3)

如图为我国东部地区某城市街道机动车道与两侧非机动车道

绿化隔离带

的景观对比照片

,

拍摄于

2017

年

3

月

25

日

。数年前

,

两侧的绿化隔离带

按同一标准栽种了常绿灌木

;

而如今

,

一侧灌木

修剪齐整

(

左图

),

另一侧则

杂树丛生

,

灌木零乱

(

右图

)

。拍摄当日

,

这些杂树

隐有绿色

,

新叶呼之欲出

。

据此回答

(1)

~

(3)

题

:

(1)

当地的自然植被属于

(

)

A.

常绿阔叶林

B.

落叶阔叶林

C.

常绿硬叶林

D.

针叶林

(2)

造成图示绿化隔离带景观差异的原因可能是该街道两侧

(

)

A.

用地类型差异

B.

居民爱好差异

C.

景观规划不同

D.

行政管辖不同

(3)

图示常绿灌木成为我国很多城市的景观植物

,

制约其栽种范围的主要自然因素是

(

)

A.

气温

B.

降水

C.

光照

D.

土壤

【尝试答题】

(1)B (2)D (3)A

【解题思路】

1.

审材料:

同一街道两侧自然景观的差异→区域范围小,景观差异受自然条件影响小;3月25日杂树隐有绿色,新叶呼之欲出→此处植被在冬季时,树叶落完,春季时长出新叶→此地位于我国北方地区→此处的自然植被为温带落叶阔叶林。

2.

审图表:

自然景观图→自然带分布及影响自然景观的因素。

3.

审设问:

(1)据关键词

“

自然植被

”

→自然带分布规律的应用。

(2)据限定词

“

图示绿化隔离带

”

→影响微区域自然景观差异的因素判断。

“

数年前两侧植被类型相同

”

→造成绿化隔离带景观差异的原因可能是该街道两侧分属不同的行政管理部门。

(3)

据限定词

“

制约栽种范围

”

→影响自然景观差异的因素判断。我国北方地区冬季气温低

,

大多数植物都在冬季落叶

,

故制约常绿灌木栽种范围的主要自然因素是气温。

【

失分控制

】

本题组易出错在第

(2)

题

,

不少考生错选

,

认为造成图示绿化隔离带景观差异的原因可能是该街道两侧景观规划存在差异

,

同为隔离带的行道树

,

其规划相同

,

材料中提到

“

数年前

,

两侧的绿化隔离带按同一标准栽种了常绿灌木

”

,

都是绿化隔离带用地

,

街道两侧

,

距离近

,

居民爱好不可能差异这么大。因此

,

认真阅读、明确题意才能减少失误。

专题方略

1.自然带分布规律的判断方法

分析角度

表现

(

举例

)

地域分异规律的判断

看自然带的延伸方向和更替方向

东西方向延伸、南北方向更替体现的是由赤道到两极的地域分异规律

,

如非洲大陆从赤道向南北两侧自然带的变化

南北方向延伸、东西方向更替体现的是从沿海向内陆的地域分异规律

,

如亚欧大陆中纬度地区从沿海向内陆自然带的变化

从山麓向山顶更替体现的是山地的垂直地域分异规律

,

如喜马拉雅山等一些高山地区自然带的分异

山地自然带的判断

总体规律

山地垂直自然带的更替规律类似于由赤道到两极的地域分异规律

自然带

谱复杂

程度

山体所在纬度

:

纬度愈低愈复杂

,

纬度愈高愈简单

山体海拔

:

海拔愈高愈复杂

,

海拔愈低愈简单

,

甚至无变化

山顶与山麓之间相对高度

:

相对高度大则复杂

,

相对高度小则简单

同一自然

带海拔

山体所在纬度

:

纬度低

,

海拔高

;

纬度高

,

海拔低

坡向

:

同一山体

,

阳坡高

,

阴坡低

2.

影响雪线高度的因素

影响因素

表现

温度

坡向

阴坡雪线低

;

阳坡雪线高

纬度

纬度高

,

雪线低

;

纬度低

,

雪线高

降水

降水多

,

雪线低

;

降水少

,

雪线高

迎风坡雪线低

,

背风坡雪线高

坡度

缓坡雪线低

;

陡坡雪线高

3.

世界陆地主要的非地带性地域分异现象及其成因

实际分布的自然现象

形成原因

南美大陆西岸

3°S

~

30°S

狭长的热带荒漠带

秘鲁寒流降温减湿

南美洲大陆南段东岸形成温带荒漠带

(

巴塔哥尼亚沙漠

)

安第斯山脉阻挡西风气流降水少

赤道附近的东非高原呈热带稀树草原景观

海拔高

,

气温较低

,

对流作用较弱

,

降水较少

,

不能形成热带雨林气候

马达加斯加岛东部的热带雨林带

东部地处东南信风迎风坡

;

马达加斯加暖流增温增湿

;

东南信风来自海洋

,

性质暖湿

4.

垂直带谱示意图的判读方法

(1)

判定南北半球

:

南坡同类自然带高于北坡

,

则该山脉一般位于北半球。如上图中的山地就位于北半球。

(2)

判定热量带

:

山麓的自然带

(

基带

)

反映山地所处的热量带。如上图中的山地所处的热量带为热带。

(3)

判读纬度高低

:

通常

,

带谱数量越多

,

山地所在纬度位置越低。如上图中的山地位于低纬度

(

赤道

)

地区。

(4)

判断迎风坡

:

迎风坡降水丰富

,

自然带的数量较多

,

雪线的海拔较低。如上图中南坡为迎风坡。

考向突破

命题角度一 自然地理环境的差异性

(原创题)

将潜水位海拔相等的点连成的线称作等潜水位线。下图中虚线为等潜水位线,图中a