- 1.98 MB

- 2021-05-11 发布

争做中国债主

甲午中日战争以后,清政府为了偿付对日赔款和

“

赎还

”

辽东半岛的费用,大借外债。为了争做中国的债主,帝国主义列强展开了对中国资本输出的激烈竞争

抢夺路权、矿权

列强在争做中国债主的同时,又以另一种方式向中国输出资本,即抢夺在中国修筑铁路、开采矿山的权利。这也成为帝国主义抢夺势力范围的重要手段

争相

开厂

列强利用

《

马关条约

》

里关于日本在中国开办工厂的规定,又开始在中国大规模投资建厂。外国工厂的生产规模大、产量多、成本低,产品在中国市场处于优势地位

划分

“

势力范围

”

19

世纪末,俄、法、英、日纷纷在中国强占租借地和划分

“

势力范围

”

。中国的领土主权进一步遭到破坏,独立自主的地位进一步丧失

门户开放政策

美国因美西战争错过了瓜分中国的机会,美西战争后,美国立即提出了

“

门户开放

”

的政策、贸易机会均等的照会。美国在承认列强在华

“

势力范围

”

和已经获得的特权前提下,要求

“

利益均沾

”

阶级基础

民国初年,民族资本主义迅速发展,无产阶级队伍不断壮大,为新民主主义革命的到来提供了阶级基础

思想基础

新文化运动掀起了中国近代思想解放运动的高潮,为马克思主义的传播创造了条件,为新民主主义革命的到来创造了思想条件

国际环境

俄国十月革命的爆发为中国革命提供了新的方案和新的环境,以俄为师逐渐成为中国革命志士的一种选择

群众基础

民国初年,群众性的反帝爱国运动不断高涨,普通民众第一次将自己与国家的命运联系起来,为新民主主义革命的到来创造了群众基础

政治

中共

“

二大

”

制定了反帝反封建的纲领,孙中山接受了中国共产党的这一政治主张,提出了新三民主义,成为国共合作的政治基础

组织

积极帮助和促成建立革命统一战线,把国民党改组为各革命阶级的联盟,并通过统一战线的组织形式,宣传中国共产党的纲领,开展工农运动,推动了全国革命形势的发展

群众运动

国民革命的特点之一就是群众运动,中国共产党积极领导和发动工农运动,沉重地打击了帝国主义和封建军阀的统治基础,支持和配合了北伐战争

军事

在中国共产党的推动下,建立了革命武装,创办了黄埔军校,在国民革命军中建立了政治制度。在北伐战争中,共产党员发挥了先锋模范作用

部门

纺织业

缫丝业

面粉业

火柴业

水电业

机器业

矿冶业

新增企业数

(

个

)

80

69

54

30

60

20

73

新增资本额

(

万元

)

1 332.1

543.6

757.8

140

3 619.7

320.8

2 474.2

广泛性

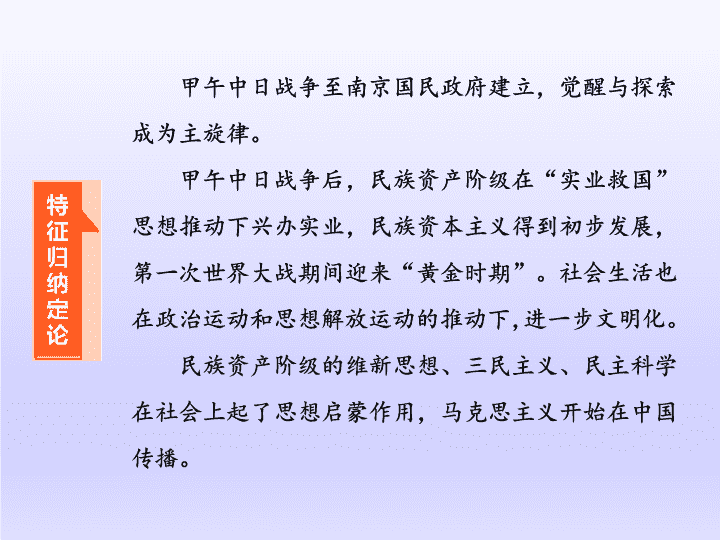

地主阶级、农民阶级、资产阶级都进行了各种各样的探索。这主要是由于外国资本主义和中华民族的矛盾已经成为中国社会的最主要矛盾,各阶级在反抗外来侵略和维护民族利益方面具有一致性

普遍性

西方列强的侵略不仅打开了中国的大门,也开阔了人们的眼界,使人们认识到了西方的先进和中国的落后

层次性

从器物到制度再到思想。出现这一特点的原因不仅在于对东西方认识的差异,更主要的是阶级地位的差异

继承性

近代先进的中国人相继提出各种救国方案,既有继承又有发展,既有量变又有质变

阶段性

从鸦片战争到

《

辛丑条约

》

的签订,中国人民的抗争和探索基本上以反侵略为主、反封建为辅;

《

辛丑条约

》

签订以后,民族矛盾与阶级矛盾合流,反帝反封建成为历史的两大主题

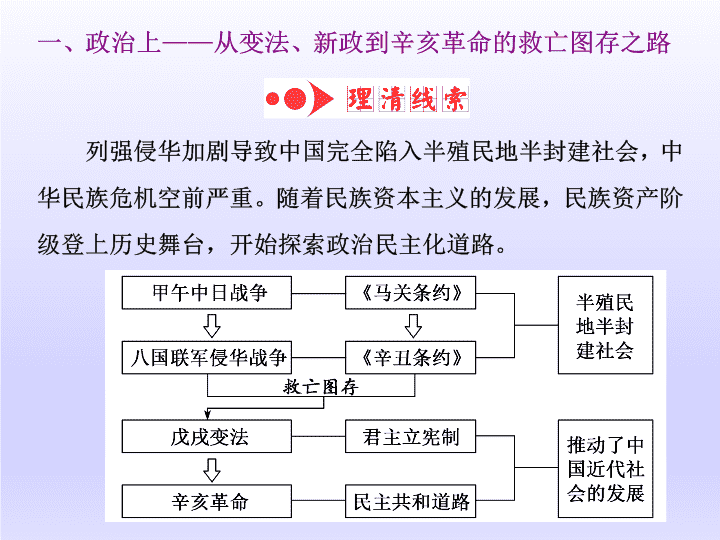

大幕

拉开

19

世纪末

20

世纪初,以传播西方民主思想为主的思想启蒙运动拉开序幕,严复和梁启超等一批先进人物积极传播西方文化思想,特别是天赋人权、自由平等在当时中国的思想界、学术界起了重要的推动作用

初步

实践

辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了统治中国几千年的君主专制政体,但这次革命不像西欧启蒙运动那样声势浩大,群众没有真正觉醒,被袁世凯篡夺了革命果实,辛亥革命的理想未能实现

再次

启蒙

五四新文化运动弥补了辛亥革命最大的缺陷

——

思想启蒙,高举

“

民主

”

和

“

科学

”

的大旗,反对封建特权,要求政治民主;反对旧道德,提倡新道德;反对旧文学,提倡新文学,是辛亥革命在文化思想领域内的延续

再次

实践

五四运动后,新思潮再次向社会改造的政治化倾向转变,预示了近代中国启蒙与革命相互转化的历史趋势,至此,中国近代启蒙思潮的高潮落幕,新民主主义革命兴起

背景

一战集中暴露了西方文明的弊端。一战后列强侵犯中国权益,残酷的现实逼迫中国人做出反思

主张

提出

“

科学万能论

”“

西方中心论

”

已经破产,中国不能再一味恋慕和学习西方,而是应从价值上回归自身传统、重建中华文明,并为苦闷的欧洲人提供文明方向上的指引

评价

有助于反思科学与人类文明的关系;但高估了传统文化的价值,将西方文明、物质文明与科学等同起来,不利于新文化运动,助长保守思想

年份

英国

日本

其他国家

1894

69.49

6.26

24.25

1900

62.99

11.20

25.81

1905

55.71

14.04

30.25

1910

50.89

16.14

32.97

1914

48.31

20.39

31.30

年代

进口火柴

(

万罗

)

新厂数

厂均资本额

(

万元

)

1914

2 383.58

10

4.92

1915

2 097.34

9

3.30

1916

2 062.07

4

1.42

1917

1 559.43

8

5.47

1918

1 334.08

3

0.66

1920

848.43

23

9.67