- 6.35 MB

- 2021-05-11 发布

第

19

课时 实践的观点与真理的追求

[

备考导航

]

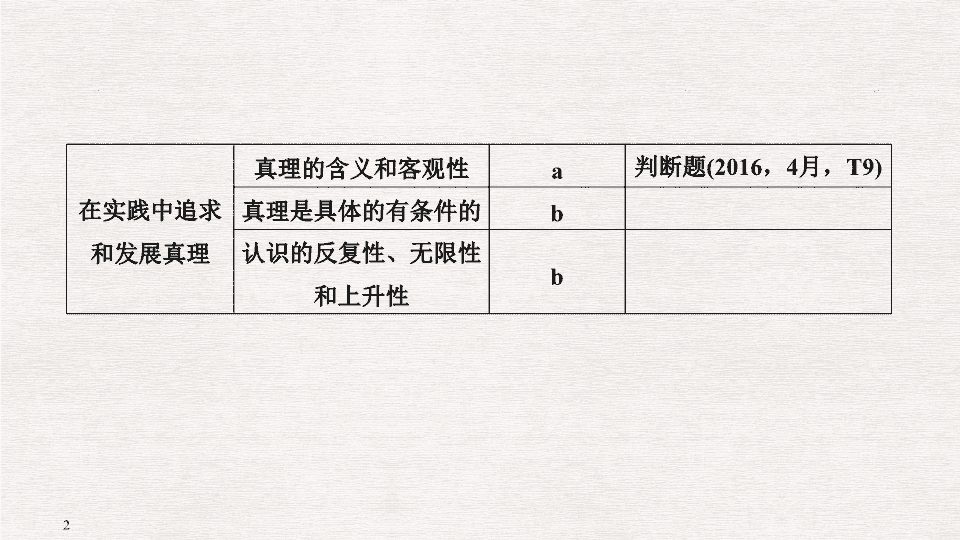

考点

知识条目

考试要求

真题分布

人的认识从何而来

实践的含义和特点

b

判断题

(2017

,

4

月,

T9)

选择题

Ι(2018

,

4

月,

T27

、

2016

,

4

月,

T30)

实践是认识的基础

c

选择题

Ι(2017

,

10

月,

T28

、

2015

,

10

月,

T30)

综合题(

2018

,

11

月,

T38

)

在实践中追求

和发展真理

真理的含义和客观性

a

判断题

(2016

,

4

月,

T9)

真理是具体的有条件的

b

认识的反复性、无限性和上升性

b

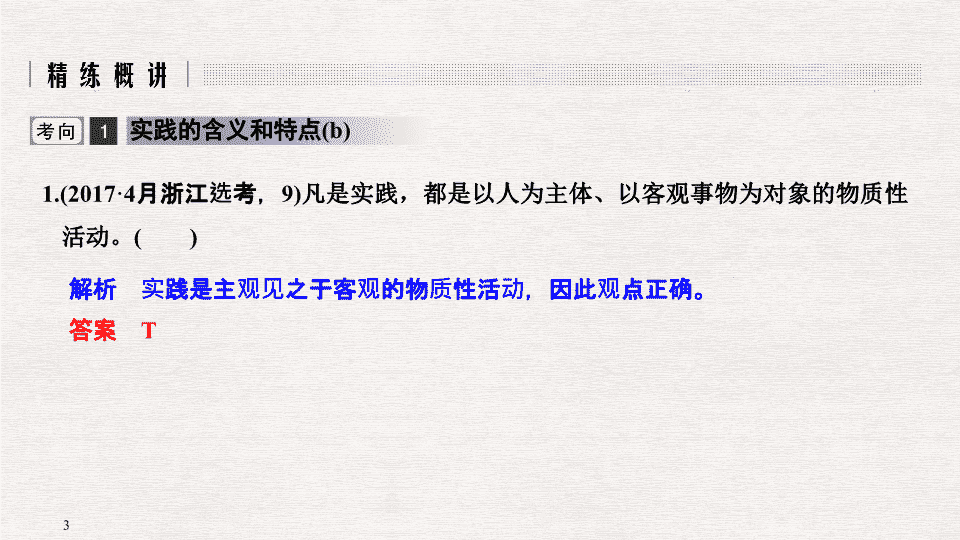

1.(

2017·4

月浙江选考,

9

)

凡是实践,都是以人为主体、以客观事物为对象的物质性活动。

(

)

解析

实践是主观见之于客观的物质性活动,因此观点正确。

答案

T

实践的含义和特点

(b)

2.(

2018·4

月浙江选考,

27

)

科学家通过对

3 000

多名退休公务员的跟踪调研,发现这些人退休后短期记忆力衰退的速度快了近

40%

,从而凸显了刺激性工作活动有利于年长者保持较好的记忆力,降低罹患阿尔茨海默病即老年痴呆的风险。这再次佐证

(

)

①

意识是人脑的机能

②

意识活动具有自觉选择性

③

实践具有社会历史性

④

实践锻炼和提高人的认识能力

A.

①②

B.

③④

C.

②③

D.

①④

解析

材料中

“

刺激性工作活动有利于年长者保持较好的记忆力,降低罹患老年痴呆的风险

”

表明了意识是人脑的机能,实践锻炼和提高人的认识能力,因此

①④

符合题意;

②③

观点与材料无关。

答案

D

3.(

2016·4

月浙江选考,

30

)

马克思说:

“

最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房之前已经在自己头脑中把它建成了。

”

这表明,人的实践活动具有

(

)

①

能动性

②

客观物质性

③

目的性

④

社会历史性

A.

①②

B.

①③

C.

②④

D.

③④

解析

本题考查实践的特点。

“

最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房之前已经在自己头脑中把它建成了。

”

,表明人的实践活动具有目的性和能动性,

①③

符合题意;材料没有体现实践的客观物质性和社会历史性,排除

②④

。

答案

B

特别提醒 正确认识实践的特点

实践的三个基本特点是统一的。实践既具有客观物质性,又具有主观能动性,是主观见之于客观的活动。这是辩证唯物主义实践观区别于以往旧的实践观的标志所在。夸大第一个特点否认第二个特点会导致机械唯物主义,而夸大第二个特点否认第一个特点会陷入唯心主义。

时政追踪

十九大报告指出:时代是思想之母,实践是理论之源。只要我们善于聆听时代声音,勇于坚持真理、修正错误,二十一世纪中国的马克思主义一定能够展现出更强大、更有说服力的真理力量!

实践是认识的基础

(c)

4.

(2015·10

月浙江选考,

30

)

自从塑料被广泛使用以后,

“

白色污染

”

一直困扰着人类。最近,中美研究人员通过科学实验发现,黄粉虫可以吞食和完全降解塑料,他们还从黄粉虫体内分离出靠聚苯乙烯生存的细菌。这项研究对治理

“

白色污染

”

具有重要意义。由此可见

(

)

A.

科学实验是认识的唯一来源

B.

实践是检验认识的真理性的唯一标准

C.

实践是认识的目的

D.

实践为人们提供日益完备的认识工具

解析

本题考查实践与认识的辩证关系。这项研究对治理

“

白色污染

”

具有重要意义,表明实践是认识的目的,故选

C

项;实践而非科学实验是认识的唯一来源,故舍去

A

;

B

、

D

两项与材料主旨不符,故舍去。

答案

C

5.(

2017·11

月浙江选考,

28

)

在发现土壤呈现流变状态还是固体状态取决于土壤颗粒之间是否存在

ODI

约束之后,中国科学家利用某种植物纤维合剂给沙子引入

ODI

约束,在沙漠进行

“

沙子土壤化

”

试验。

5

年后,所试验的

4 000

亩沙漠变成了良田。这样做是因为

(

)

A.

实践为人们提供了日益完备的认识工具

B.

人们只有亲身实践才能获得认识

C.

实践是检验认识的真理性的唯一标准

D.

科学实验是认识的唯一来源

解析

科学家发现

ODI

约束后,利用某种植物纤维合剂给沙子引入

ODI

约束,在沙漠进行

“

沙子土壤化

”

实验。使得沙漠变良田,这样做是因为实践是检验认识的真理性的唯一标准,

C

当选,

D

错误;认识工具题中未体现,

A

排除;直接经验和间接经验都是获得认识的途径,

B

表述不当。

答案

C

6.(

2016

·

4

月浙江选考,

9

)

公说公有理,婆说婆有理,到底对不对,就看大家的。

(

)

解析

实践是检验认识的真理性的唯一标准,众人的意见是否正确也要受到实践检验。

答案

F

真理的特征

(b)

7.(

考查科学精神

)

“

历史告诫我们说,一种崭新的真理惯常的命运是:始于异端,终于迷信。

”

赫胥黎的这句名言揭示了

(

)

①

真理是具体的、有条件的

②

追求真理是一个过程

③

真理起源于谬误之中

④

不同的人会获得不同的真理

A.

②④

B.

①④

C.

①②

D.

②③

解析

题干揭示了真理的具体性和条件性,

①②

入选。

③④

表述错误。

答案

C

特别提示 正确理解真理的具体性、条件性及真理与谬误的关系

(1)

真理的具体性是真理相对于特定的过程来说的,强调纵向的变化;而真理的条件性是相对于适用的条件和范围来说的,强调横向的变化。

(2)

真理与谬误既对立又统一。二者有着严格的界限、不容混淆;二者相互依存、互为前提,在一定条件下相互转化。

8.(

考查科学精神

)

根据党建需要,

“

主体责任

”

首次写入新修订的《中国共产党纪律处分条例》,而且比起以往有了全新的表述,从以往强调党风廉政建设的主体责任,扩展到全面从严治党的主体责任。这说明

(

)

①

实践产生的新问题推动人类认识的不断深化

②

人类认识在推翻以往真理的过程中向前发展

③

对同一个确定的对象会产生多种不同的认识

④

人类要随着时间推移和条件变化去发展真理

A.

②③

B.

②④

C.

①③

D.

①④

认识的反复性、无限性和上升性

(b)

解析

材料的表述中,根据党建需要,

“

主体责任

”

首次写入新修订的《中国共产党纪律处分条例》,而且比起以往有了全新的表述,表明了实践产生的新问题推动人类认识的不断深化,人类要随着时间推移和条件变化去发展真理。故

①④

入选。

②

错误,认识向前发展不一定必须要推翻已有的真理。

③

与题意无关。

答案

D

9.(

考查科学精神

)

下图漫画揭示的哲理是

(

)

A.

人的认识受主客观因素制约

B.

人的主观认识影响客观环境

C.

经实践检验的认识就是真理

D.

思想的高度决定认识的深度

解析

漫画中两个人所处的高度不同、视野不同,认识也就不同,

A

正确。人的主观认识不能影响客观环境,排除

B

;经实践检验的认识也可能是谬误,

C

错误;认识由实践决定,

D

错误。

答案

A

特别提醒 正确区分认识发展的特点与认识的过程

认识具有反复性、无限性、上升性,是指认识发展的特点;认识过程是:实践

——

认识

——

再实践,而不是认识

——

实践

——

再认识。

易错点

1

不能准确理解实践的基本特征

提醒

在涉及实践的基本特征时,材料中强调

“

计划

”“

方案

”“

规划

”

的制定一般体现的是实践具有能动性;材料中强调历史过程的一般体现的是实践的历史性;材料中强调

“

合作

”

等的一般体现的是实践的社会性。

矫正训练

1

(

考查科学精神

)

曾几何时,由于技术所限,人类眼中的海洋只是邻近的一方水域;随着造船技术的提高和海上罗盘的使用,人类进入地理大发现时代,视野投向更广阔的海域;而今,借助载人深潜器、大洋钻探船等高新技术设备,深海世界的神秘面纱逐步被揭开。这表明

(

)

①

实践具有社会历史性

②

实践是认识发展的动力

③

实践具有直接现实性

④

实践是认识的目的

A.

①②

B.

①③

C.

②③

D.

③④

解析

根据题目的表述,曾几何时,由于技术所限,人类眼中的海洋只是邻近的一方水域;现在,随着科技的发展,人们进入了地理发现的大时代,说明了实践具有社会历史性,也佐证了实践是认识发展的动力,故

①②

入选。

③④

在题目中没有体现。

答案

A

易错点

2

认识是主体对客体的直接现实性改造活动

提醒

实践是主体对客体的直接现实性改造活动,认识不具有直接现实性。

矫正训练

2

(

考查科学精神

)

为破解当前家庭经营中存在的

“

低、小、散

”

难题,推动传统农业升级,党和政府强调要发挥家庭农场等新型生产经营主体的作用。这表明认识是

(

)

①

在实践基础上不断丰富发展的过程

②

不断克服谬误逐步接近真理的上升过程

③

主体对客体的直接现实性改造活动

④

在实践的基础上主体对客体的能动反映

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

解析

当前家庭经营中存在的

“

低、小、散

”

等问题,影响了农业的进一步发展,党和政府为破解这些问题,强调要发挥家庭农场等新型生产经营主体的作用,说明党和政府对农业发展的认识在发展,而这一认识也是基于实践的能动反映,故

①④

符合题意。

②③

表述有误。

答案

B

易错点

3

不能正确理解真理的特征

提醒

真理是客观的,对同一确定对象的真理性认识只有一个。真理是具体的、有条件的,任何真理都有自己的适用范围,任何真理都是主观与客观的具体的历史的统一。

矫正训练

3

(

考查科学精神

)

如果我们不顾过程的推移,只是照搬过去的理论,或者超越历史条件,把适用于一定条件下的科学认识不切实际地运用于另一条件之中,真理都会转化为谬误。这说明

(

)

A.

真理是客观的,必须反对唯心主义

B.

真理是变化发展的,必须反对形而上学

C.

真理是可以被认识的,必须反对不可知论

D.

真理是具体的有条件的,必须反对教条主义

解析

题目中,如果我们不顾过程的推移,只是照搬过去的理论,或者超越历史条件,把适用于一定条件下的科学认识不切实际地运用于另一条件之中,真理都会转化为谬误。这说明真理是具体的有条件的,必须反对教条主义,故

D

入选。其他选项与题意无关。

答案

D

易错点

4

认识的不断完善决定着实践的不断深化

提醒

实践决定认识,实践的发展推动认识的发展。

矫正训练

4

(

考查政治认同

)

根据新时代经济社会发展的需要,十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、

“

三个代表

”

重要思想、科学发展观一道确立为党的行动指南。这说明

(

)

①

实践产生的新问题推动人的探索和发现

②

真理需要在修正其谬误中才能向前发展

③

认识与实践的统一是具体的历史的统一

④

实践是人们改造客观世界的物质性活动

A.

①③

B.

①②

C.

③④

D.

②④

解析

根据新时代经济社会发展的需要,我们党确立了习近平新时代中国特色社会主义思想,这说明实践产生的新问题推动人的探索和发现,

①

正确;我们党以往的指导思想并不是谬误,材料没有体现真理需要在修正其谬误中才能向前发展,

②

不选;根据新时代经济社会发展的需要,我们党确立了习近平新时代中国特色社会主义思想,这说明认识与实践的统一是具体的历史的统一,

③

正确;实践是人们改造客观世界的物质性活动在材料中没有体现,

④

不选。

答案

A

易错点

5

对认识的发展过程理解有误

提醒

正确理解认识的发展过程要注意以下几个

“

并不意味着

”

:

①

认识受各种条件的限制,并不意味着人类没有彻底认识世界的能力;

②

认识具有反复性,并不意味着人们无法正确认识事物;

③

单个人的认识能力是有限的,并不意味着人类的认识能力是有限的。

矫正训练

5

(

考查科学精神

)

人类初始,对自然存敬畏之心。发展到近代,人类认为可以主宰自然、征服自然。如今,人类发出了要在更高阶段上回归自然的呼声,这将会形成人与自然的

“

理性和谐

”

。这一认识过程

(

)

①

是一个圆圈式的循环运动

②

是

“

认识、实践、再认识、再实践

”

的过程

③

是一个由浅入深的发展过程

④

是经过实践和认识的多次反复达到了更高境界

A.

①③

B.

①②

C.

②④

D.

③④

解析

①

错误,认识运动是一种波浪式前进或螺旋式上升的过程。人类对自然的认识从敬畏到主宰、征服,再到现在的

“

理性和谐

”

,这一过程体现了认识具有反复性、无限性、上升性,经过实践,认识,再实践到再认识的多次反复逐步由浅入深的更高境界,故

③④

正确,

②

错误。

答案

D

实践与认识的辩证关系原理属于认识论部分最重要的理论,重点围绕实践是认识的基础展开,难度适中,选择题和主观题均有测试。实践的基本特征也是常考点。在实践中追求和发展真理属于高频考点,主要是围绕真理的含义、特征和认识发展的过程进行综合测试,要适当关注以主观题形式综合考查真理与认识发展的过程。备考时需要明确各个知识点的子知识点。

(1)

实践的特点:

①

客观物质性

(

实践的基本构成要素与实践过程的客观性

)

、

②

能动性

(

两方面体现:在改造自然的实践中、在改造社会的过程中

)

、

③

社会历史性

(

社会性、历史性

)

。

(2)

实践是认识的基础:

①

实践是认识的来源、

②

实践是认识发展的动力

(

实践中产生的新问题、实践中产生的新的认识工具、实践锻炼提高了人的认识能力

)

、

③

实践是检验认识的真理性的唯一标准

(

为什么

)

、

④

实践是认识的目的。

(3)

真理是具体的有条件的:

①

真理是有条件的

(

强调真理的适用条件和范围

)

;

②

真理是具体的

(

强调相对于动态的过程

)

。

(4)

认识的特点:

①

认识的反复性

(

原因:认识主体、认识客体

)

;

②

认识的无限性

(

原因:认识的对象、认识的主体、认识的基础

)

;

③

认识的上升性;

④

方法论:与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理。

【例】

(2018·11

月浙江选考,

38)

为了满足我国农业遥感监测中作物监测时效性要求高,监测内容多,数据要求高等需求,中国科学家做了大量研究,于

2018

年

6

月

2

日成功发射高分

6

号卫星。这颗卫星实现了空间分辨率与时间分辨率的优化组合,具有大范围、重访周期短、定量化探测等优势,提升了我国天地一体化的对地观测能力,可以为农业农村管理提供精准保障,是我国第一颗真正意义上的农业遥感卫星。

结合材料,运用生活与哲学中的相关知识,分析我国提升农业遥感监测水平是如何体现

“

实践是认识发展的动力

”

的。

答案

(1)

实践提出的新问题、新要求,推动人们进行新的探索和研究。我国农业农村管理实践对农业遥感监测提出的新要求,推动科研工作者研发新型农业卫星。

(2)

实践为人们提供日益完备的认识工具,促进了认识发展。新型农业卫星的成功发射,提升了我国天地一体化的对地观测能力,提高了我国农业遥感监测认识水平。

[

变式训练

]

(

考查科学精神

)

纵观我国区域发展战略,过去更多的是根据区域地理位置优势和产业特色制定发展规划,常局限于单一行政区划范围内。

“

一带一路

”

战略跨区域发展,表明国家更加重视从更大的区域探索解决经济社会发展过程中存在的全局性,冲突性矛盾和问题,统筹大区域内经济社会和谐发展。

结合材料,运用《生活与哲学》的相关知识,回答下列问题:

从认识论角度,分析说明我国区域发展战略发生重大转变的哲学依据。

解析

本题要求运用

“

求索真理的历程

”

的相关知识分析相关问题,实际考查认识论的知识。解答中,一是要运用该部分知识,二是要联系材料信息加以分析。

答案

①

实践是认识发展的动力和目的。我国区域发展战略的转变,是要从更大的区域探索解决经济社会发展过程中存在的全局性、冲突性矛盾和问题。

②

认识具有反复性和无限性,追求真理是一个永无止境的过程。区域发展战略有单一行政区划到跨区域发展,是我们开拓创新,在实践中发展真理的表现。

3D

、

4D

打印 重构未来社会

[

创新预测

]

1.(

考查科学精神

)3D

打印又称三维打印,其理念起源于

19

世纪末,在

20

世纪

80

年代数字技术进步的带动下得以实现,进入

21

世纪以来,

3D

打印产业初步形成并显示了巨大的发展潜力。这种

“

上上个世纪的思想,上个世纪的技术,这个世纪的市场

”

体现了

(

)

A.

认识具有反复性和无限性

B.

发展是事物的前进和上升

C.

实践活动具有社会历史性

D.

价值选择具有主体差异性

解析

题中

“

3D

打印理念起源于

19

世纪末

”

、

“

20

世纪

80

年代

3D

打印在数字技术进步的带动下得以实现

”

、

“

21

世纪以来

3D

打印产业初步形成并显示了巨大的发展潜力

”

表明了人们的社会实践活动受社会历史条件的制约,并随着社会历史条件的进步而变化发展。

A

、

B

、

D

三项均未能全面准确地反映出题意,故不能入选。因此,答案是

C

项。

答案

C

2.(

考查科学精神

)

随着

3D

打印技术日趋成熟,小到一件衣服、一块巧克力,大到一辆汽车、一架飞机,陆续被成功地

“

打印

”

出来。这直接佐证了

(

)

①

客观实在性是物质的根本属性和存在方式

②

意识活动具有主动创造性和主观能动性

③

发挥主观能动性可以根据需要,建立新的联系

④

实践是一种具有直接现实性的客观物质性活动

A.

①②

B.

②④

C.

③④

D.

①③

解析

运动是物质的根本属性和存在方式,客观实在性是物质的唯一特性,

①

错误;发挥主观能动性应该根据事物固有的联系,建立新的联系,而不是根据需要,

③

错误;

②④

符合题意,应选

B

。

答案

B

3.(

考查科学精神

)3D

打印技术以数字化、智能化和新型材料的应用为标志,被认为是改变世界的

“

破坏性

”

新技术,将使设计和制造更为简化:工厂里或许不再有生产线,模具可能退出人们的生产和生活

……

上述材料蕴含的哲理不包括

(

)

A.

人们认识的深化能够促进事物发展

B.

要从事物固有的联系中把握和改变事物

C.

发展的实质是一事物否定另一事物

D.

科学实验能把观念的存在变为现实的存在

解析

本题属于逆向思维型选择题,

C

观点错误,发展的实质是新事物代替旧事物,但这一过程是扬弃而不是简单地抛弃或否定,符合题意,应选;

A

、

B

、

D

正确,但不符合题意。

答案

C

4.(

考查科学精神

)3D

打印技术具有划时代的意义。运用

3D

打印技术可以打印从艺术品到人体器官等各种物体,让人欢欣鼓舞,但任何人都可以在家里打印枪支,又让人忧心忡忡。这告诉我们

(

)

①

任何事物都有优点与缺点

②

新事物始终是一个由不完善到完善的过程

③

事物的价值随条件的变化而变化

④

人们对新事物的认识有一个过程

A.

①④

B.

①③

C.

②④

D.

②③

解析

任何事物都有对立统一的两个方面,优点与缺点不能代替这两个方面,

①

错误;

④

正确但与题意不符,不选;

②③

符合题意,故选

D

。

答案

D