- 57.50 KB

- 2021-05-11 发布

限时规范训练

(时间:40 分钟 满分:85 分)

一、选择题(本大题共 12 题,每小题 4 分,共 48 分)

1.(2018·广东肇庆一模)公民自己而不是通过推选代表来制定法

律。在吸收全体成年男性公民参加,每年约集会 40 次的公民大会上,

雅典人就城邦的重大问题进行辩论和投票,如宣战、签约、使用公共

基金等。最下层的鞋匠和最富有的贵族同样享有在议会表态、投票和

任职的权利。这表明( )

A.雅典公民的参政热情高

B.雅典城邦实行直接民主制度

C.雅典民主的广泛性和公正性

D.雅典民主制度的成熟和完善

解析:选 B。本题考查雅典民主政治。材料中反映是享有公民权

的公民行使权力,并不是公民的参政热情高,故 A 项错误;根据材

料“雅典人就城邦的重大问题进行辩论和投票”“最下层的鞋匠和最

富有的贵族同样享有在议会表态、投票和任职的权利”说明雅典实行

的是直接民主,故 B 项正确;只有成年男性公民参加体现不出雅典

民主的广泛性,故 C 项错误;材料并未说明雅典民主的发展历程,

故 D 项错误。

2.古雅典法律规定:陶片放逐投票当日,阿哥拉(市场)中央用

木板围出一个个圆形场地,并留出 10 个入口,与雅典的 10 个部落相

对应,投票者在陶罐碎片较为平坦处,刻上他认为应该被放逐者的名

字,投入本部落的投票箱。材料说明古雅典( )

A.公民可以直接表决政治事件

B.法律维护了雅典所有人的权利

C.部落制度维护社会公平正义

D.处于部落社会而尚未形成国家

解析:选 A。本题考查雅典民主政治。材料反映的是雅典公民大

会的陶片放逐法,所有成年男性公民都要参加,故 A 项正确;雅典

法律维护的是雅典公民的权利,不是雅典所有人,故 B 项错误;材

料反映的是雅典的陶片放逐法,部落制度不是材料的主要内容,故 C

项错误;材料反映的是雅典建立了直接民主制度,不能体现雅典处于

部落社会尚未形成国家,故 D 项错误。

3.(2018·河北沧州质量检测)克利斯提尼制定“陶片放逐法”,被

放逐的人不会因此而名誉扫地,也不会丧失公民权,个人财产也不会

充公,过十年后还能够回来,也有再任公职的可能,目的是让这类人

及其追随者头脑冷静下来。公元前 417 年,雅典人废除了“陶片放逐

法”。这表明雅典人认识到( )

A.只有实行司法独立才能保障公民的基本权利

B.直接民主保证了政策执行的连续性

C.政治活动中多数人的意愿未必代表公平正义

D.参与政治活动要有较高的政治素质

解析:选 C。本题考查陶片放逐法。A 项的表述过于绝对,故 A

项错误;“陶片放逐法”一立一废,恰恰体现的是政策的不连续性,

故 B 项错误;“陶片放逐法”的实施只是为了限制对有可能危害民

主政治的公民进行十年的流放,在实施时容易为人操控,效果有限,

同时程序的公正,并不代表结果的公正,故 C 项正确;材料并不能

说明雅典人认识到自身政治素质需要提高,故 D 项错误。

4.(2018·河北石家庄期中)罗马史学家普鲁塔克在评价雅典的政

治时提道:“判处贝壳(陶片)放逐并不是对卑鄙行为的惩罚,不,这

种表面上是对威望和权势过高的人一种凌辱和贬抑的办法,但实际上

这只是散发嫉妒仇恨情绪的一种温和的手段。”这主要说明古代雅典

的民主( )

A.缺乏权力之间的制约平衡

B.忽视了公民的基本权利

C.容易受到非理性因素影响

D.民主程序存在重大缺陷

解析:选 C。本题考查雅典民主政治的弊端。陶片放逐法是维护

雅典民主政治的有力武器,是直接民主的体现,体现了公民对官员的

监督和民主,并不是缺乏不同权力的制约,故 A 项错误;根据前面

的分析,陶片放逐法制定之初是维护公民民主权利的一种有效途径,

故 B 项错误;根据题目中“实际上这只是散发嫉妒仇恨情绪的一种

温和的手段”得出陶片放逐法容易受到非理性因素的影响,故 C 项

正确;雅典的直接民主存在重大缺陷而非民主程序存在重大缺陷,

故 D 项错误。

5.(2018·河南适应性考试)古代雅典民主政治鼎盛之际,公民大

会曾允许任何公民就任何问题发言,只要他在祭坛上放一枚橄榄枝表

示请愿即可。这反映出古代雅典( )

A.政治生活缺乏法制基础 B.氏族贵族势力铲除殆尽

C.直接民主保障参政机会 D.公民权利不受城邦限制

解析:选 C。从材料信息“公民大会曾允许任何公民就任何问题

发言”可知,每一个公民都有参政机会,这得益于直接民主政治,故

选 C 项。A 项与史实不符;B 项表述过于绝对;在雅典,公民属于城

邦,受到城邦限制,故 D 项错误。

6.(2018·山东淄博模拟)雅典人组织上演悲剧时,要求全体公民

不论阶层、职业都要参与进来。戏剧节期间,城里的一切事务都要停

止,甚至妇女、奴隶、囚犯都可以出来看戏。为了能让穷人也看得上

戏,自公元前 5 世纪末,雅典开始给看戏的穷人发放看戏津贴。这些

做法旨在( )

A.提升妇女的社会地位 B.促进人文思想的传播

C.实现全体居民的平等 D.增强雅典城邦凝聚力

解析:选 D。从材料信息看,雅典要求公民积极观看戏剧,戏剧

节期间,城里的一切事务都要停止,甚至妇女、奴隶、囚犯都可以出

来看戏。公元前 5 世纪末,雅典开始给看戏的穷人发放看戏津贴。这

些做法都是希望通过让人们观看戏剧以增强雅典城邦凝聚力,故选

D 项。在雅典,妇女没有公民权,妇女观看戏剧并不能提升妇女的社

会地位,故 A 项错误;材料信息无法体现促进人文思想的传播,故 B

项错误;在雅典,公民一律平等,并非所有居民平等,故 C 项错误。

7.在罗马法院的广场上,耸立着一尊自由女神的雕像。在雕像

的背后,镌刻古罗马法格言:为了正义,哪怕天崩地裂。这反映出( )

A.罗马帝国统治下公平正义的社会秩序

B.古罗马境内实现了人人平等

C.古罗马维护社会秩序的自然法理念

D.罗马妇女已经获得了公民权

解析:选 C。罗马帝国统治下仍是维护奴隶主贵族利益,因此并

未体现出公平正义的社会秩序,故 A 项错误;在罗马,奴隶地位低

下,不属于自由民,因此并不是人人平等,故 B 项错误;材料中自

由女神像和“为了正义,哪怕天崩地裂”说明罗马倡导自由、正义的

基本原则,故 C 项正确;罗马妇女不受法律保护,不享有公民权,

故 D 项错误。

8.古罗马《十二铜表法》中的《神圣法》规定:“火葬的柴薪

不得用斧头削平,不得在死者之前放置没带药的饮料。”这反映出

《十二铜表法》( )

A.带有比较浓厚的原始色彩

B.落后于当时社会发展水平

C.仍保留习惯法的某些特征

D.力图显示氏族贵族的特权

解析:选 A。材料“《神圣法》”“火葬的柴薪不得用斧头削

平”“不得在死者之前放置没带药的饮料”说明《十二铜表法》带有

原始宗教色彩,故 A 项正确;材料中没有体现出经济发展状况,故 B

项错误;材料所列出的这些具有一定的迷信色彩,但体现不出习惯法

的特征,故 C 项错误;材料并没有突出这些规定适用的人群,所以

并不能显示氏族贵族的特权,故 D 项错误。

9.古代罗马的法学家发明了这样一条定则,即“奴隶不是人”,

并把它载入《法学阶梯》之中。法学家盖乌斯和乌尔比安则更加明确

地指出,奴隶即畜类,是“另一种家畜”。这主要反映出古代罗马法

( )

A.保护私有制的本质特征

B.缺乏“人人平等”的理念

C.仅保护奴隶主阶层特权

D.公法和私法都有较快发展

解析:选 A。“奴隶即畜类,是‘另一种家畜’”即强调对私产

的保护,故 A 项正确;古代罗马的平等强调的是法律主体的平等,

在法律的主体内,“人人平等”是非常彻底的,故 B 项错误;罗马法

的主体不仅指奴隶主,也有自由人,故 C 项错误;根据材料无法判

断是公法还是私法,故 D 项错误。

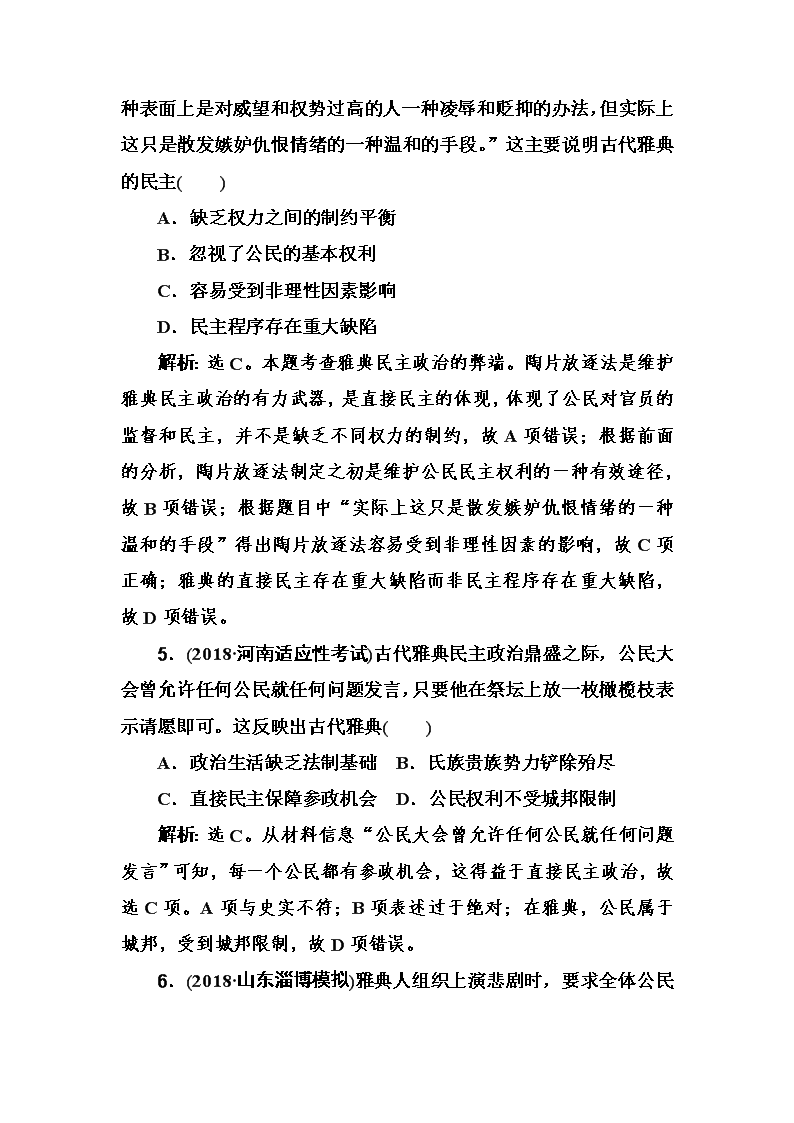

10.古罗马曾发生过数次平民撤离运动,即平民们以一种和平

方式离开罗马前往圣山。下表为几次撤离运动的统计。由此可见,古

代罗马( )

时间 事件 成果

公元前 494

年

第一次撤

离

根据约法,设立平民保民官,他们有权否决

任何官吏的行为,如果有必要,他们可以停

止任何法律的实施

公元前 471

年

第二次撤

离

贵族被迫再次让步,颁布法案:禁止设立不

受申诉权限制的长官,违者人人可得而诛之

并不受惩罚

公元前 449

年

第三次撤

离

公布《十二铜表法》,这是平民对贵族斗争

的巨大胜利

公元前 342

年

第四次撤

离

立法禁止放债,违者以公犯论

公元前 287

年

第五次撤

离

颁布法案,重申平民决定不必经过元老院的

批准,对全体公民都有法律效力

A.法律渊源广泛 B.司法实践丰富

C.追求法律公平 D.立法权限随意

解析:选 C。材料未涉及罗马法的法律渊源问题,故 A 项错误;

材料中仅仅是公民争取权益,不涉及司法问题,故 B 项错误;根据

材料可知平民的撤离运动主要是要求通过法律的方式维护平民的利

益,因此体现的是古罗马追求法律的公平问题,故 C 项正确;材料

中是法律规定的具体内容,不是立法权问题,故 D 项错误。

11.罗马法规定:“奴隶可以为主人办事、经商……可以被立

为继承人,公家的奴隶还可以立遗嘱;奴隶有权提起自由身份之诉,

乃至被解放为自由人。”此规定( )

A.体现了罗马法的民主性特征

B.推动罗马实现了社会转型

C.表明公家奴隶具有独立人格

D.蕴含了自然法的精神理念

解析:D。“奴隶可以为主人办事、经商……可以被立为继承人,

公家的奴隶还可以立遗嘱;奴隶有权提起自由身份之诉,乃至被解放

为自由人”蕴含了自然法的精神理念,故 D 项正确。

12.(2018·四川绵阳模拟)14 世纪,意大利兴起“评论法学派”,

注重联系实际生活来解释罗马法,强调罗马法与教会法、日耳曼习惯

法和中世纪城市法的结合。这反映了当时意大利( )

A.法学已经摆脱神学束缚

B.构建新时代的法律体系

C.罗马法与教会法相融合

D.人文主义淡化宗教信仰

解析:选 B。14 世纪意大利的法学等领域仍处于神学的束缚下,

故 A 项错误;从材料中意大利兴起“评论法学派”把罗马法与当时

的法律相结合,可知该学派冲破了神学对法律的束缚,具有了符合新

兴资产阶级需要的法律体系的框架,故 B 项正确;从材料“注重联

系实际生活来解释罗马法,强调罗马法与教会法、日耳曼习惯法和中

世纪城市法的结合”,可知罗马法与教会法相融合不是对材料的全面

概括,故 C 项错误;材料反映的是“评论法学派”对中世纪法学的

修改,没有涉及淡化宗教信仰,故 D 项错误。

二、非选择题(本大题共 2 小题,13 题 25 分,14 题 12 分,共 37

分)

13.(2018·山东潍坊模拟)阅读材料,完成下列要求。(25 分)

材料一 从很早的时期起,血缘亲族关系纽带在希腊社会中就被

打破了。公元前 6 世纪,克利斯提尼改革的一项重要内容,就是打破

和改造雅典社会结构中残存的血缘亲族组织。希腊城邦不是一个封闭

的农业社会,而是一个开放的商业社会,商品经济的发展,航海贸易

往来的频繁和扩大,大量外邦人迁入定居,所有这些,都从根本上腐

蚀和瓦解了古希腊社会中的血缘亲族组织。

——据《古代中西方政治制度的比较》

材料二 从秦朝建立到五代十国,宗族在封建国家的建立中不断

被分解、变异。秦朝仍实行“家天下”的政治统治,血缘亲疏仍在国

家政治生活中占据重要地位。西汉文景期间,地方宗族开始利用宗族

关系建立自治共同体,并逐渐发展为影响中央集权的强大集团。汉武

帝时,“徙强宗大族,不得族居”。东汉时,宗族以士族门阀形式持续

到了魏晋。隋唐时期地方宗族受到毁灭性打击,但因其顽强生命力,

并未完全排除于国家政治生活之外。由宋到清,宗法逐渐内化为主体

政治结构的潜在因素,一改以往的贵族存在模式,将自身形态深入到

民间基层,形成了具有特殊意义的组织群体,既维护了宗族的长治久

安,也稳定了国家政治体制。

——摘编自王露《中国古代宗族与臣民意识研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代雅典血缘亲 族组织

削弱的原因。(9 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括血缘宗族在中国古代社会

的发展特点。(9 分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,从政治制度角度,分析血亲

组织变化对古代中国和雅典的不同影响。(7 分)

解析:本题考查古代雅典和中国的血亲组织对社会的影响。题干

材料围绕古代希腊和中国血缘亲族对社会的影响展开,古代雅典和中

国的血缘亲族出现不同的发展趋势:古代雅典血缘亲族组织逐渐衰落,

其原因是雅典民主化进程中一系列改革淡化了血缘亲族组织;古代中

国血缘亲族组织也在衰落,但宗法意识始终存在。

答案:(1)原因:克利斯提尼改革(梭伦改革);商品经济发展;航

海贸易繁荣;外邦人定居。

(2)特点:贯穿中国古代社会始终;与古代政治生活关系密切;

对中国社会的影响由显性到隐性,由贵族存在模式深入民间基层;长

期维护古代政治体制稳定。

(3)中国:血亲组织长期存在,巩固了专制主义中央集权制。

雅典:血亲组织不断削弱,为民主政体的确立创立了条件。

14.(2018·崇左十校调考)阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料一 不得为任何个人的利益,制定特别的法律。

——《十二铜表法》

没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣。皇帝敕令具有法律的效用,

奴隶和隶农必须无条件地服从主人,服从命运的安排,对逃亡的奴隶

和隶农必须严加惩治。

——《查士丁尼民法大全》

材料二 (在马克思看来)法作为意识的重要组成部分,与一定的

社会关系相互关联。在特定的社会阶段,法很可能不能正确反映特定

的生产关系,如此,法便成为特定生产关系这个“真实”表面的“面

具”,只能歪曲地反映“事实”。

——李静《罗马法之歌——马克思

与维柯的一场“对话”》

综合以上材料并结合所学知识,对材料二关于罗马法的观点进行

探讨。

解析:首先从材料二中提取观点,即“罗马法与一定的社会关系

相互关联,但罗马法不能正确反映特定社会阶段的特定的生产关系”,

然后对此观点持赞同和不赞同的态度,如果是赞同,则结合罗马历史

分两部分论证,第一部分论证罗马法与一定的社会关系相互关联,从

罗马共和国早期的公民法和帝国时期的万民法角度论证,第二部分证

明罗马法不能正确反映特定社会阶段的特定的生产关系,从罗马法的

实质角度进行论证。如不赞同也要进行充分论证。

答案:材料二认为,罗马法与一定的社会关系相互关联,但罗马

法不能正确反映特定的生产关系。罗马法在共和国早期用来调整罗马

公民之间的关系,适用范围主要限于罗马公民;在帝国时期则适用于

罗马统治范围内一切自由民,主要调整财产关系和经济纠纷。但在奴

隶社会这个特定的社会阶段,这些“法”只能代表奴隶主阶级的利益,

并不能反映所有人的状况,由此甚至会带来社会矛盾的激化。罗马法

即便能反映奴隶社会的剥削实情,也不过是“歪曲”地间接反映,“法

律面前人人平等”的法律原则不能真正体现。(若学生对材料二的观

点持否定态度,论证充分,亦可酌情给分)