- 296.50 KB

- 2021-02-26 发布

- 1 -

四川省雅安市 2020 届高三第三次诊断文综历史试题

1. 成书于战国末年的《吕氏春秋》博采众议,取百家思想之所长,被认为是战国百家争鸣时

代最后的文化成就,又是文化史即将进入新历史时代的文化标志。据此可知,《吕氏春秋》

A. 反映了大一统的发展趋势 B. 建立了新的思想体系

C. 维护了奴隶主贵族的统治 D. 结束了百家争鸣局面

【答案】A

【解析】

【详解】根据“《吕氏春秋》博采众议,取百家思想之所长”可以看出其体现了战国时期百

家争鸣的特点,而“又是文化史即将进入新历史时代的文化标志”又体现出了结束战乱,走

向统一的趋势,故 A 正确;材料没有强调其思想体系,排除 B;从材料不能看出其代表哪个阶

层,排除 C;百家争鸣局面与《吕氏春秋》不存在因果关系,排除 D。

2. 西汉晚期,政府在蝗灾旱灾之后,对疾病患者进行隔离;南北朝时期,南齐政权设立了专

门的病人隔离机构;隋唐时期,设有“病坊”机构收治病人。这些措施表明当时

A. 医疗技术取得重大进步 B. 民众防疫意识显著提高

C. 疫病防治受到政府重视 D. 卫生防疫体系已经建立

【答案】C

【解析】

【详解】据题意可知,西汉、南北朝和隋唐时期政府都对病患进行救治或者设立救治机构,

说明政府重视疫病的防治,故选 C;政府对病患进行救治并不代表医疗技术已经取得重大进步,

排除 A;材料没有反映民众的防疫意识程度高低,排除 B;政府对病患进行救治并不代表卫生

防疫体系已经建立,排除 D。故选 C。

3. 据统计,两宋时期私人藏书家 700 余人,是周至唐五代千年左右藏书家总和的近 3 倍,其

中藏书万卷以上者达 200 多人。这一现象说明了两宋时期

A. 官办教育的削弱 B. 君主专制的加强

C. 崇文风气的增强 D. 市民地位的提高

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学,宋代 藏书家的增加,反映出两宋时期社会重学之风较盛行,故 C 项符合

题意;材料没有涉及到官办教育的状况,排除 A;藏书与君主专制无关,排除 B;藏书家的增

加与市民地位的提高没有关联,排除 D。

- 2 -

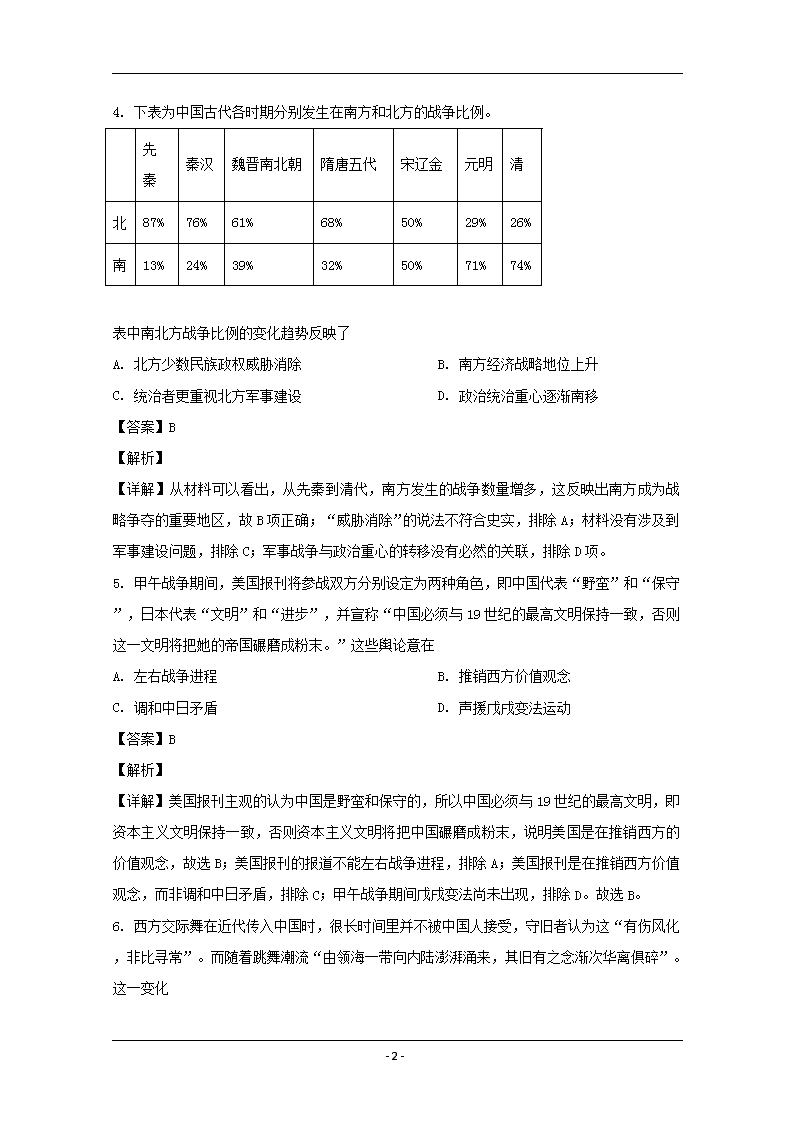

4. 下表为中国古代各时期分别发生在南方和北方的战争比例。

先

秦

秦汉 魏晋南北朝 隋唐五代 宋辽金 元明 清

北 87% 76% 61% 68% 50% 29% 26%

南 13% 24% 39% 32% 50% 71% 74%

表中南北方战争比例的变化趋势反映了

A. 北方少数民族政权威胁消除 B. 南方经济战略地位上升

C. 统治者更重视北方军事建设 D. 政治统治重心逐渐南移

【答案】B

【解析】

【详解】从材料可以看出,从先秦到清代,南方发生的战争数量增多,这反映出南方成为战

略争夺的重要地区,故 B 项正确;“威胁消除”的说法不符合史实,排除 A;材料没有涉及到

军事建设问题,排除 C;军事战争与政治重心的转移没有必然的关联,排除 D 项。

5. 甲午战争期间,美国报刊将参战双方分别设定为两种角色,即中国代表“野蛮”和“保

守”,日本代表“文明”和“进步”,并宣称“中国必须与 19 世纪的最高文明保持一致,否

则这一文明将把她的帝国碾磨成粉末。”这些舆论意在

A. 左右战争进程 B. 推销西方价值观念

C. 调和中日矛盾 D. 声援戊戌变法运动

【答案】B

【解析】

【详解】美国报刊主观的认为中国是野蛮和保守的,所以中国必须与 19 世纪的最高文明,即

资本主义文明保持一致,否则资本主义文明将把中国碾磨成粉末,说明美国是在推销西方的

价值观念,故选 B;美国报刊的报道不能左右战争进程,排除 A;美国报刊是在推销西方价值

观念,而非调和中日矛盾,排除 C;甲午战争期间戊戌变法尚未出现,排除 D。故选 B。

6. 西方交际舞在近代传入中国时,很长时间里并不被中国人接受,守旧者认为这“有伤风化,

非比寻常”。而随着跳舞潮流“由领海一带向内陆澎湃涌来,其旧有之念渐次华离俱碎”。

这一变化

- 3 -

A. 反映了沿海与内地发展差距缩小 B. 表明了传统观念彻底瓦解

C. 体现了外国侵略势力开始深入内地 D. 推动了社会心理走向开放

【答案】D

【解析】

【详解】近代中国人从最初不接受西方的交际舞,指责其“有伤风化”,到跳舞潮流兴起后,

“旧有之念”逐渐被打破,说明跳舞潮流兴起推动了社会心理走向开放,D 项正确;西方交际

舞传入中国并冲击旧观念,不能说明沿海与内地的“发展差距缩小”,A 项错误;传统观念“彻

底瓦解”的说法绝对,B 项错误;“外国侵略势力开始深入内地”与材料主旨不符,C 项错误。

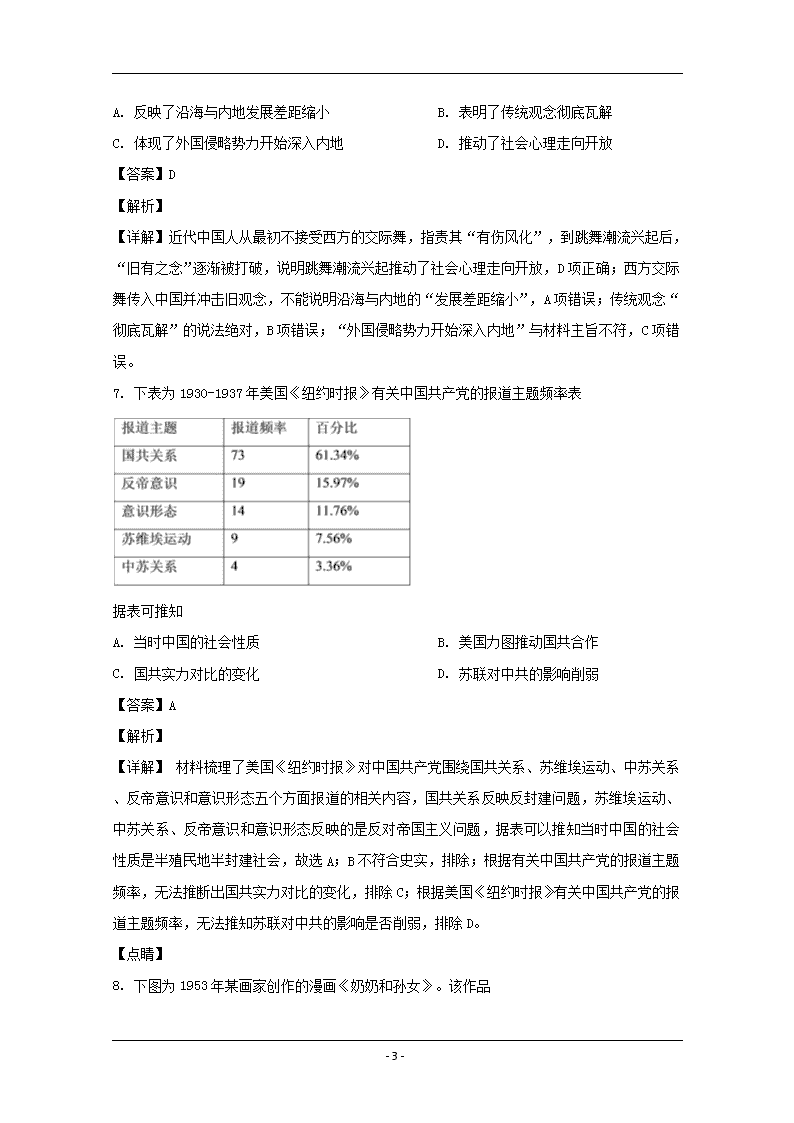

7. 下表为 1930-1937 年美国《纽约时报》有关中国共产党的报道主题频率表

据表可推知

A. 当时中国的社会性质 B. 美国力图推动国共合作

C. 国共实力对比的变化 D. 苏联对中共的影响削弱

【答案】A

【解析】

【详解】 材料梳理了美国《纽约时报》对中国共产党围绕国共关系、苏维埃运动、中苏关系、

反帝意识和意识形态五个方面报道的相关内容,国共关系反映反封建问题,苏维埃运动、中

苏关系、反帝意识和意识形态反映的是反对帝国主义问题,据表可以推知当时中国的社会性

质是半殖民地半封建社会,故选 A;B 不符合史实,排除;根据有关中国共产党的报道主题频

率,无法推断出国共实力对比的变化,排除 C;根据美国《纽约时报》有关中国共产党的报道

主题频率,无法推知苏联对中共的影响是否削弱,排除 D。

【点睛】

8. 下图为 1953 年某画家创作的漫画《奶奶和孙女》。该作品

- 4 -

——奶奶,我最远到过西藏

——奶奶,我最远到过朝鲜

——奶奶在你们这么大的时候,最远到过隆福寺

A. 展现了社会主义制度的优越性 B. 说明了女性是国家建设的主要力量

C. 表达了作者对新社会的热爱 D. 反映了新中国交通事业的巨大进步

【答案】C

【解析】

【详解】“最远到过朝鲜”意指参加了抗美援朝战争,说明为保卫新政权不怕流血牺牲,“最

远到过西藏”意指参加了“一五”建设,说明为建设新社会不畏艰难困苦,这都源自人民对

新社会新生活的无比热爱,通过与奶奶的对比更加体现出人民对生活在新社会的无比自豪,

故选 C ;1953 年中国处于向社会主义过渡时期,排除 A;没有对比,无法体现女性是“主要

力量”,排除 B;“最远到过朝鲜”意指参加了抗美援朝战争,无法体现新中国交通事业的进

步,排除 D 。

【点睛】

9. 雅典法律规定:凡父母双方均为雅典公民者有公民权,公民 18 岁时在他们村社的名簿中

登记。当他们登记之时,村社成员对他们宣誓投票,并决定其是否享有公民权。这一规定旨

在

A. 维护城邦民主制度 B. 保护贵族阶层特权

C. 扩大公民参政权利 D. 防止官员贪污腐败

【答案】A

【解析】

【详解】材料反映雅法律对取得公民权要求较为严格,其目的是维护城邦民主制度,A 正确;

材料没有涉及贵族的信息,排除 B;材料反映获得公民权的程序,与扩大公民权无关,排除 C;

D 与材料信息无关,排除。

- 5 -

【点睛】

10. 印度洋西部的毛里求斯岛,在 1505 年葡萄牙人到达此地后,称之“蝙蝠岛”;1598 年荷

兰人将其改名为“莫里斯王子岛”;1715 年,法国人重新命名为“法兰西岛”;1810 年,英国

人古领该岛后,又取名为“毛里求斯”。毛里求斯岛地名的变化反映了

A. 世界各地联系日益加强 B. 欧洲殖民扩张争夺激烈

C. 印度洋地区影响力上升 D. 欧洲资本原始积累加快

【答案】B

【解析】

【详解】葡萄牙、荷兰、法国、英国分别对印度洋西部的毛里求斯岛进行命名,反映出了在

早期殖民扩张过程中,各国争夺的相当激烈,B 项正确;材料主旨与联系加强无关,排除 A 项;

从毛里求斯岛名称的变化不能反映印度洋地区影响力上升,排除 C 项;材料与资本原始积累

无关,排除 D 项。

11. 20 世纪 30 年代,以口红为代表的一些低端消费品在美国销量暴涨,好莱坞电影业也得

到迅速发展,尤其是场面火爆的歌舞片大受欢迎。这些现象反映了当时美国

A. 生产不足问题凸显 B. 物质文化生活丰富

C. 经济发展形势严峻 D. 政府调整产业结构

【答案】C

【解析】

【详解】20 世纪 30 年代美国深受经济危机的困扰,低端消费品口红的热销说明当时人们

消费能力不足,好莱坞电影特别是歌舞片的火爆说明当时现实生活形势严峻,人们寄托于热

闹的电影寻找慰藉,这些都说明当时经济发展形式的严峻,故选 C;经济危机时期的问题是生

产过剩,而非不足,排除 A;人们只能去消费一些低端消费品,说明消费能力有限,不能说明

物质文化生活丰富,排除 B;材料主要反映了民众的表现,没有涉及到政府行为,排除 D。故

选 C。

12. 下表中国际组织的建立

组织名称 成立时间 宗旨或原则

联合国教科文组织 1946 年 促进教育、科学及文化方面的国际合作。

世界卫生组织 1948 年 负责对全球卫生事务提供领导,向各国提供技术支持等

- 6 -

。

国际原子能机构 1984 年 提倡和平使用核能,以及防止核技术被用作军事用途。

世界贸易组织 1995 年 促进世界经济和贸易发展等。

A. 削弱了世界各国国家主权 B. 促进了各国国家利益走向一致

C. 体现了国际竞争日趋激烈 D. 顺应了全球化的历史发展趋势

【答案】D

【解析】

【详解】表格中的国际组织主要涉及到全球的教育发展、公共卫生事业、和平与安全、世界

经济的发展等,这有利于全球化的发展,故 D 项正确;材料中的国际组织的建立并不会侵犯

国家主权,排除 A;各国的国家利益不会一致,排除 B;教育方面的合作、提倡和平使用核能

等,与国际竞争没有关系,排除 C。

13. 阅读材料,完成下列要求。

材料 在近代以前的中国,国家认同主要发生在官僚群体和读书人中间。国家认同的核

心集中体现在对专制君主的忠诚,聚焦于某一姓的君主系统的王朝。

随着西方入侵,近代民族国家观念传入中国。19 世纪晚期,孙中山等人提出“中华民族”

的概念。辛亥革命后,孙中山提出“五族共和”理论。随着五四运动与国民革命运动的推进,

“中华民族”、“中国”和“国民”的概念逐步深入人心。在国共两党的斗争以及日本帝国

主义的入侵的情况下,国家难以统一,使得国家认同主要体现为国族认同,即中华民族认同。

抗日战争时期,中华民族国族认同达到高潮,在知识界掀起了 “中华民族是一个”的大讨论,

傅斯年指出“中华民族是整个的”,“是历史的事实,更是现在的事实”。这一时期,知识界、

政界甚至全民的参与使国家认同得到全面推进。

1949 年后,中国共产党高度重视国家认同,开启了国家认同的新篇章,实现了民族认同

与国家认同的统一。朝鲜战争、苏联屯兵边境,极大的战争威胁与边疆局部冲突都成为国家

认同提升的动力。改革开放后,经济领域成效显著,社会开放,国家认同感迅速提升。近年来,

“中国崛起”振奋人心,“中国”得到世界的认同反过来也强化了国家认同。

——摘编自贺东航等《中国国家认同的历程与制约因素》等

- 7 -

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立前国家认同的变化趋势并分析变化的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立后推动国家认同发展的因素并说明国家认同

发展的意义。

【答案】(1)变化:国家认同观念不断增强;国家认同的群体不断扩大;由对皇帝和王朝的

认同 到对民族和国家的认同

原因:封建专制王朝被推翻;近代民族国家观念的传播;民族民主革命的推动;民族危 机的

激发;先进人物的宣传和推动。

(2)因素:国家统一与民族独立;党和国家的重视;外来威胁;经济发展和社会进步; 中

国国际地位提高。

意义:维护国家统一和社会稳定;凝聚力量,促进发展;增强民族自信心和自豪感。

【解析】

【详解】(1)变化:根据“抗日战争时期,中华民族国族认同达到高潮”得出国家认同观念

不断增强;根据“国家认同主要发生在官僚群体和读书人中间”“知识界、政界甚至全民的

参与使国家认同得到全面推进”得出国家认同的群体不断扩大;根据“家认同的核心集中体

现在对专制君主的忠诚,聚焦于某一姓的君主系统的王朝”“中华民族是一个”得出由对皇

帝和王朝的认同到对民族和国家的认同。原因:根据“辛亥革命后,……‘中华民族’、‘中

国’和‘国民’的概念逐步深入人心”得出封建专制王朝被推翻;根据“近代民族国家观念

传入中国”得出近代民族国家观念的传播;根据“辛亥革命”“五四运动”“抗日战争”得

出民族民主革命的推动;根据“抗日战争时期,中华民族国族认同达到高潮”得出民族危机

的激发;根据“孙中山”“傅斯年”得出先进人物的宣传和推动。

(2)因素:根据“1949 年后”得出国家统一与民族独立;根据“中国共产党高度重视国家认

同”得出党和国家的重视;根据“朝鲜战争、苏联屯兵边境,极大的战争威胁与边疆局部冲

突都成为国家认同提升的动力”得出外来威胁;根据“改革开放后,经济领域成效显著,社会

开放,国家认同感迅速提升”得出经济发展和社会进步;根据“‘中国’得到世界的认同反

过来也强化了国家认同”得出中国国际地位提高。意义:可从维护国家统一和社会稳定、促

进发展、增强民族自信心和自豪感等角度分析总结。

【点睛】

14. 阅读下列材料,回答问题

材料 16 世纪,英国完成统一,形成民族国家,为以后的富强打下了基础。1688 年,英

国以和平手段进行了光荣革命,此后几百年国内一直保持比较稳定的政治局面。18 世纪 70 年

- 8 -

代英国在世界上首先开始了以蒸汽机发明为主要标志的工业革命,人类从此进入工业时代。

在 19 世纪 80 年代以前,英国是世界最强大的工业国家,这是它在 19 世纪称霸世界的经济基

础。在第二次工业革命中,英国因未进行产业革新而失去科技创新优势,从 19 世纪末期开始

走下坡路。随后发生的两次世界大战,进一步加速了英国的衰落。第二次世界大战后,英国

在世界上全面收缩,大英帝国瓦解,英国不得不回归欧洲。

——摘编自齐世荣《15 世纪以来世界主要国家发展历程》

英国的发展历程蕴含了国家兴衰的诸多启示。从材料中提炼一个启示,并结合世界近现代史

上其他国家的相关史实予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

【答案】本题作答可围绕近代欧美大国的崛起过程进行展开分析,注意观点明确,史论结合,

言之成理。

【解析】

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。从英国的发展兴衰过程来看,抓住有利时

机是其腾飞的重要因素,因此可归纳出论点只有抓住机遇才能实现国家强大,关于阐释可以

以英国为例,从其早期殖民扩张、建立资产阶级君主立宪制制度、进行工业革命、两次世界

大战的影响及加入欧盟的过程等方面进行分析,最后进行归纳总结。

15. 材料 宋朝时期,由财富造成的贫富差距扩大,使得贫困问题日益凸显。基于此,政

府根据居民财产状况界定乡村拥有土地不足 20 亩或产业不足 20 亩等值价值为“贫民”,以

此为标准对乡村贫民的租赋、差役、欠债减免,对城市贫民的免役钱、房租减免;对乡村贫

民提供无偿赈济、低息借贷,对城市贫民提供生活补贴、贫困救助;建立广惠仓、义仓、常

平仓等济贫仓储,福田院、居养院、养济院等济贫机构,安济坊、太平惠民局、施药局等医

疗救助和丧葬福利机构等。上述各项济贫措施,大都以法律法规为基础,形成系列性的济贫

法规。政府也鼓励并劝导精英和富民参与救济贫民,颁布“安恤法”,对“鳏寡孤独、贫穷

老疾,不能自存者”,令近亲、乡里养恤;出台“义仓法”,强制中上等税户交纳,用于粮

食匮乏时期赈济贫民;完善“劝分法”,鼓励富民救济贫困,以此推动了宋朝民间慈善的兴

起。

——摘编自张文、康文籍《贫困认知与宋朝社会保障的逻辑转变》等

(1)根据材料,概括宋朝解决贫困问题的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋朝解决贫困问题的历史意义。

【答案】(1)分类施策;确定贫困标准;范围广,内容多,形成体系;设立专门机构管理;

- 9 -

以法规制度为保障;政府主导,民间参与。

(2)改善贫困,保障人民基本生活;缓和矛盾,稳定社会秩序;推动了民间慈善事业的兴起;

为后世社会保障事业提供了借鉴;提升社会治理能力。

【解析】

【详解】(1)根据材料“以此为标准对乡村贫民的租赋、差役、欠债减免,对城市贫民的免

役钱、房租减免;对乡村贫民提供无偿赈济、低息借贷,对城市贫民提供生活补贴、贫困救

助”得出分类施策;根据材料“根据居民财产状况界定乡村拥有土地不足 20 亩或产业不足 20

亩等值价值为‘贫民’,以此为标准”得出确定贫困标准;根据材料“以此为标准……各项

济贫措施……形成系列性的济贫法规……颁布‘安恤法’, ……出台‘义仓法’, ……完

善‘劝分法’”得出范围广,内容多,形成体系;根据材料“建立广惠仓、义仓、常平仓等

济贫仓储,福田院、居养院、养济院等济贫机构,安济坊、太平惠民局、施药局等医疗救助

和丧葬福利机构”得出设立专门机构管理;根据材料“形成系列性的济贫法规……颁布‘安

恤法’, ……出台‘义仓法’, ……完善‘劝分法’”得出以法规制度为保障;根据材料

“政府……各项济贫措施……政府也鼓励并劝导精英和富民参与救济贫民,…颁布‘安恤

法’, ……出台‘义仓法’, ……完善‘劝分法’,鼓励富民救济贫困”得出政府主导,

民间参与。

(2)根据材料“对乡村贫民的租赋、差役、欠债减免,对城市贫民的免役钱、房租减免;对

乡村贫民提供无偿赈济、低息借贷,对城市贫民提供生活补贴、贫困救助”得出改善贫困,

保障人民基本生活;根据材料“政府也鼓励并劝导精英和富民参与救济贫民,颁布‘安恤

法’,对‘鳏寡孤独、贫穷老疾,不能自存者’,令近亲、乡里养恤;出台义仓法’,强制

中上等税户交纳,用于粮食匮乏时期赈济贫民;完善‘劝分法’,鼓励富民救济贫困”得出

缓和阶级矛盾,稳定社会秩序;根据材料“政府也鼓励并劝导精英和富民参与救济贫民,…

颁布‘安恤法’, ……出台‘义仓法’, ……完善‘劝分法’,鼓励富民救济贫困,以此

推动了宋朝民间慈善的兴起”得出推动了民间慈善事业的兴起;根据特点范围广内容多形成

体系和政府主导民间参与得出提升社会治理能力(社会治理指调社会各方以合作协商、共建

共享的方式处理复杂的社会问题和社会矛盾);从对后世的影响分析得出为后世社会保障事业

提供了借鉴。

16. 材料 1946-1971 年大事年表(部分)

1946 年 美国准予菲律宾独立。

- 10 -

1947 年 英国结束其在南亚的帝国统治,将该地区划分为印度和巴基斯坦两个国家。

1949 年 印度尼西亚脱离荷兰赢得独立。

1954 年 法国从印度支那撤军,越南北部和南部出现两个政府。

1955 年

29 个“新兴国家”的领导人在印度尼西亚的万隆开会,确立在冷战中的

“不结盟”立场。

1959-1961

年

菲德尔·卡斯特罗在古巴建立共产主义政权。

1971 年 印度帮助孟加拉脱离巴基斯坦独立。

——摘编自 R.R.帕默尔《现代世界史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括二战后国际局势的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,分析二战后国际局势发生变化的原因。

【答案】(1)变化:殖民体系走向崩溃;民族解放运动高涨;第三世界力量崛起;新兴民族

独立国 家涌现。

(2)原因:二战削弱殖民国家力量;亚非拉民族意识的觉醒;美苏冷战的影响;国际共产 主

义运动的发展。

【解析】

【详解】(1)变化:根据“英国结束其在南亚的帝国统治,将该地区划分为印度和巴基斯坦

两个国家。”“印度帮助孟加拉脱离巴基斯坦独立。”等信息可得出殖民体系走向崩溃;根

据“美国准予菲律宾独立。”“印度帮助孟加拉脱离巴基斯坦独立。”等信息可得出民族解

放运动高涨;根据“29 个“新兴国家”的领导人在印度尼西亚的万隆开会,确立在冷战中的

“不结盟”立场。”可得出第三世界力量崛起、新兴民族独立国家涌现。

(2)原因:结合所学可从二战的影响及战后的国际形势,可从削弱殖民国家力量、亚非拉民

族意识的觉醒、美苏冷战的影响、国际共产主义运动的发展等角度概括。

17. 材料 毕加索(1881—1973),法籍西班牙人,现代派画家。在毕加索看来,艺术家

的职责不应只借助具体物象反映世界,而应创造出抽象的东西来表现世界。《亚威农的少女》

彻底否定了文艺复兴以来的传统绘画规矩,断然抛弃了对人体的真实描写,而把整个人体利

- 11 -

用各种几何化了的平面装配而成。他利用西方现代哲学、心理学、自然科学的成果,创造出

了极端变形和夸张的艺术手法,在表现畸形的资本主义社会和扭曲了的人与人之间的关系方

面入木三分。

为了世界人民的和平、幸福和自由,为了祖国的繁荣昌盛,毕加索投入到与法西斯进行

不屈的斗争中。1940 年至 1944 年巴黎沦陷时期,毕加索参加了反法西斯战争抵抗运动,1944

年 9 月正式加入法国共产党,与共产党一起并肩作战。I948 年毕加索参加在波兰举行的保卫

世界和平大会并发表了多幅《和平鸽 》,声援保卫世界和平运动。

——摘编自邓千流《毕加索的绘画艺术与政治思想研究》

(1)根据材料,概括毕加索绘画艺术的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析毕加索身上体现的时代精神。

【答案】(1)以抽象的形式来表现世界;创造出极端变形和夸张的艺术手法;融合现代科学

成果。

(2)揭露资本主义制度弊端的批判精神;反抗法西斯侵略的抗争精神;维护正义的人道主 义

精神;艺术创新精神;爱国主义精神;国际共产主义精神。

【解析】

【详解】(1)根据“应创造出抽象的东西来表现世界”得出以抽象的形式来表现世界;根据

“创造出了极端变形和夸张的艺术手法”得出创造出极端变形和夸张的艺术手法;根据“利

用西方现代哲学、心理学、自然科学的成果”得出融合现代科学成果。

(2)根据“表现畸形的资本主义社会和扭曲了的人与人之间的关系方面入木三分”得出揭露

资本主义制度弊端的批判精神;根据“毕加索投入到与法西斯进行不屈的斗争中”得出反抗

法西斯侵略的抗争精神;根据“为了世界人民的和平、幸福和自由”得出维护正义的人道主

义精神;根据“创造出了极端变形和夸张的艺术手法”得出艺术创新精神;根据“为了祖国

的繁荣昌盛”得出爱国主义精神;根据“声援保卫世界和平运动”得出国际共产主义精神。

【点睛】

- 12 -

相关文档

- 数学理卷·2018届四川省雅安市高二2021-02-26 22:30:1618页

- 2017-2018学年四川省雅安市高二下2021-02-26 22:29:5419页

- 2018-2019学年四川省雅安市高二下2021-02-26 22:21:5117页

- 【语文】四川省雅安市2019-2020学2021-02-26 22:15:4514页

- 2018-2019学年四川省雅安市高一上2021-02-26 22:13:3218页

- 2019-2020学年四川省雅安市高二上2021-02-26 21:50:158页

- 四川省雅安市雅安中学2019-2020学2021-02-26 21:46:2122页

- 【化学】四川省雅安市高中2020届高2021-02-26 21:28:459页

- 四川省雅安市 2016-2017 学年高二2021-02-26 21:21:035页

- 四川省雅安市2020届高三第三次诊断2021-02-26 21:12:0028页