- 2.16 MB

- 2021-05-11 发布

专题

4

列强侵略下的中国现代化

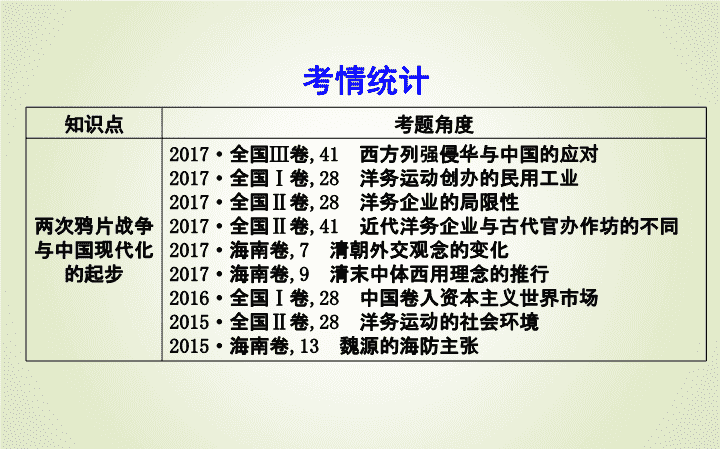

考情统计

知识点

考题角度

两次鸦片战争与中国现代化的起步

2017·

全国

Ⅲ

卷

,41

西方列强侵华与中国的应对

2017·

全国

Ⅰ

卷

,28

洋务运动创办的民用工业

2017·

全国

Ⅱ

卷

,28

洋务企业的局限性

2017·

全国

Ⅱ

卷

,41

近代洋务企业与古代官办作坊的不同

2017·

海南卷

,7

清朝外交观念的变化

2017·

海南卷

,9

清末中体西用理念的推行

2016·

全国

Ⅰ

卷

,28

中国卷入资本主义世界市场

2015·

全国

Ⅱ

卷

,28

洋务运动的社会环境

2015·

海南卷

,13

魏源的海防主张

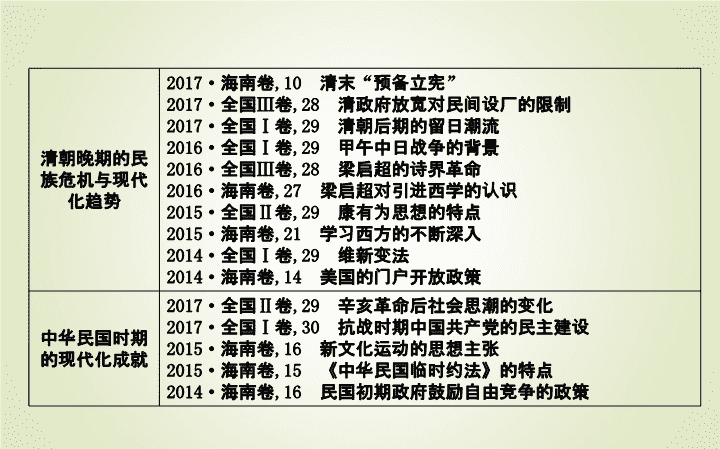

清朝晚期的民族危机与现代化趋势

2017·

海南卷

,10

清末“预备立宪”

2017·

全国

Ⅲ

卷

,28

清政府放宽对民间设厂的限制

2017·

全国

Ⅰ

卷

,29

清朝后期的留日潮流

2016·

全国

Ⅰ

卷

,29

甲午中日战争的背景

2016·

全国

Ⅲ

卷

,28

梁启超的诗界革命

2016·

海南卷

,27

梁启超对引进西学的认识

2015·

全国

Ⅱ

卷

,29

康有为思想的特点

2015·

海南卷

,21

学习西方的不断深入

2014·

全国

Ⅰ

卷

,29

维新变法

2014·

海南卷

,14

美国的门户开放政策

中华民国时期的现代化成就

2017·

全国

Ⅱ

卷

,29

辛亥革命后社会思潮的变化

2017·

全国

Ⅰ

卷

,30

抗战时期中国共产党的民主建设

2015·

海南卷

,16

新文化运动的思想主张

2015·

海南卷

,15

《

中华民国临时约法

》

的特点

2014·

海南卷

,16

民国初期政府鼓励自由竞争的政策

主干串讲

一、中国现代化的起步阶段

(1840

~

1895

年

)

1.

历程

:

洋务派前期以“自强”为旗号

,

兴办近代军工企业

;

后期以“求富”为旗号兴办民用工业。

2.

内容

(1)

经济上

:

自给自足的自然经济逐渐解体

,

洋务运动创办了大量近代企业

,

民族资本主义产生。中国首先从经济领域开始向近代化迈进。

(2)

外交上

:

朝贡外交开始向近代外交转变

,

清朝开始向外派驻驻外大使

,

设总理衙门处理对外事务。

(3)

思想上

:

清朝统治者“天朝上国”的愚昧思想受到冲击

,

向西方学习逐渐成为主流思想。

(4)

军事上

:

兴办近代海军

,

初步建成北洋、南洋、福建三支海军。

(5)

教育上

:

创办京师同文馆等一批新式学堂

,

培养人才

,

选派留学生出国。

二、中国现代化整体发展阶段

(1895

~

1927

年

)

是中国现代化最重要的阶段。主要特征是

:

学习西方先进的科技文化与变革社会制度有机地结合在一起

,

中国现代化向前迈进了一大步。

1.

经济上

:

在“实业救国”的浪潮下

,

以工业化为主体的经济现代化有了长足发展。

(1)

甲午战争以后民族工业初步发展

,

棉纺织业的发展最为突出。

(2)

辛亥革命后和一战期间民族工业迎来短暂的春天

,

纺织业和面粉业发展

最快。

2.

政治上

:

现代化实现了重大突破

,

民族资产阶级开始登上历史舞台。

(1)

维新派发动了戊戌变法

,

立宪派领导了立宪运动和保路运动。

(2)

革命派成立了资产阶级政党

,

领导了辛亥革命

,

推翻了几千年的君主专制制度

,

建立了资产阶级共和国

,

使民主共和成为时代潮流

,

有力地推进了中国近代化的进程。

(3)

中国共产党

,

制定民主革命纲领

,

领导工农运动

,

进行国共合作

,

开创了中国政治、经济、思想和文化近代化的新纪元。

3.

思想文化上

:

现代化有了长足发展

,

开始由传统文化向现代化转型。

(1)

西方文化大量涌入

,“

西学东渐”达到高潮

,

向西方学习

,

已从生产技术深入到政治制度和思想文化。

(2)

资产阶级维新派以进化论为理论基础

,

主张变法维新实行君主立宪

(

维新思潮

)

。

(3)

资产阶级革命派则把从西方学到的国家学说发展为三民主义

,

并把理论学习和革命宣传变为实际行动

,

发动了辛亥革命。

(

民主共和思潮

)

(4)

资产阶级激进派

(

知识分子

)

则大力提倡民主和科学

,

提出“打倒孔家店”的口号

,

动摇了封建正统思想的统治地位

,

在社会上掀起了一股思想解放的潮流。

(5)

五四运动后

,

马克思主义开始成为新思潮的主流

,

为中国社会的变革提供了科学理论。

(6)

新的教育体制开始确立。

1905

年废除科举制

,

为教育体制的改革扫除了障碍。辛亥革命后

,

南京临时政府成立了教育部

,

对教育的内容和学制进行改革

,

使民国初年的教育得到了发展。产生了新型的知识分子群体

,

他们的代表人物主要是新文化运动的干将。

三、中国现代化曲折前进阶段

(1927

~

1949

年

)

主要特征

:

在阶级斗争和民族斗争极为尖锐复杂的历史环境下艰难地进行。

1.

国民政府统治前期

,

是中国现代化事业有所发展的十年

(1927

~

1937

年

)

。如从外国人手中夺回了“关税主权”

,

设立了国家银行

,

统一货币发行权

,

发行了“法币”

,

进行了国民经济建设运动

,

推动了工业、商业及整个经济领域近代化的进程。但官僚资本的形成和垄断又在一定程度上排挤了民营工业的发展。

2.

国民政府对日本侵略的退让

,

对共产党和工农群众的血腥屠杀等都影响了民主制度的正常发展。

3.

抗战期间

,

中国现代化的进程被打断

,

原有的工业在日本军国主义的大举侵略下遭到严酷摧残。

4.

抗战胜利后

,

美国垄断资本与四大家族官僚资本相结合

,

又把中国现代化事业推入绝境。

史料分析

一、两次鸦片战争后地主阶级主导的现代化

材料

自强事业大事记

时间

自强大事

1861

年

恭亲王、文祥聘请外国军官训练新军于天津

;

设同文馆

,

是中国新学的起始

;

总税务司赫德购买炮舰

,

聘请英国海军人员来华创设新水师

1863

年

李鸿章设外国语文学校于上海

1865

年

曾国藩、李鸿章设江南机器制造局于上海

,

附设译书局

1865

年

左宗棠设造船厂于福州

,

附设船政学校

1869

年

李鸿章设机器制造局于天津

1872

年

曾国藩、李鸿章挑选学生赴美国留学

;

李鸿章设轮船招商局

1875

年

李鸿章筹办铁甲兵船

1876

年

李鸿章派下级军官赴德国学陆军

,

船政学生赴英、法学习造船和驾船

1880

年

李鸿章设水师学堂于天津

,

设电报局

,

请修铁路

1881

年

李鸿章设开平矿务局

1882

年

李鸿章筑旅顺军港

,

创办上海机器织布厂

1885

年

李鸿章设天津武备学堂

1887

年

李鸿章开办黑龙江漠河金矿

1888

年

李鸿章成立北洋海军

——

蒋廷黻

《

中国近代史

》

【

问题

】

根据材料并结合所学知识

,

概括清朝洋务自强事业的特点。

【

解读

】

本题考查学生概括归纳能力。需要对材料的信息进行高度的归纳

,

从第一列的时间可以归纳出

“

时间跨度较长

”

的特点

;

从大事记中的人物可以归纳出

“

封建政府主导

”

和

“

地方督抚为主

”

的信息

;

从大事记中的地点可以归纳出

“

分布于沿海沿江地带

”

;

从大事记中事件来看

,

包括创办新式教育、军事工业、民用工业等

,

间接推断出

“

停留在器物层面

”

;

从大事记中与外国的联系归纳出

“

对西方有较强的依赖性

”

。

答案

:

特点

:

涉及多领域

;

由封建政府主导的国防军事近代化逐渐到交通、教育、经济领域

;

时间跨度较长

;

主要分布在沿海沿江地带

;

学习西方停留在器物层面

;

以地方实力派督抚领导为主

;

对西方有较强的依赖性等。

二、甲午中日战争后的现代化浪潮

材料

19

世纪下半叶

,

一些先进中国人的现代民族意识开始逐渐觉醒了。沿海的改革者属于近代中国人向民族主义转变的第一代

,

包括容闳、伍廷芳、王韬、郑观应等人。当殖民者夸耀西方的文明和强盛、贬低中国文化传统时

,

个人和国家的羞耻感融为一体

,

成为民族主义激情的丰富来源

;

同时他们认为国家强盛的关键在于统治者与人民之间有一种密切的信任关系。而这种关系在西方受到代议制政治制度的推动。内地的改革者

,

如冯桂芬、郭嵩焘、薛福成等人在普遍接受了变革之后

,

也明显向民族主义方向发展。冯桂芬向同胞力陈要以中国在第二次鸦片战争中的失败为耻

,

以此唤起国人自强的心理。郭嵩焘通过中国文明与西方文明的比较

,

形成了民族主义的思想框架。薛福成则关注收回治外法权和提高关税等问题。到

20

世纪第一年

,

“

民族主义

”

的概念由梁启超引入中国

,

在中国滋生蔓延半个世纪之久的民族主义意识第一次得到了正式、明确的表达。在这个过程中

,

华夏中心主义最终转化成民族主义。

——

胡涤非

《

民族主义与近代中国政治变迁

》

【

问题

】

根据材料并结合所学知识

,

概述中国近代民族主义的主要内容及对中国社会的影响。

【

解读

】

本题考查学生对中国近代民族主义的分析阐释能力。

“

主要内容

”

根据材料概括即可

;

“

社会影响

”

则主要通过所学进行归纳

,

可以从政治

(

民主革命

)

、经济

(

实业救国

)

、文化

(

民族意识

)

等角度归纳。

答案

:

内容

:

推崇西方政治体制

;

重新审视中国传统文明

;

与西方建立平等关系等。

影响

:

政治上

,

有利于科学的民主革命纲领的形成

,

推动近代中国的反帝斗争和民主革命

;

经济上

,

实业救国的思潮、提倡国货运动有利于中国民族资本主义的发展

,

推动经济的现代化

;

文化上

,

有利于中华民族观念的形成

,

增强民族凝聚力和向心力。

三、民国初年的现代化浪潮

材料

新文化运动的领袖们对传统文化的态度是矛盾的。认为应该拥护西方文化

,

甚至全盘西化

,

正因为如此

,

要

“

打倒孔家店

”

,

甚至主张废除汉字等等。但即便是最激进的西化论者的陈独秀也规劝青年人要以孔子、墨子为榜样

,

树立积极进取的人生态度

,

还将勤、俭、廉、洁等儒家思想信条视为

“

救国之要道

”

,

为何如此

?

这是由儒家思想内容的两面性加上

20

世纪初中国社会经济政治文化形势的复杂性决定的。

【

问题

】

据材料并结合所学知识

,

指出新文化运动对传统文化的态度

,

并分析其原因。

【

解读

】

“

态度

”

据材料中

“

认为应该拥护西方文化

”“

要

‘

打倒孔家店

’”“

要以孔子、墨子为榜样

”

等信息并结合所学知识概括。

“

原因

”

据材料最后一句可知应从儒家思想内容的两面性和

20

世纪初中国的社会形势两方面分析。

答案

:

态度

:

否定传统文化的同时注意借鉴和利用儒家思想中的优秀成分。

原因

:

儒家思想内容方面

:

既有勤、俭、廉、洁等积极内容

;

又有维护封建专制、压抑人性、迷信落后等消极内容。

社会形势方面

:①

经济上

,

自然经济的逐步解体

;

民族资本主义的发展

;②

政治上

,

资产阶级队伍的日益壮大

;

袁世凯妄图复辟帝制

;③

文化上

,

西方民主科学思想的传播

;

民主共和观念逐渐深入人心

;

袁世凯掀起尊孔复古的逆流。

高考链接

角度一 洋务运动的社会环境

1.(

2015

·

全国

Ⅱ

卷

,28

)

奕力倡洋务

,

又因在兄弟中排行第六

,

被称为“鬼子六”

;

洋务派官员丁日昌被称为“丁鬼奴”

;

郭嵩焘在一片冷嘲热讽中出任第一任驻英公使。这反映了

(

)

A.

洋务运动与传统的观念发生冲突

B.

崇洋媚外行为遭到社会鄙视

C.

洋务派改器物不改制度受到批判

D.

西方列强侵略激起国人抵制

解析

:A

根据所学知识可知,第二次鸦片战争以后,一些较开明的官员主张在不改变封建制度的前提下,学习西方先进的科技,从而展开了一场洋务运动。作为新生事物,遭到保守势力的抵制和反对,从中反映出洋务运动与传统观念存在的冲突,A项正确。兴办洋务不等于崇洋媚外,崇洋媚外是指崇拜西方一切,谄媚外国人,洋务派仅仅主张学习西方先进的科学技术,并不主张学习西方的政治制度和思想文化,与崇洋媚外的含义相差甚远,B项错误。材料中洋务派官员遭讥讽是因为学习西方,而不是因为学习哪些内容,这些人比洋务派还要保守,不会批判洋务派不改制度,C项错误。这些保守人士并非因为外国列强侵华而讥讽洋务派,而是出于维护封建统治秩序的目的,D项错误。

角度二 清朝后期的留日潮流

2.(

2017

·

全国

Ⅰ

卷

,29

)1904

年

,

湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海

9

个省份留日学生共计

1 883

人

,

占全国留日学生总数的

78%,

直隶亦有

172

人

,

山西、陕西等其他十几个省区仅有

351

人。影响留日学生区域分布不平衡的主要因素是

(

)

A.

地区经济文化水平与开放程度有别

B.

革命运动在各地高涨程度存在差异

C.

清政府鼓励留学的政策发生变化

D.

西方列强在中国的势力范围不同

解析

:A

长江流域和东南沿海经济发展水平和对外开放程度较高,民众

向西方学习的动力更足,内陆省份相对封闭,出国留学的动力不足,A项正确。B项材料未体现出革命运动,故错误。清政府的政策应该是全国性的,无法解释地域分布不平衡的现象,C项错误。材料中留学生较多的省份与日本的势力范围并不吻合,长江流域属英国势力范围,D项错误。

角度三 抗战时期中国共产党的民主建设

3.(

2017

·

全国

Ⅰ

卷

,30

)

陕甘宁边区政府在一份文件中讲到

:“

政府的各种政策

,

应当根据各阶级的共同利害出发

,

凡是只对一阶级有利

,

对另一阶级有害的便不能作为政策决定的根据

……

现在则工人、农民、地主、资本家

,

都是平等的有权利。”这一精神的贯彻

(

)

A.

推动了土地革命的顺利开展

B.

适应了民族战争新形势的需要

C.

巩固了国民革命的社会基础

D.

壮大了反抗国民党政府的力量

解析

:B

本题的关键信息是

“

工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利

”

,地主阶级是中国近代反动的阶级,在土地革命、国民革命时期都是革命的对象,没有

“

平等

”

的权利,国民党政府代表的也是大地主大资产阶级利益,A、C、D三项明显错误。抗日战争实现了全民族抗战,地主阶级只要坚持抗日,也是统一战线的一员,B项正确。

谢谢观赏!