- 423.00 KB

- 2021-05-10 发布

顾县中学高二(上)化学中期测试卷

一、选择题

1.含有11.2 g KOH的稀溶液与1 L 0.1 mol·L-1的H2SO4溶液反应,放出11.46kJ的热量,表示该反应的中和热的热化学方程式为

A. KOH(aq)+H2SO4(aq)=K2SO4(aq)+H2O(l) △H=-11.46 kJ·mol-1

B. 2KOH(aq)+H2SO4(aq)=K2SO4(aq)+2H2O(l) △H=-11.46 kJ·mol-1

C. KOH(aq)+H2SO4(aq)=K2SO4(aq)+H2O(l) △H=-57.3 kJ·mol-1

D. 2KOH(aq)+H2SO4(aq)=K2SO4(aq)+2H2O(l) △H=-114.6 kJ·mol-1

【答案】C

【解析】

【详解】11.2 g KOH的物质的量为0.2mol,1 L 0.1 mol·L-1的H2SO4的物质的量为0.2mol,即氢离子为0.2mol,完全反应生成0.2mol的水,中和热为生成1mol液态水时释放的热量,△H=-=-57.3 kJ/mol,答案为C。

【点睛】中和热为稀的强酸与强碱完全反应生成1mol液态水时,释放的热量。

2.25 ℃、101 kPa下,碳、氢气、甲烷和葡萄糖燃烧热的焓变依次是-393.5 kJ/mol、-285.8 kJ/mol、-890.31 kJ/mol、-2 800 kJ/mol,则下列热化学方程式正确的是( )

A. C(s)+O2(g)=CO(g) ΔH=-393.5 kJ/mol

B. 2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH=-571.6 kJ/mol

C. CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-890.31 kJ/mol

D. C6H12O6(s)+3O2(g)=3CO2(g)+3H2O(l) ΔH=-1 400 kJ/mol

【答案】D

【解析】

【详解】A.根据燃烧热的定义,碳完全燃烧生成的稳定氧化物是二氧化碳,而不是一氧化碳,故A错误;

B.生成物中水应是液态而不是气态,且△H=-571.6kJ/mol,故B错误;

C.应生成液态水才能与-890.3kJ/mol相对应,故C错误;

D.葡萄糖的燃烧热2800kJ/mol,则0.5mol葡萄糖燃烧放出的热量是1400kJ,热化学方程式书写正确,故D正确;

故选:D。

【点睛】燃烧热指1mol可燃物完全燃烧,生成稳定的氧化物所放出的热量,碳元素对应的是二氧化碳,氢元素对应的是液态水。

3.煤的气化是实施节能环保的一项重要措施。通常在高温下将煤转化为水煤气,再将水煤气作为气体燃料。有关热化学方程式如下:

①C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) ΔH1=+131.3 kJ/mol

②2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) ΔH2=-566.0 kJ/mol

③2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH3=-483.6 kJ/mol

下列有关说法正确的是( )

A. 水煤气只能用作燃料

B. 水煤气是一种二次能源,比煤直接燃烧污染小

C. 等质量的CO和H2完全燃烧时,前者放热多

D. 由反应③可以确定H2的燃烧热为241.8 kJ/mol

【答案】B

【解析】

【详解】A. 因水煤气中含有CO、H2,则不仅可以作燃料,也可作还原剂使用,故A错误;

B. 将煤转化为水煤气,再将水煤气作为气体燃料,则水煤气间接得到,所以水煤气属于二次能源,且水煤气的燃烧产物对环境无污染,故B正确;

C. 根据②③可知,等质量的CO和H2完全燃烧时,氢气放出的热量多,故C错误;

D. 反应热表示燃烧热时,生成的水为液态,为稳定状态,故D错误;

故选:B。

4.有专家提出,如果对燃烧产物如CO2、H2O、N2 等利用太阳能使它们重新组合,使之变成CH4、CH3OH、NH3等的构思(如图)能够实现,那么不仅可以消除对大气的污染,还可以节约燃料, 缓解能源危机,在此过程中太阳能最终转化为

A. 化学能 B. 生物质能 C. 热能 D. 电能

【答案】C

【解析】

【详解】利用太阳能使CO2、H2O、N2等重新组合,根据图示可知组合成可燃物,而可燃物燃烧后转化为产物并放出热量,产物又结合太阳能转化为燃料,如此循环,可知太阳能最终转化为热能。

故选C。

5.已知在一定条件下,CO的燃烧热为283 kJ/mol,CH4的燃烧热为890 kJ/mol,由1 mol CO和3 mol CH4组成混合气体在上述条件下充分燃烧,释放的热量为

A. 2912 kJ B. 2953 kJ C. 3236 kJ D. 3867 kJ

【答案】B

【解析】

【详解】CO的燃烧热为283kJ·mol-1,则1molCO完全燃烧放出的热量为1mol×283kJ·mol-1=283kJ;CH4的燃烧热为890kJ·mol-1,则3mol甲烷完全燃烧放出的热量为3mol×890kJ·mol-1=2670kJ,实验共计放出的热量是283kJ+2670kJ=2953kJ,答案选B。

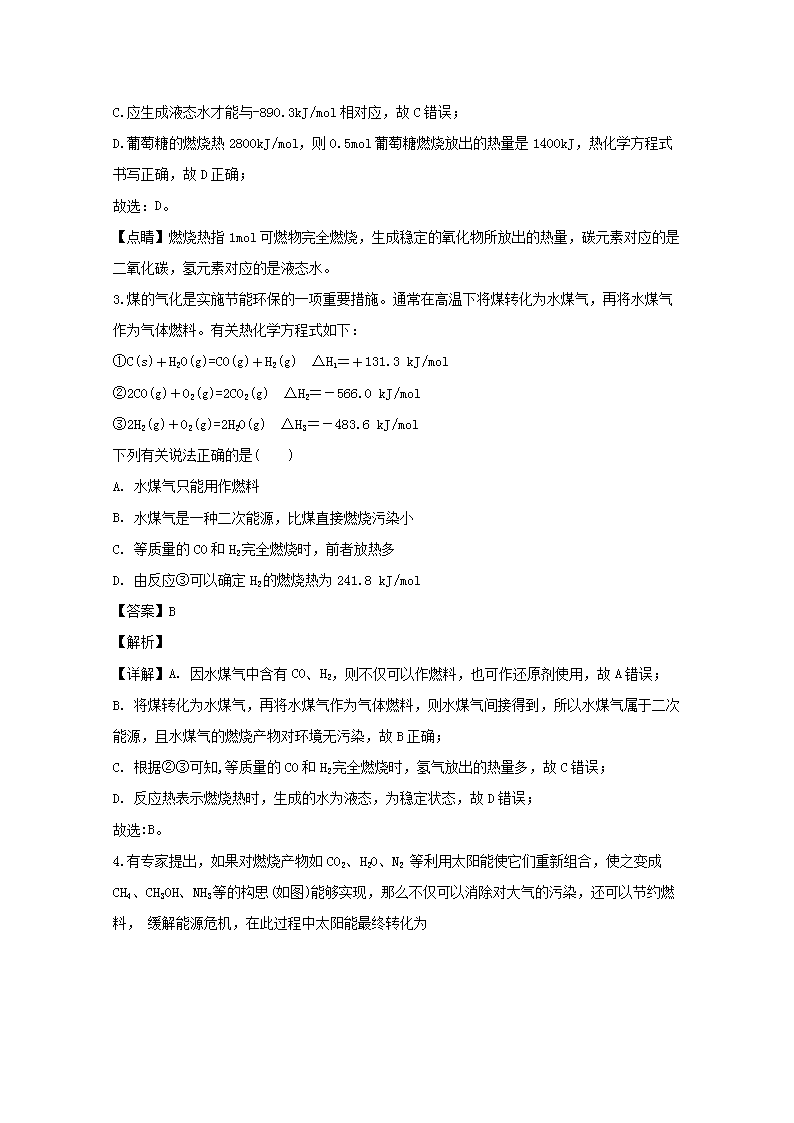

6.某温度下按如图安装好实验装置,在锥形瓶内盛6.5 g锌粒(颗粒大小基本相同),通过分液漏斗加入40 mL 2.5 mol/L的硫酸溶液,将产生的H2收集在一个注射器中,用时10 s时恰好收集到气体的体积为50 mL(若折合成0 ℃、101 kPa条件下的H2体积为44.8 mL),在该温度下,下列说法不正确的是( )

A. 用锌粒来表示10 s内该反应的速率为0.013 g/s

B. 忽略锥形瓶内溶液体积的变化,用H+来表示10 s内该反应的速率为0.01 mol/(L·s)

C. 忽略锥形瓶内溶液体积的变化,用Zn2+来表示10 s内该反应的速率为0.01 mol/(L·s)

D. 用H2来表示10 s内该反应的速率为0.000 2 mol/s

【答案】C

【解析】

【分析】

0℃、101kPa为标况条件下,气体摩尔体积为22.4L/mol;化学反应速率,通常用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示;根据Zn+2H+=Zn2++H2↑反应,可算出用各物质表示的10s内该反应的速率。

【详解】0℃、101kPa条件下的H2体积为44.8mL,其物质的量为0.002mol,则根据Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑反应可知:Zn--H2SO4--ZnSO4---H2,n(Zn)= n(H2SO4)= n(ZnSO4)= n(H2)= 0.002mol;m(Zn)=0.002mol×65g/mol=0.13g,v(Zn)=0.13/10=0.013g/s,v(H+)=0.002×2/0.04×10=0.01mol/(L·s),v(Zn2+)=0.002/0.04×10=0.005mol/(L·s),v(H2)=0.002/10=0.0002mol/s;

A、用锌粒来表示10s内该反应的速率为0.013g/s,正确;

B、用H+来表示10s内该反应的速率0.01mol/(L·s),正确;

C、用Zn2+来表示10s内该反应的速率0.005mol/(L·s),错误;

D、用H2来表示10s内该反应的速率为0.0002mol/s,正确;

综上所述,本题选C。

7.反应A(g)+3B(g) 2C(g)+2D(g)在四种不同情况下的反应速率分别为①v(A)=0.15 mol·L-1·s-1 ②v(B)=0.6 mol·L-1·s-1;③v(C)=0.4 mol·L-1·s-1;④v(D)=0.45 mol·L-1·s-1该反应进行的快慢顺序为( )

A. ④>②=③>① B. ④>②>③>①

C. ①>②=③>④ D. ①>②>③>④

【答案】A

【解析】

【详解】各物质的反应速率之比等于化学计量数之比,用B的反应速率来表示每个选项中的速率,由化学方程式A(g)+3B(g) 2C(g)+2D(g)得出:

①v(B)=3v(A)=3×0.15mol·L-1·s-1=0.45mol·L-1·s-1;

②v(B)=0.6mol·L-1·s-1;

③v(B)=v(C)=×0.4mol·L-1·s-1=0.6mol·L-1·s-1;

④v(B)=v(D)=×0.45mol·L-1·s-1=0.675mol·L-1·s-1;

比较①②③④的大小为④>③=②>①。

故选:A。

【点睛】题目中已知化学反应方程式和以不同物质表示化学反应速率,要比较化学反应速率的快慢,可将各物质的速率转化为同一种物质进行比较;同一反应中各物质的反应速率之比等于化学计量数之比,据此进行解答。

8.一定温度下,向容积为2 L的密闭容器中通入两种气体,发生化学反应生成另外两种气体,反应中各物质的物质的量变化如图所示,对该反应的推断合理的是

A. 该反应的化学方程式为3B(g)+4D(g)6A(g)+2C(g)

B. 反应进行到1 s时,v(A)=v(D)

C. 反应进行到6 s时,B的平均反应速率为0.05 mol/(L·s)

D. 反应进行到6 s时,各物质的反应速率相等

【答案】C

【解析】

【分析】

当反应进行到6s时,反应达到平衡状态,根据0-6s时反应物与生成物浓度变化之比等于化学方程式中化学计量数之比,Δn(A)∶Δn(B)∶Δn(C)∶Δn(D)=(1.2-0)mol∶(1.0-0.4)mol∶(1.0-0.2)mol∶(0.4-0)mol=6∶3∶4∶2,又因为6s时各物质浓度均保持不变,因此该反应为可逆反应,所以化学方程式为3B(g)+4C(g)6A(g)+2D(g)。由此解题。

【详解】A. 根据分析可知,C应为反应物,D应为产物,A项错误;

B. 任何时刻,各物质的反应速率之比等于化学计量数之比,因此=,B项错误;

C. 反应进行到6 s时,B的平均反应速率v(B)===0.05 mol/(L·s),C项正确;

D. 反应进行到6 s时,各物质的反应速率之比等于化学计量数之比,D项错误;

答案应选C。

9.对于反应:CaCO3+2HCl===CaCl2+H2O+CO2↑,下列说法正确的是( )

A. 用HCl和CaCl2表示的反应速率数值不同,但所表示的意义相同

B. 不能用CaCO3浓度的变化来表示反应速率,但可用水来表示

C. 用H2O和CO2表示的化学反应速率相同

D. 用CaCl2浓度减少来表示其反应速率

【答案】A

【解析】

【详解】A.在同一反应中,各物质表示的反应速率之比等于同一时间内各物质的浓度变化之比,用HCl和CaCl2表示的反应速率数据不同,但表示的意义也相同,故A正确;

B.CaCO3是固体,H2O为纯液体不能用来表示化学反应速率,故B错误;

C.H2O为纯液体,不能用来表示化学反应速率,故C错误;

D.化学反应速率可用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示,所以可用单位时间内CaCl2浓度的增加表示其反应速率,故D错误;

故选A。

10.把 0.6molX气体和0.4molY气体混合于2L的密闭容器中,使它们发生如下反应3X(g)+Y(g)nZ(g)+2W(g),5min末已生成 0.2molW,若测知以 Z 表示的平均反应速率为 0.01mol·L﹣1·min﹣1,则 n是( )

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

【答案】A

【解析】

【详解】5min内W的平均化学反应速率v(W)==0.02mol/(L·min),利用各物质的反应速率之比等于其化学计量数之比,Z浓度变化表示的平均反应速率为0.01 mol/(L·min),则:v(Z):v(W)= 0.01 mol/(L·min):0.02mol/(L·min)=n:2,所以n=1,

故合理选项是A。

11.在一密闭容器中充入1 mol H2和1 mol I2,压强为p(Pa),并在一定温度下使其发生反应: ,下列说法正确的是( )

A. 保持容器容积不变,向其中加入,反应速率一定加快

B. 保持容器容积不变,向其中加入(不参加反应),反应速率一定加快

C. 保持容器内气体压强不变,向其中加入(不参加反应),反应速率一定加快

D. 保持容器内气体压强不变,向其中加入和,反应速率一定加快

【答案】A

【解析】

【详解】A.增加反应物,其浓度增大,反应速率加快,A项正确;

B.加入氮气,因为容器容积不变,反应体系中各气体的浓度不变,故反应速率不变,B项错误;

C.保持压强不变,加入氮气,容器容积增大,反应体系中各气体的浓度减小,反应速率减小,C项错误;

D.保持压强不变,再次充入和,则容器容积增大为原来的2倍,反应体系中各气体的浓度不变,反应速率不变,D项错误。

答案选A。

12.向四个体积相同的密闭容器中分别充入一定量的SO2和O2,开始反应时,按正反应速率由大到小排列顺序正确的是

甲:在500℃时,SO2和O2各10 mol反应

乙:在500℃时,用 V2O5做催化剂,10 mol SO2和5 mol O2反应

丙:在450℃时,8mol SO2和5 mol O2反应

丁:在500℃时,8mol SO2和5 mol O2反应

A. 甲、乙、丙、丁 B. 乙、甲、丙、丁

C. 乙、甲、丁、丙 D. 丁、丙、乙、甲

【答案】C

【解析】

【分析】

根据外界条件对反应速率的影响,用控制变量法判断反应速率相对大小,然后排序,注意催化剂对反应速率的影响更大。

【详解】甲与乙相比,SO2浓度相等,甲中氧气的浓度大、乙中使用催化剂,其它条件相同,因为二氧化硫的浓度一定,氧气浓度的影响不如催化剂影响大,故使用催化剂反应速率更快,所以反应速率:乙>甲;

甲与丁相比,甲中SO2、O2的物质的量比丁中大,即SO2、O2的浓度比丁中大,其它条件相同,浓度越大,反应速率越快,所以反应速率:甲>丁;

丙与丁相比,其它条件相同,丁中温度高,温度越高,反应速率越快,所以反应速率:丁>丙;所以由大到小的顺序排列乙、甲、丁、丙,

答案选C。

13.在相同条件下,取等量H2O2做H2O2分解的对比实验,其中(1)加入MnO2催化,(2)不加MnO2催化.如图是反应放出O2的体积随时间的变化关系示意图,其中正确的是( )

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】

【详解】加入催化剂,反应速率增大,达到平衡所用时间减小,催化剂只改变反应速率,不能使平衡移动,(1)(2)应达到相同平衡状态,故选A。

14.已知CaCO3和盐酸反应的化学方程式为CaCO3(s)+2HCl===CaCl2+H2O+CO2↑,下列措施中可使生成CO2的速率加快的是(不考虑CaCO3与盐酸接触面积改变的影响)

A. 加大CaCO3的量 B. 加大盐酸的浓度

C. 加大盐酸的量 D. 减小CaCl2的浓度

【答案】B

【解析】

A. 碳酸钙是固体,加大CaCO3的量反应速率不变,A错误;B. 加大盐酸的浓度加快反应速率,B正确;C. 加大盐酸的量盐酸浓度不变,反应速率不变,C错误;D. 减小CaCl2的浓度氢离子浓度不变,反应速率不变,D错误,答案选B。

点睛:明确外界条件对反应速率的影响变化规律是解答的关键,注意参加化学反应的物质的性质是决定化学反应速率的主要原因。反应的类型不同,物质的结构不同,都会导致反应速率不同。

15.一定温度下,在固定体积的密闭容器中发生下列反应:2HI(g)H2(g)+I2(g)。若c(HI)由0.1mol/L 降到0.07mol/L时,需要15s,那么c(HI)由0.07mol/L 降到0.05mol/L时,所需反应的时间为

A 等于5s B. 等于10s C. 大于10s D. 小于10s

【答案】C

【解析】

【详解】由于随着反应的减小,反应物的浓度逐渐减小,反应速率逐渐降低,所以一定有(0.1mol/L-0.07mol/L)÷15s>(0.07mol/L-0.05mol/L)÷t,解得t>10s,答案选C。

16.在一定条件下NO2与SO2气体发生反应:NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g) ΔH=-41.8kJ·mol-1。将NO2与SO2以体积比1:2置于密闭容器中发生上述反应,下列能说明该反应达到平衡状态的是

A. 体系压强保持不变 B. 混合气体颜色保持不变

C. SO3和NO的体积比保持不变 D. 每消耗1molSO3的同时生成1molNO2

【答案】B

【解析】

【详解】A、反应前后气体的体积没有变化,压强始终不变,所以压强不能作为判断平衡状态的依据,故A错误;

B、混合气体的颜色不变,说明NO2的浓度不再变化,反应达到了平衡状态,故B正确;

C、SO3和NO是生成物,体积比一直是1:1,所以SO3和NO的体积比保持不变不能说明反应达到了平衡状态,故C错误;

D、每消耗1 mol SO3同时一定生成1 mol NO2,表示的都是逆反应,不能证明反应达到了平衡状态,故D错误;

故选B。

17.下列说法中,可以证明反应N2(g)+3H2(g)D2NH3(g)已达到平衡状态的是

A. 1个N≡N键断裂的同时,有3个H—H键形成

B. 1个N≡N键断裂的同时,有3个H—H键断裂

C. 3个H—H键形成的同时,有6个N—H键断裂

D. 1个N≡N键断裂的同时,有6个N—H键形成

【答案】A

【解析】

【分析】

生成物或者反应物中,旧键断裂的同时,又有新键的生成,方向呈相反方向时,可判断反应已达到平衡状态。

【详解】A.N≡N键断裂代表正反应,H—H键形成代表逆反应,而且正、逆反应速率之比等于化学计量数之比,A项正确;

B. N≡N键断裂与H—H键断裂指的都是正反应速率,B项错误;

C. H—H键形成与N—H键断裂指的都是逆反应速率,C项错误;

D. N≡N键断裂与N—H键形成指的都是正反应速率,D项错误;

答案选A。

18.在一定条件下,将3mol A和1mol B两种气体混合于固定容积为2L的密闭容器中,发生如下反应:3A(g) + B(g) xC(g) + 2D(g)。2min末该反应达到平衡,生成0.8 mol D,并测得C的浓度为0.2 mol·L-1。下列判断错误的是

A. x=1

B. B的转化率为50%

C. 2min内A的反应速率为0.3mol·L-1·min-1

D. 若混合气体的平均相对分子质量不变,则表明该反应达到平衡状态

【答案】B

【解析】

【详解】A.C的浓度为0.2mol•L‾1,生成C的物质的量为0.2mol•L‾1×2=0.4mol,根据方程式可知:x:2=0.4mol:0.8mol,所以x=1,A正确;

B.根据三段式计算:

3A(g)+ B(g) C(g)+2D(s)

初始浓度(mol•L‾1) 1.5 0.5 0

转化浓度(mol•L‾1) 0.6 0.2 0.2 0.4

平衡浓度(mol•L‾1) 0.9 0.3 0.2 0.4

据以上分析可知,B的转化率=×100%=40%,B错误;

C.2min内A的平均反应速率= =0.3mol/(L·min),C正确;

D.因反应前后各物质均为气态,则反应前后气体的质量不变化,而气体总物质的量是变化的,则混合气体的平均相对分子质量在反应过程中是变化的,若平均相对分子质量在反应过程中不变了,则表明该反应达到平衡状态,D正确;

故答案选B。

19.在一定温度下的密闭容器中发生反应:2X(g)+Y(g) 2Z(g), 平衡后的某一时刻(t1)改变了外界条件,其反应速率随时间的变化图像如图所示,则下列说法符合该图像的是( )

A. t1时刻,增大了X的浓度

B. t1时刻,升高了体系温度

C. t1时刻,缩小了容器体积

D. t1时刻,使用了催化剂

【答案】D

【解析】

【详解】由图象可知正逆反应速率增大,平衡没有移动;

A. t1时刻,增大了X的浓度,平衡正移,不符合题意,故A错误;

B. t1时刻,升高了体系温度,平衡移动,不符合题意,故B错误

C. t1时刻,缩小了容器体积,速率增大,由于反应前后计量数不相等,平衡移动,不符合题意,故C错误;

D. t1时刻,使用了催化剂,正逆反应速率同等程度增大,平衡不移动,符合题意,故D正确;

故答案为: D。

20.在密闭容器中,一定条件下,进行如下反应:NO(g)+CO(g) N2(g)+CO2(g);ΔH= -373.2kJ/mol,达到平衡后,为提高该反应的速率和NO的转化率,采取的正确措施是

A. 加催化剂同时升高温度 B. 加催化剂同时增大压强

C. 升高温度同时充入N2 D. 降低温度同时增大压强

【答案】B

【解析】

【分析】

加快反应速率可以升温、加压、增大浓度、加入催化剂,增大NO的转化率必须在不加入NO的基础上使平衡正向移动。

【详解】A. 加催化剂同时升高温度,催化剂加快反应速率,升温平衡逆向进行,一氧化氮转化率减小,故A错误;

B. 加催化剂同时增大压强,催化剂加快反应速率,正反应气体体积减小,增大压强平衡正向进行,一氧化氮转化率增大,故B正确;

C. 升高温度同时充入N2,升温速率增大,平衡逆向进行,加氮气平衡逆向进行,一氧化氮转化率减小,故C错误;

D. 降低温度反应速率减小,加压反应速率增大,无法确定反应速率的变化情况,故D错误。

故答案选B。

21.下列物质中,既能导电又属于强电解质的一组物质是( )

A. 熔融MgCl2、熔融NaOH B. 液氨、石灰水

C. 石墨、食醋 D. 稀硫酸、蔗糖

【答案】A

【解析】

【分析】

含有自由移动电子或离子的物质可以导电,能完全电离出阴阳离子的化合物是强电解质,据此判断。

【详解】A、熔融MgCl2、熔融NaOH既是强电解质,又存在自由移动的离子,可以导电,A正确;

B、液氨不能电离,是非电解质,石灰水是混合物,能导电,但不是电解质,B错误;

C、石墨单质可以导电,不是电解质;食醋是混合物,能导电,不是电解质,C错误;

D、稀硫酸是混合物,能导电,不是电解质;蔗糖是非电解质,不能导电,D错误;

答案选A。

【点睛】判断物质是不是电解质时必须把物质的导电性和是否是电解质区分开,能导电的物质不一定是电解质,电解质不一定导电。原因是只要存在自由移动的离子和电子就可以导电。但必须满足在溶液中或熔融状态下能够自身电离出离子的化合物才是电解质,不能依据是否导电来判断物质是不是电解质,答题时注意灵活应用。

22.下列叙述正确的是( )

A. 碳酸钙难溶于水,放入水中溶液不导电,且碳酸钙在960 ℃时分解,不存在熔融状态导电的性质,故CaCO3是非电解质

B. NH3溶于水后得到的水溶液能导电,所以NH3是电解质

C. BaSO4难溶于水,但溶于水的那一部分能够完全电离,故BaSO4是强电解质

D. NaCl是电解质,所以NaCl固体能导电

【答案】C

【解析】

【详解】A.碳酸钙难溶于水,但溶解的部分完全电离,是强电解质,故A错误;

B.NH3溶于水生成一水合氨是电解质,NH3本身不能电离出离子,是非电解质,故B错误;

C.硫酸钡难溶于水,溶解部分完全电离,是强电解质,故C正确;

D.NaCl是电解质,NaCl固体没有自由移动的离子,不能导电,故D错误;

故选:C。

【点睛】在水溶液或熔融状态能导电的化合物,注意一定是自身电离出离子;

电解质的强弱判断依据:看其在水溶液中溶解的部分是否完全电离,与溶解性大小无关。

二、填空题

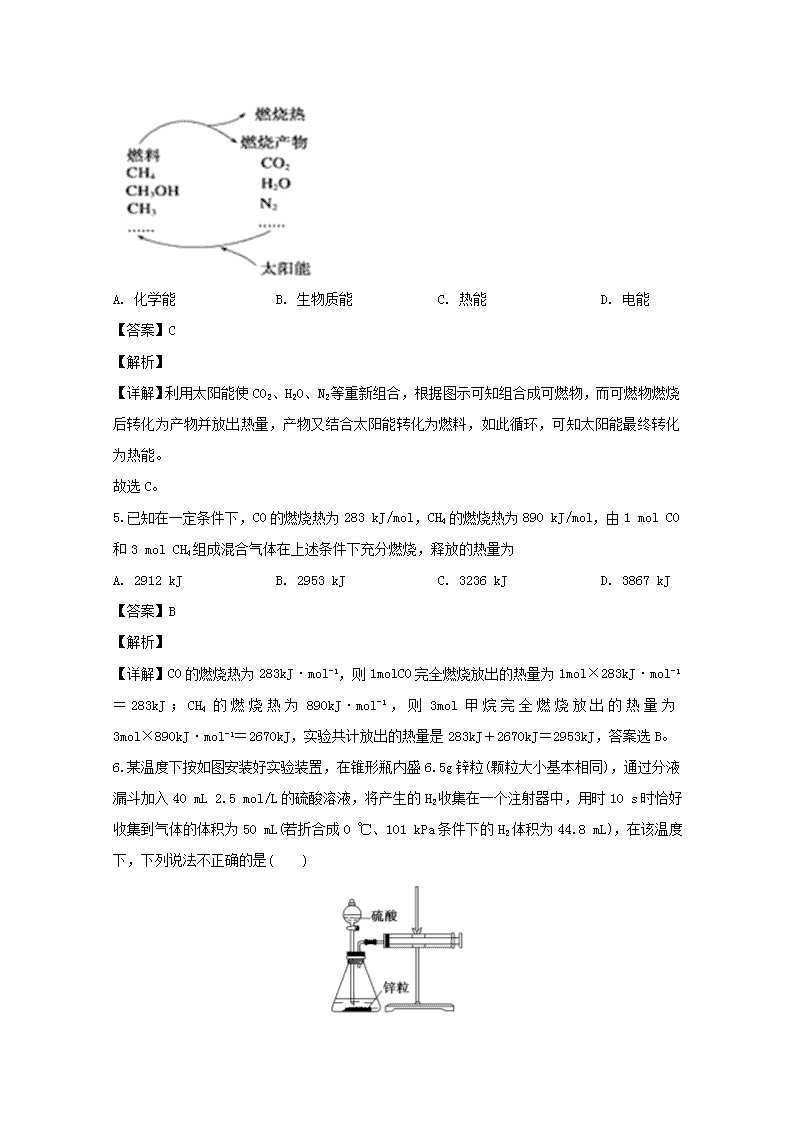

23.红磷P(s)和Cl2(g)发生反应生成PCl3(g)和PCl5(g),反应过程中的能量关系如图所示(图中的ΔH表示生成1 mol产物的数据)。

根据如图回答下列问题:

(1)P(s)和Cl2(g)反应生成PCl3(g)的热化学方程式是________________________________________________________。

(2)PCl5(g)分解成PCl3(g)和Cl2(g)的热化学方程式是_____________________。

(3)P(s)和Cl2(g)分两步反应生成1 mol PCl5(g)的ΔH3=____,P(s)和Cl2(g)一步反应生成1 mol PCl5(g)的ΔH4____(填“大于”“小于”或“等于”)ΔH3。

(4)已知1mol白磷变成1mol红磷放出18.39KJ的热量和下列两个热化学方程式:

4P(白磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s) ΔH1,

4P(红磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s) ΔH2。

则ΔH1和ΔH2的关系正确的是( )

A.ΔH1=ΔH2 B.ΔH1>ΔH2 C.ΔH1<ΔH2 D.无法确定

【答案】 (1). P(s)+3/2Cl2(g)═PCl3(g)△H=-306 kJ/mol (2). PCl5(g)═PCl3(g)+Cl2(g)△H=+93kJ•mol-1 (3). -399kJ•mol-1 (4). 等于 (5). C

【解析】

【分析】

(1)根据图象得出反应物、生成物以及反应热=生成物的总能量-反应物的总能量,然后依据书写热化学方程式的原则书写;

(2)根据图象得出反应物、生成物以及反应热=生成物的总能量-反应物的总能量,然后依据书写热化学方程式的原则书写;

(3)根据盖斯定律分析,根据反应物的总能量、中间产物的总能量以及最终产物的总能量,结合化学方程式以及热化学方程式的书写方法解答,注意盖斯定律的应用;

根据盖斯定律的实质应用判断,可以利用题干所给反应和热量变化,合并得到白磷转化为红磷的热量变化分析判断。

【详解】(1)根据图示可知:P(s)+3/2Cl2(g)═PCl3(g),反应物的总能量大于生成物的总能量,该反应是放热反应,反应热为△H=-306 kJ/mol,则热化学方程式为:P(s)+

3/2Cl2(g)═PCl3(g)△H=-306 kJ/mol,

故答案为:P(s)+3/2Cl2(g)═PCl3(g)△H=-306 kJ/mol;

(2)根据图示可知:Cl2(g)+PCl3(g)═PCl5(g),中间产物的总能量大于最终产物的总能量,该反应是放热反应,△H=生成物总能量-反应物总能量=-93 kJ/mol;所以PCl5(g)═PCl3(g)+Cl2(g)是吸热反应;热化学方程式为PCl5(g)═PCl3(g)+Cl2(g)△H=+93 kJ/mol,

故答案为:PCl5(g)═PCl3(g)+Cl2(g)△H=+93kJ•mol-1;

(3)根据盖斯定律,P和Cl2分两步反应和一步反应生成PCl5的△H应该是相等的,P和Cl2分两步反应生成1 molPCl5的热化学方程式:

P(s)+3/2Cl2(g)═PCl3(g)△H1=-306 kJ/mol,

Cl2(g)+PCl3(g)═PCl5(g)△H2=-93 kJ/mol;

P和Cl2一步反应生成1molPCl5的△H3=-306 kJ/mol+(-93 kJ/mol)=-399 kJ/mol,

由图象可知,P和Cl2分两步反应生成1molPCl5的△H3=-306kJ/mol-(+93kJ/mol)=399kJ/mol,根据盖斯定律可知,反应无论一步完成还是分多步完成,生成相同的产物,反应热相等,则P和Cl2一步反应生成1molPCl5的反应热等于P和Cl2分两步反应生成1molPCl5的反应热,

故答案为:-399kJ•mol-1;等于;

(4)①4P(白磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s) ΔH1,

②4P(红磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s) ΔH2。

①−②得到4P(白)=4P(红)△H=△H1−△H2,

已知1mol白磷变成1mol红磷放出18.39KJ的热量,所以△H1−△H2<0;△H1<△H2,

故选:C。

【点睛】反应热当反应物和生成物的状态定后,只与始态和终态有关,与反应所经历的途径无关。

24.50 mL 0.50 mol/L盐酸与50 mL 0.55 mol/L NaOH溶液在如图所示的装置中进行

中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热,回答下列问题:

(1)从实验装置上看,图中缺少的一种玻璃用品是_____________。

(2)实验中改用60 mL 0.50 mol/L盐酸与60 mL 0.55 mol/L NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量____(填“相等”或“不相等”),所求得的中和热____(填“相等”或“不相等”),简述理由:___________________________________________。

(3)实验中改用6.94 mL 15 mol/L硫酸溶液跟60 mL 0.55 mol/L NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所求中和热________(填“相等”或“不相等”),简述理由:_____________________________________________________________________

(4)若三次平行操作测得数据中起始时盐酸与烧碱溶液平均温度相同,而终止温度与起始温度差(t2-t1)分别为①3.3 ℃、②3.5 ℃、③4.5 ℃,则最终代入计算式的温差平均值为____℃。

(5)请利用上(4)小题的结论,计算该实验测得的中和反应反应热ΔH=____[设盐酸和NaOH溶液的密度为1 g/cm3,反应后混合溶液的比热容(c)为4.18 J/(g·℃)]。

(6)若将NaOH溶液改为相同体积、相同浓度的氨水,测得中和反应反应热为ΔH1,则ΔH1

与原题中ΔH的关系为ΔH1____(填“<”“>”或“=”)ΔH,理由是________。

【答案】 (1). 环形玻璃搅拌棒 (2). 不相等 (3). 相等 (4). 因为中和热是指稀的强酸跟强碱发生中和反应生成1mol H2O所放出的能量,与酸碱的用量无关 (5). 不相等 (6). 浓硫酸稀释时会放出热量 (7). 3.4℃ (8). 56.8kJ/mol (9). △H1>△H (10). 一水合氨为弱碱,电离过程为吸热过程,所以用氨水代替稀氢氧化钠溶液反应,反应放出的热量小于56.8kJ

【解析】

【分析】

(1)根据量热计的构造来判断该装置的缺少仪器;

(2)改变酸或碱的用量,放出的热量会变化,但中和热是不变的,结合中和热的概念和实质来回答;

(3)根据浓硫酸稀释放出热量分析;

(4)如果某个测量值与其他值相差较大,则可能在取得该值的操作中存在较严重的失误,应舍去。

【详解】(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒;

故答案为:环形玻璃搅拌棒

(2)改用60mL 0.50mol/L盐酸与60mL 0.55mol/L NaOH溶液进行反应,生成水的量增多,所放出的热量偏高,但是中和热是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,所以中和热相等;

故答案为:不相等;相等;因为中和热是指稀的强酸跟强碱发生中和反应生成1mol H2O所放出的能量,与酸碱的用量无关;

(3)15mol/L硫酸属于浓硫酸,浓硫酸稀释会放出热量,所以与(4)相比,所求中和热不相等;

故答案为:不相等;浓硫酸稀释时会放出热量;

(4)根据数据可知,实验③的误差大,舍去,所以温度差的平均值是(3.3℃+3.5℃)÷2=3.4℃。

故答案为3.4℃

(5)50mL 0.50mol/L 盐酸、50mL 0.55mol /L NaOH的质量和为m=100mL×1g/mL=100g,c=4.18J/(g•℃),T2-T1=3.4℃,代入公式Q=cm△T得生成0.025mol的水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3.4℃=1421.2J=1.4212kJ,即生成0.025mol的水放出热量为1.4212kJ,所以生成1mol的水放出热量为56.8kJ,即该实验测得的中和热△H=-56.8kJ/mol;

故答案为:56.8kJ/mol;

(6)一水合氨为弱碱,电离过程为吸热过程,所以用氨水代替稀氢氧化钠溶液反应,反应放出的热量小于56.8kJ,所以△H1>△H;

故答案为:△H1>△H;一水合氨为弱碱,电离过程为吸热过程,所以用氨水代替稀氢氧化钠溶液反应,反应放出的热量小于56.8kJ。

【点睛】中和热是稀的酸溶液和稀的碱溶液反应生成1mol的水所放出的热量,与反应的酸碱的量无关。

25.氢气用于工业合成氨:N2(g)+3H2(g) 2NH3(g) ΔH=-92.2 kJ·mol-1。

(1)一定温度下,在容积恒定的密闭容器中,一定量的N2和H2反应达到平衡后,改变某一外界条件,正、逆反应速率与时间的关系如图所示,其中t4、t5、t7时刻所对应改变的实验条件分别是t2______ t4____,t5_____,t7_____。

(2)在一定条件下,将2 mol N2与5 mol H2混合于一个10 L的密闭容器中,反应情况如图所示:

①5 min内的平均反应速率v(NH3)=_________________________________;

②达到平衡时NH3的百分含量为______________________________。

【答案】 (1). 增大反应物的浓度 (2). 加入催化剂 (3). 减小NH3的浓度 (4). 降温 (5). 0.04mol/(L•min) (6). 40%

【解析】

【分析】

(1)一定温度下,在容积恒定的密闭容器中,一定量的N2和H2反应达到平衡后,改变某一外界条件,根据正逆反应速率与时间的关系可知,其中t2、t4﹑t5﹑t7

时刻对应的实验条件改变分别是:t2时正反应速率增大而逆反应速率暂时不变随之增大,所以是增加反应物的浓度;t4正逆反应速率同时增大相同的倍数,所以使用催化剂;t5时平衡正向移动,但逆反应的速率突然减小,所以是减小生成物的浓度;t7时刻正逆反应速率都减小,且反应向正反应方向进行,说明是降低温度;

(2)根据图像以及速率之比等于化学方程式的系数比求用氨表示的速率;用三段式计算平衡时NH3的体积分数。

【详解】(1)根据一定温度下,在容积恒定的密闭容器中,一定量的N2和H2反应达到平衡后,改变某一外界条件,正逆反应速率与时间的关系,t2﹑t4﹑t5﹑t7时刻对应的实验条件改变分别是t2时正反应速率增大而逆反应速率暂时不变随之增大,所以是增加反应物的浓度;t4正逆反应速率同时增大相同的倍数但平衡不移动,所以使用催化剂;t5时平衡正向移动,但逆反应的速率突然减小,所以减小生成物的浓度;t7时刻正逆反应速率都减小,且反应向正反应方向进行,说明是降低温度,平衡正向进行;

故答案为:增大反应物的浓度;催化剂;减少生成物的浓度;降低温度;

(2)根据起始氮气和氢气的物质的量和平衡时的物质的量可以列三段式解答:

①所以5min内的平均反应速率v(NH3)==0.04mol/(L•min);

②达到平衡时NH3的体积分数=×100%=40%。

故答案为:0.04mol/(L•min);40%

【点睛】有关可逆反应的计算要学会运用三段式,即是初始量,转化量,平衡量,然后代入有关物理量进行计算。

26.写出下列物质在水溶液中的电离方程式:

(1)H2SO4:________________________________________________;

(2)Fe(OH)3:______________________________________________;

(3)NH3·H2O:____________________________________________;

(4)Na2CO3:_______________________________________________;

(5)KHCO3:_______________________________________________。

(6)Al(OH)3的酸式电离:______________________________________________。

【答案】 (1). H2SO4=2H++SO42- (2). Fe(OH)3⇌Fe3++3OH- (3). NH3•H2O⇌NH4++OH- (4). Na2CO3=2Na++ CO32- (5). KHCO3═K++HCO3− (6). Al(OH)3⇌H++AlO2−+H2O

【解析】

【分析】

(1)H2SO4为强电解质,电离生成氢离子和硫酸根离子;

(2)Fe(OH)3是弱电解质,部分电离;

(3)一水合氨为弱电解质,部分电离出铵根离子和氢氧根离子;

(4)Na2CO3强电解质,电离时电离出自由移动的钠离子和碳酸根离子;

(5)碳酸氢钾在水中电离出钾离子和碳酸氢根离子;

(6)Al(OH)3是两性氢氧化物,属于弱电解质,部分电离;

【详解】(1)H2SO4为强电解质,电离生成氢离子和硫酸根离子,电离方程式是H2SO4=2H++SO42-

故答案为:H2SO4=2H++SO42-

(2)Fe(OH)3是弱电解质,部分电离,电离方程式是Fe(OH)3Fe3++3OH-

故答案为:Fe(OH)3Fe3++3OH-

(3)NH3•H2O为弱电解质,部分电离,电离方程式为NH3•H2O⇌NH4++OH-;

故答案为:NH3•H2ONH4++OH-

(4)Na2CO3强电解质,电离方程式是Na2CO3=2Na++ CO32-

故答案为:Na2CO3=2Na++ CO32-

(5)碳酸氢钾在水中电离出钾离子和碳酸氢根离子,电离方程式为KHCO3═K++HCO3−;

故答案为:KHCO3═K++HCO3−;

(6)Al(OH)3的酸式电离,电离方程式:Al(OH)3H++AlO2−+H2O;

故答案为:Al(OH)3H++AlO2−+H2O;

【点睛】强电解质的电离方程式用等号连接,弱电解质的电离方程式用可逆号连接,电离方程式要符合原子守恒和电荷守恒。