- 188.50 KB

- 2023-04-06 发布

2020届 一轮复习 人教版 种群的特征和数量变化 作业

一、选择题

1.(2019·山东德州期末)下列表述不属于种群范畴的是( )

A.某地区男女比例严重失衡

B.某森林中杨树的数量最多

C.2040年,我国将进入超老龄社会

D.我国每年出生人口达到2 000多万

解析:B [某地区男女比例严重失衡,属于种群的性别比例特征,A正确;某森林中杨树的数量最多,杨树属于优势种,属于群落的范畴,B错误;2040年,我国将进入超老龄社会,说明了种群的年龄结构,C正确;我国每年出生人口达到2 000多万,说明了种群的出生率,D正确。]

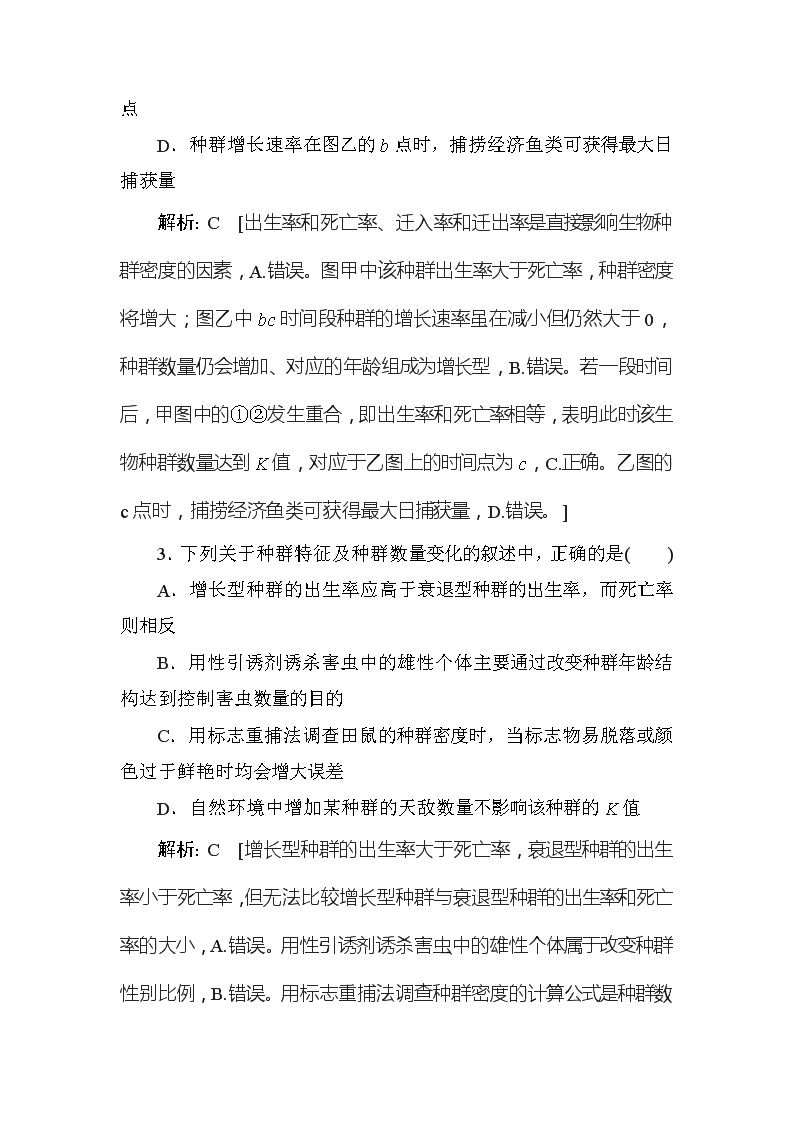

2.(2019·福建双十中学二模)图甲所示某生物种群出生率和死亡率的关系(①表示出生率,②表示死亡率),图乙表示该生物一段时间内种群增长速率变化的曲线。下列相关叙述正确的是( )

A.决定种群密度的直接因素除图甲中的因素外,还有年龄组成、性别比例

B.由图甲可知该生物种群密度将增大,图乙中bc时间段对应的年龄组成为衰退型

C.若一段时间后,图甲中的①②发生重合,对应于图乙中的c点

D.种群增长速率在图乙的b

点时,捕捞经济鱼类可获得最大日捕获量

解析:C [出生率和死亡率、迁入率和迁出率是直接影响生物种群密度的因素,A.错误。图甲中该种群出生率大于死亡率,种群密度将增大;图乙中bc时间段种群的增长速率虽在减小但仍然大于0,种群数量仍会增加、对应的年龄组成为增长型,B.错误。若一段时间后,甲图中的①②发生重合,即出生率和死亡率相等,表明此时该生物种群数量达到K值,对应于乙图上的时间点为c,C.正确。乙图的c点时,捕捞经济鱼类可获得最大日捕获量,D.错误。]

3.下列关于种群特征及种群数量变化的叙述中,正确的是( )

A.增长型种群的出生率应高于衰退型种群的出生率,而死亡率则相反

B.用性引诱剂诱杀害虫中的雄性个体主要通过改变种群年龄结构达到控制害虫数量的目的

C.用标志重捕法调查田鼠的种群密度时,当标志物易脱落或颜色过于鲜艳时均会增大误差

D.自然环境中增加某种群的天敌数量不影响该种群的K值

解析:C [增长型种群的出生率大于死亡率,衰退型种群的出生率小于死亡率,但无法比较增长型种群与衰退型种群的出生率和死亡率的大小,A.错误。用性引诱剂诱杀害虫中的雄性个体属于改变种群性别比例,B.错误。用标志重捕法调查种群密度的计算公式是种群数量=第一次捕获的个体数×第二次捕获的个体数÷第二次捕获中被标记的个体数。当标志物易脱落或颜色过于鲜艳时均会影响第二次捕获中被标记的个体数,导致误差增大,C.正确。K值是环境容纳量,当环境因素包括温度、食物、天敌等改变时,K值会发生改变,D.错误。]

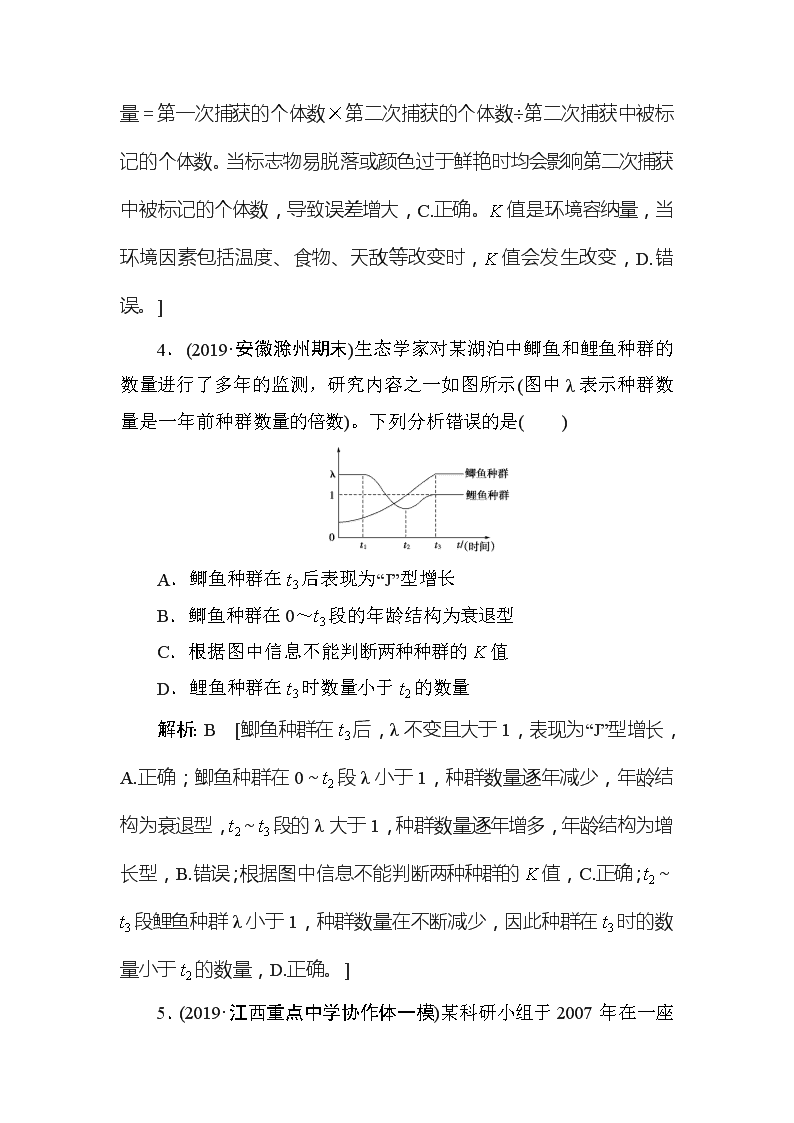

4.(2019·安徽滁州期末)生态学家对某湖泊中鲫鱼和鲤鱼种群的数量进行了多年的监测,研究内容之一如图所示(图中λ表示种群数量是一年前种群数量的倍数)。下列分析错误的是( )

A.鲫鱼种群在t3后表现为“J”型增长

B.鲫鱼种群在0~t3段的年龄结构为衰退型

C.根据图中信息不能判断两种种群的K值

D.鲤鱼种群在t3时数量小于t2的数量

解析:B [鲫鱼种群在t3后,λ不变且大于1,表现为“J”型增长,A.正确;鲫鱼种群在0~t2段λ小于1,种群数量逐年减少,年龄结构为衰退型,t2~t3段的λ大于1,种群数量逐年增多,年龄结构为增长型,B.错误;根据图中信息不能判断两种种群的K值,C.正确;t2~t3段鲤鱼种群λ小于1,种群数量在不断减少,因此种群在t3时的数量小于t2的数量,D.正确。]

5.(2019·江西重点中学协作体一模)某科研小组于2007年在一座小山上调查发现该处有700株杨树,但到2017年再去调查时发现杨树种群数量因死亡而减少了200株。这不能说明( )

A.2007年时杨树种群的年龄结构可能是衰退型

B.种群中的个体数量是随时间而变化的

C.此处杨树种群的环境容纳量为500株

D.杨树种群数量的变化可能与气候、天敌、病虫害等因素有关

解析:

C [10年间杨树种群数量减少了200株,说明2007年时杨树种群的年龄结构可能是衰退型,A.正确;10年间杨树种群数量发生了变化,说明种群中的个体数是随时间而变化的,B.正确;根据题干信息不能确定此处杨树种群的环境容纳量为500株,C.错误;在自然界中,影响种群数量变化的因素有气候、天敌、病虫害等,D.正确。]

6.(2019·山东淄博一中期末)下列有关种群和群落的研究和分析中,正确的是( )

A.田鼠在被捉过一次后更难捕捉,统计得到的种群密度比实际数值要低

B.对培养液中酵母菌进行计数采用的是抽样检测的方法

C.对小动物的种群密度进行调查时,不能采用标志重捕法,一定要采用样方法

D.某同学决定以校园内的池塘为对象进行物种丰富度调查,应在同一水层取样

解析:B [用样方法调查种群密度时,种群数量值=第一次捕获并标记的个体数×第二次捕获的个体数÷第二次捕获的有标记的个体数,若田鼠被捕捉过一次后更难捕捉,会使第二次捕获的有标记的个体数偏小,则统计得到的种群密度比实际数值要大,A错误;酵母菌是单细胞生物,对培养液中酵母菌进行计数,应采用抽样检测的方法,B正确;土壤小动物中许多有较强的活动能力,而且身体微小,不适合用样方法或标志重捕法调查其种群密度,而常用取样器取样的方法进行采集、调查,C错误;以校园内的池塘为对象进行物种丰富度调查,因不同的水层分布的生物存在差异,所以应在不同水层取样,D错误。]

7.(2019·山西晋中一模)20世纪30年代,环颈雉被引入美国的一个岛屿后,其种群数量的增长如图实线所示。相关叙述错误的是( )

A.可用标志重捕法调查环颈雉的种群密度

B.实线呈“Z”型的原因可能是环颈雉越冬时死亡率上升

C.环颈雉种群数量的增长近似于“J”型曲线(Nt=N0λt),其中λ>1

D.环颈雉为重要的经济禽类,每年应捕获其种群数量的1/2

解析:D [环颈雉属于活动能力强、活动范围大的动物,调查其种群密度可用标志重捕法,A.正确;由于环颈雉越冬时死亡率可能上升,因此环颈雉种群的增长呈“Z”型,B.正确;据图中虚线可知,环颈雉种群数量的增长近似于“J”型曲线(Nt=N0λt),其中λ>1,C.正确;环颈雉为重要的经济禽类,每年应超过1/2K时捕获,且捕获后其剩余量保持在1/2K水平,D.错误。]

8.(2019·山东青岛一模)1859年,一位英格兰农场主将欧洲兔带到澳大利亚草原放养,后来对袋鼠等本地生物造成极大威胁。生态专家先后采用引入狐狸(y1年)和黏液瘤病毒(y2年)等手段进行防治,结果如下图所示。下列推断不正确的是( )

A.引入狐狸防治欧洲兔效果不佳的原因可能是狐狸捕食较多的袋鼠

B.引入的病毒能防治欧洲兔但对袋鼠影响不大,原因是病毒的专性寄生

C.0~y1年欧洲兔的年龄结构为增长型,y1年时为防治的最佳时间

D.若调查中被标记的部分个体标志物脱落,则调查结果比实际值偏大

解析:C [引入狐狸后,袋鼠的种群数量下降较快,可以推测袋鼠和狐狸的种间关系为捕食关系,引入狐狸防治欧洲兔效果不佳的原因可能是狐狸捕食较多的袋鼠,A.正确;引入的病毒能防治欧洲兔但对袋鼠影响不大,说明病毒专性寄生于欧洲兔,B.正确;0~y1年欧洲兔的数量不断增加,说明其年龄结构为增长型,y1年时欧洲兔的种群数量已经达到了K值左右,而防治的最佳时期应该在K/2以下,C.错误;若调查中被标记的部分个体标志物脱落,导致第二次捕捉的个体中被标记的数量减少,则调查结果比实际值偏大,D.正确。]

9.(2019·天津南开一模)科学工作者为了监测和预报某草原鼠害的发生情况,采用标志重捕法对田鼠种群数量进行调查,发现在最初调查的一个月内,种群数量每天增加1.5%,下列分析正确的是( )

A.最初调查的一个月内,田鼠种群数量呈“S”型增长

B.田鼠种群增长模型可构建为Nt=N0λt,其中λ为1.5

C.若已被捕捉、标记过的田鼠不易再次被捕捉到,则估算数值会偏大

D.数月之后,当田鼠种群的出生率等于死亡率时,是防治鼠害的最佳时期

解析:C [在最初调查的一个月内,田鼠种群数量每天增加1.5%,田鼠种群数量呈“J”型增长,A.错误;田鼠种群增长模型可构建为Nt=

N0λt,其中λ为1+0.015=1.015,B.错误;若已被捕捉、标记过的田鼠不易再次被捕捉到,则估算数值会偏大,C.正确;当田鼠种群的出生率等于死亡率时,田鼠种群数量达到最大值,此时不是防治鼠害的最佳时期,D.错误。]

10.(2019·安徽六校教育研究会二模)自然种群的增长一般呈“S”型。假设某自然种群的数量为N,环境容纳量为K,S1~S5是“S”型曲线上的5个点。根据下表所示数据,有关说法错误的是( )

曲线上的点

种群数量

(K-N)/K

S1

20

0.90

S2

50

0.75

S3

100

0.50

S4

150

0.25

S5

180

0.10

A.该种群的K值为200

B.S5不是该种群种内斗争最激烈的时刻

C.若该种群为蝗虫种群,则防治蝗虫应在S3之前

D.(K-N)/K的比值越小,种群增长速率越小

解析:D [种群数量在S3时,(K-N)/K=0.5,说明此时的种群数量处于K/2,因此该种群的K值为200,A.正确;S5时,(K-N)/K=0.1,说明种群数量还在增加,因此该点不是该种群种内斗争最激烈的时刻,B.正确;若该种群为蝗虫种群,则防治蝗虫应在S3之前,C.正确;根据表格分析可知,(K-N)/K的比值为0.5时,种群增长速率最大,过大或者过小时,种群增长速率都较小,D.错误。]

二、非选择题

11.(2019·山西实验中学期末)下图表示种群数量变化的曲线。请据图回答问题:

(1)种群是构成生物群落的基本单位,也是繁殖和________的基本单位,种群密度是种群最基本的数量特征,直接决定种群密度的因素有______________以及________________。

(2)若某种群数量变化呈现图中“J”型曲线,其种群增长率随着时间的增加将________(填“增大”“变小”或“不变”)。图中阴影部分表示因环境阻力而减少的个体数,这种变化可引起种群的____________发生改变,从而导致生物进化。

(3)甲曲线是一个生物小组对一支试管中酵母菌培养液中的酵母菌数量统计后绘制成的曲线,则a点之后引起酵母菌数量下降的主要因素是________________。在统计酵母菌数量时应采取的方法是________________法。将酵母菌数量的变化绘制成这种曲线,这种研究方法属于构建________模型。

解析:(1)种群是构成生物群落的基本单位,也是繁殖和(生物)进化的基本单位,种群密度是种群最基本的数量特征,决定种群密度的因素有出生率、死亡率与迁入率、迁出率。(2)“J”型曲线中的增长率为定值,图中阴影部分表示环境阻力使生物减少的数量,这种变化可使该种群的基因频率发生改变,进而导致生物进化。(3)甲曲线是一个生物小组对一支试管中酵母菌培养液中的酵母菌数量统计后绘制成的曲线,则a点之后引起酵母菌数量下降的主要因素是营养物质的减少。在统计酵母菌数量时应采取的方法是抽样检测法(血细胞计数板法)。将酵母菌数量的变化绘制成曲线,这种研究方法属于构建数学模型。

答案:(1)(生物)进化 出生率与死亡率 迁入率与迁出率 (2)不变 基因频率 (3)营养物质的减少 抽样检测(血细胞计数板法) 数学

12.(2018·广西桂林市、百色市、崇左市三模)广西某一个农田生态系统,近30年来发生了显著变化,原来种群密度较高的青蛙,现在已经很少,原来有大量的泥鳅、鳝鱼、田螺等动物,现在已经几乎绝迹。

样方编号

1

2

3

4

5

6

样方面积(m2)

1

1

1

1

1

1

田螺数量(只)

15

18

15

19

15

14

(1)调查田螺种群密度的方法是样方法而不用标志重捕法,理由是______________________________;选取样方的关键是____________。根据下面的取样调查表可估算出稻田中田螺的种群密度为________只/m2。

(2)下面图一是该生态系统中鳝鱼种群在t1~t5时间内的增长速率曲线:

①在图中鳝鱼种群数量处于环境所允许的最大值(K)的时间段为________。

②若在t1~t5时间内,鳝鱼种群数量环境所允许的最大值K=m,而t1和t5时间点对应的种群数量分别在A和B点,请根据图一的信息在图二上画出在t1~t5时间内该鳝鱼种群数量的曲线图。

解析:根据表格分析,该实验采用的是样方法调查田螺的种群密度,共取了6个样方,田螺数量分别为15、18、15、19、15、14,样方面积为1 m2,则田螺的种群密度=(15+18+15+19+15+14)÷6=16只/m2。(1)由于田螺是一种活动能力弱(缓慢)且活动范围较小的动物,因此不适宜采用标志重捕法调查其种群密度,而应该采用样方法;样方法调查种群密度时,取样的关键是随机取样;根据以上分析可知,该稻田中田螺的种群密度为16只/m2。(2)①据图分析,鳝鱼种群增长速率在t1~t5时间内从0变成最大(t2)再变成0(t3~t4),最后小于0,因此其种群数量处于环境所允许的最大值(K)的时间段为t3~t4。②根据以上分析可知,鳝鱼种群数量从t1(A)点开始增大,到t3时达到环境容纳量(m),且t3~t4之间维持在m,t4以后种群数量减少到t5时的B,如图。

答案:(1)田螺是一种活动能力弱(缓慢)且活动范围较小的动物 随机取样 16 (2)①t3~t4