- 122.50 KB

- 2021-04-21 发布

(对应学生用书第86页)

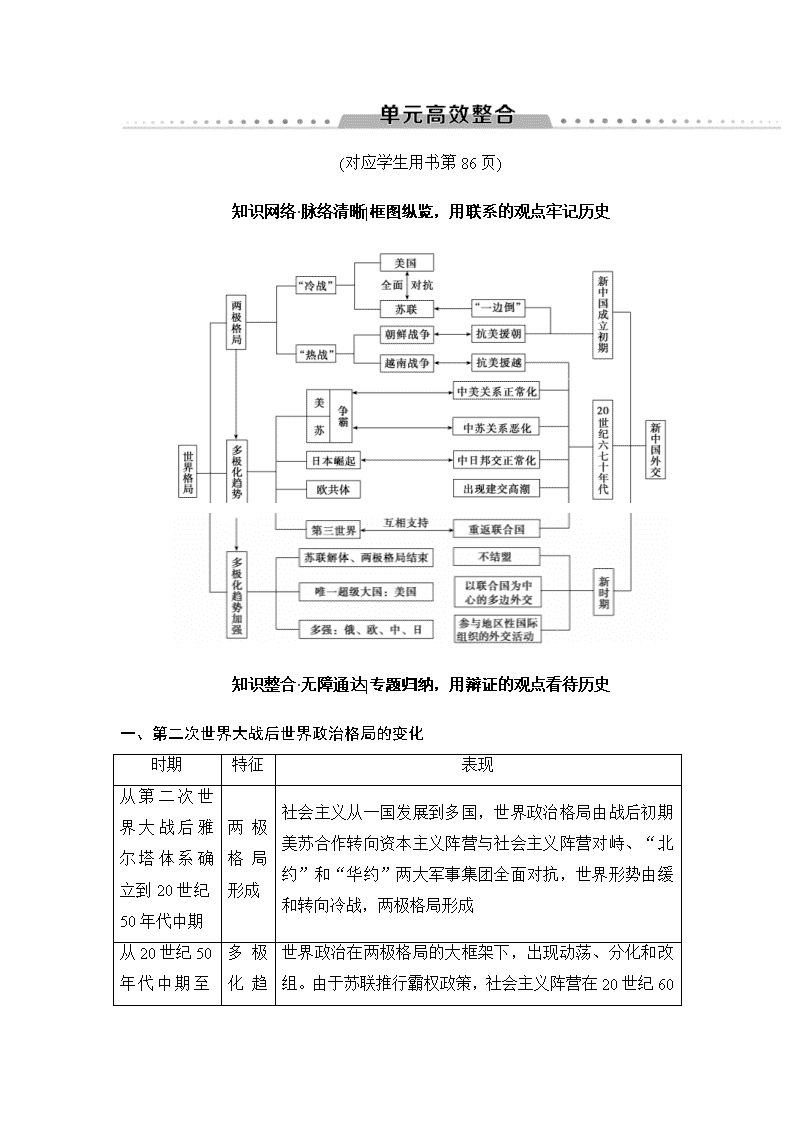

知识网络·脉络清晰|框图纵览,用联系的观点牢记历史

知识整合·无障通达|专题归纳,用辩证的观点看待历史

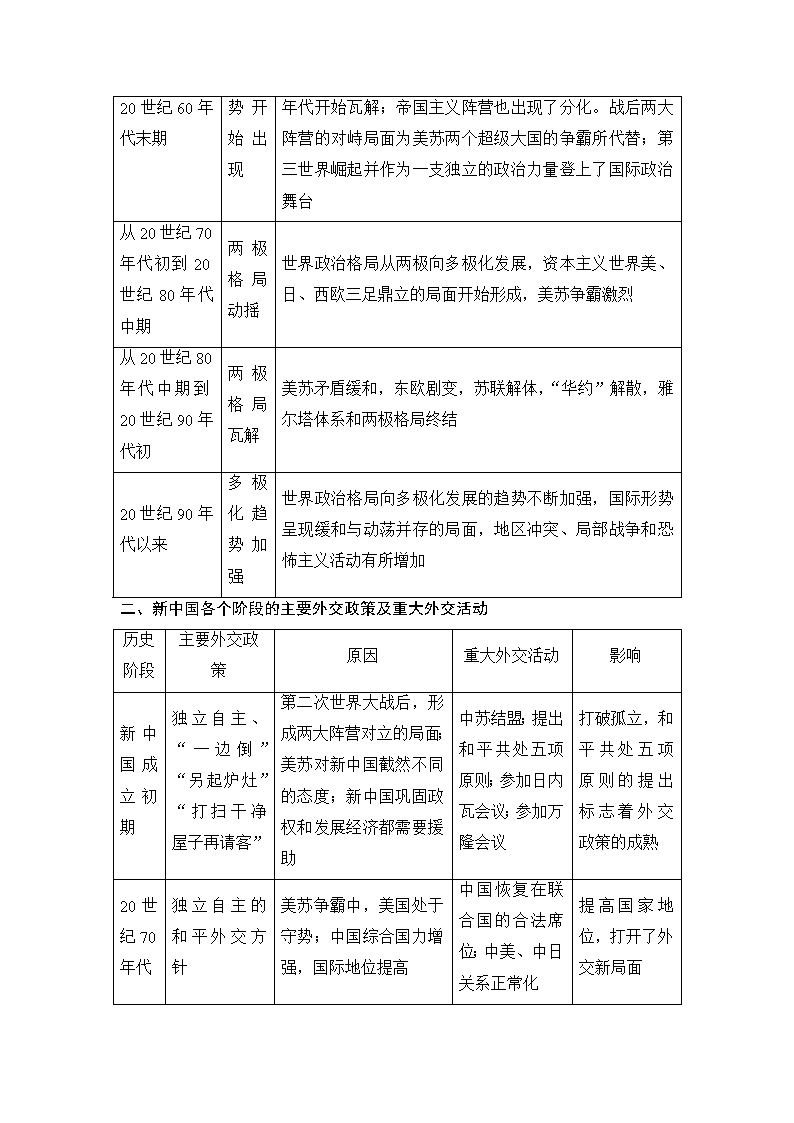

一、第二次世界大战后世界政治格局的变化

时期

特征

表现

从第二次世界大战后雅尔塔体系确立到20世纪50年代中期

两极格局形成

社会主义从一国发展到多国,世界政治格局由战后初期美苏合作转向资本主义阵营与社会主义阵营对峙、“北约”和“华约”两大军事集团全面对抗,世界形势由缓和转向冷战,两极格局形成

世界政治在两极格局的大框架下,出现动荡、分化和改组。由于苏联推行霸权政策,

从20世纪50年代中期至20世纪60年代末期

多极化趋势开始出现

社会主义阵营在20世纪60年代开始瓦解;帝国主义阵营也出现了分化。战后两大阵营的对峙局面为美苏两个超级大国的争霸所代替;第三世界崛起并作为一支独立的政治力量登上了国际政治舞台

从20世纪70年代初到20世纪80年代中期

两极格局动摇

世界政治格局从两极向多极化发展,资本主义世界美、日、西欧三足鼎立的局面开始形成,美苏争霸激烈

从20世纪80年代中期到20世纪90年代初

两极格局瓦解

美苏矛盾缓和,东欧剧变,苏联解体,“华约”解散,雅尔塔体系和两极格局终结

20世纪90年代以来

多极化趋势加强

世界政治格局向多极化发展的趋势不断加强,国际形势呈现缓和与动荡并存的局面,地区冲突、局部战争和恐怖主义活动有所增加

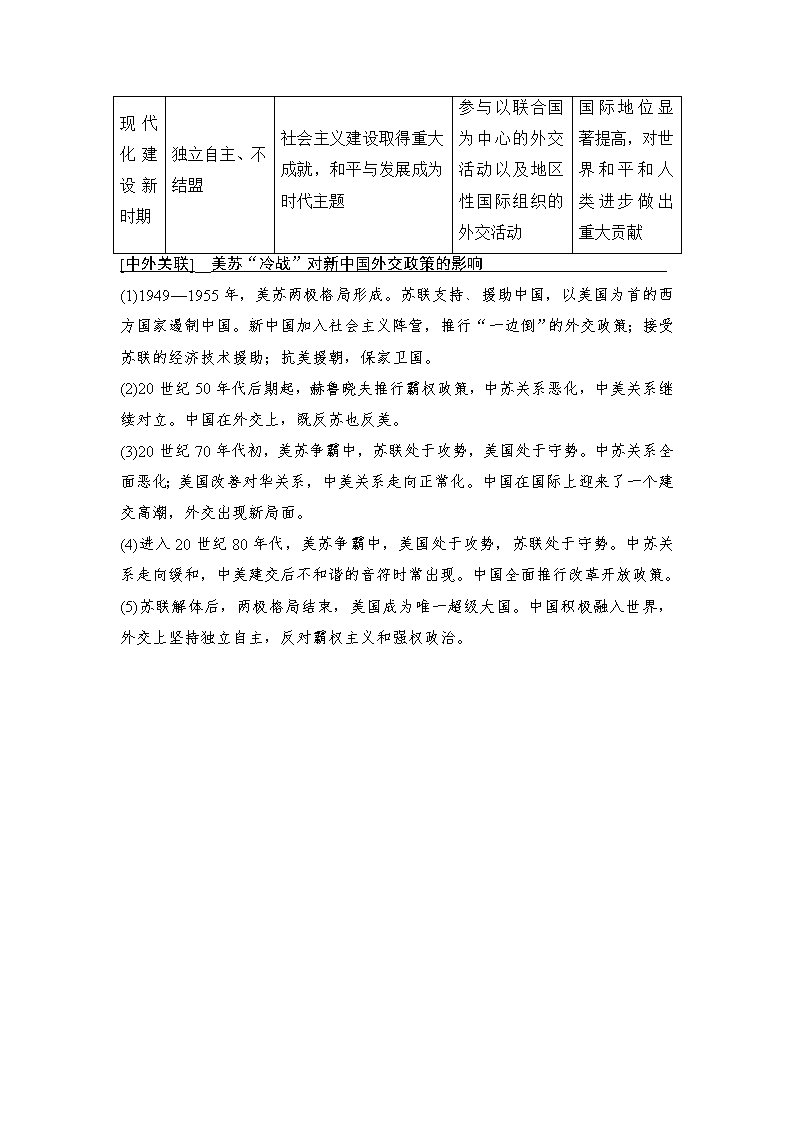

二、新中国各个阶段的主要外交政策及重大外交活动

历史阶段

主要外交政策

原因

重大外交活动

影响

新中国成立初期

独立自主、“一边倒”“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”

第二次世界大战后,形成两大阵营对立的局面;美苏对新中国截然不同的态度;新中国巩固政权和发展经济都需要援助

中苏结盟;提出和平共处五项原则;参加日内瓦会议;参加万隆会议

打破孤立,和平共处五项原则的提出标志着外交政策的成熟

20世纪70年代

独立自主的和平外交方针

美苏争霸中,美国处于守势;中国综合国力增强,国际地位提高

中国恢复在联合国的合法席位;中美、中日关系正常化

提高国家地位,打开了外交新局面

现代化建设新时期

独立自主、不结盟

社会主义建设取得重大成就,和平与发展成为时代主题

参与以联合国为中心的外交活动以及地区性国际组织的外交活动

国际地位显著提高,对世界和平和人类进步做出重大贡献

[中外关联]__美苏“冷战”对新中国外交政策的影响

(1)1949—1955年,美苏两极格局形成。苏联支持、援助中国,以美国为首的西方国家遏制中国。新中国加入社会主义阵营,推行“一边倒”的外交政策;接受苏联的经济技术援助;抗美援朝,保家卫国。

(2)20世纪50年代后期起,赫鲁晓夫推行霸权政策,中苏关系恶化,中美关系继续对立。中国在外交上,既反苏也反美。

(3)20世纪70年代初,美苏争霸中,苏联处于攻势,美国处于守势。中苏关系全面恶化;美国改善对华关系,中美关系走向正常化。中国在国际上迎来了一个建交高潮,外交出现新局面。

(4)进入20世纪80年代,美苏争霸中,美国处于攻势,苏联处于守势。中苏关系走向缓和,中美建交后不和谐的音符时常出现。中国全面推行改革开放政策。

(5)苏联解体后,两极格局结束,美国成为唯一超级大国。中国积极融入世界,外交上坚持独立自主,反对霸权主义和强权政治。