- 1.41 MB

- 2021-04-21 发布

2018-2019学年河南省鹤壁市淇滨高级中学高一上学期第一次月考历史试题

(时间:60分钟 满分:100分)

一、 选择题(本大题30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 )

1.据甲骨文记载,商代认为“‘帝’是王的祖宗神,商王是‘帝’的嫡系子孙”。这反映了商代( )

A. 王权借神权加强统治 B.按血缘亲疏分配权力

C.权力向皇帝高度集中 D.确立了“家天下”制度

2.《吕氏春秋》,“立嫡子,不使庶孽疑焉,疑生争,争生乱。”这表明宗法制的目的是( )

A.维护宗族内部的稳定与团结 B.保证各级贵族的特权

C.消除诸子矛盾 D.实现长治久安

3.侯建新在《封建主义概念辨析》一文中说:“封建的就不是专制的,封建是对专制权力的一种分散。”其中的“封建”是指( )

A. 宗法制 B. 中央集权制

C. 分封制 D. 君主专制

4.《中国人史纲》中说:“封建制度最重要的问题是权力的继承……但父亲遗留下来的如果是一个不能均分的宝座,或是一个不能均分的世袭爵位,只能由一个儿子继承时,问题就发生了。必须有适当的方法解决,才可以保持国家和家族的完整。”西周时“适当的方法”是指( )

A.分封制 B.宗法制 C.察举制 D.世袭制

5.春秋时代盛行盟誓活动,有周王与诸侯间的盟誓、诸侯间的盟誓,也有卿大夫间的盟誓。盟誓时往往举行庄严的仪式,杀牲歃血,宣读盟辞,并记录为盟书作为相互约束的依据。这主要反映( )

A. 分封制的仪式发生重大变化 B.诸侯争霸战争受到有效遏制

C. 礼乐制与等级秩序得到维护 D. 宗法分封制度遭到严重破坏

6.在《红楼梦》第九十回中,贾母说:“自然先给宝玉娶了亲,然后给林丫头说人家。

再没有先是外人,后是自己的……”这反映出贾母( )

A.具有男尊女卑的思想 B.固守传统的家庭等级观念

C.具有浓厚的宗法观念 D.遵循长幼有序的婚姻礼俗

7.秦朝时期的军国大事,一般先由丞相、御史大夫和诸卿进行朝议,最后由皇帝决裁。这一做法使( )

A.中央强化了对地方的控制 B.民主观念开始渗入到政治体制

C.君权在事实上遭到了弱化 D.君主专制造成了决策失误有所减少

8.钱穆在《国史新论》中说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。”这反映的实质问题是( )

A.汉代宰相位高权重 B.唐代宰相权力下降

C.皇权不断加强 D.宰相数量逐渐增加

9.加官是汉武帝发明的官制。侍中、左右曹诸吏、散骑中常侍、皆加官。多至数十人。虽无职掌,谓之宿卫(近在皇帝身边),讲议朝政,奉诏治事。武帝决事禁中,希见卿相。下列对于该机构权力的理解准确的是( )

A.以中御外,加强皇权 B.位高权重,掌控决策

C.参与机要,取代相权 D.废除丞相,皇权独揽

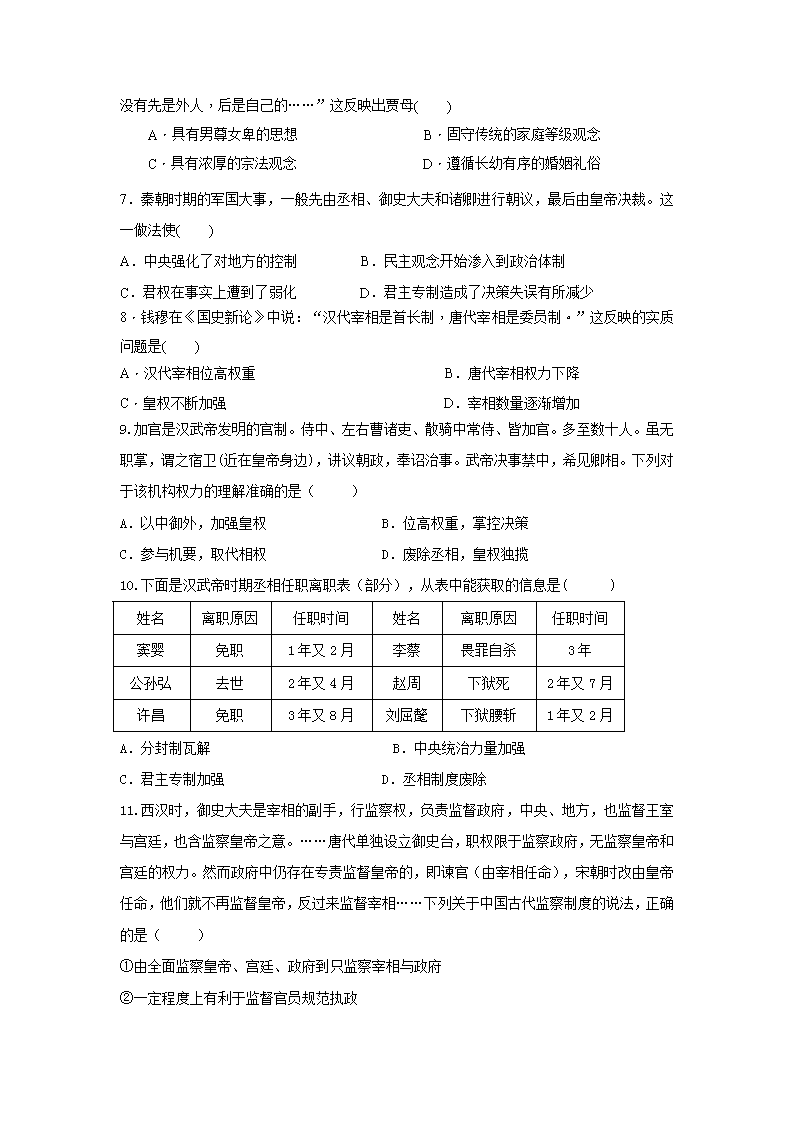

10.下面是汉武帝时期丞相任职离职表(部分),从表中能获取的信息是( )

姓名

离职原因

任职时间

姓名

离职原因

任职时间

窦婴

免职

1年又2月

李蔡

畏罪自杀

3年

公孙弘

去世

2年又4月

赵周

下狱死

2年又7月

许昌

免职

3年又8月

刘屈氂

下狱腰斩

1年又2月

A.分封制瓦解 B.中央统治力量加强

C.君主专制加强 D.丞相制度废除

11.西汉时,御史大夫是宰相的副手,行监察权,负责监督政府,中央、地方,也监督王室与宫廷,也含监察皇帝之意。……唐代单独设立御史台,职权限于监察政府,无监察皇帝和宫廷的权力。然而政府中仍存在专责监督皇帝的,即谏官(由宰相任命),宋朝时改由皇帝任命,他们就不再监督皇帝,反过来监督宰相……下列关于中国古代监察制度的说法,正确的是( )

①由全面监察皇帝、宫廷、政府到只监察宰相与政府

②一定程度上有利于监督官员规范执政

③它以皇权为依托,其监察的实际效能是有限的

④杜绝了官员的腐败

A.①②③ B. ②③④

C ①③④ D. ①②③④

12、中国古代常常通过分割和削弱相权来加强皇权。下列表述不准确的是( )

A.西汉通过设立 “中朝”分化相权

B.明太祖废丞相、设内阁,分割相权

C.宋代设立三司使来分割丞相的财权

D.清设军机处进一步加强君权

13.有学者指出,“自隋时,海内一命之官,并出于朝廷,州郡无复有辟署之事”。这是由于( )

A.察举制的实行 B.九品中正制的推行

C.科举制的实施 D.君主专制得到强化

14.唐代中书省发出皇帝的命令,须经门下省复核。若复核通过,由门下侍中或门下侍郎签字、盖章正式生效,再下达尚书省执行。若复核没有通过,则由给事中批注送还中书省重拟。这样做的积极影响是( )

A.保证了皇权独尊 B.实现了对三省的制约

C.完善了唐代官制 D.可有效避免决策失误

15.科举制的存在和发展,既是历史的进步,也是历史的必然选择。这主要是因为科举制 ( )

A.否定特权制度 B.选官用人权在中央

C.选拔程序简化 D.考试内容具体明确

16、隋唐时期在中央设中书省,元朝在中央也设立了中书省,他们之间的不同在于( )

A.前者下设六部管理全国政务,后者专管佛教和藏族地区事务

B.前者为削弱相权,加强皇权而设,后者则为加强对地方的控制而设

C.前者标志着封建政治制度的成熟,后者标志着专制制度达到顶峰

D.前者仅为中央决策机构,后者还是管理部分地区的行政机构

17、宋太祖为加强中央集权采取的首要措施是( )

A.集中军权 B.集中行政权

C.集中财权 D.集中司法权

18、宋人胡致堂说:“中书出令,门下封驳,分为两省,而尚书守成,颁之有司。”这表明唐代三省六部制( )

A.奉行流程式分工 B.实行职能式分工

C.架空皇帝的决策权 D.强化君主专制独裁

19.以下为某朝诏令:“诸州军驻泊钤辖、都监、监押与知州军同管驻泊兵马;在城钤辖、都监、监押与知州军、通判同管屯驻、就粮,仍与驻泊兵官通管辖差使。其河北、河东、陕西诸路帅府所在州、军,即通判于在城兵官更不通管。”这一朝代为( )

A.西汉 B.唐朝 C.北宋 D.元朝

20. 唐朝后期“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣也。”《旧唐书》中的这则材料实质上反映了当时( )

A.中央与地方的矛盾 B.君权与相权的矛盾

C.文臣与武将的矛盾 D.中央与少数民族地区的矛盾

21.《宋史·职官志》记载:“三司之职,国初沿五代之制,置使以总国计,应四方贡赋之入,朝廷不预,一归三司。通管盐铁、度支、户部,号曰‘计省’,位亚执政,目为‘计相’。”这说明北宋( )

A.把地方财政大权全部收归中央 B.三司使掌财权是当朝宰相

C.分散中枢机构权力以加强皇权 D.强化财政管理以增加政府财政收入

22.宋代在各州郡设置通判,通判有权向朝廷直接奏报。宋统治者的这种做法( )

A.削弱了地方割据的军事基础 B.加强了地方行政长官的权力

C.削弱了地方割据的物质基础 D.加强了中央对地方的行政控制

23、宋代谏官的职责是每月要向皇帝报告一次,称为“月课"。他们可以把平时随便听到的一点情况就向皇帝报告,无需证据确凿,若奏弹不实,谏官不必受到惩罚。如果御史台的谏官上任后百日之内无所纠弹,则罢作外官或罚“辱台钱”。该规定产生的直接影响是( )

A.致使皇权达到顶峰 B.助推耳目机关分化相权

C.助长谏官滥用弹劾权 D.导致地方权力过度削弱

24、元代行省的设置,无视历来与划界密切相关的几条最重要的山川边界——秦岭、淮河、南岭、太行山等的存在,陕西行省越过秦岭而有汉中盆地,江西行省跨过南岭而有广东,江浙行省从江南平原逶迤直到福建山地。统治者这么划分的主要意图是( )

A.便于中央直接管理 B.实行民族分化政策

C.推行汉蒙二元统治 D.防止出现地方割据

25、宋朝有一条规矩,“官员不入酒肆”,一旦发现官员在酒店吃喝,不管公款私款,即刻遭到御史弹劾,重则罢官免职,轻则纪律处分。另一条规矩是:王公贵族“不得取食味于四方”,即不得向各地索要特产和美味佳肴。这些规矩产生的积极作用是( )

A.遏止了官吏横征暴敛 B.形成严密的反腐机制

C.君主有效控制了臣属 D.便于约束权力的滥用

26.自秦以后,君权逐步加强,曾有一些大臣说:“昭代本无相名,吾侪止供票拟。上委之圣裁,下委之六部。”这些大臣应是 ( )

A.秦代的三公 B.唐代的三省长官

C.明代的内阁大学士 D.清代的军机大臣

27.对下图所示历史事件的理解,最准确的是 ( )

胡惟庸案大捕杀

A.法治的加强 B.中央权力的加强

C.皇权的强化 D.中央机构的调整

28.明朝“析中书省之政归六部”,六部所掌主要是 ( )

A.决策 B.行政 C.监察 D.司法[

29.孟德斯鸠说:“中国是一个专制的国家。它的原则是恐怖。在最初的那些朝代,政府的专制精神也许稍微差些,但是今天的情况却正好相反。”下列最能够反映文中“今天的情况却正好相反”含义的史实是 ( )

A.北宋设中书门下 B.唐朝确立并完善了三省六部制

C.清朝设置军机处 D.清朝延续明朝的内阁制度

30.清军机大臣张廷玉被雍正帝评价为“纂修《圣祖仁皇帝实录》宣力独多,每年遵旨缮写上谕,悉能详达朕意,训示臣民,其功甚巨”,遗诏允其配享太庙,从而成为清代唯一获此殊荣的汉官。张廷玉获此殊荣的原因是他( )

A.文笔谋划严格,秉承皇帝意旨 B.因满人官员职权下降而掌大权

C.在僵化的体制下认真监察百官 D.处理军机处事务决策得当

二、材料题(共2小题,合计40分)

31.(20分)阅读下列材料:

材料一 见下图。

材料二 军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿。……军国大计,罔不总揽,自雍乾后百八十年,威命所寄,不于内阁而于军机处,盖隐然执政之府矣。 ——《清史稿》

请回答:

(1) 据材料一,分析图中所示政府构架演变的时间及原因。(6分)

(2)据材料二并结合所学知识,分析军机处设置的时间及其影响。你是否同意对军机处“盖隐然执政之府”的评价?为什么?(11分)

(3)从材料一到材料二的变化,从根本上反映了什么趋势?(3分)

32.(20分)著名学者余英时指出:科举不是一个单纯的考试制度,它将社会结构紧密地联系了起来,形成一个多面互动的整体,一直发挥着无形的统合功能。阅读下列材料:

材料一:科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

材料二:作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,指出汉代和魏晋时期的选官制度,根据材料并结合所学,说明科举制的历史进步性。(14分)

(2)据材料二,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。(6分)

高一历史月考试卷参考答案

1-5 AACBD 6-10 BDCAC

11-15 ABCDA 16-20 DAACD

21-25 CDCDD 26-30 CCBCA

31.答案:

(1)明太祖时期。强化君主专制的需要。(6分)

(2)清朝雍正帝时。提高了行政效率,军政大权完全集中到皇帝手中,君主专制加强,中央集权进一步得到巩固。不同意。因为军机大臣必须完全执行皇帝的旨意,全国军政大权都集中到皇帝手中。(11分)

(3)君主专制空前强化。(3分)

32.(1)选官制度:察举制,九品中正。(6分)

进步性:有利于破除结党营私之弊:限制了徇私舞弊的发生;打破了世家大族垄断官场的特权;扩大了官员的来源;提高了从政人员的文化素质。(8分)

(2)借鉴价值:人才流动机制;客观公平理念;人才激励机制。(6分)

鹤壁市淇滨高中2018-2019学年高一上学期第一次月考

历史 答题卷

学校 班级

考号 姓名

第Ⅱ卷(用0.5毫米的黑色墨水签字笔书写)

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

考生须知

1、 考生答题前,在规定的地方准确填写考号和姓名。

2、 选择题作答时,必须用2B铅笔填涂,如需要对答案进行修改,应使用绘图橡皮轻擦干净,注意不要擦破答题卷。

3、 非选择题必须用 0.5毫米黑色墨水签字笔作答。严格按照答题要求,在答题卷对应题号指定的答题区域内答题,切不可超出黑色边框,超出黑色边框的答案无效。

4、 作图题可先用铅笔绘出,确认后,再用 0.5毫米黑色墨水签字笔描清楚。

5、 保持卷面清洁,不要将答题卷折叠,弄破。

31.题(20分)

(1)____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(2)__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(3)_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!