- 253.00 KB

- 2021-04-21 发布

课时分层作业(十五) 降低化学反应活化能

的酶

(建议用时:35 分钟)

[合格基础练]

1.下列有关酶的叙述,不正确的是( )

A.所有酶都含有 C、H、O、N 四种元素,是由单体组成的生物大分子

B.有些酶和相应的化学试剂作用呈现紫色反应

C.活细胞产生酶的场所都是细胞质中的核糖体

D.催化反应前后酶的性质和数量不变

C [酶绝大多数是蛋白质,少数是 RNA,都是生物大分子。蛋白质和 RNA

都含有 C、H、O、N 四种元素,分别是由氨基酸、核糖核苷酸组成的。蛋白质类

的酶和双缩脲试剂作用呈现紫色反应。活细胞产生蛋白质类酶的场所都是核糖体,

但是 RNA 类酶主要是在细胞核中产生的。酶是生物催化剂,催化反应前后酶的性

质和数量不变。]

2.下列操作中不可能导致淀粉酶活性发生变化的是( )

A.淀粉酶溶液中加入强酸

B.淀粉酶溶液中加入蛋白酶

C.淀粉酶溶液中加入淀粉溶液

D.淀粉酶经高温烘干制成粉剂

C [温度、pH 都会影响酶活性;淀粉酶的化学本质为蛋白质,蛋白酶会将其

水解,从而使其活性发生改变;淀粉酶溶液中加入淀粉溶液后,淀粉被水解,但

是淀粉酶在反应前后结构和活性不变。]

3.有关酶的发现过程叙述错误的是( )

A.斯帕兰札尼做了一个巧妙的实验,发现了化学消化

B.巴斯德和李比希的观点既有积极意义,又有其局限性

C.毕希纳认为酵母细胞中的某些物质能够在酵母细胞破碎后继续起催化作

用,称为酿酶

D.萨姆纳认为酶多数是蛋白质,少数是 RNA

D [萨姆纳认为酶的化学本质是蛋白质,并且证明了脲酶是能够分解尿素的

蛋白质。]

4.关于温度对酶活性影响的叙述错误的是( )

A.不同酶的最适温度可能相同

B.随着温度降低,酶促反应的活化能下降

C.酶活性最高时的温度不适合该酶的保存

D.高温下酶失活是酶空间结构破坏的结果

B [不同酶的最适温度可能相同,也可能不同,A 正确;在一定的范围内随

着温度的降低,酶的活性下降,而酶促反应的活化能是不会降低的,B 错误;低

温时,酶的活性降低,但酶的空间结构稳定,因此,酶制剂适于在低温(0~4 ℃)

下保存,C 正确;高温、强酸、强碱都会破坏酶的空间结构,从而使酶失活,D

正确。]

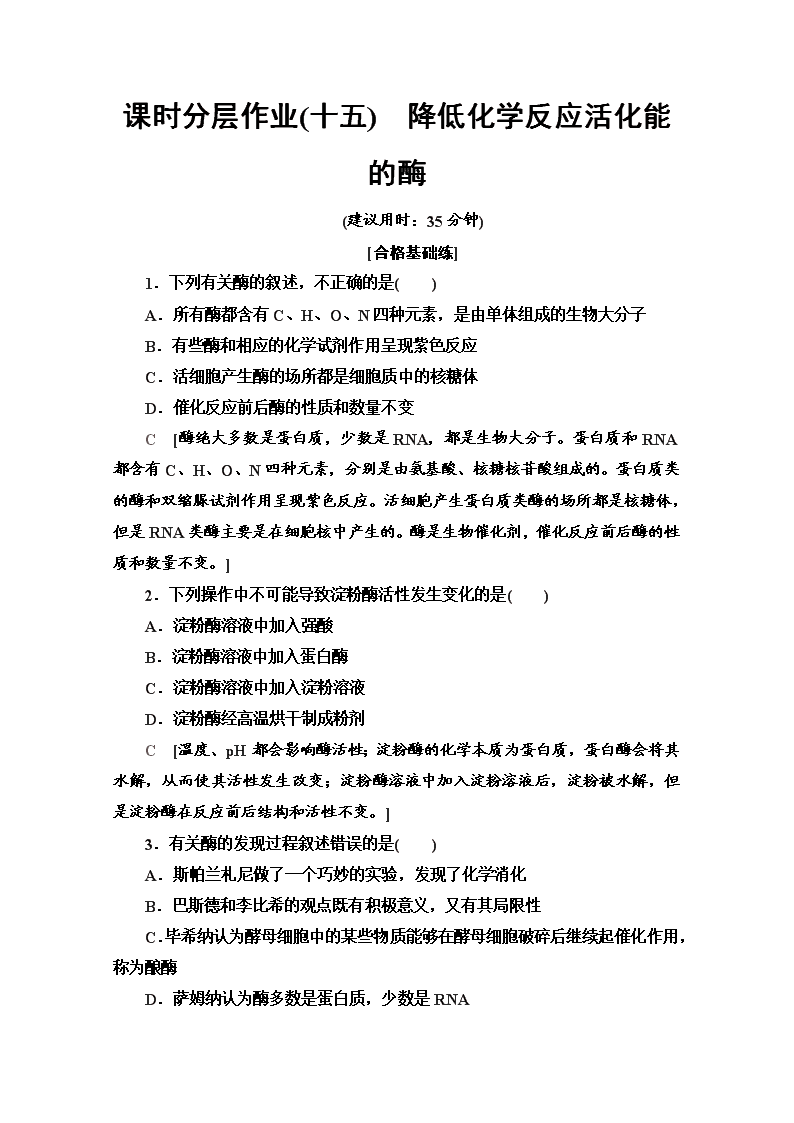

5.在如图所示的实验中属于自变量的是( )

A.催化剂 B.过氧化氢分解的速率

C.产生气泡量 D.试管中的过氧化氢溶液的量

A [由图示可知,图中的实验处理是分别向过氧化氢溶液中加入氯化铁和过

氧化氢酶溶液,Fe3+和过氧化氢酶都能催化过氧化氢分解,因此该实验的自变量

是催化剂的不同。]

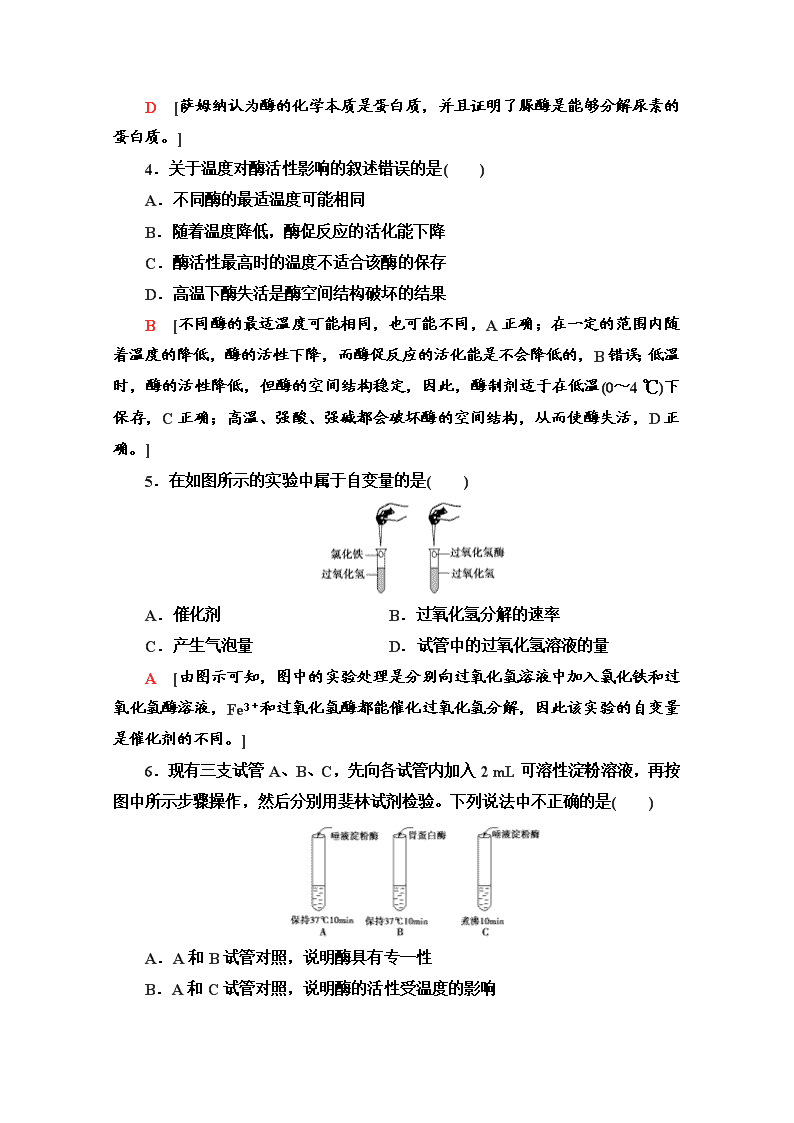

6.现有三支试管 A、B、C,先向各试管内加入 2 mL 可溶性淀粉溶液,再按

图中所示步骤操作,然后分别用斐林试剂检验。下列说法中不正确的是( )

A.A 和 B 试管对照,说明酶具有专一性

B.A 和 C 试管对照,说明酶的活性受温度的影响

C.实验结果是 B、C 试管内出现砖红色沉淀

D.A 和 B 组实验中,酶的不同种类为自变量

C [A 试管和 B 试管对照,自变量是酶的种类,说明酶具有专一性;A 试管

和 C 试管对照,自变量是温度,说明酶的活性受温度的影响;实验结果是 A 试管

出现砖红色沉淀。]

7.下表代表胃、小肠中有关消化液的成分及部分酶,下列说法正确的是( )

消化液名称 pH 消化液成分

胃 胃液 1~2 胃酸(HCl)、胃蛋白酶

小肠

肠液、胆汁、

胰液 7~8

NaHCO3、蛋白酶、肽酶、脂

肪酶、淀粉酶等

A.酶是活细胞产生的具有调节作用的有机物

B.与无机催化剂比较,酶能为生化反应提供活化能

C.胃酸(HCl)进入小肠后不会降低小肠中酶的活性

D.胃蛋白酶进入小肠后,分解蛋白质的能力增强

C [酶具有催化作用,不具有调节作用,A 项错误;酶的作用是降低活化能,

不是提供活化能,B 项错误;胃酸(HCl)进入小肠被 NaHCO3 中和,不能降低小肠

中酶的活性,C 项正确;胃蛋白酶进入小肠后,pH 不适宜,分解蛋白质的能力减

弱或失活,D 项错误。]

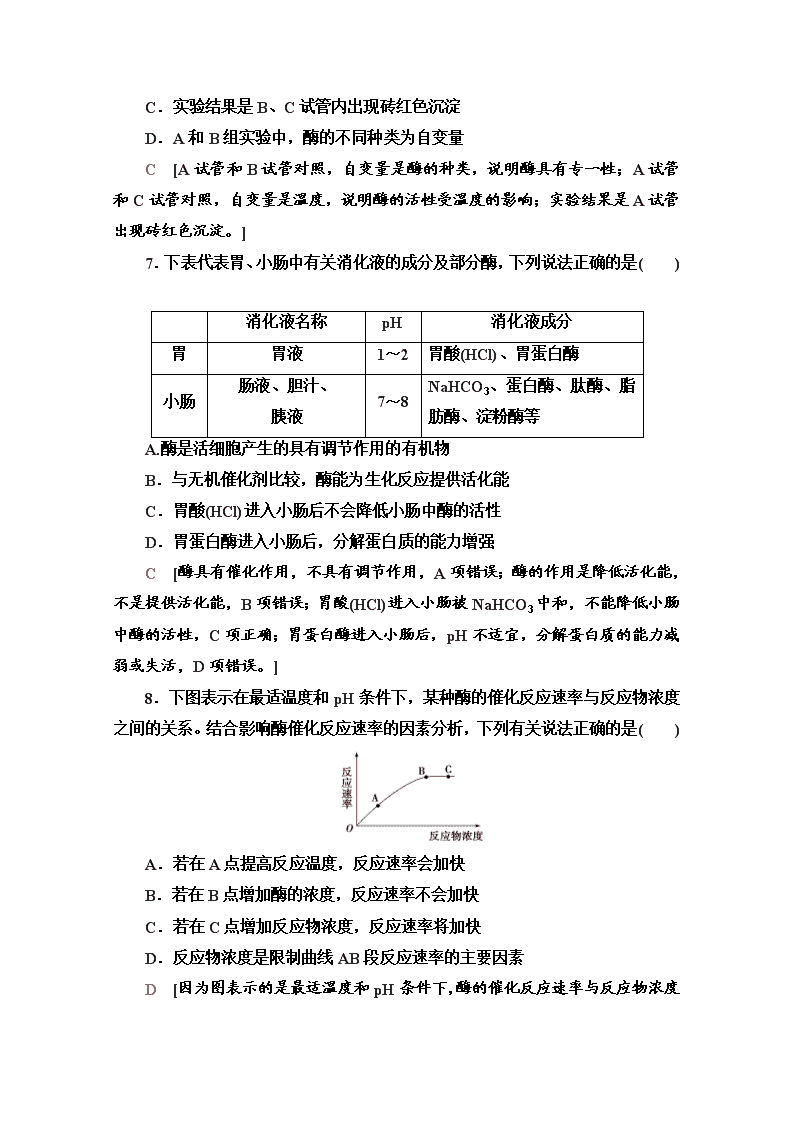

8.下图表示在最适温度和 pH 条件下,某种酶的催化反应速率与反应物浓度

之间的关系。结合影响酶催化反应速率的因素分析,下列有关说法正确的是( )

A.若在 A 点提高反应温度,反应速率会加快

B.若在 B 点增加酶的浓度,反应速率不会加快

C.若在 C 点增加反应物浓度,反应速率将加快

D.反应物浓度是限制曲线 AB 段反应速率的主要因素

D [因为图表示的是最适温度和 pH 条件下,酶的催化反应速率与反应物浓

度之间的关系,因此,在 A 点提高反应温度,反应速率会减慢。BC 段限制反应

速率的因素是酶浓度,在 B 点增加酶浓度反应速率会加快。C 点增加反应物浓度,

反应速率不会加快。限制曲线 AB 段反应速率的因素是反应物浓度。]

9.如下图分别表示温度、pH 与酶活性的关系,下列叙述不正确的是( )

A.曲线 A 上的 b 点对应的温度表示该酶的最适温度

B.人体内胃蛋白酶的活性与曲线 B 相似

C.曲线 B、C 说明不同的酶有不同的最适 pH

D.酶活性随温度的升高而增强

D [读图知酶活性在最适温度前随温度升高而增强,过了最适温度之后就降

低甚至失活。]

10.在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,对实验的处理如表

所示。

试管组别

实验处理

加入 3%

H2O2(mL)

温度 加入试剂

试管 1 2 常温 /

试管 2 2 90 ℃ /

试管 3 2 常温 2 滴 3.5%FeCl3 溶液

试管 4 2 常温 2 滴 20%肝脏研磨液

(1)在上表的实验处理中,研究了哪些自变量?________,写出一种无关变量:

________________。

(2)该实验用的肝脏要求新鲜是因为____________。

(3)若 要 研 究 生 物 催 化 剂 与 无 机 催 化 剂 的 差 别 , 可 选 用 的 实 验 组 合 是

________________。

(4)若试管 1 和试管 2 组成对照实验,能说明的问题是__________________。

(5)除了上述的对照实验,请再找出一组对照实验:_________________,该对

照实验说明的问题是______________________。

(6)上述实验中的________________是实验组、________________是对照组。

[解析] (1)由表中的实验处理可知,实验的自变量是温度和催化剂,过氧化

氢溶液的用量、FeCl3 溶液、肝脏研磨液的用量、溶液的 pH 等都属于无关变量。

(2)肝脏放置久了,就会被微生物破坏,其中含有的过氧化氢酶被破坏,失去催化

过氧化氢分解的能力。(3)若要研究生物催化剂和无机催化剂的差别,实验的自变

量是催化剂种类,因此可选用表格中的试管 3 和试管 4。(4)试管 1 和试管 2 的实

验处理不同的是温度,二者比较可以说明温度对过氧化氢分解具有促进作用,其

作用原理是加热使过氧化氢分子得到能量,促使其分解。(5)分析表格中实验处理,

除试管 1 与试管 2 对照外,还有试管 1 与试管 3 或试管 4,说明无机催化剂 Fe3+

或生物催化剂过氧化氢酶都具有催化过氧化氢分解的作用;试管 1 与试管 3、试管

4 对照,则可说明过氧化氢酶催化过氧化氢分解的效率比 Fe3+高。(6)上述实验中

的试管 2、3、4 是实验组,试管 1 是对照组。

[答案] (1)温度、催化剂 过氧化氢溶液的用量、FeCl3 溶液、肝脏研磨液的

用量、溶液的 pH(任写其一) (2)肝脏放置时间长,过氧化氢酶会被破坏,影响实

验效果 (3)试管 3 和试管 4 (4)加热使过氧化氢分子得到能量,促使过氧化氢分

解 (5)答案一:试管 1 和试管 3 FeCl3 能催化过氧化氢的分解 答案二:试管 1

和试管 4 肝脏研磨液中的过氧化氢酶能催化过氧化氢的分解 答案三:试管 1、

试管 3 和试管 4 FeCl3 和肝脏研磨液中的过氧化氢酶能催化过氧化氢的分解,且

过氧化氢酶的催化效率高于 FeCl3 中的 Fe3+ (6)试管 2、试管 3 和试管 4 试管 1

11.为验证温度对酶活性的影响,某同学设计了如下实验。请帮助他完成实

验步骤并进行评价:

实验材料和用具:质量分数为 2%的新配制的淀粉酶溶液,质量分数为 3%的

可溶性淀粉溶液,碘液,冰块,6 支试管,水浴锅,烧杯,温度计等。

实验步骤:

第一步:取 3 支试管分别加入 2 mL 淀粉溶液,分别标号为 A、B、C,并分

别调整到 0 ℃、35 ℃、100 ℃。

第二步:_____________________。

第三步:_____________________。

第四步:_____________________。

实验结果:_____________________。

实验评价:

(1)该同学由此得出实验结论,35 ℃是淀粉酶的最适温度。请问这一结论是否

合理?__________。如不合理应如何改进?请提出设计思路。__________。

(2) 该 实 验 可 否 用 斐 林 试 剂 检 测 , 为 什 么 ? __________ ,

__________________________。

[答案] 另取 3 支试管分别加入 2 mL(等量)淀粉酶溶液,分别标号为 A′、B′、

C′,并分别调整到 0 ℃、35 ℃、100 ℃ 待温度稳定后将 A′倒入 A,B′倒入 B,

C′倒入 C,保持各组温度 5 min 向三支试管中各加入 1 滴碘液,观察颜色变化

A、C 试管出现蓝色,B 试管不出现蓝色或蓝色浅 (1)不合理 以一定的温度(如

5 ℃)为梯度,设置对比实验 (2)不可以 斐林试剂需要加热会影响反应温度

12.为了研究温度对某种酶活性的影响,设置三个实验组:A 组(20 ℃)、B

组(40 ℃)和 C 组(60 ℃),测定各组在不同反应时间内的产物浓度(其他条件相同),

结果如图。回答下列问题:

(1)三个温度条件下,该酶活性最高的是________组。

(2)在时间 t1 之前,如果 A 组温度提高 10 ℃,那么 A 组酶催化反应的速度会

________。

(3)如果在时间 t2 时,向 C 组反应体系中增加 2 倍量的底物,其他条件保持不

变,那么在 t3 时,C 组产物总量________,原因是________________

______________________________________________________。

(4)生物体内酶的化学本质是________,其特性有_______________(答出两点

即可)。

[解析] (1)在 60 ℃条件下,反应的最终产物浓度比 20 ℃和 40 ℃条件下小很

多,说明酶在 60 ℃条件下最终失活。20 ℃与 40 ℃条件下相比,40 ℃时酶促反

应到达反应平衡的时间短,说明 40 ℃条件下酶活性较高。(2)在时间 t1 前,如果 A

组温度提高 10 ℃变成 30 ℃,由该酶活性随温度的变化规律可知,30 ℃条件下的

该酶活性大于 20 ℃条件下的,那么 A 组酶催化反应的速度会加快。(3)t2 时 C 组

的产物浓度已不再增加,但由 A 和 B 组 t2 时的产物浓度可知,t2 时 C 组底物并未

全部被分解,C 组产物浓度不再增加是由于 C 组温度条件下 t2 时酶已经变性失活。

因此如果在时间 t2 时,向 C 组增加 2 倍量的底物,在其他条件不变的情况下,t3

时产物的总量也不会再增加。(4)生物体内酶的化学本质绝大多数是蛋白质,极少

数是 RNA。酶具有高效性、专一性等特性,并且需要适宜的温度和 pH 等。

[答案] (1)B (2)加快 (3)不变 60 ℃条件下,t2 时酶已失活,即使增加底

物,反应产物总量也不会增加

(4)蛋白质或 RNA 高效性和专一性

[等级过关练]

13.下图中的曲线是同一反应的酶促反应和非酶促反应曲线,相关叙述正确

的是( )

A.E1 是酶促反应的活化能,A 和 C 曲线是酶促反应曲线

B.E2 是酶促反应的活化能,B 和 D 曲线是酶促反应曲线

C.E3 是酶促反应的活化能,B 和 C 曲线是酶促反应曲线

D.E2 是酶促反应的活化能,A 和 C 曲线是酶促反应曲线

D [酶能降低反应的活化能,故 E2 是酶促反应所需要的活化能,对应的 A、

C 曲线是酶促反应曲线。]

14.若除酶外所有试剂已预保温,则在测定酶活力的实验中,下列操作顺序

合理的是( )

A.加入酶→加入底物→加入缓冲液→保温并计时→一段时间后检测产物的量

B.加入底物→加入酶→计时→加入缓冲液→保温→一段时间后检测产物的量

C.加入缓冲液→加入底物→加入酶→保温并计时→一段时间后检测产物的量

D.加入底物→计时→加入酶→加入缓冲液→保温→一段时间后检测产物的量

C [在测定酶活力的实验中,需要保证 pH 和温度均相同且适宜,故缓冲液

应在加入底物和酶之前加入,只有 C 项符合要求。]

15.图甲是过氧化氢酶活性(v)受 pH 影响的曲线,图乙表示在最适温度下,

pH=b 时过氧化氢分解产生的 O2 量随时间(t)的变化。若该酶促反应过程中改变某

一初始条件,以下改变正确的是( )

A.pH=a 时,e 点下移,d 点左移

B.适当降低温度,e 点不移,d 点右移

C.pH=c 时,e 点为 0

D.过氧化氢量增加,e 点不移,d 点左移

B [pH 由 b→a 时,酶的活性降低,化学反应速率减慢,到达化学反应平衡

所需的时间延长,但 pH 改变不会改变化学反应的平衡点,故 e 点不移,d 点右移,

A 项错误;图乙是在最适温度下绘制的,若温度降低,则酶活性降低,化学反应

速率减慢,到达化学反应平衡所需的时间延长,但温度降低不会改变化学反应的

平衡点,故 d 点右移,e 点不移,B 项正确;pH=c 时,过碱条件破坏酶的空间结

构使酶失活,不能催化过氧化氢水解,但过氧化氢在常温下也能分解,所以 e 点

不为 0,C 项错误;过氧化氢量增加时,达到化学反应平衡所需时间延长,且化学

反应的平衡点升高,即 e 点上移,d 点右移,D 项错误。]

16.如图中实验装置用于研究温度对凝乳酶催化乳汁凝固的影响,先将酶和

乳汁分别加入 2 个试管,然后将两个试管放入同一水浴环境中持续 15 min,再将

酶和乳汁倒入同一试管中混合,保温并记录凝乳所需要的时间。通过多次实验,

记录在不同温度下凝乳所需要的时间,结果如表:

装置 A B C D E F

水浴温度( ℃) 10 20 30 40 50 60

凝乳时间(min) 很长 7.0 4.0 1.5 4.0 不凝固

(1)解释以下两种处理对实验结果的影响。

①将装置 A 中的混合物加温至 40 ℃,乳汁凝固时间如何变化?__________,

原因是______________________。

②将装置 F 中的混合物冷却至 40 ℃,乳汁凝固时间__________,原因是

_______________________。

(2)若将酶和乳汁先混合再进行 F 组实验,实验结果会不准确,原因是

______________________________________________________。

(3)根据表格简要写出探究该酶催化作用的最适温度的实验思路:

______________________________________________________

______________________________________________________。

[解析] (1)①低温不破坏酶的空间结构,在一定范围内升高温度酶的活性可

以发挥出来,由表格可知,该酶的最适温度在 40 ℃左右,因此如果将 A 组的水温

逐渐提高至 40 ℃,酶活性提高,乳汁凝固时间明显缩短。②高温破坏酶的空间结

构使酶永久失活,温度即使降低,酶的活性也不能恢复,装置 F 组中的酶已经失

活,将 F 组混合物冷却至 40 ℃,乳汁凝固时间不变(不能凝固)。

(2)酶具有高效性,若将酶和乳汁先混合再进行 F 组实验,会因为发生凝固反

应而使实验结果不准确。

(3)分析表格数据可知,该酶催化作用的最适温度在 30 ℃~50 ℃之间,若探

究该酶催化作用的最适温度,在 30 ℃~50 ℃范围内设置更小的温度梯度,其他

条件不变,重新进行实验,凝乳时间最短对应的温度接近最适温度。

[答案] (1)①明显缩短 40 ℃时凝乳酶活性较高,乳汁凝固时间较短

②不变 因为 60 ℃时凝乳酶已失活,将温度降至 40 ℃时不会恢复活性

(2)因为酶具有高效性,酶与乳汁一旦混合就可能发生凝乳反应

(3)在 30 ℃~50 ℃范围内设置更小的温度梯度,其他条件不变,重新进行实

验,凝乳时间最短对应的温度接近最适温度