- 623.50 KB

- 2021-04-20 发布

高中物理解题方法之极值法

高中物理中的极值问题,是物理教学研究中的活跃话题。本文通过例题归纳综合出极值问题的四种主要解法。

一、 二次函数求极值

二次函数,当时,y有极值,若a>0,为极小值,若a<0,为极大值。

例1试证明在非弹性碰撞中,完全非弹性碰撞(碰撞后两物体粘合在一起)动能损失最大。

设第一个物体的质量为,速度为。第二个物体的质量为,速度为。碰撞以后的速度分别为和。假使这四个速度都在一条直线上。

根据动量守恒定律有: (1)

如果是完全非弹性碰撞,两物体粘合在一起,(1)则变为,即 (2)

现在就是要证明,在满足(1)式的碰撞中,动能损失最大的情况是(2)式。

碰撞中动能损失为

ΔEk=( (3)

转变为数学问题:ΔEk为v的二次函数:

由(1)得:v2ˊ= (4)

将(4)代入(3)得:

Ek=[]

二次函数求极值,

当v1ˊ= (5) 时

Ek有极大值。

回到物理问题,将(5)代入(4)得v2ˊ=

此两式表明,m1和m2碰后速度相等,即粘合在一起,此时动能损失(ΔEk)最大。

一、 由公式得

当时,有极小值,若,此时极小值为2。

同理,的极大值为。

例2 求弹性正碰中m1所传递给m2的动能最大或最小的条件。

设一个质量为m1,动能为Ek的物体与一个质量为m2的不动的物体正碰,假定发生的是弹性碰撞,试讨论m1传递给m2动能最大或最小的条件。

设m1原来的速度为V1,碰撞后两物体的速度分别为和,根据弹性正碰中的动量守恒和动能守恒,有方程组:

解此方程得:,

m1传递给m2动能,即为m2获得的动能:

。

现在求的极值条件和极值。

当m1= m2时有极小值2,所以当m1= m2时,有极大值,即m1传递给m2动能最大的条件是二者质量相等。此时m1的全部动能传递给m2,也就是说:碰撞之后=0,

。这在物理学史上有一段趣闻,在成立不久的英国皇家学会的一次例会上,一位工程师的表演引起了与会者的极大兴趣:两个质量相同的钢球A和B,分别吊在细绳上,静止时紧靠在一起,使A球偏开一个角度后放开,它回到原来的位置时撞上B球,碰撞后A球静止下来,B球摆到与A求原来高度几乎相等的高度。惠斯通通过对此现象的研究和解释中确定了动能的定义。

此问题可扩大到第二个物体原来不静止的情况。设m2碰前的速度为V2,则方程组变为:

其解为:

则,将的表达式代入此式,并且以Ek1代入,以代入,得:

,当m1= m2时,因后项为零,前项取最大值,故取最大值。此时,m1把原来m2多的那部分动能全部传递给m2。

一、 三角函数求极值:

三角函数,当时,取最小值0,当时,取最大值1,(在0到范围内),同理,时,取最大值1,时,取最小值0。

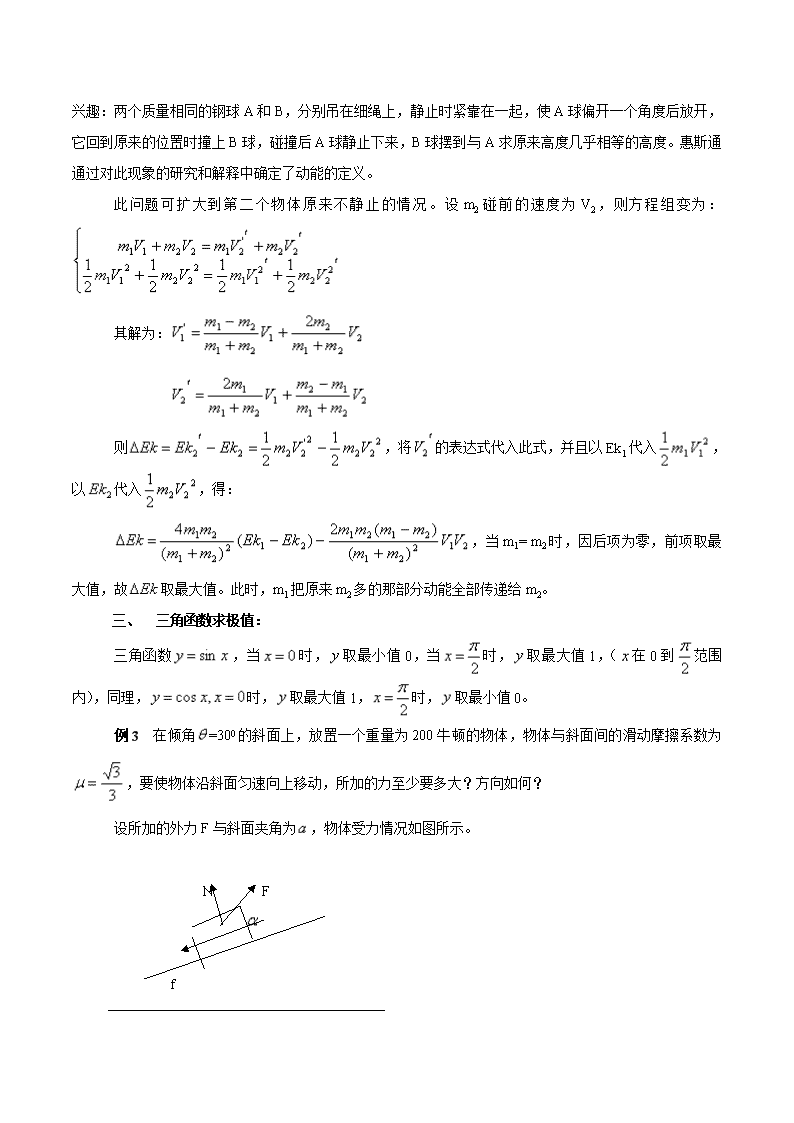

例3 在倾角=300的斜面上,放置一个重量为200牛顿的物体,物体与斜面间的滑动摩擦系数为,要使物体沿斜面匀速向上移动,所加的力至少要多大?方向如何?

设所加的外力F与斜面夹角为,物体受力情况如图所示。

N F

f

G

由于物体作匀速直线运动,根据共点力的平衡条件,有方程组:

解此方程组,消去N,得:

,

因为为已知,故分子为定值,分母是变量为的三角函数,令

其中,, 即 ,

当时,即 时,取最大值,F最小值为,由于,即,所以将N, ,,代入上式得:当时,F最小值为N,约为173N。

四、导数法求极值:

一般的函数,求一阶导数,令其为零时的值,即为取极值的条件;再求二阶导数,当时,若,则上述极值为极小值;若,则为极大值。

例4 在用滑线式电桥测电阻的实验中,触头在滑线中点附近平衡时,实验误差较小。

R Ig Rx

G

学 ]

证明:设滑线长为,触点一边长为,则另一边长为。当电桥平衡时,待测电阻的计算式是:,求其全微分为:

]

两边同除以,得:

,这就是待测电阻的相对误差的表达式。

因与滑线长度的读数误差无关,故此项不再考虑,将代入,并考虑到(同一尺上的读数误差),得上式中后两项之和(设为)为:

,设的系数为,

求R对的导数:=,

当时,值为0,此时R有极值,再求二阶导数:

=

当时,大于0,故此时R有极小值,即说明滑动触头在中点平衡时,实验误差最小。

除了上述四种基本方法以外,还可以用不等式求极值,也可以根据物理中的临界条件求极值,等等。

从上述例题可以看出:用求极值方法解决物理问题的关键在于:把物理问题转化为数学问题,首先要正确地分析物理过程,建立正确的物理模型或物理图景,恰当地运用物理规律和物理公式,正确地把物理问题转化为数学问题,然后才能用极值方法去解。

五、平抛运动中的极值问题

例1.一探险队员在探险时遇到一山沟,山沟的一侧竖直,另一侧的坡面呈抛物线形状。此队员从山沟的竖直一侧,以速度v0沿水平方向跳向另一侧坡面。如图所示,以沟底的O点为原点建立坐标系Oxy。

已知:山沟竖直一侧的高度为2h,坡面的抛物线方程为y=,探险队员的质量为m。人视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g。 学 K]

(1) 求此人落到坡面时的动能;

(2) 此人水平跳出的速度为多大时,他落在坡面时的动能最小?动能的最小值为多少?

【解析】

(1) 平抛运动的分解:,(注意:此处不能像通常那样写成,因为本题是以图中的O点为坐标原点,以向上为正方向。而通常的公式是以抛出点为原点、以向下为正方向得到的),得平抛运动的轨迹方程,此方程与坡面的抛物线方程为y=的交点为,。

根据机械能守恒,

解得

(2)【解法1:配方法求极值】动能公式可改写为,当时,括号内的值为0,平方项取极小值,这时,动能取极小值。

【解法2:求导法求极值】求关于的导数并令其等于0,解得当此人水平跳出的速度为时,他落在坡面时的动能最小,动能的最小值为。

例2. 在游乐节目中,选手需要借助悬挂在高处的绳飞越到水面的浮台上,小明和小阳观看后对此进行了讨论。如图所示,他们将选手简化为质量m=60kg的质点, 选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角=,绳的悬挂点O距水面的高度为H=3m.不考虑空气阻力和绳的质量,浮台露出水面的高度不计,水足够深。取重力加速度, ,

(1) 求选手摆到最低点时对绳拉力的大小F;

(2) 若绳长=2m, 选手摆到最高点时松手落入手中。设水对选手的平均浮力,平均阻力,求选手落入水中的深度;

(3) 若选手摆到最低点时松手, 小明认为绳越长,在浮台上的落点距岸边越远;小阳认为绳越短,落点距岸边越远,请通过推算说明你的观点。

【解析】(1)机械能守恒 mg(1-cos)=mv2 ①

圆周运动 F′-mg=m

解得 F′=(3-2cos)mg

根据牛顿第三定律,人对绳的拉力 F=F′

则 F=1080N

(2)动能定理 mg(H-cos+d)-(f1+f2)d=0

则 学 ]

解得

(3)选手从最低点开始做平抛运动 x=vt

H-=

且有①式

解得 x=2

【解法1】配方法:令

当=时,y有最大值 ,即解得=1.5m时,选手在浮台上的落点距岸边越远为。

【解法2】求导法:令,求导, 当=时,,此时y有最大值 ,即解得=1.5m时,选手在浮台上的落点距岸边越远为。

因此,两人的看法均不正确.当绳长越接近1.5m时,落点距岸边越远.

例3.如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置。将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=km的小物块相连,小物块悬挂于管口。现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。(重力加速度为g)

]

(1)求小物块下落过程中的加速度大小;

(2)求小球从管口抛出时的速度大小;

(3)试证明小球平抛运动的水平位移总小于

【解析】(1)设细线中的张力为T,根据牛顿第二定律:,,且。解得:

(2)【解法1】用牛顿定律和运动学公式解。分两个阶段研究,第一阶段到M落地,设M落地时的速度大小为,匀变速直线运动 。第二阶段到m射出管口,设m射出管口时速度大小为,M落地后m的加速度大小为,根据牛顿第二定律,。解得 (k>2)

【解法2】用动能定理解:在物块M下落过程中,设M落地时的速度大小为,根据动能定理,将代入,解得.在物块M落地后,小物块m上滑到顶端的过程中,设m射出管口时速度大小为,根据动能定理: ,解得。 ]

(3)平抛运动,。解得

因为,所以,得证。

【注意】第(2)问中要分M落地前和落地后两段计算,因为两段的加速度不相等。 在用动能定理时,也要分两个阶段,有的同学企图毕其功于一役,写出动能定理

,解得 是错误的,错误的原因在于认为M落地后速度为0,这个速度为0,是M与地面碰撞以后的结果,并不是M下落和m上滑的结果。

【点评】本题考查牛顿第二定律,匀加速运动的公式及平抛运动规律。难度:中等偏难。

例4.水上滑梯可简化成如图所示的模型:倾角为θ=37°斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接(设经过B点前后速度大小不变),起点A距水面的高度H=7.0m,BC长d=2.0m,端点C距水面的高度h=1.0m.一质量m=50kg的运动员从滑道起点A无初速地自由滑下,运动员与AB、BC间的动摩擦因数均为μ=0.1.(取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,运动员在运动过程中可视为质点)

(1)求运动员沿AB下滑时加速度的大小a;

(2)求运动员从A滑到C的过程中克服摩擦力所做的功W和到达C点时速度的大小;

(3)保持水平滑道端点在同一竖直线上,调节水平滑道高度h和长度d到图中B′C′位置时,运动员从滑梯平抛到水面的水平位移最大,求此时滑道B′C′距水面的高度h′.

【解析】运动员沿AB下滑时,受力情况如图所示

Ff=μFN=μmgcosθ

根据牛顿第二定律:mgsin-μmgcosθ=ma

得运动员沿AB下滑时加速度的大小为:

a=gsinθ-μgcosθ=5.2 m/s2

(1) 运动员从A滑到C的过程中,克服摩擦力做功为:

Wf=μmgcosθ+μmgd=μmg [d+(H-h)cotθ]=

×10=500J

由动能定理得:mg(H-h)-Wf= mv2

解得运动员滑到C点时速度的大小 v=10m/s

(3)在从C’点滑出至落到水面的过程中,运动员做平抛运动的时间为t,

h’= gt2,t=

下滑过程中克服摩擦做功保持不变Wf=500J

根据动能定理得:mg(H-h’)-Wf= mv’2,解得v’=

运动员在水平方向的位移:x=v’t═=

【解法1】配方法:令

当h’=═3m时,水平位移最大为。

【解法2】求导法:令,求导, 当h’=═3m时,水平位移最大为。。

答:(1)运动员沿AB下滑时加速度的大小a为5.2m/s2;

(2)运动员从A滑到C的过程中克服摩擦力所做的功W为500J,到达C点时速度的大小为10m/s;

(3)滑道B′C′距水面的高度h′为3m.

【注意】为什么说下滑过程中克服摩擦做功保持不变呢?因为克服摩擦做功Wf=μmgcosθμmgd=μmg[Lcos+d],其大小只与水平方向的总长度有关,而与水平滑道高度h无关。

归纳总结:平抛运动中的极值问题,一般解法如下:

首先根据平抛运动分解的原理列出平抛运动的方程:,,然后根据其它条件结合以上两个公式,把物理问题转化为求极值的数学问题。之后,用数学方法求极值。

方法1:配方法。对形如的二次函数,配方为,则当时,有最小值。

方法2:求导法。对形如的二次函数,求其导数,令其等于0,得当时,代入得的最小值。

最后探究极值的物理意义,把数学问题回归到物理问题。

六、小船渡河问题

位移最小问题。

设河宽为d,小船在静水中的速度为V船,水流速度为V水,小船如何渡河到达对岸的位移最小,最小位移是多少?分两种情况研究:

(1)当时

【解析】求位移最小问题。在小船渡河过程中,将船对水的速度沿平行河岸方向和垂直河岸方向正交分解,如图2。当小船沿平行河岸方向的分速度与水速大小相等,方向相反时,即V1=V水,小船的合速度(V2)就沿垂直河岸方向, 这时渡河到达对岸的位移最小,Smin=d。而渡河时间t= =。

图2

河宽60m,小船在静水中的速度为5m/s,水流速度为3m/s。求小船渡河的最小位移是多少,小船实际渡河的时间为多大?

【解析】如图2,当小船沿平行河岸方向的分速度V1=V水,小船要垂直河岸方向渡河,这时渡河到达对岸的位移最小,Smin=d=60(m)。而V船与河岸的夹角θ=arccos(V水/V船)=530。这时小船实际渡河的时间t=d/V2=d/(V船sinθ)=60/4=15(s).

(2)当时,设河宽60m,小船在静水中的速度3m/s,水流速度5m/s。求小船渡河的最小位移是多少,小船实际渡河的时间为多大?

【解析】因为不论船的航向如何,船速在平行河岸方向上的分速度不能把水速平衡掉,所以船总是被水冲向下游,那么怎样才能使漂下的距离最短呢?

如图3所示,设船头v船与河岸成θ角。合速度v与河岸成α角。可以看出:α角越大,船漂下的距离x越短,那么,在什么条件下α角最大呢?以船的出发点A为起点沿河岸做v水的速度矢量,以v水的矢端O为圆心,v船为半径画圆,当v合与圆相切(切点为C)时,α角最大,设船头方向(与OC平行)与河岸的夹角为,则。

图3

设船沿河漂下的最短距离为,渡河的最短位移为,根据相似三角形对应边成比例,有。

所以, 船沿河漂下的最短距离为,代入数据得,

此时渡河的最短位移: ,代入数据得。

(1) 求极值法

根据=,令,求导数,,令其分母为0,得。即时,取最小值。当然()也取最小值。

相关文档

- 高三一轮复习物理第9章《电磁感应2021-04-19 22:06:5311页

- 高三一轮复习物理第3章《牛顿运动2021-04-19 20:02:534页

- 高三一轮复习物理第2章《相互作用2021-04-19 18:03:473页

- 高三一轮复习物理第4章《曲线运动2021-04-17 11:37:4312页

- 高三一轮复习物理第2章《相互作用2021-04-14 23:30:063页

- 高三一轮复习物理第3章《牛顿运动2021-04-14 21:41:495页

- 高考第一轮复习物理电场2021-04-14 01:51:4419页

- 高三一轮复习物理第4章《曲线运动2021-02-26 21:56:064页

- 高三一轮复习物理第1章《运动的描2021-02-26 21:46:496页

- 高三一轮复习物理第4章《曲线运动2021-02-26 20:55:593页