- 5.32 MB

- 2021-04-20 发布

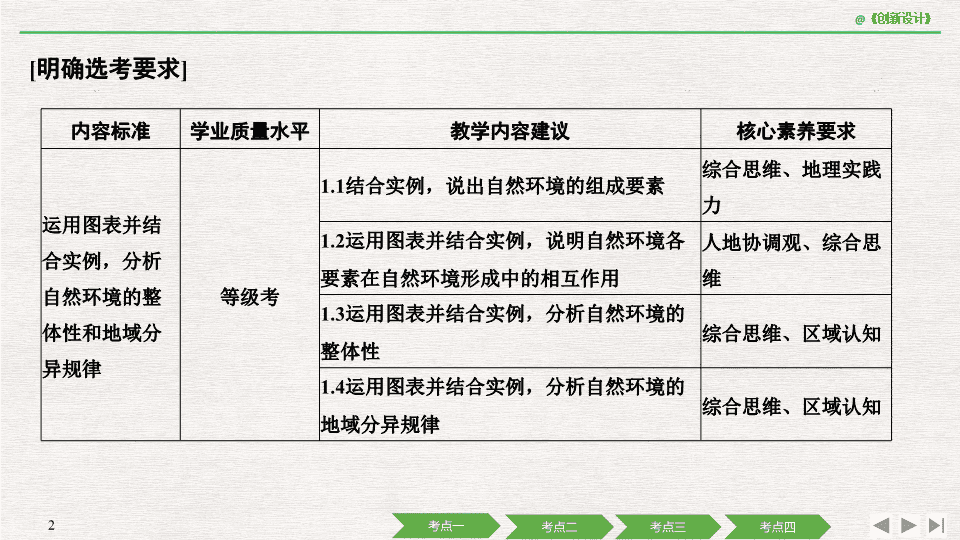

专题五 自然环境的整体性和差异性

[

明确选考要求

]

内容标准

学业质量水平

教学内容建议

核心素养要求

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和地域分异规律

等级考

1.1

结合实例,说出自然环境的组成要素

综合思维、地理实践力

1.2

运用图表并结合实例,说明自然环境各要素在自然环境形成中的相互作用

人地协调观、综合思维

1.3

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性

综合思维、区域认知

1.4

运用图表并结合实例,分析自然环境的地域分异规律

综合思维、区域认知

内容标准

学业质量水平

教学内容建议

核心素养要求

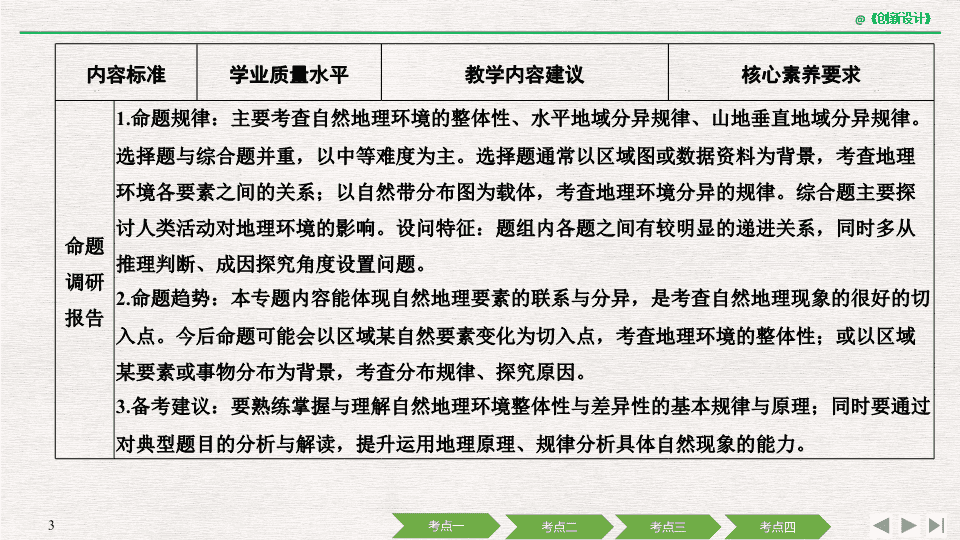

命题调研报告

1.

命题规律:主要考查自然地理环境的整体性、水平地域分异规律、山地垂直地域分异规律。选择题与综合题并重,以中等难度为主。选择题通常以区域图或数据资料为背景,考查地理环境各要素之间的关系;以自然带分布图为载体,考查地理环境分异的规律。综合题主要探讨人类活动对地理环境的影响。设问特征:题组内各题之间有较明显的递进关系,同时多从推理判断、成因探究角度设置问题。

2.

命题趋势:本专题内容能体现自然地理要素的联系与分异,是考查自然地理现象的很好的切入点。今后命题可能会以区域某自然要素变化为切入点,考查地理环境的整体性;或以区域某要素或事物分布为背景,考查分布规律、探究原因。

3.

备考建议:要熟练掌握与理解自然地理环境整体性与差异性的基本规律与原理;同时要通过对典型题目的分析与解读,提升运用地理原理、规律分析具体自然现象的能力。

[

构建知识体系

]

地

貌

水

文

整

体性

制约

纬度地域

垂直地域

洋流

[

典题领悟

]

【典例

1

】

[2019·

全国卷

Ⅰ

,

37(1)

、

(4)

,

10

分

]

阅读图文材料,完成下列要求。

随着

非洲板块及印度洋板块北移,地中海不断萎缩,里海从地中海分离。有学者研究表明,末次冰期晚期气候转暖,里海一度为淡水湖。当气候进一步转暖,里海北方的大陆冰川大幅消退后,其补给类型发生变化,里海演化为咸水湖,但目前湖水盐度远小于地中海的盐度。下图示意里海所在区域的自然地理环境。

考点一 自然地理环境的整体性

(1)

板块运动导致的山脉隆起改变了区域的地貌、水文和气候特征,分析这些特征的变化对里海的影响。

(6

分

)

(2)

指出黑海、地中海未来演化为湖泊的必要条件。

(4

分

)

解析

第

(1)

题,板块运动导致的山脉隆起改变了区域的地貌,使得里海从地中海分离,里海成为湖泊;板块运动导致的山脉隆起使里海流域面积缩小,湖泊来水量减少,湖泊面积缩小;板块运动导致的山脉隆起阻挡了来自大西洋的水汽,使该地区降水减少,气候变干旱,里海获得的补给减少,湖水盐度升高,里海逐渐演化为内陆湖。第

(2)

题,非洲板块及印度洋板块继续北移,切断黑海与地中海、地中海与大西洋的联系是黑海、地中海未来演化为湖泊的必要条件。

答案

(1)

山脉隆起,里海与海洋分离,形成湖泊

(

湖盆

)

。山脉隆起,导致里海汇水面积缩小,湖泊来水量减少,湖泊面积缩小。山脉隆起,阻挡湿润气流,导致干旱,推动湖泊向内陆湖演化。

(2)

非洲板块及印度洋板块

(

继续

)

北移

(

或板块运动趋势不变

)

。

综合思维

从地理要素综合的角度,分析地壳运动对其他地理因素的影响,理解自然环境具有整体性特征

区域认知

从区域视角认识地形和湖泊的演变

1.

[2016·

新课标全国

Ⅰ

,

36(2)

,

10

分

]

阅读图文材料,完成下列要求。

某

科考队

8

月考察堪察加半岛,考察中发现,堪察加半岛北部发育苔原,南部生长森林;东西向气候区域差异显著;大型植食性和肉食性野生动物数量较少,但冬眠杂食性且善捕鱼的熊的数量较多;大量来自海洋的鲑鱼溯河流而上,成为熊的重要食物。下图示意堪察加半岛的地形。

分析堪察加半岛大型植食性和肉食性野生动物数量较少的原因。

解析

大型植食性和肉食性野生动物的生活都需要大量的食物来源,在堪察加半岛上,空间狭小,纬度高,热量不足,冬季漫长都不利于植被的生长。食物来源不足,限制了植食性和肉食性野生动物的数量。

答案

纬度高,植物生长缓慢,食物供应量少;环境空间差别大,适宜生存的空间小;冬季寒冷漫长,生存条件恶劣。

[

通关攻

略

]

1

.

掌握

“

自然地理环境整体性类

”

题目的思维流程

2

.

理清地理环境整体性的

3

大分析思路

(

1)

判断地理环境的主导性要素。主要从分析地理位置入手,抓住区域内的地貌、气候、水文、植被、土壤等环境要素中的主导性要素。

(

2)

“

一果多因

”

的推理。

“

整体性

”

是一种分析问题的基本思维模式,在分析、解释一些地理现象时,往往是

“

一果多因

”

,需要根据

“

果

”

利用发散性思维进行推理

“

因

”

。例如,大陆副热带高压控制地区西海岸的沙漠成因,除大气环流的影响外,还有洋流的影响。

(

3)

“

一因多果

”

的推理。地理环境的整体性表现之一就是

“

牵一发而动全身

”

,因此在分析某一地理环境要素时,一定要抓住

“

因

”

,并分析该因的变化所引起的其他地理因素的变化。例如,在热带雨林区破坏植被后所引起区域内气候、水文、土壤、生物等方面的变化。

3

.

掌握地理环境整体性原理的

4

大应用

(

1)

分析地理环境要素与环境总体特征协调一致的关系。常分析某一区域景观的成因,如结合地理位置分析气温、降水等对生物景观的影响。

(

2)

分析地理环境某一要素变化导致其他要素甚至整个环境的变化。一般结合区域图、景观图、资源问题和环境问题,运用各地理要素间的相互关系原理,分析某一地理要素变化对自然地理环境的影响。

(3)

根据不同区域之间的联系,分析一个区域的变化对其他区域的影响。常结合某一地区环境的变化分析环境问题成因;结合题目提供的自然现象或过程,提取出所描述的自然地理要素,分析与之相关地区内在的关联性和演变过程中的因果关系。

(4)

地理环境的整体性,决定了在协调人类与地理环境之间的关系时,必须考虑陆地环境的整体性特征。在分析具体问题时要遵循

“

牵一发而动全身

”

的思路,首先明确人类活动所牵的

“

一发

”

是哪一要素,进而逐一分析这

“

一发

”

的变化所引起的其他要素发生的变化,最终导致

“

全身

”

呈现出怎样的变化。

[

过关

演练

]

考法一 图文结合考查地理环境的整体性

1.

(2019·

湖北四地七校联考

)

平潭是福建省一个岛县,当地盛传

“

光长石头不长草,风沙满地跑,房子像碉堡

”

的民谣。

当地人

就地取材,利用岛上丰富的花岗岩作为建筑材料,建造如图

2

所示的石头房屋,名为石头厝。其独特的造型是海岛居住文化的

“

活化石

”

。

据此回答

(1)

~

(2)

题

。

(1)

石头厝的特征及其对应功能正确的是

(

)

A.

房屋低矮

——

便于保温

B.

屋顶缓

——

防暴雨

C.

窗户小

——

防外敌

D.

石头压瓦

——

防大风

(2)

结合平潭的地理特征,以下说法中正确的是

(

)

A.

该地降水少主要是由于沿岸寒流降温减湿

B.

该地适宜发展的产业有渔业、风电、旅游业

C.

该地主要房屋建材是岩浆喷出冷却凝固而形成的

D.

由于台湾山脉的阻挡,该地夏秋免遭台风灾害

解析

第

(1)

题,福建位于东南沿海,多台风灾害,石头厝的特征及其对应功能正确的是石头压瓦,可以防大风危害,

D

对。福建位于亚热带,房屋不需要保温,

A

错。屋顶缓,不利于防暴雨,

B

错。窗户小,也是便于防风,

C

错。第

(2)

题,结合平潭的地理特征,该地降水多,沿岸有暖流影响,

A

错。该地适宜发展的产业有渔业、风电、旅游业,

B

对。该地主要房屋建材是岩浆侵入地壳上部冷却凝固而形成的花岗岩,

C

错。该地夏秋易遭台风灾害,

D

错。

答案

(1)D

(2)B

考法二 地理环境整体性原理的运用

2.

(2019·

安徽定远调研

)

阅读图文材料,完成下列要求。

勃

生是缅甸西南部最大的港口和历史悠久的大米贸易中心,是伊洛瓦底省省会,也是缅甸内涝最严重的城市之一。勃生位于伊洛瓦底江三角洲勃生河东岸,南距河口

120 km

,东距仰光约

150 km

,城乡人口众多。近年来

,

勃

生河河岸及其附近大片的河谷湿地建成了港口

辐射

区

和市民居住区,城市规模不断扩大,城市化进程

加

快

,城市内涝也在不断加剧。下图为

“

伊洛瓦底江

三

角

洲分布图

”

。

结合地理环境的整体性原理,分析勃生城市规模扩大对周边地理环境的影响。

答案

湿地面积减少,功能衰退;河流水位季节变化增大;地表水下渗量减少;地下水水位下降;气温日较差和年较差增大;大气降水减少;生物多样性减少;城市建设导致大气、水体、固体废弃物污染严重,环境恶化等。

[

典题领悟

]

【典例

2

】

(2019·

浙江

4

月选考,

19

~

20)

“

理想大陆

”

是不考虑山地、高原等地形要素干扰的假想大陆。图

1

为

“

理想大陆

”

自然带分布示意图,图

2

为非洲自然带分布示意图。

完成

(1)

~

(2)

题。

考点二 水平地域分异规律

(1)

北回归线沿线自然带的分布,图

2

与图

1

明显不同的主要影响因素是

(

)

A.

距海远近

B.

沿岸

洋流

C

.

海陆分布

D.

海拔高度

(2)

图

2

中甲自然带为图

1

中

(

)

A.① B.②

C

.③

D

.

④

图

1

图

2

解析

第

(1)

题,本题主要考查海陆分布对大气环流的影响。图

1

北回归线附近大陆东岸,由于受海陆相间分布的影响,形成季风环流,夏季大陆东岸受来自海洋的夏季风影响,带来充沛降水,因此形成亚热带常绿阔叶林带,而图

2

非洲大陆东北部与亚洲仅隔着海域面积狭小的红海,因此终年受来自大陆干燥的东北信风和副热带高气压带影响,终年炎热干燥形成热带荒漠带。第

(2)

题,本题主要考查陆地自然带的分布规律。甲地位于非洲大陆最南端,根据气候分布的规律,可推断出该地为地中海气候,因此自然带为亚热带常绿硬叶林带,对应图

1

中的

②

。

答案

(1)C

(2)B

综合思维

从区域综合的角度,分析理想大陆自然带与非洲大陆自然带的对比

区域认知

从区域视角,认识自然带的分布

2.

(2018·

天津文综,

13

,

8

分

)

读图文材料,回答问题。

新库兹涅茨克市所在地区适宜温带作物生长,攀枝花市所在地区适宜亚热带作物生长。这种现象体现了

________

地带性规律。攀枝花市所在地区还能种植热带、温带作物,说明其自然原因。

解析

读图可知,新库兹涅茨克市纬度在

50°N

以上,攀枝花市纬度约为

32°N

,地理环境的纬度地域分异规律明显。除了亚热带作物外,攀枝花市还能种植热带、温带作物,这与当地地形起伏大、北面高原和山地对冷空气的阻挡有密切关系。

答案

纬度 地表高差大,海拔较高的地区能种植温带作物;北部山地阻挡冷空气,冬季热量条件优于同纬度地区,山谷地区能种植热带作物。

[

通关攻

略

]

1

.

世界气候类型与自然带的对应关系

2

.

水平地域分异规律的分析思路

(

1)

由赤道到两极的地域分异规律

(2)

从沿海向内陆的地域分异规律

【方法技巧】

1

.

由赤道到两极的地域分异规律的判断

(

1)

看更替方向:南北方向。

(

2)

看延伸方向:多东西方向

(

受地形影响,南、北美洲西海岸自然带南北延伸

)

。

(

3)

看自然植被的变化:常绿阔叶林

→

落叶阔叶林

→

针叶林

→

苔原

→

冰原。

(

4)

看主导因素:热量。

2

.

从沿海向内陆地域分异规律的判断

(

1)

看更替方向:东西方向。

(

2)

看延伸方向。多南北方向。

(

3)

看自然植被的变化:森林

→

草原

→

荒漠。

(

4)

看主导因素:水分。

[

过关

演练

]

考法一 结合局部演变图判读自然带的分布及成因

1.

(2019·

安徽淮南一模

)

下图是理想大陆自然带

(

局部

)

演变趋势图。

读图,回答

(1)

~

(2)

题。

(1)

在

T

1

时期

(

)

A.

自然带

①

—

②

—

③

与

⑤

—

⑥

—

⑦

体现的

分布

规律

在我国都很典型

B.

自然带

⑦

为苔原带,只分布在亚欧大陆

北部

沿岸

C.

自然带

⑤⑥

在大陆东侧分布纬度比西侧低与洋流无关

D.

②③④

自然带的形成主要与水分有关,与温度无关

(2)

在

T

2

时期

(

)

A.

阿尔卑斯山的雪线将

降低

B

.

中低纬地区会变得更湿润

C.

红树林海岸将向更低纬

转移

D

.

俄罗斯海运条件将得到很大改善

解析

第

(1)

题,理想大陆模式图中,自然带

①②③

的递变体现从沿海向内陆的地域分异规律,其形成基础是水分;自然带

⑤⑥

在大陆东侧,分布纬度比西侧低,是因为西侧受暖流影响,东侧受寒流影响;自然带

⑦

按其分布位置及递变规律应为冰原带;我国由于南北向和东西向跨度都很大,所以由赤道到两极和从沿海向内陆的地域分异规律都很明显。第

(2)

题,通过

T

1

和

T

2

的比较分析,可知由

T

1

到

T

2

时期,各自然带位置往高纬偏移,说明全球气候变暖;之后逐一分析选项中全球气候变暖带来的相关影响。

答案

(1)A

(2)D

考法二 结合景观图判断自然带

2.

(2019·

河南六市二模

)

“

十一

”

长假,一同学在我国东南沿海某地质公园游玩考察时发现,园内海边一小山的东南沿海一侧植被低矮而稀疏

(

图

1)

,而背海一侧植被高大而茂密

(

图

2)

。

读图回答

(1)

~

(2)

题。

(1)

该公园所处的自然带是

(

)

A.

亚热带常绿阔叶林带

B.

温带落叶阔叶林带

C.

常绿和落叶混交林带

D.

热带季雨林带

(2)

小山东南沿海一侧植被低矮而稀疏的主要原因是

(

)

A.

人类活动

B.

降水稀少

C.

光照不足

D.

土层瘠薄

解析

第

(1)

题,该公园位于我国东南沿海地区,气候类型是亚热带季风气候,所处的自然带是亚热带常绿阔叶林带,

A

项正确。第

(2)

题,小山东南沿海一侧植被低矮而稀疏的主要原因是位于迎风坡,降水量大,水土流失多,土层瘠薄,不利于植被生长,

D

项正确。

答案

(1)A

(2)D

[

典题领悟

]

【典例

3

】

(2016·

全国卷

Ⅲ

,

10

~

11)

青藏高原东部及其周边山峰分别经历了

1

次冰期

(

末次冰期

)

、

2

次冰期和

3

次冰期,如图所示。

据此完成

(1)

~

(2)

题。

考点三 垂直地域分异规律

(1)

按山峰抬升至冰期时终年积雪高度的先后

顺序

排列

,依次是

(

)

A.

雪宝顶、太白山、果洛山

B.

果洛山、雪宝顶、太白山

C.

太白山、果洛山、雪宝顶

D.

雪宝顶、果洛山、太白山

(2)

点苍山无现代冰川发育,是因为与末次冰期时相比

,点

苍山现在

(

)

A.

日照更长

B.

气温更

高

C.

植被更密

D.

海拔更低

解析

第

(1)

题,由题意可知,受冰期影响的次数多说明该地由于海拔高,气温低;相反,经历冰期次数少的说明该地地势较低,气温相对高。所以按山峰抬升至冰期时终年积雪高度的先后顺序自然就是海拔由高到低的顺序,故选

B

项。第

(2)

题,考查影响雪线的因素。点苍山无现代冰川发育,说明该山地相对末次冰期气温升高,夏季山顶温度大于零,故选

B

项。

答案

(1)B

(2)B

区域认知

青藏高原的环境变化

综合思维

影响冰川发育的因素,地理环境的变化对冰川发育的影响

3.

在高寒地带,积雪发生升华对积雪覆盖的减少有重要作用,同时风力作用也会改变这些区域积雪的分布状况。积雪覆盖变化率是相对于上一季节积雪面积的变化情况,积雪覆盖变化率大于

0

表明相对上一季节积雪面积增加。下图为北半球中纬度干旱地区某高山冬夏两季积雪覆盖变化率与海拔的关系示意图。

读图完成

(1)

~

(2)

题。

(1)

关于该图的描述,下列说法正确的是

(

)

A.

冬季积雪量大致随海拔的升高先增多后减少

B.

夏季积雪量大致随海拔的升高先减少后增多

C.

海拔

3 000 m

以下,冬季积雪面积均比上一季节有所增加

D.

海拔

4 000 m

以上,夏季积雪面积均比上一季节有所增加

(2)

下列叙述正确的是

(

)

A.

冬季,海拔

3 800 m

以上积雪面积的变化主要是受气温的影响

B.

冬季,海拔

3 800 m

以上积雪面积的变化主要是受降水的影响

C.

夏季,海拔

5 200 m

以上积雪面积的变化主要是受降水的影响

D.

夏季,海拔

5 200 m

以上积雪面积的变化主要是受气温的影响

解析

第

(1)

题,积雪覆盖变化率表示积雪面积相对于上一季节的变化情况,所以不能判断积雪量随海拔的变化情况,

A

、

B

错;冬季,海拔

3 000 m

以下积雪覆盖变化率大于

0

,说明积雪面积较上一季有所增加,

C

对;夏季,海拔

4 000 m

以上有部分区域积雪覆盖变化率小于

0

,说明积雪面积有所减少,

D

错。选

C

。第

(2)

题,冬季,海拔

3 800 m

以上积雪面积减少主要是因为积雪升华以及风力大。夏季,海拔

5 200 m

以上积雪面积增加主要是因为海拔高,气温低,降水增多,但高海拔地区全年气温都较低,能够满足积雪的温度条件,所以降水成为积雪面积增加的决定性条件。选

C

。

答案

(1)C

(2)C

[

通关攻

略

]

山地垂直带谱图的

5

大应用

(1)

通过带谱的基带名称确定所处的热量带

基带反映山地所处的热量带。如图中山地基带为热带雨林带,说明位于热带雨林气候区。

(2)

通过带谱的数量判断纬度的高低

纬度越低,海拔越高、相对高度越大的山体,带谱数量越多,垂直带谱越复杂。如上图中的山地位于低纬地区。

(3)

通过同一自然带的分布高度判断纬度高低

同一自然带在低纬度的山区分布海拔较高,在高纬的山区分布海拔较低。

(4)

利用自然带坡向差异判断南北半球

同一山体的同一自然带,在阳坡分布海拔较阴坡高。同一山体,阳坡自然带数量较阴坡多。一般情况下,若南坡为阳坡,则该山地位于北半球;若北坡为阳坡,则该山地位于南半球。如下图所示。

(5)

分析影响雪线分布的因素

温度

(

热量或纬度

)

因素

雪线高度与气温呈正相关

降水因素

降水量越大,雪线越低;降水量越小,雪线越高

地貌因素

坡度越大,积雪越易下滑,越不利于积雪保存

自然环境变迁、人类活动因素

全球变暖、臭氧层破坏,使雪线上升;沙漠化导致气候变干,使局部地区雪线有所上升;矿物能源燃烧产生的粉尘污染雪面,使雪面吸收的太阳辐射增多,导致冰雪融化,雪线上升

气候、地貌等因素综合作用

喜马拉雅山南坡,既是阳坡,又是迎风坡,但水分条件的影响超过了热量条件,因此雪线高度南坡比北坡低

[

过关

演练

]

考法 结合垂直带谱图考查垂直地域分异规律

1.

(2019·

济南市二模

)

梵净山位于贵州省铜仁市,是武陵山脉的主峰。近年来,梵净山山顶地区的高山草甸和灌丛分布面积不断缩小。如图为梵净山植被垂直带谱图。

读图完成

(1)

~

(2)

题。

(1)

梵净山南、北坡各自然带高度差异极小,其主要原因是

(

)

A.

海拔高度差异小

B.

水热条件差异较小

C.

风速差异较小

D.

光照差异较小

(2)

导致近年来梵净山高山草甸和灌丛分布面积不断缩小

的

主要

原因是

(

)

A.

山体高度较低

B.

山顶风速较大

C.

居民过度破坏

D.

全球气候变暖

解析

第

(1)

题,水热条件是影响植被分布的主要因素。读

图

可知

,梵净山位于贵州省,为亚热带季风气候,梵净山南、北坡水热条件差异极小,从而导致南、北坡各自然带高度差异极小。第

(2)

题,植被分布范围和高度的变化主要受水热条件和海拔高度的影响,尤其是热量条件。由于全球气候变暖,气温升高,山体海拔低,梵净山中部阔叶林、针叶林分布的海拔高度不断上升,导致山顶草甸和灌丛的分布范围缩小。

答案

(1)B

(2)D

2.

(2019·

深圳市调研

)

下图为

“

垂直自然带与相应水平自然带理论上的对应关系图

”

。

读图,完成

(1)

~

(2)

题。

(1)

与图中

④

甲所代表的自然景观类型分布相

一致

的

地区是

(

)

A.

我国华北地区

B.

巴西高原地区

C.

西伯利亚地区

D.

我国江南丘陵地区

(2)

下列诗词最能体现

①

~

④

水平地域分异规律的是

(

)

A.

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

B.

才从塞北踏雪来,又向江南看杏花

C.

春风先发苑中梅,樱杏桃梨次第开

D.

夏秋天水一色,冬春草洲无边

解析

第

(1)

题,读图可知,甲为亚寒带针叶林;

④

地的基带为亚寒带针叶林带,故该题应选

C

项。第

(2)

题,图中

①

~

④

水平自然带由热带雨林带渐变为亚寒带针叶林带,体现的是纬度地带性规律;

B

选项反映的是因热量不同而导致我国南北方自然景观的差异,体现了纬度地带性规律。

答案

(1)C

(2)B

[

典题领悟

]

【典例

4

】

如图为一摄影爱好者在公园拍摄的景观照片,图中常绿灌木外围采用了防寒措施,周围的景观树隐有绿色,新叶呼之欲出。

据此完成

(1)

~

(3)

题。

(

1)

当地自然植被属于

(

)

A

.

针叶林

B

.

常绿阔叶林

C

.

常绿硬叶林

D

.

落叶阔叶林

考点四 植被类型及分布

(2)

常绿灌木采用此种防寒措施所考虑的因素主要是

(

)

A.

防寒成本

B.

观赏需求

C.

采光、风向

D.

昼夜温差

(3)

根据图示景观,可推断该摄影爱好者拍摄的时间是

(

)

A.

春季上午

B.

春季下午

C.

秋季上午

D.

秋季下午

解析

第

(1)

题,

“

隐有绿色,新叶呼之欲出

”

说明此地树木落叶,为落叶阔叶林,因此

D

项正确。第

(2)

题,图中的防寒措施采用了一面封闭一面敞开固定的做法,封闭是为了挡风,敞开是为了采光,

C

项正确。第

(3)

题,根据防寒棚应在树木北侧,开敞面朝南的特点定出图中方向,再根据图示影子朝向西北可知此时太阳在东南方向,应为上午,再根据新叶发芽可以判定此时为春季,因此

A

项正确。

答案

(1)D

(2)C

(3)A

综合思维

从区域综合角度,分析植被类型、判断方向

区域认知

从区域视角,结合材料认识图中植被类型

地理实践力

结合公园场景,考查树木类型、保护,体现地理户外观察与思考

4.

(2019·

山西太原二模

)

某高山苔原带海拔

2 140

~

2 210

米处,近几十年来草本植物入侵严重且区域差异明显。图

Ⅰ

示意该山苔原带不同海拔和坡度条件下的草本入侵程度,图

Ⅱ

示意不同土壤颗粒含量随草本入侵程度的变化。

据此完成

(1)

~

(3)

题。

(1)

该山地山麓的自然植被是

(

)

A.

温带落叶阔叶林

B.

热带季雨林

C.

亚寒带针叶林

D.

苔藓、地衣

(2)

草本植物入侵面积最大的区域位于

(

)

A.

较低海拔处的陡坡

B.

较高海拔处的陡坡

C.

较低海拔处的缓坡

D.

较高海拔处的缓坡

(3)

随着草本植物的入侵,土壤

(

)

A.

孔隙增大,水分增加

B.

孔隙减小,水分减少

C.

孔隙减小,水分增加

D.

孔隙增大,水分减少

解析

第

(1)

题,苔原带在海拔

2 000

米附近,那么该山地山麓的自然植被不可能是苔藓、地衣和热带季雨林;苔原带下面几百米处应该是亚寒带针叶林带,再下面即山麓地带可能是温带落叶阔叶林带。第

(2)

题,图示重度入侵和全入侵,主要分布在

2 160

米以下、坡度

28°

以上区域,则

A

正确。第

(3)

题,土壤中沙粒越多,土壤空隙越大,水分越易被蒸发,而土壤含水量越少。图示随着草本植物的入侵,土壤沙粒含量减少,粉粒和黏粒含量增加,则随着入侵,土壤空隙减小、水分增加。

答案

(1)A

(2)A

(3)C

[

通关攻

略

]

1.

植被与地理环境各要素之间的相互关系

要素

影响

气候

气候对植被

①

热量:决定了植物的种类、生长速度、生长量,热量条件的不同使得自然植被呈现出由赤道到两极的地域分异。

②

光照:影响喜光、喜阴植物的生长,喜光植物向阳一侧生长好。

③

降水:同一纬度,降水从沿海到内陆减少,植被呈现出从沿海向内陆的地域分异规律;同一地点,降水多的年份树木生长好,年轮宽

植被对气候

森林具有涵养水源的作用,森林茂密的地区,空气湿度大,气温日较差小

地貌

地貌对植被

①

山地阳坡和阴坡植被不同,马尾松生长在阳坡,而冷杉生长在阴坡。

②

海拔不同,水热组合不同,因此山区植被呈现垂直分异特征。

③

受地形的阻挡,山脉两侧植被截然不同,如安第斯山脉南部大陆西岸为温带落叶阔叶林,东岸为温带荒漠和草原;天山北坡有森林,南坡则没有

植被对地貌

一方面加快岩石的风化过程,改变地貌形态;另一方面又具有保持水土的作用,保护了原始地表形态

水文

水文对生物

水文条件影响生物

(

动物和植物

)

的数量、种类

(

如水域中渔业资源的种类

)

植被对水文

植被能够涵养水源,保持水土,影响水循环,减小河流含沙量,降低径流量的变化幅度

土壤

土壤对植被

土壤肥力、水分含量、特性等影响植被生长,如茶树耐酸怯碱,喜排水良好的砂质土壤

植被对土壤

植被生长可以改变土壤的性质,如大豆可以固氮、亚热带气候利于有机质的分解,导致土壤有机酸含量增加,利于喀斯特地貌的形成

要素

影响

2.

将

“

植物与地理环境的关系

”

归纳整理,系统掌握

——

知识结构法

[

过关

演练

]

考法一 结合经纬度位置考查植被类型及分布

1.

1.3

月

21

日上午,我们地理学习小组一直沿着条带状分布、稀疏干枯的森林考察,沿途地形开阔,地势起伏较小。到达目的地后,

GPS

屏幕上显示的纬度为

40°N

,北京时间

14

点

08

分

……

据此完成

(1)

~

(2)

题。

(

1)

稀疏干枯的森林植被属于

(

)

A

.

热带雨林

B.

常绿阔叶林

C

.

落叶阔叶林

D.

针叶林

(

2)

考察地的森林呈条带状分布,主要是其受控于

(

)

A

.

降水量分布

B.

地下水分布

C

.

地势的高低

D.

气温的分布

解析

第

(1)

题,

40°N

位于温带地区,该地稀疏干枯的森林植被属于温带落叶阔叶林,

C

对。热带雨林属于热带地区植被,常绿阔叶林属于亚热带植被,

A

、

B

错。针叶林属于亚寒带植被,

D

错。第

(2)

题,森林耗水量大,该地植被有稀疏干枯的森林,说明降水少,水资源不足。考察地的森林呈条带状分布,可能是河流沿岸等地下水充足地区形成了森林区,主要是其受控于地下水分布,

B

对。降水量分布属于经度地带性规律,地势的高低属于垂直地带性规律,气温的分布属于纬度地带性规律,

A

、

C

、

D

错。

答案

(1)C

(2)B

考法二 结合气候资料考查植被类型及差异

2.

加拿大落基山南段众多国家公园,自然风光美丽壮观,

2017

年

3

月,中国某旅游团到加拿大旅行考察。读

“

50°N

附近温哥华-温尼伯地形剖面示意图及部分城市气候资料图

”

,

回答

(1)

~

(3)

题。

(1)

根据图中信息,判断温尼伯的植被是

(

)

A.

温带落叶阔叶林

B.

亚寒带针叶林

C.

苔原

D.

冰原

(2)

从温尼伯乘车前往落基山前的莱斯布里奇,

发现

沿途

的景观带依次过渡为

(

)

A.

森林草原、森林、荒漠草原、草原

B.

荒漠草原、草原、森林草原、森林

C.

森林、森林草原、草原、荒漠草原

D.

草原、荒漠草原、森林、森林草原

(3)

游客继续西行至温哥华,发现这里与莱斯布里奇景观不同,造成这种景观差异的基础是

(

)

A.

热量

B.

地形

C.

水分

D.

土壤

解析

第

(1)

题,图中纬度位置和海陆位置显示温尼伯为较高纬度的温带大陆性气候,植被为亚寒带针叶林,

B

正确。第

(2)

题,北美洲落基山以东降水水汽主要来自大西洋,因此温尼伯乘车前往落基山前的莱斯布里奇降水越来越少,植被依次为森林、森林草原、草原、荒漠草原,

C

正确。第

(3)

题,温哥华位于大陆西岸,属于温带海洋性气候,中纬西风被山地抬升形成迎风坡,暖流流过增温增湿,因此降水丰沛;而莱斯布里奇处于背风坡,降水少。故

C

正确。

答案

(1)B

(2)C

(3)C