- 1.70 MB

- 2021-04-20 发布

第1讲 集 合

一.【课标要求】

1.集合的含义与表示

(1)通过实例,了解集合的含义,体会元素与集合的“属于”关系;

(2)能选择自然语言、图形语言、集合语言(列举法或描述法)描述不同的具体问题,感受集合语言的意义和作用;

2.集合间的基本关系

(1)理解集合之间包含与相等的含义,能识别给定集合的子集;

(2)在具体情境中,了解全集与空集的含义;

3.集合的基本运算

(1)理解两个集合的并集与交集的含义,会求两个简单集合的并集与交集;

(2)理解在给定集合中一个子集的补集的含义,会求给定子集的补集;

(3)能使用Venn图表达集合的关系及运算,体会直观图示对理解抽象概念的作用

二.【命题走向】

有关集合的高考试题,考查重点是集合与集合之间的关系,近年试题加强了对集合的计算化简的考查,并向无限集发展,考查抽象思维能力,在解决这些问题时,要注意利用几何的直观性,注意运用Venn图解题方法的训练,注意利用特殊值法解题,加强集合表示方法的转换和化简的训练。考试形式多以一道选择题为主,分值5分。

预测2010年高考将继续体现本章知识的工具作用,多以小题形式出现,也会渗透在解答题的表达之中,相对独立。具体题型估计为:

(1)题型是1个选择题或1个填空题;

(2)热点是集合的基本概念、运算和工具作用

三.【要点精讲】

1.集合:某些指定的对象集在一起成为集合

(1)集合中的对象称元素,若a是集合A的元素,记作;若b不是集合A的元素,记作;

(2)集合中的元素必须满足:确定性、互异性与无序性;

确定性:设A是一个给定的集合,x是某一个具体对象,则或者是A的元素,或者不是A的元素,两种情况必有一种且只有一种成立;

互异性:一个给定集合中的元素,指属于这个集合的互不相同的个体(对象),因此,同一集合中不应重复出现同一元素;

无序性:集合中不同的元素之间没有地位差异,集合不同于元素的排列顺序无关;

(3)表示一个集合可用列举法、描述法或图示法;

列举法:把集合中的元素一一列举出来,写在大括号内;

描述法:把集合中的元素的公共属性描述出来,写在大括号{}内。

具体方法:在大括号内先写上表示这个集合元素的一般符号及取值(或变化)范围,再画一条竖线,在竖线后写出这个集合中元素所具有的共同特征。

注意:列举法与描述法各有优点,应该根据具体问题确定采用哪种表示法,要注意,一般集合中元素较多或有无限个元素时,不宜采用列举法。

(4)常用数集及其记法:

非负整数集(或自然数集),记作N;

正整数集,记作N*或N+;

整数集,记作Z;

有理数集,记作Q;

实数集,记作R。

2.集合的包含关系:

第 14 页 共 14 页

(1)集合A的任何一个元素都是集合B的元素,则称A是B的子集(或B包含A),记作AB(或);

集合相等:构成两个集合的元素完全一样。若AB且BA,则称A等于B,记作A=B;若AB且A≠B,则称A是B的真子集,记作A B;

(2)简单性质:1)AA;2)A;3)若AB,BC,则AC;4)若集合A是n个元素的集合,则集合A有2n个子集(其中2n-1个真子集);

3.全集与补集:

(1)包含了我们所要研究的各个集合的全部元素的集合称为全集,记作U;

(2)若S是一个集合,AS,则,=称S中子集A的补集;

(3)简单性质:1)()=A;2)S=,=S

4.交集与并集:

(1)一般地,由属于集合A且属于集合B的元素所组成的集合,叫做集合A与B的交集。交集。

(2)一般地,由所有属于集合A或属于集合B的元素所组成的集合,称为集合A与B的并集。

注意:求集合的并、交、补是集合间的基本运算,运算结果仍然还是集合,区分交集与并集的关键是“且”与“或”,在处理有关交集与并集的问题时,常常从这两个字眼出发去揭示、挖掘题设条件,结合Venn图或数轴进而用集合语言表达,增强数形结合的思想方法。

5.集合的简单性质:

(1)

(2)

(3)

(4);

(5)(A∩B)=(A)∪(B),(A∪B)=(A)∩(B)。

四.【典例解析】

题型1:集合的概念

(2009湖南卷理)某班共30人,其中15人喜爱篮球运动,10人喜爱兵乓球运动,8人对这两项运动都不喜爱,则喜爱篮球运动但不喜爱乒乓球运动的人数为_12__

答案 :12

解析 设两者都喜欢的人数为人,则只喜爱篮球的有人,只喜爱乒乓球的有人,由此可得,解得,所以,即 所求人数为12人。

第 14 页 共 14 页

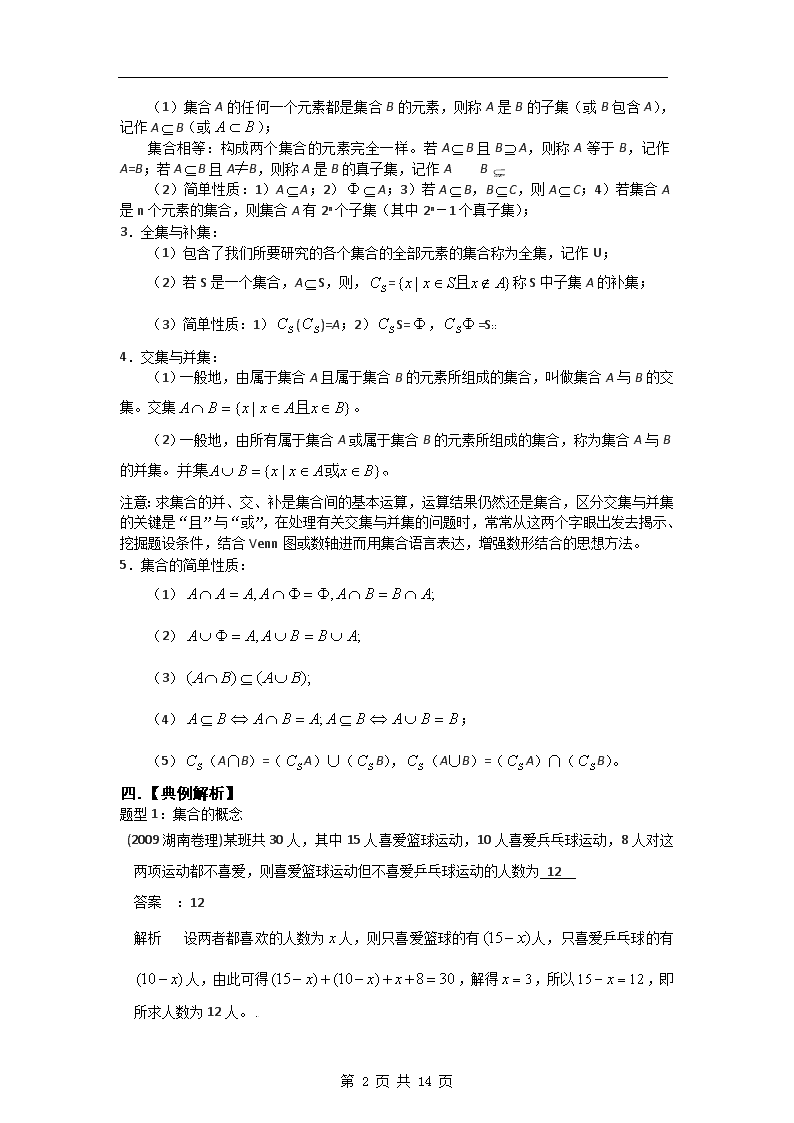

例1.(2009广东卷理)已知全集,集合和

的关系的韦恩(Venn)图如图1所示,则阴影部分所示的集合的元素共有 ( )

A. 3个 B. 2个

C. 1个 D. 无穷多个

答案 B

解析 由得,则,有2个,选B.

例2.(2009山东卷理)集合,,若,则的值

为 ( )

A.0 B.1 C.2 D.4

答案 D

解析 ∵,,∴∴,故选D.

【命题立意】:本题考查了集合的并集运算,并用观察法得到相对应的元素,从而求得答案,本题属于容易题.

题型2:集合的性质

例3.(2009山东卷理)集合,,若,则的值为 ( )

A.0 B.1 C.2 D.4

答案 D

解析 ∵,,∴∴,故选D.

【命题立意】:本题考查了集合的并集运算,并用观察法得到相对应的元素,从而求得答案,本题属于容易题.

随堂练习

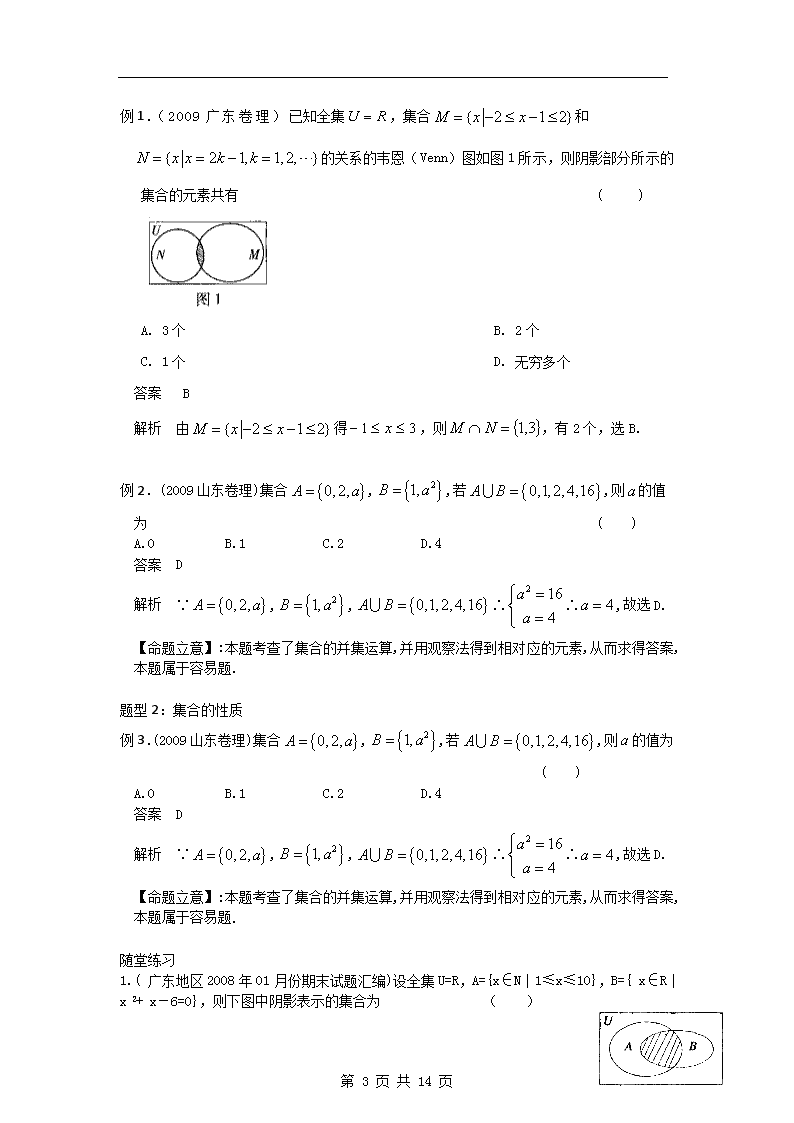

1.( 广东地区2008年01月份期末试题汇编)设全集U=R,A={x∈N︱1≤x≤10},B={ x∈R︱x 2+ x-6=0},则下图中阴影表示的集合为 ( )

第 14 页 共 14 页

A.{2} B.{3}

C.{-3,2} D.{-2,3}

2. 已知集合A={y|y2-(a2+a+1)y+a(a2+1)>0},B={y|y2-6y+8≤0},若A∩B≠φ,则实数a的取值范围为( ).

分析:解决数学问题的思维过程,一般总是从正面入手,即从已知条件出发,经过一系列的推理和运算,最后得到所要求的结论,但有时会遇到从正面不易入手的情况,这时可从反面去考虑.从反面考虑问题在集合中的运用主要就是运用补集思想.本题若直接求解,情形较复杂,也不容易得到正确结果,若我们先考虑其反面,再求其补集,就比较容易得到正确的解答.

解:由题知可解得A={y|y>a2+1或y0, >0,这时集合A中的元素作为点的坐标,其横、纵坐标均为正,另外,由于a1=1≠0 如果A∩B≠,那么据(2)的结论,A∩B中至多有一个元素(x0,y0),而x0=<0,y0=<0,这样的(x0,y0)A,产生矛盾,故a1=1,d=1时A∩B=,所以a1≠0时,一定有A∩B≠是不正确的。

点评:该题融合了集合、数列、直线方程的知识,属于知识交汇题。

变式题:解答下述问题:

(Ⅰ)设集合,,求实数m的取值范围.

分析:关键是准确理解 的具体意义,首先要从数学意义上解释 的意义,然后才能提出解决问题的具体方法。

解:

第 14 页 共 14 页

的取值范围是UM={m|m<-2}.

(解法三)设这是开口向上的抛物线,,则二次函数性质知命题又等价于

注意,在解法三中,f(x)的对称轴的位置起了关键作用,否则解答没有这么简单。

(Ⅱ)已知两个正整数集合A={a1,a2,a3,a4},

、B.

分析:命题中的集合是列举法给出的,只需要根据“交、并”的意义及元素的基本性质解决,注意“正整数”这个条件的运用,

(Ⅲ)

分析:正确理解

要使,

第 14 页 共 14 页

由

当k=0时,方程有解,不合题意;

当①

又由

由②,

由①、②得

∵b为自然数,∴b=2,代入①、②得k=1

点评:这是一组关于集合的“交、并”的常规问题,解决这些问题的关键是准确理解问题条件的具体的数学内容,才能由此寻求解决的方法。

题型6:课标创新题

例13.七名学生排成一排,甲不站在最左端和最右端的两个位置之一,乙、丙都不能站在正中间的位置,则有多少不同的排法?

解:设集合A={甲站在最左端的位置},

B={甲站在最右端的位置},

C={乙站在正中间的位置},

D={丙站在正中间的位置},

则集合A、B、C、D的关系如图所示,

∴不同的排法有种.

点评:这是一道排列应用问题,如果直接分类、分步解答需要一定的基本功,容易错,若考虑运用集合思想解答,则比较容易理解。上面的例子说明了集合思想的一些应用,在今后的学习中应注意总结集合应用的经验。

例14.A是由定义在上且满足如下条件的函数组成的集合:①对任意,都有 ; ②存在常数,使得对任意的,都有

(1)设,证明:

(2)设,如果存在,使得,那么这样的是唯一的;

(3)设,任取,令

第 14 页 共 14 页

证明:给定正整数k,对任意的正整数p,成立不等式H。

解:

对任意,,,,所以

对任意的,

,

,

所以0<,

令=,

,

所以

反证法:设存在两个使得,。

则由,

得,所以,矛盾,故结论成立。

,

所以

+…

。

第 14 页 共 14 页

点评:函数的概念是在集合理论上发展起来的,而此题又将函数的性质融合在集合的关系当中,题目比较新颖

五.【思维总结】

集合知识可以使我们更好地理解数学中广泛使用的集合语言,并用集合语言表达数学问题,运用集合观点去研究和解决数学问题。

1.学习集合的基础能力是准确描述集合中的元素,熟练运用集合的各种符号,如、、、、=、A、∪,∩等等;

2.强化对集合与集合关系题目的训练,理解集合中代表元素的真正意义,注意利用几何直观性研究问题,注意运用Venn图解题方法的训练,加强两种集合表示方法转换和化简训练;解决集合有关问题的关键是准确理解集合所描述的具体内容(即读懂问题中的集合)以及各个集合之间的关系,常常根据“Venn图”来加深对集合的理解,一个集合能化简(或求解),一般应考虑先化简(或求解);

3.确定集合的“包含关系”与求集合的“交、并、补”是学习集合的中心内容,解决问题时应根据问题所涉及的具体的数学内容来寻求方法。

① 区别∈与、与、a与{a}、φ与{φ}、{(1,2)}与{1,2};

② AB时,A有两种情况:A=φ与A≠φ

③若集合A中有n个元素,则集合A的所有不同的子集个数为,所有真子集的个数是-1, 所有非空真子集的个数是

④区分集合中元素的形式:

如;

;

;

;

;

;

。

⑤空集是指不含任何元素的集合。、和的区别;0与三者间的关系。空集是任何集合的子集,是任何非空集合的真子集。条件为,在讨论的时候不要遗忘了的情况。

⑥符号“”是表示元素与集合之间关系的,立体几何中的体现点与直线(面)的关系 ;符号“”是表示集合与集合之间关系的,立体几何中的体现面与直线(面)的关系。

第 14 页 共 14 页

逻辑是研究思维形式及其规律的一门学科,是人们认识和研究问题不可缺少的工具,是为了培养学生的推理技能,发展学生的思维能力

第 14 页 共 14 页

相关文档

- 2021届新高考版高考数学一轮复习教2021-04-20 01:06:467页

- 鄂尔多斯专版2020中考数学复习方案2021-04-20 01:04:5010页

- 2012广东文科高考数学数学真题附答2021-04-20 01:04:3511页

- 高中数学1_2 充分条件与必要条件 2021-04-20 01:03:217页

- 人教a版高中数学选修1-1课时提升作2021-04-20 01:03:218页

- 高中数学必修5能力强化提升章末质2021-04-20 01:03:156页

- 高中数学:2_1《空间点、直线与平面2021-04-20 01:00:265页

- 呼和浩特专版2020中考数学复习方案2021-04-20 00:59:217页

- 鄂尔多斯专版2020中考数学复习方案2021-04-20 00:58:1311页

- 高中数学必修1公开课教案1_2_2 函2021-04-20 00:55:299页