- 332.50 KB

- 2021-04-20 发布

第 2 节 生长素的生理作用

测控导航表

知识点 题号

1.生长素的生理作用、两重性及应用 1,2,3,4,7,11,12,13,14

2.探索生长素类似物促进插条生根的最适浓

度

5,6,8,9,10,15

1.下列关于生长素的叙述,不正确的是( A )

A.果实发育所需的生长素主要来自顶芽

B.同一浓度的生长素对不同器官的影响不同

C.顶芽和幼茎中生长素浓度一般保持在促进生长的范围

D.生长素不直接参与细胞代谢,而是给细胞传达一种调节代谢的信息

解析:果实发育所需的生长素主要来自幼嫩的种子。

2.欲得无子番茄,可用生长素处理该花的子房。处理的时间和条件是

( A )

A.花蕾期,去掉雄蕊

B.花蕾期,不去雄蕊

C.开花后,不去雄蕊

D.开花后,去掉雄蕊

解析:传粉受精后胚珠发育成种子,子房发育成果实,而一定浓度的生

长素可促进果实的发育;在自然条件下,子房发育成果实所需要的生长

素来自发育着的种子。据此可知:欲得无子番茄,可在花蕾期,去掉雄蕊,

再用一定浓度的生长素溶液处理该花的子房。

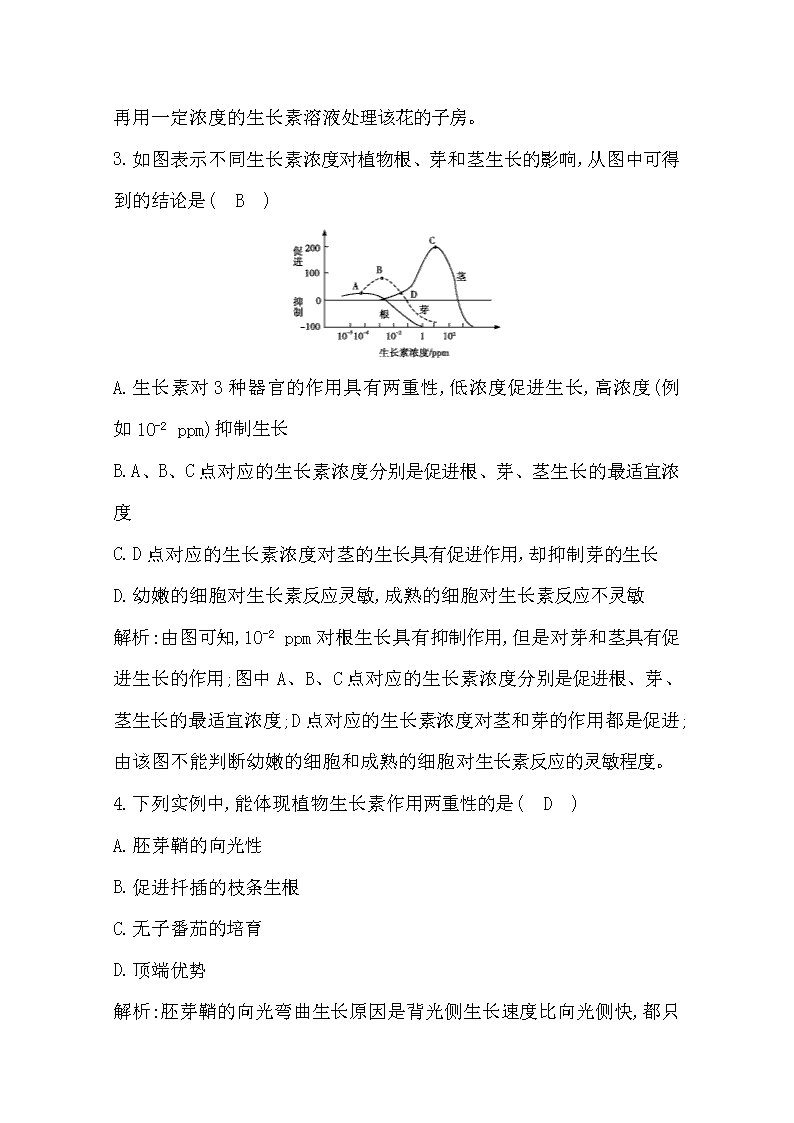

3.如图表示不同生长素浓度对植物根、芽和茎生长的影响,从图中可得

到的结论是( B )

A.生长素对 3 种器官的作用具有两重性,低浓度促进生长,高浓度(例如

10-2 ppm)抑制生长

B.A、B、C 点对应的生长素浓度分别是促进根、芽、茎生长的最适宜浓

度

C.D 点对应的生长素浓度对茎的生长具有促进作用,却抑制芽的生长

D.幼嫩的细胞对生长素反应灵敏,成熟的细胞对生长素反应不灵敏

解析:由图可知,10-2 ppm 对根生长具有抑制作用,但是对芽和茎具有促

进生长的作用;图中 A、B、C 点对应的生长素浓度分别是促进根、芽、

茎生长的最适宜浓度;D 点对应的生长素浓度对茎和芽的作用都是促进;

由该图不能判断幼嫩的细胞和成熟的细胞对生长素反应的灵敏程度。

4.下列实例中,能体现植物生长素作用两重性的是( D )

A.胚芽鞘的向光性

B.促进扦插的枝条生根

C.无子番茄的培育

D.顶端优势

解析:胚芽鞘的向光弯曲生长原因是背光侧生长速度比向光侧快,都只

体现生长素的促进作用;生长素促进扦插枝条生根只体现生长素的促

进作用;无子番茄的形成只体现生长素能促进果实的发育;顶端优势现

象是顶芽优先生长,原因是顶芽产生的生长素在侧芽部位聚集,侧芽部

位生长素浓度过高,导致侧芽生长受抑制而顶芽生长快的现象,体现了

生长素低浓度促进生长,高浓度抑制生长的双重性。

5.一位瓜农种了一新品种甜瓜,甜瓜长得生机勃勃,花开在望。不料就

在这受粉的关键时期,天公不作美,一连下了几场大雨,结果使大量的

雌花未能受粉,这势必严重影响甜瓜的产量。为了保住产量,这位瓜农

应尽快( D )

A.进行人工授粉

B.在子房表面喷洒高浓度的 2,4 D

C.追施氮肥

D.在子房表面涂抹一定浓度的 2,4 D

解析:连续几天下雨,可能已经过了受粉期,而生长素类似物具有刺激

子房发育成为果实的作用。

6.下列关于“探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度”实验的叙

述中错误的是( D )

A.探究的问题是所选定的生长素类似物促进某种植物插条生根的最适

浓度是多少

B.实验中用生长素类似物处理插条的方法可选用浸泡法或沾蘸法

C.在正式实验前先做一个预实验,目的是为正式实验摸索条件

D.实验中不同浓度生长素类似物溶液浸泡不同插条的时间长短要有不

同的梯度

解析:该实验探究的问题是促进某种植物插条生根的生长素类似物的

最适浓度;该实验的自变量是生长素类似物的浓度,无关变量(如枝条

长度、生长素类似物处理的时间等)应控制为相同且适宜;实验前做一

个预实验,目的是为正式实验摸索条件,减少实验误差等。

7.我国宋代著作《种艺必用》有这样的记载“凡嫁接矮果及花,用好黄

泥晒干,筛过,以小便浸之。又晒干,筛过,再浸之。又晒又浸,凡十余次。

以泥封枝条…则根生。”结合材料,下列说法错误的是( D )

A.上述处理方法利用了生长素能够促进扦插枝条生根的特点

B.反复进行黄土的尿浸处理,是为了让黄土保有更多的生长素

C.插条去除大的叶片,保留幼叶和芽,有利于插条生根成活

D.上述材料说明人体细胞代谢过程合成了生长素

解析:尿液含有生长素是由于人体食用植物,人体内没有分解生长素的

酶,所以生长素在人体内不能被分解而是随尿液排出。生长素的化学本

质为吲哚乙酸,促进插条生根;插条去除大的叶片,降低蒸腾作用,保留

幼叶和芽,能够合成生长素,有利于插条生根成活。

8.某生物兴趣小组的同学探究了植物生长素类似物 (2,4 D) 对富贵

竹插条生根的影响,实验结果如下表所示。下列说法不正确的是

( B )

组别 1 2 3 4 5 6 7

2,4 D 浓

度(mol/L)

清水 10-15 10-13 10-11 10-9 10-7 10-5

平均生根

条数(根)

2.0 3.8 9.4 20.3 9.1 1.3 0

A.该探究实验的自变量是 2,4 D 浓度,因变量为插条的平均生根条数

B.浓度为 10-5 mol/L 的 2,4 D 溶液对富贵竹生根既不促进也不抑制

C.如要确定促进富贵竹插条生根的最适浓度,需缩小 2,4 D 浓度梯度

做进一步实验

D.实验过程中,每条插条的叶片数以及实验室的温度等因素也会影响

实验结果

解析:根据表格分析,实验的自变量是 2,4 D 浓度,因变量是平均的生根

条数;随着 2,4 D 浓度的增加,平均的生根数先增加后减少,且在实验浓

度范围内,4 组的生根数最多;1 清水组为对照组,与其相比,6 组和 7 组

的生根数降低,说明高浓度的 2,4 D 抑制了生根,体现了 2,4 D 对植物

生根的作用具有两重性。促进富贵竹插条生根的最适 2,4 D 浓度在

10-13~10-9 mol/L,需缩小浓度梯度做进一步的实验;实验过程中,每条

插条的叶片数以及实验室的温度等属于无关变量,都会影响实验结果。

9.为了探究不同浓度的 2,4 D 溶液对绿豆发芽生根的影响,某实验小组

用等量的蒸馏水、0.4 mg·L-1、0.7 mg·L-1、1 mg·L-1、1.3 mg·L-1、

1.6 mg·L-1 的 2,4 D 溶液分别浸泡绿豆种子 12 h,再在相同且适宜条件

下培养,得到实验结果如图所示。根据实验结果分析正确的是( A )

A.2,4 D 溶液既能促进根的生长,也能抑制根的生长

B.2,4 D 溶液具有与生长素相似的生理功能

C.1 mg·L-1 的 2,4 D 溶液是培养无根豆芽的最适浓度

D.0.4 mg·L-1 的 2,4 D 溶液促进芽的生长、抑制根的生长

解析:据图分析,该实验的自变量是 2,4 D 溶液浓度,因变量是绿豆发芽

过程中根/芽的长度,其中 2,4 D 溶液浓度为 0 作为空白对照。由题图

可知,浓度为 0~1.6 mg·L-1 的 2,4 D 溶液,都能促进芽生长,浓度

1 mg·L-1 左右的 2,4 D 溶液促进效果最好;2,4 D 溶液为 0.4 mg·L-1 时,

促进根生长,浓度大于 0.7 mg·L-1 则抑制根生长。因此,2,4 D 溶液既

能促进根的生长,也能抑制根的生长;该题中 2,4 D 溶液对绿豆发芽的

影响,没有体现出 2,4 D 溶液具有与生长素相似的生理功能(两重性特

点未体现);培养无根豆芽的最适浓度是 1 mg·L-1 左右;2,4 D 溶液浓度

为 0.4 mg·L-1 时,既促进了芽的生长,也促进了根的生长。

10.某同学发现了一株花色奇特的杜鹃花,于是采摘了部分枝条,打算

用扦插的方式进行繁殖。下列关于该实验的叙述,不正确的是( B )

A.采摘的枝条中,芽较多的较嫩枝条相对来说更容易生根

B.生长素促进生根效果与生长素处理枝条的时间长短成正比

C.生长素类似物有一定的毒性,实验结束后应妥善处理废液

D.可发现两个不同的生长素浓度,促进根生长的效果相同

解析:芽较多的较嫩枝条能产生生长素,促进生根;生长素促进生根的

效果与生长素浓度相关,但与处理枝条的时间长短不成正比;生长素类

似物有一定的毒性,需妥善处理废液;依据生长素作用的两重性特点推

断,存在两个浓度的作用效果相同。

11.在农业生产中,移栽棉花的产量比非移栽棉花的产量高许多,通过

比较发现移栽棉花的根系发达,其侧根比非移栽棉花的侧根多且密,这

是因为在移栽过程中( D )

A.促使侧根细胞的分裂

B.促使侧根产生生长素

C.抑制侧根产生生长素

D.破坏了根的顶端优势,促进侧根的生长

解析:根据题意分析可知:非移栽棉花的主根没有被破坏,产生较多生

长素,生长素运输到侧根,导致侧根的生长素浓度较高,抑制侧根的生

长;移栽的棉花,主根被破坏,即破坏了根的顶端优势,促进侧根的生长,

故侧根多且密。

12.同一植株的不同器官或同一器官不同部位的生长素浓度往往不同。

甲图表示水平放置顶芽优先生长的幼苗,乙图表示该幼苗不同器官对

生长素浓度的反应。下列分析错误的是( B )

A.甲图②处生长素浓度可用乙图 F 点浓度表示;乙图中 C 点浓度可表示

甲图中④处生长素浓度

B.为了促进⑥处结构的生长,可采取的办法是涂抹生长素类似物,经过

此处理后,⑥处生长素浓度低于 10-6mol·L-1

C.10-10~10-6mol·L-1 的生长素能够同时促进茎和芽生长

D.图甲、乙体现了生长素的作用具有两重性

解析:甲图②处生长素浓度过高,抑制根生长,对应图乙中的 F 点;乙图

中 C 点浓度可促进植物茎生长,可以表示甲图中④;⑥侧芽部位生长素

浓度过高抑制侧芽发育,为了促进侧芽发育,可以去掉顶芽,减少侧芽

部位生长素的来源,使侧芽部位生长素浓度降低,经过此处理后⑥处生

长素浓度将会低于 10-6 mol·L-1;同时促进茎和芽生长的生长素浓度范

围是 10-10~10-6 mol·L-1;图甲、乙都可以显示生长素的作用具有两重

性,即既能促进生长,也能抑制生长。

13.据图回答下列问题:

(1)若某植物幼苗已表现出向光性,且测得其向光性的生长素浓度为 m,

则其背光侧生长素浓度范围是 。

(2)若某水平放置的植物幼苗表现出根的向地性、茎的背地性,且测得

其近地侧生长素浓度为 2m,则茎的远地侧生长素浓度范围应为 。

(3)除草剂除草的原理是使杂草的生长素浓度处于 的状

态下。

(4)若某植物顶芽的生长素浓度为 g,产生顶端优势现象的侧芽生长素

浓度是图中曲线的 段。

解析:植物向光性中,生长素都表现为促进作用,背光侧的生长素浓度

比向光侧高,背光侧长得快,所以背光侧的促进作用要大于向光侧的促

进作用,所以背光侧生长素浓度范围大于 m 小于 2m。由于重力作用,茎

的近地侧的生长素浓度比远地侧高,促进作用表现为近地侧大于远地

侧,所以茎的远地侧生长素浓度范围应为小于 m。除草剂除草的原理是

高浓度抑制杂草生长,所以生长素的浓度大于 c。顶端优势中侧芽生长

受抑制,所以生长素的浓度应在 C~D 段。

答案:(1)大于 m 小于 2m[或(m,2m)] (2)小于 m[或(0,m)] (3)大于 c

(4)C~D

14.研究人员取某植物仅带侧芽的幼茎段,测量其中生长素浓度为

10-8 mol/L,之后进行如图 1 处理,一段时间后,发现半边茎向外弯曲生

长(如图 1)。

请据图分析回答下列问题:

(1)图 2 为该植物茎对不同浓度生长素的生理效应,据此分析,幼茎段中

生长素对幼茎生长起 作用。

(2)实验过程中 (填“会”或“不会”)再有新的生长素

产生,原因是 。

(3)半边茎内侧细胞生长速度 (填“大于”或“小于”)外

侧细胞,若半边茎内、外两侧细胞中的生长素浓度都不会升高,仅据影

响生长素发挥作用的因素分析,致使内、外侧细胞生长速度不同的原因

可能是:

①半边茎外侧细胞中的生长素浓度比内侧细胞中的 ;

②内外两侧细胞中的生长素浓度相同,但

不同。

解析:(1)由题意可知,幼茎段生长素浓度为 10-8mol/L,由图 2 可看出幼

茎段中生长素对幼茎生长起促进作用。

(2)实验过程中不会再有新的生长素产生,原因是幼茎段上仅有的侧芽

已经去掉。

(3)从图示的情形可以推测出来,应该是半边茎内侧细胞生长比外侧快,

依据生长素的生理作用推测,造成这一结果的原因可能是:①半边茎内

侧细胞中生长素浓度比外侧高;②内外两侧细胞内生长素的浓度是相

等的,但是内外两侧细胞对生长素的敏感程度不同。

答案:(1)促进 (2)不会 仅有的侧芽已经去掉

(3)大于 ①低 ②内外两侧细胞对生长素的敏感程度

15.2,4 D 是水稻田间的良好除草剂,为探究 2,4 D 对水稻田间鸭跖草防

治的合适浓度,进行了如下实验。请完善实验并回答有关问题:

(1)实验原理:低浓度 2,4 D 促进植物生长,高浓度 2,4 D 抑制植物生

长; ;

植株高度是植物生长情况的重要指标。

(2)实验材料:水稻试验田(长有鸭跖草),56%的 2,4 D 可溶性粉剂(已将

2,4 D 粉剂配制成下列 5 个浓度:0.01、0.02、0.04、0.08、

0.12 mg/mL),清水等(要求与说明:水稻为单子叶植物,鸭跖草为双子叶

植物;2,4 D 作为除草剂的药害主要是平均株高下降)

(3)实验思路:

①将水稻试验田 。

② ,各田块的其他栽培条件

相同且适宜。

③一段时间后,抽样统计各试验田块中鸭跖草和水稻的平均株高。

(4)实验结果:

2,4 D 浓度(mg/mL)

0 0.01 0.02 0.04 0.08 0.12

鸭跖草植

株高度(cm)

36 36.5 37 38 41 44

水稻植株

高度(cm)

16 16 16.5 16.6 17 17.8

(5)问题讨论:根据实验结果可知原方案中存在不足之处,请提出改进

建议: 。

解析:(1)本实验的实验原理除了低浓度 2,4 D 促进植物生长,高浓度

2,4 D 抑制植物生长,植株高度是植物生长情况的重要指标外,还利用

了不同的植物对 2,4 D 的敏感性不同,即鸭跖草对 2,4 D 浓度变化的敏

感度比水稻高。

(3)依据实验结果,应将水稻试验田均分为 6 块,并分别编号;对各实验

组的实验对象进行单一变量处理,其中一组用等量的清水处理,其他各

组分别添加一定浓度的 2,4 D。

(5)根据实验结果可知原方案中的 2,4 D 溶液的浓度均促进生长,要探

究 2,4 D 对水稻田间鸭跖草防治(抑制生长)的合适浓度,应提高 2,4 D

溶液浓度再进行实验。

答案:(1)鸭跖草对 2,4 D 浓度变化的敏感度比水稻高(或鸭跖草和水稻

对 2,4 D 浓度变化的反应不同)

(3)①均分为 6 块,分别编号 A、B、C、D、E、F

②A 试验田中喷洒与其他组等量的清水,B、C、D、E、F 试验田中分别

喷洒浓度为 0.01、0.02、0.04、0.08、0.12 mg/mL 的适量 2,4 D

溶液

(5)提高 2,4 D 溶液浓度再进行实验