- 271.00 KB

- 2021-04-19 发布

安徽省滁州市定远县育才学校2019-2020学年度第一学期期中考试

高二普通班政治试卷

时间:90分钟 分值:100分

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分)

1.“己所不欲,勿施于人”是儒家思想的精华,也是中华民族根深蒂固的信条,被称为人际关系的“黄金定律”,镌刻在联合国总部的大厅上。这说明( )

A.文化决定人们的交往行为和交往方式

B.文化影响人们的交往行为和交往方式

C.文化对社会和人的发展起积极作用

D.文化对人的影响来自特定的文化环境

2.2018年8月,全国宣传思想工作会议提出要把培养担当民族复兴大任的时代新人作为重要职责,要抓住青少年价值观形成和确定的关键时期,引导青少年扣好人生第一粒扣子。上述要求是基于( )

①特定的文化决定人们的实践活动和思维方式

②价值观作为人们文化素养的核心是永恒不变的

③人的文化素养是可以通过文化教育培养出来的

④价值观形成后具有确定的方向性,对人影响深远

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

3.我国古人崇尚治身与治心和谐统一的理念。“身”是指人的身体、体魄,“心”是指人的精神世界,是人的精神素质。早在古希腊时期,哲学家伊壁鸠鲁就把人的幸福界定为“身体的无痛苦和灵魂的无纷扰”的完美结合。这段话启示我们( )

A.人的全面发展是一个历史过程

B.优秀文化对促进人的全面发展具有不可替代的作用

C.必须从思想道德素质、科学文化素质和健康素质等各个方面促进人的全面发展

D.古代就已经实现了人的全面发展

4.如果你缺乏学习动力,可看看电影《幸福终点站》《风雨哈佛路》;如果你自卑失落,可瞧瞧电影《阿甘正传》《肖申克的救赎》;如果你厌倦生活,可欣赏电影《在世界的转角遇见爱》《搏击俱乐部》。出现上述说法的原因是( )

A.优秀文化能丰富人的精神世界

B.影视音像文化与经济相互交融

C.优秀电影是一种重要的物质力量

D.优秀文化能增强人的精神力量

5.“日出露芒重,凉生风叶翻。秋粳已照眼,社酒欲香村。牛下草莱湿,人归园屋昏。”宋代朱松的《七月四日宿丹溪道中》,描述了福建尤溪粳稻良好的长势和人们勤劳的画面。经过一代代农民的辛勤耕作和1 000多年的文化积淀,尤溪联合梯田逐渐形成其特有的鞭牛迎春、耕牛节等农耕文化。这说明( )

①文化产生于人们的劳动实践

②人的文化素养不是与生俱来的

③劳动人民创造的文化都是优秀文化

④人们在生活中获得和享用文化

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

6.工作之余,我们可以去图书馆聆听一堂名人讲座,也可以去影剧院欣赏一场文艺表演,还可以去博物馆寻觅一段尘封往事……人们正以各种方式感受着越来越浓厚的社会文化气息。这说明( )

①人们的行为在文化的熏陶中发生着改变

②人们的文化生活选择丰富多样

③人类的活动包括经济、政治、文化等诸多方面

④人们可以通过文化活动感受文化的韵味

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

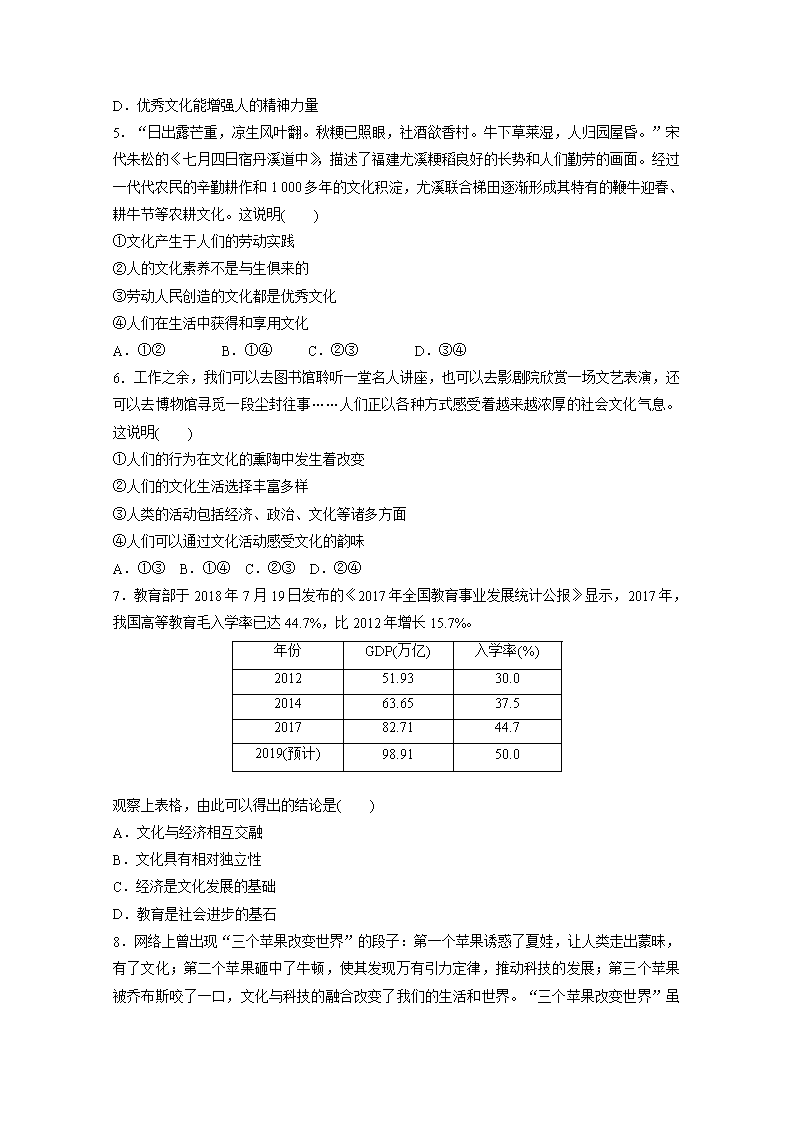

7.教育部于2018年7月19日发布的《2017年全国教育事业发展统计公报》显示,2017年,我国高等教育毛入学率已达44.7%,比2012年增长15.7%。

年份

GDP(万亿)

入学率(%)

2012

51.93

30.0

2014

63.65

37.5

2017

82.71

44.7

2019(预计)

98.91

50.0

观察上表格,由此可以得出的结论是( )

A.文化与经济相互交融

B.文化具有相对独立性

C.经济是文化发展的基础

D.教育是社会进步的基石

8.网络上曾出现“三个苹果改变世界”的段子:第一个苹果诱惑了夏娃,让人类走出蒙昧,有了文化;第二个苹果砸中了牛顿,使其发现万有引力定律,推动科技的发展;第三个苹果被乔布斯咬了一口,文化与科技的融合改变了我们的生活和世界。“三个苹果改变世界”

虽具玩笑性质,但也形象地告诉我们文化和科技的重要作用。以下关于文化作用认识正确的是( )

①文化与经济相互交融,文化消费更加丰富

②文化已经成为国家核心竞争力的重要因素

③文化是人类社会特有的现象,是精神的产物

④文化越来越成为一种改造世界的物质力量

A.①② B.①③

C.①④ D.②③

9.漫画《效仿》说明了( )

A.文化现象由人所创造、为人所特有

B.文化素质是通过模仿培养出来的

C.文化对人的影响是深远持久的

D.文化对人的影响是潜移默化的

10.人们常说“诗言志”。诗词可以唤起人们善于感发、富于联想、更富于高瞻远瞩之精神的心灵。所以说,有意义的作品是滋养心灵的养料。这是因为,有意义的作品( )

①承载了人类的全部精神活动

②积淀先进的理论观点和思想

③使人获得思想启示和精神享受

④能提高人的素质,促进人的全面发展

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

11.任何国家都有文化外交、推广本国文化的权利,而“强势”国家和“弱势”国家却有很大的区别。“强势”国家的文化渗透已经成了一种常态化的外交形式。借助文化渗透的方式竭力推销本国文化,企图用自己的价值观念取代别国的民族文化。这警示我们( )

A.要增强我国的文化软实力

B.要努力学习科学文化知识

C.要反对文化霸权主义

D.落后就会挨打

12.中央反复强调中国要始终不渝地坚持和平发展道路,在推进社会主义经济、政治、社会和生态文明建设的同时,推进社会主义文化建设,增强综合国力,

夯实坚持和平发展道路的基础。这是因为( )

①文化日益成为一个民族凝聚力的重要源泉

②文化日益成为综合国力竞争的基础

③文化越来越成为经济社会发展的重要支撑

④文化决定政治、经济的发展

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

13.“夫物之不齐,物之情也”。各国各地文明形态千差万别,文明交流互鉴不应以独尊某一种文明或者贬损某一种文明为前提。这对文化交流与发展的启示是( )

①求同存异,避免不同文化的分歧

②理解个性,呈现多元共生的局面

③平等交流,维护人类文化的生态平衡

④相互借鉴,辩证分析不同文化的优劣

A.①② B.③④

C.①④ D.②③

14.著名的人文学家费孝通在谈及文化的多样性时指出:各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。“各美其美,美人之美”的基本含义是( )

A.承认本民族文化是尊重其他民族文化的前提

B.既要认同本民族文化,又要尊重其他民族文化

C.尊重文化多样性首先要培育好、发展好本民族文化

D.只有在民族平等的基础上,世界各国人民才能共同发展

15.2018年2月,英国首相特蕾莎·梅夫妇访问上海期间,倒举起代表中国传统文化的“福”字向大家展示。有英媒嘲讽道:“你们福字拿倒了!”孰不知中文“倒”和“到”是谐音,将“福”字倒贴,表达了对幸福生活的向往。这一事件表明( )

①文化具有多样性,不同国家的文化各具特色

②应尊重文化多样性,消除文化隔阂和文化差异

③人们社会交往的方式,都带有各自的文化印记

④应加强交流,增进人们对不同文化的相互理解

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

16.明朝以后,东北地区俗称“关东”。山东、河南、河北、山西等省人民到关东谋生,对东北经济社会的变迁产生了极大影响。从文化生活角度看,“闯关东”( )

①是一种传播文化的重要手段 ②意味着大规模的文化传播

③交流了商品中蕴含的文化 ④对东北文化产生了深远影响

A.①② B.②④

C.①③ D.③④

17.“身如竹叶心如水,不带江南一线归”。我国传统文化崇尚“浩然正气”,强调为官始终清廉,刚正不阿。今天我们继续强调领导干部要清正廉洁,但又赋予了其全心全意为人民服务的新内涵。这说明( )

①传统文化具有相对稳定性

②传统文化具有鲜明的民族性

③传统思想对当代人的价值观念仍有影响

④传统文化是推动社会进步的不竭动力

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

18.2018年10月30日,武侠小说泰斗金庸逝世。金庸的作品蕴含着厚重的历史与文化,承载着中华优秀传统文化的内涵。他运用武侠这种大众喜闻乐见的题材,抒写世道人心,吸引、感染、滋养着读者的心灵。这告诉我们( )

A.先继承、后发展是文化发展过程的两个方面

B.任何时代的文化,都离不开对传统文化的继承

C.文化的发展必须否定传统

D.传统文化具有跨越时代、亘古不变的特征和内涵

19.著名画家何家英在讲述自己的艺术之路时说,要用脚和心感受生活。他曾多次深入农村积累素材,土地里农民劳作时的“脊背”形象令他震撼,名画《山地》由此而成。下列与其创作手法相一致的是( )

①玄幻网络小说《武动乾坤》被改编成同名电视剧搬上荧屏

②中国文联20多位知名艺术家赴西藏开展采风活动

③书法家孙伯翔长期深入传统,涉猎唐楷,深入北碑,其创作的作品独具特色

④“走情走心走人物的好戏”——沪剧《挑山女人》改编自一位女挑夫的真实故事

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

20.法国是闻名遐迩的文化创新大国。法国享有此誉绝非偶然,它既源于法兰西文明的悠久传承、丰厚的艺术土壤,也得益于政府的高度重视和强有力的资金支持,以及富有远见的法律、政策“红利”等。法国能够成为文化创新大国,表明( )

①文化交流、借鉴与融合能从根本上促进文化发展

②文化创新必须把握好当代文化与传统文化的关系

③尊重文化多样性是实现世界文化繁荣的必然要求

④文化创新受一定的经济、政治条件所制约

A.①② B.②④ C.②③ D.③④

21.在每一个历史时期,中华民族都留下了无数不朽作品。从诗经、楚辞、汉赋,到唐诗、

宋词、元曲、明清小说等,都是那个时代社会生活和精神的写照,都具有时代的烙印和特征。今天要创作出在人民中传之久远的精品力作,就要( )

A.超越生活、改变社会

B.立足实践、扎根生活

C.继承传统、满足大众

D.博采众长、海纳百川

22.“汉字画”在借鉴了版画、篆刻等技法及构图观念的基础上,将汉字结构和韵律的形式美与中国画的意境结合起来,独特的美感跃然纸上。汉字作画的成功表明( )

①社会实践是艺术创作的最终源泉

②文化创新要博采众长,为我所用

③继承是文化发展的必然要求

④创新是文化富有生机与活力的保证

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

23.文化交流像“茶与咖啡的对话”:咖啡不可能代替茶,茶也不可能征服咖啡。对茶的喜爱并不妨碍我们尝试一下咖啡,对咖啡的依恋也不妨碍我们品品茶的韵味。这启示我们,文化往来应( )

A.平等交流、相互借鉴

B.积极促进不同文化的融合

C.相互排斥

D.尊重和发展好本民族文化

24.随着古籍整理体例的不断完善、学术研究成果的不断涌现,修订点校本的需求日益突出。在著名学者季羡林、任继愈、何兹全、冯其庸的倡议下,中华书局自2007年起,全面展开点校本《二十四史》及《清史稿》修订工程。重视整理文化典籍,是基于它( )

①是中华文化一脉相传的重要见证

②是变革社会的强大物质力量

③有利于挖掘和保护当代文化

④可以帮助人们认识中华文化

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

25.诗人余光中在《听听那冷雨》中说:“杏花。春雨。江南。六个方块字,或许那片土就在那里面。而无论赤县也好,神州也好,中国也好,变来变去,只要仓颉的灵感不灭,美丽的中文不老,那形象磁石般的向心力当必然长在。”这说明( )

①汉字对今天中国人的价值观念、生活方式具有深刻影响

②源远流长是中华文化的基本特征之一

③汉字是民族文化的集中展示,是一脉相传的历史见证

④汉字是中华文明的重要标志,记载中华文化发展的历史轨迹

A.①② B.③④

C.②④ D.①④

二、非选择题(本大题共3小题,共50分)

26.实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是新时代“三农”工作的总抓手。2018年中央“一号文件”对实施乡村振兴战略作出了全面部署。“一号文件”指出,要准确把握乡村振兴的科学内涵,挖掘乡村多种功能和价值,统筹谋划农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,注重协同性、关联性,整体部署,协调推进。

结合材料,运用文化与经济关系的知识,分析实施乡村振兴战略,必须重视文化建设的理由。(12分)

27.厦门中山路是著名的现代商业街,同时又富有极其深厚的历史文化底蕴,到处都是历史建筑。在厦门的老城区里,还保存着相当数量的老建筑,怎样保护好这些历史文化,是当前旧城改造中亟须认真研究的问题。中华街道,在这个充满挑战的任务中,积极探索着一条可持续发展的新路子。

一个城市最大的吸引力,在于它的文化、它的历史,在于这个城市本身。近年来,厦门在城市建设中强化特色,着力延续历史文脉,留住骑楼“灵魂”;有效利用厦门本土文化和历史人文资源,在文化上保持闽南历史文脉,让现代酒店、民宅与现存的无数幢历史建筑相协调,保留人们喜爱的“最厦门”城市风貌,充分展现中山路的发展脉络、人文特色和丰富内涵。

结合材料,运用传统文化的继承的有关知识,分析中山路的经验对我国城市建设的启示。(18分)

28.阅读材料,完成下列要求。(20分)

“Word(我的)天”“辣么美”“表酱紫”……不知从何时,这样的网络新词开始充斥到社会生活中。南宁一位小哥在录制失恋视频中表示难受想哭,结果因为他的一口方言,大家听成了“蓝瘦香菇”。“蓝瘦香菇”一时成为网络新词。深圳某家企业及时捕捉商机、迅速抢注了“蓝瘦香菇”。

有人认为,网络新词是网络时代的产物。“接地气”的用语,是对社会现象的反映,能帮助人们更便捷,也更有趣的交流。网络新词,爆发人类语言创新的“洪荒之力”

。有人则认为,大量使用网络新词,严重影响了词义句意的表达,会对传统的汉字文化造成伤害。网络新词,实则是对汉字文化的一种亵渎、对中国传统汉字文化的曲解、不尊重。

(1)对网络新词的使用,你是赞成还是反对,请结合材料并运用文化生活的相关知识阐明其理由。

(2)网络新词的推广和使用需谨慎,请你就此提出两条建议。

参考答案

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分)

1. B 2. D 3. C 4. D 5. B

6. D 7. C 8. A 9. D 10. D

11. C 12. B 13. D 14. B 15. B

16. B 17. B 18. B 19. D 20. B

21. B 22. D 23. A 24. B 25. C

二、非选择题(本大题共3小题,共50分)

26. (12分)

答案 (1)文化与经济相互影响、相互交融。

(2)经济发展是文化发展的基础。我国经济社会的发展为农村文化建设提供了雄厚的物质基础。

(3)文化反作用于经济。加强农村先进文化建设有利于促进乡村经济的发展,从而推动乡村全面振兴。

27. (18分)

答案 (1)中国古代建筑是展现中国传统文化的重要标志。城市建设要注重保护传统建筑,为继承传统文化提供物质载体。

(2)传统文化具有相对稳定性和鲜明的民族性。城市建设要注重保护本地历史和文化特色,以增强人们的认同感。

(3)对待传统文化要批判继承、古为今用,同时要为其注入时代精神。城市建设既要不失传统风格,又要与现代化建设相协调。

28. (20分)

答案 (1)答案一:赞成。①文化是经济和政治的反映,网络新词是网络时代的产物,是对当代社会生活的反映。②传统文化的具体内涵要因时而变,传统的汉字文化要顺应社会生活的变迁。随着社会实践的发展,网络新词能帮助人们更便捷,也更有趣的交流。③文化在继承中发展,发展是继承的必然要求,文化发展的实质就在于文化创新。网络新词是对中国汉字文化的发展与创新,有利于促进汉字文化的丰富和发展。

答案二:反对。①作为中华文化源远流长的见证,汉字文化是中华文明的重要标志。网络新词严重影响了词义句意的表达,不利于书写中华文化,传承中华文明。②汉字文化是中华民族的血脉,是人民的精神家园。网络新词是对传统汉字文化的一种亵渎,

不利于增强对中华文化的认同感和归属感。③网络新词是对中国传统汉字文化的曲解、不尊重,容易导致“历史虚无主义”。

(2)在传承汉字文化的基础上,处理好汉字文化继承与发展的关系。尊重汉字文化发展的客观规律。(任意两条即可)