- 147.00 KB

- 2021-04-19 发布

山西省朔州市应县第一中学校2019-2020学年

高一下学期期中考试试题

一、本卷共32个小题,每题1.5分,共48分,在每小题给出的ABCD四个选项中,只有一个最佳选项是符合题目要求的。

1. 王家范在《中国历史通论》中提到:“(中国政制)达臻‘文明’一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而‘共主’名义下的地方分权体制……与秦以后大一统的君主‘独制’格局泾渭分明。”下列对材料的解读正确的是( )

①西周的创制主要指实行分封制和宗法制

②西周的制度带有浓厚的血缘亲情,保留部族色彩

③“共主”指西周实现了权力的高度集中

④秦以后的独制是指实行专制主义中央集权制度

A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④

2. 中国古代皇帝制度建立后,围绕集权与分权,官僚体制不断调整和变化。下列与“分宰相之权”相关联的是( )

A.汉刺史制 B.宋参知政事 C.明内阁制 D.清军机处

3.在雅典民主政治的发展进程中,梭伦改革、克利斯提尼改革和伯利克里改革被视为三大里程碑式的事件。这三次改革的共同方向是( )

A.逐步提升妇女的政治地位 B.从治“公民”到治“万民”

C.不断健全民主政治 D.城邦政权向所有的人开放

4.罗马法规定:“妇女不得参与任何公务,因而她们不能担任法官,或行使地方官吏的职责,或为他人担保,或提出诉讼,或担任律师。”对此解读错误的是( )

A.罗马妇女在法律上的地位与男子是不平等的

B.罗马法律更加维护成年男性公民权利

C.罗马法律所倡导的“法律面前人人平等”是有条件的

D.罗马法源于自然和理性,更易体现出其平等性

5.

卢梭在《民约论》中说:“立法权是国家的心脏,行政权是国家的大脑,大脑使各个部分运动起来。大脑可能陷于麻痹,而人依然活着。一个人可以麻木不仁地活动,但是一旦心脏停止了它的机能,则任何动物马上就会死掉。”这一观点突出强调的是( )

A.立法权是国家的心脏 B.权力的制约与平衡

C.行政权是国家的大脑 D.议会至上,以法治国

6.近代英、法、美资产阶级革命后确立了代议制民主政治。代议制的核心是( )

A.实行民主共和政体 B.三权分立和权力制衡

C.维护资产阶级统治 D.议会掌握国家权力

7.下列各项中,属于图中所示战争影响的是

A.中国的领土主权开始遭到破坏

B.中国的司法主权开始遭到破坏

C.列强开始大规模对华输出资本

D.清政府完全沦为列强统治工具

8.读下图,图中反映出中国共产党在这一时期所取得的重大成果是( )

A.党的工作重心开始由城市转移到乡村

B.确定武装反抗国民党反动统治的方针

C.探索出一条有中国特色的革命道路

D.确立毛泽东在党内的核心领导地位

9.下图为《共产党宣言》两个时期的不同版本。这表明马克思主义( )

A.具有与时俱进的理论品质

B.对大工业的认识发生变化

C.强调经济发展的基础作用

D.不断变动,缺乏科学性

10.1872年在《共产党宣言》发表24周年时,马克思和恩格斯指出:《共产党宣言》里原理的实际运用“随时随地都要以当时的历史条件为转移”。下列能体现这一观点的( )

①俄国取得十月革命的胜利 ②中国农村包围城市的道路

③俄国革命胜利后中国宣传马克思主义 ④辛亥革命推翻帝制,建立资产阶级共和国

A.①② B.②③ C.①②③④ D.①③④

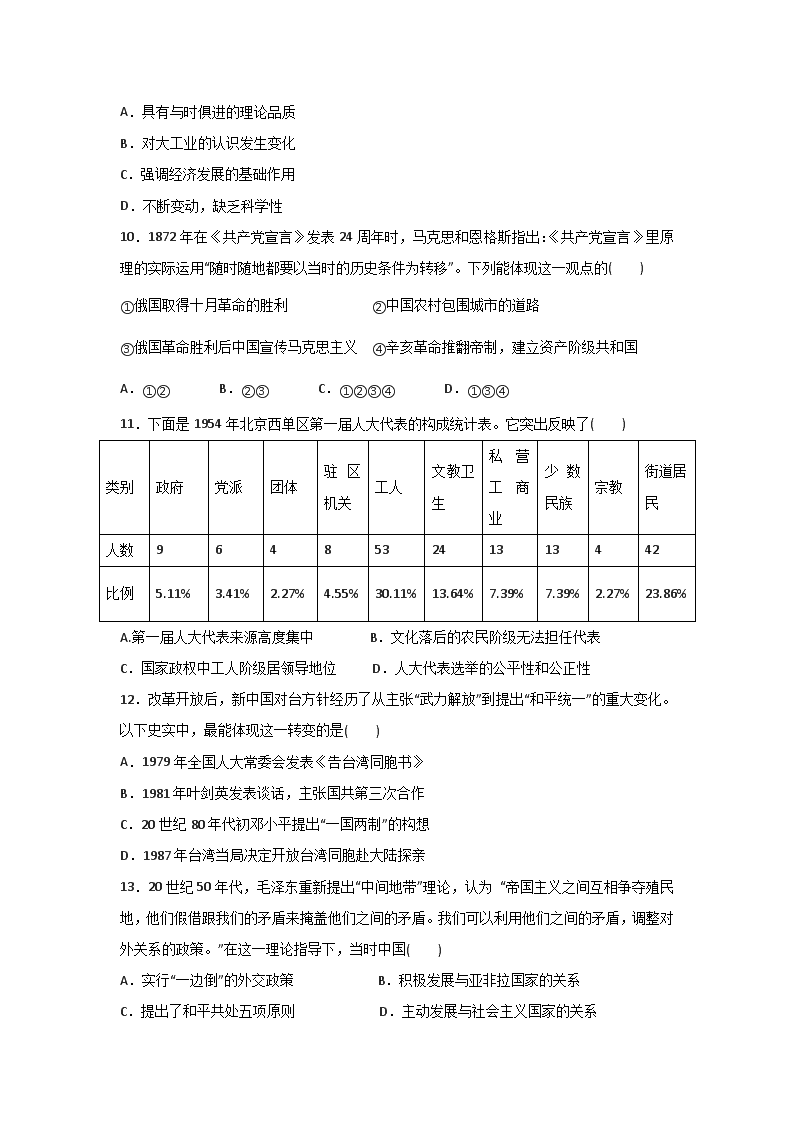

11.下面是1954年北京西单区第一届人大代表的构成统计表。它突出反映了( )

类别

政府

党派

团体

驻区机关

工人

文教卫生

私营工商业

少数民族

宗教

街道居民

人数

9

6

4

8

53

24

13

13

4

42

比例

5.11%

3.41%

2.27%

4.55%

30.11%

13.64%

7.39%

7.39%

2.27%

23.86%

A.第一届人大代表来源高度集中 B.文化落后的农民阶级无法担任代表

C.国家政权中工人阶级居领导地位 D.人大代表选举的公平性和公正性

12.改革开放后,新中国对台方针经历了从主张“武力解放”到提出“和平统一”的重大变化。以下史实中,最能体现这一转变的是( )

A.1979年全国人大常委会发表《告台湾同胞书》

B.1981年叶剑英发表谈话,主张国共第三次合作

C.20世纪80年代初邓小平提出“一国两制”的构想

D.1987年台湾当局决定开放台湾同胞赴大陆探亲

13.20世纪50年代,毛泽东重新提出“中间地带”理论,认为 “帝国主义之间互相争夺殖民地,他们假借跟我们的矛盾来掩盖他们之间的矛盾。我们可以利用他们之间的矛盾,调整对外关系的政策。”在这一理论指导下,当时中国( )

A.实行“一边倒”的外交政策 B.积极发展与亚非拉国家的关系

C.提出了和平共处五项原则 D.主动发展与社会主义国家的关系

14.在四十一届(1986年)至第四十三届联大上,中国代表团多次提出关于核裁军和常规裁军的提案并获顺利通过。在第四十四届联大期间,中国首次作为共同提案国,与其他国家共同提出“亚非拉和平与裁军中心”的提案等,并获得通过。材料体现出我国新时期的外交( )

A.以反对霸权主义为内容之一 B.以实现裁军为首要目标

C.积极发展与周边国家的关系 D.借助联合国开展多国外交

15.朝鲜战争中,苏联选择了旁观;柏林墙危机中,美国保持了冷静;古巴导弹危机中,苏联做出了退让。这反映出美苏( )

A.双方尊重对方的利益要求 B.交替采用对抗与缓和的政策

C.在争霸中相互妥协与克制 D.军事克制是双方“冷战”的主题

16.“冷战”结束后,各种国际政治力量重新分化组合,在此过程中,各国都把国家利益摆在对外关系的首位,谋求在新的世界格局中的最佳位置。这说明( )

A.美国全球霸权地位已经丧失 B.各国争夺世界霸权斗争激烈

C.国际政治力量对比出现平衡 D.新的世界格局有待重新建立

17.下图是江苏徐州出土的东汉画像石。画面中心为一农夫,驱赶二牛力耕,上部一年轻妇人举锄耘田,左上角还有一头小牛犊在戏耍。图文信息说明的是( )

A.牛耕技术普及全国 B.男耕女织的生产状态

C.曲辕犁进一步完善 D.精耕细作农业的发展

18.《卖炭翁》是唐代诗人白居易的一首家喻户晓的诗作。诗中叙述老翁“小驾炭车碾冰辙”到长安城,“牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”。此处的“市”( )

A.严格管制的集中市场 B.沿街开铺的街市

C.没有行政管理的草市 D.地方自治的市镇

19.宋代城市管理实行厢坊制,即在坊上设用,作为较大的行政区划,以加强对坊廓户的控制,这是中国古代对城市管理制度的重要变革。厢坊制出现的背景是( )

A.中央集权加强 B.经济重心南移

C.城市体制变化 D.市镇经济兴起

20.

两宋时期,中国硕大的沙漏倒转了,给产出稻米的地区带来了长久的好处,而对出产小米和小麦地区的确不利。这里的“沙漏倒转”指的是( )

A.北方长期战乱频发 B.北方环境日益恶化

C.陆上丝绸之路受阻 D.经济重心由北向南

21.《农政全书》卷三十五记载:“今之搅车(棉花去籽工具),以一人当三人矣,所见句容式,一人可当四人,太仓式两人可当八人。”材料说明明朝( )

A.私营手工业规模已超过官营手工业 B.纺织原料呈现出多样化

C.工具的改进大大提高棉纺织业效率 D.资本主义萌芽发展缓慢

22.中国是瓷器的故乡。清朝乾隆皇帝曾作诗:“白玉金边素瓷胎,雕龙描凤巧安排;玲珑剔透万般好,静中见动青山来。”这反映出该瓷器( )

A.质量精美 B.历史悠久 C.分工细密 D.规模宏大

23.明清时期,晋商以山西富有的麦、棉、皮、毛、木材、旱烟等特产,套换江南的丝、绸、茶、米,又转销西北、蒙、俄等地,其贩运销售活动遍及全国。这反映出当时( )

A.农副产品的商品化趋势明显 B.晋商经济地位得以快速提升

C.区域位置决定商业贸易发展 D.长途贩运贸易成为商业主流

24.历史学家黄仁宇认为,中国古代的隋唐宋时期“外向”“开放”,带“竞争性”,而明清时期则“内向”“保守”及“非竞争性”。出现这一变化的主要原因是( )

A.自然经济的影响 B.政府政策的变化

C.君主专制的加强 D.殖民势力的东来

25.“中世纪后期……意大利商人继续在地中海东部诸国的各个港口与阿拉伯商人相会,收取欧洲公众所需要的种种商品。这种情况对牟获中间人厚利的意大利人和阿拉伯人来说,颇称心如意;但是,其他欧洲人则大为不满,他们热切地寻找能直接抵达东方的途径,以分享这笔厚利。”材料表明新航路开辟的动力是( )

A.克服商业危机 B.扩大海外市场 C.对外倾销商品 D.追逐商业利益

26.在世界近代史上,曾出现如下国际分工:美洲和东欧提供自然资源,非洲提供奴隶劳动力,亚洲制造日常消费品和奢侈品,西欧则主要从事运输业、金融业和制造业。促成此分工的主要原因是( )

A.新航路的开辟 B.荷兰和英国的殖民掠夺

C.世界市场的最终形成 D.第二次工业革命

27.15~17世纪被称为欧洲“扩张的时代”。用全球史观审视“扩张”的内涵主要是( )

A.巩固西欧封建制度的统治 B.打破了世界各地相对隔绝的状态

C.西欧大规模对外资本输出 D.促进了西欧各国城市化发展进程

28.马克思说:“蒸汽大王在前一个世纪翻转了整个世界,现在他的统治已到末日,另外一种更大得无比的革命力量——电力的火花将取而代之。”这一“革命力量”带来的影响不包括( )

A.使世界开始走向一个整体 B.促使第二次工业革命达到空前的深度和广度

C.改变了人类的生活方式 D.引起了一系列新兴工业部门的产生

29.纪录片《公司的力量》讲道:“从1872年2月17日到3月28日,短短39天,洛克菲勒一口气吞并了22个竞争对手,他还曾在48小时内,连续买下了6家炼油厂。……1898年时,它(洛克菲勒美孚石油公司)……控制了近90%的石油运输。”以上材料反映了19世纪后期出现了新的经济现象,该现象的实质是( )

A.企业兼并 B.世界市场的形成

C.资本主义生产关系的局部调整 D.财富资源的猎取

30.下列图表内容与人类工业化进程有关,左侧是史实陈述,右侧是对陈述的推论。其中这些推论正确的有( )

史实

推论

英国农村人口占总人口的比重从18世纪的70%下降到1841年的20%

工业革命加速了英国城市化进程

德国的现代化伴随着国家的统一进程

国家统一为其提供了统一的市场和强有力的政治保障

工业时代初期,许多工厂成为残酷剥削工人的“血汗工厂”

现代工厂制度是工业革命的负面产物

第二次工业革命后出现了大企业和垄断资本

资本主义工业化进程中生产力和生产关系社会化程度提高

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

31.恩格斯指出:它实际上是“一个调节生产为目的的联盟,他们规定应该生产的总生产量,在他们之间加以分配,并且强制实行预先规定的出售价格”,实质上是“资本家本身不得不承认生产力的社会性”。下列与材料中的“它”最相关的是( )

A.新航路的开辟 B.早期的殖民扩张

C.第一次工业革命 D.第二次工业革命

32.19世纪末20世纪初,世界基本被资本主义列强瓜分完毕,以欧美资本主义列强为主导的资本主义世界体系最终建立起来。该体系建立的根本因素是( )

A.资本主义经济的开放性和扩张性 B.两次工业革命的推动

C.资本主义世界市场的形成 D.垄断组织的产生与发展

二、非选择题

33. (17分)阅读材料,回答问题。

材料一 英特尔高级院士Gene Meieran认为,创新有三种类型:突破性创新,其特征是打破陈规,改变传统和大步跃进;渐进式创新,特征是采取下一逻辑步骤,让事物越来越美好;再运用式创新,特征是采用横向思维,以全新的方式应用原有事物。

——《维基百科》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出“突破性创新”和“渐进式创新”在隋唐政治制度方面和有什么表现?(4分)

材料二 1924年国民党的改组对孙中山重振声威大有帮助,可以统一所有的革命力量在孙中山的领导之下。国民党重视并开展民众运动,也是在改组之后出现的新现象。这一时期,中国民族主义与爱国主义日趋高涨,各界民众反帝爱国的积极行动越来越踊跃。民众运动的开展,为北伐的酝酿与进行创造了十分有利的环境。

——摘编自朱英《北伐之前的国民党与民众运动》

(2)结合所学知识,指出孙中山在1924年国民党改组时提出的重要主张。依据材料二,归纳国民党改组带来的积极作用。(6分)

材料三 1924—1927年国共合作实际上是以“国民革命”为号召的民族革命。这场革命的直接斗争目标就是所谓“打倒列强,除军阀”,北伐战争即为这场革命最具体的实现手段。北伐战争这一军事统一运动,从一个侧面清楚地反映出,中国社会民族主义观念广泛发酵,多数社会大众对国家统一运动明显抱以期待和欢迎的态度。

——摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史》(民国卷)

(3)依据材料三并结合所学知识,指出“这场革命”的根本任务是什么?(2分)

材料四 “中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会……”“中华人民共和国是统一的多民族的国家,各民族一律平等。……各少数民族聚居的地方实行民族区域自治。”

——《中华人民共和国宪法》

(4)依据材料四并结合所学知识,指出构成我国社会主义政治体系的三大政治制度是什么?结合所学知识。谈谈你对我国政治文明发展趋势的认识。(5分)

34.(16分)社会生活的变迁是历史发展的一面镜子。阅读材料,回答问题。

材料一 长安城实行严格的“坊”“市”隔离制度。政府规定,“其市当以午时击鼓二百下而众大会,日入前七刻击钲三百下散。”市内除了唐人外,还有许多高鼻深目的波斯人,大食人,以及日本人,高丽人,还有黑人。回鹘衣装、胡旋舞、高丽乐等深受唐人喜爱,广为流行。

——《唐前期长安城的商业》

材料二 “其余坊巷市井,买卖关扑,酒楼歌馆,直至四鼓后方静,而五鼓朝马将动,其有趁卖早市者,复起开张。无论四时皆然。”

——(宋)耐得翁《都城纪胜》

“梦里曾作南柯守,少时元是东陵侯。今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”

——(宋)陆游《杂赋》

材料三 闽省土窄人稠,五谷稀少,故边海之民皆以船为家,以海为田,以贩番为命。……自一旦禁之,则利源阻塞,生计萧条;情困计穷,势必啸聚。

——《明神宗实录》

(1)根据材料一归纳唐朝前期长安的城市特点。(4分)

(2)根据材料二指出宋代“市”的发展表现。结合所学知识说明这种发展反映了宋代政府对商业的政策有何调整? (6分)

(3)指出材料三中造成“边海之民”生活变化的政策。根据材料并结合所学知识,分析该政策在当时产生的影响。(6分)

35.(19分)科技的发展助推社会进步,但也引发新问题。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1850~1900年主要国家温室气体排放(MTCO2)

英国

德国

法国

美国

1850年

122.7

15.2

19.6

19.8

1870年

228.7

76.7

50.6

98.7

1890年

353.3

208.4

97.9

402.1

1900年

420.1

327.0

129.4

663.3

注:MTCO2指百万吨二氧化碳。

材料二 工业革命时期,蒸汽机与船运和陆地轨道运输的结合,使社会进入汽船和铁路运输时代。

自从英国于1825年建成世界上第一条铁路以后,兴建铁路的热潮很快波及欧洲大陆和北美,进而蔓延到欧美国家的殖民地和附属国。世界铁路总长度由1840年的5490英里增至1880年的22.2万英里,1900年达到46.6万英里。一些国家还修建了横跨大陆的铁路干线和国际铁路。

19世纪美国建成5条横贯全国的铁路干线,连接东西两岸和南北疆域。

1855年美国建成穿越巴拿马地峡的铁路。

1885年加拿大建成跨越大陆的铁路。

1888年欧洲建成加莱至君士坦丁堡的大铁路。

1903年俄国建成西伯利亚大铁路。

1910年南美洲建成从阿根廷到智利的铁路。

——改编自《欧美大国工业革命对世界历史进程的影响》

(1)依据材料一,指出主要国家温室气体排放呈现怎样的发展趋势。结合所学知识,分析该趋势说明了什么。(9分)

(2)依据材料二并结合所学知识,分析1840~1910年欧美出现筑路高潮的原因(10分)

参考答案

一、选择题

1-5 BBCDD 6-10 DCCAA 11-15 CCBDC 16-20 DDACD 21-25 CAABD 26-30 ABACC 31--32 DA

二、非选择题

33.(1)突破性创新:创立科举制度。(2分)

渐进式创新:实行三省六部制。(2分)

(2)主张:提出新三民主义。(2分)

作用:国民党的革命性增强,壮大了民主革命力量;促使民众反帝爱国运动高涨;推动国民革命运动走向高潮。(4分)

(3)根本任务:实现国家统一,获得民族独立(民主权利)。(或打倒列强除军阀)。(2分)

(4)政治制度:人民代表大会制度;中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;民族区域自治制度。(3分)

认识:从专制到民主、从人治到法治.(2分)

34. (1)特点:坊市分离;市的交易时间受到限制;国际大都会(或“中外、民族交流频繁”);文化多元。(4分)

(2)表现:市突破了时间和空间的限制;(2分)草市具备比较完备的饮食服务设施。(2分)

调整:政府对商业活动的限制有所放松。(2分)

(3)政策:“海禁”政策。(2分)

影响:阻碍对外贸易;延缓资本主义萌芽的发展;导致沿海居民生活困顿;激化社会矛盾。(4分)

35. (1)趋势:总体呈增长趋势,美、德两国的增长速度超过英法。(2分)

说明:工业革命以来,西方主要国家的工业化进程加快,资本主义发展不平衡,环境问题日益突出。(7分)

(2)原因:两次工业革命的开展;交通工具的革新;世界市场的逐步形成;殖民扩张的需要;社会生活的需求。(10分)