- 2.56 MB

- 2021-04-19 发布

微专题五 自然地理环境的整体性和差异性规律

[高考研究]

高频考点总揽 高考命题切入点

自然地理环境的整体性 运用整体性原理解释自然现象的形成和分布

自然地理环境的差异性

水平地域分异规律

垂直地域分异规律

非地带性分异规律

超重点 1 自然地理环境的整体性

【高考真题再现】

1.(2018·高考全国卷Ⅰ)阅读图文材料,回答下列问题。

乌裕尔河原为嫩江的支流。受嫩江西移、泥沙沉积等影响,乌裕尔河下游排水受阻,成

为内流河。河水泛滥,最终形成面积相对稳定的扎龙湿地(如下图)。扎龙湿地面积广大,积

水较浅。

(1)分析从乌裕尔河成为内流河至扎龙湿地面积稳定,乌裕尔河流域降水量、蒸发量数量

关系的变化。

(2)指出未来扎龙湿地水中含盐量的变化,并说明原因。

[智慧解题]

[尝试解答] (1)降水量基本不变化,蒸发量逐渐增大,二者数量关系由降水量大于蒸发

量最终变为降水量等于蒸发量。

(2)变化:水中含盐量逐渐增加。

原因:河水不断为湿地带来盐分(矿物质);随着湿地水分蒸发,盐分(矿物质)富集(最终

饱和)。

2.(2016·高考全国卷Ⅰ)阅读图文材料,回答下列问题。

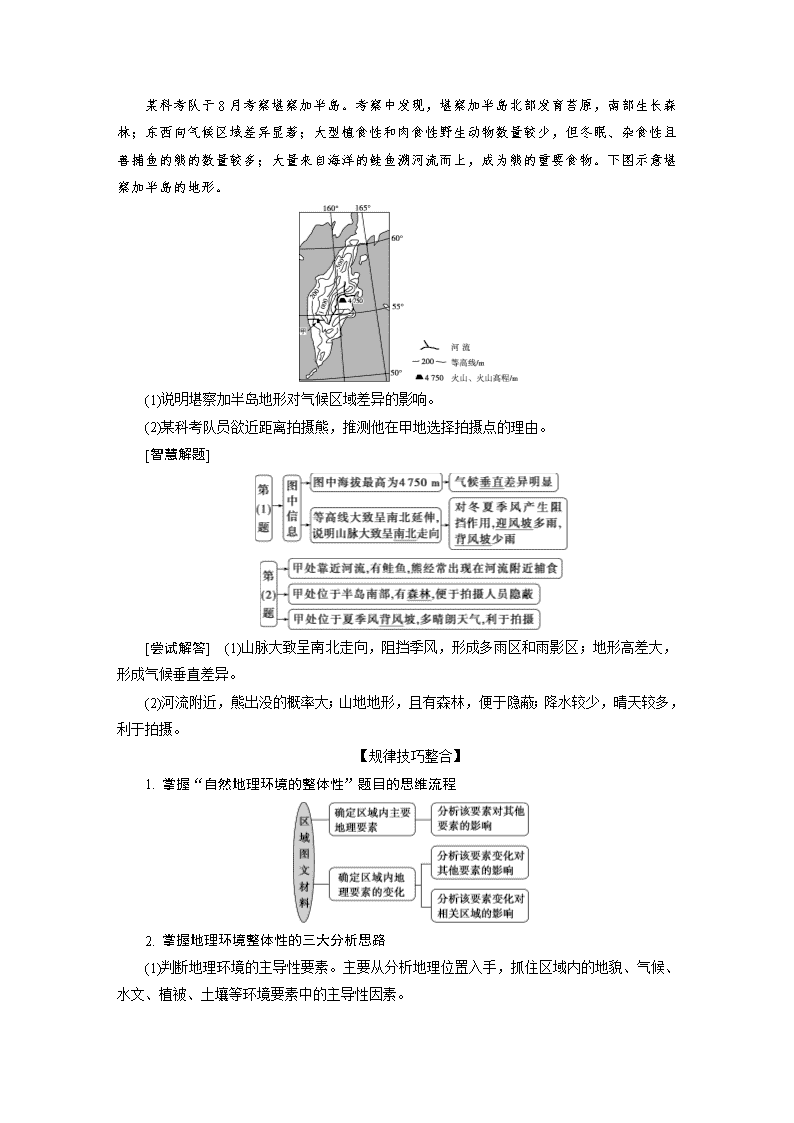

某科考队于 8 月考察堪察加半岛。考察中发现,堪察加半岛北部发育苔原,南部生长森

林;东西向气候区域差异显著;大型植食性和肉食性野生动物数量较少,但冬眠、杂食性且

善捕鱼的熊的数量较多;大量来自海洋的鲑鱼溯河流而上,成为熊的重要食物。下图示意堪

察加半岛的地形。

(1)说明堪察加半岛地形对气候区域差异的影响。

(2)某科考队员欲近距离拍摄熊,推测他在甲地选择拍摄点的理由。

[智慧解题]

[尝试解答] (1)山脉大致呈南北走向,阻挡季风,形成多雨区和雨影区;地形高差大,

形成气候垂直差异。

(2)河流附近,熊出没的概率大;山地地形,且有森林,便于隐蔽;降水较少,晴天较多,

利于拍摄。

【规律技巧整合】

1. 掌握“自然地理环境的整体性”题目的思维流程

2. 掌握地理环境整体性的三大分析思路

(1)判断地理环境的主导性要素。主要从分析地理位置入手,抓住区域内的地貌、气候、

水文、植被、土壤等环境要素中的主导性因素。

(2)“一果多因”的推理。“整体性”是一种分析问题的基本思维模式,在分析、解释一

些地理现象时,往往是“一果多因”,需要根据“果”利用发散性思维推理“因”。例如,

副热带高压控制的大陆西海岸地区的沙漠成因,除大气环流的影响外,还有洋流的影响。

(3)“一因多果”的推理。地理环境整体性的表现之一就是“牵一发而动全身”,因此在

分析某一地理环境要素时,一定要抓住“因”,并分析该因的变化所引起的其他地理因素的

变化。例如,在热带雨林区破坏植被后所引起区域内气候、水文、土壤、生物等方面的变化。

3. 掌握地理环境整体性原理的四大应用

(1)分析地理环境要素与环境总体特征协调一致的关系。常分析某一区域景观的成因,如

结合地理位置分析气温、降水等对生物景观的影响。

(2)分析地理环境某一要素变化导致其他要素甚至整个环境的变化。一般结合区域图、景

观图、资源问题和环境问题,运用各地理要素间的相互关系原理,分析某一地理要素对自然

地理环境的影响。

(3)根据不同区域之间的联系,分析一个区域的变化对其他区域的影响。常结合某一地区

环境的变化分析环境问题成因;结合题目提供的自然现象或过程,提取出所描述的自然地理

要素,分析与之相关地区内在的关联性和演变过程中的因果关系。

(4)地理环境的整体性,决定了在协调人类与地理环境之间的关系时,必须考虑陆地环境

的整体性特征。在分析具体问题时要遵循“牵一发而动全身”的思路,首先明确人类活动所

牵的“一发”是哪一要素,进而逐一分析这“一发”的变化所引起的其他要素发生的变化,

最终导致“全身”呈现出怎样的变化。

[特别提醒]

1.陆生动物与地理环境的关系

(1)生存空间:①面积大,地形复杂,气候差异显著,环境多样,适宜生存的空间大;②

环境空间差别大,适宜生存的空间小;③长期与大陆分离,环境封闭,物种独特。

(2)气候:①纬度(海拔)低,水热充足,植物繁茂,食物充足;②纬度(海拔)高,植物生长

缓慢,食物供应量少;③冬季(终年)寒冷漫长,生存条件恶劣。

(3)环境:①生态环境发生改变,食物来源减少,饮用水短缺,生存空间减小;②全球气

候变化,草地退化,生存环境改变;③生态良好,环境污染小。

(4)天敌:①缺少 ,天敌少;②受到 天敌威胁。

(5)人类活动:①人烟稀少,人类活动强度小,干扰少;②森林、草原减少,污染加剧,

食物减少,栖息环境遭破坏。

2.水生动物(鱼类)与地理环境的关系

(1)生存空间:①湖面(海域)广阔,生存空间大;②跨度大(流程长),水域环境多样,种类

繁多;③河湖(海)相连,有利于 洄游产卵。

(2)气候:①纬度低,水温高,生长速度快;②纬度高,水温低,生长速度慢;③水温适

宜,利于产卵、繁殖;④水域浅(纬度低),光照充足,光合作用强。

(3)水文:①盐度高(低),适宜咸水(淡水)鱼类生存;②纬度(海拔)高,水温低,适宜冷水

性鱼类生长;③结冰期长,存活率低;④水质好。

(4)食物:①多条河流入海(湖)/寒暖流交汇(上升流/水温变化明显)处,底层海水上泛,营

养盐类丰富,浮游生物大量繁殖;②水草丰美/其他鱼类为××提供充足饵料。

(5)天敌:缺少天敌制约,繁殖速度快,种群密度大。

(6)人类活动:水质下降,污染加重;过度捕捞。

【模拟演练提能】

(2019·长春质检)白桦是一种落叶乔木,喜光、不耐阴,对土壤的适应性较强,在大火烧

毁森林后,首先生长出来的经常是白桦,常形成大片的白桦林,称为次生林的先锋树种。我

国某低山区林场在 1987 年发生过森林火灾,下图为该林场不同火灾等级区目前主要树种所占

面积比重的统计图。据此回答 1~2 题。

1.该林场可能位于我国的( )

A.秦岭 B.武夷山

C.大兴安岭 D.天山

2.该林场目前以白桦为主要树种的原因可能是( )

A.热量充足 B.土壤肥沃

C.水源充足 D.光照充足

解析:第 1 题,根据材料判断该低山区林场植被以落叶林、针叶林为主。秦岭位于温带

落叶阔叶林带和亚热带常绿阔叶林带的过渡带,A 选项错误;武夷山位于我国南方地区,主

要植被类型是亚热带常绿阔叶林,B 选项错误;大兴安岭位于我国东北地区,以针阔叶混交

林为主,C 选项正确;天山位于我国西北地区,属于高大山脉,D 选项错误。第 2 题,大兴

安岭位于东北地区,纬度高,热量不足,A 选项错误;白桦喜光、不耐阴,对土壤适应性强,

土壤肥沃不是白桦树分布多的主要原因,B 选项错误;与其他树种相比,白桦对水源条件没

有更高的要求,C 选项错误;据图判断该林场火灾过后以白桦林为主,白桦属于落叶乔木,

且喜光、不耐阴,火灾过后植被稀疏,光照充足,D 选项正确。

答案:1.C 2.D

(2019·东北三省四市联考)花色素是使秋季枫叶变红的主要因素,其含量越高,枫叶颜色

越浓艳。糖分含量与花色素含量呈正相关。日温差较大时,枫叶光合作用合成的糖分的消耗

量减小,合成的花色素含量增加。入秋降水过少时,枫叶颜色较淡,叶红持续时间短且干瘪、

落叶早。据此回答 3~4 题。

3.入秋后,与枫叶浓艳程度呈正相关的是( )

A.风力 B.光照

C.地形 D.日均温

4.一般情况下,辽宁东部山区的枫叶变红现象可能是( )

A.西北坡变红较早,持续时间较长

B.东北坡颜色更加鲜艳

C.东南坡颜色鲜艳,持续时间较长

D.西南坡枫叶最晚干瘪

解析:第 3 题,结合材料分析,入秋后,天气晴朗,光照条件好,加上日温差较大,枫

叶光合作用合成的糖分的消耗量减少,合成的花色素含量增加,枫叶更浓艳,即光合作用强

度和日温差都与枫叶浓艳程度呈正相关,B 对。风力越大,枫叶蒸腾量越大,加速枫叶枯萎

干瘪,A 错。不同的地形对枫叶浓艳程度的影响不同,C 错。日均温过高,枫树生长旺盛,

枫叶不会变红,日均温过低会导致枫叶枯萎,D 错。第 4 题,辽宁东部山区西北坡和东北坡

皆为阴坡,光照条件差,枫叶变红晚,加上气温较低,枫叶枯萎较早,枫叶变红现象持续时

间较短,A、B 错。东南坡和西南坡皆为阳坡,光照条件好,积累的糖分多,合成的花色素

含量高,枫叶变红早,持续时间较长,C 对。东南坡受海洋气流影响较西南坡大,气候更湿

润,东南坡枫叶最晚干瘪,D 错。

答案:3.B 4.C

超重点 2 自然地理环境的差异性

【高考真题再现】

(2018·高考天津卷)结合图 1 和图 2 中的信息,回答 1~2 题。

1.最有可能观察到图 1 中景观的地点,是图 2 中的( )

A.甲地 B.乙地

C.丙地 D.丁地

2.在图 1 所示地区,年降水量最多的地带应位于( )

A.终年积雪区 B.高山草甸带

C.云杉林带 D.山麓草原

[智慧解题]

[尝试解答] 1.A 2.C

(2018·高考江苏卷)下图为我国西部某山地北坡垂直带谱示意图。据该山地海拔 2 500~3

400 m 间的一小流域水量平衡实验资料,流域多年平均降水量为 460 mm,水量支出中蒸发占

28%,下渗占 2%,不产生地表径流。据此回答 3~4 题。

3.该小流域内水量支出占比最大的是( )

A.地表蒸发 B.植物截留和蒸腾

C.地下径流 D.转化为固态水

4.甲表示的自然带是( )

A.山地落叶阔叶林带 B.山地草原带

C.山地常绿阔叶林带 D.荒漠带

[智慧解题]

[尝试解答] 3.B 4.B

【规律技巧整合】

1. 掌握水平地域分异规律的判断方法

(1)在分析由赤道到两极的地域分异规律时可按以下思路进行。

[特别提醒] 由赤道到两极的地域分异规律的判断

(1)看更替方向:南北方向。

(2)看延伸方向:多东西方向(受地形影响,南、北美洲西海岸自然带南北延伸)。

(3)看自然带变化:雨林→常绿林→落叶阔叶林→针叶林→苔原→冰原。

(4)看主导因素:热量。

(2)在分析从沿海向内陆的地域分异规律时可按以下思路进行。

[特别提醒] 从沿海向内陆的地域分异规律的判断

(1)看更替方向:东西方向。

(2)看延伸方向:多南北方向。

(3)看自然带变化:森林→草原→荒漠。

(4)看主导因素:水分。

2. 掌握垂直带谱示意图的判读方法

(1)判断阴坡、阳坡

同一自然带分布海拔较高的坡为阳坡,分布海拔较低的坡为阴坡,图中南坡为阳坡,北

坡为阴坡。

(2)判断南、北半球

若南坡为阳坡、北坡为阴坡,可判断该山位于北半球;若南坡为阴坡、北坡为阳坡,可

判断该山位于南半球。如上图位于北半球。

(3)判断山地位置(或热量带)

根据基带类型确定山地位置,如上图山地位于热带地区,可能位于非洲。

(4)判断迎风坡、背风坡

①迎风坡:雪线较低,自然带数量较多。

②背风坡:雪线较高,自然带数量较少。如上图中南坡为迎风坡,北坡为背风坡。

3. 影响山地林线分布高度的因素

【模拟演练提能】

(2019·贵阳高考适应性考试)下图示意自然带与气温、降水量的关系,图中序号代表的自

然带为苔原带、荒漠带、落叶阔叶林带、针叶林带、热带雨林带。据此回答 1~2 题。

1.①代表的自然带类型是( )

A.热带雨林带 B.荒漠带

C.针叶林带 D.苔原带

2.下列叙述正确的是( )

A.②远离海洋,大陆性较强

B.③受下沉气流控制时间长

C.④在大陆东西两岸均有分布

D.③—④—⑤体现了经度地带性

解析:第 1 题,据图中信息可知,图中五个自然带中,①自然带气温低,降水少,应为

苔原带,故 D 选项正确。②自然带气温高,降水少,应为荒漠带,③自然带气温低,降水多,

为针叶林带,④自然带气温较高,降水较多,为温带落叶阔叶林带,⑤自然带气温高,降水

多,为热带雨林带。第 2 题,根据上题分析结论,②自然带为热带荒漠带,其形成的原因是

常年被副高控制,降水少,故 A 选项错误;③自然带降水多,说明受下沉气流控制时间短,

故 B 选项错误;④自然带是温带落叶阔叶林带,在大陆东岸的温带季风气候区和大陆西岸的

温带海洋性气候区均有分布,故 C 选项正确;③—④—⑤自然带变化主要是热量变化导致的,

体现了纬度地带性,故 D 选项错误。

答案:1.D 2.C

林线是指山地森林分布的最高界线。有位诗人用“也许是过于执拗了(身躯矮小扭曲)/所

以怎么也不能长得高大;但,却默默地结成一带长城/逶迤数百里,绵延天涯……”来赞扬长

白山的岳桦树。下图是长白山垂直带谱示意图。读图,回答 3~5 题。

3.岳桦树位于( )

A.甲自然带 B.乙自然带

C.丙自然带 D.丁自然带

4.岳桦树的生长环境为( )

A.温暖、湿润 B.冷湿、大风

C.微风、寒冷 D.干燥、大风

5.丙自然带上界阳坡远高于阴坡的主要影响因素是( )

A.热量 B.人类活动

C.风力 D.地形坡度

解析:第 3 题,结合我国长白山所处的纬度位置,甲、乙、丙自然带分别是温带落叶阔

叶林带、温带针阔混交林带、针叶林带,丁自然带海拔较高,温度较低,风力较大,环境恶

劣,所以形成了独特的矮小扭曲的高山岳桦林,D 对。第 4 题,结合上题分析可知,岳桦树

分布地区海拔较高,环境冷湿;从植株矮小、扭曲分析可知,该地风力较大,B 对。第 5 题,

因为阳坡太阳辐射较为充足,热量条件较阴坡好,湿度较阴坡同海拔地区高,所以同一种植

被在阳坡分布的海拔较高的主要影响因素是热量,A 对。

答案:3.D 4.B 5.A

[高效演练·知能提升]

读沿某半岛甲、乙两地连线所作的自然环境剖面图,回答 1~3 题。

1.图中①②③代表的植被类型分别为( )

A.热带季雨林 热带季雨林 热带季雨林

B.热带雨林 热带草原 热带季雨林

C.热带季雨林 热带草原 热带雨林

D.热带草原 热带草原 热带草原

2.图中②植被带形成的原因是( )

A.处于东北信风迎风坡,降水较多

B.位于山脉东侧,是西南季风的背风坡,降水较少

C.受西风带和副热带高气压带交替控制,降水较少

D.受赤道低气压带和信风带交替控制,降水较多

3.①植被带所体现的分异规律是( )

A.纬度地域分异规律

B.经度地域分异规律

C.山地垂直地域分异规律

D.非地带性

解析:第 1 题,①位于低纬地带、距海近且位于山脉西侧,这里是西南季风的迎风坡,

降水比较多,形成热带雨林;②主要位于山脉东侧,位于西南季风的背风坡,这里降水较少,

形成热带草原;③为印度半岛的典型植被热带季雨林。故图中①②③代表的植被类型分别为

热带雨林、热带草原、热带季雨林。选 B。第 2 题,②植被带位于山脉东侧,是西南季风的

背风坡,这里降水较少,形成热带草原。选 B。第 3 题,图中①植被带是非地带性的表现,

是由地势起伏引起的,如果没有山脉,则不会形成热带雨林,也不会形成热带草原。选 D。

答案:1.B 2.B 3.D

小明在我国某地旅游时拍摄了以下美景(见下图):山路的一边是暖黄色的水杉林,另一

边是墨绿色的柳杉林。水杉属落叶乔木,喜温暖湿润,适生土壤为酸性山地土壤或冲积土,

多生长于山谷或山麓附近地势平缓、土层深厚、湿润或稍有积水的地方。柳杉是常绿乔木,

喜欢温暖湿润、云雾弥漫、夏季较凉爽的山区气候,喜深厚肥沃的沙质土壤,忌积水。据此

回答 4~6 题。

4.导致该山路两侧植被差异的主要自然因素是( )

A.光照 B.气温

C.降水 D.土壤

5.图示季节( )

A.罗马街头春意盎然

B.墨累—达令盆地的农民在收割小麦

C.适宜前往北极旅游

D.开普敦的正午太阳高度逐日减小

6.该美景最可能出现在( )

A.天山山麓 B.长江三角洲

C.太行山山麓 D.四川盆地东部山地

解析:第 4 题,根据题干信息可知,水杉属于落叶乔木,适生土壤为酸性山地土壤或冲

积土,而柳杉是常绿乔木,喜深厚肥沃的沙质土壤,所以导致该山路两侧植被差异的主要自

然因素是土壤,D 对。该山路两侧相距不远,光照、气温、降水没有明显差异。第 5 题,根

据题干信息“山路的一边是暖黄色的水杉林”分析,此时应该为北半球秋季。罗马位于北半

球,该地街头春意盎然应为春季,A 错;墨累—达令盆地的小麦收割时间是 10-12 月,B 对;

此时太阳直射点位于南半球,且正向南移动,北极地区出现极夜现象,且极夜范围持续增大,

不适宜前往北极旅游,C 错;随着太阳直射点的南移,开普敦的正午太阳高度逐日增大,D

错。第 6 题,根据材料信息可知,该区域气候温暖湿润,有酸性土壤和常绿林分布,所以该

美景应出现在南方亚热带地区,A、C 不符合;由“山路”推测该美景出现在多山的地区,

排除 B;四川盆地东部山地地处亚热带地区,有可能出现该美景,D 对。

答案:4.D 5.B 6.D

(2019·武汉调研测试)伊勒呼里山(如下图)以北林区的群落结构可分为乔木、灌木(根深)、

草本(根浅)和苔藓(无根)四个层次,土壤呈酸性。该林区曾多次发生火灾。据此回答 7~9 题。

7.伊勒呼里山以北林区典型的自然植被是( )

A.常绿硬叶林 B.常绿阔叶林

C.落叶阔叶林 D.针叶林

8.伊勒呼里山以北林区发生火灾后,短期内林下植被生长条件受到的影响是( )

A.光照条件改善 B.养分短时骤减

C.土壤酸性增强 D.地表夏温降低

9.推测高度强度火灾后能快速生长成为优势物种的是( )

A.乔木 B.灌木

C.草本 D.苔藓

解析:第 7 题,根据经纬度可知,伊勒呼里山以北林区位于我国大兴安岭北端,处于寒

温带,气温低,以亚寒带针叶林为主,D 对;常绿硬叶林属于地中海气候区的典型植被,A

错;常绿阔叶林是亚热带季风气候和季风性湿润气候区的典型植被,B 错;落叶阔叶林是温

带季风气候区和温带海洋性气候区的典型植被,C 错。第 8 题,林区发生火灾后,林木枝叶

多被火烧毁,遮挡光照的枝叶减少,短期内林下植被生长的光照条件改善,地表夏温相应升

高,A 对,D 错;草木燃烧产生的灰烬堆积在地表,养分短时会上升,B 错;草木灰烬多呈

碱性,因而土壤酸性会减弱,C 错。第 9 题,灌木由于根深,高强度火灾后根部仍能保存,

加上遮挡光照的枝叶减少,所以能快速生长成为优势物种,B 对。高强度火灾后,乔木受火

灾影响大,短期内难以恢复,A 错;根浅草木和无根苔藓几乎燃烧殆尽,短期内也很难恢复,

C、D 错。

答案:7.D 8.A 9.B

[专题针对训练]

一、选择题

(2019·惠州调研)杞麓湖位于滇中高原,为封闭型断层陷落湖,无明显地表径流出口。沿

湖平原是当地重要的农耕区。下图为杞麓湖某采样点部分时段沉积物中值粒径、有机碳及碳

酸盐含量的变化曲线图。该湖泊沉积物的碳酸盐含量大体上与湖泊水位呈负相关。据此回答

1~3 题。

1.杞麓湖为淡水湖,其原因最可能是该湖区( )

A.气温低,蒸发弱 B.降水量多于蒸发量

C.有泄水暗河 D.多冰雪融水

2.Ⅰ时期,湖区气候相对( )

A.冷湿 B.冷干

C.湿热 D.干热

3.研究发现,Ⅲ时期降水丰富,沉积物中碳酸盐含量却波动上升,原因最可能是( )

A.气温显著下降 B.入湖泥沙减少

C.农业引湖水灌溉 D.径流汇入增加

解析:第 1 题,杞麓湖虽然“无明显地表径流出口”,但位于滇中高原,有喀斯特地貌

发育,地下多暗河供湖泊泄水,C 对。滇中高原纬度较低,气温较高,A 错;杞麓湖是否为

淡水湖,与其所在流域的降水量和蒸发量的对比关系密切相关,与杞麓湖湖区的降水量和蒸

发量的对比关系关系较小,B 错;滇中高原缺少高山,杞麓湖不可能多冰雪融水汇入,D 错。

第 2 题,Ⅰ时期杞麓湖沉积物的碳酸盐含量是三个阶段中最低的,结合“该湖泊沉积物的碳

酸盐含量大体上与湖泊水位呈负相关”可知,Ⅰ时期湖泊水位较高,湖泊所在流域内降水偏

多,气候比较湿润,B、D 错;Ⅰ时期杞麓湖有机碳含量总体偏低,说明有机碳生产力低,

说明当时气温较低,A 对、C 错。第 3 题,Ⅲ时期,降水丰富,湖泊水位应该上升,根据“该

湖泊沉积物的碳酸盐含量大体上与湖泊水位呈负相关”分析,碳酸盐含量应该减少,但受农

业引湖水灌溉的影响,湖泊水位下降,碳酸盐含量波动上升,C 对。Ⅲ时期杞麓湖有机碳含

量较高,说明有机碳生产力高,气候较暖,A 错;入湖泥沙减少和径流汇入增加不会引起沉

积物中碳酸盐含量波动上升,B、D 错。

答案:1.C 2.A 3.C

(2019·绵阳一诊)峨眉山位于四川盆地向青藏高原东缘过渡的地带,山体南北延伸,山前

平原海拔 551 m,山顶海拔 3 099 m。下图示意乔木、灌木、草本及藤本植物在峨眉山 5 个垂

直植被带内的物种数量和所占比例。据此回答 4~6 题。

4.下列海拔植被带内,草本植物物种所占比最大的是( )

A.600~1 099 m B.1 100~1 899 m

C.1 900~2 800 m D.>2 800 m

5.海拔<600 m 植被带内的植被物种数量偏少,原因最可能为( )

A.气候干旱 B.地形陡峭

C.土壤贫瘠 D.人类活动

6.海拔 1 100~1 899 m 植被带内的植被物种数量最多,推测其主要的影响因素是( )

A.降水 B.气温

C.土壤 D.地形

解析:第 4 题,读图可知,海拔 600~1 099 m 植被带内总物种数量大约为 1 200 个,其

中草本植物物种大约 600 个,草本植物物种在该植被带内占比约为 50%;海拔 1 900~2 800 m

植被带内总物种数量大约为 800 个,其中草本植物物种大约为 400 个,草本植物物种在该植

被带内占比约为 50%;海拔 1 100~1 899 m 植被带内物种数量大约为 1 200 个,其中草本植

物物种大约为 500 个,草本植物物种在该植被带内占比约为 42%;海拔>2 800 m 植被带内总

物种数量大约为 400 个,其中草本植物物种大约为 300 个,草本植物物种在该植被带内占比

约为 75%。所以海拔>2 800 m 植被带内草本植物物种占比最大,D 选项正确。第 5 题,海拔

<600 m 植被带,由于海拔较低,受人类活动影响大,人类毁林开荒,破坏植被,植被物种较

少,D 选项正确。海拔<600 m 植被带,乔木物种占比较大,且峨眉山山麓为亚热带季风气候,

并不干旱,A 选项错误;海拔<600 m 植被带为山麓地带,地形坡度较缓,B 选项错误;由于

坡度较缓,水流速度减慢,泥沙容易沉积,形成肥沃的土壤,C 选项错误。第 6 题,海拔 1 100~

1 899 m 植被带主要位于峨眉山的山腰处,山地迎风坡形成地形雨,且一般山腰处降水最多,

降水增多,形成复杂的自然带谱,所以该植被带物种丰富,A 选项正确。气温、土壤、地形

不是主要影响因素,所以 B、C、D 选项错误。

答案:4.D 5.D 6.A

(2019·高考全国卷Ⅲ)我国某公路长 500 多千米,南北贯穿了多冰川的山脉,并跨越了多

条河流。公路南端海拔约 1 070 米,为山前洪积平原上的绿洲。该公路山区段每年 9 月底至

次年 5 月底封路禁行。据此回答 7~9 题。

7.该公路位于( )

A.吉林 B.内蒙古

C.西藏 D.新疆

8.该公路山区段定期封路禁行主要是因为( )

A.洪水频发 B.路面积雪严重

C.泥石流多发 D.路面冻融沉降

9.该公路北端海拔约 750 米,其所处的自然带是( )

A.针叶林带 B.山地草原带

C.高寒草甸带 D.灌丛荒漠带

解析:第 7 题,该公路是南北贯穿了多冰川的山脉,公路南端海拔约 1 070 米且为山前

洪积平原,可推知该公路位于高海拔地区,A、B 错;该公路南端为山前洪积平原上的绿洲,

故该公路应位于气候干旱的新疆,C 错,D 对。第 8 题,该公路山区段封路禁行的时间是每

年 9 月底至次年 5 月底,此时段纬度较高的新疆以降雪为主,不会出现洪水和泥石流,A、C

错;每年 9 月底至次年 5 月底,该公路山区段降雪量较大,气温低,路面积雪严重,加之该

公路贯穿了多冰川的山脉,并跨越了多条河流,道路急弯、陡坡较多,严重影响交通安全,

故该公路山区段定期封路禁行,B 对;路面冻融沉降主要发生在气温较高的夏半年,D 错。

第 9 题,分析材料可知,该公路南北贯穿的应是多冰川的天山山脉,该公路北端海拔约 750

米,应位于山麓地带。天山北坡山麓到山顶自然景观依次是荒漠草原、山地草原、针叶林、

高山草甸、高山垫状植被、积雪冰川,故该公路北端所处的自然带应是灌丛荒漠带,D 正确。

答案:7.D 8.B 9.D

目前,科研人员通过实地考察,并利用遥感技术可全面地进行生态环境质量评价。下图

为科研人员在评价我国某山地自然保护区时,所绘制的 1995—2015 年该地年平均气温和降水

量的变化图,并分 1995—2007 年与 2008—2015 年两个时段,求取年平均气温、年降水量的

均值。读图回答 10~11 题。

10.通过分析图示信息可推断,1995—2015 年该山地自然保护区( )

A.土壤中含水量增加 B.森林火险等级增加

C.地表径流逐年增加 D.基岩裸地不断增加

11.该山地自然保护区中生长的成片阔叶树可能为( )

A.桦树林 B.胡杨林

C.樟树林 D.桑树林

解析:第 10 题,读图可知,1995—2015 年,气温均值降低,而降水量均值增加,可推

断蒸发量减少,土壤中含水量增加,A 对。降水量均值增加,气温均值降低,森林火险等级

降低,B 错;虽然降水量均值有所增加,但是年降水量是波动上升的,所以地表径流不会逐

年增加,C 错;由于降水量均值增加,气温均值降低,土壤水分增加,水土流失减轻,植被

覆盖率上升,基岩裸地不断减少,D 错。第 11 题,读图可知,该地年降水量为 400~800 mm,

应位于我国北方半湿润地区,其代表植物为桦树,A 对。胡杨林主要分布在我国西北干旱地

区,B 错。樟树及桑树一般分布在湿润地区,C、D 错。

答案:10.A 11.A

二、非选择题

12.(2019·高考全国卷Ⅰ)阅读图文材料,完成下列要求。

随着非洲板块及印度洋板块北移,地中海不断萎缩,里海从地中海分离。有学者研究表

明,末次冰期晚期气候转暖,里海一度为淡水湖。当气候进一步转暖,里海北方的大陆冰川

大幅消退后,其补给类型发生变化,里海演化为咸水湖,但目前湖水盐度远小于地中海的盐

度。下图示意里海所在区域的自然地理环境。

(1)板块运动导致的山脉隆起改变了区域的地貌、水文和气候特征,分析这些特征的变化

对里海的影响。

(2)末次冰期晚期里海一度为淡水湖,对此作出合理解释。

(3)分析补给类型发生变化后里海演化为咸水湖的原因。

(4)指出黑海、地中海未来演化为湖泊的必要条件。

解析:(1)板块运动导致的山脉隆起改变了区域的地貌,使得里海从地中海分离,里海成

为湖泊;板块运动导致的山脉隆起使里海流域面积缩小,湖泊来水量减少,湖泊面积缩小;

板块运动导致的山脉隆起阻挡了来自大西洋的水汽,使该地区降水减少,气候变干旱,里海

获得的补给减少,湖水盐度升高,里海逐渐演化为内陆湖。(2)主要从里海水分收支的角度进

行分析。末次冰期气温仍较低,蒸发较弱,湖水支出量较少;末次冰期晚期气候转暖,大量

冰雪融水汇入里海,里海淡水水量的收入大于支出,从而使里海盐度下降,演化为淡水湖。

(3)补给类型发生变化后,汇入里海的冰雪融水急剧减少,里海的主要补给类型变为大气降水;

里海地处亚欧大陆中部,且受西部山地的阻挡,周边地区降水量较少,入湖淡水量少;里海

所在地区夏半年气温高,冬半年风力强劲,蒸发旺盛,且随着气候进一步转暖,蒸发更加旺

盛,里海的盐分不断富集,逐渐由淡水湖演化为咸水湖。(4)非洲板块及印度洋板块继续北移,

切断黑海与地中海、地中海与大西洋的联系是黑海、地中海未来演化为湖泊的必要条件。

答案:(1)山脉隆起,里海与海洋分离,形成湖泊(湖盆)。山脉隆起,导致里海汇水面积

缩小,湖泊来水量减少,湖泊面积缩小。山脉隆起,阻挡湿润气流,导致干旱,推动湖泊向

内陆湖演化。

(2)气温仍较低,湖面蒸发弱;受冰雪融水补给;补给大于蒸发。

(3)有河流汇入,带来盐分;无出水口,盐分无法排出;地处内陆,蒸发强烈,导致盐度

升高。

(4)非洲板块及印度洋板块(继续)北移(或板块运动趋势不变)。

13.(2019·武汉调研)阅读图文资料,完成下列要求。

森林小气候特征研究是揭示森林生态系统服务功能、评估森林对环境影响和实行森林生

态恢复的重要基础。科研人员对长白山某地针阔混交林与附近空旷地空气和土壤的温度、湿

度等要素差异性进行研究后发现:林地与林外空旷地的光照、气温等气象要素均有明显不同。

间伐是在未成熟的森林中,定期重复伐去部分林木,为保留的林木创造良好的环境条件,促

进其生长发育。间伐是长白山林区实行森林资源开发与森林生态恢复的有效途径。图甲示意

林地与空旷地 7 月日平均气温比较,图乙示意林地与空旷地月平均土壤温度比较。

(1)比较林地与空旷地 7 月日平均气温差异并分析其原因。

(2)比较冬季林地与空旷地月平均土壤温度的差异并分析其原因。

(3)试说明间伐对改善林木生长环境的地理意义。

(4)请给当地森林资源的保护提出合理化建议。

解析:(1)图甲显示,7 月林地日平均空气温度低于空旷地。其原因一是森林枝叶反射、

吸收的太阳辐射多,削弱作用强;二是林内土壤、空气较湿润,环境的热容量较大。(2)图乙

显示,12 月、1 月、2 月,林地月平均土壤温度较空旷地高。其原因主要从森林对风力、积

雪厚度等的影响角度分析。如森林可削弱风力,林区风速较空旷地小,土壤热量散失较少;

林地积雪厚度大,对土壤的保温作用强。(3)间伐部分林木后,林木的密度减小,改善了森林

的光、热、水、土和防灾等条件,有利于保留林木的生长。(4)主要从资源利用和保护的角度

提出合理化建议。资源利用方面,主要采取间伐措施,防止皆伐和破坏性采伐;保护森林资

源方面,主要有建立自然保护区、促进森林更新和防治森林灾害等。

答案:(1)差异:7 月林地日平均气温较空旷地低。

原因:7 月份森林生长繁茂,枝叶对太阳辐射的削弱较多;林地热容量较空旷地大,增

温慢。(从空旷地的角度作答,合理亦可)

(2)差异:冬季林地月平均土壤温度比空旷地土壤温度高。

原因:林内风速较小,林外较冷空气与林内较热空气的交换受到一定程度的阻碍,森林

对林地土壤起到了保温的作用;(由于冬季积雪的存在,森林与空旷地接收到的太阳辐射量不

同,积雪的消融程度存在差异,)林内积雪厚度要大于空旷地,积雪对林地土壤保温作用更强。

(从空旷地的角度作答,合理即可)

(3)间伐调节了森林小气候(如光照、温度、湿度等);(利于枯枝落叶的分解,)提高了土壤

的肥力;间伐减少了自然灾害(病虫害、森林火灾、雪压等)的发生频率。

(4)采伐与抚育更新相结合;以间伐为主(防止皆伐或破坏性采伐);建立自然保护区;防

治森林灾害(火灾、病虫害等)。