- 1.13 MB

- 2021-04-18 发布

- 1 -

江苏省 2021 年新高考适应性考试

地 理

注意事项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

1.本试卷共 8 页,满分为 100 分,考试时间为 75 分钟。考试结束后,请将本试卷

和答题卡一并交回。

2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔填写在试

卷及答题卡的规定位置。

3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相

符。

4.作答选择题,必须用 2B 铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,

请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。作答非选择题,必须用 0.5 毫米黑色墨水的

签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效。

5.如需作图,必须用 2B 铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗。

一、单项选择题:共 22 题,每题 2 分,共 44 分。每题只有一个选项最符合题意。

新疆生产建设兵团入新疆之初,为了开发新的耕地,兵团人多就近建造半地下式的地窖

房子,俗称“地窝子”。图 1 为“地窝子景观图”。据此回答 1~3 题。

1.兵团人最初建造的“地窝子”主要分布在

A.绿洲中心 B.山前荒漠 C.矿山地区 D.戈壁地区

2.“地窝子”的主要功能是

- 2 -

A.御寒防风防沙 B.体现地域风格 C.节省建筑材料 D.保护自然环境

3.现在保留部分“地窝子”的主要目的是

A.粮食仓储 B.旅游教育 C.饲养家畜 D.应急避险

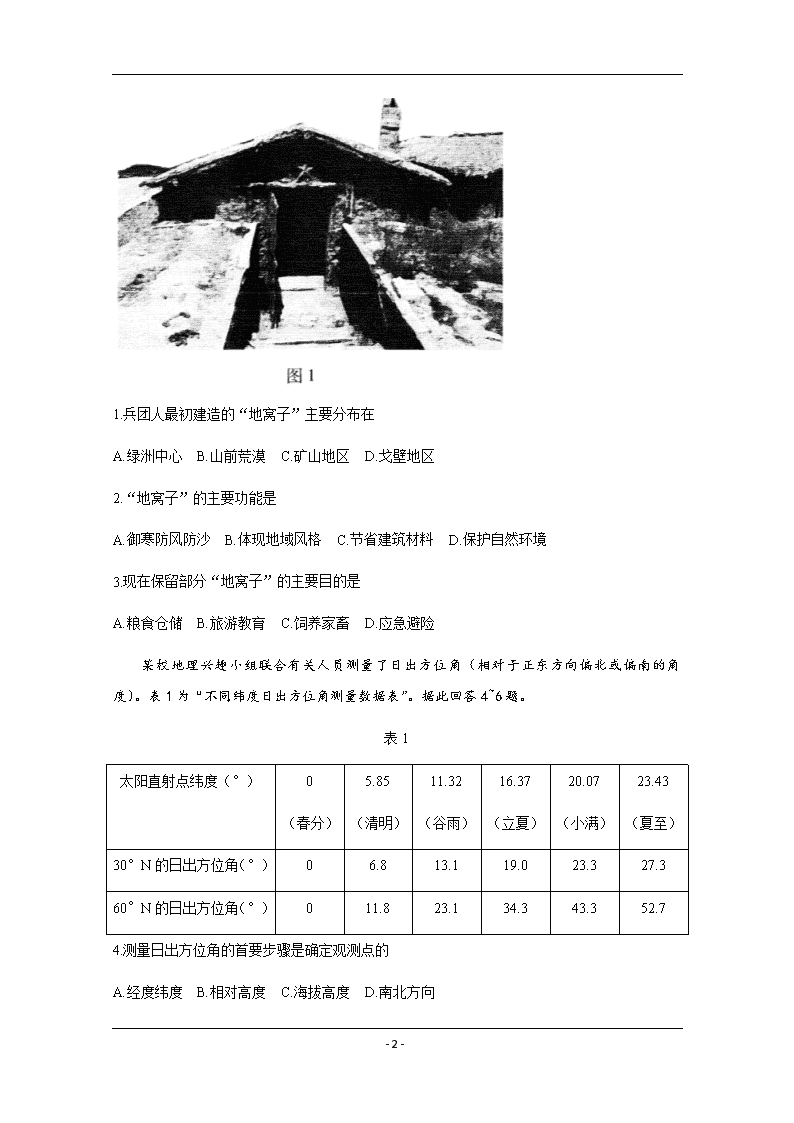

某校地理兴趣小组联合有关人员测量了日出方位角(相对于正东方向偏北或偏南的角

度)。表 1 为“不同纬度日出方位角测量数据表”。据此回答 4~6 题。

表 1

太阳直射点纬度(°) 0

(春分)

5.85

(清明)

11.32

(谷雨)

16.37

(立夏)

20.07

(小满)

23.43

(夏至)

30°N 的日出方位角(°) 0 6.8 13.1 19.0 23.3 27.3

60°N 的日出方位角(°) 0 11.8 23.1 34.3 43.3 52.7

4.测量日出方位角的首要步骤是确定观测点的

A.经度纬度 B.相对高度 C.海拔高度 D.南北方向

5.某同学计划在立秋日观黄山(约 30°N)日出。已知立秋日太阳直射点的纬度约为 16.3°。

该日黄山的日出方位约为

A.东偏北 13° B.东偏南 13° C.东偏北 19 D.东偏南 19°

6.春分日至秋分日期间,各地不同日期的日出方位角

A.小于当地纬度

B.大于当日太阳直射点的纬度

C.随太阳直射点的纬度增加而增大

D.随当地正午太阳高度角增大而增大

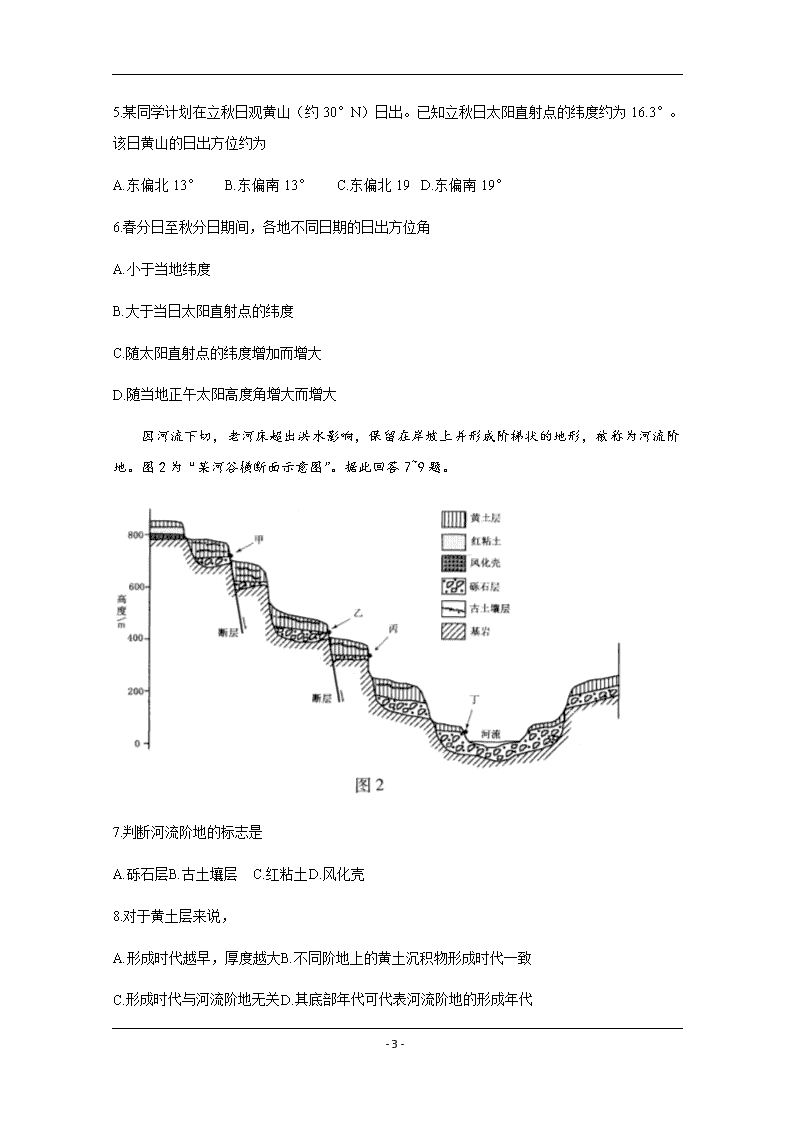

因河流下切,老河床超出洪水影响,保留在岸坡上并形成阶梯状的地形,被称为河流阶

地。图 2 为“某河谷横断面示意图”。据此回答 7~9 题。

- 3 -

7.判断河流阶地的标志是

A.砾石层B.古土壤层 C.红粘土D.风化壳

8.对于黄土层来说,

A.形成时代越早,厚度越大B.不同阶地上的黄土沉积物形成时代一致

C.形成时代与河流阶地无关D.其底部年代可代表河流阶地的形成年代

9.估算河流下切幅度与速度,最可靠的高程差是

A.甲乙之间 B.乙丁之间 C.甲丁之间 D.丙丁之间

某校位于华北平原,该地年降水量 420mm。学校面积约 40000m2,有围墙与外部隔开。学

校建设前,径流系数(指流域内径流量与降水量的比值)为 0.2;学校建成后,径流系数为

0.6。目前学校要进行校园海绵化改造,使径流系数恢复到 0.2。图 3 为“某校园范围示意图”。

据此回答 10~11 题。

- 4 -

图 3

10.改造后该校园范围内全年产生的径流量接近

A.3400m3 B.6800m3 C.10000m3 D.17000m3

11.地面径流流入荷花塘前,先进入“前置塘”,其主要目的可能是

A.减少侵蚀力B.沉淀悬浮物C.提高蓄水量D.创造新景观

近年来,北极东北航道通航能力大大提升。图 4 为“北极东北航道和途经海峡通航时间

图”。据此回答 12~13 题。

- 5 -

12.对航道通航日数影响最大的海峡是

A.白令海峡 B.德朗海峡 C.桑尼科夫海峡 D.喀拉海峡

13.东北航道欧洲段比亚洲段通航时间更长的原因是

A.纬度更低 B.极昼更长 C.暖流增温 D.降水较多

我国粮食增产存在区域差异,粮食产销格局已由“南粮北调”转为“北粮南运”。表 2 为

“我国主要粮食产区 1985 年和 2015 年粮食产量全国占比统计表”。据此回答 14~15 题。

表 2

粮食产区 东北区 黄淮海区 长江中下游区 江南区和华南区

1985 年占比(%) 9.52 21.59 20.40 24.58

2015 年占比(%) 19.24 23.12 15.93 15.45

14.影响黄淮海区与东北区粮食增产差异的主要因素是

A.耕作制度 B.水土资源 C.光热资源 D. 地形条件

- 6 -

15.近年来,江南区和华南区部分地区出现双季稻改单季稻的季节性撂荒,其主要原因是

A.水稻种植技术提高 B.全球气候呈变暖趋势

C.农业生产结构调整 D.劳动力机会成本上升

我国西部山地内某小流域面积 23.1km2,海拔 2960~4800m,流域多年平均降水量 495mm,

主要集中在 7~9 月,并随高程增大而增加。流域内景观类型多样,山地自然带垂直分异明显。

图 5 为“某小流域景观类型图”。据此回答 16~18 题。

16.该小流域内的

A.高寒草原是其所在山地的基带

B.冰川分布的下限高度基本相同

C.稀疏林地可出现于各自然带内

D.降水变化特点决定了带谱结构

17.高寒草甸与高山寒漠分属不同山地自然带,导致两者发生分异的主导因素是

A.气温 B.降水量C.风速大小 D.太阳辐射量

18.高寒草甸与高寒灌丛同属一个山地自然带,导致两者发生分异的主导因子是

- 7 -

A.土壤肥力 B.空气湿度 C.日照长短 D.地表水分

高管人才往往伴随企业迁移而流动。图 6 为“长三角地区上市企业高管人才流动地域类

型图”。据此回答 19~20 题。

19.主导上海上市企业高管人才流动地域类型的产业可能是

A.制造业B.信息产业 C.文创产业 D.金融业

20.与南京、杭州相比,导致合肥上市企业高管人才流动地域类型形成的主要条件是

A.生态环境 B.城市等级 C.经济发展 D.交通条件

寿光市位于山东半岛中北部、弥河下游的渤海沿岸,历史上旱涝多发。改革开放以来,

寿光市克服资源瓶颈,推进农业发展,成为中国重要的蔬菜生产基地之一。2018 年 8 月 18 日

~19 日,受台风影响,山东多地连降暴雨,弥河沿岸的城镇、村庄及蔬菜大棚等遭受重大洪涝

灾害。图 7 为“弥河流域洪水淹没示意图”。据此回答 21~22 题。

- 8 -

21.寿光成为全国蔬菜生产基地的主要原因是

A.土壤肥沃 B.发展政策 C.交通便利 D.靠近沿海

22.此次洪灾对寿光区域可持续发展带来的主要启示是

A.强化全流域雨洪预警与调控机制建设

B.构建科学的农业防灾减灾体系

C.全面实施流域内的产业结构升级改造

D.加强水资源保障、水灾害防治与水生态改善

二、非选择题:共 3 题,共 56 分。

23.阅读材料,回答下列问题。(18 分)

材料一十大孔兑(孔兑,意为洪水沟)是指由南向北并列流入黄河的十条季节性河流。该地

区属温带大陆性气候,年降水量自东向西从 350mm 减少到 250mm,而大风日数和沙尘暴日数自

东向西显著增多。库布齐沙漠西部多流动沙丘,东部多为半固定沙丘。

材料二图 8 为“十大孔兑地区地形和流域示意图”,图 9 为“十大孔兑地区月平均降水量和风

- 9 -

速图”。

(1)简述十大孔兑地区年内风、水两种外营力作用的时空过程。(6 分)

(2)分析该区域生态环境治理采取自西向东、从南而北策略的原因。(6 分)

(3)植树造林是生态环境建设的重要措施,但十大孔兑地区采取多种草少植树的措施,请说

明原因。(4 分)

(4)为实现可持续发展,请提出该地区农牧业发展的合理措施。(2 分)

24.阅读材料,回答下列问题。(18 分)

材料一大运河是世界上距离最长、规模最大的人工运河,承载着中华民族悠久的历史和灿烂

的文明。党中央、国务院作出重大决策部署,提出以文化为引领,统筹保护好、传承好、利

用好大运河宝贵遗产,推进大运河国家文化公园建设。

材料二大运河江苏段自北向南,主要包括中运河、淮扬运河(也称里运河)、江南运河等三大

部分,也包括通济渠(唐宋运河汴河段)等历史河段。大运河江苏段积淀着源远流长、丰富

多彩的地域文化,包括楚汉文化、淮扬文化、金陵文化和吴文化等。图 10 为“大运河江苏段

- 10 -

地理略图”

(1)简述历史上大运河的地理意义。(4 分)

(2)大运河江苏段自北向南主要包括三大部分。简述各段运河所流经地区的自然地理特征(气

候、水文)及农业生产差异。(6 分)

(3)请写出图中 A、B、C、D 对应的大运河江苏段所积淀的地域文化名称。(2 分)

(4)简述新时期大运河的功能,并对开展大运河江苏段文化保护与传承提出建议。(6 分)

25.阅读材料,回答下列问题。(20 分)

材料一科技创新中心是科技创新作为城市核心功能在地域空间的集中体现,一个国家科技创

新中心的数量和等级是该国科技实力在空间上的直接反映。图 11 为“2019 年世界主要城市群

和前 40 位科技创新中心分布示意图”。

- 11 -

材料二经济文化的发展,影响着创新活动的转移。美国自 20 世纪 60 年代起,新兴工业的发

展,使创新活动中心向郊区转移;近年来,随着知识经济的发展,创新活动又向市区集聚,

并形成一种新的城市空间——创新街区。图 12 为“创新街区构成要素示意图”。

(1)概括世界主要科技创新城市分布的特点,并分析其形成的主要原因。(6 分)

(2)分析美国 20 世纪 60 年代创新活动中心迁往郊区以及近年来回归城市的原因。(8 分)

(3)基于创新街区的构成要素,阐述其对我国旧城改造的借鉴意义。(6 分)