- 5.94 MB

- 2021-04-18 发布

第十课时 文化传承与创新

[

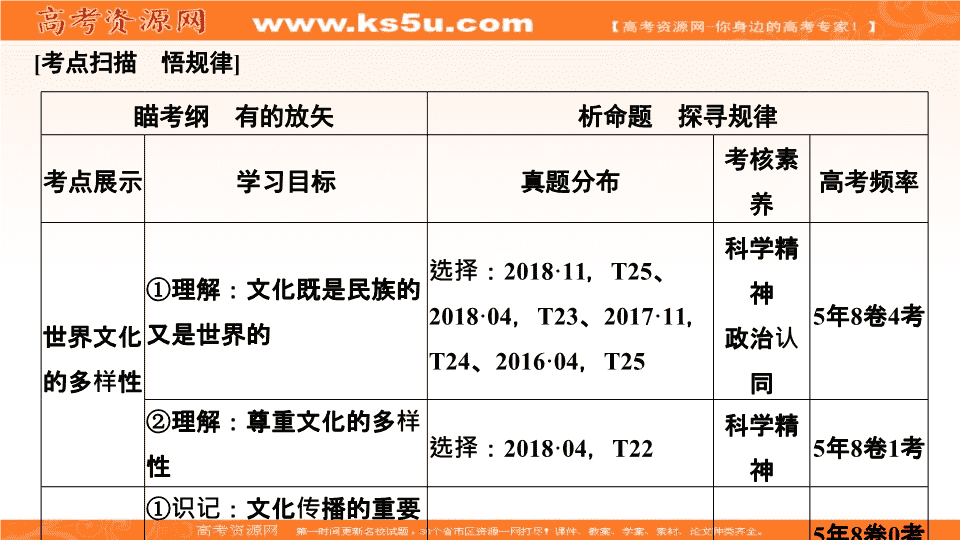

考点扫描 悟规律

]

瞄考纲 有的放矢

析命题 探寻规律

考点展示

学习目标

真题分布

考核素养

高考频率

世界文化的多样性

①

理解:文化既是民族的又是世界的

选择:

2018·11

,

T25

、

2018·04

,

T23

、

2017·11

,

T24

、

2016·04

,

T25

科学精神

政治认同

5

年

8

卷

4

考

②

理解:尊重文化的多样性

选择:

2018·04

,

T22

科学精神

5

年

8

卷

1

考

文化在交流中传播

①

识记:文化传播的重要途径

5

年

8

卷

0

考

②

识记:现代文化传播的主要手段

选择:

2019·04

,

T24

、

2016·10

,

T25

、

2015·10

,

T23

、

2016·04

,

T25

科学精神

政治认同

5

年

8

卷

4

考

③

理解:中外文化交流的意义

5

年

8

卷

0

考

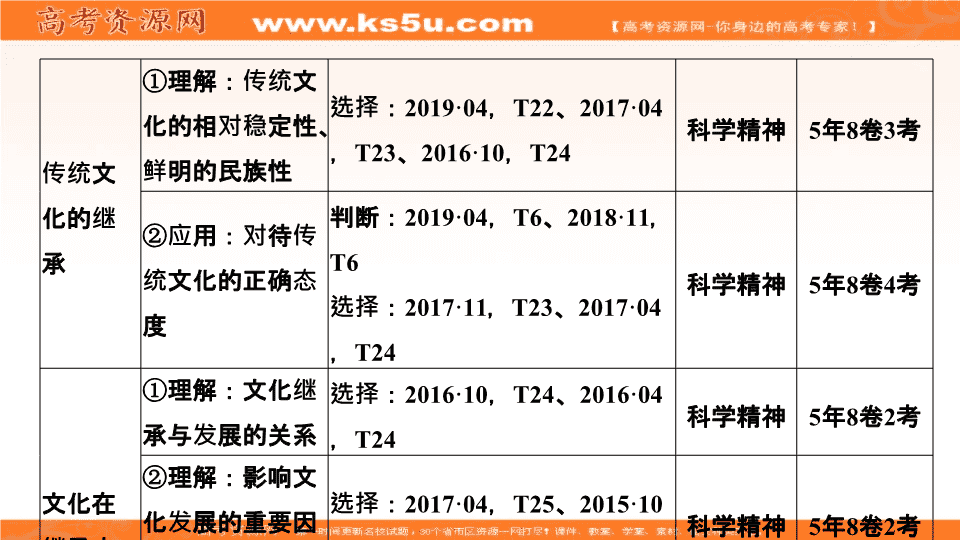

传统文化的继承

①

理解:传统文化的相对稳定性、鲜明的民族性

选择:

2019·04

,

T22

、

2017·04

,

T23

、

2016·10

,

T24

科学精神

5

年

8

卷

3

考

②

应用:对待传统文化的正确态度

判断:

2019·04

,

T6

、

2018·11

,

T6

选择:

2017·11

,

T23

、

2017·04

,

T24

科学精神

5

年

8

卷

4

考

文化在继承中发展

①

理解:文化继承与发展的关系

选择:

2016·10

,

T24

、

2016·04

,

T24

科学精神

5

年

8

卷

2

考

②

理解:影响文化发展的重要因素

选择:

2017·04

,

T25

、

2015·10

,

T25

科学精神

5

年

8

卷

2

考

③

识记:教育在文化传承中的作用

5

年

8

卷

0

考

文化创新的源泉和作用

①

识记:文化发展的实质

5

年

8

卷

0

考

②

理解:文化创新的源泉和动力

5

年

8

卷

0

考

③

理解:文化创新的作用

选择:

2015·10

,

T25

科学精神

5

年

8

卷

1

考

文化创新的途径

①

理解:文化创新的基本途径

判断:

2017·11

,

T7

、

2016

·

10

,

T6

选择:

2018·04

,

T23

科学精神

政治认同

5

年

8

卷

3

考

②

识记:文化创新的正确方向

5

年

8

卷

0

考

命题分析预测

1.

高频考点:文化的民族性与世界性、尊重文化多样性、现代文化传播的手段、传统文化的特点、正确对待传统文化、文化继承与发展的关系、文化创新的途径

2.

关注热点:良渚古城申遗成功、思想政治理论课教师座谈会、推动媒体融合发展、第二届进博会、外国人汉字书法大赛、世界中医药学术交流、文博会的召开、亚洲文明对话会、巴黎圣母院火灾重建、乡村振兴中的乡村文化建设、故宫文创等

真题回放

【例

1

】

(2018·11

,

25)

习近平主席在上海合作组织青岛峰会欢迎宴会祝酒辞中说:

“

儒家倡导

‘

大道之行,天下为公

’

,主张

‘

协和万邦,和衷共济,四海一家

’

。这种

‘

和合

’

理念同

‘

上海精神

’

有很多相通之处。

”

与

“

上海精神

”

相通的

“

和合

”

理念正在成为中华民族为世界贡献的中国智慧。这告诉我们

(

)

A.

文化是民族的也是世界的

B.

中国传统文化都是优秀文化

C.

传统文化的具体内涵是常新的

D.

传统文化的生命力在于不断创新

解析

“

和合

”

理念正在成为中华民族为世界贡献的中国智慧,表明我国提出的理念思想能为世界上一些国家或大多数国家认可接受,说明文化越是民族的越是世界的,故

A

符合题意;

B

错误,中国传统文化有精华和糟粕,并不都是优秀文化;

C

错误,传统文化能够做到因时而变,其基本内涵才会增添新的内容;

D

与题意不符,题干并未涉及文化创新。故本题答案为

A

。

答案

A

命题透析

核心素养

命题方式

科学精神

以上海合作组织青岛峰会上习近平主席的讲话为背景,考查考生对材料分析、判断的能力和对所学基本观点的理解。引导考生关注我国的外交及成就,在考查科学精神这一素养的同时,渗透了价值观的教育,试题难度适中

【例

2

】

(2018·04

,

22)

“

一花独放不是春,百花齐放春满园。

”

这启示我们,在国际文化交流中

(

)

①

必须坚持各民族文化一律平等

②

要认同其他民族文化

③

必须汲取各民族优秀文化成果

④

要尊重差异,和睦相处

A.

①④

B.

②③

C.

①③

D.

②④

解析

尊重文化多样性既要认同本民族文化,又要尊重其他民族文化,相互借鉴,求同存异,尊重世界文化多样性,共同促进人类文明繁荣进步,

④

适合题意,

②

是错误的;尊重文化的多样性必须遵循各民族文化一律平等的原则,

①

适合题意;

③

不符合材料主旨,排除;故选

A

。

答案

A

命题透析

核心素养

命题方式

科学精神

本题以教材中曾引用的名言俗语为背景材料,不仅考查考生对所学基本原理的理解,还考查了考生的文学素养,可谓综合能力考查,符合素质教育的要求,难度适中

方法点拨:全面理解文化的民族性与世界性

世界文化

(

世界性

)

民族文化

(

民族性

)

内涵

各民族文化都是世界文化中不可缺少的色彩

各民族都有自己的文化个性和特征

原因

世界各民族的社会实践有其共性和普遍的规律

各民族间经济的、政治的、历史的和地理的等多种因素存在差异

关系

文化是世界性与民族性的统一,二者是一般与个别、共性与个性、普遍与特殊的关系

(

非整体与部分的关系

)

1.2019

年

5

月,来自中国的木雕、刺绣,韩国的斗笠、纸艺,泰国的木偶、陶瓷,科威特的蛋壳雕等展品在我国国家典籍博物馆展出,赢得了中外观众的赞叹。这表明

(

)

A.

中华文化独领风骚

B.

文化既是民族的又是世界的

C.

各国文化渐趋融合

D.

文化既是通俗的又是高雅的

解析

来自中国的木雕、刺绣,韩国的斗笠、纸艺,泰国的木偶、陶瓷,科威特的蛋壳雕等展品在我国国家典籍博物馆展出,赢得了中外观众的赞叹,这表明文化既是民族的又是世界的,

B

正确且符合题意;其他选项在材料中都未体现,均应排除。故本题答案选

B

。

答案

B

母题变式

2.

当今世界,有

220

多个国家和地区,

2 500

多个民族。不同民族、不同历史文化背景的人民,共同创造了各具特色文化。不同文明之间持续开展对话、交流,最终融汇成人类文明奔流不息的长河。这表明

(

)

①

文化既是民族的,又是世界的

②

人民群众是文化创造的源泉

③

博采众长是文化创新的根本基础

④

文化多样性是人类文明进步的动力

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

解析

不同民族、不同历史文化背景的人民,共同创造了各具特色、丰富多彩的文化。不同文明之间持续开展对话、交流,最终融汇成人类文明奔流不息的长河。这表明文化既是民族的,又是世界的,文化多样性是人类文明进步的动力,

①④

正确且符合题意;社会实践是文化创造的源泉,

②

错误;对传统文化的批判性继承是文化创新的根基,

③

错误。故本题答案选

B

。

答案

B

真题回放

【例

3

】

(2019·04

,

24)

借助互联网等现代传媒,优秀的传统文化越来越多地走进寻常百姓家,让人们足不出户即可体验国粹之美、非遗之妙、民乐之雅。由此可见,现代传媒

(

)

①

能够推动中华优秀传统文化的内容创新

②

有助于满足人们多样化的精神文化需求

③

具有文化传递、沟通、共享的强大功能

④

可以促进不同民族文化间的交流与借鉴

A.

①②

B.

③④

C.

②③

D.

①④

解析

借助互联网等现代传媒,优秀的传统文化越来越多地走进寻常百姓家,让人们足不出户即可体验文化之美,说明了现代传媒有助于满足人们多样化的精神文化需求,也从侧面说明了现代传媒具有文化传递、沟通、共享的强大功能,题肢

②③

说法正确。社会实践能够推动中华优秀传统文化的内容创新,题肢

①

夸大了现代传媒的作用,故排除;材料中没有说明现代传媒对不同民族文化之间的交流与借鉴的作用,故题肢

④

排除。本题选择

C

选项。

答案

C

命题透析

核心素养

命题方式

科学精神

以互联网+传统文化为切入点,设置一个夸大其词选项和无关项作为干扰项,考查考生获取和解读有效信息的能力以及对所学基本原理的识记和理解能力,选材贴近学生实际

【例

4

】

(2015·10

,

23)

近年来,某县政府倡导全民阅读,通过广播、电视、网络等媒介向群众推荐优秀图书,丰富了群众的精神生活,推动了书香社会建设。这佐证了

(

)

①

文化进步取决于传媒的现代化

②

精神产品离不开物质载体

③

大众传媒是文化传播的主要手段

④

阅读能力是文化素养的标志与核心

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

解析

传媒的现代化对文化进步有一定的影响,但不起决定作用,故

①

错误;世界观、人生观、价值观是文化素养的标志与核心,故

④

错误;某县政府通过广播、电视、网络等媒介向群众推荐优秀图书,丰富了群众的精神生活,推动了书香社会建设,这说明了精神产品离不开物质载体,大众传媒是文化传播的主要手段,故

②③

正确。故选

C

。

答案

C

命题透析

核心素养

命题方式

科学精神

依托某地方书香社会的建设为背景材料,考查考生对所学知识的理解、识记能力,试题难度较小

识破天机:文化多样性与文化交流的关系

3.

大型政论专题片《将改革进行到底》央视播出后,在国内外引发强烈共鸣。该片高度浓缩了习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,进一步坚定了改革的信心和决心。这在一定程度上显示出大众传媒

(

)

①

文化传递、沟通、共享的功能

②

新传媒的出现伴随着旧传媒的消失

③

是传承、创造文化的能动性活动

④

能够最大程度地超越时空的局限

A.

①②

B.

②③

C.

①④

D.

③④

母题变式

解析

大型政论专题片《将改革进行到底》在央视播出后,在国内外引发强烈共鸣,说明大众传媒具有文化传递、沟通、共享的功能,能够最大程度地超越时空的局限,

①④

符合题意;新的传媒的出现,并不意味着旧的传媒的消失,各种传媒都在文化传播中发挥着重要作用,

②

错误;大众传媒是文化传播的主要手段,但不是传承、创造文化的能动性活动,

③

错误。故选

C

。

答案

C

4.

国家主席习近平在

2019

年

2

月中国-东盟媒体交流年开幕式的贺信中指出,希望双方媒体做友好交往的传播者、务实合作的推动者、和谐共处的守望者,讲好共促和平、共谋发展的故事。这说明了

(

)

①

大众传媒具有文化传递、沟通、共享的强大功能

②

传媒能增进不同文化之间的理解,消除彼此的隔阂

③

大众传媒是古今文化传播的主要途径

④

媒体能够架起沟通的桥梁,促进中国与东盟的沟通与理解

A.

①④

B.

②③

C.

①③

D.

②④

解析

材料体现了大众传媒具有文化传递、沟通、共享的强大功能,体现了媒体架起沟通的桥梁,促进了中国与东盟的沟通与理解,

①④

符合题意;传媒本身并不能消除不同文化之间的隔阂,

②

错误;大众传媒是现代文化传播的主要手段,

③

错误。选

A

。

答案

A

真题回放

【例

5

】

(2019·04

,

6)

传统文化中能满足人精神需要的内容要继续保持和发扬。

(

)

解析

对于传统文化中符合社会发展要求的和积极向上的内容,应该继续保持和发扬;对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西,必须

“

移风易俗

”

,自觉地加以改造或剔除。故上述说法错误。

答案

错误

【例

6

】

(2017·04

,

23)

列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录的中国二十四节气,产生于农业社会的生产实践需要,至今指导着农业生产和社会生活。这表明

(

)

①

传统文化具有相对稳定性

②

传统习俗能够促进社会发展

③

人们在实践中创造和享用文化

④

文化决定着人们的实践活动

A.

①③

B.

①④

C.

②③

D.

②④

解析

题目中,列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录的中国二十四节气,产生于农业社会的生产实践需要,至今指导着农业生产和社会生活。这表明传统文化具有相对稳定性,人们在实践中创造和享用文化。故

①③

入选。

②④

表述错误,排除。选

A

。

答案

A

命题透析

核心素养

命题方式

科学精神

以我国列入联合国名录的非物质文化遗产为切入点,考查学生对所学基本观点的理解和阅读材料的能力,引导学生关注我国的文化遗产,题目难度虽然不大,但它既能考查学生的科学精神,又能增强考生的民族自豪感

名师指津:正确看待传统文化的特点及作用

传统文化

特点

相对稳定性

从纵向的角度及历史的角度来说的,是指一个民族的文化由过去到现在具有历史继承性

鲜明民族性

从横向角度来说的,是指一个民族的文化区别于其他民族文化的不同之处

性质

精华

促进社会与人的发展

(

也应顺应社会和时代变迁,否则,也会丧失价值

)

糟粕

阻碍社会与人的发展

5.

传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带,我们对其要继承和发扬。

(

)

解析

传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带,我们要继承和发扬优秀的传统文化。因此,题中观点错误。

答案

错误

母题变式

6.2019

年清明节,国家民政局紧扣

“

文明、绿色、低碳、环保

”

的宗旨,宣扬清明文化、倡导祭祀新风。

“

慎终追远

”

仪式不断变化,但孝道文化依然滋养人心,使

“

民德归厚

”

。这说明

(

)

①

承袭传统孝道文化,筑牢民族生存和发展的根基

②

传统孝道文化可以因时而变,应为其注入时代精神

③

传统孝道文化具有鲜明的民族性,应该传承和弘扬

④

传统孝道文化具有相对稳定性,其具体内涵是不变的

A.

①③

B.

①④

C.

②③

D.

②④

解析

2019

年清明节,国家民政局紧扣

“

文明、绿色、低碳、环保

”

的宗旨,宣扬清明文化、倡导祭祀新风,这说明传统孝道文化具有相对性,可以因时而变,应为其注入时代精神,

②

正确且符合题意;

“

慎终追远

”

仪式不断变化,但孝道文化依然滋养人心,使

“

民德归厚

”

,这说明传统孝道文化具有鲜明的民族性,应该传承和弘扬,

③

正确且符合题意;对传统孝道文化,不是原封不动的承袭,而是有所淘汰、有所发扬,从而使文化得到发展,

①

错误;传统孝道文化具有相对稳定性,但其具体内涵可以因时而变,

④

错误。故本题答案选

C

。

答案

C

真题回放

【例

7

】

(2016·10

,

24)

台风

“

莫兰蒂

”

来袭,浙江泰顺三座国宝级古廊桥相继被洪水冲毁。当地政府号召民众抢救古廊桥木构件,国家文物局表示在资金、技术上全力支持廊桥修复工作,短短几天民间捐款超过

300

万元。修复古廊桥的依据有

(

)

①

文化发展离不开文化继承

②

先继承后发展是文化发展的一般规律

③

传统文化是民族文化的精髓

④

传统文化是民族生存与发展的精神纽带

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

解析

继承与发展是同一个过程的两个方面,文化在继承的基础上发展,在发展的过程中继承,不能把同一过程的两方面割裂来看,故题肢

②

错误。民族精神是民族文化的精髓,选项

③

说法有误,故题肢

③

错误;

①④

符合题意,故本题答案选

B

。

答案

B

命题透析

核心素养

命题方式

科学精神

材料依托国家文物局对浙江古廊桥的修复,考查学生对所学基础知识的理解,以及运用理论分析判断问题的能力,试题既考查了学生的科学精神等素养,也起到了教育考生增强保护国家文物意识的作用,难度适中

【例

8

】

(2017·04

,

25)

故宫博物院自主研发的一款

APP(

移动客户端

)

游戏,将故宫珍藏用精美的图片和诙谐的语言传递给观众,让故宫里的文物

“

活

”

起来。

“

故宫+互联网

”

的模式

(

)

①

发挥了科技对文化传承的促进作用

②

扩大了传统文化的影响力

③

创新了传统文化的内容和形式

④

融合了不同民族的优秀文化

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

解析

题目中,故宫博物院自主研发的一款

APP

将故宫珍藏用精美的图片和诙谐的语言传递给观众,让故宫里的文物

“

活

”

起来。

“

故宫+互联网

”

的模式发挥了科技对文化传承的促进作用,扩大了传统文化的影响力。故

①②

入选。

③④

与题意无关。选

A

。

答案

A

命题透析

核心素养

命题方式

科学精神

以故宫继承传统文化的一种新模式为切入点,考查学生运用所学知识对新鲜事物分析判断的能力,试题巧妙地利用材料提及的一种新模式,设置与创新有关的错误选项作为干扰项,使试题具有一定难度

温馨提示

(1)

继承与发展是同一过程的两个方面,不分先后。

(2)

影响文化发展的因素有多种,但在大力实施创新发展战略,创新蔚然成风的今天,尤其重点掌握科技创新对文化发展的作用。

7.

习近平在中共中央政治局集体学习时说:

“

抛弃传统、丢掉根本,就等于割断了自己的精神命脉。博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。

”

这体现了

(

)

①

继承是发展的必要前提

②

发展是继承的必然要求

③

批判继承传统文化是文化发展的源泉

④

民族虚无主义和历史虚无主义会迷失文化发展的方向

A.

①②

B.

①

④

C.

②③

D.

③④

母题变式

解析

习近平总书记的论述强调了对中华优秀传统文化的继承,抛弃传统、丢掉根本,就等于割断了自己的精神命脉,博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基,说明继承是发展的必要前提,民族虚无主义和历史虚无主义会迷失文化发展的方向,

①④

符合题意;材料并没有体现发展是继承的必然要求,

②

与题意无关;社会实践是文化发展的源泉和动力,况且材料并没有体现对传统文化的批判继承,

③

错误且不符合题意。故选

B

。

答案

B

8.2019

年

2

月,上海虹桥火车站采用当前业界唯一可商用的华为产品启动

5G

网络建设。随着

5G

室内数字系统应用场景多样化,未来的

5G

车站可以满足大量人群的高速上网需求。由此可见

(

)

①

科技改变生活,增强人们的幸福感、获得感

②

现代网络技术已经成为传承文化的主要途径

③

科技的发展改变了文化收集、储存和传播的手段和方式

④

文化生产力在现代经济总体格局中的基础作用日益增强

A.

①②

B.

①③

C.

②④

D.

③④

解析

①

表述正确且符合题意,题中通过

5G

技术满足大量人群高速上网的需求,表明科技改变生活,增强人们的幸福感、获得感。

③

表述正确且符合题意,通过

5G

技术的运用,使得文化传播的手段和方式得到改进完善,说明科技的发展改变了文化收集、储存和传播的手段和方式。

②

表述错误,现代网络技术是文化传播的主要手段之一,而不是传承文化的主要途径。

④

“

基础作用

”

的表述错误。故选

B

。

答案

B

真题回放

【例

9

】

(2017·11

,

7)

对待其他民族的文化成果,应以吸收为主、为我所用。

(

)

解析

在学习和借鉴其他民族优秀文化成果时,要以我为主、为我所用,题目观点错误。

答案

错误

【例

10

】

(2018·04

,

23)

近年来,中国音乐家叶小钢的交响音乐会《中国故事》系列在国内外获得巨大成功。为了创作其中描绘西藏独特自然风光、历史文化的《喜马拉雅之光》,他

7

次前往西藏等地考察,深入民间采风,从中获得创作灵感。这表明

(

)

①

文化走出去要创新表现形式

②

文化是民族的又是世界的

③

文化创新源自创作者的灵感

④

社会实践是文化创新的根本途径

A.

①②

B.

③④

C.

①③

D.

②④

解析

中国音乐家叶小钢的交响音乐会《中国故事》系列在国内外获得巨大成功。这说明文化是民族的又是世界的,文化在交流中传播,

②

适合题意;为了创作其中描绘西藏独特自然风光、历史文化的《喜马拉雅之光》,他

7

次前往西藏等地考察,深入民间采风,从中获得创作灵感。这表明实践是文化创新的源泉和动力,立足于社会实践是文化创新的根本途径,

④

适合题意,

③

错误;

①

材料没有体现,排除;故本题答案选

D

。

答案

D

命题透析

核心素养

命题方式

科学精神

以文艺领域创作成功的某一案例为切入点,考查学生运用所学知识对案例进行分析判断的能力,题肢通过一个无关项和错误表述项作为干扰项,题目难度不大

温馨提示:正确理解文化创新的内涵和源泉

(1)

文化创新既包括内容的创新,也包括形式上的创新,所谓

“

新瓶装旧酒

”

,只要是

“

好酒

”

也属于创新。但是,如果是让落后、腐朽文化贯之以新形式,如科学

(

电脑

)

预测吉凶,就不属于文化创新。

(2)

“

灵感

”

虽然有利于促进文化的创新,但不能将其视为文化创新的源泉,其源泉为

“

社会实践

”

。

9.

在我国,当代社会主义文化建设应立足于我国优秀的传统文化。

(

)

解析

在我国,当代社会主义文化建设应立足于我国实践。因此,题中观点错误。

答案

错误

母题变式

10.2019

年

5

月

15

日开幕的亚洲文明对话大会,让千姿百态的各国文化如同百川归海,在充满文化底蕴和现代魅力的北京碰撞交融。面对千姿百态的各国文化,我们应该

(

)

①

吸收借鉴,取长补短

②

革故鼎新,推陈出新

③

熔铸百家,科学分析

④

尊重差异,多元主导

A.

①②

B.

①③

C.

②④

D.

③④

解析

各国文化有精华也有糟粕,面对千姿百态的各国文化,我们应该吸收借鉴,取长补短,熔铸百家,科学分析,故

①③

正确;

②

是针对传统文化的态度,排除;

④

中

“

多元主导

”

错误,排除。故选

B

。

答案

B

1.

加强文化的交流与传播

为什么

必要性

①

文化是民族的,又是世界的,文化交流是尊重世界文化多样性的要求;

②

是发展本民族文化的内在要求,是实现世界文化繁荣的必然要求;

③

文化多样性是人类社会的基本特征,也是人类文明进步的重要动力

意义

①

有利于吸收各国文明成果,推动中华文化的创新、发展;促进中华文化传播,增强中华文化的国际影响力;

②

有利于推动世界文化的繁荣与发展

怎么样

态度

既要认同本民族文化

(

文化是民族的

)

,又要尊重其他民族文化

(

文化是世界的

)

,相互借鉴,求同存异,尊重世界文化多样性,共同促进人类文明繁荣进步

原则

遵循各民族文化一律平等的原则。在文化交流中,要尊重差异,理解个性,和睦相处,共同促进世界文化的繁荣

途径

商业贸易、人口迁徙、教育等

手段

大众传媒等

怎么样

方式

面向世界,博采众长;以我为主,为我所用;树立文化自信

方向

既要反对拒绝接受任何外来文化的

“

封闭主义

”

,又要反对一味推崇外来文化的

“

民族虚无主义

”

任务要求

我们倡导交流互鉴,要推动中华文化走向世界,做传播中华文化的使者,增强中华文化国际影响力

◆时政+知识 外国人汉字书法大赛在深圳正式启动

@

时政:

2019

年

6

月

17

日,第三届

“

东方杯

”

外国人汉字书法大赛在深圳正式启动。众多对汉字书法有兴趣爱好的外籍人士积极参与,并形成交流互动,大赛因此成为传播中华书法文化的国粹盛宴。外国人汉字书法大赛是一项具有创意性的赛事,是在不同语境下进行的和平与友谊的交流。赛事的不间断举办,让外国朋友进一步了解中国历史,认识汉字之美,书法之美。

@

知识:

文化既是民族的又是世界的;活动的举办有利于展示中华文化之美,促进中华文化传播,增强中华文化国际影响力;有利于世界文化的繁荣与发展。

2.

传统文化

(1)

传统文化的形式与特点

——

是什么

形式

传统习俗、传统建筑、传统文艺、传统思想

特点

继承性

在长期的历史发展中形成并保留在现实生活中

相对稳定性

传统文化在世代相传中保留着基本特征,同时,它的具体内涵又能够因时而变

鲜明民族性

传统文化具有鲜明的民族特色,是维系民族生存和发展的精神纽带

(2)

认识传统文化的现实价值

——

为什么

从社会发展看

①

传统文化是民族文化发展的根基,是维系民族生存和发展的精神纽带。

②

庆祝民族节日是民族文化的集中展示。

③

传承优秀传统文化有利于增强民族认同感和归属感,增强民族凝聚力。

④

传统文化影响社会经济、政治和综合国力

从个人成长看

①

把握好文化继承与发展的关系,才能够作出正确的文化选择,成为自觉的文化传承者和享受者。

②

文化具有影响人和塑造人生的功能。

③

优秀传统文化资源有利于培育社会主义核心价值观,引导人们树立正确的价值观、人生观和世界观

(3)

明确对待传统文化的正确态度

——

怎么做

主体

发挥人民群众的主体作用,成为自觉的文化传承者和享受者

态度

①

继承:

“

取其精华、去其糟粕

”

,批判继承,古为今用。

②

发展:推陈出新、革故鼎新。

③

正确处理好继承与发展的关系

因素

生产力与生产关系的矛盾运动、科技进步、思想运动、教育

反对

历史虚无主义和守旧主义

◆时政+知识 第三届中医药文化大会新闻发布会召开

@

时政:

2019

年

7

月

6

日,第三届中医药文化大会新闻发布会在北京召开,据发布会消息,以

“

再现扁鹊精神,坚定中医信仰,凝聚文化力量,助推产业发展

”

为主题的第三届中医药文化大会,将于

2019

年

9

月

20

~

23

日在河北邢台内丘举办。

中医药文化是包括中华民族优秀文化在内的中国特色社会主义文化的重要组成部分,在数千年中医药传承、创新、发展的背后,蕴含着深厚的中医药文化积淀。

@

知识:

中医药文化作为优秀传统文化,是我国医药文化发展的重要资源。中医药文化大会的召开有利于推动对中医药文化的继承和发展。中医药文化蕴含着深厚的我国医药文化积淀,具有鲜明民族性和相对稳定性。文化与经济相互交融,中医药文化的继承与发展,将助推相关产业的发展。

3.

图示理解传统文化的继承与发展

◆时政+知识 中华诗词的

“

创造性转化和创新性发展

”

@

时政:中华诗词,诗曾经辉煌于唐代,词曾经辉煌于宋朝。中华诗词能否再度辉煌于当代?这是当下诗人词家的历史担当与义不容辞的责任。对这个问题,毛泽东的诗词、诗论早就作出肯定的回答。那就是诗词当随时代。不仅思想内容,还有语言情志,以及诗词体式的改革创新。《七律·长征》《沁园春·长沙》《沁园春·雪》等等,堪称中华诗词史上高峰或巅峰之作。

@

知识:中华诗词是中华优秀传统文化的重要组成部分,对此,我们不仅要勇挑继承中华诗词这一优秀传统文化的责任,同时,还应顺应时代变革,不断发展、创新中华诗词的内容与形式,实现中华诗词的再度辉煌。

4.

全面理解文化创新

必要性

文化发展的实质就在于文化创新

重要意义

文化创新可以推动社会实践的发展;文化创新能够促进民族文化的繁荣

源泉动力

社会实践是文化创新的源泉和动力

内容

内容形式、体制机制、传播手段等

根本途径

立足于社会实践,是文化创作的基本要求,也是文化创新的根本途径

基本途径

①

继承传统,推陈出新;

②

面向世界,博采众长

创新主体

人民群众是文化创新的主体。要虚心向人民群众学习,充分发挥人民群众在文化创新中的主体作用

错误倾向

反对守旧主义、封闭主义、民族虚无主义、历史虚无主义

必由之路

在时代的高起点上推动文化内容形式、体制机制、传播手段创新,解放和发展文化生产力,不断提高国家文化软实力

◆时政+知识 故宫文创爆款频出

@

时政:

2019

年

7

月

5

~

7

日,在

2019

青岛国际版权交易会上,故宫文创产品展览台前人流络绎不绝。然而,文创产品的走红与中国的传统文化密不可分。中国博大精深的传统文化,为文创设计、产品开发、媒体传播提供了取之不尽的源泉。

“

御膳房

”

冰箱贴、

“

国宝色

”

口红、

“

贺岁瓶

”

饮用水等产品走俏,无不因为传统文化的

“

富矿

”

,找到传统与现代的对接点,把准文化与生活的交汇点,点燃了潜藏于心的文化热情,满足了人们日益高涨的文化

“

刚需

”

。

@

知识:

文创产品的开发需要继承优秀传统文化,同时,又要与时代精神相结合,使传统文化适应当代社会的发展;文创产品设计需面向人民群众,满足人民的生活需求。

一、依托我国申遗成功事例等,考查文化的民族性与世界性、文化的多样性和学生的科学精神等素养

时政头条:良渚古城遗址申遗成功

中国良渚古城遗址

2019

年

7

月

6

日在第

43

届联合国教科文组织世界遗产委员会会议

(

世界遗产大会

)

上获准列入《世界遗产名录》。与会代表认为,良渚古城遗址为中华五千年文明提供了实证,申遗成功表明其文化价值得到了国际社会的高度认可。与会代表还盛赞中国在保护世界遗产方面的出色表现,表示愿意与中国加强在保护和管理世界遗产方面的国际合作。

预测押题

1.

(

科学精神

)

良渚古城遗址为中国

5 000

年文明史提供了独特实证。经国务院批准,良渚古城遗址被确定为我国

2019

年申报世界文化遗产项目。加强文化遗产的申报与保护

(

)

A.

是一个民族历史文化的长期积淀

B.

有利于民族文化的集中展示

C.

是推动人类文明进步的根本动力

D.

有利于研究人类文明的演进

解析

加强文化遗产的申报与保护,有利于研究人类文明的演进,

D

正确且符合题意;民族节日,是一个民族历史文化的长期积淀,庆祝民族节日,有利于民族文化的集中展示,排除

A

、

B

;社会实践是推动人类文明进步的根本动力,

C

错误。故本题答案选

D

。

答案

D

2.

(

科学精神

)

中国良渚古城遗址

2019

年

7

月

6

日被列入《世界遗产名录》。良渚古城遗址实证了

5 000

年前中国长江流域稻作农业发展的高度成就,得到国际社会高度评价。由此可见,良渚古城遗址

(

)

①

是中国

5 000

年文明史的见证

②

是我国民族文化的集中展示

③

是维系民族发展的精神纽带

④

是人类共同的文化财富

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

解析

良渚古城遗址实证了

5 000

年前中国长江流域稻作农业发展的高度成就,得到国际社会高度评价,由此可见,良渚古城遗址是中国

5 000

年文明史的见证,是人类共同的文化财富,故

①④

正确;民族节日是民族文化的集中展示,

②

表述错误,排除;传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带,

③

表述错误,排除。故选

B

。

答案

B

选择题经常是

“

雷区

”

遍布,需高度谨慎,以免

“

触雷

”

干扰项常设

“

雷区

”

:将教材中的基本观点或原理,且与材料无关的,作为干扰项;将教材中的某个观点、原理绝对化后,作为干扰项;将教材中的某个原理或观点错误理解,然后再将之材料化,作为干扰项

(

此类型迷惑性较强

)

。

时政头条:亚洲文明对话大会在京隆重举行

二、依托亚洲文明对话等其他形式的中外文化交流,考查尊重文化多样性、促进文化交流文化创新等知识点和学生科学素养、政治认同等素养

2019

年

5

月

15

日,亚洲文明对话大会在北京隆重举行,本次亚洲文明对话大会的主题:聚焦亚洲文明交流互鉴与命运共同体。来自亚洲

47

个国家和五大洲的各方嘉宾会聚文明古都,共赏多元文化之美,共谋文明交流互鉴之道。国家主席习近平发表题为《深化文明交流互鉴 共建亚洲命运共同体》的主旨演讲。

预测押题

2019

年

5

月

15

日上午,亚洲文明对话大会在北京隆重开幕。习近平主席在开幕式上发表《深化文明交流互鉴 共建亚洲命运共同体》主旨演讲。

据此完成

3

~

4

小题。

3.

(

科学精神

)

“

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。

”

这句话所体现的文化观点是

(

)

①

尊重各民族的文明成果,尊重世界文化的多样性

②

世界上多姿多彩的文化,都值得我们弘扬

③

文化交流互鉴是各个民族文化创新的源泉

④

文化是多彩的、文化是平等的、文化是包容的

A.

①②

B.

②③

C.

①④

D.

③④

解析

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。这表明文化是多彩的、文化是平等的、文化是包容的,我们应尊重各民族的文明成果,尊重世界文化的多样性,

①④

正确;文化有优秀文化、落后文化与腐朽文化之分,我们应弘扬各民族的优秀文化,不是弘扬一切文化,

②

中的

“

都值得我们弘扬

”

说法错误,排除;社会实践是文化创新的源泉,

③

说法错误,排除。故本题选

C

。

答案

C

4.

(

科学精神、政治认同

)

“

文明是多样的,人类文明因多样才有交流互鉴的价值;文明是平等的,人类文明因平等才有交流互鉴的前提。

”

由此可见,推动不同文明的交流

(

)

①

要批判继承,做到推陈出新

②

要求同存异,反对

“

封闭主义

”

③

要尊重自己民族的文化,防止文明冲突

④

是推动人类进步的动力,能促进世界文化的繁荣发展

A.

①③

B.

①④

C.

②③

D.

②④

解析

文明是多样的,人类文明因多样才有交流互鉴的价值;文明是平等的,人类文明因平等才有交流互鉴的前提。这表明推动不同文明的交流是推动人类进步的动力,能促进世界文化的繁荣发展,我们要求同存异,反对

“

封闭主义

”

,

②④

正确;材料强调的是不同文明之间的交流,

①

强调的是传统文化的继承与发展,不符合题意,排除;对待文化多样性,我们既要认同本民族文化,又要尊重其他民族的文化,此外

“

防止文明冲突

”

的说法过于绝对,

③

说法错误,排除。故本题选

D

。

答案

D

5.

(

科学精神、政治认同

)

作为亚洲文明对话大会的重要环节,“亚洲文化嘉年华”主创团队共动用了

8 000

名演职人员等众多参与者,用精彩绝伦的创作和活力四射的创新,为亚洲和世界献上一场丰富多彩的文化盛宴。享誉世界的国粹京剧和中国功夫是中国向世界展示传统文化的名片。运用最前沿的

LED

点矩阵立体成像技术,中国武术《墨之韵》气势雄浑、古琴悠扬、墨韵飞白;来自印度尼西亚、土耳其、俄罗斯、朝鲜等国家的舞蹈艺术家与中国演员们一起用《火之激情》照亮了“鸟巢”的夜空。

结合材料,分析

“

亚洲文化嘉年华

”

活动是如何推动文化创新的?

解析

本题考查文化创新的知识,分析

“

亚洲文化嘉年华

”

活动是如何推动文化创新的,属于措施类主观题。具体解答本题,考生可结合材料中的关键信息并转化为文化创新的途径的知识来组织答案:

“

亚洲文化嘉年华

”

主创团队动用

8 000

名演职人员等众多参与者,可从文化创新的根本途径和主体来回答;运用最前沿的

LED

成像技术,展现中国武术、国粹京剧和中国功夫,可从文化创新要继承传统,推陈出新来回答;来自诸多国家的舞蹈艺术家与中国演员们一起上演《火之激情》,可从文化创新要面向世界,博采众长来回答。

答案

①

立足于社会实践是文化创新的根本途径,人民群众是文化创新的主体。

“

亚洲文化嘉年华

”

主创团队动用

8 000

名演职人员等众多参与者。

②

文化创新要继承传统,推陈出新。运用最前沿的

LED

成像技术,展现中国武术、国粹京剧和中国功夫,体现了对我国传统文化的继承与创新。

③

文化创新要面向世界,博采众长。来自诸多国家的舞蹈艺术家与中国演员们一起上演《火之激情》,体现了不同民族间文化的交流与融合。

解答实现文化创新的策略

必须把握一个主体,即发挥人民群众的作用;两条途径,即根本途径和基本途径。三个方面,即强调文化内容形式、体制机制、传播手段创新;四种错误倾向,反对

“

民族虚无主义

”

和

“

历史虚无主义

”

、

“

封闭主义

”

和

“

守旧主义

”

。

时政头条:加快推动媒体融合发展 构建全媒体传播格局

三、结合媒体融合发展,考查大众传媒等知识和学生的科学精神等素养

2019

年

1

月

25

日,中共中央政治局在人民日报社就全媒体时代和媒体融合发展举行第十二次集体学习。伴随着信息社会不断发展,新兴媒体影响越来越大。我国网民达到

8.02

亿,其中手机网民占比

98.3%

。新闻客户端和各类社交媒体成为很多干部群众特别是年轻人的第一信息源,而且每个人都可能成为信息源。有人说,以前是

“

人找信息

”

,现在是

“

信息找人

”

。所以,推动媒体融合发展、建设全媒体形成资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系,已成为我们面临的一项紧迫课题。

预测押题

6.

(

科学精神

)

2019

年

1

月

25

日,中共中央政治局就全媒体时代和媒体融合发展举行第十二次集体学习。伴随着信息社会不断发展,新兴媒体影响越来越大,推动媒体融合发展,已成为我们面临的一项紧迫课题。重视媒体融合发展是由于

(

)

①

各种传媒都是促进文化传播的重要途径

②

文化传播手段的丰富有助于文化的传承

③

现代传媒能超越时空局限汇集世界信息

④

加快媒体融合发展有利于推动文化传播

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

解析

我们重视媒体融合发展是因为大众传媒能依托现代信息技术,大众传媒能够最大程度地超越时空的局限,汇集来自世界各地的信息,日益显示出文化传递、沟通、共享的强大功能,有利于文化的传播与发展,

③④

正确;各种传媒是文化传播的手段,不是途径,

①

错误;

②

不是原因。本题选

D

。

答案

D

7.

(

科学精神、政治认同

)

推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题。要打造新型传播平台,使主流媒体具有强大传播力、引导力、公信力。为此,主流媒体应

(

)

①

坚持正确的舆论导向,防范外来文化影响

②

推动资源共融共通,扩大主流价值的影响力

③

紧跟时代,大胆运用新技术、新机制、新模式

④

做强做大文化产业,加快融合发展步伐

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

解析

推动媒体融合发展,使主流媒体具有强大传播力、引导力、公信力。为此,主流媒体应紧跟时代,大胆运用新技术、新机制、新模式,推动资源共融共通,扩大主流价值的影响力,

②③

正确且符合题意;

①“

防范外来文化影响

”

的表述错误;材料没有体现文化产业,

④

与题意不符。选

C

。

答案

C

提防有关大众传媒的选择题常设误区

(1)

传播途径

(

商业贸易、人口迁徙、教育

)

≠

传播手段

(

大众传媒

)

。

(2)

新传媒手段不可能完全代替传统手段。

(3)

大众传媒具有传递、沟通、共享的功能,而不具备创造功能。

时政头条:经典诵读 展少年才华

四、结合经典诵读等活动,考查如何对待传统文化和学生的政治认同、科学精神等素养

2019

年

6

月

29

日下午,烟台市第六届

“

国学小名士

”

经典诵读大赛决赛在烟台举行。比赛大力弘扬了中华优秀传统文化和传统美德,给现场观众带来一场精彩的国学盛宴。

“

回溯源头、传承命脉

”

的经典诵读,让中华文化展现出永久的魅力和时代风采,让更多青少年找到沉淀的土壤、坚定文化自信,成长为祖国需要的时代新人。

预测押题

8.

(

科学精神

)

诵读传统文化中的经典,是

“

回溯源头、传承命脉

”

的需要,是继承传统的一种必要方式。从文化发展的角度看,强调要

“

诵读经典

”

,是因为

(

)

A.

只有发展才体现继承

B.

文化只能在发展的过程中继承

C.

只要继承了传统就必定能实现发展

D.

文化只有在继承的基础上才能发展

解析

从文化发展的角度看,强调要

“

诵读经典

”

,是因为文化只有在继承的基础上才能发展。

D

正确且适合题意;

A

、

C

说法错误;

B

正确但不适合题意,应排除;故本题答案选

D

。

答案

D

9.

(

科学精神

)

我们时常察觉和叹息:一些原本属于我们自己的珍贵东西,不知什么时候被丢掉了。诵读传统文化中的经典,是

“

回溯源头、传承命脉

”

的需要,是继承传统的必要方式。从文化发展的角度看,强调要

“

诵读经典

”

是因为

(

)

A.

对待传统文化要先继承后发展

B.

文化要在继承的基础上发展

C.

只要继承了传统就能实现发展

D.

传统文化是中华民族的瑰宝

解析

继承和发展是同一过程的两个不同方面,故

A

说法错误;文化要在继承的基础上发展,要在发展的过程中继承,故

B

说法正确;

C

只要继承就能发展,说法错误;传统文化具有双重性质,故

D

说法错误;故本题正确答案为

B

。

答案

B

原因类试题常用的分析角度

(1)

联系课本分析原因,从课本上找到理论依据。

(2)

联系材料分析原因,材料中往往蕴含着原因的有关信息。

(3)

联系主体分析原因,一个原因类设问一定牵涉一定的主体。

(4)

联系地位分析原因,解决某一问题的必要性、必然性、可能性、重要性。

热点点击

《

流浪地球

》

中国文化元素的新表达

2019

年

5

月

6

日,电影

《

流浪地球

》

于中国内地正式下映。该片于

2

月

5

日大年初一上映至今,累计上映

90

天,内地总票房为

46.55

亿人民币,暂居中国影史票房第二位。

影片从精神层面来说,

《

流浪地球

》

中体现的中国亲情观念、英雄情怀、奉献精神、故土情结和国际合作理念,都有很多现实中的投影。电影不再是超级英雄拯救世界,而是人类共同改变自己的命运。这样的理念,是对好莱坞科幻电影叙事套路的突破。将中国独特的思想和价值观念融入对人类未来的畅想与探讨,拓展了人类憧憬美好未来的视野,也让中国文化元素有了新表达。

从物质层面来说,一些道具细节的设计灵感来源于中国传统文化,当中国观众看到时就会觉得无比亲切,达到极大的审美契合。

信息提取

理论对接

信息

①

________________________________

______________________________________

实践是文化创新的源泉

信息

②

:一些道具细节的设计灵感来源于中国传统文化

________________________________

信息

③

:

______________________________

________________________________________________

传统文化具有鲜明的民族性,继承传统有利于增强民族的认同感和归属感

《

流浪地球

》

中体现的中国亲情观

念、英雄情怀等,都有很多现实中的投影

文化创新离不开对传统文化的继承

当中国观众看到影片中中国文化

元素时,就会觉得无比亲切,达到极大的

审美契合

注:将信息提取或理论对接补充完整,使其一一对应。

信息

④

:

《

流浪地球

》

突破好莱坞科幻电影叙事套路,将中国独特的思想和价值观念融入其中

__________________________________________________________

信息

⑤

:

《

流浪地球

》

之所以赢取高票房,在于将中国的文化元素进行了新的表达

___________________________________________________________

学习借鉴其他民族优秀文化成果时,

要以我为主,为我所用

继承传统,推陈出新;创新是文化

富有生机和活力的重要保证

1.

(

科学精神、政治认同

)

《流浪地球》是中国科幻电影的里程碑。影片的成功首先得益于其树立的价值标杆弘扬中国核心价值观,同时又展现了不同于西方的文化元素,很好地满足了广大观众的审美需求。这表明进行文化创作

(

)

①

应当摒弃西方文化元素的影响

②

要以社会主义核心价值观为根本立足点

③

应当尊重并培育好、发展好本民族文化

④

要着眼于满足人民群众的精神文化需要

A.

①②

B.

①③

C.

②④

D.

③④

解析

①

说法错误,

“

摒弃

”

西方文化元素的影响的说法过于绝对,西方文化中也有精华;

②

说法错误,文化创作要以社会实践为根本立足点;

③

符合题意,

“

影片的成功首先得益于其树立的价值标杆弘扬中国核心价值观

”

表明应当尊重并培育好、发展好本民族文化;

④

符合题意,

“

很好地满足了广大观众的审美需求

”

表明要着眼于满足人民群众的精神文化需要。故选

D

。

答案

D

2.

(

科学精神

)

电影《流浪地球》摆脱了美式科幻片主导的逃离地球范式,独创出崭新的流浪地球范式。这种范式植根于中华民族文化传统的深层,体现了中国文化传统对未来世界科幻命题的一种独特的想象和解决方式。这体现了

(

)

①

文化创新表现在为时代精神注入传统文化

②

文化生产力在现代经济中作用越来越突出

③

文化创新有利于促进民族文化的繁荣

④

文化继承与发展是同一问题的两方面

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

解析

电影《流浪地球》摆脱了美式科幻片主导的逃离地球范式,独创出崭新的流浪地球范式。这体现了文化创新有利于促进民族文化的繁荣,

③

正确;这种范式植根于中华民族文化传统的深层,体现了中国文化传统对未来世界科幻命题的一种独特的想象和解决方式。这体现了文化继承与发展是同一问题的两方面,

④

正确;文化创新表现在为传统文化注入时代精神的努力中,

①

说法错误,排除;文化生产力在现代经济总体格局中作用越来越突出,且材料未涉及文化与经济相互交融的相关内容,

②

错误,排除。故本题选

D

。

答案

D

3.

(

科学精神、政治认同

)

一部让地球“流浪”的电影《流浪地球》,自

2019

年大年初一上映以来,引发观影热潮,被誉为中国科幻电影的里程碑。该影片没有像好莱坞科幻电影那样逃离地球,契合了观众的审美需求;影片承接愚公移山、精卫填海等神话所代表的保卫自身家园的传统,秉持“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的民族气度,同时又吸纳现代文明成果,使之内容丰富多彩;影片在构思、表现手法和拍摄技术等方面借鉴了好莱坞等西方经验,但又不照搬照抄,而是把中国的“道”与西方的“术”有机融合,以丰富的想象力营造出绚丽、震撼的视听效果,使观众耳目一新。

结合材料,运用文化创新的知识说明电影《流浪地球》成功的原因。

解析

本题要求考生结合材料,运用所学文化生活知识说明电影《流浪地球》成功的原因。知识限定比较宽泛,需要考生结合材料和设问圈定答题的知识角度。

“

影片承接愚公移山、精卫填海等神话所代表的保卫自身家园的传统,秉持为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平的民族气度

”

说明文化创新要继承传统优秀文化,正确处理传统文化与当代文化的关系,秉承民族精神,弘扬核心价值观。在

“

构思、表现手法和拍摄技术等方面借鉴了好莱坞等西方经验,

”

说明借鉴外来文化,进行创新;

“

把中国的道与西方的术有机融合

”

说明正确处理了民族文化与外来文化的关系,做到了融汇百家、博采众长,海纳百川,

“

以我为主,为我所用

”

。

“

以丰富的想象力营造出绚丽、震撼的视听效果,使观众耳目一新。

”

说明文化创作应满足人民群众文化需求,符合观众的审美需求。考生围绕材料与知识点的分析进行融合组织作答。

答案

①

着眼于人民群众文化需求,弘扬中国的优秀价值观,契合了观众的审美需求。

②

正确处理了传统文化与当代文化的关系。坚持继承和发扬优秀的传统文化,实现优秀传统与现代理念的对接。

③

充分运用现代科技,创新表达手法和形式。

④

正确处理了民族文化与外来文化的关系,做到了融汇百家、博采众长,

“

以我为主,为我所用

”

。